- Алгоритм подбора оборудования для системы отопления

- Сначала проект

- Открытая или закрытая система?

- Разводка труб

- Котел и топливо

- Как не допустить ошибок

- Балансировка системы отопления

- В чем суть балансировки

- Особенности работы с разными видами разводки

- Расчётное моделирование

- Эмпирический способ

- Отладка в автоматическом режиме

Алгоритм подбора оборудования для системы отопления

Сначала проект

Эффективной системой отопления можно назвать ту систему, благодаря которой теплообмен между водой и воздухом производится в кратчайшие сроки и с наименьшим расходом энергии. Это напрямую зависит от того, насколько грамотно выполнен проект, подобрано оборудование, а энергия, потраченная на побочные цели (нагрев воздуха в котельной, дымохода и воздуха в нем и пр.), ничтожна мала.

Не последнюю роль в этом вопросе играет и теплоизоляция дома. Если она выполнена хорошо, то при правильно спроектированной системе температура воды на выходе и температура воды на входе котла будут мало отличаться друг от друга, а значит, энергия будет тратиться не на прогрев жилища (стен, пола и пр.), а только на компенсацию теплопотерь в самой системе. Конечно, это идеальный вариант, но именно к нему и нужно стремиться. Остановимся лишь на некоторых аспектах, которые позволяют сделать систему отопления не только эффективной, но и экономичной.

Открытая или закрытая система?

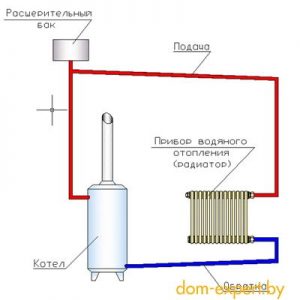

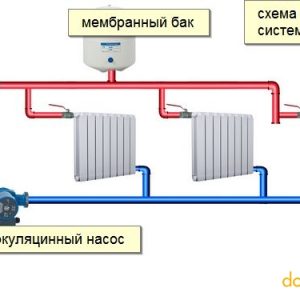

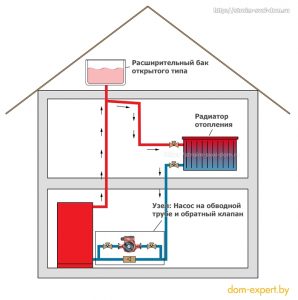

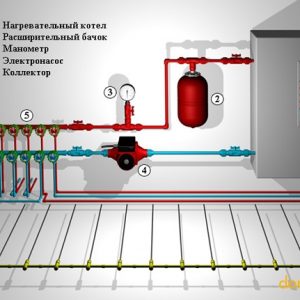

Система жидкостного отопления может быть закрытого или открытого типа. В систему закрытого типа всегда включен циркуляционный насос, система открытого типа может работать и без него. Что же собой представляют эти системы, и какая из них будет работать более эффективно? В системе открытого типа вода может двигаться с помощью естественной циркуляции.

Процесс происходит примерно следующим образом: вода нагревается в котле, расширяется и поднимается по одним трубам: образовавшиеся при расширении воды излишки попадают в бак открытого типа (без крышки, поэтому система и названа открытой). Затем нагревшаяся вода с помощью гребенки распределяется по другим трубам и попадает в радиаторы. Отдавая свое тепло, вода уменьшается в объеме и опять оказывается в котле. Контур завершен.

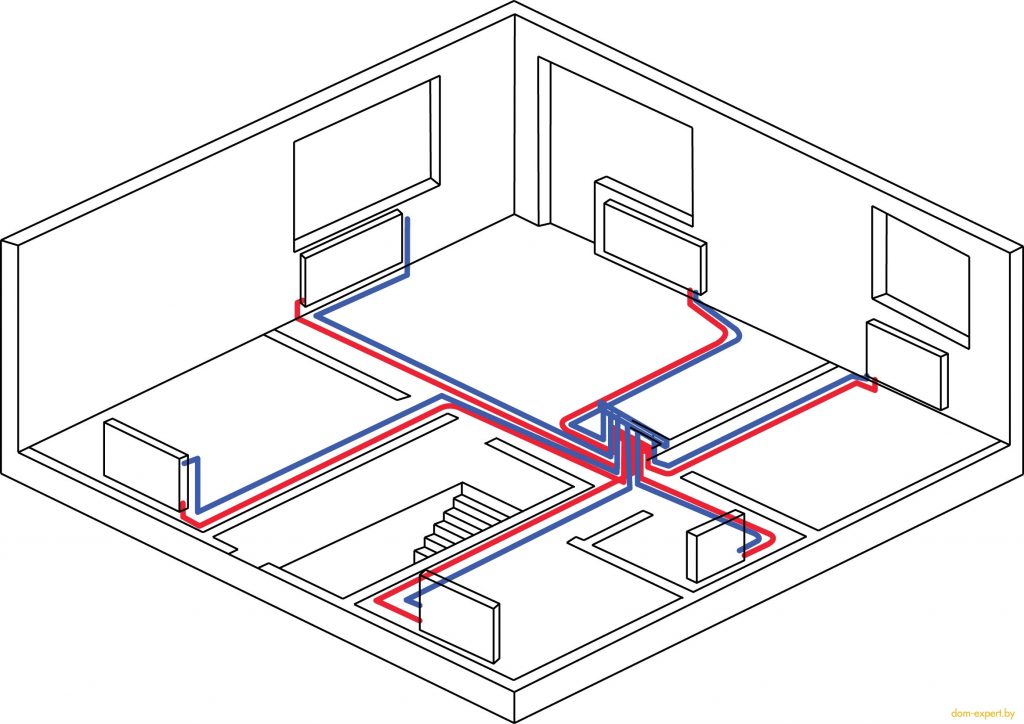

Разводка труб

Что же касается схемы разводки труб, то более удобный вариант – двухтрубная разводка. От однотрубной она отличается тем, что радиаторы соединяются друг с другом не в последовательную цепочку, а к каждому обогревательному прибору подходят две трубы – прямая и обратная, что позволяет регулировать теплоотдачу каждого отдельного радиатора. Это можно делать вручную с помощью запорной арматуры, терморегуляторов с термостатической головкой (принцип их действия основан на физическом свойстве различных веществ изменять свой объем в зависимости от нагрева или охлаждения) или терморегуляторов с электроуправлением (в них при изменении объема чувствительного элемента происходит размыкание и смыкание контакта).

Существуют и программируемые термостаты, которые позволяют устанавливать различные режимы работы в зависимости от времени суток. Несмотря на то, что приобретение подобного оборудования и его установка увеличивают затраты на саму систему отопления, использование термостатов позволяет в дальнейшем экономить часть расходов на отопление.

Как правило, двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией обойдется в 1,5-2 раза дороже, чем однотрубная с естественной циркуляцией.

Котел и топливо

Когда говорят о подборе оборудования, первый вопрос, который задают специалисты, – на каком виде топлива оно будет работать. Вместе с тем, этот выбор основывается на возможности и удобстве использовать тот или иной вид топлива. В тех случаях, когда к дому подведен газ, выбор очевиден. Его стоимость на сегодняшний день ниже, чем стоимость электричества или жидкого топлива.

Цены на немецкие и итальянские котлы, например, Vailant, Weissmann, Bosch, Ferolli, Baxi, Beretta стартуют от 800 долларов. Кстати, наличие некоторых функций (например, встроенной системы программирования) позволяет в дальнейшем экономить расходы на отопление, не говоря уже об увеличении комфорта проживающих.

В среднем же, в отопительный сезон за газ хозяин дома 200 м 2 заплатит около 250 000 -500 000 тысяч рублей в месяц (при тарифе 623 рубля за м 3 ). Разбежка в стоимости зависит от особенностей здания, наличия автоматики регулирования и программирования у котла и обогревательных приборов, эффективности всей отопительной системы в целом. Посмотреть актуальные тарифы на газ можно здесь .

В последнее время владельцы частных домов все чаще обращают свой взгляд в сторону твердотопливных котлов. Особенно на модели с автоматической загрузкой топлива. Такие котлы отапливаются древесными гранулами – пеллетами. Как правило, хозяева закупают пеллеты сразу на весь отопительный сезон. Главный плюс системы отопления с пеллетным котлом – в возможности создать абсолютно автономную систему. Для установки и эксплуатации не нужно обращаться во всякие «разрешительные» организации. Пепел и зола, получаемые при сгорании пеллет, составляют менее 1%, поэтому нет необходимости постоянной очистки топки котла. Правда, стоимость такого котла достаточно высока – от 3 500 долларов. В некоторых случаях это единственно целесообразный выход из положения.

Как не допустить ошибок

Каковы основные ошибки, которые допускаются при обустройстве отопления и ведут к удорожанию расходов на эксплуатацию и оборудование? В первую очередь, это неграмотно выполненный проект или его отсутствие. Особенно важен проект, если речь идет о системе отопления в большом доме не с одним источником энергии, с несколькими контурами отопления (радиаторное, теплый пол и пр.), а не о маленьком дачном домике. Грамотные проектировщики рассчитают систему исходя из множества данных, среди которых: площадь обогреваемого здания, его ориентация по сторонам света, материал и конструкция стен, перекрытий, кровли, тип остекления и пр.

Впрочем, нередко можно услышать о так называемых упрощенных расчетах, согласно которым, например, мощность котла для дома площадью 100 м 2 должна быть около 10 кВт. А вместе с тем для обогрева этого строения может быть достаточно и котла мощностью 16 кВт, а может не хватить и сороковаттного. В первом случае хозяева переплатят за оборудование, а во втором – им придется менять установленный котел на более мощный. Кстати, установка котла большей, чем требуется, мощности чревата не только переплатой за оборудование.

Впрочем, иногда возникает необходимость поставить котел большей мощности, чем требуется для нужд отопления. Это случается тогда, когда котлу предстоит не только обогревать помещение, но и нагревать воду (двухконтурные котлы) в большом объеме.

Важную роль в системе отопления играют отопительные приборы – радиаторы. Основные ошибки связаны с тем, что они подбираются без учета их мощности, а также особенностей отапливаемого помещения (его площади, количества наружных стен, окон, наличия ниш и пр.).

Пожалуй, в последнее время без системы теплого пола нельзя представить себе ни один солидный дом. Электрический теплый пол обычно прокладывают под небольшие площади (в ванной комнате, коридоре и пр.) и используют лишь в виде комфортного отопления непостоянного включения, а водяной может находиться под всеми жилыми помещениями. Несомненно, теплый пол – это приятно и удобно. И вместе с тем экономично, ведь теплоноситель в системе теплого пола требуется нагревать до более низкой температуры, чем при радиаторном отоплении, а между тем теплый пол за счет большей площади поверхности отдает больше тепла, чем радиаторы.

Стоимость его складывается из стоимости монтажа и материала изготовления труб, по которым будет циркулировать подогретая вода, теплоизоляции, мешающей уходить теплу в перекрытия, крепежных элементов и пр. Наиболее удобно совмещение радиаторного отопления и системы теплого пола: в межсезонье можно включать лишь систему теплого пола, при минусовой температуре за окном – добавить и радиаторное отопление. Однако при грамотном расчете и отличной теплоизоляции дома система теплого пола может выполнять и функцию основного отопления.

Балансировка системы отопления

Системы отопления практически всех конфигураций требуют балансировки, исключение составляет только разводка по петле Тихельмана. Мы рассмотрим три возможных способа провести балансировку, расскажем о преимуществах, недостатках и уместности каждого из методов, дадим практические рекомендации.

В чем суть балансировки

Гидравлические системы отопления по праву считаются наиболее сложными. Их эффективная работа возможна только при условии глубокого понимания физических процессов, скрытых от визуального наблюдения. Совместная работа всех устройств должна обеспечивать поглощение теплоносителем максимального количества тепла и его равномерным распределением по всем нагревательным приборам каждого контура.

Режим работы каждой гидросистемы основан на взаимосвязи двух обратно пропорциональных величин: гидравлического сопротивления и пропускной способности. Именно ими определяется расход теплоносителя в каждом узле и части системы, а стало быть и количество подводимой к радиаторам тепловой энергии. В общем случае расчёт расхода для каждого отдельно взятого радиатора отражает высокую степень неравномерности: чем больше удалён нагревательный прибор от теплового узла, тем выше влияние гидродинамического сопротивления труб и ответвлений, соответственно теплоноситель циркулирует с меньшей скоростью.

Задача балансировки системы отопления — гарантировать, что проток в каждой части системы будет иметь примерно одинаковую интенсивность даже при временных изменениях режимов работы. Тщательная балансировка позволяет добиться такого состояния, когда индивидуальная регулировка термостатирующих головок не оказывает существенного влияния на прочие элементы системы. При этом сама возможность балансировки должна предусматриваться ещё на этапе проектирования и монтажа, ведь для настройки системы необходима как специальная арматура, так и технические данные на оборудование котельной . В частности, обязательна установка на каждом радиаторе запорных клапанов, в простонародье называемых дросселями.

Особенности работы с разными видами разводки

Однотрубные системы отопления поддаются балансирующей регулировке наиболее просто. Всё благодаря тому, что суммарный проток через радиатор и связывающий байпас всегда одинаков и не зависит от пропускной способности установленной арматуры. Поэтому в системах типа «Ленинградка» работа ведётся не столько над балансировкой протока, сколько над уравнением количества тепла, выделяемого теплоносителем в радиаторах. Говоря проще, главная цель балансировки в таком случае — обеспечить, чтобы к наиболее удалённому радиатору вода поступала при достаточно высокой температуре.

В двухтрубных тупиковых системах действует несколько иной принцип. Каждый радиатор системы представляет собой своего рода шунт, гидравлическое сопротивление которого ниже, чем у всей остальной группы, расположенной далее по направлению протока. Из-за этого значительная часть теплоносителя протекает через шунт обратно к тепловому узлу, в то время как циркуляция далее по системе имеет гораздо меньшую интенсивность. В таких системах отопления приходится трудиться именно над выравниванием протока в каждом радиаторе путем изменения пропускной способности арматуры.

Двухтрубные попутные системы отопления балансировки не требуют вовсе, но при этом имеют сравнительно высокую материалоёмкость. В этом вся прелесть петли Тихельмана : путь, который проходит теплоноситель в цепи каждого радиатора, примерно одинаков, благодаря чему эквивалентность протока в каждой точке системы поддерживается автоматически. Похожим образом дело обстоит с лучевыми системами отопления и водяным тёплым полом: выравнивание протока выполняется на общем коллекторе по поплавковым расходомерам.

Расчётное моделирование

Наиболее конструктивный и правильный метод регулировки — с помощью построения расчётной модели гидравлической системы отопления. Это можно выполнить в таком программном обеспечении как Danfoss CO и Valtec.PRG, либо же в платных продуктах вроде AutoSnab 3D. Не следует бояться платного ПО: как вы увидите позже, его стоимость не идёт ни в какое сравнение с затратами на специальные устройства автоматической балансировки, при этом расчётный проект гидравлической системы предоставит полное представление о системе, режимах её работы и физических процессах, происходящих в каждой точке.

Балансировка с помощью программных расчётов производится посредством построения точной виртуальной копии системы отопления. В разных рабочих средах механизм моделирования протекает с некоторыми отличиями, тем не менее, все программы такого рода имеют дружественный и понятный пользователю интерфейс. Очень важно, чтобы построение выполнялось действительно точно: с указанием каждого фитинга, элемента арматуры, поворотов и ответвлений, присутствующих в реальной системе. Вот какие потребуются исходные данные:

- паспортные данные котла: мощность, КПД, напорно-расходный график, рабочее давление.

- сведения о циркуляционном насосе: скорость протока и напор;

- тип теплоносителя;

- материал и условный проход труб, температура окружающей их среды;

- технические сведения обо всей запорной и регулирующей арматуре, коэффициенты местных сопротивлений (КМС) каждого элемента;

- паспортные данные на запорные клапаны, зависимость их пропускной способности от падения давления и степени открытия.

После построения модели системы вся работа сводится к тому, чтобы обеспечить равенство расхода теплоносителя на каждом радиаторе. Для этого искусственно занижают пропускную способность запорных клапанов на тех радиаторах и цепях, где наблюдается существенное увеличение протока по сравнению с остальными. Когда виртуальная балансировка выполнена, для каждого радиатора выписывают Kvs — коэффициенты пропускной способности. Используя таблицу или график из паспорта клапана, определяют необходимое число оборотов регулировочного штока, после чего эти данные используют для балансировки реальной системы в натуре.

Эмпирический способ

Конечно, отрегулировать систему отопления при числе радиаторов до десяти можно и без предварительного расчёта. Однако этот метод достаточно трудоёмок и занимает очень много времени. Кроме прочего, при такой балансировке не удаётся предусмотреть изменение расхода при работе термостатирующих головок, что сильно снижает точность балансировки.

Алгоритм ручной балансировки несложен, для начала необходимо перекрыть абсолютно все радиаторы в системе. Это делается для того, чтобы максимально близко сравнять температуру теплоносителя на входе и выходе из теплового узла. Весь этот процесс занимает около часа, при этом необходимо установить циркуляционный насос на максимальную скорость и убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе.

Следующий шаг — полное открытие запорного клапана на наиболее удалённом радиаторе (зачастую на последнем радиаторе этот клапан не устанавливается вовсе). Спустя 10–15 минут проводится измерение температуры нагрева крайнего радиатора, она при дальнейшей балансировке будет использоваться как эталонная.

Далее нужно приоткрыть запорный клапан на предпоследнем радиаторе. Степень открытия должна быть такой, чтобы нагрев произошёл до эталонной температуры и при этом на последнем радиаторе температура нагрева не снизилась. Грань очень тонкая, и работа сильно осложняется инерционностью радиаторов: после каждого изменения положения штока клапана на алюминиевом радиаторе необходимо выждать не менее 15 минут, на чугунном — порядка 30–40 минут. В этом и есть вся суть ручной балансировки: продвигаясь от наиболее удалённого радиатора к самому первому в цепочке необходимо снижать пропускную способность, обеспечивая поддержание одинаковой температуры на каждом нагревательном приборе. Регулировка должна проводиться очень тонко и аккуратно, ведь резкое увеличение протока в середине контура приведёт к падению температуры в отдалённой его части, соответственно нужно будет потратить еще 15–20 минут, чтобы вернуть систему к исходному состоянию.

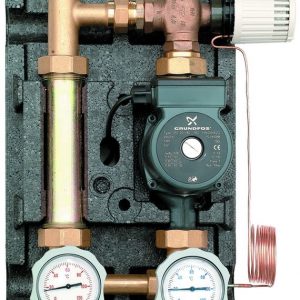

Отладка в автоматическом режиме

Существует некая золотая середина между двумя описанными выше способами. Специальное оборудование для автоматической балансировки гидравлических систем отопления позволяет провести настройку с очень высокой точностью и в достаточно короткие сроки. На текущий момент основным техническим решением для таких целей считается «умный» насос Grundfos ALPHA 3, укомплектованный съёмным передатчиком, а также фирменное приложение для мобильных устройств. Средняя цена комплекта оборудования составляет порядка $300.

В чём суть затеи? Насос обладает встроенным расходомером и может обмениваться данными со смартфоном или планшетом, где производится обработка всей информации. Приложение работает как путеводитель: пошагово направляет пользователя и указывает, какие манипуляции нужно проводить над разными частями системы отопления. При этом в базе приложения сохраняются отдельные комнаты с указанным числом нагревательных приборов, имеется возможность выбирать разные типы радиаторов, указывать их мощность, необходимые нормы обогрева и прочие данные.

Процесс происходит предельно просто и полностью демонстрирует алгоритм работы программы. После сопряжения с передатчиком и подготовки к работе от системы отключаются все радиаторы, это необходимо для измерения нулевого расхода. После этого запорные клапаны на каждом радиаторе поочередно открываются полностью. При этом расходомер в насосе отмечает изменения в протоке и определяет максимальную пропускную способность каждого нагревательного прибора. После того как все радиаторы будут внесены в базу программы, производится их индивидуальная регулировка.

Настройка запорного клапана на радиаторах происходит в режиме реального времени. Приложение имеет звуковую индикацию для возможности работы в труднодоступных местах. Балансировка требует тонкой подстройки запорного штока до такого положения, при котором текущий расход в системе сравняется со значением, рекомендованным программой. По завершении работы с каждым радиатором приложение формирует отчёт, в который включены все нагревательные приборы системы и расход теплоносителя в них. После выполнения балансировки насос ALPHA 3 может быть снят и заменён на другой с аналогичными параметрами производительности.