- Выбор АУУ для многоэлеваторного жилого дома в рамках энергосервиса

- Выбор АУУ для многоэлеваторного жилого дома в рамках энергосервиса

- Замена элеваторного узла

- Наладка гидравлического режима

- Корректирующая схема САР ЗСО

- Принцип действия корректирующей схемы

- Результаты применения корректирующей схемы

- Литература

- Ошибки при внедрении автоматизированных узлов управления систем отопления в Москве (2008–2009 годы)

- Предпосылки внедрения АУУ

- Принцип действия и преимущества применения АУУ

- Ошибки при внедрении АУУ

- 1. На стадии планирования и организации работ.

- 2. На стадии проектирования:

- 3. На стадии монтажа и ввода в эксплуатацию:

- Эффективное применение АУУ

- Литература

Выбор АУУ для многоэлеваторного жилого дома в рамках энергосервиса

Одним из этапов выполнения федерального закона «Об энергосбережении…» (№ 261-ФЗ) является оснащение потребителя системами регулирования отопления. Данное мероприятие одновременно решает задачи энергосбережения и создания (поддержания) комфортных условий проживания людей. Финансирование подобных программ осуществляется, как правило, через заключение энергосервисного контракта.

Выбор АУУ для многоэлеваторного жилого дома в рамках энергосервиса

Одним из этапов выполнения федерального закона «Об энергосбережении…» (№ 261-ФЗ) является оснащение потребителя системами регулирования отопления. Данное мероприятие одновременно решает задачи энергосбережения и создания (поддержания) комфортных условий проживания людей. Финансирование подобных программ осуществляется, как правило, через заключение энергосервисного контракта. Для выполнения этих задач устанавливается автоматизированный узел управления (далее – АУУ) центрального отопления, который предпочтительнее применять с корректирующей схемой САР ЗСО.

- изменить схему присоединения абонента к тепловым сетям, убрать элеваторный узел и заменить его на узел с насосным смешением;

- без изменения схемы присоединения абонента корректировать график отопления до нужных нам параметров до теплового пункта (ТП) абонента.

Замена элеваторного узла

Замена элеваторного узла на узел с насосным смешением позволяет осуществлять глубокое регулирование потреб-ления тепла. Мы сможем выдерживать зависимость отопительного графика от температуры наружного воздуха, а в сильные морозы компенсировать недостаток тепловой энергии за счет увеличения массы теплоносителя из сети, уменьшая коэффициент смешения в насосном узле. Работая в рамках энергосервисного контракта по этой схеме, надо быть готовым:

- к отрицательной экономии в те дни, когда температура наружного воздуха опускается ниже –24 ºС;

- при автоматизации МКД на каждый подъезд вместо элеватора приходится ставить узел насосного смешения. Это значительно увеличивает стоимость капиталовложений и не окупается в рамках энергосервиса;

- можно поставить узел насосного смешения на вводе в дом, а элеваторы демонтировать. При этом насос подбирается с учетом компенсации нарушений в гидравлическом режиме в доме (более мощный насос), пересчитывается пропускная способность

- от АУУ к ТП (при необходимости перекладываются трубы) и в течение остатка отопительного периода осуществляется балансировка каждого подъезда.

Наладка гидравлического режима

На практике в домах, которые эксплуатируются 15–20 лет и более, нарушен гидравлический режим, то есть дом в контуре циркуляции потребляет больше теплоносителя по сравнению с расчетными параметрами по нагрузке. Это обусловлено тем, что люди за это время поменяли батареи в квартире, установили теплые полы и др.

Вернуть устойчивое гидравлическое состояние можно, компенсировав недостающий объем теплоносителя в доме. Это достигается увеличением перепада давления перед элеватором, что повысит циркуляцию на 15–25 %. При таком режиме отопления дома наблюдается значительный перерасход тепловой энергии. Это происходит из-за неточного распределения циркулирующей воды по тепловым пунктам потребителя. Неточность распределения приводит к общему завышению расхода циркулирующей воды и к перегреву отапливаемых помещений.

|

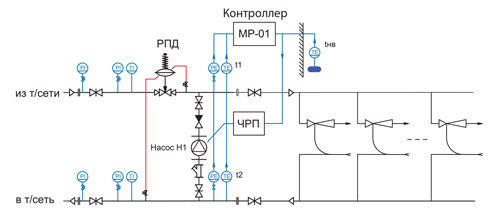

| Зависимая схема присоединения оборудования автоматического регулирования отпуска тепла (САР ЗСО) |

Следует указать, что, согласно [1], перерасход циркулирующей воды только на 10 % приводит к перерасходу тепла на отопление на 3 %. Данный факт необходимо учитывать при подборе оборудования для узла насосного смешения и выбрать насос, который бы обеспечивал для графика отопления от источника 150/70 ºС больший коэффициент смешения (Ксм равен 2,5 или даже 3,0, а не 2,2, как в классической формуле).

Корректирующая схема САР ЗСО

Во время предпроектного обследования конкретного дома при установке АУУ не всегда есть возможность учесть все нюансы отопления. При этом нельзя ухудшать сложившуюся за 20–40 лет гидравлику дома. Ограничение циркуляции в доме на 10 % для объектов со стабильной гидравликой некритично [1].

В нашем случае мы рассматриваем дом с трудно определяемой гидравликой. Уровень критичности в таких домах бывает трудно (невозможно) определить. Выход только один – нужно оперировать сложившимися в процессе жизнедеятельности дома гидравлическими параметрами, не ограничивая объем и расход теплоносителя в системе отопления. Для решения этих задач применяется корректирующая схема САР ЗСО (см. рис.).

Принцип действия корректирующей схемы

На вводе в здание (после узла учета тепловой энергии) гидравлические параметры дома стабилизируются; для этого применяется регулятор давления прямого действия РПД (гидравлический) или регулирующий клапан КС, управляемый по заданному перепаду давления (см. рис.). Это обеспечит постоянный расход теплоносителя после РПД. В перемычке между подающим и обратным трубопроводами (после РПД) устанавливаем корректирующий насос H1, который изменяет пропорции смешиваемых потоков сетевой и обратной воды, обеспечивает необходимую коррекцию температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. При этом объем теплоносителя, поступающий в дом, остается неизменным.

Скорость насоса H1 регулируется частотно-регулируемым приводом ЧРП по команде от контроллера МР-01.

Чем теплее на улице, тем выше скорость вращения насоса и больше подмес. ПИД-регулирование обеспечивает контроллер в зависимости от разницы фактической температуры обратного трубопровода и заданной температуры t2по температурному графику от температуры наружного воздуха tнв.

Результаты применения корректирующей схемы

- Стабилизация гидравлических параметров дома на уровне эксплуатации до установки АУУ.

- Защита от внешних колебаний давления в сети для стабильной работы автоматизированного узла управления коррекции температуры в подающем трубопроводе.

- При остановке насоса (отсутствие питания, поломка) отопление дома переходит в прежний режим теплоснабжения от сети без создания аварийной ситуации.

- Стоимость оборудования отвечает требованиям энергосервисного контракта.

- При критически низких температурах (ниже –24 ºС) потребитель снабжается теплом в рамках отпущенной тепловой энергии от сети (отсутствует отрицательная экономия).

К недостаткам данной схемы следует отнести необходимость применения высоконапорного насоса для поддержания требуемого перепада давлений для устойчивой работы элеваторных узлов. Такой насос повышает уровень шума в подвале. В домах с плохой звукоизоляцией перекрытий шум от работы насоса может быть причиной жалоб жильцов. Однако, как показала практика, эта проблема устраняется применением насосов с мокрым ротором (где это возможно по напорам) и установкой дополнительно частотных приводов. Основной шум создается от работы крыльчатки вентилятора насоса при рабочих скоростях 3 000 об/мин. Применение ЧРП снижает скорость вращения ротора, что уменьшает шум от крыльчатки ниже 45 дБ.

Таким образом, можно сделать вывод, что на многоэлеваторных домах предпочтительнее применять АУУ с корректирующей схемой САР ЗСО (насос на перемычке) со стабилизацией гидравлических параметров. Корректирующая схема:

- обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта,

- ликвидирует перетопы на 100 %,

- отвечает требованиям энергосервиса.

Имея опыт массовой установки АУУ в жилом фонде, предлагаем реализацию данной схемы на вашем объекте под ключ, от обследования до ввода в эксплуатацию, с возможностью удаленного мониторинга и управления узлом.

+7 (495) 783–23–69, e-mail: termo-m@te-s.ru.

Литература

1. Громов Н. К. Абонентские устройства водяных тепловых сетей. М. : «Энергия», 1979.

Ошибки при внедрении автоматизированных узлов управления систем отопления в Москве (2008–2009 годы)

А. М. Филиппов, начальник Инспекции по контролю за энергосбережением Государственной жилищной инспекции Москвы

С принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» возрастает значение энергосбережения в жилых зданиях, особенно мероприятий, позволяющих не только автоматизировать, но и снизить потребление тепловой энергии многоквартирными домами, а также оптимизировать распределение тепла между потребителями в доме. Такими мероприятиями являются установка автоматизированных узлов управления систем отопления (далее – АУУ) вместо тепловых или элеваторных узлов, установка балансировочных клапанов на стояках систем отопления и термостатических клапанов на подводках к отопительным приборам.

Предпосылки внедрения АУУ

Впервые понятие АУУ появилось еще в 1995 году, когда в МНИИТЭПе была разработана и утверждена концепция «Современные энергосберегающие системы теплоснабжения и отопления зданий в массовом строительстве Москвы» и программа ее реализации. В дальнейшем внедрение АУУ было прописано в новой редакции МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в здании», затем 27 апреля 2002 года состоялось заседание Комплекса архитектуры города Москвы, на котором, кроме прочих, рассмотрели вопрос «О типовых технических решениях по оснащению строящихся жилых домов автоматизированными узлами управления систем отопления».

В 2008 году ГУП «МосжилНИИпроект» совместно с ООО «Данфосс» был составлен альбом «Автоматизированные узлы управления» с использованием технических решений типового проекта, а в мае 2008 года теплоснабжающая организация ОАО «МОЭК» провела два совещания с участием проектировочных и подрядных организаций по монтажу АУУ по вопросам проектирования и разработки технических условий для привязки типового проекта установки АУУ при капитальном ремонте жилых домов программы 2008–2014 годов.

С августа 2008 года началось массовое внедрение (монтаж) АУУ в жилых домах взамен элеваторных и тепловых узлов, и в настоящее время в Москве численность жилых домов с установленными АУУ достигает 1000 зданий, что составляет примерно 3 % жилых зданий города.

Принцип действия и преимущества применения АУУ

Что представляет из себя АУУ, устройство и принцип его действия описывались неоднократно в работах М. М. Грудзинского, С. И. Прижижецкого и В. Л. Грановского, в том числе в [1, 2]. Кроме того, аналогичный принцип работы оборудования используется в ЦТП ОАО «МОЭК» (ранее – в тепловых пунктах ГУП «Мосгортепло») в системе автоматического регулирования зависимой системы отопления (САРЗСО), но только для переходных режимов осенью и весной.

Если коротко, то АУУ – это совокупность устройств и оборудования, обеспечивающих автоматическое регулирование температуры и расхода теплоносителя на вводе в каждое здание точно в соответствии с заданным для этого здания температурным графиком или в соответствии с потребностями жителей.

К преимуществу АУУ в сравнении с тепловыми и элеваторными узлами, имеющими фиксированное сечение проходного отверстия (сопла элеватора, дроссельной диафрагмы), через которое теплоноситель поступает во внутридомовую систему отопления, относится возможность изменения количества подаваемого теплоносителя в зависимости от температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления с коррекцией по температуре наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

В отличие от элеваторных узлов, устанавливаемых на каждой секции дома, АУУ монтируется, как правило, один на здание (если в доме 2 тепловых ввода, то устанавливаются 2 АУУ), при этом присоединение выполняется после узла учета тепловой энергии системы отопления (при его наличии).

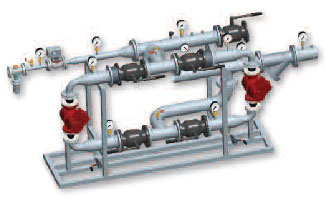

Принципиальная схема и вид АУУ в аксонометрии представлена на рис. 1, 2 (по материалам ООО «Данфосс»). Возможны конструктивные варианты, обусловленные схемой присоединения к тепловой сети, гидравлическими режимами на тепловом вводе, конкретной конструкцией системы отопления здания и условиями эксплуатации (всего 12 типовых решений).

Принциапиальная схема АУУ с насосами смешения на перемычке для температуры до АУУ t = 150—70 ˚C при одно- и двухтрубных системах отопления с термостатами (Р1 – Р2 ≥ 12 м вод. ст.)

|