Борьба с биообрастанием в системах ГВС

В статье приведена информация о возникновении биопленки в системах водоснабжения, ее состав. Описаны методы, позволяющие предотвратить риск возникновения биообрастания в системах ГВС в процессе эксплуатации.

Для лучшего контроля и борьбы с биообрастанием в системах горячего водоснабжения (ГВС) необходимо знать следующие факты о биопленке.

- Биопленка – множество (конгломерат) микроорганизмов, расположенных на какой-либо поверхности, клетки которых прикреплены друг к другу. Обычно клетки погружены в выделяемое ими внеклеточное полимерное вещество (внеклеточный матрикс) – слизь.

- В образовании биопленки в трубах системы водоснабжения и в резервуарах для хранения воды принимают участие как органические, так и неорганические соединения.

- Биопленка может образовываться фактически во всех составляющих распределительных систем водоснабжения.

- Биопленки колонизируют разнообразные микробные сообщества.

Биопленки в системах водоснабжения

Биопленки в системах водоснабжения представляют собой скопления органических и неорганических соединений и микроорганизмов (например, бактерии, плесневые грибки, водоросли, простейшие и вирусы), прикрепленные к внутренним поверхностям труб и резервуаров для хранения в системах водоснабжения.

Биопленки повсеместно распространены в распределительной сети систем водоснабжения независимо от качества воды и методов очистки воды, применяющихся в системах водоснабжения.

Патогены могут проникать в системы водоснабжения, например, из систем канализации при нарушении целостности резервуаров для хранения воды или при возникновении протечек в сетях водоснабжения. Независимо от способа проникновения попавшие в систему патогены могут взаимодействовать с поверхностями в системе водоснабжения и могут стать через непродолжительное время биопленками. Таким образом, биопленки могут стать главным фактором для микробной экологии оппортунистических возбудителей (инфекционных микроорганизмов, способных вызвать заболевание в определенных группах риска) в системах распределения и в помещениях, оснащенных сантехническими приборами.

Исследования показали 1 , что биопленки в системах водоснабжения могут служить в качестве резервуаров для Helicobacter pylori – бактерий, вызывающих язву и рак, Legionellae – бактерий, которые могут привести к легионеллезу, и Mycobacteriumavium – бактерий, которые могут вызывать инфекции легких. Свободно живущие простейшие могут быть частью экосистем биопленки. Исследования показали, что такие простейшие, как инфузории и амебы, способны поддерживать в воде численность патогенных бактерий. Также возможно влияние биопленки на интенсификацию роста числа колиформных бактерий в воде. Обнаружение колиформных бактерий в распределительной системе считается индикатором наличия большого количества биопленки, что может привести к потенциальным рискам для здоровья потребителей от всех патогенов, передающихся через воду.

В то же время, хотя наличие биопленки может быть источником беспокойства по поводу качества воды в системах питьевого водоснабжения, исследования показали связь наличия биопленки с удалением некоторых галоуксусных кислот (HAAs), включая моногалогенированные соединения и дигалогенированные виды (но не тригалогенированных видов) 2 . Доминирующими культурами в уничтожении (HAAs) в системах питьевого водоснабжения питьевой воды являются Afipia spp 3 .

Биопленки и коррозия

Рост биопленки может увеличить очаговую коррозию в чугунных трубах путем изменения концентрации кислорода и электрического потенциала 4 .

Хотя рост биопленки, содержащей определенные типы колоний бактерий, может быть полезным в качестве барьера для коррозии в водопроводе, обычно биопленка интенсифицирует коррозию железа5. Кроме того, анаэробные сульфатвосстанавливающие бактерии могут способствовать микробиологически индуцированной коррозии из-за сульфидного газа, который ускоряет процессы коррозии.

Некоторые микробы, такие как актиномицеты и железные и серные бактерии, распространены в биопленках, образующихся в трубопроводах. Они могут отсоединяться от стенок, попадать в воду и размножаться в системе, часто приводя к проблемам вкуса, цвета и запаха питьевой воды.

Контроль биопленки

Биопленки являются гетерогенными, по своей природе неоднородными и колонизированными с разнообразными микробными сообществами – качествами, которые делают контроль биопленки сложным для систем водоснабжения.

Существует несколько стратегий борьбы с биопленкой, таких как промывка, озонирование, химическая обработка, также существует способ Ice Pigging – процесс, при котором ледяная суспензия закачивается в трубу и подается внутрь, чтобы удалить осадок и другие нежелательные отложения, для очистки трубы.

Борьба с проблемами биообрастания в Италии

Общеизвестно, что бактерии Legionella pneumophilla появляются и размножаются в контурах инженерных сетей и распространяются по водопроводу, при этом наиболее благоприятной средой для них является теплая или умеренно горячая вода. В последнее время наблюдается рост количества систем, имеющих при высокой стоимости бесполезно сложную структуру. В таких системах, когда с легионеллой борются путем прокачки по рабочим контурам воды температурой выше 65 °C, при которой якобы «враг погибает», риск превышает фактические преимущества. В итальянских инженерных журналах данный вопрос поднимался неоднократно, однако учитывая, с какой настойчивостью инженерам-конструкторам предлагаются такого рода системы, будет нелишне вернуться к данному вопросу.

Прежде всего следует понимать, что в ситуации повышенного риска, серьезность которого ныне общепризнана, теряет силу установленное Указом Президента Италии ограничение температуры горячей бытовой воды для тепловых сетей, предусматривающих централизованное приготовление горячей воды при наличии многоразборных пользовательских объектов в пределах 48 ± 5 °C. Многие в Италии ориентируются на данный регламент, хотя он уже не действует, поскольку вступило в силу распоряжение, заменяющее устаревшую статью.

Фактически старый регламент имел целью обеспечить энергосбережение при сохранении комфорта. Ныне же, тем более в контексте обсуждаемой проблематики, превалируют иные приоритеты и выдвигается иная задача, а именно сохранение здоровья населения.

Необходимо подчеркнуть, что проблема легионеллы требует внимания инженеров-конструкторов на всех участках инженерных сетей без исключения, о чем говорилось выше, при этом роль процессов приготовления и распределения горячей воды не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать.

С учетом всех этих обстоятельств в распределительных сетях, где выявлено наличие легионеллы, можно поднять температуру воды более 60 °C, что приведет к инактивации бактерий в объеме, пропорциональном времени воздействия. Это так называемая термическая обработка, заключающаяся во временном повышении температуры в водогрейных котлах, распределительных и рециркуляционных контурах. Процедура, безусловно, дает желаемый эффект инактивации, что было доказано опытным путем и в больницах, и в гостиницах, где проводились соответствующие тесты. Те же тесты показали, что системы приготовления и распределения горячей санитарной воды, где температура не опускается ниже 50 °C, в меньшей степени подвержены возникновению очагов легионеллы.

Вообще говоря, полная процедура теплового удара состоит в том, чтобы повысить температуру воды до 70–80 °C и непрерывно прокачивать ее по сети в течение трех дней, не забывая ежедневно по полчаса сливать воду через каждый водоразборный кран. Некоторые авторы в профилактических целях рекомендуют даже сливать воду из водогрейных котлов и проводить обработку хлором (в объеме 100 мг/л на 12–14 ч).

Вопрос, во-первых, в том, каким образом эту процедуру можно провести в функционирующем здании без перерыва или изменения режима обслуживания, а также исключив риск для людей и оборудования. Прежде всего необходимо понимать, что поддержание температуры воды выше 65 °C на протяжении трех суток может стать причиной серьезных ожогов у людей.

Во-вторых, слив воды из всех (подчеркиваем, именно из всех) кранов приведет к огромным эксплуатационным затратам из-за непроизводительной потери воды и энергии, не говоря уже о термическом загрязнении сточных канализационных вод.

В-третьих, встает вопрос о состоянии инженерных сетей: при температуре в контурах более 60 °C вода становится химически агрессивной, это приводит к интенсификации коррозии, уменьшению жесткости воды и увеличению количества известковых отложений.

И наконец, в-четвертых, стоимость процедуры, если проводить ее грамотно и в полном объеме, превысит все мыслимые пределы, поскольку на объекте во время проведения обработки необходимо будет присутствие специалистов, наблюдателей и экспертов. В то же время нет никакой гарантии, что по завершении обработки и возвращении работы системы в штатный режим бактериальная культура не возникнет здесь вновь.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Италии уровень текущей профилактики считается более чем достаточным там, где приготовление и распределение горячей санитарной воды осуществляется в режиме 60 °C.

Следует помнить в этой связи, что болезнетворные бактерии выживают, если вода имеет температуру в диапазоне от 5 до 55 °C. При этом наиболее благоприятной для них является температура воды от 32 до 45 °C.

Таким образом, идеальным заданным значением представляются именно 60 °C, так как превышение данной температуры может подвергнуть пользователей опасности получить серьезные ожоги. Соблюдение данного температурного предела позволит предохранить от коррозии и накипи водогрейные котлы, теплообменники, распределительные сети, регулирующие агрегаты и водоразборное оборудование.

Мы выполним все условия термической дезинфекции воды, если распространим такой режим на всю внутреннюю распределительную сеть и рециркуляционный контур. Стоить это будет намного дешевле, чем проведение профилактических работ, да и людей беспокоить не придется.

Выбор схемы распределения

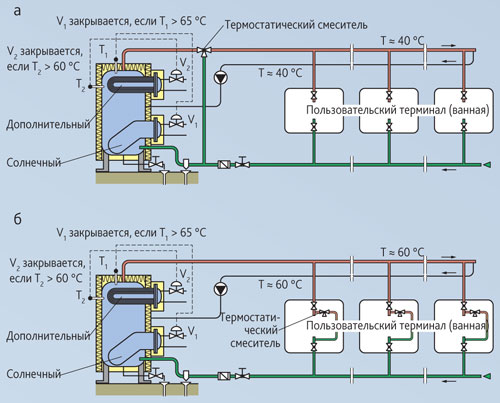

Две возможные схемы приготовления и распределения горячей бытовой воды, которые получили наибольшее распространение, представлены на рис. 1. Вариант «а» использовался чаще всего, пока действовало ограничение на температуру рабочих сетей 48 °C. Термостатический смеситель в этой схеме монтируется на выходе из водогрейного котла, что обеспечивает поддержание температуры в установленных пределах.

Намного более эффективной в данный момент считается схема «б», предусматривающая непосредственное распределение горячей воды, имеющей «антилегионеллезную» температуру на уровне 60 °C: термостатические смесители – не меньше одного на каждую пользовательскую точку – располагаются в сети на самых отдаленных участках, это ограничивает риск появления бактерий легионеллы одним конкретным водоразбором, а именно душевой лейкой или аэратором крана раковины. Обслуживать эти две точки намного проще и эффективней, поскольку доступ к ним обеспечен и их очистку можно производить соответствующими чистящими средствами либо, например, пламенем спиртовки, как практикуют, в частности, сотрудники лабораторий, берущие пробы воды на анализ. Обработка, разумеется, проводится силами квалифицированных специалистов.

Можно утверждать, что таким образом риск возникновения в воде бактерий будет существенно снижен, но избежать его полностью не представляется возможным, так как смесители контактируют и с атмосферным воздухом, и с холодной водой (последняя, кстати, также выступает разносчиком микроорганизмов).

|

На рис. 1 показана концепция двух схем с учетом проведения бактериологической профилактики – сетевой и термической: особая конфигурация водогрейных котлов и соответствующих соединений, предотвращающая смешение уже подготовленной для подачи пользователю горячей воды и вновь поступающей для нагрева холодной. Разогретый до оптимально горячей температуры слой воды всегда находится в верхней части бака котла, откуда забирается в распределительную сеть, при этом дополнительный модуль поддерживает в нем постоянную «антилегионеллезную» температуру. Змеевик теплообменника, использующего для нагрева воды солнечную энергию, направлен вниз в толщу подаваемой на нагрев холодной воды, чтобы имелась возможность использовать для горячего водоснабжения в том числе солнечную энергию. Понятно, что температура слоя, нагреваемого за счет солнечной энергии, будет варьироваться в силу переменчивости интенсивности излучения солнца. Погодные условия, позволяющие нагреть воду до «антилегионеллезной» температуры только с помощью солнца, складываются достаточно редко. Поэтому, перед тем как вода попадет в распределительный контур, ее подогреет до нужной температуры дополнительный водонагревающий модуль – это в совокупности должно предотвратить возникновение бактерий легионеллы.

Регулирующие термостаты Т1 и Т2 занимают стратегическое положение, обеспечивая подачу на теплообменники тепла в необходимом количестве.

Литература

- Vittorio Bearzi. Legionella, sfidaall’impiantistica // RCI. – 2012. – № 1.

- Выбор схемы распределения ГВС для снижения риска распространения легионеллы // Сантехника. – 2012. – № 4.

1 Watsonetal., 2004; Mackayetal., 1998; Rogers and Keevil, 1992; Lehtolaetal, 2007.

21 Биологические помехи в водоснабжении

Эксплуатация водоемов часто осложняется теми или иными биологическими помехами. «Цветение» водоемов ухудшает их санитарное состояние, снижает качество воды, осложняет организацию водоснабжения.

Массовое развитие водорослей и цианей представляет собой один из основных факторов, влияющих на питьевые качества воды. Во время массового размножения фототрофного планктона вода приобретает различные запахи, привкусы, порой исключающие ее пригодность для питья. Метаболиты водорослей, цианей могут иметь токсическое значение для человека и животных. Мерой предупреждения массового развития фототрофного планктона может служить охрана водоемов от попадания биогенных элементов.

Те же отрицательные последствия, что и «цветение», имеет зарастание водоемов. Кроме того, оно часто ухудшает условия навигации, а в каналах снижает их пропускную способность, что вызывает необходимость применения природоохранных мер.

Серьезные помехи, особенно в навигации, создают организмы-обрастатели. Обрастание днища кораблей, судов не только замедляет их ход, но и сопровождается биокоррозией обшивки. Обрастание способно снизить эффективность работы гидроакустических приборов, помешать гидросамолету оторваться от воды. Поселяясь в различных водоводах и трубах, гидробионты закупоривают их и выводят из строя. Наиболее массовыми обрастателями являются усоногие рачки из рода Balanus, представители моллюсков – Mytilusedulis, Dreissenapolymorpha, полихет – Nereis и Hydroides.

Степень и характер обрастаний зависят от расположения субстрата, скорости течения воды, ее температуры и других факторов. С повышением скорости течения у поверхности обрастания видовой состав обитающих здесь организмов резко понижается. Значителен ущерб, причиняемый обрастателями, поселяющимися в различных водоводах. Они сужают просветы труб, разрушают их стенки, нарушают процессы теплообмена в холодильных установках, ухудшают качество питьевой воды в водопроводных магистралях.

Большой вред человеку приносят гидробионты, опасные в медицинском и паразитологическом отношениях. Борьбу с вредными, опасными для здоровья человека гидробионтами проводят физическими, химическими, биологическими средствами, основанными на биологических, экологических знаниях. Необходимость широкого экологического подхода определяется тем обстоятельством, что уничтожение отдельных нежелательных для человека организмов нарушает структуру биоценозов, поэтому необходимо учитывать реакцию экосистемы на то или иное воздействие. Для борьбы с организмами, опасными в медицинском и ветеринарном отношениях, в первую очередь с обитающими в водоемах личинками насекомых–кровососов, в основном применяют химические, физические, реже биологические методы. Весьма эффективное средство борьбы с кровососущими паразитами, в частности, с переносчиками возбудителя малярии – это заселение водоемов растительноядными рыбами, уничтожающими макрофиты, в зарослях которых происходит массовыйвыплод комаров.

22 Методы очистки вод

В водоемах и водотоках происходит естественный процесс самоочищения воды. Пока промышленно-бытовые сбросы были невелики, водоемы и водотоки сами справлялись с ними. В связи с резким увеличением количества отходов, происходит нарушение процессов самоочищения. Возникает необходимость обезвреживать и очищать сточные воды. Очистка сточных вод – это обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них вредных веществ.

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным.

Сущность механического метода состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, а поверхностные загрязнения – нефтеловушками, бензомаслоуловителями, отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60–75% нерастворимых примесей, а из промышленных – до 95%, многие из которых, как ценные примеси, используются в производстве.

Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение количества нерастворимых примесей до 95%.

При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонкодисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые вещества. Чаще всего из физико-химических методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция. Широкое применение находит электролиз. Он заключается в разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов, кислот и других неорганических веществ. Электролитическая очистка осуществляется в особых сооружениях – электролизерах. Очистка сточных вод с помощью электролиза эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в лакокрасочной промышленности. Загрязненные сточные воды очищают также с помощью ультразвука, озона, ионообменных смол и высокого давления.

Среди методов очистки сточных вод большую роль играет биологический метод, основанный на использовании закономерностей самоочищения водоемов и водотоков. Есть несколько типов биологических устройств по очистке сточных вод: аэротенки, биофильтры, биологические пруды, поля орошения.

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы окисления. В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, населяющие водоем. Аэротенки – это огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало – активный ил из бактерий и микроскопических животных. Эти организмы бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение с потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Амебы, жгутиковые, инфузории, коловратки, поедая бактерии, не слипающиеся в хлопья, способствуют самоочищению воды.