- Определение вероятности действия Р санитарно-технических приборов в системе горячего водоснабжения

- Определение вероятности водопотребления

- 1.7.2 Определение вероятности действия приборов

- 1.8 Устройство для измерения расхода воды

- 1.8.1 Выбор калибра водомера

- 1.8.2 Определение потерь напора в водомере

- 1.8.3. Установка водомера

- 1.9 Определение требуемого напора на вводе

Определение вероятности действия Р санитарно-технических приборов в системе горячего водоснабжения

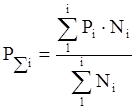

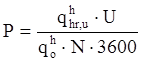

Вероятность действия водоразборных приборов на участках сети для отдельного жилого здания и для группы зданий с одинаковыми потребителями без учета изменения отношения U/N определяется из выражения:

где U – количество потребителей, обслуживаемых системой ГВ;

N – количество водоразборных приборов в системе. При отсутствии данных принимают равным N = U;

qhr,u h , л/ч – норма расхода горячей воды одним потребителем в час наибольшего водопотребления;

qo h – секундный расход воды, л/с, водоразборным прибором

Для системы, обслуживающей различных потребителей, вероятность действия приборов

Определение вероятности использования приборов в системе горячего водоснабжения

В зависимости от количества водоразборных приборов N вероятность ипользования этих приборов Phr

q0— секундный расход горячей воды водоразборным прибором

q h o,hr–часовой расход воды сан-техническим прибором, для отдельного прибора определяется по приложениям 2 и 3 при одинаковых потребителях.

А при отличающихся потребителях по следующей формуле

q h o,hr=

При отсутствии сведений о приборах и потребителях принимаем q h o,hr=200л/ч

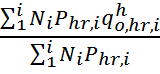

Суточный график потребления горячей воды в системе горячего водоснабжения. Коэффициент часовой и суточный неравномерности потребления горячей воды

В зависимости от режима потребления горячей воды, от необходимости знания строят и используют : часовые, суточные, недельные, годовые графики.

Графики могут быть в единицах расхода воды или тепла и безличные, т.е. в %, относительно времени или периода года использования.

Неравномерность потребления горячей воды в течение суток характеризуется коэффициентом часовой неравномерности (по суткам, неделям)

К =

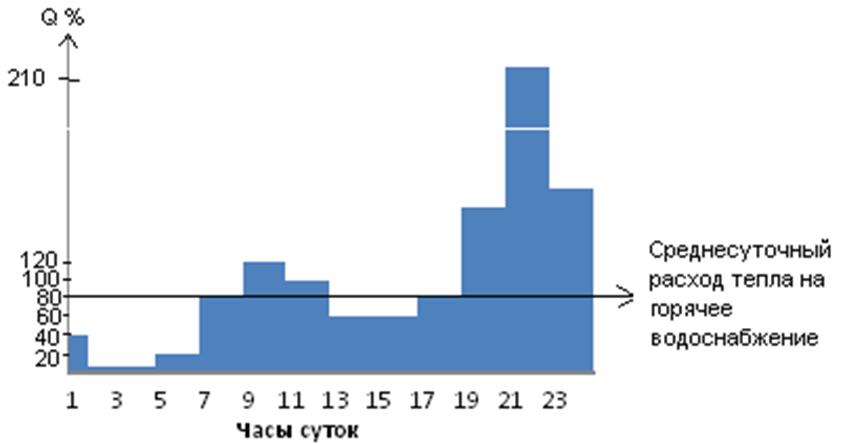

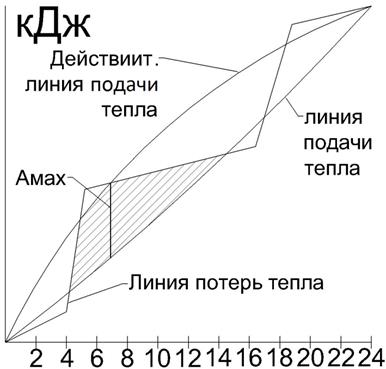

Интегральный график расхода тепла на горячее водоснабжение

Для определения режима потребления расхода тепла, строят суммарные (интегральные) графики, строятся они по имеющемуся суточному графику.

| Часы | Q, ГДж | ∑Q, ГДж |

| 8-10 | 0,4 | 0,4 |

| 10-12 | 1,2 | 1,6 |

| 12-14 | 0,2 | 1,8 |

| 14-16 | 0,8 | 2,6 |

| 16-18 | 1,4 |

ГРаФИК ПОСТРОЕН НЕ ПО ЧИСЛАМ, СТРОИТЬ ПО ЧИСЛАМ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЧАСАМ В ТАБЛИЦЕ.

В действительности линия сообщенного тепла никогда не может быть ниже линии потребления тепла.

Чтобы система надежно работала необходимо подать тепло раньше, для этой цели служат аккумуляторы тепла, установленные у источника тепла или непосредственно у потребителя.

41.

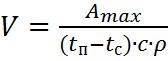

Амах – разница подачи и потребления

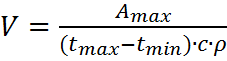

Объем аккумулятора тепла можно определить по:

1) При схеме с пост. объёмом и переменной температурой воды

2) При схеме с переменным объёмом и пост. Температурой

Определение вероятности водопотребления

Вероятность водопотребления для любого участка холодной сети определяется по формуле:

U – количество потребителей (жителей);

N — количество водоразборных приборов.

Допускается принимать N=U=64

Вероятность водопотребления на вводе водопровода:

Определение расчетных расходов воды

При расчете сети определяется для каждого ее участка наибольший секундный расход.

Реальные расходы воды в системе непрерывно изменяются, и их величина зависит от многих факторов, таких как норма расхода, число потребителей, вероятность включения приборов в действие.

При расчете сети внутреннего водоснабжения определяется для каждого участка сети наибольший секундный расход:

где

N – количество приборов (водоразборных устройств) на расчетном участке;

Р – вероятность водопотребления (действия приборов).

Гидравлический расчет сети

Гидравлический расчет решает задачи:

1. Нахождение экономически выгодных диаметров труб для пропуска расчетных расходов воды.

2. Нахождение потерь напора по длине от ввода до диктующего устройства.

В расчете используются таблицы Шевелева. Из таблиц при известном расчетном расходе для какого-либо участка и назначенного диаметра выписывают значения скорости V и потерь напора на единицу длины i (гидравлического уклона).

Экономичные диаметры соответствуют экономичной скорости движения воды, это 0,9-1,2 м/с, в подводках скорость не должна превышать 2,5 м/с, в стояках и разводящей сети – 2 м/с.

Потери напора по длине на каждом участке сети длиной L определяются по формуле:

где i – гидравлический уклон; l – длина участка, м

Потери напора по расчетному направлению в сети есть сумма потерь напора на отдельных участках.

На аксонометрической схеме сети водопровода выделяют расчетное направление — это самый неблагоприятный путь подачи воды от ввода до диктующего водоразборного устройства. Выделенное расчетное направление разбивают на расчетные участки. Расчетный участок определяется как расстояние между расчетными точками. Расчетной является та точка сети, где происходит изменение расхода.

Рис.1. Расчетная схема В1

Таблица расчета сети В1

| № уч | L,м | N, шт |  , л/с , л/с |  , л/с , л/с | P | N∙P |  | q,л/с | d, мм | V,м/с | Потери напора |

| i |  | ||||||||||

| 0-1 | 2,0 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,016 | 0,205 | 0,21 | 1,3 | 0,405 | 0,81 | |

| 1-2 | 2,5 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,024 | 0,224 | 0,24 | 0.75 | 0.106 | 0,265 | |

| 2-3 | 2,5 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,048 | 0,270 | 0,27 | 0.84 | 0.130 | 0,326 | |

| 3-4 | 2,5 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,072 | 0,307 | 0,31 | 0.97 | 0.165 | 0,116 | |

| 4-5 | 2,5 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,096 | 0,338 | 0,34 | 1,06 | 0.196 | 0,489 | |

| 5-6 | 2,5 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,12 | 0,367 | 0,37 | 1,16 | 0.226 | 0,565 | |

| 6-7 | 2,5 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,144 | 0,394 | 0,39 | 1,22 | 0.246 | 0,615 | |

| 7-8 | 2,5 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,168 | 0,42 | 0,42 | 1,31 | 0.288 | 0,721 | |

| 8-9 | 6,65 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,192 | 0,444 | 0,44 | 0.63 | 0.088 | 0,588 | |

| 9-10 | 4,62 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,256 | 0,502 | 0,5 | 0.93 | 0,111 | 0,121 | |

| 10-11 | 2,12 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,32 | 0,55 | 0,55 | 1,03 | 0,133 | 0,283 | |

| 11-ВУ | 1,18 | 0,2 | 5,6 | 0,008 | 0,512 | 0,68 | 0,68 | 1,27 | 0,199 | 0,235 | |

| ВУ-ГВС | 8,03 | 0,3 | 15.6 | 0,014 | 0,896 | 0,883 | 1,32 | 1,05 | 0.079 | 0,637 |

Выбор счетчика воды

Счетчик подбирается на основании двух условий: средний часовой расход воды для здания должен быть меньше эксплуатационного расхода счетчика (приведен в таблице 4 СНиП 2.04.01-85*) и потери напора на счетчике (hсч) не должны превышать 5 м для крыльчатых счетчиков.

Сначала вычисляем среднечасовой расход воды в здании:

где Т – время водопотребления в течении суток (для жилого здания Т=24ч).

Выбираемый счетчик должен иметь эксплуатационный расход не менее, чем найденный среднечасовой для здания.

Потери напора на счетчике вычислим по формуле:

где S – гидравлическое сопротивление счетчика;

q – расчетный расход на вводе в здание.

Для данного здания выбирается счетчик воды ВСКМ-25 (

1.7.2 Определение вероятности действия приборов

Вероятность действия сантехприборов Р на участках сети определется по формуле:

где qhч,u=13 л/час – общая норма расхода воды, л, одним потребителем в час наибольшего водопотребления, принимаемая по приложению Б;

U – количество потребителей (жителей) в здании, U=28;

N – число приборов во всем здании, N=32 шт.

1.8 Устройство для измерения расхода воды

1.8.1 Выбор калибра водомера

Водомер подбирается так, чтобы обеспечить учет расходуемой воды через систему внутреннего водопровода.

Диаметр условного прохода счетчика выбирают, исходя из среднечасового расхода воды за период потребления, который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по [1]. Счетчик с принятым диаметром условного прохода необходимо проверить на пропуск максимального секундного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, при котором потери напора в крыльчатых счетчиках холодной воды не должны превышать 5м.

Принимаем калибр водомера 40 мм с эксплуатационным расходом 6,4 м 3 /с.

На обводной линии предусмотрена задвижка, запломбированная в закрытом положении в обычное время.

1.8.2 Определение потерь напора в водомере

После выбора условного прохода проверяют водосчетчик на пропуск расчетного расхода воды.

Потери напора в счетчиках Hwm, м, при расчетном секундном расходе воды q tot , л/с, следует определяем по формуле:

Hwm = S×q 2 = 0,5×0,86 2 = 0,37 м, (9)

где S – гидравлическое сопротивление счетчика, м/(л/с) 2 , принимаемая по табл.4;

q – расчетный расход на вводе, л/с.

Необходимо, чтобы выполнялось условие: Hwm ≤ Ндоп,

где Ндоп=5 м – допустимые потери напора в водомере.

При диаметре условного прохода водосчетчика d=40 мм условие выполняется.

1.8.3. Установка водомера

Счетчик на вводе установлен у наружной стены здания в удобном и легкодоступном помещении с искусственным освещением и температурой воздуха не ниже

С каждой стороны водосчетчика предусмотрены прямые участки трубопроводов для стабилизации потока, длина которых определяется по ГОСТам на счетчики. Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем (задвижкой) установлен спускной кран и манометр общего пользования.

Крыльчатые водосчетчики соединяют муфтами или фланцами, для чего в водомер вкручивают патрубки соответственно с резьбой или фланцами на противоположном конце.

1.9 Определение требуемого напора на вводе

Требуемый (минимальный ) напор в точке присоединения ввода к наружной водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом (производственным) водопотреблении определяется по формуле

где Hgeom – геометрическая высота подачи воды от поверхности земли в месте присоединения ввода до диктующей водоразборной арматуры,м;

∑Hl,tot – сумма потерь напора в трубопроводах системы по расчетному направлению, м;

Hwm = 0,37 м – потери напора в счетчике;

Hf = 3 м – свободный напор у диктующей водоразборной арматуры (прибора), принимаемый по приложению В.

где Z1эт = 41.200 м – геодезическая отметка пола 1-го этажа;

ZГВК = 38.994 м – геодезическая отметка земли в точке присоединения ввода к наружной (городской) водопроводной сети;

n=4 – количество этажей здания;

hэт

hк = 1,0 м – высота расположения диктующей водоразборной арматуры над полом.

Потери напора на участках трубопроводов систем холодного водоснабжения определяется по формуле:

где i×l – потери напора по длине на расчетных участках;

Kl=0,3 – коэффициент, учитывающий потери напора на местные сопротивления.

Вычисленный напор сопоставляем с величиной требуемого напора Нq:

Hg = 24 м > Hч tot ( c ) = 20,66 м; (13)