- Печное отопление

- Смотреть что такое «Печное отопление» в других словарях:

- Печное отопление

- Материал из ТеплоВики — энциклопедия отоплении

- Конструкция печи

- Классификация печей

- Печное отопление

- Характеристика печного отопления

- Предназначение и цели, требования к конструкции

- Классификация отопительных печей

- Современные теплоемкие отопительные печи

- Не теплоемкие отопительные печи

- Камины

- Список использованных источников:

Печное отопление

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Печное отопление» в других словарях:

ОТОПЛЕНИЕ — ОТОПЛЕНИЕ. В жилых комнатах температуру следует поддерживать не ниже + 18°, в кухнях + 15°, в ванных + 25°. Различают местное и центральное отопление. К местному относятся: печное комнатными печами (см. Печи отопительные), газовое… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

Отопление — искусственный обогрев помещений в холодный период года с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а иногда и требованиям технологического процесса. Под О.… … Большая советская энциклопедия

Отопление — обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям заказчика. Система отопления комплекс устройств, выполняющих функцию отопления котлы… … Википедия

ОТОПЛЕНИЕ ВАГОНОВ — производится для поддержания в вагонах темп ры от 14 до 20°. Различают О. в. печное, водяное, паровое и электр. Печное О. в. применяется в вагонах теплушках и багажных, в к рых устанавливаются цилиндрические чугунные печи, обложенные внутри… … Технический железнодорожный словарь

отопление печное — Местное отопление с обогревом помещений огневыми отопительными печами [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] EN stove heating DE Ofenheizung FR chauffage par poêle … Справочник технического переводчика

ОТОПЛЕНИЕ — ОТОПЛЕНИЕ, обогревание жилых и других помещений с целью поддержания в них определенной t°. О. должно иметь технически правильное устройство и удовлетворять ряду сан. требований. Основные сан. требования ко всяким системам О. следующие: 1)… … Большая медицинская энциклопедия

ОТОПЛЕНИЕ — искусственный обогрев помещений для поддержания температуры, отвечающей условиям теплового комфорта (напр., 18 20С в жилых помещениях), а иногда и требованиям технологического процесса. Под отоплением понимают также системы, выполняющие эти… … Большой Энциклопедический словарь

ОТОПЛЕНИЕ — совокупность нагревательных устройств и систем, обеспечивающих обогрев жилых, производственных и др. помещений и поддерживающих в них комфортные температуры и санитарно гигиенические условия в холодный период года. Различают О. местное и… … Большая политехническая энциклопедия

отопление — я; ср. 1. к Отопить. Начало сезона отопления. 2. Система, устройство для обогревания помещений. Ремонт отопления. Батарея парового отопления. Печное о. ◁ Отопительный, ая, ое. О. сезон. О. котёл (предназначенные для отопления). * * * отопление… … Энциклопедический словарь

Отопление* — искусственное нагревание пространства внутри зданий. Преимущественно О. применяется к зданиям, предназначенным для пребывания людей, но устраивается и в зданиях иного назначения, как например: в оранжереях, в помещениях для животных… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Печное отопление

Материал из ТеплоВики — энциклопедия отоплении

Печное отопление — вид местного отопления, при котором помещения обогреваются установленными в них отопительными печами.

Благодаря простоте устройства и возможности использования разнообразных видов местного топлива печное отопление получило широкое распространение в различных странах и применяется на протяжении многих столетий. Основные элементы отопительной печи — топливник (для сжигания топлива), газоходы (каналы), по которым проходят поступающие из топливника горячие газы, дымовая труба. Тепло, выделяемое в печи при сгорании топлива, передаётся помещению через стенки топливника и газоходов; охладившиеся газы отводятся наружу через дымовую трубу. Стенки топливника и газоходов выполняют кирпичной кладкой, из жаростойкого бетона, керамических и др. огнеупорных материалов. Наружные поверхности печи, отдающие тепло в отапливаемое помещение, могут быть оштукатурены, отделаны изразцами, стальными, чугунными и т.д.

В современном печное отопление различают 2 основных типа отопительных печей: периодического действия и длительного (или непрерывного) горения. Печи периодического действия топят 1-2 раза в сутки со значительными перерывами, во время которых печи остывают; их теплоотдача в течение суток неравномерна. Печи длительного горения, загруженные достаточным количеством топлива, рассчитаны на топку в течение нескольких суток; в них используют лишь определённые виды топлива (жидкое, брикетированное, сортированный уголь и т.п.).

В СССР большое распространение, особенно в сельских районах, имела так называемая русская печь. Она проста по конструкции и используется для отопления помещений, приготовления пищи, выпечки хлеба и т.д. Печное отопление устраивали преимущественно в малоэтажных зданиях (как правило до 2-х этжей) в районах, не обслуживаемых системами централизованного теплоснабжения.

Достоинства печного отопления:

Недостатки печного отопления:

- более низкая стоимость устройства по сравнению с другими видами отопления

- наличие вентиляции (воздухообмена) отапливаемых помещений (во время топки печей внутренний воздух, расходуемый при горении топлива, замещается свежим наружным воздухом, поступающим в помещения через неплотности ограждающих конструкций здания)

- малая затрата металла (только на колосниковую решетку, дверцы, задвижки, иногда на каркас)

- простота устройства и обслуживания

- независимость отопления отдельных помещений

- сравнительно низкий КПД (в среднем не более 60%)

- неравномерность и значительные колебания (в течение суток) температуры воздуха в отапливаемом помещении (главным образом при печах периодического действия)

- затруднения при эксплуатации (заботы о топливе, уход за печью, загрязнение помещения топливом, шлаком и золой)

- потеря полезной площади, занимаемой печами

- пожарная опасность.

Недостатки печного отопления ограничивают его применение в современном жилищно-гражданском строительстве; во многих существующих зданиях печное отопление заменяют системами водяного отопления, подключаемыми к тепловым сетям или автономным котельным.

Конструкция печи

Печи предназначаются для различных целей: для отопления (отопительные печи), нaгpeвания воды (печи-каменки), приготовления пищи (варочные печи), сушки продуктов, одежды, материалов (сушильные печи). Эти функции могут выполняться отдельно и могут быть совмещены в одной конструкции печи. В учебнике рассматриваются одноцелевые отопительные печи.

К конструкции отопительной печи предъявляются следующие требования:

- обеспечение достаточно равномерной температуры воздуха в обогреваемом помещении в течение суток (допустимое отклонение ±3°С);

- экономичное сжиrание топлива (с возможно более высоким коэффициентом полезного действия (КПД));

- безопасность при эксплуатации;

- ограничение температуры поверхности: 90°С в помещениях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений; в других помещениях 110°С на площади не более 15 % (120°С не более 5 %) общей площади поверхности печи; в помещении с временным пребыванием людей допустимо применение печи при температуре ее поверхности выше 120°С.

Печь состоит из трех основных элементов: топливника (топки), газоходов (дымооборотов) и дымовой трубы. В топливнике может сжигаться твердое (как правило, на колосниковой решетке), жидкое и газообразное топливо. В зависимости от вида топлива изменяются размер и форма топливника. Под топливником устраивают поддувало (зольник при твердом топливе), через которое воздух из помещения поступает к горящему топливу. Регулирование количества поступающего воздуха осуществляется поддувальной дверкой. Массивные печи возводят на собственном фундаменте, не связанном с фундаментом стен, отделяя фундамент от кладки печи слоем гидроизоляции. Облегченные печи могут устанавливаться без фундамента непосредственно на полу помещения. В этих случаях под поддувалом устраивают шанцы — небольшие сквозные каналы, предотвращающие перегрев пола вследствие циркуляции через них воздуха помещения.

Горячие дымовые газы под влиянием естественной тяги перемещаются из топливника по газоходам печи. Газоходы могут состоять из одного или нескольких дымооборотов, по которым дымовые газы движутся и снизу вверх, и сверху вниз. Над верхним перевалом дымовых газов устраивают перекрытие — перекрышу печи. В нижних точках дымооборотов (в подвертке, где газы совершают поворот снизу вверх) помещают небольшие прочистные дверцы (чистки) для удаления сажи и летучей золы. В последнем газоходе перед дымовой трубой помещают задвижки для регулирования скорости движения дымовых газов и полного прекращения их движения после окончания топки печи.

Классификация печей

Печи рассчитывают на определенную периодичность использования их в течение суток. Периодичность использования печи зависит от ее теплоемкости, т.е. от того количества теплоты, которое накапливается (аккумулируется) в массиве печи во время топки и передается затем в помещение вплоть до начала следующей топки. Принято считать, что новую топку печи необходимо начинать, когда средняя температура ее внешней поверхности понизится до температуры, превышающей на 10°С температуру воздуха в помещении. Период времени от конца одной топки до начала другой называется сроком остывания печи.

По теплоемкости печи делят на теплоемкие и не теплоемкие. Понятие о сроке остывания относится к теплоемким печам, так как не теплоемкие печи теплоту не аккумулируют и требуют постоянной топки.

Теплоемкие печи в зависимости от срока их остывания подразделяют на печи большой теплоемкости (со сроком остывания до 12 ч), средней (8 ч) и малой (3. 4 ч) теплоемкости. Таким образом, печи большой теплоемкости потребуется протапливать при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (параметры Б [1]) 2 раза в сутки, печи средней теплоемкости 3 раза, печи малой теплоемкости топить с незначительными перерывами.

По температуре теплоотдающей поверхности в соответствии с предъявляемыми требованиями различают печи:

- умеренного прогрева (толстостенные печи с толщиной стенок 120 мм и более, нагревающиеся в отдельных местах до температуры 90°С);

- повышенного прогрева (тонкостенные печи с толщиной стенок газохода до 70 мм, температура поверхности которых в отдельных точках доходит до 110. 120°С);

- высокого прогрева (печи, температура поверхности которых не ограничена).

По схеме движения дымовых газов печи устраивают:

- с движением газов по каналам, соединенным последовательно:

- однооборотные с одним подъемным каналом,

- двухоборотные с двумя подъемными каналами,

- многооборотные с восходящим движением газов по нескольким подъемным каналам;

- с движением газов по каналам, соединенным параллельно:

- однооборотные,

- двухоборотные;

- со свободным движением газов:

- бесканальные (колпаковые);

- с движением газов по комбинированной системе каналов с нижним прогревом (с подтопочным дымооборотом):

- с последовательной,

- с параллельной

- с бесканальной надтопочной частью;

- с движением гaзов по каналам, соединенным последовательно вокруг тепловоздушных камер.

По материалу массива и отделке внешней поверхности печи бывают (в порядке убывания теплоемкости):

- кирпичные изразцовые;

- кирпичные оштукатуренные;

- бетонные из жаростойких блоков;

- кирпичные в металлических футлярах;

- стальные с внутренней футеровкой из огнеупорного кирпича;

- чугунные без футеровки.

По форме в плане печи выполняют:

- прямоугольными,

- квадратными,

- круглыми,

- угловыми (треугольными).

По способу отвода дымовых газов различают печи:

- с удалением газов через внутристенные каналы,

- с удалением газов через насадные дымовые трубы,

- с удалением газов через коренные дымовые трубы.

Внутристенные домовые каналы устраивают в кирпичной кладке стен зданий. Печи соединяют с каналами горизонтальными металлическими патрубками длиной не более 400 мм. Насадные трубы возводят непосредственно над печами. Коренные трубы сооружают относительно редко на самостоятельных фундаментах.

Печное отопление

Печное отопление (если что прочтите общие сведения об отоплении и классификацию систем отопления) относится к местным системам отопления, при которых получение, перенос и передача теплоты происходят в одном и том же обогреваемом помещении. Теплота генерируется при сгорании топлива в топливнике печи. Горячие дымовые газы нагревают внутреннюю поверхность каналов — дымооборотов, теплота через стенки каналов передается в отапливаемое помещение. Охладившиеся дымовые газы удаляются через дымовую трубу в атмосферу.

Характеристика печного отопления

Топливо сжигается в печи периодически, поэтому теплота поступает в помещение неравномерно, и в нем наблюдается нестационарный тепловой режим. Наибольшая теплоотдача печи приходится на конец топки, когда температура ее стенок достигает максимума. Наименьшая теплоотдача относится ко времени перед началом очередной топки.

Изменение теплоподачи в помещение характеризуют коэффициентом неравномерности теплопередачи печи, выражающим отношение полуразности максимальной и минимальной теплопередачи печи к ее среднему значению. Коэффициент неравномерности теплопередачи зависит от числа топок в сутки и определяется для каждой конструкции печи экспериментально.

Колебания теплоподачи вызывают изменение температуры воздуха и радиационной температуры помещения. При печном отоплении происходит постоянное изменение температуры помещения, зависящее от его теплоустойчивости. Как известно, чем больше способность ограждений и оборудования помещения поглощать теплоту, тем выше его теплоустойчивость. Достаточно теплоустойчивым считают помещение, в котором при неравномерно передающей теплоту отопительной печи обеспечиваются колебания температуры воздуха в пределах ±3 °С.

Печное отопление имеет распространение и в настоящее время как электрическое отопление полов. В России почти треть жилищного фонда (в основном за счет старых домов в сельской местности) оборудована печами. При новом капитальном строительстве печное отопление применяется ограниченно.

По действующим нормам не допускается применение печей для отопления производственных помещений категорий А, Б и В. Устройство печного отопления в городах и населенных пунктах городского типа должно специально обосновываться.

Печное отопление допускается в жилых и административных зданиях при числе этажей не более двух (не считая цокольного этажа), небольших общественных зданиях (например, в общеобразовательных школах при числе мест не более 80), производственных помещениях категорий Г и Д площадью не более 500 м 2 . Печное отопление часто устраивается в садовых домиках.

Распространение печного отопления объясняется его достоинствами: меньшей стоимостью устройства по сравнению с другими видами отопления, малой затратой металла (только на колосниковую решетку, дверцы, задвижки, иногда на каркас), простотой устройства и обслуживания, независимостью отопления отдельных помещений, одновременным обеспечением вентиляции помещений.

| Достоинства | Недостатки |

| Достоинства печного отопления свидетельствуют о его широкой доступности. Однако установленные ограничения в отношении дальнейшего распространения (отметим еще раз, что печное отопление иногда допускается, но никогда не рекомендуется) отражают его серьезные недостатки. | Недостатки печного отопления: пониженный уровень теплового комфорта по сравнению с водяным отоплением (нестационарный тепловой режим, а также переохлаждение нижней зоны помещения), затруднения при эксплуатации (заботы о топливе, уход за печью, загрязнение помещения), повышенная пожарная опасность, возможность отравления окисью углерода при неправильном уходе за печью, потеря (до 5 %) рабочей площади помещения. |

Рисунок1. Направление движения воздуха в помещении при расположении отопительной печи у внутренней стены

При печном отоплении печи обычно размещают в помещениях у внутренних стен, используя эти стены для прокладки дымовых каналов. Однако при проектировании печного отопления следует стремиться к минимальному количеству отопительных приборов (про их размещение) путем рационального их размещения. Следует соблюдать принцип, при котором теплоотдача выходящей в каждое помещение части нагретой печи полностью возмещала бы его тепловые потери (рисунок 3). При этом облегчается вывод дымовых каналов в атмосферу, сокращается длина оголовков (участков каналов над кровлей), что улучшает тягу в печах. Однако при таком расположении печей переохлаждается нижняя зона помещений. Потоки воздуха, нагревающегося у поверхности печи, поднимаются к потолку помещения. Потоки воздуха, охлаждающегося у поверхности наружных ограждений, опускаются к полу. В помещении устанавливается циркуляция воздуха, показанная на рисунке1. В результате охлажденный воздух перемещается вдоль пола в сторону печи, нарушая нормальное самочувствие людей, находящихся в помещении.

Такой циркуляции воздуха с холодным дутьем по ногам людей можно избежать, переместив печь в помещении к наружным ограждениям. Но в этом случае потребуется утепление дымовых каналов в наружных стенах во избежание конденсации на их внутренней поверхности влаги из отводимых дымовых газов. При этом все же неизбежны ухудшение тяги в печи, дополнительное загрязнение помещения при переносе топлива, золы и шлака.

При устройстве печного отопления не допускаются отвод дымовых газов в вентиляционные каналы, а также установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.

Следовательно, каналы обеих систем — печного отопления и естественной вытяжной вентиляции — должны быть обособлены во избежание нарушения их действия.

Рисунок 2. Оптимальное размещение печи в трехкомнатной квартире.

Печи в здании размещают так, чтобы одна печь обогревала не более трех помещений, расположенных на одном этаже (рисунок 2). В здании с коридорной системой связи помещений печи устанавливают таким образом, чтобы обслуживание осуществлялось из коридоров или подсобных помещений, имеющих окна с форточками и оборудованных естественной вытяжной вентиляцией. В двухэтажных зданиях можно устраивать двухъярусные печи как обособленные, так и с одной общей топкой на первом этаже.

Рисунок 3. Варианты размещения отопительных печей: А — в центре, или с небольшим смещением от центра; Б — угловое размещение печи; В — пристенное размещение печи с наличием вентиляторов для создания тепловых потоков; 1 — печь; 2 — вентиляторы; 3 — потоки теплого воздуха.

Предназначение и цели, требования к конструкции

Печи предназначаются для различных целей: для отопления (отопительные печи), нагревания воды (печи-каменки), приготовления пищи (варочные печи), сушки продуктов, одежды, материалов (сушильные печи). Эти функции могут выполняться отдельно и могут быть совмещены в одной конструкции печи. Рассмотрим одноцелевые отопительные печи.

К конструкции отопительной печи предъявляются следующие требования:

- обеспечение достаточно равномерной температуры воздуха в обогреваемом помещении в течение суток (допустимое отклонение ±3 °С);

- экономичное сжигание топлива (с возможно более высоким коэффициентом полезного действия (КПД));

- безопасность при эксплуатации;

- ограничение температуры поверхности: 90 °С в помещениях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений; в других помещениях 110 °С на площади не более 15 % (120 °С — не более 5 %) общей площади поверхности печи; в помещении с временным пребыванием людей допустимо применение печи при температуре ее поверхности выше 120 °С.

Печь состоит из трех основных элементов: топливника (топки), газоходов (дымооборотов) и дымовой трубы. В топливнике может сжигаться твердое (как правило, на колосниковой решетке), жидкое и газообразное топливо. В зависимости от вида топлива изменяются размер и форма топливника. Под топливником устраивают поддувало (зольник при твердом топливе), через которое воздух из помещения поступает к горящему топливу. Регулирование количества поступающего воздуха осуществляется поддувальной дверкой.

Массивные печи возводят на собственном фундаменте, не связанном с фундаментом стен, отделяя фундамент от кладки печи слоем гидроизоляции. Облегченные печи могут устанавливаться без фундамента — непосредственно на полу помещения. В этих случаях под поддувалом устраивают шанцы — небольшие сквозные каналы, предотвращающие перегрев пола вследствие циркуляции через них воздуха помещения.

Горячие дымовые газы под влиянием естественной тяги перемещаются из топливника по газоходам печи. Газоходы могут состоять из одного или нескольких дымооборотов, по которым дымовые газы движутся и снизу вверх, и сверху вниз. Над верхним перевалом дымовых газов устраивают перекрытие — перекрышу печи. В нижних точках дымооборотов (в подвертке, где газы совершают поворот снизу вверх) помещают небольшие прочистные дверцы (чистки) для удаления сажи и летучей золы. В последнем газоходе перед дымовой трубой помещают задвижки для регулирования скорости движения дымовых газов и полного прекращения их движения после окончания топки печи.

Для ускоренного нагревания помещений в начальный период отопления в массе печей иногда устраивают тепловоздушные камеры, представляющие собой открытые в помещения полости, не сообщающиеся с дымооборотами. Для лучшего обогревания нижней зоны отапливаемых помещений печи (особенно расположенные у внутренних стен) часто делают с подтопочным дымооборотом, что обеспечивает усиленный прогрев нижней их части. У нас на сайте вы найдете еще статью про воздушное отопление тут — http://helpinginer.ru/vozdushnoe-otoplenie-2/

Классификация отопительных печей

Конструктивное исполнение печей чрезвычайно разнообразно. На конструкцию оказывают влияние вид используемого топлива и технология возведения печей. Отличаются основные материалы массива, толщина его стенок, форма печей в плане и их высота. Различны могут быть схемы движения дымовых газов внутри печей и способы их отвода в атмосферу. Здесь будут рассмотрены печи сжигающие твердое топливо.

Печи рассчитывают на определенную периодичность использования их в течение суток. Периодичность использования печи зависит от ее теплоемкости, т.е. от того количества теплоты, которое накапливается (аккумулируется) в массиве печи во время топки и передается затем в помещение вплоть до начала следующей топки. Принято считать, что новую топку печи необходимо начинать, когда средняя температура ее внешней поверхности понизится до температуры, превышающей на 10 °С температуру воздуха в помещении. Период времени от конца одной топки до начала другой называется сроком остывания печи.

По теплоемкости печи делят на теплоемкие и не теплоемкие. Понятие о сроке остывания относится к теплоемким печам, так как не теплоемкие печи теплоту не аккумулируют и требуют постоянной топки.

Теплоемкие печи в зависимости от срока их остывания подразделяют на печи большой теплоемкости (со сроком остывания до 12 ч), средней (8 ч) и малой (3…4 ч) теплоемкости. Таким образом, печи большой теплоемкости потребуется протапливать при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления 2 раза в сутки, печи средней теплоемкости — 3 раза, печи малой теплоемкости — топить с незначительными перерывами.

Более точно теплоемкость печей характеризует их активный объем, от которого зависит и коэффициент неравномерности теплопередачи печей. Активным объемом называют объем нагревающегося массива печи (включая пустоты), определяемый произведением площади печи на уровне низа топки на активную (расчетную) высоту. Активная высота печи принимается от низа топки или дна нижележащего подтопочного канала до верхней (при толщине перекрыши до 140 мм) или нижней (>140 мм) плоскости перекрыши. Печи, имеющие активный объем 0,2 м 3 и более, относят к теплоемким. При активном объеме менее 0,2 м 3 печи считают не теплоемкими. Теплоемкие печи применяют для отопления жилых и общественных зданий, не теплоемкие — для отопления зданий с кратковременным пребыванием людей.

По температуре теплоотдающей поверхности в соответствии с предъявляемыми требованиями различают печи умеренного прогрева (толстостенные печи с толщиной стенок 120 мм и более, нагревающиеся в отдельных местах до температуры 90 °С), повышенного прогрева (тонкостенные печи с толщиной стенок газохода до 70 мм, температура поверхности которых в отдельных точках доходит до 110… 120 °С) и высокого прогрева (печи, температура поверхности которых не ограничена).

По схеме движения дымовых газов печи устраивают (рисунке 4): — с движением газов по каналам, соединенным последовательно: однооборотные (рисунке 4, а) с одним подъемным каналом, двухоборотные (рисунок 4, б) с двумя подъемными каналами и многооборотные с восходящим движением газов (рисунок 4, в) по нескольким подъемным каналам; — с движением газов по каналам, соединенным параллельно: однооборотные (рисунок 4, г) и двухоборотные (рисунок 4, д); — со свободным движением газов: бесканальные (колпаковые) (рисунок 4, е, ж); — с движением газов по комбинированной системе каналов с нижним прогревом (с подтопочным дымооборотом): последовательных (рисунок 4, з, и), параллельных (рисунок 4, к, л) и с бесканальной надтопочной частью (рисунок 4, м) — с движением газов по каналам, соединенным последовательно вокруг тепловоздушных камер (рисунок 4, и).

По материалу массива и отделке внешней поверхности печи бывают (в порядке убывания теплоемкости):

- кирпичные изразцовые;

- кирпичные оштукатуренные;

- бетонные из жаростойких блоков;

- кирпичные в металлических футлярах;

- стальные с внутренней футеровкой из огнеупорного кирпича;

- чугунные без футеровки.

По форме в плане печи выполняют прямоугольными, квадратными, круглыми, угловыми (треугольными).

По способу отвода дымовых газов различают печи с удалением газов через внутристенные каналы, через насадные и коренные дымовые трубы. Внутристенные домовые каналы устраивают в кирпичной кладке стен зданий. Печи соединяют с каналами горизонтальными металлическими патрубками длиной не более 400 мм. Насадные трубы возводят непосредственно над печами. Коренные трубы сооружают относительно редко на самостоятельных фундаментах.

При массовом строительстве обычно используют типовые печи, заранее разработанные для сжигания определенного вида топлива, причем печи могут быть рассчитаны на периодическую топку, на непрерывное или затяжное горение топлива. Конструкции таких печей имеют теплотехнические характеристики, полученные на основе лабораторных испытаний.

Естественная тяга возникает вследствие различия в плотности относительно холодного наружного воздуха и горячих дымовых газов по высоте печи и дымовой трубы. Чем больше разность температуры газов и воздуха, а, следовательно, и их плотности и удельного веса, тем больше естественная тяга как разность аэростатического давления.

Дальнейшие расчеты заключаются в проверке соответствия располагаемой разности давления суммарным потерям давления при входе воздуха под колосниковую решетку, в слое топлива, при движении дымовых газов в газоходах печи и по дымовой трубе вплоть до их выхода в атмосферу. Расчет потерь давления в воздушно-газовом тракте выполняют так же, как они рассчитываются в газоходах котельных установок.

Соответствие суммарных потерь давления в печи и дымовой трубе располагаемой разности давления в большинстве случаев обеспечивается при соблюдении правил конструирования дымовых труб, а также скоростей движения дымовых газов.

Современные теплоемкие отопительные печи

В процессе многовекового применения в нашей стране печного отопления печи технически совершенствовались, происходил отбор перспективных конструкций печей. В настоящее время после проверки теплотехнических свойств, эффективности использования топлива, прогреваемости нижней части наиболее часто применяемых типов печей были выбраны печи, предназначенные для массового и индивидуального строительства. Создан «Перечень рекомендуемых отопительных печей для жилых и общественных зданий тепловой мощностью 1400-7000 Вт. В перечень включены 37 конструкций печей умеренного и повышенного прогрева как одноярусных, так и двухъярусных (для двухэтажных зданий) с указанием коэффициента неравномерности теплопередачи. В печах предусмотрено применение унифицированной печной гарнитуры (дверок, заслонок, колосниковых решеток).

Типовые конструкции теплоемких отопительных печей обозначены ПТО (печи типовые одноярусные), ПТД (двухъярусные), ПТК (каркасные), ПТИ (изразцовые) с добавлением значений тепловой мощности печей в Вт при двух топках в сутки (например, ПТО-3300). Печи ПТО и ПТД — умеренного прогрева, печи ПТК и ПТИ — повышенного прогрева.

Печи ПТО, ПТД, ПТК устраивают в основном прямоугольными из полнотелого глиняного кирпича (плотностью не более 1600 кг/м 3 ), для кладки топливника применяют также огнеупорные материалы. Печи ПТИ выполняют из полнотелых керамических элементов заводского изготовления размером 0,22×0,2 м. Рассмотрим конструкции толстостенных одноярусных кирпичных печей типа ПТО.

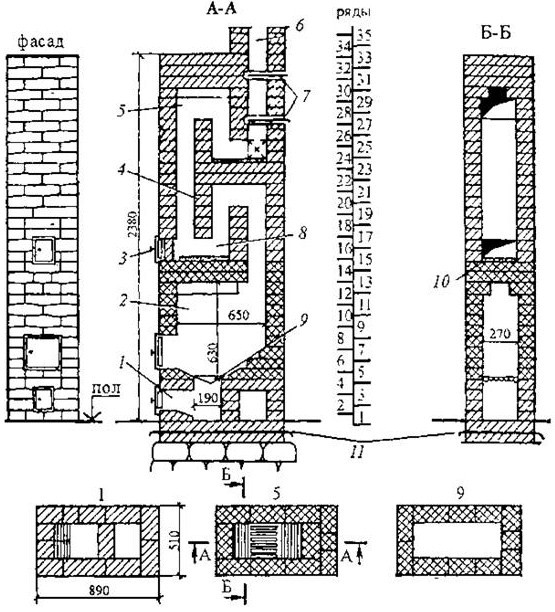

На рисунок 5 представлена двухоборотная отопительная печь умеренного прогрева марки ПТО-2500 (коэффициент неравномерности теплопередачи — М=0,3, ηп=0,65 при сжигании дров), компактная, простая по конструкции, с хорошим прогревом средней части. Топливник предназначен для сжигания дров, но в нем можно сжигать также торф, каменный уголь, антрацит. Двухъярусная система дымооборотов обеспечивает повышение КПД, увеличение объема массива и теплоемкости печи.

Рисунок 5. Толстостенная отопительная печь умеренного прогрева с двумя последовательными дымооборотами; 1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — чистка; 4 — рассечка; 5 — верхний перевал; 6 — дымовая труба; 7 — задвижки; 8 — нижняя подвертка; 9 — колосниковая решетка; 10 — слой глинопесчаного раствора; 11 — гидроизоляция.

Движение дымовых газов в печи происходит по следующей схеме. Продукты сгорания поднимаются из топливника по короткому вертикальному надтопочному каналу, затем в средней части опускаются от нижнего перевала к нижней подвертке, вновь поднимаются к верхнему перевалу и после верхней подвертки поступают в последний газоход, переходящий в насадную дымовую трубу.

Для отключения печи от дымовой трубы в последнем газоходе устанавливают две последовательно расположенные задвижки (при сжигании угля и торфа их заменяют одной задвижкой с отверстием в ней диаметром 15 мм). Для удаления сажи из подверток имеются две прочистные дверцы (чистки). Особенностью печи является скопление газов в области верхнего перевала, разобщающих печь с наружным воздухом при неплотно закрытых задвижках.

Печь сооружают из глиняного кирпича, топливник печи с 5 по 15 ряд — из тугоплавкого кирпича. На рисунке 3 показана выкладка в плане кирпича на 1, 5 и 9 рядах. Недостатком печи является слабый прогрев ее нижней части, что отрицательно влияет на температурные условия в обогреваемом помещении.

На рисунке 6 изображена толстостенная отопительная печь умеренного прогрева марки ПТО-3300 (масса 1500 кг, М=0,3, ηп=0,7 при сжигании дров), отличающаяся улучшенным нижним прогревом.

Дымовые газы из топливника этой печи через отверстие в боковой стенке, показанное на разрезах В-В и Г-Г, опускаются через перевал по узкому каналу в подтопочную часть. Из газохода, находящегося под топливником, газы попадают в вертикальный канал и поднимаются в верхнюю часть печи (разрезы А-А и Д-Д) до перекрыши. В насадную дымовую трубу газы уходят через верхнюю подвертку на 16-18 рядах кирпича. Топливник печи выкладывают из огнеупорного кирпича.

Печь, рассчитанную на обогрев нижней зоны помещения, применяют в первую очередь для отопления жилых зданий, лечебных и детских учреждений. Недостатком печи является зауженный топливник, что вызывает эксплуатационные неудобства, особенно при использовании угля и торфа.

Толстостенные двухъярусные кирпичные печи принципиально не отличаются от одноярусных печей. Они могут иметь один (общий) топливник или отдельные топливники на каждом этаже зданий. Сооружение толстостенных печей умеренного прогрева требует значительных затрат труда. Поэтому в тех случаях, когда допустимо применение печей повышенного прогрева, многодельным толстостенным печам предпочитают облегченные быстромонтируемые печи, собираемые в каркасе и из керамических элементов и бетонных блоков.

Рассмотрим конструкцию тонкостенных каркасных отопительных печей типа ПТК. Сварной или сборный металлический каркас является пространственной конструкцией из угловой и полосовой стали, к которой прикрепляют загрузочную и другие дверцы. Печь полосовой связкой каркаса разделяют по высоте на нижний и верхний пояса. Каркас фундамента не имеет, его устанавливают на ножках непосредственно на пол помещения. Зольниковую (поддувальную) коробку и дымовыпускной патрубок с задвижкой изготовляют заранее из металла. Если каркасную печь предусмотрено облицевать, например, металлическими листами, то эти листы вкладывают в каркас по мере сборки сначала нижнего, а затем верхнего пояса печи.

При наличии каркаса и облицовки надтопочную часть печей (для маломощных печей — и топочную) устраивают тонкостенной — из кирпича, устанавливаемого на ребро, т.е. со стенками толщиной 65 мм. В результате каркасные печи получаются значительно менее массивными, чем толстостенные печи. Однако при этом заметно возрастает неравномерность их теплопередачи. Следовательно, при пользовании каркасными печами увеличивается колебание температуры воздуха в обогреваемых помещениях. С другой стороны, единица активного объема каркасных печей характеризуется увеличенной теплоотдачей, что позволяет уменьшать габариты таких печей по сравнению с размерами толстостенных.

Рисунок 6. Толстостенная отопительная печь умеренного прогрева с нижним прогревом: 1 — топливник; 2 — последний газоход; 3 — насадная дымовая труба; 4 — подтопочный газоход; 5 — чистка; 6 — задвижка; 7,8 — подвертки; 9 – поддувало.

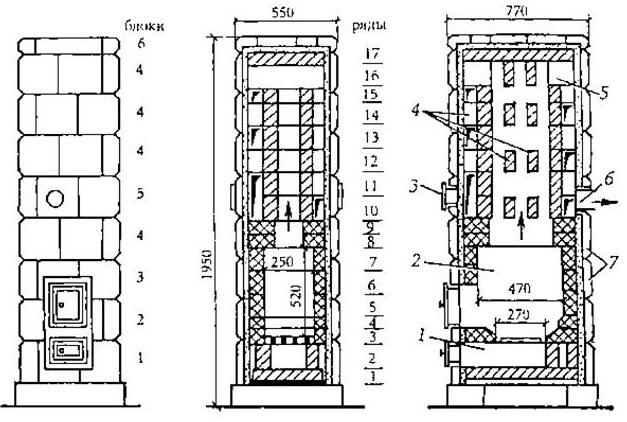

На рисунке 7 дана тонкостенная каркасная отопительная печь повышенного прогрева марки ПТК-3000 (масса 780 кг, М=0,44, ηп=0,7 при сжигании дров). Показана однооборотная печь с параллельными опускными каналами и удалением газов через внутристенный дымовой канал или коренную дымовую трубу. Каркас ее выполняют из угловой стали 30х4 мм, кладку облицовывают асбестоцементными листами толщиной 5 мм. В нижнем поясе печи располагают топливник, складываемый из огнеупорного кирпича для сжигания кускового твердого топлива, со стенками толщиной 125 мм.

Рисунок 7. Тонкостенная каркасная отопительная печь повышенного прогрева: 1 — чистка; 2 — дымовыпускной патрубок; 3 — каркас; 4 — стальной лист толщиной 1 мм.

Дымовые газы из топливника через проем в своде поднимаются по центральному каналу в верхнем поясе печи до перекрыши толщиной 140 мм. После перевала поток газов разделяется и по четырем периметральным каналам опускается вдоль стенок толщиной 65 мм. Над топливником газы собираются в горизонтальном канале, снабженном тремя чистками, и направляются к дымовыпускному патрубку.

Каркасная печь — компактная и сравнительно легкая. Ее масса в 2 раза меньше массы толстостенной печи ПТО такой же мощности. Недостатком печи является неравномерность теплопередачи — коэффициент неравномерности теплопередачи М при двух топках в сутки составляет 0,44 (вместо М=0,3 для печи ПТО-3300).

Тонкостенные сборно-блочные отопительные печи типа ПТИ лишены этого недостатка. Печи из изразцовых блоков для увеличения теплоемкости снабжают насадками и рассечками в газоходах. На рисунок 8 показана тонкостенная отопительная печь ПТИ-3500 (М=0,32) повышенного прогрева, собираемая из изразцовых блоков. Печь однооборотная с удалением охлажденных газов через внутристенный дымовой канал.

Рисунок 8. Тонкостенная сборно-блочная отопительная печь повышенного прогрева: 1 -зольник; 2 — топливник; 3 — чистка; 4 — рассечки; 5 — перевал; б — дымовыпускной патрубок; 7 — изразцовые блоки.

Печь устанавливают на подставках, на которые помещают стальной лист по двум прокладкам из угловой стали. Над зольником, находящимся в пределах первого ряда блоков, выкладывают топливник из огнеупорного кирпича на ребро внутри второго, третьего и четвертого рядов блоков. Внутри последующих четырех рядов блоков устраивают подъемный и опускные каналы с рассечками из обыкновенного кирпича. Стенки печи образуют изразцовые блоки толщиной 90 мм, укладываемые, как и кирпичи, на глиняном растворе. Блоки перекрыши защищают одним рядом кирпича. Дымовыпускной патрубок устанавливают по месту в любой боковой стенке печи.

Дымовые газы из топливника печи, как и в каркасной печи, поступают по центральному каналу до перекрыши, после перевала опускаются у наружных стенок и поверх топливника направляются к дымовыпускному патрубку.

В индивидуальном дачном строительстве целесообразно применять малогабаритные тонкостенные отопительные печи повышенного прогрева, рассчитанные на периодическое использование, отличающиеся сравнительно высоким КПД и равномерной теплоотдачей. К печам такого типа относится отопительная печь марки П-1600, имеющая размер в плане 0,5х0,57 м. Печь проста по конструкции, так как устраивается бесканальной (колпаковой) с внутренней насадкой. При ее малой высоте (всего 1,6 м) смягчается недостаток кол паковых печей — перегрев верхней части помещений.

Печь П-1600 (масса 820 кг) можно устанавливать без фундамента на пол по усиленным балкам. Однако печь не рассчитана на нагрузку от насадной дымовой трубы, и для удаления из нее газов необходимо сооружение коренной дымовой трубы.

Для кладки указанных печей используют следующие основные материалы и изделия: кирпич и глину обыкновенные, тугоплавкие и огнеупорные, изразцовые и бетонные жаростойкие блоки, песок, шамотный порошок, печную гарнитуру, печную проволоку толщиной 1,5 мм.

Кирпичные печи выкладывают из отборного (правильной формы, полномерного), хорошо обожженного, полнотелого глиняного кирпича. Силикатный кирпич не применяют, так как он разрушается при высокой температуре. Обыкновенный красный кирпич перед укладкой на место выдерживают в воде в течение 2…3 мин, а огнеупорный увлажняют. Кирпичи и блоки кладут на глинястом растворе, представляющем собой жидкую смесь глины и песка в соотношении 1:1 или 1:2. При кладке огнеупорного кирпича вместо песка используют шамотный порошок.

Тугоплавкий кирпич (типа гжельского) применяют при возведении стенок или футеровки топливников для сжигания дров, огнеупорный кирпич (шамотный) — для сжигания угля и антрацита. Укладываемые кирпичи футеровки с основной кладкой печи не перевязывают.

Все кирпичи или блоки укладывают обязательно с перевязкой швов (как правило, в пределах полукирпича или полублока). Толщина швов при кладке обыкновенного кирпича должна быть не более 5 мм, огнеупорного — не более 3 мм.

Все горизонтальные и вертикальные швы подлежат тщательному заполнению раствором.

Одновременно с возведением печи устанавливают чугунные печные приборы: загрузочную, поддувальную, прочистные дверцы, колосниковую решетку, задвижки, скрепляя их в необходимых случаях с кладкой отожженной проволокой.

Внутреннюю поверхность топливника и газоходов делают гладкой, без штукатурки, с затертыми швами. Наружная поверхность толстостенных печей может быть выполнена с декоративной расшивкой швов. Чаще поверхность оштукатуривают глинистым раствором с добавлением волокнистых материалов (асбеста, стекловолокна). Тонкостенные печи заключают в металлический футляр или отделывают асбестоцементными листами. В старину печи покрывали декоративными изразцами.

Не теплоемкие отопительные печи

Теплоемкие печи с развитым теплоаккумулирующим массивом громоздки, занимают рабочую площадь в помещениях. Простейшие не теплоемкие печи (так называемые «времянки») имеют малые габариты, бесфундаментные, их можно устанавливать в помещениях только на отопительный сезон. К таким печам относятся металлические печи, изготовляемые из листовой стали или отливаемые из чугуна. Металлические стенки могут защищаться футеровкой. Печи обычно состоят из одного топливника без внутренних газоходов.

Печи такого типа быстро нагревают помещения, но поддерживают необходимую температуру воздуха только в период топки. Температура отходящих газов чрезмерно высока, поэтому КПД печей понижен (0,4…0,5). Кроме того, эти печи неудовлетворительны в гигиеническом, эстетическом и пожарном отношениях. Применяют их ограниченно для отопления временных сооружений и помещений при периодическом пребывании людей.

Рисунок 9. Каркасная отопительная печь длительного горения: 1 — зольник; 2 — поддувальная дверца; 3 — шуровочная дверца; 4 — топливник с колосниковой решеткой; 5 -промежуточная камера; 6 — топочная дверца; 7 — шахта; 5 — коллектор; 9 — средний канал; 10 — боковые каналы.

Более совершенны и распространены не теплоемкие печи длительного горения, в которые топливо загружается периодически, но при этом обеспечивается их продолжительная работа в течение 6…8 ч. Печи имеют незначительный массив и шахтный топливник увеличенного объема. На рисунке 9 изображена стационарная каркасная отопительная печь длительного горения тепловой мощностью 2800 Вт (масса 350 кг, площадь нагревательной поверхности 2,4 м 2 , КПД печи 0,85…0,88). Топливник печи выполняют в виде узкой внутренней шахты из огнеупорного кирпича на ребро, кладку топливника стягивают двумя болтами. Подом шахты служит подвижная колосниковая решетка. В верхней части шахты устраивают отверстие для удаления водяного пара (водяное отопление) и частично газов, выделяющихся при подсушке и горении топлива. Поддувальную дверцу снабжают приспособлением для регулирования подачи воздуха и, таким образом, интенсивности горения топлива (0,26… 1,0 кг/ч).

Горение происходит на поверхности естественного откоса топлива. В процессе горения топливо постепенно сползает вниз, и слой горящего топлива сохраняет постоянную толщину, т.е. в печи поддерживается постоянный режим горения. При расчете не теплоемких печей определяют площадь наружной нагревательной поверхности при известной тепловой мощности, задаваясь величиной удельного теплового потока по опытным данным (например, 3500 Вт/м 2 для гладкой металлической поверхности печи при сжигании угля). При этом учитывают также теплоотдачу стальных печных труб, если они имеются.

К не теплоемким печам относят также камины, представляющие собой нишу для открытого сжигания топлива. Нишу оформляют в виде прямоугольного или полукруглого портала. Очаг для сжигания топлива лишь частично ограждают стенками. В помещение поступает излучение от сгорающего топлива и нагретых стенок.

Камины

Камин является декоративным элементом интерьера, благоприятно воздействует на людей, ускоренно обогревает помещение, способствует увеличению в нем воздухообмена. Однако как отопительное устройство камин несовершенен — его КПД не превышает 0,15…0,2.

По конструкции чаще встречаются камины с односторонним излучением от наклонной задней и развернутых боковых стенок (рисунок 8), хотя возможно устройство менее эффективных по теплотехническим показателям каминов с двух- и трехсторонним излучением.

Рисунок 10. Камин с односторонним излучением: 1 — зольник; 2 -под с колосниковой решеткой посередине; 3 — топливник; 4 — наклонная задняя стенка; 5 — дымовой карниз; 6 — дымовая камера; 7 — задвижка; 8 — дымовая горловина; 9 — отвод; 10 — дымовая труба; 11 — подтопочный лист.

На рисунке даны общий вид и разрезы по камину, находящемуся на промежуточном этаже здания. Под камина снабжают колосниковой решеткой. Заднюю стенку выполняют наклонной (см. разрез на рисунок 10) для усиления излучения в нижнюю зону помещения. Над задней стенкой устраивают выступ — дымовой карниз для сбора конденсата, выпадающего из газов при растопке камина. Выше карниза помещают дымовую камеру для сбора продуктов сгорания топлива перед горловиной. Боковые и заднюю стенки, а также под камина футеруют огнеупорным кирпичом.

Набольшее распространение в индивидуальном строительстве получили встроенные в стену закрытые камины (рисунок 11). Закрытые камины устраивают в массиве стены, заглубляя в нее топливник и дымоходы. Устанавливать такие камины можно только в строящемся доме одновременно с кирпичной кладкой стен. Такие камины практически не занимают полезной площади помещения, что особенно ценно в дачных домиках, площадь которых невелика. Возможны и другие варианты размещения камина в жилище (рисунок 12).

Рисунок 11. Варианты размещения каминов: А — встроенный в стену; Б — камин у стены; В – угловой камин; Г — камин, встроенный в перегородку; Д — строенный камин, выполняющий роль перегородки; Е — отдельно стоящий камин.

Рисунок 12. Варианты размещения каминов: 1 — пристенное; 2 — угловое; 3 — встроенное в наружную стену; 4 — неправильное (из-за возможных квозняков);

Список использованных источников:

1. Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. I. Отопление, Изд 3-е перераб. и доп. Авт.: П. H. Каменев, A. H Сканави, В. H. Богословский и др. M., Стройиздат, 1975. — 483 с.

2. Инженерное оборудование дома и участка. Авт.: В.С. Самойлов; ООО «Аделант», 2004.- 320 с.