- Дефекты и повреждения трубопроводов: виды и методы обнаружения

- Оценка технического состояния металлической пустотелой продукции большого удлинения

- Методы обнаружения дефектов сварных соединений магистральных трубопроводов, тепловых сетей

- Предупреждение нарушений целостности трубопроводов

- Дефекты полиэтиленовых труб

- Устройства для поиска повреждений трубопроводов

- Обследование технического состояния и реконструкция тепловой изоляции эксплуатируемых магистральных теплопроводов

- Литература

Дефекты и повреждения трубопроводов: виды и методы обнаружения

Для сооружения магистралей различного назначения используют стальные и полиэтиленовые трубы. В результате длительной эксплуатации под влиянием внешнего воздействия, физико-химических процессов происходит нарушение целостности коллектора. Для снижения риска разрушения материала разработана классификация основных дефектов трубопроводов.

Оценка технического состояния металлической пустотелой продукции большого удлинения

При выполнении контрольной проверки исправности труб иногда обнаруживают изъяны на внешней или внутренней поверхности. Они свидетельствуют о слабых местах изделия, причиной которых может быть производственный брак, недостатки в эксплуатации или форс-мажорные обстоятельства природного происхождения.

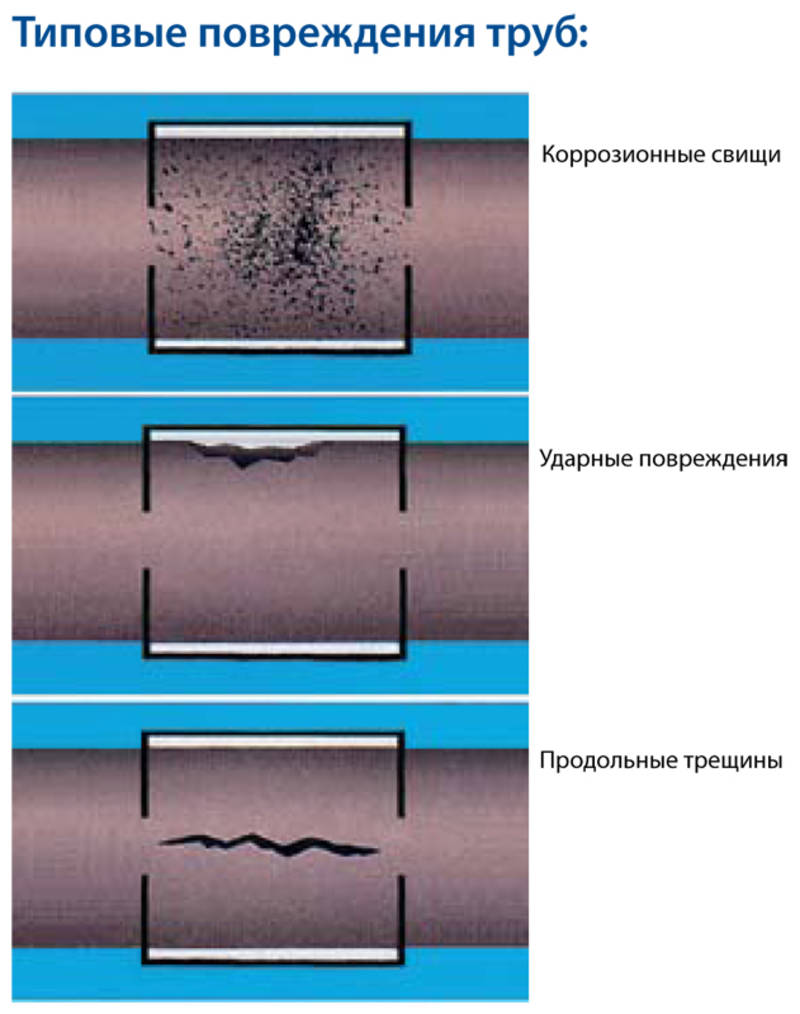

Специалисты отмечают следующие виды дефектов стального трубопровода:

- осевое отклонение трассы от проектного плана;

- повреждение, которое изменяет поперечный профиль;

- механическое нарушение тела трубы и сварных соединений.

Осевые деформации в виде всплывших труб, выпучин, просадок и провисов могут вначале не вызывать разрушения. Но отсутствие своевременных мер в дальнейшем приведет к серьезным авариям, особенно при наличии дефектов в сварных трубах большого диаметра.

Изменение круглой формы поперечного сечения образует овал, гофру или большие вмятины. Контур овала труба приобретает свой вид в результате радиального механического давления извне. Источником статического или динамического воздействия может быть тело большой плотности и массы без острых выступов. Плавность соприкосновения не приводит к полному разрушению коллектора. Но опасность состоит в появлении напряжения конструкции на большой протяженности. Вмятина или гофра образуются в процессе производства, сгибания или неаккуратной укладки на земляное ложе.

Еще один комплекс нарушений целостности – это свищи, трещины сварных соединений или коррозионные дефекты бесшовных труб. Причинами их появления являются не выдерживание технологии транспортировки, монтажа, эксплуатации. Разрушение имеет вид сквозных и несквозных отверстий, расслоения металла, отсутствия сплошности материала в направлении проката. Возможно появление других изменений: металлическое отслоение, окисленный разрыв, ликвация – содержание в кристаллической решетке инородных примесей неметаллического характера.

Ликвации, канавки, отслоения и разрывы являются следствием металлургического брака. В результате возможно развитие:

- дефектов стенки трубы с сверхнормативным уменьшением её толщины на большой площади поверхности;

- единичных и локальных повреждений;

- линейных изменений структуры.

Реакция по утончению стенки наблюдается в основном при наличии в грунте блуждающих токов. Их воздействию подвержены тонкостенные трубы, неизолированные футляры. Критическим значением при осмотре состояния трассы, пораженной коррозией, считается не столько площадь изъяна, сколько толщина металлической стенки.

Методы обнаружения дефектов сварных соединений магистральных трубопроводов, тепловых сетей

Контроль качества сварочных работ выполняется согласно требованиям СНиП и ГОСТ. В первую очередь проверяется наличие допуска у сварщика. Затем исследуется качество материалов: электродов, сварочной проволоки, флюсов. При внешнем осмотре проверяется легкая выпуклость стыка, плавность перехода к телу трубы.

Возможные дефекты при гибке, прокате трубопроводов, на различной стадии их эксплуатации обнаруживаются следующими видами физического контроля:

- просвечиванием сварных соединений;

- магнитографическим и ультразвуковым методом;

- вскрытием шва;

- пневматическим и гидравлическим испытанием;

- керосиновой пробой;

- механическим испытанием.

Сварные стыки бракуются при наличии трещин, непровара по сечению стыка, газовых пустот, шлаковых включений.

Важно! При обнаружении брака в газопроводах с давлением до 0,6 МПа тестируется удвоенное количество швов. Повторное обнаружение некачественной сварки требует 100%-й проверки.

Вероятность выявления дефектов труб при неразрушающем контроле, когда внутренняя структура материала не подвергается изменению, абсолютная. Чаще всего при проверке металлов используется внешний осмотр, гамма-, рентгенографический, ультразвуковой и магнитографические способы. Например, акустический метод выгодно отличается от других тем, что диагностическая аппаратура достаточная простая. С его помощью можно обнаружить дефекты стальных и полиэтиленовых труб, в отличие от вихревых, магнитных или электрических приборов.

Предупреждение нарушений целостности трубопроводов

Дефекты с изоляцией трубопроводов связаны с нарушением пассивной или отсутствием активной защиты (катодной, протекторной, электродренажной). Пассивный метод изолирует трассу от контакта с окружающим грунтом и ограничивает проникновение блуждающих токов. На поверхность изделия круглого сечения наносятся битумные покрытия с наложением армирующих средств из стекловолокна, полимерных пленок.

Одновременно противокоррозионное покрытие выполняет функцию по защите изоляции трубопроводов от механических повреждений. Оно должно быть сплошным, химически стойким, с увеличенной механической прочностью и прилипаемостью, эластичным, с водоотталкивающими свойствами.

Эффективным средством, противостоящим коррозионному повреждению трубопроводов, является активная защита. В основе электродренажа лежит организованный отвод блуждающих токов от трассы к источнику. Катодный способ предусматривает поляризацию с применением внешней электросети и закопанных вокруг трубы малорастворимых электродов. Они представляют собой графитовые или чугунные стержни, выполняющие роль анодов. Протекторная защита предусматривает катодную поляризацию защищаемой трубы путем подключения к ней анодных заземлителей. Последние обладают большим электрохимическим потенциалом в грунте, чем сам трубопровод.

Дефекты полиэтиленовых труб

Полиэтилен представляет собой высокомолекулярный продукт полимеризации этилена. Изготавливают трубы методом непрерывного выдавливания материала на специализированном оборудовании. При всех плюсах материала — небольшой массе, устойчивости к коррозии, он хрупкий и непрочный. Чаще всего разрушение трассы происходит при вскрытии грунта экскаватором. При этом возможно:

- локальное нарушение целостности;

- появление вмятины;

- частичный или полный разрыв трубопровода;

- утечка транспортируемого сырья.

Случается производственный брак или дефекты при пайке полипропиленовых труб.

В результате местного нарушения в виде прокола для его устранения применяются электросварные заглушки, усиливающие накладки. Место утечки обрабатывается и на него накладывается пластырь с последующей приваркой специальным аппаратом. Вмятины на поверхности образуются в основном при монтаже газопровода. Их устраняют полной запрессовкой трубы. Если деформации поверхности полиэтиленового изделия составляют величину более 1/10 от полной толщины стенки, то устанавливают новый фрагмент.

При разрыве изделия ремонт дефектов трубопроводов заключается в полной замене разрушенного куска, который фиксируется на двух муфтах с помощью электросварочного устройства. При работах на подводных трассах крепление осуществляется механическим способом. Чаще всего утечки – это следствие не механического повреждения, а нарушения технологии сварки, наличия остатков воды в трубе или ошибки из-за неопытности.

Поэтому требованием по качественному исправлению полиэтилена является чистая и сухая внутренняя полость трубы. В противном случае при нагревании и обжатии муфты образуется пар под избыточным давлением. Он меняет параметры сплавления синтетического материала. Возникают сквозные каналы, которые делают стык полностью непригодным к эксплуатации. Чем больше полость изделия, тем серьезнее негативные последствия.

Устройства для поиска повреждений трубопроводов

Протяженные коррозионные нарушения теплотрасс возникают по причине постепенного заполнения тепловых камер и каналов водой. Выявление повреждения трубопровода на тепловых сетях выполняется с помощью акустических и корреляционных течеискателей. Сущность поиска заключается в определении места утечки воды фиксацией звуковых сигналов датчиком вибрации, который отслеживает выброс воды вдоль контролируемого участка. Координаты нарушения устанавливаются по максимальному значению звукового сигнала в заданном диапазоне частот. Корреляционный метод предусматривает применение двух вибродатчиков, расположенных на удалении в несколько сотен метров друг от друга. Точки установки прибора определяются штатным расписанием.

Детектор повреждений трубопровода переносной марка ДПП А предназначен для нахождения точек нарушения изоляции старых и строящихся газовых сетей без раскопки котлована под любым видом дорожного покрытия. Используется для установки места нахождения труб, силовых электрических кабелей. Максимальный радиус действия при поиске действующего трубопровода – 500 м, вновь строящегося – 2 км.

Прибор позволяет проводить только периодический контроль. Он регистрирует характер изменения напряжения вдоль трассы при прохождении тока по цепи: гетеродин — труба — земля – гетеродин. Направление трассы и глубина её нахождения устанавливаются на основе метода индукции.

Прибор запитывается от батареи напряжением 9 В. Подключается к аппаратуре ОДК в контрольных пунктах, предусмотренных проектом. Длина проверяемого участка — 6 км, класс э/защиты – ІІ, сила тока – 1,5 мА. Аппарат можно эксплуатировать при температуре наружного воздуха в диапазоне – от -45 до +45°С и влажности – 45-75%.

Надежность работы систем газо-, водо-, теплоснабжения зависит от своевременного выявления причин повреждения трубопроводов и ликвидации их последствий. Закладывается она на этапе проектирования, монтажа и в процессе эксплуатации. Для этого сооружаются параллельные нитки распределительных систем, создаются закольцованные участки сети.

Обследование технического состояния и реконструкция тепловой изоляции эксплуатируемых магистральных теплопроводов

Б. М. Шойхет, канд. техн. наук, заведующий отделом,

Л. В. Ставрицкая, главный специалист, АО «Теплопроект»

В современных условиях необходимым фактором экономически эффективного функционирования промышленных предприятий является рациональное использование тепловой энергии. Определяющая роль в снижении тепловых потерь промышленного оборудования и теплоизолированных трубопроводов принадлежит тепловой изоляции.

Опыт обследования промышленной теплоизоляции в натурных условиях, накопленный институтом Теплопроект, указывает на высокие сверхнормативные потери тепла в промышленности, обусловленные как неудовлетворительным техническим состоянием теплоизоляционных конструкций оборудования и трубопроводов, так и возросшими в последние годы требованиями к теплотехнической эффективности теплоизоляции.

Нормы плотности теплового потока с поверхности изолированных трубопроводов и оборудования на сегодняшний день определяются СНиПом 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» с Изменением № 1 в части требований к теплозащите.

Реальная экономия топливно-энергетических ресурсов в промышленности и ЖКХ может быть достигнута за счет своевременного ремонта и реконструкции тепловой изоляции промышленных трубопроводов и оборудования.

В практике большинства промышленных предприятий ремонт тепловой изоляции действующего оборудования и трубопроводов чаще всего осуществляется в соответствии со старыми проектами, в которые заложены устаревшие нормативные требования по тепловой изоляции.

Анализ опыта эксплуатации теплоизолированных трубопроводов и оборудования показывает, что ремонт и реконструкция тепловой изоляции должны осуществляться на основе результатов систематического контроля технического состояния теплоизоляционных конструкций, современных нормативных требований и конструктивных решений с использованием новых теплоизоляционных материалов.

В настоящей статье на примере одного из нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана приводятся методика и результаты обследования технического состояния теплоизоляционных конструкций, эксплуатируемых с 1965 года, магистральных теплопроводов, оценка соответствия фактических теплопотерь требованиям нормативных документов, рекомендации по их снижению и оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. Объектом обследования являлись теплоизоляционные конструкции магистральных паропроводов надземной прокладки диаметром 630 мм (труба № 4) и 820 мм (трубы № 1 и 2) для подачи перегретого пара под давлением соответственно 16 ати (П16) и 13 ати (П13) от ТЭЦ на промышленное предприятие. По данным диспетчерской службы ТЭЦ, в период обследования начальная температура подаваемого с ТЭЦ пара составляла: П16 – (268–276)°C, П13 – (248–256)°C. Расход пара в трубах № 1, 2 и 4 имел значения в пределах соответственно 60–80 т/ч, 108–114 т/ч, 40–42 т/ч. Паропроводы проходят по верхнему ряду многотрубной эстакады в пять ниток (трубы № 3 и 5 в период обследования были отключены). Требования к теплоизоляции обследуемых паропроводов в период строительства (1964–1965 годы) определялись Нормами проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей 1959 года. Согласно указанному документу проектные теплопотери при расчетной температуре окружающего воздуха -5°C для паропроводов диаметром 630 мм (Т=300°C) и 820 мм (Т=250°C) должны были составлять соответственно 385 ккал/м•ч (141 ккал/м 2 •ч) и 398 ккал/м•ч (122 ккал/м 2 •ч).

Теплоизоляция трубопроводов выполнена матами минераловатными прошивными плотностью 125–150 кг/м 3 на металлической сетке с защитным покрытием из оцинкованной стали или металлопласта.

Плотность утеплителя в конструкции с учетом монтажного уплотнения составляет 150–180 кг/м 3 . Расчетная толщина теплоизоляционного слоя при указанных исходных данных для паропроводов диаметром 630 мм и 820 мм составляет 150 мм.

Методика обследования технического состояния теплоизоляционных конструкций надземных трубопроводов предусматривает проведение следующего комплекса мероприятий:

— геометрические обмеры и визуальное обследование конструкций, обследование защитно-покровного слоя и деталей крепления, выявление повреждений защитного покрытия;

— термографирование (инфракрасный контроль) наружной поверхности теплоизоляционных конструкций, выявление участков нарушенной теплоизоляции;

— контактные тепловые измерения в характерных точках конструкции с учетом результатов термографирования поверхности теплоизоляции. Определение термического сопротивления в характерных точках конструкции;

— расчет фактических теплопотерь магистральных теплопроводов на основе полученных теплометрических и технологических данных, сопоставление их с нормативными показателями;

— технико-экономический анализ результатов обследования, рекомендации по дальнейшей эксплуатации теплоизоляционных конструкций.

Анализ полученных данных показал, что суммарная протяженность неизолированных участков трубопроводов и участков с нарушенной теплоизоляцией на обследованном контрольном участке паропроводов № 1, 2 и 4 составляет более 10% их общей протяженности.

Теплопотери неизолированных участков обследуемых теплопроводов при расчетной температуре окружающего воздуха +5°C составляют 12–14 кВт/м, что более чем в 30 раз превышает нормативное значение для теплоизолированного трубопровода.

При проведении геометрических обмеров выявлено значительное «провисание» теплоизоляционных конструкций на горизонтальных участках трубопроводов и, как следствие, уплотнение и уменьшение толщины теплоизоляционного слоя в верхней части конструкции и образование воздушной прослойки между трубой и теплоизоляционным слоем в ее нижней части, что существенно снижает теплозащитные свойства конструкции.

Измерения, проведенные на нескольких участках по длине паропроводов, позволили установить, что толщина теплоизоляционного слоя в обследуемых конструкциях изменяется по периметру и имеет значения в пределах от 30–50 мм (в верхней точке) до 200–250 мм (в нижней точке).

Инфракрасный контроль теплоизоляционных конструкций, проходящих по эстакаде паропроводов, проведен при помощи тепловизора «АGЕМА – 470» (Швеция ) с использованием автогидроподъемника АГП – 22. Обследование проведено по всей протяженности контрольного участка трубопровода в дневные и вечерние часы при отсутствии прямой солнечной радиации и температуре окружающего воздуха +15–18°C.

Характерная термограмма наружной поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов в цветном изображении представлена на рисунке. Справа от термограммы приведена цветная шкала (°C), позволяющая идентифицировать значение температуры в каждой точке термограммы. В окне 2 приводится та же термограмма в черно-белом изображении, что позволяет более точно определить положение фрагмента на поверхности объекта. В окнах 3, 4, 5 приводятся результаты компьютерной обработки термометрической информации, представленной на прямоугольном участке термограммы (окно 1), выделенном белыми линиями с точками 1, 2, 3, 4, 5. В окне 3 предложен профиль температур вдоль линии 1–5 в окне 1. В окне 4 описаны значения температуры в точках 1–5, а также минимальные, максимальные, среднеарифметические и среднеквадратичные значения температур вдоль линии 1–5 (2101) и по выделенной площади фрагмента (АК01). В окне 5 показана гистограмма, отображающая долю (процент от общей площади выделенного прямоугольника) участков, имеющих значение температуры в диапазоне, указанном на левой шкале.

Защитное покрытие теплоизоляции выполнено из оцинкованной стали и металлопласта, имеющих различные коэффициенты излучения. Это учитывается при анализе термограмм, который позволяет выявить участки конструкций с повышенной температурой поверхности и, следовательно, с пониженным термическим сопротивлением. Так, приведенная на рисунке термограмма показывает, что повышенные температуры наблюдаются по верхней образующей горизонтальных паропроводов, что согласуется с результатами геометрических обмеров конструкций.

Наличие наблюдаемых аномальных зон объясняется деформацией конструкций под воздействием собственного веса и деструктивных эксплуатационных факторов, к которым следует отнести: ветровые нагрузки, вибрации трубопроводов, механические воздействия при температурных деформациях труб, случайные механические воздействия. В процессе эксплуатации под воздействием указанных факторов происходит уплотнение и снижение толщины теплоизоляционного слоя в верхней части конструкции и образование воздушной прослойки между теплоизоляционным слоем и трубопроводом в нижней ее части.

При этом вследствие уплотнения и уменьшения толщины теплоизоляционного слоя, а также увеличения конвективной составляющей переноса тепла в конструкции снижается ее приведенное термическое сопротивление и существенно возрастают теплопотери теплопровода.

Пример термографического обследования наружной поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов

Определение фактических теплотехнических характеристик теплоизоляционных конструкций предусматривает контактное измерение плотности теплового потока и температуры поверхности в характерных точках теплоизоляционной конструкции, определяемых с учетом результатов геометрических обмеров и тепловизионного обследования. По итогам проведенных измерений выполняется расчет фактического термического сопротивления теплоизоляционных конструкций и фактических теплопотерь паропроводов. Измерение плотности теплового потока производили при помощи дисковых термоэлектрических датчиков плотности теплового потока на основе батареи дифференциальных медь-константановых термопар с коэффициентом преобразования К=20-22 Вт/м 2 •мВ. Измерение температуры поверхности производили при помощи поверхностных термопар градуировки ХК и дистанционного термометра с лазерным целеуказателем «Кельвин». В качестве вторичного прибора использовался цифровой милливольтметр.

Измерения проводились на девяти контрольных участках теплоизоляции, не имеющих внешних нарушений. На каждом участке измерения проводили в верхней, средней и нижней точках по периметру конструкции.

Анализ полученных результатов показал, что измеренная плотность теплового потока в нижней и средней части теплоизоляционных конструкций паропроводов П13 и П16 не превышает нормативное значение в условиях обследования соответственно 123,5 Вт/м 2 и 132,2 Вт/м 2 при Твозд.= +20°C.

Измеренные значения плотности теплового потока в верхней части теплоизоляционных конструкций паропроводов в 1,34–2,2 раза превышает нормативное значение – 123,5 Вт/м 2 .

Результаты проведенного обследования показали, что неизолированные или имеющие разрушенную теплоизоляцию участки паропровода составляют до 10% его длины, в том числе неизолированные участки – до 5%.

Фактические теплопотери паропровода № 2 (П13) с учетом неизолированных участков и измеренных значений плотности теплового потока с поверхности паропровода с неразрушенной теплоизоляцией, приведенные к расчетным условиям (Tвозд.= +5°C) в расчете на 1 км паропровода составляют 1,104 Гкал/км•ч.

Изменение энтальпии пара на контрольном участке паропровода протяженностью 0,75 км, определенное по термодинамическим таблицам [2], по изменению его параметров составляет D i=25,6 кДж/кг. Балансовые теплопотери паропровода в окружающую среду при указанном выше расходе пара на контрольном участке составляют 3855498 кДж/км•ч (0,92 Гкал/км•ч).

Результаты расчета теплопотерь паропровода П13 по теплометрическим данным и по изменению термодинамических параметров пара на контрольном участке трубопровода имеют удовлетворительную для натурного обследования корреляцию. Величина фактических теплопотерь паропровода № 2 (П13) может быть принята как среднеарифметическое значение по результатам двух методов определения – 1,012 Гкал/км•ч.

Сверхнормативные теплопотери, отнесенные к нормам 1959 года, составляют – 0,614 Гкал/км•ч.

Ежегодный перерасход тепловой энергии при нормативном годовом числе часов работы 8 000 по сравнению с нормами 1959 года составляет 4 912 Гкал/км•год или в стоимостном выражении – 855 тыс. руб./год при стоимости тепловой энергии 174 руб./Гкал в период проведения обследования для предприятия, на котором расположены обследуемые паропроводы.

Нормативный тепловой поток для того же паропровода по действующим нормам СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» с Изменением № 1 составляет 0,249 Гкал/км•ч. При этом годовой перерасход энергии на действующем паропроводе составит 6 104 Гкал/год или в стоимостном выражении 1 062 тыс. руб./км•год.

Для приведения тепловой изоляции в соответствие с требованиями норм 1995 года необходима полная ее замена. Проведенная оценка необходимых капитальных затрат и сроков их окупаемости показала, что при средней стоимости 1 м 3 смонтированной теплоизоляции 2,5 тыс. руб./м 3 капитальные затраты на замену теплоизоляции составят 1 602 тыс. руб., а с учетом стоимости демонтажа существующей изоляции – 1 750 тыс. руб. Окупаемость капитальных затрат, определенная без учета роста стоимости тепловой энергии, окупаемость банковского кредита и других ценообразующих факторов, составит 4,9 года. С учетом длительного срока эксплуатации трубопроводов и возможной необходимости замены в ближайшие годы самих труб, такие затраты представляются необоснованными.

Для магистральных теплопроводов большого диаметра, находящихся в длительной эксплуатации, альтернативным техническим решением является реконструкция и выборочный ремонт существующей теплоизоляции.

По результатам проведенного обследования повышенные потери паропроводов обусловлены высокой плотностью теплового потока в верхней части конструкции и наличием неизолированных участков трубопроводов и участков с разрушенной теплоизоляцией. Для обеспечения нормативного уровня теплопотерь может быть применено техническое решение, предусматривающее увеличение толщины тепловой изоляции в верхней части конструкции до 150–180 мм без демонтажа существующей теплоизоляции. Дополнительная тепловая изоляция может быть установлена поверх существующей теплоизоляционной конструкции, включая покрытие. Дополнительный теплоизоляционный слой из матов минераловатных прошивных с односторонней обкладкой из сетки № 20-0,5 или плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125 толщиной 100 мм закрепляется в верхней части трубопровода на одну треть периметра существующей конструкции (по 500 мм в каждую сторону от верхней образующей конструкции). Рулонированные маты можно раскатывать в длину, а покрытие крепить самонарезающими винтами к существующему покрытию. В качестве дополнительного покрытия рекомендуется использовать оцинкованную сталь толщиной 0,35–0,5 мм по ГОСТ 14918-80. Ориентировочный объем дополнительной тепловой изоляции на 1 км длины паропровода для рассматриваемого объекта составляет 100 м 3 . При средней стоимости изоляции 2,5 тыс. руб./м 3 стоимость теплоизоляционных работ, включая установку лесов, составит 250 тыс. руб. Окупаемость капитальных вложений при этом менее 1 года.

В расчете на 10 км паропроводов диаметром 820 мм капитальные затраты на реконструкцию и ремонт составят 2,5 млн. руб., а ежегодная экономия за счет снижения теплопотерь – 9,6 млн. руб./год.

Таким образом, систематический контроль технического состояния и своевременный ремонт и реконструкция теплоизоляционных конструкций с использованием предлагаемого технического решения являются рентабельными энергосберегающими мероприятиями, позволяющими существенно сократить расходы по эксплуатации магистральных паропроводов при сравнительно невысоких затратах на реконструкцию тепловой изоляции.

Литература

1. Нормы проектирования тепловой изоляции паропроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. Госэнергоиздат, 1959.

2. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. М.: Стройиздат, 1989.

3. Вукалович М. П. и др. Теплофизические свойства воды и водяного пара. М.: Издательство стандартов, 1969.