Системы водяного отопления

Любая система водяного отопления с местными нагревательными приборами представляет собой замкнутую сеть трубопроводов с присоединенными нагревательными приборами, по которой циркулирует горячая вода от узла подготовки теплоносителя к нагревательным приборам и охлажденная в них — обратно к узлу подготовки теплоносителя.

Замкнутый контур по любому направлению циркуляции теплоносителя называют циркуляционным кольцом системы. Теплоноситель в системе циркулирует вследствие разности давлений, полностью расходуемой на преодоление гидравлического сопротивления отопительной сети.

Современные системы отопления являются, как правило, системами с принудительной циркуляцией — теплоноситель движется по сети благодаря разности давлений, создаваемой насосом, установленным на общем участке отопительной сети в котельной или на ТЭЦ, либо на вводе в здание в узле подготовки теплоносителя. По отношению к внутридомовым системам этот узел может рассматриваться одновременно как генератор теплоты и побудитель циркуляции.

Помимо разности давлений, создаваемой насосом, на каждом вертикальном участке трубопровода с присоединенными к нему нагревательными приборами — стояке системы возникает разность естественных давлений, т. е. давлений столбов горячей воды, поступающей от генератора теплоты и охлажденной в нагревательных приборах и трубопроводах. При отсутствии в системе насоса циркуляция в ней может происходить только за счет разности естественных давлений. Такие системы называют системами с естественной циркуляцией.

Разность давлений, создаваемая насосом, не зависит от температуры воды в системе, она одинакова для всех ее циркуляционных колец и сохраняется постоянной в процессе центрального регулирования.

Разность естественных давлений, возникающая в стояках, зависит от высоты установки нагревательных приборов над генератором теплоты либо узлом подготовки теплоносителя, и также от температуры воды, поступающей и удаляемой из приборов. Она может быть различна для разных приборов и стояков и изменяется при центральном регулировании системы, уменьшаясь с понижением температуры теплоносителя.

Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца однотрубной системы отопления с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя

Главное циркуляционное кольцо проходит через самый удаленный стояк Ст. 1.

Разделим главное циркуляционное кольцо на участки по ходу движения теплоносителя, начиная от теплового пункта, характеризующиеся постоянным расходом теплоносителя и неизменным диаметром.

Графа 1. Присвоим каждому участку главного циркуляционного кольца порядковый номер.

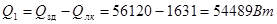

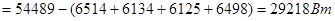

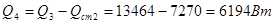

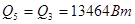

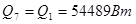

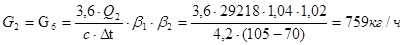

Графа 2. Определим тепловые нагрузки на участках

Графа 3. Зададимся предварительным диаметром участка по табл. 16.

Графа 4. Расход теплоносителя на участке определим по формуле

Графа 5. По аксонометрической схеме системы отопления определим длину участков.

| L1=14.25 м L2=7м | L3=9.25м L4=19.5м | L5=6м L6=8.5м | L7=2.25м |

Графа 6,7. Используя приложение 1, определим скорость теплоносителя v и удельное сопротивление на трение R.

| V1=V7=0.286м/с R1=R7=32 Па | V2=V6=0.203 м/с м/с R2=R6=20 Па | V3=V5=0.163м/с R3=R5=19 Па | V4=0.223м/с R4=70 Па |

Графа 8. Определим потери давления на трение на участке Rl, перемножив значение графы 5 на значение графы 7.

Графа 9. Определим значения коэффициентов местных сопротивлений на участке ξ по табл. 20. Местное сопротивление, находящееся на границе двух участков, относим к участку с меньшим расходом теплоносителя.

| 1 участок | Вентиль | Dy 40 | ξ = 8 |

| Отвод под углом 90° 3 шт. | Dy 40–3 шт | ξ = 0,5·3=1,5 | |

| Σξ1 = 9,5 | |||

| 2 участок | Тройник поворотный на ответвление | Dy 32 | Σξ2 = 1,5 |

| 3 участок | Вентиль | Dy 25 | ξ = 9 |

| Тройник проходной | Dy 25 | ξ = 1 | |

| Σξ3 =10 | |||

| 4 участок | Отвод под углом 45° | Dy 15 | ξ = 1,5 |

| Вентиль | Dy 15 | ξ = 16 | |

| Воздухосборник | Dy 15 | ξ = 1,5 | |

| Отвод под углом 90° 2 шт | Dy 15–2 шт | ξ = 1,5·2=3 | |

| Отвод под углом 90° 6 шт. | Dy 15–6 шт | ξ = 1,5·6=9 | |

| Тройник проходной 3 шт | Dy 15–3 шт | ξ = 1·3=3 | |

| Кран КРТ при проходе 3 шт. | Dy 15–3 шт | ξ = 3,5·3= 10,5 | |

| Отопительные приборы МС — 140 – 108 3 шт. | Dy 15–3 шт | ξ = 1,3·3 = 3,9 | |

| Тройник проходной | Dy 15 | ξ = 1 | |

| Σξ5 =49,4 | |||

| 5 участок | Вентиль | Dy 25 | ξ = 9 |

| Тройник на противотоке | Dy 25 | ξ = 3 | |

| Σξ5 = 12 | |||

| 6 участок | Тройник на противотоке | Dy 32 | Σξ5 = 3 |

| 7 участок | Вентиль | Dy 40 | Σξ9 = 8 |

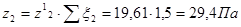

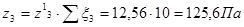

Графа 10. Определим потери давления на местные сопротивления по формуле

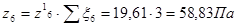

Динамическое давление z 1 принимаем по табл. 21.

Графа 11. Находим суммарные потери давления на каждом участке (R1 + z) и всего циркуляционного кольца Σ(Rl + z).

Результаты гидравлического расчета главного циркуляционного кольца однотрубной системы отопления с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя заносим в таблицу.

Ведомость гидравлического расчета теплопроводов системы водяного отопления

| Номер участка | Тепловая нагрузка на участке Qуч, Вт | Диаметр участка d, мм | Расход теплоносителя на участке Gуч, кг/ч | Длина участка l, м | Скорость теплоносителя v, м/с | Удельное сопротивление на трение R, Па/м | Потеря давления на трение на участке Rl, Па/м | Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке Σξ | Потери давления на местные сопротивления z, Па | Суммарные потери давления (Rl+z), Па |

| Главное циркуляционное кольцо | ||||||||||

| 1415,5 | 14,25 | 0,286 | 9,5 | 391,3 | 847,3 | |||||

| 0,203 | 1,5 | 29,4 | 164,4 | |||||||

| 349,8 | 9,25 | 0,163 | 175,75 | 125,6 | 301,35 | |||||

| 19,5 | 0,223 | 49,4 | 1162,4 | 2527,4 | ||||||

| 349,8 | 0,163 | 150,7 | 324,7 | |||||||

| 8,5 | 0,203 | 58,83 | 228,83 | |||||||

| 1415,5 | 2,25 | 0,286 | 329,52 | 401,52 | ||||||

| Σ =4800,5 |

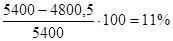

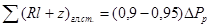

Проверяем выполняемость условия (23)

4800,5 ≤ 0,9 · 6000 4800,5 ≤ 5400

Определим запас давления на неучтенные сопротивления

Запас давления на неучтенные сопротивления не превышает 15%, что соответствует условию (23).

6. Гидравлический расчет системы отопления

Принятая конструкция системы отопления должна быть представлена аксонометрической схемой в пояснительной записке (расчётная схема) и на чертеже.

На аксонометрической схеме должны быть изображены повороты, скобы, утки, необходимая арматура; на схеме в пояснительной записке, дополнительно к вышесказанному должны быть указаны номера рассчитываемых участков, их длина и тепловая нагрузка.

Аксонометрическая схема является основой для гидравлического расчёта трубопроводов.

Расчётным участком называется участок трубопровода постоянного диаметра с постоянным расходом теплоносителя. Исключение составляют стояки вертикальных однотрубных систем, где на расчётном участке могут быть трубы разного диаметра.

Циркуляционное кольцо – это замкнутый контур в системе отопления. Количество циркуляционных колец в двухтрубной системе отопления равно числу отопительных приборов.

В реальных проектах проводят расчет всех колец, в учебном проекте число колец ограничено, но расчеты наибольшего и наименьшего по длине колец обязательны.

Целью гидравлического расчёта трубопроводов системы отопления является определение оптимальных диаметров, при которых обеспечивается устойчивая и надёжная доставка расчётного количества теплоносителя ко всем отопительным приборам при заданном перепаде давления теплоносителя в подающей и обратной магистралях тепловой сети.

Задача гидравлического расчёта сводится к выбору минимальных диаметров на всех участках сети таким образом, чтобы гидравлическое сопротивление главного циркуляционного кольца не превышало располагаемого циркуляционного давления с запасом 5…10%, а разность гидравлических сопротивлений главного полукольца и каждого из остальных полуколец не превышала 15%.

Гидравлический расчет трубопроводов производится в следующем порядке:

1. Определяется главное циркуляционное кольцо. Это кольцо проходит через наиболее удаленный отопительный прибор первого этажа и является самым нагруженным во всей системе. Главное кольцо разбивается на расчетные участки, начиная с обратной подводки наиболее неблагоприятно расположенного отопительного прибора по обратным трубопроводам до узла ввода и далее по подающим трубопроводам до расчетного прибора.

2. Определяется расчетное циркуляционное давление для главного циркуляционного кольца по формуле:

где ΔРН – заданный перепад давления в магистралях тепловой сети на вводе, Па;

Б – коэффициент, определяющий долю максимального гравитационного давления, которую целесообразно учитывать в расчетных условиях.

Для двухтрубных систем Б = 0.4 … 0.5.

ΔРе.пр – естественное гравитационное давление, создаваемое в системе за счет охлаждения воды в отопительных приборах в расчетных условиях:

где g – ускорение свободного падения, м/с 2 ;

h – вертикальное расстояние от оси узла ввода до оси отопительного прибора расчетного кольца, м;

ρо, ρг – соответственно плотность охлажденной и горячей воды, кг/м;

tг, t0 – соответственно температура на входе в прибор и выходе из прибора, °С;

ΔРе.тр – естественное гравитационное давление (Па), создаваемое за счет остывания воды в трубопроводах, определяется по прил. 8 [4]. В системах отопления с нижней разводкой ΔРе.тр не учитывается.

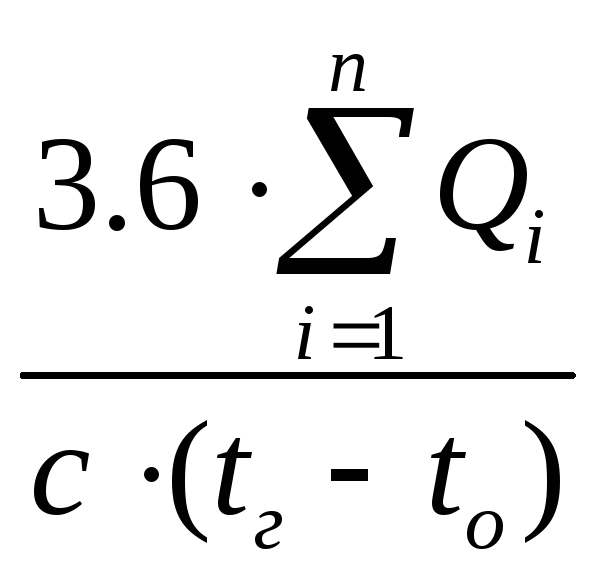

3. Для каждого участка расчетного кольца определяется расход теплоносителя, кг/ч:

G=

где

С– удельная массовая теплоемкость воды (С = 4,187 кДж/кг . К).

4. Определяются ориентировочные удельные потери давления на трение на 1 м длины трубопровода, Па/м:

Rор=0,9 . k

где k – доля потерь давления на трение. Для систем с искусственной циркуляцией принимается равной 0,65;

ΔPpц, – расчетное циркуляционное давление, Па;

Σl – сумма длин рассчитываемых участков, м.

Найденная величина Rор является приблизительной. При подборе диаметров труб для конкретных участков могут применяться величины, большие или меньшие Rор.

5. Для каждого расчетного участка главного циркуляционного кольца, ориентируясь на Rop по прил. 10 [4] отыскивается заданный расход теплоносителя Gi и определяется соответствующее ему значение диаметра трубопровода d, скорости движения теплоносителя V и фактическое значение удельной потери давления на трение Ri .

6. Вычисляется расчетная потеря давления на трение на участке, равная произведению Ri . li.

7. По каждому расчетному участку главного циркуляционного кольца по приложению 9 [4] или по приложениям 7 и 8 определяется сумма коэффициентов местных сопротивлений Σξ.

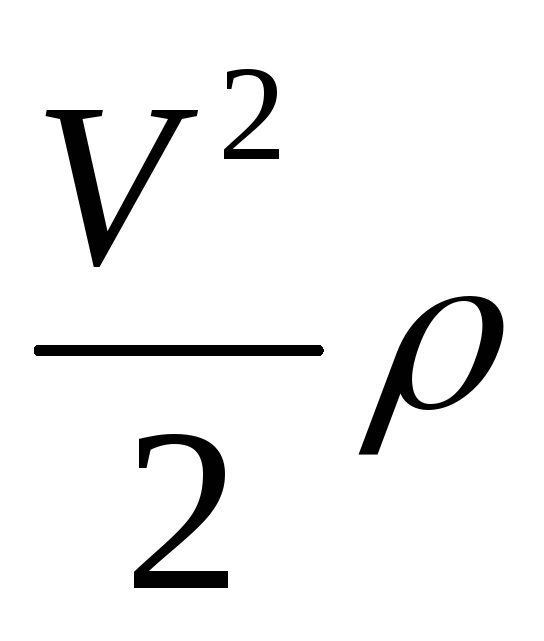

8. По приложению 7 [4] и приложению 5 находится значения ρ и определяется динамическое давление, Па:

Рдi=

9. Произведение Рдi . Σξ определяет потери давления на местные сопротивления Zi на рассчитываемом участке.

10. По каждому расчетному участку вычисляется полная потеря давления, Па:

11. Определяется полная потеря давления в главном циркуляционном кольце, Па:

Δ Pг.ц.к.=

12. Рассчитывается запас давления на неучтенные в расчете гидравлические сопротивления:

Если запас давления окажется меньше 5 % или больше 10 %, то необходимо соответственно увеличивать или уменьшить диаметры наиболее нагруженных участков главного циркуляционного кольца.

Рассчитанное таким образом главное циркуляционное кольцо, принимается в дальнейших расчетах за опорное для гидравлической увязки всех остальных колец системы. Для каждого циркуляционного кольца есть точки, общие с главным циркуляционным кольцом, где происходит деление или слияние потоков. Задача дальнейшего расчета состоит в подборе диаметров участков полуколец таким образом, чтобы гидравлические потери в них были равны уже подсчитанным потерям давления между общими точками на участках главного циркуляционного кольца. Расчет малых полуколец производится аналогично расчету главного циркуляционного кольца. Величина невязки в полукольцах определяется по формуле:

где ΔРг.п.к. – потеря давления в главном полукольце, равная потере давления на участках, не общих с малым полукольцом, Па;

ΔРм.п.к. – потеря давления в малом полукольце, Па.

Если по расчету невязка получилась больше 15 %, в нижней части стояка малого полукольца необходимо установить дополнительное местное сопротивление (кран двойной регулировки или дроссельную диафрагму).

Диаметр отверстия дроссельной шайбы рассчитывают по формуле, мм:

dш = 2

где G – расход теплоносителя, кг/ч, на участке, где устанавливают шайбу;

ΔРш – требуемая потеря напора в шайбе. Принимается равной потерям напора на участке, где установлена шайба.

Диаметр отверстия шайбы округляют до 0,5 мм в ближайшую сторону. Для уменьшения возможности засорения отверстия диаметр шайбы принимают не меньше 3 мм.

Данные гидравлического расчета сводятся в табл. 6.1.

Гидравлический расчет системы отопления

ΣQ