Как устроена система внутреннего водопровода?

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА И ОФИСА

Уровень технического прогресса позволяет обеспечить существование в зданиях систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения и электрооборудования. Количественный и качественный состав оборудования влияет на комфортность проживания и работы людей.

Специалисты в области домоведения должны обладать знаниями в широком круге решаемых вопросов, в том числе и в области инженерно-технического оборудования, от эффективной работы которых зависит комфортность проживания и работы. В этой части учебного пособия основное внимание уделяется вопросам работы систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения, газоснабжения, мусороудаления.

Холодное водоснабжение

Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений и мероприятий, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи к потребителям с требуемым напором и расходом.

Системы внутреннего водопровода

Системой внутреннего водоснабжения здания или отдельного объекта называют совокупность устройств, обеспечивающих получение воды из наружного водопровода и подачу ее под напором к водоразборным устройствам, расположенным внутри здания или объекта. Система холодного водоснабжения, называемая обычно внутренним водопроводом, состоит из следующих устройств: ввода (одного или нескольких), водомерного узла (одного или нескольких), сети магистралей, стояков, распределительных трубопроводов и подводок к водоразборным устройствам, запорной, регулировочной арматуры, соединительных и монтажных элементов для труб.

Ввод – это трубопровод, соединяющий наружный водопровод с внутренним водопроводом здания. К водоразборной арматуре относятся различные клапаны, смесители для ванн, умывальников, моек и пр. Запорная арматура включает вентили, задвижки. На сети внутреннего водопровода при d 50 мм – задвижки. Запорная арматура устанавливается: у основания стояков, у клапанов смывных бачков унитазов, у водонагревателей, в водомерном узле, на разветвлениях магистралей и пр.

Условные обозначения устройств на рисунках 1 – 5 приведены из ГОСТ 21.205 – 93 «Условные обозначения элементов санитарно-технических систем» и ГОСТ 21.206 – 93 «Условные обозначения трубопроводов». Основные элементы показаны в прил. 1.

Классификация систем внутреннего водоснабжения зданий

По назначению системы водоснабжения здания подразделяются:

¨ на хозяйственно-питьевые, предназначенные для подачи воды, по ГОСТ Р 51232–98 «Вода питьевая» для питья, умывания, купания, приготовления пищи и т. д.;

¨ производственные системы водоснабжения обеспечивают подачу воды для технологических процессов производства. Требования, предъявляемые к качеству подаваемой воды, разнообразны и определяются технологическими требованиями производства;

¨ противопожарные системы водоснабжения предназначены для тушения огня в здании при возникновении пожара. В этих системах может быть использована вода и не питьевого качества.

Иногда используют объединение всех видов систем внутреннего водопровода в одну – хозяйственно-производственно-противопожарную с подачей воды питьевого качества на все нужды. Однако это не всегда бывает оправдано с экономической точки зрения ввиду относительно высокой стоимости питьевой воды.

По расположению магистральных трубопроводов схемы водоснабжения здания бывают с нижней и с верхней разводками.

При нижней разводке магистральные трубопроводы размещают в нижней части здания, а при верхней – на чердаке или под потолком верхнего этажа.

По принципу действия внутренние водопроводы можно подразделить на системы: без повысительных устройств; с напорно-запасными баками; с повысительными насосами; с комбинацией напорно-запасных баков и повысительных насосов; с гидропневматическими установками; зонные системы.

Выбор одной из указанных систем прежде всего зависит от соотношения величины требуемого напора Hr, обеспечивающего подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и удаленному от ввода водоразборному устройству с учетом потерь напора на преодоление сопротивлений по этому пути движения воды, и напора в наружном водопроводе у места присоединения к нему ввода водопровода здания Hg (гарантийного напора). Он может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для нормальной работы внутреннего водопровода Hr.

Если Hg> Hr, система действует под напором насосов наружной городской сети. В связи с повышением этажности современных зданий эта схема применяется все реже.

При периодическом недостатке напора в городской сети принимается система с повысительным водонапорным баком (рис. 1а). При этом, когда Hg>Hr, вода из наружной сети подается и к водоразборным кранам и в напорный бак, когда же напор в городской сети снижается ниже расчетной величины (Hg Зонные системы водоснабжения проектируются в многоэтажных зданиях. При этом нижняя зона здания работает под напором наружного водопровода, а верхняя – от повысительных насосов. Высота зоны определяется максимально допустимым гидростатическим напором в самой нижней точке сети.

Гидропневматические установки могут быть переменного и постоянного давления. Установка состоит из герметичного водяного бака, насоса, установки пополнения запаса воздуха, компрессора, воздушного бака, комплекта приборов автоматического управления. При работе установки вначале в водяной бак подается сжатый воздух (или запасается в воздушном баке) под большим давлением.

По мере водоразбора в водопроводной сети давление в баке будет снижаться. Когда его снижение достигнет допустимого минимума, автоматически включается двигатель насоса, который начинает подавать воду в бак. Давление в баке при этом будет возрастать до первоначального предела. При достижении максимального давления насос также автоматически отключается. Струйный регулятор запаса воздуха восполнит его неизбежные потери.

Таким образом, гидропневматическая установка работает в цикличном режиме. Промежутки между включениями насосов возрастают с уменьшением водопотребления в водопроводной сети. Системы с гидропневматическими установками не имеют недостатков, присущих системам с баками. Они просты в эксплуатации и позволяют регулировать давление по времени суток. На рис. 3. показаны основные элементы гидропневматической установки.

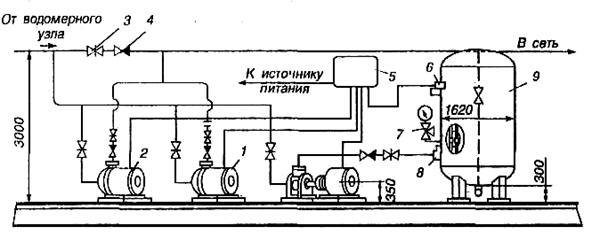

Рис. 3. Схема типовой насосной установки с гидропневматическими баками:

1 —рабочие насосные агрегаты; 2 — резервный насосный агрегат; 3 — обратный клапан; 4 — задвижка; 5 — шкаф управления; б — реле давления; 7 — трехходовой кран с манометром; 8 — струйный регулятор запаса воздуха; 9 —гидропневматический бак

Особое внимание при проектировании уделяется рациональному размещению санитарно-технических устройств в здании. Санитарные узлы и водоразборную арматуру группируют поэтажно, располагая их друг над другом, трубопроводы прокладывают по кратчайшему расстоянию. При решении планировки помещений и санитарно-бытовых узлов рациональным является линейная планировка, при которой приборы размещаются на одной монтажной стене.

Основные элементы внутреннего водопровода

Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной водопроводной сети ко всем водоразборным точкам. Он состоит из следующих элементов: ввода, водомерного узла, внутренней распределительной сети труб, водоразборной, запорной и регулирующей арматуры.

Для повышения давления во внутренней сети водопровода устанавливают насосы.

Давление в городском водопроводе, при котором будет обеспечено снабжение дома водой, без местных повысительных устройств, может быть создано при расположении резервуара водонапорной башни выше здания или при помощи постоянно работающих насосов.

Давление измеряется манометром и обозначается в кгс/см2. Манометры бывают двух типов: пружинные и мембранные. Манометр имеет циферблат с делениями, показывающими величину давления в кгс/см2.

Принцип работы манометра заключается в следующем. В пружинном манометре (рис. 1, а) полая трубка-пружина соединена со штуцером.

Когда давление внутри полы трубки увеличивается, полая трубка начинает выправляться и поворачивает вторым запаянным концом при помощи рычага 4 на определенную величину зубчатый сегмент, зубчатое колесо и связанную с ним стрелку манометра. Стрелка на циферблате показывает число атмосфер и их доли.

В мембранном манометре (рис. 1, б) при увеличении давления начинает прогибаться кверху пластинка-мембрана и при помощи стрежня поворачивает зубчатый сегмент и зубчатое колесо со стрелкой, показывающей на циферблате давление.

При движении воды по трубам снижается давление вследствие трения о стенки, при поворотах трубопровода, при изменении диаметров труб, при проходе через водопроводную арматуру.

Рис. 1. Манометры: а —пружинный; 1 — полая трубка, 2 —стрелка, 3 — зубчатый сегмент, 4 —рычаг; 5 — штуцер; б — мембранный: 1 — пластинка-мембрана, 2 — стержень, 3 — зубчатый сегмент, 4 — зубчатое колесо со стрелкой, 5 — циферблат

Потери давления при одинаковом количестве протекающей воды будут тем больше, чем длиннее трубопровод, чем меньше его диаметр и чем больше местных сопротивлений (поворотов, ответвлений, арматуры). Потери давления уменьшаются при увеличении диаметров труб и уменьшении количества местных сопротивлений.

По своему назначению внутренние водопроводы подразделяются на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные. В жилых и общественных зданиях устраивают преимущественно хозяйственно-питьевой водопровод, с которым часто объединяют противопожарный.

В производственных зданиях могут быть различные системы внутреннего водопровода. Наиболее распространенным является объединенный хозяйственно-производственный и противопожарный трубопровод.

3. Для транспортирования воды от источников к объекту водоснабжения служат водоводы. Они представляют собой два или более трубопровода, расположенных параллельно друг другу. Для подачи воды непосредственно к местам потребления (промышленным предприятиям, жилым зданиям и т.п.) оборудуют наружную систему водоснабжения (рис.7). Поступление воды к точкам водоразбора внутри здания осуществляется по внутреннему водопроводу. По конфигурации в плане наружной водопроводной сети подразделяют на кольцевые (замкнутые) и тупиковые (разветвленные).

Схема наружной системы водоснабжения

Рис.7. Схемы наружных водопроводных сетей

1 – поступление воды из водозаборных сооружений;

2 – водонапорная башня

Кольцевые сети водоснабжения обеспечивают бесперебойную подачу воды, но для них требуется большое количество труб, арматуры и фасонных частей, чем для тупиковых.

Тупиковые сети применяют для водоснабжения небольших объектов, а также во время перерывов в водоснабжении и случаях возникновения аварий.

В наружной системе водоснабжения различают магистральные (главные) и распределительные (второстепенные) линии. Отдельный водопровод устраивают для технической воды, ибо соединение питьевого и технического водопроводов не допускается.

Водопроводная вода из наружной системы водоснабжения под давлением поступает во внутреннюю сеть через уложенный в земле водопроводный ввод. Он представляет собой трубопроводное ответвление от наружного водопровода до водомерного узла или запорной арматуры внутри здания.

По положению разводящей линии относительно водоразборных точек различают системы водоснабженияс верхней и нижней разводкой. По расположению трубопровода различают кольцевую и тупиковую систему внутреннего водоснабжения. В системах с верхней разводкой разводящая магистраль находится выше точек водоразбора, в системах водоснабжения с нижней разводкой – ниже (рис.8, а). Если давление в наружном водопроводе небольшое, то во внутреннем водопроводе устанавливают насосы подкачки и напорный бак.

Кольцевые внутренние системы водоснабжения устраивают в тех случаях, когда необходимо обеспечить бесперебойную подачу воды (на технологические цели, для противопожарных водоразборных точек и др.). Если кольцевая система водоснабжения сеть имеет 10 или более водоразборных точек, то ее к наружной сети подключают не менее чем двумя вводами (рис.8, б). Применение тупиковых схем ограничено.

Наружные системы водоснабжения прокладывают в грунте. В некоторых случаях (районы вечной мерзлоты) водопровод проводят по поверхности земли на опорах и обязательно теплоизолируют.

Схема внутренней системы водоснабжения

Рис.8. Схемы внутренних водопроводных сетей

а – схема тупиковой сети с нижней разводкой;

б – схема кольцевой сети;

2 – запорный вентиль:

3 – разводящая (магистральная) линия;

4 – тройник с пробкой для спуска воды из системы;

6 – обратный клапан;

При прокладке трубы водоснабжения в грунте глубина заложения труб зависит от глубины промерзания грунта, температуры воды в трубах и режима ее подачи. Для магистральных трубопроводов со строго определенным режимом работы глубину заложения рассчитывают. Во всех случаях глубина заложения трубы должна быть больше расчетной глубины промерзания грунта на 0,5 м от низа трубы, принимая во внимание возможные внешние нагрузки на поверхности земли.

Линии водоснабжения прокладывают соответственно рельефу местности с постоянной глубиной заложения, а также с уклоном на ровных местах. Уклон обеспечивает возможность опорожнения системы и выход воздуха в высших точках водопровода (через вантузы).

В cистеме водоснабжения в местах установки арматуры и фасонных частей с фланцевыми соединениями образуют водопроводные колодцы из кирпича или сборного железобетона. Их размеры определяются габаритами арматуры и глубиной водопровода. Колодцы бывают круглой и прямоугольной формы. На поверхности земли колодец заканчивается чугунным люком с крышкой.

Внутренние системы водоснабжения прокладывают открытым способом по поверхностям строительных конструкций. Это упрощает монтаж водоснабжения и эксплуатацию трубопроводов.

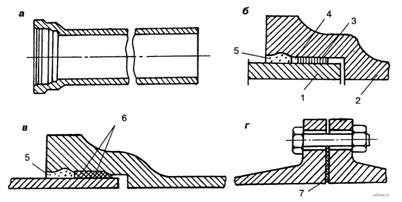

4. Чугунные трубы (рис. 1). Чугунные раструбные трубы, фасонные части к ним изготовляют согласно ГОСТ 5525-61 и ГОСТ 9583-61 диаметром от 50 до 1200 мм и длиной до 7 м.

Чугунные трубы (рис. 1). Чугунные раструбные трубы, фасонные части к ним изготовляют согласно ГОСТ 5525-61 и ГОСТ 9583-61 диаметром от 50 до 1200 мм и длиной до 7 м.

Рисунок 1. Чугунные трубы: 1 — гладкий конец; 2 — раструб; 3 — смоляная или битумная прядь; 4 — жгут; 5 — замок; 6 – резиновое уплотнительное кольцо; 7 -резиновая прокладка

Чугунные напорные раструбные трубы, применяемые для устройства водоводов и водопроводных сетей (рис. 8а), разделяют в зависимости от толщины стенок на три класса: ЛА, А и Б.

По ГОСТ 9583-61 ЛА трубы изготовляют методами центробежного и полунепрерывного литья, а по ГОСТ 5525-61 (классы А и Б) методом стационарного литья в песчаные формы. Чугунные раструбные трубы можно применять только на сети с рабочим давлением не более 10 кгс/см 2 .

Внешнюю и внутреннюю поверхности труб покрывают на заводе нефтяным битумом, что предохраняет их от коррозии и уменьшает зарастание (инкрустацию).

Чугунные трубы обладают очень важным достоинством — долговечностью. Известны случаи работы чугунных трубопроводов более 100 лет. Долговечность чугунных труб обусловлена значительной толщиной их стенок. Недостатками чугунных труб являются большой расход металла (в 1,5 раза больше, чем для стальных труб), хрупкость при динамических нагрузках и ограничение рабочего давления.

Стыковые соединения между трубами должны быть прочными и герметичными. Одновременно они должны быть в некоторой степени и эластичными — не должны разрушаться при повороте соединяемых труб на незначительный угол. Соблюдение этого условия исключает нарушение герметичности стыков при незначительных просадках отдельных труб и участков труб в грунте.

При соединении раструбных труб гладкий конец одной трубки вставляют в раструб другой так, чтобы кольцевой зазор между ними был одинаковым (3-5мм) по периметру. Для придания стыку герметичности зазор на длину около 2/3 всей глубины конопатят смоленой или битумизированной прядью (рис. 1 б). Последнюю приготовляют в виде жгута (каната) и послойно в несколько оборотов вводят в зазор. Жгуты уплотняют конопаткой (рис. 2а), ударяя по ней молотком. В остальную часть кольцевого зазора для повышения прочности стыка вводят заполнитель (замок).

Рисунок 2. Инструменты для заделки раструбных стыков: а — конопатка для уплотнения смоленой пряди; б — чеканка для уплотнения заполнителя

В настоящее время в качестве заполнителя применяют асбестоцементный и цементный растворы. Стыки соответственно называются асбестоцементными и цементными. До заделки стыка этими растворами рекомендуется дополнить уплотнение стыка одним-двумя слоями белой несмоленой пеньковой пряди (после уплотнения смоленой прядью). Это предотвращает контакт растворов со смолой или битумом, ухудшающий твердение цементов.

Асбестоцементный раствор представляет собой смесь 30% асбеста не ниже IV сорта и 70% чистого портландцемента марки не ниже 400, затворяемую водой, в количестве 10-12% от веса смеси. Сухую смесь асбеста с цементом приготовляют предварительно путем тщательного перемешивания в барабанных мешалках или вручную. Увлажняют смесь непосредственно перед заделкой стыка.

Увлажненную смесь вводят в кольцевой зазор слоями по 8-10 мм и зачеканивают до полного уплотнения чеканкой (рис. 2б) с применением молотка. В начале уплотнения удары молотка о чеканку сопровождаются глухими звуками. При звонком звуке уплотнение каждого слоя прекращают.

В случае заделки стыков зимой при температуре ниже минус 5 °С вместо воды для увлажнения смеси можно применять мелкокристаллический, хорошо рассыпающийся снег (в количестве 15-17% веса смеси). Сухую асбестоцементную смесь до перемешивания со снегом охлаждают до температуры наружного воздуха. Применение смеси, содержащей оттаявший снег, не допускается. Асбестоцементные стыки обладают некоторой эластичностью.

Цементный раствор для заделки стыков готовится из 1 части цемента и 1 части песка. Затворение его и заделку им стыка производят аналогично асбестоцементному раствору. Цементный стык сравнительно жесткий (неэластичный), поэтому применяется реже асбестоцементного.

При выполнении работ в сухих грунтах в жаркую погоду стыки с асбестоцементным или цементным заполнителем необходимо увлажнять путем обмотки их сырыми тряпками. При выполнении работ в условиях притока грунтовых вод стыки следует обмазывать жирной глиной, чтобы исключить вымывание цемента из раствора.

Уплотнение из пеньковой пряди сравнительно недолговечно и трудоемко в исполнении. В последние годы для уплотнения стыков начали применять резиновые кольца. Один из вариантов стыков с резиновыми уплотнительными кольцами показан на рис. 1в. На гладкий конец трубы надевают два резиновых кольца и вводят его в раструб. Для окончательного размещения колец в раструбе применяют конопатку. Остальную часть зазора заделывают асбестоцементным раствором.

За последнее время разработаны две конструкции стыковых соединений чугунных труб с применением резиновых уплотнителей.

Первая конструкция — раструбное соединение с уплотнением резиновой манжетой (рис. 3а). Монтаж стыка производится по способу запрессовки. Гладкий конец трубы покрывается снаружи смазкой для снижения монтажных усилий. Затем ломиком-рычагом или несложным приспособление он вводится в раструб ранее уложенной трубы. В раструб трубы вложена манжета, покрытая внутри смазкой. Состав смазки: 45-50% графита порошкового, 30% глицерина технического, 20-25% воды. Такие стыковые соединения выдерживают давление до 40 кгс/см 2 .

Рисунок 3. Раструбное и раструбно-винтовое соединения труб: 1 — раструб; 2 — гладкий конец; 3 — резиновая манжета; 4 — круглое резиновое кольцо; 5 — винтовая муфта

Вторая конструкция – раструбно-винтовое соединение с уплотнением круглым резиновым кольцом (рис. 3б). Монтаж стыка осуществляется по способу закатки уплотнителя. Кольцо удерживает от выкатывания из раструбной щели винтовая чугунная или пластмассовая муфта.

Применение описанных стыковых соединений допускается при транспортировании по трубопроводам неагрессивной по отношению к материалу труб и резиновым уплотнителям воды температурой не выше 40 °С. Трубопроводы, выполненные с описанными стыковыми соединениями, имеют высокие строительные и эксплуатационные показатели, обусловленные следующими их достоинствами:

1) высокая герметичность и эластичность стыков и в связи с этим незначительная повреждаемость;

2) значительное сокращение трудоемкости монтажа стыковых соединений и быстрый ввод трубопроводов в эксплуатацию;

3) резкое сокращение объема земляных работ по приямкам, обычно отрываемым вручную, и др.

Соединение труб с задвижками и другой арматурой и оборудованием осуществляют на фланцах. Герметичность соединения достигается стягиванием болтами между фланцами резиновой прокладки (рис. 1г). Количество и диметр болтов фланцевого соединения зависят от диаметра трубопровода и внутреннего давления (ГОСТ 5525-61). Фланцевые соединения весьма надежны, но дороги. Важное достоинство фланцевых соединений заключается в их способности воспринимать осевые усилия.

Выбор типа соединения зависит от места укладки трубопровода. При прокладке труб в земле применяют раструбные соединения, при прокладке труб в помещениях — фланцевые соединения.

Применение фланцевых соединений на трубопроводах обусловлено необходимостью обеспечения простого и быстрого демонтажа и повторного монтажа арматуры и оборудования.

На трубопроводах, укладываемых в земле, арматуру располагают в специальных колодцах и камерах. Этим обеспечивают возможность ее ремонта и замены, а также долговечность резьбы болтов, используемых при фланцевых соединениях (коррозия резьбовых соединений, уложенных в земле, сокращает срок их службы и практически исключает выполнение демонтажа и повторного монтажа).

Для изменения направления трубопроводов, устройства ответвлений, установки различной арматуры применяют чугунные фасонные части: отводы и колена, тройники и крестовины раструбные и фланцевые патрубки, пожарные подставки (для установки пожарных гидрантов), выпуски (для обеспечения опорожнения труб), муфты и др. При устройстве водопроводной сети из чугунных раструбных труб допускается применение соединительных частей, выполняемых из стальных труб и листовой стали на сварке.

Стальные трубы применяют для устройства водоводов и водопроводных сетей, в которых внутреннее давление превышает 10 кгс/см 2 , а также при укладке труб в макропористых грунтах, в сейсмических районах, в виде переходов под железными и автомобильными дорогами, по мостам и эстакадам и в виде дюкеров, т. е. в условиях, где требуется хорошая сопротивляемость динамическим нагрузкам и изгибающим усилиям. По сравнению с чугунными стальные трубы обладают значительно большей прочностью, эластичностью, меньшим весом и более простым соединением. Соединение стальных труб осуществляют преимущественно на сварке.

Недостатком стальных труб является то, что они в большей степени подвержены коррозии и поэтому требуют специальной защиты. Срок службы их меньше, чем чугунных труб.

В зависимости от метода изготовления стальные трубы могут быть сварными с продольным или спиральным швом и бесшовными. Сварные трубы применяют для трубопроводов, работающих под малым и средним давлением, а бесшовные — для трубопроводов, работающих под высоким давлением.

Промышленность выпускает трубы диаметром от 15 до 1600 мм. Толщина стенок труб изменяется в широких пределах, что обеспечивает возможность применения их для работы на различное давление и в различных условиях.

Стальные электросварные трубы (ГОСТ 10704-63) изготовляют диаметром от 15 до 1600 мм; стальные электросварные со спиральным швом (ГОСТ 8696- 62) — диаметром от 400 до 1200 мм; бесшовные горячекатаные трубы (ГОСТ 8732-70) — диаметром от 20 до 800 мм.

Для соединения стальных труб с арматурой и фасонными частями можно применять приварные фланцы и сварные раструбы.

При устройстве водоводов и водопроводной сети из стальных труб применяют фасонные части, выполняемые из стальных труб и листовой стали на сварке. На стальных трубопроводах диаметром 200-600 мм можно применять чугунные фасонные части. Наружные диаметры стальных и чугунных труб указанных размеров почти равны, поэтому концы первых можно заделывать в раструбы вторых.

Асбоцементные трубы изготовляют на заводах из смеси 75-80% портландцемента и 20-25% асбестового волокна (по ГОСТ 539-65) диаметром от 50 до 500мм. По согласованию заводы могут изготовлять трубы и больших диаметров (600-1000 мм).

В зависимости от рабочего давления для напорных трубопроводов применяют асбестоцементные трубы следующих марок: ВТ-3, ВТ-6, ВТ-9 и ВТ-12 (соответственно на рабочее давление 3, 6, 9 и 12 кгс/см 2 ).

Асбестоцементные трубы обладают следующими достоинствами: гладкость стенок, малая теплопроводность, стойкость в отношении коррозии, небольшой вес и невысокая стоимость. К их недостаткам относятся малая сопротивляемость ударам и динамическим нагрузкам, а также сложность и высокая стоимость стыковых соединений.

При рабочем давлении до 3 кгс/см 2 асбестоцементные трубы соединяют с помощью асбестоцементных муфт и резиновых колец (рис. 4а). Муфту устанавливают при помощи специального домкрата. При рабочем давлении 6 кгс/см 2 и более асбестоцементные трубы рекомендуется соединять при помощи муфт Жибо (рис. 4б). Герметичность стыка обеспечивается резиновыми кольцами, которые зажимаются между фланцами и чугунной втулкой при стягивании болтов. Недостаток этого стыка заключается в наличии стальных болтов, подвергающихся быстрой коррозии и разрушению в грунте.

Рисунок 4. Соединения асбестоцементных труб: а — на асбестоцементной муфте; б — на чугунной муфте Жибо; 1 — резиновые кольца; 2 — асбестоцементная труба; 3 — фланец чугунной муфты; 4 — втулка чугунной муфты; 5 — болты муфты; 6 — ось трубы

В последние годы создано новое стыковое соединение асбестоцементных труб, конструкция которого показана на рис.5. Монтаж стыка осуществляется следующим образом. Вначале муфта с установленными в ней манжетами надвигается на конец уложенной трубы; затем вновь укладываемая труба вводится в свободный конец муфты. При применении смазки монтаж может осуществляться вручную. Герметичность стыка достигается благодаря обжатию манжет при монтаже труб и дополнительному уплотнению их в муфте гидродинамическим давлением внутри трубы.

Рисунок 5. Новое стыковое соединение асбестоцементных труб: а — муфта; б — резиновая манжета МРС; в — стыковое соединение; 1 — труба; 2 — муфта; 3 — резиновая манжета

Железобетонные трубы. Изготовление железобетонных напорных труб регламентируется ГОСТ 12586-67 и ГОСТ 16953-71.

Изготовляют железобетонные напорные трубы методами вибропрессования и центрифугирования с предварительным напряжением арматуры. На рис. 6 показаны трубы двух типов, изготовляемые разными методами на двух заводах, а в табл. 1,2 приведены размеры и масса этих труб. Такие трубы можно укладывать в землю на глубину 1-3 м (до их верха).

Рисунок 6. Железобетонные напорные трубы: а — изготовляемые методом вибропрессования; б — изготовляемые методом центрифугирования

Таблица 1. Размеры в мм и вес в т железобетонных напорных раструбных труб, изготовляемых методом вибропрессования (см.рис. 6а).

| Внутренний диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | Внутренний диаметр раструба | Длина раструба | Длина трубы | Рабочее давление в кгс/см 2 | Вес трубы |

| 21,5 | 1,27 | |||||

| 20,5 | 2,2 | |||||

| 2,93 | ||||||

| 3,56 | ||||||

| 4,95 |

Таблица 2. Размеры в мм и вес в т железобетонных напорных раструбных труб, изготовляемых методом центрифугирования (см.рис. 6б).

| Внутренний диаметр трубы | Наружный диаметр трубы | Внутренний диаметр раструба | Длина раструба | Длина трубы | Рабочее давление в кгс/см 2 | Вес трубы |

| 1,05 | ||||||

| 1,6 | ||||||

| 3,05 | ||||||

| 9 и 10 | 4,95 | |||||

| 7 и 10 | 7,4 |

Достоинствами этих труб являются малый расход металла, долговечность и устойчивая гладкость внутренних поверхностей, недостаток — их большой вес.

Железобетонные напорные трубы могут применяться для устройства водопроводов, если транспортируемая вода и грунтовые воды, окружающие трубопровод, не агрессивны по отношению к бетону.

Соединение раструбных железобетонных труб осуществляют на резиновых уплотнительных кольцах с последующей заделкой стыка цементным раствором.

В отдельных случаях для устройства водопроводов могут применяться пластмассовые, стеклянные, фанерные, деревянные, клепочные и другие трубы.