- Как рассчитывать объем теплоносителя в системе отопления

- Выбор теплоносителя

- Общие расчеты

- Отопительный котел

- Трубы

- Расширительный бак

- Радиаторы

- В итоге

- Емкость системы отопления здания

- Ремонтные работы?

- Отопление и Ремонт

- Что такое буферная емкость системы отопления?

- Как рассчитывается объем буферной емкости

- 2. Определяем температурный режим системы отопления.

- Принцип работы

- Обзор моделей

- Расчет мощности

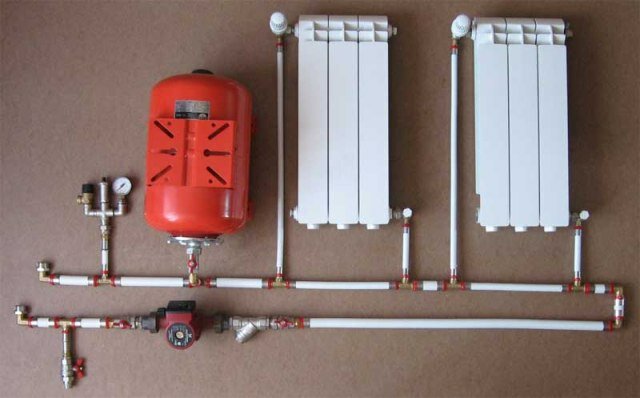

Как рассчитывать объем теплоносителя в системе отопления

Сталкиваясь с необходимостью монтажа или реконструкции отопления, многие из нас задаются вопросом, как рассчитать достаточное количество рабочей жидкости для эффективной работы отопления. В первую очередь нужно понимать, что общий показатель будет зависеть от суммарного значения объема всех элементов отопительной системы.

Выбор теплоносителя

Чаще всего в качестве рабочей жидкости для систем отопления применяется вода. Впрочем, эффективным альтернативным решением может стать антифриз. Такая жидкость не замерзает при понижении температуры окружающей среды до критической для воды отметки. Несмотря на очевидные преимущества, цена антифриза достаточно высока. Поэтому используют его преимущественно для обогрева незначительных по площади строений.

Заполнение отопительных систем водой нуждается в предварительной подготовке такого теплоносителя. Жидкость должна быть отфильтрована от растворенных минеральных солей. Для этого могут быть использованы специализированные химические реагенты, которые присутствуют в продаже. Более того, из воды в системе отопления должен быть удален весь воздух. В противном случае возможно снижение эффективности обогрева помещений.

Общие расчеты

Определять общую емкость отопления необходимо, чтобы мощности отопительного котла хватило для качественного обогрева всех помещений. Превышение показателей допустимого объема может привести к повышению износа отопительного прибора, а также значительному расходу электроэнергии.

Необходимое количество теплоносителя рассчитывается согласно следующей формуле:

Общий объем = V котла + V радиаторов + V труб + V расширительного бачка

Отопительный котел

Определиться с показателем емкости котла позволяет вычисление мощности нагревательного агрегата. Для этого достаточно взять за основу соотношение, при котором 1 кВт тепловой энергии достаточно для эффективного обогрева 10 м2 жилплощади. Данное соотношение является справедливым при наличии потолков, высота которых составляет не более 3-х метров.

Как только станет известен показатель мощности котла, достаточно отыскать подходящий агрегат в специализированном магазине. Объем оборудования каждый производитель указывает в паспортных данных.

Поэтому в случае выполнения правильного расчета мощности проблем с определением нужного объема не возникнет.

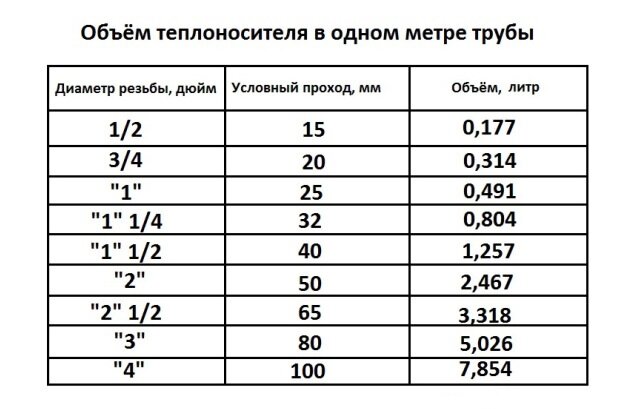

Трубы

Чтобы определить достаточный объем воды в трубах, необходимо вычислить поперечное сечение трубопровода согласно формуле – S = π × R2, где:

- S – поперечное сечение;

- π – постоянная константа, равная 3,14;

- R – внутренний радиус труб.

Рассчитав значение площади поперечного сечения труб достаточно умножить его на общую длину всего трубопровода в системе отопления.

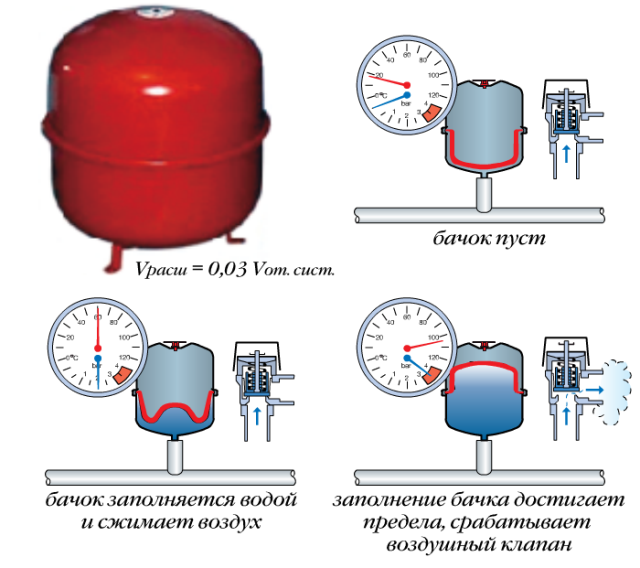

Расширительный бак

Определить, какой емкостью должен обладать расширительный бак, можно, располагая данными о коэффициенте температурного расширения теплоносителя. У воды этот показатель составляет 0,034 при подогреве до 85 оС.

Выполняя расчет достаточно воспользоваться формулой: V-бака = (V сист × K) / D, где:

- V-бака – необходимый объем расширительного бачка;

- V-сист – общий объем жидкости в остальных элементах системы отопления;

- K – коэффициент расширения;

- D – эффективность расширительного бачка (указывается в технической документации).

Радиаторы

В настоящее время существует широкое разнообразие отдельных типов радиаторов для отопительных систем. Помимо функциональных различий все они имеют разную высоту.

Чтобы рассчитать объем рабочей жидкости в радиаторах, необходимо для начала подсчитать их количество. После чего умножить данную сумму на объем одной секции.

Узнать объем одного радиатора можно, воспользовавшись данными из технического паспорта изделия. При отсутствии такой информации можно сориентироваться согласно усредненным параметрам:

- чугунные – 1,5 л на секцию;

- биметаллические – 0,2-0,3 л на секцию;

- алюминиевые – 0,4 л на секцию.

Понять, как правильно рассчитать значение позволит следующий пример. Допустим, имеется 5 радиаторов, изготовленных из алюминия. Каждый обогревательный элемент содержит по 6 секций. Производим расчет: 5×6×0,4 = 12 л.

В итоге

Как видно, расчет емкости отопления сводится к вычислению суммарного значения четырех вышеуказанных элементов.

Определить необходимую емкость рабочей жидкости в системе с математической точностью удается не каждому. Поэтому, не желая выполнять расчет, некоторые пользователи действуют следующим образом. Для начала заполняют систему примерно на 90%, после чего проверяют работоспособность. Далее стравливают скопившийся воздух и продолжают заполнение.

В процессе эксплуатации отопительной системы происходит естественный спад уровня теплоносителя в результате конвекционных процессов. При этом происходит потеря мощности и производительности котла. Отсюда вытекает необходимость наличия резервной емкости с рабочей жидкостью, откуда можно будет отслеживать убыток теплоносителя и при необходимости производить его пополнение.

Емкость системы отопления здания

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Ни для кого не секрет, что топливо для производства тепла перманентно увеличивается в цене. Каждый нормальный человек желает получить информацию: что сделать, чтобы улучшить систему квартиры. В каждой части РФ нужно в особое время обогревать коттедж. Трудно помыслить себе быт проживающего в РФ без обогревающего комплекса жилища. На нашем веб сайте собрано множество комплексов обогрева дачи, использующих совершенно разные способы извлечения тепла. Указанные системы получения тепла можно использовать как отдельный комплекс или комбинировать.

Что такое буферная емкость системы отопления?

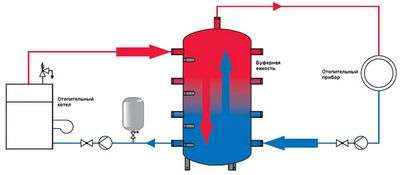

По сути, буферные емкости для отопления представляют собой большой термос – металлический бидон с утепленными стенками. В системе отопления буферная емкость располагается между нагревательным прибором и тепловым контуром, и нагретая вода поступает первоначально в нее, а из нее – дальше в коллекторы, радиаторы и теплые полы.

Зачем нужна такая «прослойка»? Все дело в режиме работы нагревательных устройств (котлов). Вода в них нагревается путем сжигания топлива. Есть типы котлов, где топливо может подаваться и сжигаться равномерно (например, газовые котлы, котлы на пеллетах, снабженные бункером и шнеком для подачи). А есть котлы, где это невозможно теоретически (например, котлы на твердом топливе), либо котлы, где постоянное сгорание приводит к снижению КПД котла и повышенному износу топки (газогенераторные котлы), либо где постоянный нагрев стоит очень дорого (электрические котлы). Возьмем твердотопливные котлы. Они дешевы в установке и обслуживании, но у них есть одна проблема: если не подкладывать регулярно топливо, вода в отопительном контуре может быстро остыть. Что делать? Бегать и днем и ночью «подкинуть дровишек», или мерзнуть? Вот здесь и выручит буферная емкость. Нагретая вода поступает в нее, и постепенно расходуется на отопление. Применение буферной емкости в несколько раз увеличивает интервалы между топками котла и, соответственно, во столько же снижает расход топлива.

В случае с электрическим котлом буферную емкость полезно ставить чисто по экономическим соображениям. Известно, что электрокотел потребляет много электричества. Существуют дневной и ночной тарифы на потребленную электроэнергию, которые отличаются друг от друга в разы. Установка буферной емкости позволяет рассчитать режим работы котла так, чтобы он грел только в ночное время.

Европейский опыт применения буферных емкостей доказал его экономическую целесообразность. Кроме того, буферная емкость служит целям безопасности, снижая риск перегрева теплоносителя. Единственный минус буферной емкости – ее большой объем. Для установки системы отопления с применением буферной емкости необходимо помещение размером от 5 кв.м. Емкости большого объема нужно монтировать, разбирая крышу, либо сваривать прямо на месте (они просто не пройдут в двери).

Как рассчитывается объем буферной емкости

Как рассчитать буферную емкость, чтобы достичь желаемого уровня комфорта и при этом не делать огромные баки? Вообще, расчет буферной емкости при устройстве новой системы отопления – дело довольно сложное. Лучше, если это будет делать специалист теплотехник. Сначала на основании информации о площади дома, высоте потолков, материалов стен и перекрытий, рассчитываются теплопотери дома при определенной температуре наружного воздуха (обычно она выражается в «кВт в час»). Затем при помощи специальной формулы рассчитывается количество необходимого теплоносителя (воды), которая должна проходить по системе отопления за час для покрытия теплопотерь при максимально низкой температуре (например, при -25С). Это количество умножается на желаемое время между топками котла, и получается объем буферной емкости.

Гораздо проще производить расчет буферной емкости, если система отопления уже существует. В этом случае количество воды в системе и время между топками уже известно. Стоит только умножить существующий объем теплоносителя на желаемое время увеличения промежутков между топками, и вы получите нужный объем бачка. На практике известно, что при мощности котла 25-32 кВт и дома в 100-150 кв.м. буферной емкости в 1000л достаточно для топки 1 раз в сутки.

2. Определяем температурный режим системы отопления.

Этот аспект необходимо рассматривать еще на стадии проектирования системы. В первую очередь нам важна температура теплоносителя на входе в радиаторы при максимальной мощности системы. Если у вас уже смонтировано отопление и вы просто хотите установить теплоаккумулятор. то достаточно только измерить температуру воды на входе в радиаторы при максимальной мощности. Если же ваша система отопления еще находится на стадии проектирования, то нужно посмотреть характеристики устанавливаемых радиаторов. Например: Одно ребро широкоизвестного радиатора FEROLLI при разнице температур в 50 градусов отдает 88,2 ватта тепловой энергии, а при разнице температур в 70 градусов отдает 136,6 ватт.

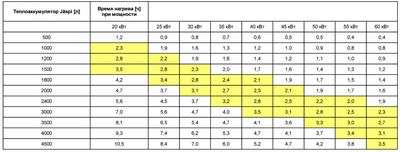

Объем аккумулятора зависит в первую очередь от мощности котла. Теплоаккумулятор стоит выбирать так, чтобы время горения 2-3,5 ч (время горения одной полной загрузки дров) было бы достаточно для нагрева выбранного аккумулятора примерно на 40°C. При этом достигается наилучший кпд котла и оптимальное количество загрузок топлива в сутки (1-2 загрузки дров в сутки в морозную погоду). В таблице представлено время зарядки от котлов разной мощности (значения-ориентиры). В диапазоне желтого цвета — рекомендуемые время горения и объем теплоаккумулятора.

Тепловые аккумуляторы различных типов давно и успешно применяются в бытовых системах отопления. Особенно полезны они в системах отопления с тепловыми генераторами периодического действия.

Принцип действия теплового аккумулятора заключается в том, что в процессе работы котла часть его энергии направляется на нагревание дополнительного объёма теплоносителя, находящегося в большой по объёму ёмкости. Эта ёмкость (бак) имеет хорошую теплоизоляцию с очень малыми теплопотерями. После того, как котёл прекратит работать, и помещение начнёт охлаждаться, датчик температуры воздуха (или температуры воды в системе отопления) включает циркуляционный насос, который подаёт горячую воду из бака-аккумулятора в систему отопления. Температура воздуха (воды) повышается до установленного значения, и датчик выключает насос. Температура воды в баке немного уменьшается, но из-за хорошей теплоизоляции продолжает оставаться достаточно высокой. Циклы включения и выключения насоса продолжаются до тех пор, пока температура воды в баке будет оставаться выше, чем в системе отопления. В зависимости от объёма бака-аккумулятора, теплопотерь помещения, температуры наружного воздуха и заданной температуры воздуха в доме, такое устройство может обеспечить комфортное тепло в доме от нескольких часов до 1,5 — 2х суток при неработающем котле. При отсутствии в доме людей термостат (датчик) можно настроить на минимальную температуру обогрева, тогда запасённой энергии хватит на ещё больший период времени.

Тепловая мощность / дрова ……..кВт …18 ……23 ……29 …….35 ……45

Объём аккумулирующего бака ……..л ……800 …1000 .1350 .1650 .2000

Как видим, объёмы вполне реальные.

Некоторые типы аккумулирующих баков имеют дополнительные электронагревательные элементы, другие — возможность подключения солнечных коллекторов. К сожалению, российский рынок тепловых аккумуляторов пока ограничен, а стоимость очень высока. Однако, с ростом цен на энергоносители, их время скоро придёт. Что касается Вашего вопроса о возможности устройства теплового аккумулятора в системе водяного отопления с дровяной печью, то для человека с руками, головой и желанием жить

по-человечески, соорудить такую систему вполне возможно даже в сельских условиях. Самое сложное, пожалуй, добиться очень хорошей теплоизоляции бака. Схему гидравлического и электрического подключения можно посмотреть на указанном сайте.

Для чего нужна буферная ёмкость

По большему счёту, буферная ёмкость – это термос. Металлическая бочка в утеплителе от 500 до 1000 литров (можно больше, но обычно указанного объема достаточно). Чтобы понять, зачем она нужна, представьте себе такую ситуацию: Вы на даче решили попить чаю. Разожгли костёр, поставили на огонь чайник, вскипятили, сделали себе стаканчик и выпили. Замечательно. Через 2 часа Вам снова захотелось чая. Но вода уже остыла. И Вам опять необходимо разжигать костёр, ставить чайник и т.д. А теперь представьте, что у Вас есть термос… Закипятили один раз целый чайник воды, залили в термос и пьете чай целый день. Разжигать костёр и кипятить воду в этом случае Вам придётся только один раз. И отвлекаться будете меньше, и дрова сэкономите 🙂

В случае с системой отопления ситуация аналогичная. Буферная ёмкость способна накопить определённое количество тепла, а потом отдавать его постепенно.

Где мы берём «лишнее» тепло

Предположим, что Ваш дом имеет отапливаемую площадь 200 м2. Когда летом на улице температура такая же, как и в доме (+20°С), теплопотери равны 0, дом тепло не теряет. С уменьшением температуры на улице дом начинает терять тепло:

- при +15°С дом теряет 2 кВт в час; при +10°С — 4 кВт в час; при +5°С — 6 кВт в час; при 0°С — 8 кВт в час; и так далее. при температуре на улице -25°С теплопотери составят примерно 18кВт/час (цифры взяты для примера, точные теплопотери дома может рассчитать только специалист на основании предоставленных Вами данных о материалах, из которых построен дом, его утеплении и т.п.).

Для восполнения этих потерь тепла мы должны поставить котёл такой же мощности как и максимальные теплопотери дома, а лучше – даже чуть больше (а вдруг -35°С мороз стукнет :)). То есть мы ставим котёл 20 кВт.

Нужно отметить, что мощностью твердотопливного котла можно управлять в очень узких пределах. Или дрова горят (20 кВт), или – не горят (0 кВт). Можно, конечно, уменьшить доступ кислорода прикрыв заслонку и снизить интенсивность горения, но эффект – незначительный. Будет киловатт 15, не меньше.

А теперь представим, что дело происходит ранней осенью. Котёл горит на минимуме и выдаёт 15 кВт мощности. Температура на улице — 0°С и дом теряет только 8 кВт. Не очень хорошо. Дров-то вы сжигаете на 15 кВт, т.е. почти в два раза больше чем нужно. Мало того, встаёт вопрос: куда деваются остальные 7 кВт? Есть два варианта:

- перегретые радиаторы, в доме жарко; закипевший котёл, что чревато повреждениями самого котла и всей системы отопления.

Согласитесь, не очень хорошие последствия. Как избавиться от этих 7 кВт лишней мощности? Вот именно эту «лишнюю» мощность мы и аккумулируем в буферной ёмкости.

Как это работает на практике

Современная система отопления должна не только поддерживать комфортный уровень температуры во время работы котла, но и после этого. Снижение температуры теплоносителя в трубах происходит относительно быстро, поэтому необходимо установить дополнительные устройства. Лучше всего себя в этом плане зарекомендовала система отопления с теплоаккумулятором своими руками: схема, расчет, подключение которой можно сделать практически для любого автономного комплекса.

Принцип работы

Теплоаккумулятор представляет собой большую емкость, заполненную водой. Она нагревается от системы отопления прямым или косвенным образом. В результате этого температура воды повышается до максимального значения. Когда перестает работать котел происходит обратный процесс — энергия от нагретой воды передается теплоносителю.

Для выполнения этой задачи подключение к системе отопления теплоаккумулятора должно выполняться на максимально близком расстоянии от выходного патрубка котла. Кроме этого предъявляются следующие требования к конструкции:

- Правильно рассчитать объем. Он напрямую зависит от площади отапливаемого помещения;

- Теплоизоляция стенок. Это необходимо для уменьшения тепловых потерь, чтобы обеспечить максимальную теплоемкость;

- Возможность дополнительной функции горячего водоснабжения (ГВС).

Подобная система отопления с теплоаккумулятором может обеспечить уменьшение расхода топлива до 30%.

Важно. Значительно повышается уровень комфорта, выражающийся в поддержании оптимальной температуры долгое время даже при неработающем котле.

Однако перед планированием изготовления и установки теплоаккумулятора следует учитывать такие негативные факторы:

- Уменьшение КПД. Так как часть энергии от теплоносителя будет расходоваться на нагрев воды, то температура в радиаторах будет ниже, чем без теплоаккумулятора;

- Эффективный самодельный теплоаккумулятор отопления актуально устанавливать только для систем с высоким температурным режимом работы – от 80/60. В противном случае потери тепла за счет нагрева воды значительно уменьшат степень нагрева воздуха в комнатах;

- Большой объем емкости. Для аккумулирования достаточной энергии следует выбирать теплоаккумуляторы большой вместительности. Только так их работа будет по-настоящему эффективной.

Перед самостоятельным изготовлением необходимо сначала определиться с оптимальной конструкцией.

Обзор моделей

В качестве основы для самодельного теплоаккумулятора отопления можно рассмотреть стандартную заводскую модель. Она представляет собой емкость с несколькими патрубками для подключения. Внутри находится трубопровод в виде спирали, по которому протекает теплоноситель. Материал изготовления трубы — медь или оцинкованная сталь.

Внимание. Для повышения эффективности работы в конструкции предусмотрен дополнительный нагревающий элемент – электрический ТЭН.

Он служит в качестве альтернативного источника тепловой энергии для поддержания температуры воды в емкости на нужном уровне. Особо следует обратить внимание на конструкцию, а в частности — на обеспечение максимальной теплоизоляции. Она состоит из двух стенок, между которыми располагается слой утеплителя. Чаще всего это базальтовая вата. В результате подобный теплоаккумулятор для котлов отопления имеет следующие положительные качества.

- Равномерный нагрев воды по общему объему;

- Возможность функционирования систем отопления с помощью ТЭНа даже при не работающем котле;

- Минимальные тепловые потери от стенок корпуса.

Однако стоимость такой конструкции высока, а ее самостоятельное изготовление проблематично из-за сложности. Поэтому чаще всего применяется другая схема отопления с теплоаккумулятором.

В данном случае конструкция представляет собой емкость, в которой устанавливается спиральная труба отопления. Она имеет четыре патрубка для прямой и обратной трубы — входящие и выходящие. Ее изготовление намного проще, чем для вышеописанной модели. Для этого достаточно сварить емкость и сделать в ней соответствующие патрубки.

Важно. Если у системы отопления с теплоаккумулятором своими руками по схеме и расчету не предусмотрено подключение дополнительных источников забора энергии – по этому вопросу нужно проконсультироваться у специалистов.

Одним из преимуществ этой конструкции является небольшая трудоемкость работ. Но она менее эффективна, что сказывается на времени остывания воды. Ее можно модернизировать — установить электрический ТЭН. Подобная система отопления с небольшим теплоаккумулятором будет работать даже без котла. Но в этом случае значительно повысятся затраты электроэнергии. Пользоваться системой ГВС не рекомендуется, так как снижение КПД установки будет велико.

Расчет мощности

Главным техническим параметром теплоаккумулятора является его полезный объем. От этого зависит количество тепловой энергии, способной аккумулироваться в воде. Правильный расчет теплоаккумулятора для отопления начинается с анализа помещения. Сначала определяется его площадь, исходя из чего рассчитывается минимальное значение мощности, необходимое для обогрева всех комнат в течение одного часа. Делается это с помощью следующей формулы.

Для помещения площадью 90 м² необходимо в час вырабатывать 9 кВт энергии. Далее следует рассчитать количество запасенной энергии в теплоаккумуляторе для отопления на 1 м³ воды. Этот показатель зависит от ее температуры. Чтобы избежать долгих вычислений в таблице показаны данные для различных значений отдачи энергии от теплоносителя воде в емкости.