ЭПЮРА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ

— графич. изображение изменения давления циркуляционного по длине магистралей системы водяного отопления. Эпюра циркуляционного давления строится в процессе гидравлического расчета системы отопления по способу уд. линейных потерь давления после расчета осн. (при тупиковом движении воды в магистралях) или двух-трех циркуляц. колец (при попутном движении воды в магистралях). При построении Э.ц.д. падение давления по длине каждого участка магистралей условно считается равномерным.

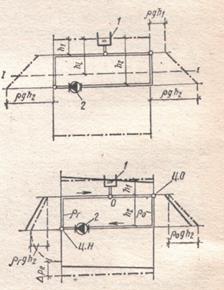

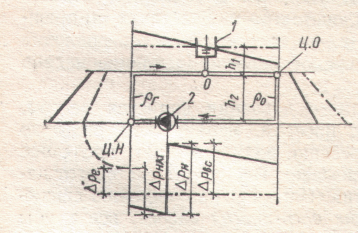

На схеме приведена эпюра давления для вертик. однотрубной системы водяного отопления с тупиковым движением воды в магистралях. По горизонтали нанесены длины участков магистралей и отмечены номера стояков системы отопления (1—7). По вертикали откладываются потери давления на участках подающих (на схеме сверху) и обратных (на схеме снизу) магистралей и потери давления на всех участках стояка, входящего в осн. цирку-ляц. кольцо (стояк 7). Общие потери давления в стояке . выражаются вертик. отрезком 7—7. По Э.ц.д. выявляются располагаемые разности давлений в точках присоединения к магистралям промежут. стояков, входящих в еще не рассчит. вто-ростеп. циркуляц. кольца системы (напр., разность давлений между точками 3 и 3 для стояка 3). Результаты гидравлич. расчета промежут. стояков также наносятся наЭ.ц.д., чтобы установить степень увязки располагаемых и потерянных давлений (допуст. невязка при расчете 15%). На схеме показаны, напр., точка 3″, связ. с потерями давления в стояке 3, и невязка давлений, выраженная отрезком 3″—3. Показано также, что потери давления в циркуляц. кольцах разл. длины, как правило, при расчете способом уд. линейных потерь неодинаковы. Штрихпунк-тирными линиями изображена «идеальная» Э.ц.д., необходимая для равномерного и устойчивого распределения теплоносителя между отд. стоякамй. Для получения такой эпюры следует значительно увеличить потери давления в стояках (рекомендуется до величины не менее 70% общих потерь давления в циркуляц. кольцах без учета потерь давления на общих участках магистралей) и уменьшить потери в магистралях.

На схеме приведена Э.ц.д., характерная для вертик. двухтрубной системы отопления с попутным движением воды в магистралях. Э.ц.д. для такой системы строится не только для того, чтобы получить располагаемое давление циркуляц. в точках присоединения к магистралям промежут. стояков, но и для того, чтобы убедиться в отсутствии «обратной» циркуляции воды в отд. стояках. Э.ц.д. в двухтрубной системе построена после гидравлич. расчета трех циркуляц. колец через средний, ближний и дальний от теплового пункта стояки (показаны невязки расчета 4 —4″ и 4—4″). Относительно незначит, потери давления в стояках (вертик. отрезки 1—Г, 2—2″ и т.д.) характерны для двухтрубной системы. Циркуляционное давление в подающей магистрали всегда должно быть больше, чем в обратной. Обратное соотношение давления в магистралях вызовет циркуляцию охлажденной воды через отопительные приборы — «обратную» циркуляцию. Это недопустимое явление станет возможным, напр., в стояке 2, если давление в точке 2 обратной магистрали в результате ошибочного выбора диаметра ее двух участков, прилегающих к точке 2, повысится до давления в точке 2″, или в стояке б, если давление в точке 6 подающей магистрали понизится до давления в точке 6″. На схеме пунктиром показано изменение давления в участках магистралей, вызывающее «обратную» циркуляцию воды через отопит, приборы стояков 2 и б.

Как отмечено выше, для надежного сохранения расчетной пропорциональности распределения воды между стояками в течение отопительного сезона, т.е. для обеспечения тепловой устойчивости системы отопления, потери давления в стояках (или ветвях) должны преобладать. Эпюра циркуляционного давления при относительно низких потерях давления в магистралях и высоких потерях в стояках схематично показана штрихпунктирными линиями. Если подобный вид сравнительно легко придать Э.ц.д. вертик. однотрубной системы отопления многоэтажного здания, уменьшая диаметр стояков, то в двухтрубной системе для этого потребуется увеличить гидравлич. сопротивление подводок к отопительным приборам путем установки на подводках регулирующих кранов с дросселирующим устройством. Последнее, кроме того, способствует повышению вертик. тепловой устойчивости двухтрубных стояков.

Динамика давления в трубопроводах местной и районной систем отопления с расширительным баком.

Гидравлическое давление в каждой точке замкнутых циркуляционных колец системы отопления в течение отопительного периода непрерывно изменяется из-за непостоянства плотности воды и циркуляционного давления. Исходное значение давления соответствует, гидростатическому давлению в каждой точке в состоянии покоя. Наибольшее изменение давления происходит при циркуляции максимального количества воды наивысшей температуры. Сравнивая крайние значения при этих двух теплогидравлических режимах, можно судить о динамике давления в каждой точке при действии системы в течение отопительного сезона.

Изменение гидравлического давления рассматривают с целью выявления в системе отопления мест с чрезмерно низким или высоким давлением, вызывающим нарушение циркуляции воды или разрушение отдельных элементов.

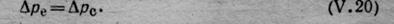

Динамика давления в системе отопления с расширительным баком.В вертикальной системе отопления с открытым расширительным баком с ненагреваемой водой при бездействии циркуляционного насоса избыточное гидростатическое давление одинаково на любом рассматриваемом уровне (замкнутый контур системы изображен двойными линиями на рис. V. 16). Наименьшее гидростатическое давление ρgh1 действует в верхней магистрали, наибольшее ρgh2 — в нижней. На произвольном уровне 1—1 давление равно р^ц-, где и,- — высота столба воды или вертикальное расстояние от поверхности воды в расширительном баке, на которой действует атмосферное давление. На рис. V.16 построена эпюра гидростатического давления в статическом режиме системы. Линии изменения давления (пьезометрические линии) показаны штрихпунктирными линиями, нанесенными для ясности изображения для верхней магистрали над нею, для нижней — под нею, а для вертикальных труб—слева и справа от них.

В системе отопления при циркуляции с постоянной скоростью движения давление в потоке воды изменяется по длине труб. Вязкость и деформации потока обусловливают сопротивление движению воды. Они вызывают потерю давления в потоке движущейся воды, переходящего в результате трения (линейная потеря) и вихреобразования (местная потеря) в тепло. Следовательно, в любой трубе давление в потоке уменьшается в направлении движения воды.

Для характеристики изменения гидравлического давления в действующей системе отопления будем учитывать изменение только гидростатического давления (ρgh + р), пренебрегая изменением гидродинамического давления ρ(ω 2 /2). Давление ρgh будет выражать избыточное гидростатическое давление, связанное с высотой h

столба воды плотностью р, расположенного над рассматриваемой осью или сеченаем потока; р — давление в потоке, вызывающее циркуляцию воды.

Рис. У.16. Эпюра гидростатического давления в системе отопления с ненагреваемой водой, находящейся в покое

1 — открытый расширительный бак; 2 —» циркуляционный насос (бездействует)

Рис. У.17. Эпюра гидростатического давления в системе отопления с нагреваемой водой при бездействии насоса

ц. н — центр нагревания; ц. о — центр ох-лаждения; 0 — точка постоянного давления; 1 — открытый расширительный бак; 2 •— циркуляционный насос (бездействует)

Рассмотрим изменение гидростатического давления в системе отопления с нагреваемой водой при бездействии насоса— фактически в гравитационной системе отопления. Представим, что вода в системе отопления, нагреваемая в одной точке (ц. н. — центр нагревания на рис. У.17), охлаждается в другой (ц. о. —центр охлаждения). При этом плотность воды в левом стояке составит рг, в правом — р0. В системе отопления при неравномерном распределении плотности воды должна возникнуть неуравновешенность гидростатических давлений.

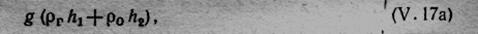

Для определения гидростатических давлений предположим, что вода в системе на какое-то мгновение неподвижна. Тогда максимальное гидростатическое давление в нижней точке правого стояка с охлажденной водой будет (см. рис. У.17)

а максимальное гидростатическое давление в левом стояке с нагретой водой

Так как ρ0 > ρг, гидростатическое давление в правом стояке при отсутствии циркуляции будет больше, чем в левом. Штрихпунктирные линии на рисунке V. 17 изображают эпюру давления в статическом режиме. Разность найденных гидростатических давлений вызывает циркуляцию воды по направлению часовой стрелки, т.е. является естественным циркуляционным (гравитационным) давлением:

где h2 — вертикальное расстояние между центрами охлаждения и нагревания воды или высота двух столбов воды — охлажденной и нагретой.

Из уравнения (У.18) можно сделать-выводы:

а) естественное циркуляционное давление возникает вследст

вие различия гидростатических давлений двух столбов воды (ох

лажденной и нагретой) равной высоты (∆ре на рис. У.17);

б) естественное циркуляционное давление не зависит от высоты

расположения расширительного бака (h на рис. У.17).

В общем виде естественное циркуляционное (гравитационное) давлениев рассматриваемой системе водяного отопления

и его значение зависит от разности плотности вoды и вертикального расстояния между центрами охлаждения и нагревания воды.

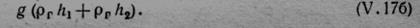

Под влиянием естественного циркуляционного давления в замкнутом кольце системы отопления устанавливается определенная циркуляция воды, при которой давление ∆ре, вызывающее циркуляцию, равно сопротивлению движению воды (∆рс — потери давления в системе):

Гидростатическое давление в точке присоединения трубы расширительного бака к магистрали, равное ρgh (см. рис. У.17), при постоянном объеме воды в системе измениться не может. Эта точка называется точкой постоянного давления или «нейтральной» точкой

системы. Во всех остальных точках системы гидростатическое давление при движении воды должно измениться из-за попутной потери давления. Условно принимая линейные,и местные потери давления равномерными, нанесем на рис. У17 вторую эпюру гидростатического давления в динамическом режиме—при естественной циркуляции воды в системе отопления (сплошные линии).

Как видно, гидростатическое давление во всех точках системы, кроме «нейтральной» (точка 0), при циркуляции воды изменяется следующим образом: перед точкой 0 (считая по направлению движения воды) оно увеличивается, а после точки 0 — уменьшается по сравнению с гидростатическим давлением, предполагавшимся при отсутствии циркуляции. В частности, гидростатическое давление в левом подъемном стояке (с восходящим потоком воды) возрастает, а в правом опускном стояке (с нисходящим потоком) убывает.

Можно констатировать, что при циркуляции воды в замкнутом кольце гравитационной системы отопления гидростатическое давление изменяется во всех точках, за исключением одной точки присоединения к системе трубы расширительного бака.

Перейдем к рассмотрению динамики давления в системе отопления с нагреваемой водой при действии циркуляционного насоса — в насосной системе отопления.

Насос, действующий в замкнутом кольце системы отопления, усиливает циркуляцию, нагнетая воду в трубы с одной стороны и засасывая с другой. Уровень воды в расширительном баке при пуске циркуляционного насоса не изменится, так как равномерно работающий лопастной насос обеспечивает лишь циркуляцию в системе, неизменного количества практически несжимаемой воды. Поскольку при указанных условиях — равномерности действия насоса и постоянстве объема воды в системе — уровень воды в расширительном баке сохраняется неизменным (безразлично, работает насос или нет), то гидростатическое давление в точке присоединения бака к трубам системы будет постоянным. Эта точка по-прежнему остается «нейтральной», т. е. на гидростатическое давление в ней не влияет давление, создаваемое насосом (давление насоса в этой точке равно нулю).

Следовательно, точка постоянного давления является местом, в котором давление, развиваемо^ насосом, меняет свой знак: до этой точки насос, создавая компре&ию, воду нагнетает, после нее он, вызывая разрежение, воду всасывает. Все трубы системы от насоса досочки постоянного давления (считая по направлению движения воды) будут относиться к зоне нагнетания насоса, все трубы после этой точки — к зоне всасывания.

Эпюра гидростатического давления в динамическом режиме — при насосной циркуляции воды в системе отопления — показана на рис. У.18 (сплошные линии). Видно, что в зоне нагнетания насоса — от нагнетательного патрубка насоса до точки постоянного давления 0 — гидростатическое давление увеличивается во всех точках, в зоне всасывания — от точки 0 до всасывающего патрубка насоса — уменьшается.

Таким образом, можно расширить вывод, сделанный ранее для гравитационной системы, — при циркуляции воды в замкнутом контуре системы отопления — и гравитационной и насосной — гидростатическое давление изменяется во всех точках, за исключением одной точки — точки присоединения трубы расширительного бака.

Общую потерю давления при движении воды в замкнутом кольце системы отопления ∆рс выразим через потерю давления в зоне нагнетания (обозначим ее ∆рнаг) и в зоне всасывания (∆рвс) как:

С другой стороны, из формулы (V.4) следует, что ∆рс = ∆ри+∆ре (на рис. У.18 показано, что ∆рн меньше суммы ∆рпаг и ∆рв, на величину ∆ре). Следовательно, общее (насосное и гравитационное) циркуляционное давление при установившемся движении воды будет затрачиваться без остатка на преодоление сопротивлений движению -воды в зонах нагнетания и всасывания.

Сравнивая рис. У.18 с рис. У.16, можно установить степень изменения гидростатического давления, связанную с потерей давления при циркуляции воды в системе отопления:

а) увеличение давления в любой точке в зоне нагнетания насоса равно потере давления в трубах*от рассматриваемой точки до точки постоянного давления, т. е.

б) уменьшение давления в любой точке в зоне всасывания насоса равно потере давления в трубах от точки постоянного давления до рассматриваемой точки, т. е.

где hi — высота столба воды от рассматриваемой точки до уровня воды в расширительном баке.

Рис, У.18. Эпюра гидростатического давления в системе отопления при действии насоса

I •— открытый расширительный бак; 2 — циркуляционный насос, 0 — точка постоянного давления

Очевидно, что в зоне нагнетания насоса следует считаться с повышением гидростатического давления по сравнению с давлением воды в состоянии покоя. Напротив, в зоне всасывания насоса необходимо учитывать понижение давления. При этом возможен случай, когда гидростатическое давление не только понизится до атмосферного, но даже может возникнуть разрежение.

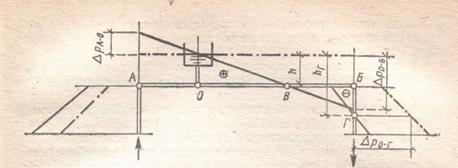

Рассмотрим такой случай. На рис. V. 19 изображено изме-

Рис. У.19. Изменение гидростатического давления в верхней подающей магистрали системы отопления

О— точка постоянного давления; А — точка в зоне нагнетания; Б —

точка наибольшего разрежения; В—Г — зона разрежения

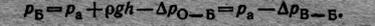

нение давления в верхней подающей магистрали системы отопления. В точке О гидростатическое давление равно рgh. В промежутке между точками О и В гидростатическое давление убывает в связи с потерей давления при движении воды. В точке В — рgh = ∆p0—В и рв = 0 (избыточное давление равно нулю), а полное давление, как и на поверхности воды в расширительном баке, равно атмосферному давлению ра. В промежутке между точками В и Б дальнейшая потеря давления вызывает разрежение — давление падает ниже атмосферного (знак минус на рисунке). Наиболее заметно давление понизится и разрежение достигнет наибольшей величины в точке Б. Здесь полное давление

Затем в промежутке между точками Б и Г давление возрастает в связи с увеличением высоты столба воды от h до hг, а разрежение уменьшается. В точке Г, где рghг = ∆ро—г, избыточное давление вновь, как в точке 5, рг = 0, а полное давление равно атмосферному. Ниже точки Г избыточное гидростатическое давление быстро возрастает, несмотря на последующую потерю давления при движении воды.

В промежутке между точками В и Г, особенно в точке Б, при давлении ниже атмосферного и при температуре воды, близкой к 100° С, возможно парообразование. При более низкой температуре воды, исключающей парообразование, возможен подсос воздуха из атмосферы через резьбовые соединения и арматуру. Во избежание нарушения циркуляции воды из-за ее вскипания или подсасывания воздуха при конструировании и гидравлическом расчете системы водяного отопления должно соблюдаться правило: в зоне всасывания в любой точке / системы отопления гидростатическое давление должно при действии насоса оставаться избыточным рi >pа; для этого должно удовлетворяться неравенство:

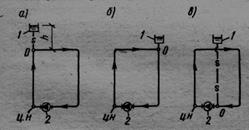

Возможны три способа выполнения этого правила:

а) поднятие расширительного бака на достаточную высоту

(рис. У.20, а):

б) перемещение расширительного бака к наиболее опасной верх

ней точке с целью включения верхней магистрали в зону нагнетания

(рис. У.20, б);

в) присоединение труб расширительного бака близ всасывающе

го патрубка насоса (рис. У.20,-в).

Применение первого способа возможно лишь в отдельных случаях, когда здание имеет повышенную часть, где может быть расположен бак. Второй способ применим в неразветвленной системе отопления с верхней подающей магистралью. Бак при этом выполняет также роль воздухоотводчика. Однако в разветвленной системе отопления при таком способе присоединения бака возможно нарушение циркуляции воды в отдельных частях.

Третий способ присоединения труб расширительного бака к системе отопления (см. рис. У.20, в) исключает возможность нарушения циркуляции воды. Точка постоянного давления при этом возникает в обратной магистрали близ насоса как одна, общая для всех циркуляционных колец системы. Зона нагнетания насоса распространяется почти на всю систему, в том числе и на наиболее высоко расположенные и удаленные от насоса трубы как опасные в отношении вскипания воды. Зона всасывания ограничивается отрезком общей обратной магистрали от точки О до всасывающего патрубка насоса, в котором гидростатическое давление в состоянии покоя достаточно велико и практически мало уменьшается при действии насоса.

Рассмотрение динамики давления в насосной системе отопления с открытым расширительным баком позволяет установить, что в каж-

Рис. у.20. Способы присоединения труб открытого расширительного бака к системе водяного отопления

а — к главному стояку системы; б — в верхней точке системы, наиболее удаленной от центра нагревания (ц.н); в — близ всасывающего патрубка циркуляционного насоса; 1 — открытый расширительный бак; 2 — циркуляционный насос; 0 — точка постоянного давления

дом циркуляционном кольце существует только одна точка постоянного давления, в которой зона нагнетания сменяется зоной всасывания. Точка постоянного давления может быть единственной во всей системе отопления, если расширительный бак присоединяется к общей подающей или обратной магистрали. Тогда она принадлежит любому циркуляционному кольцу системы. В системе отопления может быть несколько точек постоянного давления,

если имеются циркуляционные кольца, не включающие в себя точку присоединения расширительного бака. При этом одна из них во всяком случае находится в точке присоединения бака.