- Балансировка двухтрубной системы отопления своими руками

- Методы балансировки системы отопления

- Особенности работы с разными видами разводки

- Настройка по температуре

- Электронная балансировка системы

- Группа безопасности

- Отладка в автоматическом режиме

- Зачем делать балансировку

- Методы выполнения балансировки

- Гидравлическая балансировка отопительных систем

Балансировка двухтрубной системы отопления своими руками

Методы балансировки системы отопления

Качественно обустроенная система отопления — это не только монтаж всего отопительного оборудования (котла, насоса, радиаторов). Залогом успешного функционирования и эффективности системы является грамотная регулировка и настройка. Для этого производится такая процедура, как балансировка, целью которой является распределение теплоотдачи по комнатам таким образом, как нужно владельцу дома.

Сегодня балансировку системы отопления можно выполнить самостоятельно или воспользовавшись помощью профессионалов. Некоторые пользователи полагают, что подобная настройка требуется только для крупных зданий, в то время как для частных домов и небольших строения такая процедура не является обязательным условием.

Безусловно, такое мнение ошибочно. Балансировка — это обязательный процесс для любого типа помещений, в которых есть отопительная система. Если ее не выполнить, то тепло будет распространяться по некоторым участкам в избытке, а в других его будет не доставать. Балансировка позволит избежать этих неприятных моментов.

Особенности работы с разными видами разводки

Однотрубные системы отопления поддаются балансирующей регулировке наиболее просто. Всё благодаря тому, что суммарный проток через радиатор и связывающий байпас всегда одинаков и не зависит от пропускной способности установленной арматуры. Поэтому в системах типа «Ленинградка» работа ведётся не столько над балансировкой протока, сколько над уравнением количества тепла, выделяемого теплоносителем в радиаторах. Говоря проще, главная цель балансировки в таком случае — обеспечить, чтобы к наиболее удалённому радиатору вода поступала при достаточно высокой температуре.

В двухтрубных тупиковых системах действует несколько иной принцип. Каждый радиатор системы представляет собой своего рода шунт, гидравлическое сопротивление которого ниже, чем у всей остальной группы, расположенной далее по направлению протока. Из-за этого значительная часть теплоносителя протекает через шунт обратно к тепловому узлу, в то время как циркуляция далее по системе имеет гораздо меньшую интенсивность. В таких системах отопления приходится трудиться именно над выравниванием протока в каждом радиаторе путем изменения пропускной способности арматуры.

Двухтрубные попутные системы отопления балансировки не требуют вовсе, но при этом имеют сравнительно высокую материалоёмкость. В этом вся прелесть петли Тихельмана: путь, который проходит теплоноситель в цепи каждого радиатора, примерно одинаков, благодаря чему эквивалентность протока в каждой точке системы поддерживается автоматически. Похожим образом дело обстоит с лучевыми системами отопления и водяным тёплым полом: выравнивание протока выполняется на общем коллекторе по поплавковым расходомерам.

Настройка по температуре

Очень часто у домовладельца нет никакой проектной документации, а систему придумал и собрал талантливый сварщик дядя Ваня. Тогда остается только регулировать каждую батарею по температуре.

Чтобы выполнить балансировку системы отопления своими руками, надо на выходе каждого радиатора установить специальный вентиль, такой как показан на фото. Дополнительно понадобится электронный термометр, измеряющий температуру на любой поверхности.

Процесс начинается с того, что полностью открывается вентиль на самом дальнем и мощном отопительном приборе. Остальные открываются на определенное число оборотов. Например, если батарей на одной ветви – 6 шт., а клапан откручивается на 5 оборотов, то на первом радиаторе делаем 1 оборот, на втором – два и так далее, последний открываем до конца. Приблизительная балансировка двухтрубной системы отопления частного дома заключается в том, чтобы температура на выходах всех нагревателей была одинаковой.

Для этого надо измерять температуру металлического корпуса вентиля. Когда она высокая, то немного прикрывать его, если низкая – открывать. Следующий замер надо делать спустя 10 минут, чтобы температура после изменения успела стабилизироваться.

Электронная балансировка системы

Балансировка по температуре – процесс долгий и кропотливый. Осуществлять точную регулировку сложных систем отопления таким способом весьма затруднительно. Гораздо проще использовать смартфон со специальным мобильным приложением, дополнительную электронику и циркуляционный насос с функцией балансировки.

- циркуляционный насос с соответствующей функцией (в некоторых случаях на имеющийся насос устанавливается съемная голова насоса, предназначенного для балансировки системы);

- смартфон и специальное программное обеспечение;

- модуль беспроводной связи, устанавливаемый на голову насоса.

Электронная балансировка системы производится в четыре этапа:

Подготовительный – установка специального приложения на мобильное устройство и подключение модуля связи к насосу.

Ввод данных о системе (площадь отапливаемых помещений, количество отопительных устройств, температура теплоносителя и т. д.), измерение напора и расхода в каждом радиаторе или контуре теплого пола (выполняется с помощью мобильного приложения).

Балансировка системы по данным мобильного приложения – производится с помощью балансировочных вентилей (клапанов).

Демонтаж модуля связи и сохранение отчета по балансировке, сформированного мобильным приложением.

Вместо заключения: правильная балансировка позволяет точно настроить рабочие параметры отопления.

Это заметно снижает затраты на эксплуатацию системы и обеспечивает максимально комфортную температуру во всех помещениях.

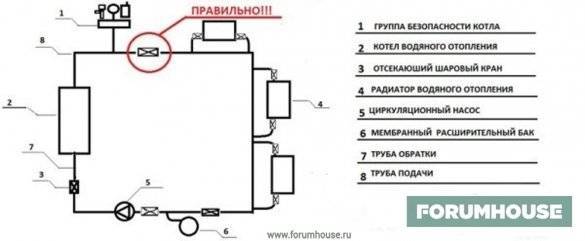

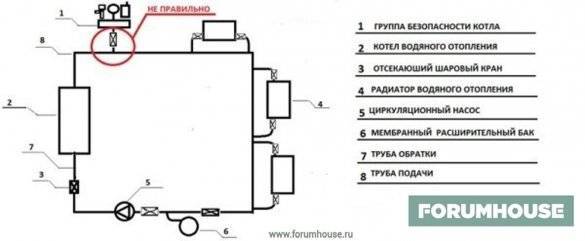

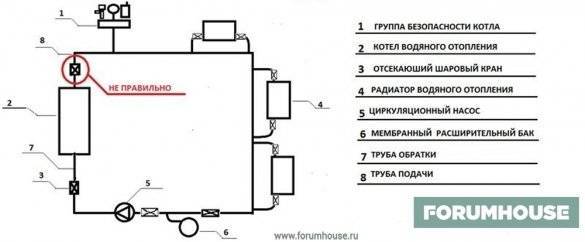

Группа безопасности

Группа безопасности состоит из трех элементов, подключенных последовательно, либо к одному корпусу:

Аварийный предохранительный клапан, позволяющий сбрасывать излишки теплоносителя при повышении давления в системе. Сброс можно вывести в прозрачную емкость (например, в пластиковую бутылку). Это сделает работу устройства более безопасной и уведомит о том, что имела место аварийная ситуация (даже если дома никого не было).

Автоматический воздухоотводчик – избавляет теплоноситель от воздуха, который при наличии в системе отопления может привести ее в нерабочее состояние.

Манометр – позволяет осуществлять визуальный контроль над давлением теплоносителя в подающей магистрали.

Группа безопасности врезается в подающую магистраль сразу на выходе из котла отопления. Делается это для того, чтобы в первую очередь защитить котел, который обладает самой высокой температурой.

Группа безопасности устанавливается строго вертикально, при этом она должна находиться выше уровня отопительного котла.

В самой высокой точке системы следует установить дополнительный клапан автоматического сброса воздуха. Воздух обязательно будет попадать в систему во время ее заправки (дозаправки), а это устройство поможет стабилизировать работу системы, избежать застоя теплоносителя по причине скопления воздуха и продлит срок эксплуатации циркуляционного насоса.

Отладка в автоматическом режиме

Существует некая золотая середина между двумя описанными выше способами. Специальное оборудование для автоматической балансировки гидравлических систем отопления позволяет провести настройку с очень высокой точностью и в достаточно короткие сроки. На текущий момент основным техническим решением для таких целей считается «умный» насос Grundfos ALPHA 3, укомплектованный съёмным передатчиком, а также фирменное приложение для мобильных устройств. Средняя цена комплекта оборудования составляет порядка $300.

В чём суть затеи? Насос обладает встроенным расходомером и может обмениваться данными со смартфоном или планшетом, где производится обработка всей информации. Приложение работает как путеводитель: пошагово направляет пользователя и указывает, какие манипуляции нужно проводить над разными частями системы отопления. При этом в базе приложения сохраняются отдельные комнаты с указанным числом нагревательных приборов, имеется возможность выбирать разные типы радиаторов, указывать их мощность, необходимые нормы обогрева и прочие данные.

Процесс происходит предельно просто и полностью демонстрирует алгоритм работы программы. После сопряжения с передатчиком и подготовки к работе от системы отключаются все радиаторы, это необходимо для измерения нулевого расхода. После этого запорные клапаны на каждом радиаторе поочередно открываются полностью. При этом расходомер в насосе отмечает изменения в протоке и определяет максимальную пропускную способность каждого нагревательного прибора. После того как все радиаторы будут внесены в базу программы, производится их индивидуальная регулировка.

Настройка запорного клапана на радиаторах происходит в режиме реального времени. Приложение имеет звуковую индикацию для возможности работы в труднодоступных местах. Балансировка требует тонкой подстройки запорного штока до такого положения, при котором текущий расход в системе сравняется со значением, рекомендованным программой. По завершении работы с каждым радиатором приложение формирует отчёт, в который включены все нагревательные приборы системы и расход теплоносителя в них. После выполнения балансировки насос ALPHA 3 может быть снят и заменён на другой с аналогичными параметрами производительности. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Зачем делать балансировку

Любая система отопления вне зависимости от ее типа должна обеспечить доставку к батареям расчетного объема теплоносителя, чтобы те, в свою очередь, могли нормально обогревать помещение. Причем каждый радиатор должен получить именно столько горячей воды, сколько нужно. Ни в коем случае не меньше и, желательно, не больше. Однако, всем известно, что большее количество воды всегда пойдет по пути наименьшего сопротивления.

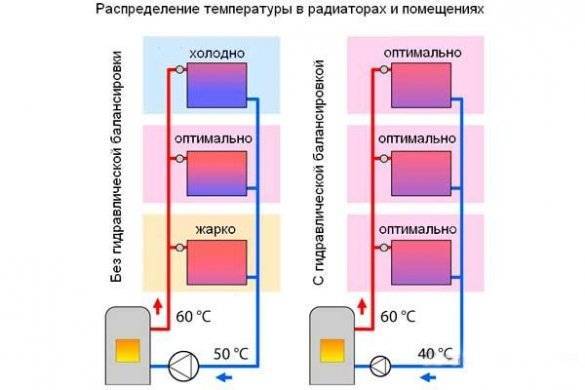

То есть, если гидравлическая балансировка системы отопления не сделана, то больше всего теплоты попадет в ближайшие к котлу батареи, а самые дальние не получают практически ничего. В одних помещениях жарко, в других – холодно. При этом котел функционирует отнюдь не в экономичном и щадящем режиме, а на максимуме. Ниже на рисунке хорошо отражена картина распределения тепла по системе в двух вариантах: разбалансированной и настроенной как полагается:

Итак, гидравлическая балансировка необходима для:

- равномерного прогрева всех отопительных приборов;

- работы котла в нормальном режиме и экономии энергоносителей;

- во избежание шума больших объемов воды, протекающих через ближние батареи с высокой скоростью.

Методы выполнения балансировки

Процедуру настройки в домашних условиях можно выполнить двумя способами:

- по расчетному расходу теплоносителя с помощью электронного расходомера;

- приблизительная балансировка по температуре.

Первый метод – наиболее точный и предполагает наличие проекта и гидравлического расчета системы с указанием расхода воды на каждом участке трубопровода. Без этого точная настройка системы невозможна. В крайнем случае расчет можно сделать самостоятельно либо обратиться к специалисту в данной сфере. Вторая составляющая регулировочная арматура, установленная на каждом ответвлении или стояке. И третье – специальный электронный прибор для балансировки, подключаемый к соответствующей арматуре.

Суть метода состоит в том, чтобы с помощью прибора определить реальный расход теплоносителя на каждой ветви или стояке системы. Для этого на ответвлении обратной магистрали должен быть установлен балансировочный вентиль со штуцерами для подключения электронного блока. Имея на руках схему с указанными расходами на каждую ветвь, остается только присоединить прибор к штуцерам вентиля и поворотом шпинделя отрегулировать требуемый расход. Таким способом производится и балансировка системы отопления многоэтажного дома.

Когда все спроектировано и просчитано правильно, то все батареи, находящиеся на отрегулированном стояке или ветке, получат нужное количество тепла. Каждый нагреватель настраивать таким методом не принято, тем более, если он оснащен термостатом.

Гидравлическая балансировка отопительных систем

Опубликовано: 11 декабря 2019 г.

Гидравлическая балансировка системы отопления решает две основные задачи: 1 – обеспечение комфортного обогрева во всех отапливаемых помещениях; 2 – снижение энергозатрат, благодаря эффективному использованию энергоресурсов. Кроме того, правильно выполненная балансировка системы отопления способствует работе котла в оптимальном режиме, продлевая его безаварийную эксплуатацию, и предупреждает возникновение шумов в отопительных приборах.

С уть гидравлической балансировки заключается в перераспределении рабочей среды по всем замкнутым участкам системы отопления так, чтобы через каждый отопительный прибор проходил расчетный объем теплоносителя. В результате правильно выполненной балансировки насосное оборудование, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя в контурах отопления, начинает потреблять минимум электричества, а тепловая энергия расходуется рационально.

Гидравлическая балансировка необходима для отладки работы как централизованных систем отопления многоквартирных многоэтажных домов, так и автономных систем отопления загородных домов – везде, где применяются системы водяного отопления. То же самое касается и использованных при организации систем отопления схем – однотрубная, двухтрубная или коллекторная (двухтрубная с лучевой разводкой) – все они нуждаются в гидравлической балансировке, которая гарантирует долговечную работу труб, арматуры, отопительного котла и всего комплекса приборов в системе.

Для эффективной регулировки работы отопительных систем, должны быть выполнены следующие условия: расчетный расход теплоносителя должен соблюдаться для всех отопительных приборов, в том числе и для расположенных на самом отдаленном участке (ветви) системы; перепад давления – иметь минимальный разброс по значениям; вся система должна быть гидравлически согласована как единое целое, а не только ее отдельные зоны.

Гидравлическая балансировка системы отопления или холодоснабжения производится с помощью применения запорно-регулирующей арматуры, а также измерительной аппаратуры – электронных расходомеров.

Запорно-регулирующая арматура

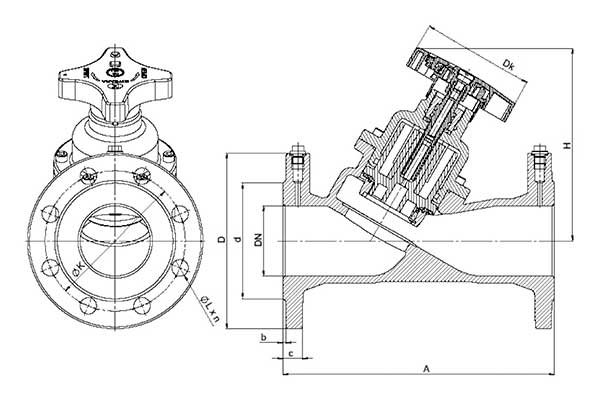

Разновидностью запорной арматуры, используемой для гидравлической балансировки в системах отопления, является балансировочный клапан (рис. 1, 2), который регулирует гидравлическое сопротивление изменением диаметра сечения трубы. Конструкция клапана предусматривает два ниппеля для измерения давления, температуры, перепада расхода теплоносителя.

Рис. 1. Балансировочный клапан

В системах отопления обычно используются балансировочные клапаны с ручным управлением (механические, статические) и автоматические (динамические) балансировочные клапаны. А также дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV). Статические балансировочные клапаны имеют конструкцию, позволяющую регулировать (изменять) и поддерживать расход в заданных расчетных значениях при запуске системы. Динамические балансировочные клапаны предназначены для поддержания постоянного расхода независимо от перепада давления, поскольку условия системы могут меняться. Клапаны дифференциального давления поддерживают перепад давлений подающей и обратной магистралей динамически постоянным между конкретными точками циркуляционного контура.

Рис. 2 Балансировочный клапан — схема

Механические балансировочные клапаны предназначены для плавного и точного регулирования расхода. Значение расхода устанавливают маховиком управления в соответствии с настроечной шкалой на клапане. Все клапаны оснащены механизмом фиксации предварительной настройки. Это означает, что после предварительной настройки позиционирование маховика может быть ограничено таким образом, что можно отключить клапан, для технического обслуживания, но открытие можно осуществить до положения предварительной настройки. Такие краны предназначены для работы в системе с постоянным давлением теплоносителя. При помощи механического клапана можно не только менять сечение трубопровода до требуемого, но и отсоединить отдельный отопительный прибор из сети, слить с него теплоноситель через кран. Механический балансировочный клапан может быть снабжен ниппелями для измерения давления в системе с обеих сторон от регулятора и фактического расхода транспортируемой среды, но выпускаются статические балансиры и без ниппелей (рис. 3).

Рис. 3 Механический балансировочный клапан

Автоматический балансировочный клапан (рис 4) позволяет оперативно изменять рабочие параметры автономной отопительной сети в соответствии с перепадами давления и потреблением нагретого теплоносителя. На каждый трубопровод автоматические балансировочные клапаны устанавливаются парой. Автоматический балансир и запорный клапан на подающем трубопроводе ставит ограничение на расход теплоносителя в соответствии с расчетными требованиями. На обратную трубу устанавливается клапан, препятствующий резким перепадам давления. Это дает возможность разделить отопительную систему на отдельные участки, которые могут функционировать независимо друг от друга. Выравнивание давления и регулировка подачи теплоносителя осуществляются в автоматическом режиме.

Рис. 4. Автоматический балансировочный клапан

Автоматические клапаны ограничивают расход до заданного значения при изменении скорости насоса или закрытии другой регулирующей арматуры в системе. Эти клапаны часто называют PICV (Pressure Independent Control Valves) – независимые от давления клапаны. Расход можно регулировать двумя способами: вручную, посредством предварительной настройки картриджа и автоматически через пропорциональный привод в соответствие с изменяющимися условиями в системе.

Дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV) предназначены для регулирования дифференциального давления и поддержания его на постоянном заданном уровне, независимо от граничных условий, в диапазоне между минимальным и максимальным расходами (рис. 5). Например, дифференциальное давление балансировочных клапанов Giacomini R206C можно плавно регулировать в диапазонах настройки от 5 до 30 кПа в режиме «L» (низкий) или от 25 до 60 кПа в режиме «H» (высокий) переключением селектора. Эта особенность гарантирует большую гибкость во время запуска и во время последующих изменений в гидравлической системе.

Рис. 5. Дифференциальный клапан контроля давления

В типовом гидравлическом циркуляционном контуре управление осуществляют двумя клапанами: механическим балансировочным клапаном и регулятором перепада давления. Статический балансировочный клапан устанавливают на контуре подачи, настраивают на проектный расход и подключают к регулятору дифференциального давления, который устанавливают на обратном контуре (рис. 6). Подключение между этими клапанами осуществляют медной трубкой, входящей в состав дифференциального клапана. Такая конфигурация позволяет регулятору дифференциального давления поддерживать перепад давления в заданном диапазоне расчетных значений в пределах балансируемого контура.

Рис. 6. Механический балансировочный клапан и регулятор перепада давления на прямой и обратной линии системы отопления

Области применения динамического управление дифференциальным давлением можно обозначить следующим образом:

– регулирование перепада давления в контурах с пропорциональными приводами (как правило, радиаторными клапанами с термостатическими головками) – это конфигурация, в которой регулирование предназначен для защиты каждого контура от избыточного давления, поступающего из смежных контуров

– регулирование перепада давления в контурах с отключаемыми приводами (как правило, в системах панельного отопления или с фанкойлами), где индивидуальный поток в каждом контуре контролируется косвенным образом. После ввода в эксплуатацию и предварительной настройки клапана дифференциального давления со всеми открытыми контурами, клапан будет поддерживать дифференциальное давление коллектора, когда некоторые контуры будут закрыты. Поскольку дифференциальное давление и гидравлическое сопротивление для открытого контура не изменяется, его расход останется неизменным

Варианты балансировки

Метод предварительной настройки клапанов основан на балансировке в соответствии с гидравлическим расчетом при проектировании системы до монтажа. Циркуляционные кольца увязываются настройкой регулирующих клапанов и терморегулятора. Настройку определяют по пропускной способности Kv. Однако в этом случае невозможен учет отклонений от проекта при монтаже, к тому же принимается, что коэффициенты местных сопротивлений постоянны во всем диапазоне регулирования и не оказывают взаимовлияния.

При пропорциональном методе, основанном на закономерностях отклонения потоков в параллельных участках системы при регулировании одного из них, принимается, что в разветвленных системах регулирование одного из клапанов внутри модуля не влечет пропорционального изменения параметров в остальных его клапанах. Модулем системы может быть совокупность стояков либо ветвей, регулируемых общим клапаном. На каждом стояке либо ветви должен также быть регулирующий элемент. Вся система делится на иерархические модули с общими регулирующими клапанами. Совокупность модулей низших уровней составляет модуль высшего уровня. Балансировку начинают внутри первых, переходя по иерархии модулей, увязывая их между собой и приближаясь к главному регулирующему клапану всей системы.

Критериями оптимизации служат: достижение наиболее низкого допустимого давления в системе и наиболее высоких внешних авторитетов (авторитет – отношение потерь давления в регулирующем сечении полностью открытого клапана к потерям давления на регулируемом участке системы, безразмерный параметр, характеризующий отклонение от идеальной расходной характеристики) клапанов.

В обоих случаях наилучшим вариантом являются минимальные потери давления в основном циркуляционном кольце системы. Для этого потери давления в регулирующем клапане также должны быть минимальными. Их принимают, исходя из точности приборов измерения перепада давления, как правило, выше 3 кПа. В регулирующих клапанах с расходомерной шайбой – не ниже 1 кПа.

Наличие большого количества регулирующих клапанов (на каждом иерархическом уровне) приводит к уменьшению авторитетов терморегуляторов и, следовательно, отдаляет проектировщика от создания системы с идеальным регулированием. Кроме того, приходится выбирать насос с увеличенным напором, что приводит к нерациональным потерям энергии.

Пропорциональный метод балансировки применяют для разветвленных систем, имеющих сложную конфигурацию модулей, а также предусматривающих дальнейшее расширение и поэтапный ввод в эксплуатацию. Основной недостаток метода, который требует наличия измерительного прибора и затрат времени для проведения наладки каждого клапана, – многократные измерения при итерационном приближении к заданному результату.

Компенсационный метод балансировки проводится в один этап, но требует двух измерительных приборов и трех наладчиков. Основное его преимущество – отсутствие многократных измерений. Время экономится также за счет балансировки отдельных ответвлений системы при монтаже остальной ее части, при функционировании контура насоса. При этом методе регулирующий (эталонный) клапан основного циркуляционного кольца устанавливают на определенный перепад давления (обычно 3 кПа). Первый наладчик следит за тем, чтобы он поддерживался. Второй – компенсирует возникающие отклонения за счет регулировки клапана-партнера до достижения на эталонном клапане изначально заданного перепада. Третий наладчик регулирует клапаны последовательно, приближаясь к клапану-партнеру. Компенсационный метод используется в системах с ручными регулирующими клапанами.

Автоматическая балансировка

Ускорить и облегчить процесс балансировки систем отопления поможет использование интеллектуальных приборы (рис. 7) для настройки балансировочных клапанов, например, Smart Balancing (Швеция). В электронной памяти прибора помимо обновляемого программного обеспечения содержатся данные о необходимой для проведения регулировки характеристике Kv (коэффициент пропускной способности) продукции различных компаний. Управление прибором осуществляется при помощи ручного терминала или мобильного телефона с функцией bluetooth (операционная система Windows Mobile). Устройство само выполняет подключение и информирует об этом индикатором. Соединение с входом/выходом регулируемого балансировочного клапана осуществляется при помощи стандартных разъемов и гибких шлангов.

Рис. 7. Настройка балансировочного клапана с применением компьютерной технологии

Упомянутый прибор рассчитан на работу в системах отопления с максимальным давлением до 25 бар, перепадом давления до 10 бар и температурой теплоносителя до 120 ˚С.

Ещё одно простое решение предлагает компания Grundfos – циркуляционный насос с функцией балансировки, например, ALPHA2 или ALPHA3 (рис. 8) со встроенной технологией Go Balance. С ним монтажник выполнит гидравлическую балансировку системы отопления в доме площадью 200 м2 всего за 2 часа. Для этого нужно установить на смартфон бесплатное приложение Grundfos GO Balance, соединиться с насосом по Bluetooth и следовать инструкциям программы.

Рис. 8 Циркуляционный насос ALPHA3 со встроенной технологией Go Balance смонтированный в системе отопления

Коллекторная балансировка

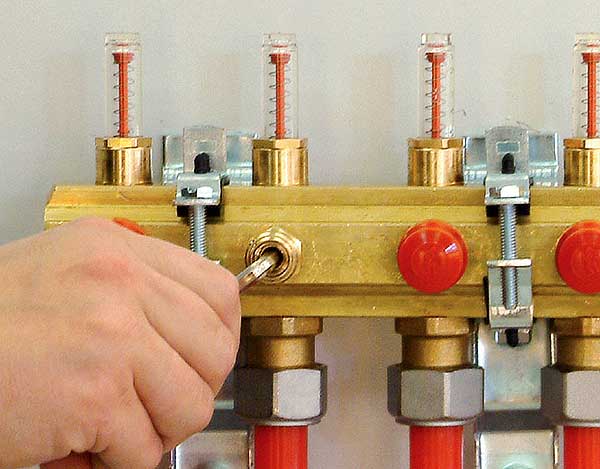

Для распределения теплоносителя к конечным потребителям (радиаторы, контуры теплого пола) применяют коллекторные узлы, состоящие из двух коллекторов (рис. 9) – подающего и обратного, на которых предусмотрены регулирующие клапаны (рис 10 а, б).

Рис. 9. Коллектор для подключения теплого пола

Рис. 10. Настройка расходов (балансировка) контуров коллектора: а – с отсечными клапанами; б – с отсечными клапанами с расходомерами (б)

Предварительная установка требуемых расходов (балансировка) на распределительных коллекторах необходима для обеспечения подачи расчетного количества теплоносителя для каждого контура. Ее выполняют с помощью отсечных (настроечных) клапанов или клапанов с расходомерами.

Для коллекторов со статическими отсечными клапанами настройка занимает много времени, если расчет предварительной настройки не был сделан заранее. Однако, чтобы определить предварительную настройку отсечных клапанов необходимо получить всю информацию о системе. Использование расходомеров на коллекторе также требует значительного времени, так как изменение положения отсечного клапана одного контура изменяет расходы в других. В любом случае балансировка является статической, то есть когда отдельные контуры будут отключены, количество воды в соседних изменится, что приведет к избытку в этих контурах.

Автоматическая гидравлическая балансировка с динамическим управлением расхода позволяет избежать этого переполнения и обеспечить оптимальное распределение температуры, сэкономит энергию и повысит комфорт.

Коллекторы с динамическим управлением расходом теплоносителя поддерживают и ограничивают индивидуальный расход в подключенных контурах посредством картриджа, установленного на каждом выходе обратного коллектора. Достаточно выполнить предварительную настройку требуемого расхода, и картридж обеспечивает его в диапазоне дифференциального давления, когда другие контуры на коллекторе открываются или закрываются. Кроме того, расход отдельного контура можно проконтролировать на расходомерах, которые установлены в подающем коллекторе. Гидравлическая балансировка достигается за одну операцию.

Рис. 11 Комбинированная система отопления на базе наносмесительного узла

Комбинирование высокотемпературного (радиаторного) контура отопления и низкотемпературного, например, теплый пол требует дополнительной гидравлической увязки, так как у каждого из контуров (рис. 11) предусмотрен собственный циркуляционный насос и значительно различаются значения гидравлических потерь. Например, для насосносмесительного узла с коллектором серии R557R-2 (Giacomini) для гидравлической балансировки (рис. 12) предусмотрены два клапана (поз. 5 – 6 на рисунке). Один клапан регулирует подачу высокотемпературного теплоносителя в контур подмеса, второй, установленный на перепускном байпасе, регулирует расход возвращаемого теплоносителя из низкотемпературного контура теплого пола. Регулирование контуров теплого пола и радиаторов производят отсечными клапанами коллекторов.

Рис. 12 Наносмесительный узел: 1 — металлический шкаф, 2 -подача высокотемпературного контура, 3 — обратка высокотемпературного контура, 4 — трехходовой клапан подмеса с термостатической головкой, 5 — первичный балансировочный клапан, 6 — вторичный балансировочный клапан, 7 — корпус датчика предохранительного термостата, 8 — запорный клапан насоса, 9 — ручной воздухоотводчик, 10 – насос, 11 — сливной кран, 12 – термометры, 13 — подающий коллектор низкотемпературного контура, 14 — обратный коллектор низкотемпературного контура, 15, 16 — направляющие для крепления, 17 — предохранительный термостат, 18 — корпус датчика термостатической головки.