- Варианты гидравлического расчета водопроводных сетей

- Цели выполнения гидравлического расчета водопроводных сетей

- Варианты гидравлического расчета водопроводных сетей

- Проектный

- Поверочный

- Порядок проведения гидравлического расчета

- Пример расчета холодного водоснабжения

- Гидравлический расчет водопроводной сети

Варианты гидравлического расчета водопроводных сетей

Гидравлический расчет водопровода – совокупность вычислений, производимых на этапе проектирования здания (многоэтажного дома, коттеджа). Роль данного вида работ очень важна – неправильно спроектированная система водоснабжения не будет нормально функционировать. Выражаться это может в слабом напоре воды на верхних этажах высоток и в частых прорывах подвальных коммуникаций из-за высокого давления ввода.

Цели выполнения гидравлического расчета водопроводных сетей

- вычисление максимального расхода воды на отдельных участках системы водоснабжения;

- определение скорости перемещения воды в трубах;

- расчет внутреннего диаметра труб для монтажа различных участков водопроводной сети;

- вычисление потери напора воды при подаче ее из магистрального трубопровода на определенную высоту;

- определение мощности насосного оборудования и целесообразности его использования с учетом произведенных расчетов.

Выполняются расчеты на основании данных и методик СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Варианты гидравлического расчета водопроводных сетей

В зависимости от целей различают два вида гидравлического расчета водопроводных сетей — проектный и поверочный (наладочный).

Проектный

Данный вид гидравлического расчета производится при проектировании системы водоснабжения здания. С его помощью определяют вид трубопроводов для различных участков сети, скорость потока в них.

Кроме вычислений данный вид расчета включает в себя схематическое расположение элементов внутреннего водопровода — узла ввода, подвальных коммуникаций, стояков, узлов водоразбора.

Поверочный

Основными целями данного вида гидравлического расчета является определение распределения потоков в системе водоснабжения, вычисление напора источников при заранее вычисленных внутренних диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

Результатами поверочного расчета являются:

- водопотребление и потери напора на всех участках системы водоснабжения;

- объем подачи воды от источника (магистрального водопровода, водонапорной башни или контррезервуара);

- пьезометрические напоры в различных точках водоразбора.

Все полученные в результате данного расчета значения используют для проектирования расположения точек водоразбора – сантехнических приборов – внутри проектируемого здания.

Точный и достаточно быстрый наладочный расчет водопроводных сетей различной конфигурации (от простой тупикового водопровода до более сложной кольцевой системы) можно производить при помощи программ: «ГидроМодель», «Умная Вода», «WaterSupply», «Гидравлический расчет трубопровода».

Порядок проведения гидравлического расчета

- Определение количества точек водоразбора – для этого по типовому плану здания определяют количество умывальников, ванн, унитазов в здании.

- Составление схематического изображения (аксонометрической схемы) внутренней водопроводной сети – вручную или при помощи специального программного обеспечения составляется схема расположения стояков водоснабжения и подключаемых к ним сантехнических приборов. При этом для удобства дальнейшей работы каждый горячий и холодный водоснабжающий трубопровод отмечают различными цветами (красным и синим соответственно).

- Разбиение водопроводной сети на отдельные расчетные горизонтальные и вертикальные участки, состоящие из трубопроводов и водоразборных узлов. Границами каждого участка является запорная арматура и сантехнические приборы.

- Вычисление вероятности одновременного включения всех водоразборных узлов расчетного участка(P) – расчет значения данной величины производится по следующей формуле:

P=Q макс.вод ×U/Qприб.×N×3600;

где Q макс.вод –расход воды в часы с максимальным водопотреблением, л/ч на 1 жителя;

U – количество жителей, которых обеспечивают водой коммуникации и водоразборные узлы расчетного участка, чел;

Qприб. – нормативный расход через узел водоразбора в среднем составляющий 0,18 л/с;

N – количество входящих в расчетный участок узлов водоразбора (сантехнических приборов), шт;

3600 — коэффициент используемый для перевода литров в час в литры в секунду.

- Определение максимального секундного расхода воды трубопроводом и водозаборными узлами расчетного участка по формуле:

Q макс.расх.вод= 5× Q в.приб×a; л/с

где Q в.приб – суммарный нормативный расход через узлы водоразбора участка;

a – величина безразмерная. Ее значение находят по специальным таблицам в СНиП 2.04.01-85.

- Подбор оптимального внутреннего диаметра трубопровода — подбирается с учетом рекомендаций по использованию и экономической целесообразности применения в данных условиях.

- Расчет скорости воды — вычисляют по специальным методическим пособиям, исходя из внутреннего диаметра выбранного трубопровода.

- Вычисление потерь напора (Нl) по формуле:

где L – длина расчетного участка, м;

i – удельные потери напора при трении воды о внутренние стенки трубопровода, измеряется данная величина в миллиметрах водяного столба/метр трубопровода;

Kl – поправочный коэффициент, при проектировании жилых многоквартирных домов и коттеджей его значение равно 0,3.

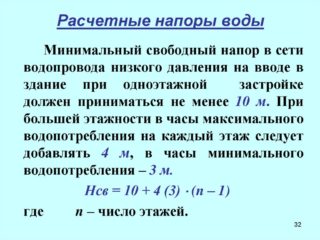

- Для зданий имеющих 2 и более этажей гидравлический расчет требуемого напора(Hтр) водопроводного ввода в месте его подключения к наружному магистральному трубопроводу производится по следующей формуле:

где n – количество этажей;

4 -напор необходимый для поднятия воды для каждого этажа, расположенного выше первого, м.

- Фактический требуемый напор в точке ввода (Нф) находят, суммируя расчетный напор ввода (Hтр) с потерями напора на расчетных участках (Нl):

Нф= Hтр+ Нl расч.уч.1+ Нl расч.уч.2+ Нl расч.уч.3+ Нl расч.уч.4+ Нl расч.уч.n

Результаты такого расчета записывают в сводную таблицу.

Напор в 10 метров водного столба равен давлению в водопроводной магистрали равном 1 атмосфере (1 Bar).

Пример расчета холодного водоснабжения

Здание – 2-х этажный дом с цокольным этажом, одним вертикальным стояком высотой от подвала до верха -6 м, 5 точками водоразбора (кухонной мойкой, смесителем ванны и умывальника, унитаза,– на первом этаже; унитазом и смесителем душевой кабины — на втором этаже). В доме живет семья из 6 человек.

- Проектируемая внутренняя система водоснабжения разбивается на 2 расчетных участка – первого и второго этажа. Длина коммуникаций первого участка равна 5 м, вертикального стояка и горизонтальных коммуникаций второго участка – 5,5 м.

- Используя табличные данные СНиП, рассчитывается вероятность одновременного включения всех водоразборных узлов для первого и второго расчетных участков:

- Максимальный расход данных участков с учетом найденных по таблицам соответствующих значений коэффициента a будет равен:

Q макс.расх.вод1= 5× Q в.приб×a = 5×0,18×0,265=0,24л/с;

Qмакс.расх.вод2= 5×Qв.приб×a =5×0,18×0,241=0,22 л/с

- С учетом полученных значений расхода воды внутренний водопровод проектируют из простой полипропиленовой трубы диаметром 25мм (горизонтальные отводы от стояка) и 32 мм (вертикальный стояк).

- На основании значений длины первого и второго расчетного участка, величины коэффициента i и Kl (для таких условий они равны 0,083 и 0,3 соответственно) потеря напора на первом и втором расчетном участке будет равна:

Нl уч.1= L1×i×(1+Kl) = 5×0,083×1,3=0,54 м.вод. столба;

Нl уч.2= L1×i×(1+Kl) = 5,5×0,083×1,3=0,59 м.вод. столба.

Суммарная потеря напора на двух расчетных участках будет равна 1,14 водного столба или 0,114 атмосферы.

- Требуемый напор в точке ввода для такого здания будет равен:

Hтр=10+(2-1)×4=14 метров водяного столба или 1,4 атмосферы

- Фактический требуемый напор в точке ввода для данного коттеджа будет равен:

Нф= Hтр+ Нl расч.уч.1+ Нl расч.уч.2=14+1,14=15,14 метров водного столба или 1,5 атмосферы

Благодаря произведенному расчету, хозяин дома на этапе проектирования с учетом давления магистрального водопроводного трубопровода своего населенного пункта может планировать определенную схему внутренней водопроводной сети.

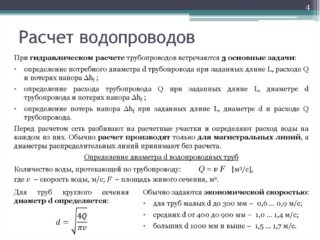

Гидравлический расчет водопроводной сети

Определениедиаметров труб. Гидравлический расчет водопроводной сети заключается в определении диаметров труб и потерь напора на преодоление сопротивления в трубах при пропуске по ним расчетного количества воды. Знание потерь напора необходимо также для расчета высоты водонапорных башен, а также для выбора насоса с требуемой напорной характеристикой.

Расход воды определяется количеством и составом водопотребителей, а также принятыми строительными нормами и правилами водопотребления (СНиП).

Расчет водопотребления производится с целью определения численных значений среднесуточного расхода Qср.сут, максимального суточного расхода Qmaxсут и максимального часового расхода Qmaxчас с учетом затрат воды на поение животных и на производственно-технические нужды. В расчетах также необходимо учесть расход воды на тушение возможного пожара и создание в системе минимально необходимого запаса (на случай отключения электроэнергии, наложения карантина при эпизоотии и т. п.). Для расчета необходимо знать среднесуточные нормы водопотребления, состав и количество водопотребителей каждого вида.

Нормой водопотребления называется количество воды в литрах, расходуемоеодним потребителем в сутки. Применительно к животным она включает расходы на поение, мойку помещений, молочной посуды, приготовление кормов, охлаждение молока и др. Расход воды на фермах очень неравномерен как в течение года (по сезонам), так и в течение суток (по часам). Его колебания оцениваются соответствующими коэффициентами неравномерности: для животноводческого сектора kсут = 1,3 и kч = 2,5; для жилищно-коммунального сектора в сельской местности kсут = 1,2…1,4 и kч = 1,5…2,0.

Среднесуточный расход воды на ферме Qср.сут, м 3 /сут, определяется по формуле

где ni – число потребителей i-гo вида; qi – среднесуточная норма потребления воды i-м потребителем, л/сут; N – общее число потребителей.

Максимальный суточный расход воды Qmaxсут определяется из равенства

где kсут – коэффициент суточной неравномерности.

В сутки максимального водопотребления среднечасовой расход Qср.ч, м 3 /ч, составит

а максимальный часовой расход Qmaxчас, м 3 /ч, будет

где kч – коэффициент часовой неравномерности.

Для обоснования выбора насосов и расчета поточных линий требуется знать секундный расход Qmaxс, м 3 /с, который рассчитывается по формуле

Запас воды на противопожарные нужды предусматривает быструю и бесперебойную подачу ее к месту возникновения пожара в достаточном количестве и с необходимым напором в течение 3 ч.

Если дебит источника водоснабжения недостаточен для тушения пожара, то на ферме предусматривается устройство специальных резервуаров для хранения неприкосновенного трехчасового запаса воды. Расход воды на наружное тушение одного пожара через гидранты для зданий объемом от 3 до 5 тыс. м 3 принимают равным 10…20 л/с. В фермских водопроводах низкого давления необходимый напор для тушения пожара создается с помощью передвижных пожарных насосов, которые присоединяются к пожарным гидрантам наружной водопроводной сети.

Для объектов с пожарным расходом более 20 л/с потраченный на тушение пожара неприкосновенный запас воды в резервуарах должен быть восстановлен в течение 24 ч, а для объектов с пожарным расходом менее 20 л/с – в течение 36 ч.

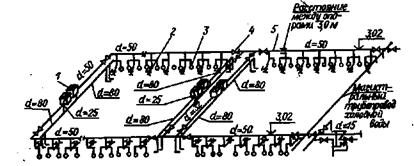

В качестве примера рассмотрим схему внутреннего водопровода в животноводческом помещении, а именно в свинарнике-откормочнике комплекса по выращиванию и откорму 54 тыс. свиней в год (т. п. 802–142), показанную на рис. 1.6. На комплексе сектор откорма состоит из пяти свинарников, в которых размещены 18 000 голов секциями в групповых станках по 25 голов. В свинарнике установлены 146 автопоилок. Внутренняя кольцевая сеть собрана из труб диаметром 50 мм и размещена на высоте 3,02 м от пола свинарника. Автопоилки и поливочные вентильные краны присоединены к кольцевой сети отводами (спусками) из труб диаметром 25 и 15 мм. Кроме того, в свинарнике установлено 12 смывных баков вместимостью по 1000 л для удаления жидкого навоза из каналов самотечной системы, в которые вода из баков подается по трубам диаметром 80 мм.

Главный магистральный трубопровод, питающий водой все внутренние водопроводы комплекса, выполнен из стальных труб диаметром 200 мм и проложен в поперечной галерее, устроенной в коридоре, который проходит через все его свинарники. Вода в магистральный трубопровод поступает из наружной сети с двух сторон: со стороны входа в коридор и со стороны выхода из него. К числу водопотребителей в каждом свинарнике относятся также душевые помещения и санузлы.

1 – баки для смыва навоза; 2 – поливочные краны; 3 – автопоилки; 4 – задорный кран (вентиль); 5 – кольцевая сеть внутреннего водопровода

Рисунок 1.6 – Схема внутреннего водопровода в свинарнике-откормочнике комплекса по выращиванию 54 тыс. голов

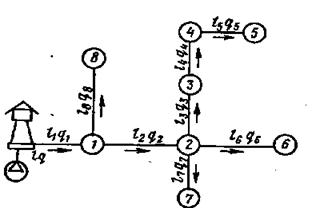

Для гидравлического расчета на основании генерального плана хозяйства составляют расчетную схему водопроводной сети, на которую по участкам наносятся исходные данные: секундные расходы воды каждым участком qyчi, л/с; длина каждого участка

Расчетная схема тупиковой сети показана на рисунке 1.7. На ней начальные и конечные точки участков обозначены номерами по ходу движения воды.

Для расчета водопроводных сетей важно уяснить, что по всем участкам, кроме конечных (тупиков), идут два потока с путевым расходом qn, достаточным для удовлетворения потребителей, расположенных на рассматриваемом участке, и с транзитным расходом qT, предназначенным для потребителей, расположенных по ходу потока за рассматриваемым участком. Поэтому расход воды в начале любого участка сети равен сумме путевого и транзитного расходов. Через конечную точку каждого расчетного участка проходит только транзитный расход, так как весь его путевой расход уже израсходован. На следующем участке, расположенном вслед за рассматриваемым, снова будут два расхода: путевой – для потребителей нового участка; транзитный, уменьшенный на величину путевого расхода этого участка.

l – длина участка; q – расчетный расход участка

Рисунок 1.7 – Расчетная схема тупиковой водопроводной сети

Таким образом, в любом сечении расчетного участка расход, проходящий по участку, будет изменяться от

где а – коэффициент, учитывающий соотношение значений транзитного и путевого расходов, зависящий от равномерности (по длине) забора воды из линии потребителями; значение а принимают равным 0,5, тогда

Суммируя среднесуточные расходы с учетом норм водопот-ребления по всем потребителям, можно рассчитать, пользуясь формулой (1.7), суточный расход воды по всему объекту (ферме, комплексу).

Диаметр трубы каждого из участков водопроводной сети определяют по расчетному расходу

При этом используют уравнение

где Fi – площадь i-го живого сечения напорной трубы, м 2 ; v – скорость движения воды, м/с.

Из зависимости (1.8) получают формулу для определения диаметра трубы D, на i-м участке:

Скорость движения воды в трубах диаметром 50…300 мм принимают равной 0,7…1,0 м/с; для труб диаметром 300…1000 мм – от 1,0 до 1,5 м/с. Диаметры труб наружных сетей можно выбирать, пользуясь данными, приведенными в табл. 1.5.

Потери напора в трубах.Напор – это гидравлическое давление в водопроводной сети, выраженное через высоту водяного столба в метрах. При анализе работы трубопровода различают потери на трение по длине и местные потери (в задвижках, кранах, отводах и т. п.), вызываемые изменением скорости или направления потока воды.

Применительно к водопроводным трубам круглого сечения потери напора на трение hT по длине выражают через скорость v или расход Q и их значения определяют соответственно по формулам

где hТ – потери напора на трение по длине трубопровода, м; λ – коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий от материала труб, степени шероховатости их стенок и диаметра (для приближенных расчетов можно принимать λ = 0,03); v – скорость движения воды в трубах, м/с; l – длина трубопровода, м; D – диаметр трубопровода, м; Q – секундный расход воды, м 3 /с; g = 9,81 м/с 2 – ускорение свободного падения.

Для расчетов определяют потери напора на единицу длины трубопровода (на 1, 100, 1000 м), называемые гидравлическим уклоном, который находят из формулы

Потери напора в местных сопротивлениях hМ определяют, пользуясь выражением

где ξ – безразмерный коэффициент местного сопротивления; v – скорость движения воды за местным сопротивлением, м/с.

В протяженных водопроводных сетях потери в местных сопротивлениях оценивают как 3…5 (в наружных) и 5…10% (во внутренних) от всех линейных потерь на трение.

Полные потери напора в трубопроводе определяются как сумма потерь на трение по длине и потерь в местных сопротивлениях, т. е.

Для нормальной работы водоразборных приборов в каждом пункте сети должен оставаться еще некоторый запас напора, называемый свободным напором. В наружной водопроводной сети на фермах свободный напор соглсно СНиП быть не менее 10м. Для водопроводной сети соответствующие значения должны быть не менее 4 м для автопоилок и 2 м для водоразборных кранов. Свободные напоры на вводах в производственные помещения устанавливают в соответствии с расходами воды, которые они обеспечивают.