ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ

Гидравлический расчет системы парового отопления — процесс определения параметров паро- и конденсатопроводов таким образом, чтобы общие потери давления в них при протекании расчетного количества пара и конденсата были равны разности давлений в начале и конце системы. Гидравлический расчет паропроводов низкого давления выполняется при условно постоянном давлении (0,01 МПа) и плотности (0,63 кг/м3) пара, коэффициентау эквивалентному шероховатости труб кэ — 0,2 мм без учета попутной конденсации пара. Подобный прием расчета основывается на практически малом изменении давления и плотности пара по длине паропроводов. Начальное давление пара при этом выбирается в зависимости от максимальной длины паропроводов (например, при длине менее 100 метров начальное давление пара принимается равным 0,005, конечное перед отопительным прибором — 0,0015—0,002 МПа). Для уравнивания потерь давления во взаимосвязанных паропроводах различной длины, а следовательно, при различных потерях давления применяются дросселирующие шайбы. Особенность гидравлического расчета паропроводов повышышенного и высокого давления — в учете изменения давления, плотности и температуры пара по мере его продвижения по паропроводам. Условно (для упрощения) расчет паропроводов предварительно проводится при плотности пара 1 кг/м3. Полученные условные значения удельной линейной потери давления приводятся к действительному, путем деления на среднюю плотность пара на каждом участке. Аналогично определяется действительная скорость движения пара на каждом участке, в зависимости от которой находятся местные потери давления. Расчетное количество пара на участках системы определяют по тепловой нагрузке с добавлением того количества пара, которое на каждом участке превращается в конденсат попутный. Местные потери давления на участках при гидравлическом расчете паропроводов часто заменяются равными им линейными потерями давления на эквивалентной (дополнительной) длине участков. Такой способ расчета носит название расчета по приведенным длинам (действительная длина плюс эквивалентная) участков. Часто при гидравлическом расчете системы парового отопления высокого давления параметры пара в начале и конце паропроводов неизвестны. В таком случае сначала рассчитывают потери давления в конденсатопроводах и выявляют давление пара в отопительных приборах (с проверкой допустимости температуры пара в этих приборах). Далее рассчитывают потери давления в паропроводах и определяют начальное давление пара. Диаметры самотечных «сухих» и «мокрых» конденсатопроводов систем низкого давления выбирают без детального расчета в зависимости от тепловой нагрузки на каждом участке. Диаметр напорных коиденсатопроводов систем парового отопления находят в результате гидравлического расчета по способу, применяемому при расчете систем водяного отопления. В процессе расчета напорных конденсатопроводов учитываются как увеличенная шероховатость труб (коэффециент эквивалентной шероховатости кэ- 0,5—1 мм), так и повышенный расход конденсата в период пуска и прогревания системы. Основной расход конденсата при этом определяется по расчетному количеству пара (с учетом попутного конденсата) . Диаметр двухфазных конденсатопроводов всегда получается значительно больше диаметра напорных конденсатопроводов (при одинаковом расходе конденсата) вследствие уменьшения плотности пароконденсатной смеси и соответственно увеличения ее объема.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Гидравлический расчет паропроводов проводится методом удельных потерь на трение [см. формулы (4.8) и (4.9)] или методом приведенных длин [формулы (4.11), (4.12) и (4.13)].

Вспомогательные таблицы для гидравлического расчета паропроводов методом удельных потерь на трение по структуре аналогичны таблице приложения IX. Таблица для расчета паропроводов низкого давления дана в приложении XVII, а величины pg — в приложении XVIII.

Значения коэффициентов местных сопротивлений принимаются по приложениям V и VI.

Потеря давления в местных сопротивлениях ориентировочно принимается в размере 35 % от общих потерь (см. табл. 4.2).

Для преодоления сопротивлений, не учтенных расчетом, оставляется запас величиной 10 % от расчетного давления.

Увязку давлений во взаимосвязанных частях системы производят с учетом потерь давления только для тех участков, которые не являются общими для этих частей. Разность потерь давления во взаимосвязанных участках не должна превышать 25 %.

Давление пара в котле для систем парового отопления низкого давления зависит от длины I паропровода от котла до наиболее удаленного стояка и принимается следующим:

При невозможности увязки потерь давления во взаимосвязанных частях системы применяются дросселирующие шайбы, варианты установки которых показаны на рис. 11.6. При необходимости устанавливают одну шайбу на стояк для всех отопительных приборов данного стояка или на ответвлениях к приборам, если разница в потере давления между приборами рассматриваемого стояка превышает 300 Па.

Диаметр дросселирующей шайбы (мм) определяется по формуле

Пример. Рассчитать паропроводы одной из веток замкнутой системы парового отопления низкого давления (рис. 11.7).

Решение. Расчетное направление выбираем по участкам с большей нагрузкой по пути к наиболее удаленному от котла отопительному прибору и обозначаем их номерами с / по 7. Данные о нагрузках (кВт) на участках и их длины заносим в расчетный бланк, где отмечаем и местные сопротивления, имеющиеся на участках.

Ориентируясь на величину Руд = 65 Па/м, по нагрузкам участков в приложении XVII определяем диаметр паропроводов, скорости движения пара и действительные величины R. Значения коэффициентов местных сопротивлении принимаем по приложениям V и VI, а величины рд — по приложению XVIII. Данные расчета сводим в табл. 11.2.

В результате расчета получена потеря давления на расчетном направлении 3384 Па. С учетом необходимого давления перед прибором и запаса 10 % на неучтенные потери давление пара в котле должно быть

Расчет остальных участков рассматриваемой ветки системы отопления производится аналогичным образом.

Диаметры конденсатопроводов, указанные на рис. 11.7, подобраны в соответствии с данными приложения XIX.

Такой же метод расчета применяется и для разомкнутых систем парового отопления низкого давления.

Подбор требуемой греющей площади отопительных приборов при теплоносителе «насыщенный пар» определяется по плотности теплового потока на 1 экм по формуле

Аналогично определяется количество элементов и для других приборов

Гидравлический расчет паропроводов систем парового отопления низкого и высокого давления.

При движении пара по длине участка его количество уменьшается вследствие попутной конденсации, снижается также его плотность из-за потери давления. Снижение плотности сопровождается увеличением, несмотря на частичную конденсацию, объема пара к концу участка, что приводит к возрастанию скорости движения пара.

В системе низкого давления при давлении пара 0,005-0,02 МПа эти сложные процессы вызывают практически незначительные изменения параметров пара. Поэтому принимают расход пара постоянным на каждом участке, а плотность пара постоянной на всех участках системы. При этих двух условиях гидравлический расчет паропроводов проводят по удельной линейной потере давления, исходя из тепловых нагрузок участков.

Расчет начинают с ветви паропровода наиболее неблагоприятно расположенного отопительного прибора, каковым является прибор, наиболее удаленный от котла.

Для гидравлического расчета паропроводов низкого давления используют табл. 11.4 и 11.5 (см. Справочник проектировщика), составленные при плотности 0,634 кг/м 3 , соответствующей среднему избыточному давлению пара 0,01 МПа, и эквивалентной шероховатости труб кЭ=0,0002 м (0,2 мм). Эти таблицы, по структуре аналогичные табл. 8.1 и 8.2, отличаются величиной удельных потерь на трение, обусловленной иными значениями плотности и кинематической вязкости пара, а также коэффициента гидравлического трения λ для труб. В таблицы внесены тепловые нагрузки Q, Вт, и скорость движения пара w, м/с.

В системах низкого и повышенного давления во избежание шума установлена предельная скорость пара: 30 м/с при движении пара и попутного конденсата в трубе в одном и том же направлении, 20 м/с при встречном их движении.

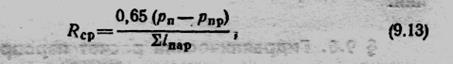

Для ориентации при подборе диаметра паропроводов вычисляют, как и при расчете систем водяного отопления, среднее значение возможной удельной линейной потери давления Rср по формуле

где рП — начальное избыточное давление пара, Па; Σlпар — общая длина участков паропровода до наиболее удаленного отопительного прибора, м.

Для преодоления сопротивлений, не учтенных при расчете или введенных в систему в процессе ее монтажа, оставляют запас давления до 10% расчетной разности давления, т. е. сумма линейных и местных потерь давления по основному расчетному направлению должна составлять около 0,9 (рП—рпр).

После расчета ветви паропровода до наиболее неблагоприятно расположенного прибора переходят к расчету ветвей паропровода до других отопительных приборов. Этот расчет сводится к увязке потерь давления на параллельно соединенных участках основной (уже рассчитанной) и второстепенной (подлежащей расчету) ветвях.

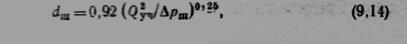

При увязке потерь давления на параллельно соединенных участках паропроводов допустима невязка до 15%. В случае невозможности увязки потерь давления применяют дросселирующую шайбу (§ 9.3). Диаметр отверстия дросселирующей шайбы dш, мм, определяют по формуле

где Qуч – тепловая нагрузка участка, Вт, ∆рш – излишек давления, Па, подлежащий дросселированию.

Шайбы целесообразно применять для погашения излишнего давления, превышающего 300 Па.

Расчет паропроводов систем повышенного и высокого давления проводят с учетом изменения объема и плотности пара при изменении его давления и уменьшения расхода пара вследствие попутной конденсации. В случае, когда известно начальное давление пара рП и задано конечное давление перед отопительными приборами рПР, расчет паропроводов выполняют до расчета конденсатопроводов.

Средний расчетный расход пара на участке определяют по транзитному расходу Gкон половины расхода пара, теряемого при попутной конденсации:

Где GП.К – дополнительное количество пара в начале участка, определяемое по формуле

r — удельная теплота парообразования (конденсации) при давлении пара в конце участка; Qтр — теплопередача через стенку трубы на участке; когда уже известен диаметр труб; ориентировочно принимают по следующим зависимостям: при Dу=15—20 мм Qтр = 0,116Qкон; при Dу=25—50 мм Qтр=0,035Qкон; при Dу>50мм Отр=0,023Qкон (Qкон — количество теплоты, которое требуется доставить в прибор или в конец участка паропровода).

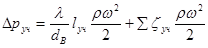

Гидравлический расчет выполняют по способу приведенных длин, который применяется в том случае, когда линейные потери давления являются основными (около 80%), а потери давления в местных сопротивлениях сравнительно малы. Исходная формула для определения потерь давления на каждом участке

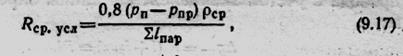

При расчете линейных потерь давления в паропроводах используют табл. II.6 из Справочника проектировщика составленную для труб с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности kэ=0,2 мм, по которым перемещается пар, имеющий условно постоянную плотность 1 кг/м 3 [избыточное давление такого пара 0,076 МПа, температура 116, 2 0 С, кинематическая вязкость 21*10 -6 м 2 /с]. В таблицу внесены расход G, кг/ч, и скорость движения ω, м/с, пара. Для подбора диаметра труб по таблице вычисляют среднее условное значение удельной линейной потери давления

где ρср — средняя плотность пара, кг/м 3 , при среднем его давлении в системе

0.5 (Рп+РПР); ∆рпар – потери давления в паропроводе от теплового пункта до наиболее удаленного (концевого) отопительного прибора; рПР – необходимое давление перед вентилем концевого прибора, принимаемое равным 2000 Па при отсутствии конденсатоотводчика за прибором и 3500 Па при использовании термостатического конденсатоотводчика.

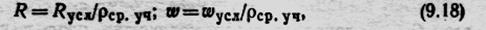

По вспомогательной таблице получают в зависимости от среднего расчетного расхода пара условные значения удельной линейной потери давления Rусл и скорости движения пара ωусл. Переход от условных значений к действительным, соответствующим параметрам пара на каждом участке, делают по формулам

где рср.уч — действительное среднее значение плотности пара на участке, кг/м 3 ; определяемое по его среднему давлению на том же участке.

Действительная скорость пара не должна превышать 80 м/с (30 м/с в системе повышенного давления) при движении пара и попутного конденсата в одном и том же направлении и 60 м/с (20 м/с в системе повышенного давления) при встречном их движении.

Итак, гидравлический расчет проводится с усреднением значений плотности пара на каждом участке, а не в целом для системы, как это делается при гидравлических расчетах систем водяного отопления и парового отопления низкого давления.

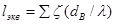

Потери давления в местных сопротивлениях, составляющие всего около 20% общих потерь, определяют через эквивалентные им потери давления по длине труб. Эквивалентную местным сопротивлениям, дополнительную длину трубы находят по

Значения dВ/λ приведены в табл. 11.7 в Справочнике проектировщика. Видно, что эти значения должны возрастать с увеличением диаметра труб. Действительно, если для трубы D у 15 dВ/λ =0,33 м, то для трубы Dу 50 они составляют 1,85 м. Эти цифры показывают длину трубы, при которой потеря давления на трение равна потере в местном сопротивлении с коэффициентом ξ=1,0.

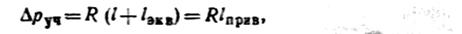

Общие потери давления ∆руч на каждом участке паропровода с учетом эквивалентной длины определяют по формуле (9.20)

где lприв=l+lэкв — расчетная приведенная длина участка, м, включающая фактическую и эквивалентную местным сопротивлениям длины участка.

Для преодоления сопротивлений, не учтенных при расчете по основным направлениям, принимают запас не менее 10% расчетного перепада давлений. При увязке потерь давления в параллельно соединенных участках допустима, как и при расчете паропроводов низкого давления, невязка до 15%.

Дата добавления: 2015-04-15 ; просмотров: 7264 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ