ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Гидравлический расчет системы отопления выполняют двумя основными способами:

1 — по характеристикам гидравлического сопротивления (исходя из выбранного диаметра труб, когда определяется расход воды в них), рекомендуется для однотрубных систем,

2 — по удельным и линейным потерям давления (исходя из принятого расхода волы в трубах, когда подбираются их диаметры), для однотрубных и

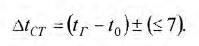

двухтрубных систем, смотри прил. 1. Методом характеристик получают неравные перепады температур воды в стояках и но всей системе. Разность температуры в стояке определяется:

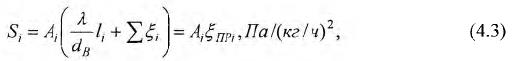

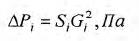

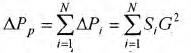

Этот метод применяют при повышенной скорости движения теплоносителя (0,8-1,5 м/с). В результате расчета получают действительное значение расхода воды в стояках и температуры воды. При расчете по этому способу линейные (от трения) и местные (в местах сопротивления) потери давления на участке системы находят по формуле:

Характеристику гидравлического сопротивления участка Sj определяют по формуле

где А, -удельное динамическое давление на участке, Па/(кг/ч)2, принимается по [15, табл. 4.6 с. 12];

Расход воды Gi на рассчитываемом участке, определяется по формуле

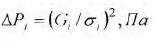

Потери давления на участке можно определять также по формуле:

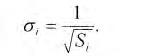

где

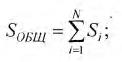

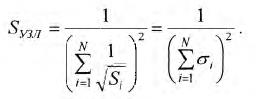

При соединении отдельных участков в циркуляционное кольцо общая характеристика сопротивления:

а) при последовательном соединении N участков

б) при параллельном соединении N участков (образующий трубный или приборный узел между общими точками деления и слияния потоков), отнесенная к общему расходу воды,

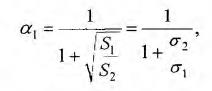

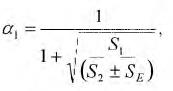

При тепло гидравлическом расчете стояков с замыкающими участками значения коэффициента затекания воды в приборы принимают по [15, табл. 5.3 с. 22] или вычисляют по формуле

где S1,

б) при двустороннем присоединении приборов к стояку

где знак «+» принимают при движении воды в стояке сверху- вниз, знак – при движении снизу — верх.

Потери давления в основном циркуляционном кольце составляют: а) при последовательном соединении N участков

б) при параллельном соединении ветвей

Расчет второстепенных циркуляционных колец системы проводят, исходя из расчета основного кольца. В каждом новом кольце рассчитывают только дополнительные (не общие) участки, параллельно соединенные с участками основного кольца.

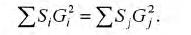

При этом стремятся к получению равенства

где

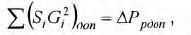

Это давление принимают равным потерям давления (ранее вычисленным) на параллельно соединенных с ним участках, входящих в основное кольцо

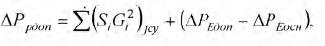

с поправкой на разность естественных циркуляционных давлений в рассчитываемом и основном кольцах по формуле

Расхождение (невязка) в расчетных потерях давления на параллельно соединенных участках допустимо при тупиковом движении воды в магистралях ±10%, при попутном движении +5%.

Гидравлический расчет однотрубной вертикальной системы со стояками не унифицированной конструкции и тупиковым движением воды в магистралях.

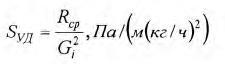

Диаметры труб выбирают, исходя из расчетного циркуляционного давления А РР (см. п. 4. 1). Для этого в циркуляционном кольце системы для каждого участка вычисляют удельную характеристику сопротивления по формуле

Диаметры труб назначают, сопоставляя полученные значения по формуле SУДм с величинами SУД для стандартных диаметров труб [15, табл. 4.6 с. 12]. Для повышения тепловой устойчивости системы при выборе диаметра труб принимают: для стояков — ближайший меньший диаметр, для магистралей — ближайший больший диаметр труб.

Гидравлический расчет однотрубной вертикальной системы со стояками унифицированной конструкции и тупиковым движением воды в магистралях.

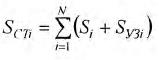

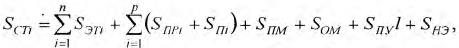

Характеристика сопротивления стояка унифицированной конструкции, согласно (4. 6), определяется по формуле (4.16)

где Si— характеристика унифицированного участка стояка ; SV3, характеристика унифицированного узла стояка в зависимости от схемы присоединения. Формулу (4.16) иначе можно записать в следующем виде

где п, р- количество соответственно этажестояков и приборов в стояке; SЭТi, — характеристика сопротивления одного этажестояка, [15, табл. 4.7 с. 13]; SПРi, SПi–характеристика сопротивления соответственно одного отопительного прибора и подводки к отопительному прибору, [15, табл. 4.10 с. 15-16] в зависимости от схемы присоединения [15, табл. 4.9 с. 15]; SПМ , SОМ — характеристика сопротивления присоединения соответственно к подающей и к обратной магистрали, [15, табл. 4.7 с. 13]; SПУ -характеристика сопротивления прямого участка трубы (нестандартные перекрытия,

холостой подающий стояк), [15, табл. 4.7 с. 13]; 1- длина прямого участка трубы, м;

SНЭ— характеристика сопротивления нестандартного элемента стояка (компенсатор), определяется по формуле (4.3).

Диаметры труб магистралей назначают, сопоставляя полученные значения по формуле Буд с величинами 8уд для стандартных диаметров труб [15, табл 4.6 с. 12].

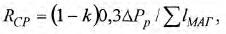

При вычислении 8УД(4. 15), среднее ориентировочное значение удельной линейной потери по длине определяют по формуле

Где

Гидравлический расчет теплопроводов систем водяного отопления

Цель гидравлического расчета — определение диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном давлении, установленном для данной системы.

При движении реальной жидкости по трубам всегда имеют место потери давления на преодоление сопротивления двух видов — трения и местных сопротивлений. К местным сопротивлениям относятся тройники, крестовины, отводы, вентили, краны, отопительные приборы, котлы, теплообменники и т.д.

Потери давления Rт, Па, на преодоление трения на участке теплопровода с постоянным расходом движущейся среды (воды, пара) и неизменным диаметром определяют по формуле:

где d — диаметр теплопровода,м; l — коэффициент гидравлического трения (величина безразмерная); w — скорость движения воды в теплопроводе, м/с; r — плотность движущейся среды, кг/м 3 ; R — удельные потери давления, Па/м; l— длина участка теплопровода, м.

Потери давления на преодоление местных сопротивлений, Па, определяют по формуле

где Sz — сумма коэффициентов местных сопротивлений в данном участке теплопровода, величина безразмерная;

Расчетное циркуляционное давление — давление, необходимое для поддержания принятого гидравлического режима системы отопления.

Гидравлический расчет теплопроводов систем водяного отопления выполняют методами расчета по удельным потерям и по характеристикам сопротивления.

Первый метод заключается в раздельном определении потерь давления на трение и в местных сопротивлениях. При этом диаметры теплопроводов определяют при постоянных перепадах температуры воды во всех стояках и ветвях Dtст равных расчетному перепаду температуры воды во всей системе Dtсист.

Во втором методе устанавливают распределение потоков воды в циркуляционных кольцах системы и получают переменные перепады температуры воды в стояках и ветвях Dtст <> Dtст. Предварительно выбирают диаметр теплопровода на каждом расчетном участке с учетом допустимых скоростей движения воды. Расчетным участком называют участок теплопровода с неизменным расходом теплоносителя.

При расчете главного циркуляционного кольца рекомендуется предусматривать запас давления на неучтенные сопротивления, но не более 10% расчетного давления:

Методика гидравлического расчета теплопровода систем водяного отопления. I. До гидравлического расчета теплопроводов выполняют аксонометрическую схему системы отопления со всей запорно-регулирующей арматурой. К составлению такой схемы приступают после того, как подсчитана тепловая мощность системы отопления здания; выбран тип отопительных приборов и определено их число для каждого помещения; размещены на поэтажных зданиях отопительные приборы, горячие и обратные стояки, а на планах чердака и подвала — подающие и обратные магистрали; выбрано место для теплового пункта или котельной; показано на плане чердака или верхнего этажа размещений расширительного бака и приборов воздухоудаления.

На планах этажей, чердака и подвала горячие и обратные стояки систем отопления должны быть пронумерованы, а на аксонометрической схеме, кроме стояков, нумеруют все расчетные участки циркуляционных колец — участки труб, а также указывают тепловую нагрузку и длину каждого участка. Сумма длин всех расчетных участков составляет величину расчетного циркуляционного кольца.

2. Выбирают главное циркуляционное кольцо. В тупиковых схемах однотрубных систем за главное принимается кольцо, проходящее через дальний стояк, а в двухтрубных системах — кольцо, проходящее через нижний прибор дальнего стояка. В последнем случае Sl- наибольшая, а DPp — наименьшая, тогда и отношение DPp/Sl , определяющее давление на 1 м длины, здесь будет наименьшим. При попутном движении воды наиболее неприятным в гидравлическом отношении является кольцо, проходящее через один из средних наиболее загруженных стояков.

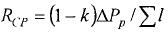

3. Определяют расчетное циркуляционное давление DPp . При расчете по методу удельных потерь давления для предварительного выбора диаметров теплопроводов определяют среднее значение удельного падения давления по главному циркуляционному кольцу:

где k — коэффициент, учитывающий долю потери давления на местные сопротивления от общей величины расчетного циркуляционного давления; l — общая длина расчетного циркуляционного кольца, м; DPp — расчетное циркуляционное давление. Па.

5. Определяют расходы воды на расчетных участках Gуч , кг/ч:

где Qуч -тепловая нагрузка участка, составленная из тепловых нагрузок отопительных приборов, обслуживаемых протекающей по участку водой, Вт; с — теплоемкость воды, кДж/(кг×К); tг-tо — перепад температур в системе, °С; 3.6 — коэффициент перевода Вт в Дж/ч.

Ориентируясь на полученное значение Rср и определив количество воды Gуч ,кг/ч, можно с помощью расчетной таблицы подобрать оптимальные диаметры труб расчетного кольца. Все данные, полученные при расчете трубопровода, заносят в специальную таблицу.

При расчете отдельных участков теплопровода необходимо иметь в виду следующее: местное сопротивление отопительных приборов, котлов и подогревателей учитывают поровну в каждом примыкающем к ним теплопроводе.

После расчета главного циркуляционного кольца рассчитывают параллельные циркуляционные кольца и дополнительные. Проводится увязка потерь давления.

Согласно п.3.35 СНиП 2.04.05-86 неувязка потерь давления в циркуляционных кольцах не должна превышать 5% при попутной и 15% при тупиковой разводке теплопроводов систем водяного отопления в расчете с постоянными разностями температур в подающей и обратной магистралях.

Для однотрубной системы с замыкающими участками расход воды в приборах определяется с учетом коэффициента затекания воды в приборы, к общей массе воды, проходящей по стояку:

где Gпр — масса воды, поступающей в прибор, кг/ч; Gст— масса воды, проходящей по стояку, кг/ч.

При гидравлическом расчете однотрубной системы отопления потеря давления в межрадиаторных узлах оценивается произведением суммарного коэффициента местного сопротивления узла на динамическое давление стояка. Данные о коэффициентах затекания приведены в справочной литературе.

Для унификации монтажной заготовки элементов и межрадиаторных узлов системы отопления стояки и подводки обычно выполняют стандартными для каждого типа здания.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет