Гидравлический расчет разветвленных (тупиковых) водопроводных сетей

Тупиковая сеть состоит из магистрального трубопровода, узлов и нескольких тупиковых ответвлений, причем каждый узел тупиковой сети питается от одной ветви, которая расположена выше по течению воды.

Потребление воды из сети в узловых ее точках и в конечных точках называется узловыми расходами. Потребление воды на отдельных участках называется путевыми расходами. Расчетные расходы на отдельных участках сети называются линейными расходами и обозначаются q1-2, q2-3 и т.п.

Линейный (расчетный) расход для участка сети определяется по формуле, причем за транзитный расход Qтр. принимают сумму всех расходов, забираемых из сети в конце этого участка и на последующих участка Qе= Qтр+ bQп, где Qп –путевой расход.

Расчет тупиковой водопроводной сети состоит из выбора основной магистрали, определения диаметров участков и напоров в узловых точках.

Перед выполнением гидравлического расчета сети проводят подготовительную работу:

• На сети выбирают наиболее удаленную и высоко расположенную точку. Считается, что если обеспечить подачу воды в эту точку, то все остальные точки снабжения могут быть обеспечены водой без особого труда. Линия от башни до выбранной точки называется магистралью (главной линией), а линии, отходящие от магистрали — ответвлениями. Ответвления бывают первого порядка — отходящие непосредственно от магистрали; второго порядка — отходящие от ответвлений первого порядка; третьего, четвертого и других порядков.

• Затем разветвленную сеть разбивают на расчетные участки, которые являются простыми трубопроводами. Расчетные участки обозначают двумя цифрами, этими же цифрами обозначают все величины, относящиеся к данному участку.

• В соответствии с планом местности устанавливают длины участков, отметки поверхности земли и отметки заложения трубопроводов в характерных точках (узлах).

• по известным узловым и путевым расходам определяют по формуле

–для конечных участков сети.

–для участков без путевого расхода

Для решения задачи по определению диаметра трубопроводов и напора в начале сети должны быть заданы или определены:

-длины участков трубопроводов;

-узловые и, при наличии, путевые расходы воды;

-отметки трубопроводов в узловых точках;

-минимальные допустимые напоры в концевых точках рассматриваемой сети.

1. Устанавливают расчетные расходы отдельных участков. В этом случае удобно вести расчет «против течения воды» начиная с ответвлений высших порядков и заканчивая магистралью. При этом расходы ответвлений будут узловыми расходами по отношению к магистрали или к ответвлениям высшего порядка, а расчетные расходы в последующих участках — транзитными для предыдущих.

2. Ведут расчет магистрали.

2.1. Используя значения экономической скорости, вычисляют диаметры трубопроводов на всех участках магистрали по формуле:

d=

2.2. Для каждого участка магистрали по вычисленным диаметрам находят сначала расходные характеристики К, а затем потери напора по формуле h=SQ²K

Начиная с конца магистрали последовательно для каждого участка вычисляют напор в его начале по формуле (z1-z2)+(H1-H2)=h1

Этот расчет целесообразно сопровождать построением пьезометрической линии. Величина Н1 вычисленная последней, представляет собой уровень воды в водонапорной башне или служит основой для расчета насосной установки.

3. Ведут расчет ответвлений. Поскольку известны напоры в начале и конце ответвлений, их расчет принципиально отличается от расчета магистрали. Однако чаще всего расчет ведут аналогично расчету магистрали, только «по течению воды»; определяют напоры Н в концевых точках и сравнивают их с заданными Нсв. Как правило, в результате расчетов должно быть Нi > Нсв, если же окажется, что Нi

Расчет ответвлений производят аналогично расчету магистрали. В качестве располагаемого напора, с одной стороны, используют свободный напор в концевых точках Нсв, а с другой — вычисленные в предыдущем расчете напоры в узловых точках магистрали.

2) Водоподготовка с использованием с осветлением воды в слое взвешенного осадка. Проектирование осветлителей.

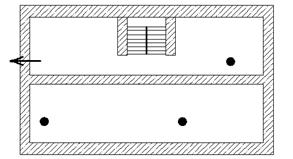

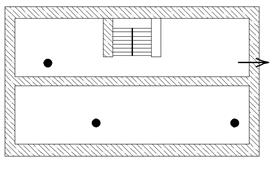

Осветление воды в осветлителях осуществляется при прохождении воды, обработанной реагентами(коагулянт, флокулянт), через слой взвешенного осадка, кот формируется в начальный период эксплуатации сооружений, вследствие введения в воду повышенных концентраций реагентов. В слое взвеш. осадка происходит контактная коагуляция, способствующая укрупнению и утяжелению хлопьев. Кроме того, слой осадка действует как своеобразный фильтр, сорбирующий на себе взвеси. Имеется множество типов осветлителей: безнапорных и напорных (реже) с различным устройством осадкоуплотнителей, кот. м.б. внутри осветлителя, под ним(поддонные), а также без специального отделения, когда осадок удаляется из нижней части осветлителя по мере наполнения. Самым распространенным типом отечеств. осветлителей является осветлитель коридорного типа, прим. при Q≥5тыс.

Осветление воды осуществляется в 2-ух боковых рабочих коридорах, осадкоуплотнение – в центральном коридоре, расположенном между рабочими.

1- рабочие коридоры осветления

2- коридор осадкоуплотнения

1-распред-ные трубы , обрабатываемой воды(после смесителя) 2-слой взвешенного осадка 3-осадкоотводные окна, для отведения избытка осадка в осадкоуплотнитель 4-защитные козырьки 5-зона осветленной воды 6-перфорирован. желоба для сбора и отведения осветленной воды( на филбтры) 7-дырчатые трубы для сбора осветл. воды в верхней части осадкауплотнителя 8-сборный карман для приема осветленной воды из желобов 6 и труб7 9-перфорирован. трубы для периодического отведения осадка 10-задвижка в конце труб-да 7, для регулирования уровня воды в осадкоуплотнителе(обеспечивается гидравлически-принудительный отсос осадка из рабочих коридоров в осадкоуплотнители).

Площадь осветлителя: Fосв=Fзо+Fзу

Fзо-площадь зоны осветления Fзу- площадь зоны уплотнения

К – коэффициент распределения воды между коридорами осветления и уплотнение осадка, принимается по СНиП в зависимости от мутности исходной воды и периода года

q- расчетная производительность станции, м 3 /час

Vосв— скорость движения восходящего потока воды в верхней части рабочих коридоров осветлителя

0,9- коэффициент снижения скорости восходящего движения воды в осадкоуплотнителе по сравнению со скоростью в коридорах осветления

Площадь одного осветлителя не должна превышать 100м 2 .При этом при проектировании следует учитывать следующее: высота зоны осадка принимается 2-2,5м .Периоды работы осветлителя между сбросами осадка должны быть не менее 6 часов, 2-3 часа между сбросами осадка допускается при автоматизированном удалении осадка и наличия на станции сооружений по его уплотнению.

После определения суммарной площади осветлителя, принимаются N осветлителей, принимается стандартная ширина каждого коридора осветления B=3м и рассчитывается длина по формуле l=F/2B. Расчет должен быть представлен в ТКП

Расчет тупиковой водопроводной сети

СОДЕРЖАНИЕ

1. Расчет тупиковой водопроводной сети. 2

2. Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий 15

3. Расчет КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ. 25

Список литературы. 35

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания состоят из задач, охватывающих три раздела: «Водопроводные сети», «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий», «Канализационные сети», и включают необходимые рекомендации по их расчету.

Настоящие методические указания предназначены для практических занятий по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение» для студентов всех специальностей и форм обучения.

Расчет тупиковой водопроводной сети

Водопроводная сеть служит для распределения воды по территории объекта и раздачи ее потребителям. По начертанию в плане водопроводные сети бывают тупиковые, кольцевые и смешанные. Тупиковая сеть, как правило, дешевле, чем кольцевая, но она менее надежна в отношении снабжения водой потребителей. Тупиковые сети допускается проектировать в небольших поселках, если в случае аварии можно допустить перерыв в водоснабжении.

Согласно исходным данным требуется рассчитать тупиковую водопроводную сеть для жилой застройки. Генплан жилой застройки приведен на рис. 1.1. Пример оформления результатов расчета – на рис. 1.2. На генплане застройки на схеме сети указать свои параметры (согласно номеру варианта).

Исходные данные

| Плотность населения, чел./га | Р = 400 + 10×Nв * |

| Площадь жилой застройки, га | F = 20 + Nв |

| Число мест в школе | Nшк = 600 + 10×Nв |

| Число мест в кинотеатре | Nк = 800 + 10×Nв |

| Длина участков сети, м | L = Lпр ** + 10×Nв |

| Отметки горизонталей на генплане жилой застройки и другие отметки | Z = Zпр *** + Nв |

Примечание. *Nв – номер варианта по списку группы; **Lпр – длина участков сети в примере, м; ***Zпр – отметки горизонталей в примере, м. Четные варианты используют минимальный параметр интервала изменения данных в примере, нечетные – максимальный.

Этажность жилой застройки 5 этажей. Дома оборудованы канализацией, водопроводом и центральным горячим водоснабжением.

Исходные данные

| Плотность населения, чел./га | Р = 240 |

| Площадь жилой застройки, га | F = 18 |

| Число мест в школе | Nшк = 480 |

| Число мест в кинотеатре | Nк = 800 |

Проектирование системы водоснабжения объекта начинается с определения требуемого количества воды для различных нужд, к которым в первую очередь относится хозяйственно-питьевое потребление воды. Оно связано с жизнедеятельностью людей в период их нахождения в домашних условиях, а также в общественных зданиях. При этом для населенных пунктов расходы на нужды местной промышленности и нужды неучтенных потребителей допускается принимать дополнительно в размере 10–20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта [1, табл. 1, примечание]. Кроме того, имеет место расходование воды на полив зеленых насаждений и приусадебных территорий.

Рис. 1.1. Генплан жилой застройки

Суточные расходы

1.1.1. Расчетный (средний за год) расход на хозяйственно-питьевые нужды:

где qж – норма водопотребления, принимается по [1, табл. 1] равной 230¸350 л/(чел.·сут),

N – расчетное число жителей:

N = 240 · 18 = 4320 чел.,

1.1.2. Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки максимального водопотребления:

где kмакс.сут. – коэффициент неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, режим работы промпредприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам и дням года, принимается согласно [1, п. 2.2] равным1,1¸1,3.

Qмакс.сут. = 1,2 · 1296 = 1555 м 3 /сут.

1.1.3. Поливочные расходы принимаются в пределах 50–90 (л·чел.)/сут при отсутствии данных о поливе территории [1, п. 2.3]:

1.1.4. Неучтенные расходы:

1.1.5. Общий суточный расход воды:

Qсут.= 1555 + 216 + 233 = 2004 м 3 /сут.

Максимальный секундный расход

Для правильного определения пропускной способности труб распределительной водопроводной сети необходимо знать расчетный секундный расход. Для расчета наружных водопроводных сетей принимается, что в течение часа вода в населенном пункте расходуется равномерно. Тогда:

Задача № 1

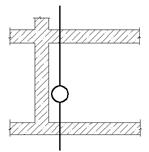

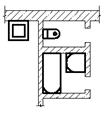

Разработать аксонометрическую схему участка внутренней водопроводной сети с водомерным узлом для приведенного фрагмента плана подвала.

Расставить отметки трубопровода на вводе и водомере.

Подобрать водомер для здания со средним часовым расходом, м 3 /ч: q = Nв + 2, максимальным секундным расходом, л/с: qs = Nв.

1.  | 2.  |

Исходные данные

| Отметка трубопровода в подвале, м | Zтр.= 70 + 3 · Nв |

| Отметка пола подвала, м | Zпп= Zтр. – 1,5 |

| Отметка поверхности земли у ввода, м | а) для четных вариантов Zземли = Zпп + 3,0 б) для нечетных вариантов Zземли = Zпп + 2,5 |

| Глубина промерзания грунта, м | а) для четных вариантов hпр. = 2,2 б) для нечетных вариантов hпр. = 1,7 |

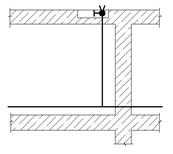

ЗАДАЧА № 2

Разработать фрагмент аксонометрической схемы здания с установкой недостающих элементов для поливочного крана.

Расставить отметки на участке от поливочного крана до места его присоединения с учетом уклона труб для следующих условий.

1.  | 2.  |

Исходные данные

| Отметка трубопровода в подвале у места подключения поливочного крана, м | Zпл = 40 + 3 · Nв |

| Отметка поверхности земли у поливочного крана, м | ZПК = 50 + Nв |

| Длина участка трубы от поливочного крана до места присоединения к сети В1, м | L = Nв |

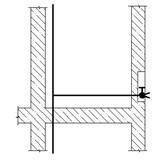

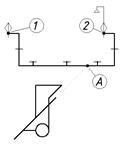

ЗАДАЧА № 3

Исходные данные Исходные данные | Определить диктующую точку, требуемый напор и напор насоса по следующим исходным данным (водомерный узел в системе отсутствует). |

| Отметка оси насоса, м | ZНС = 200 + 2 · Nв |

| Отметка смесителя № 1, м | Zсм.№ 1 = 210 + 2 · Nв |

| Отметка смесителя № 2, м | Zсм.№ 2 = 220 + Nв |

| Отметка поверхности земли у ГВК, м | ZГВК = 150 + 10 · Nв |

| Свободный напор в системе наружного водопровода (у ГВК), м | а) для четных вариантов Нсв = 10 м б) для нечетных вариантов Нсв = 15 м |

| Потери напора, м – от оси насоса до точки А – от точки А до смесителя № 1 – от точки А до смесителя № 2 – от ГВК до оси насоса | hНС-А = 0,5 · Nв hА-см.№ 1 = 0,5 · Nв + 1 hА-см.№ 2 = 0,5 · Nв + 0,5 hГВК–НС = 2 |

ЗАДАЧА № 4

Построить аксонометрическую схему канализационных трубопроводов в подвале жилого здания до выпуска в колодец с установкой прочисток и разработкой узлов на поворотах и соединениях труб. Стрелкой указано место пересечения выпуска с фундаментом, точками – стояки К1 (стояки не вычерчивать).

1.  |

2.  |

Исходные данные

| Отметка земли, м | Zземли = 110 + 2 · Nв |

| Отметка пола подвала, м | а) для четных вариантов Zпп = Zземли – 3,0 б) для нечетных вариантов Zпп = Zземли – 2,5 |

| Глубина промерзания грунта, м | а) для четных вариантов hпр. = 2,7 б) для нечетных вариантов hпр. = 2,3 |

ЗАДАЧА № 5

Определить вероятность действия или NР и расход прибором на общем участке, подающем воду к жилым домам и общественному зданию.

1. Для системы горячего водоснабжения:

| Потребители | Число потребителей, чел. | Число приборов, шт. | Расход | |||

| прибором, л/с | в час макс., л/ч | |||||

|  |  |  | |||

| Жилой дом | 500 + 10 · Nв | 450 + 3 · Nв | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 15,6 |

| Общественное здание | 200 + 5 · Nв | 0,14 | 0,2 |

2. Для системы холодного водоснабжения:

| Потребители | Число потребителей, чел. | Число приборов, шт. | Расход | |||

| прибором, л/с | в час макс., л/ч | |||||

|  |  |  | |||

| Жилой дом | 650 + 7 · Nв | 300 + 5 · Nв | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 15,6 |

| Общественное здание | 450 – 5 · Nв | 0,14 | 0,2 |

3. Для системы канализации:

| Потребители | Число потребителей, чел. | Число приборов, шт. | Расход | |||

| прибором, л/с | в час макс., л/ч | |||||

|  |  |  | |||

| Жилой дом | 200 + 10 · Nв | 100 + 4 · Nв | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 15,6 |

| Общественное здание | 50 + 5 · Nв | 0,14 | 0,2 |

ЗАДАЧА № 6

Расставить стояки и разработать аксонометрическую схему холодного водопровода и канализации 1-го этажа жилого здания.

1.  | 2.  | 3.  |

4.  | 5.  | 6.  |

Расчет КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

Бытовая канализационная сеть предназначена для транспортировки сточных вод от населенного пункта до очистных сооружений канализации (ОСК), где производится их очистка до соответствующих норм.

Разработку схемы водоотведения начинают с выбора места расположения очистных сооружений канализации и трассировки сети. Трассируют канализационную сеть в следующем порядке:

1) устанавливают местоположение ОСК (должны располагаться вниз от населенного пункта по течению реки);

2) трассируют главный коллектор, подающий стоки от города к ОСК;

3) трассируют коллектор бассейнов канализования, соединяя их с главным коллектором, в последнюю очередь прокладывают уличные сети.

Расчет канализационной сети сводится к определению расчетных расходов на участках сети и ее гидравлическому расчету.

Гидравлический расчет сети состоит в подборе диаметров и уклонов труб, обеспечивающих пропуск расчетного расхода стоков, при соблюдении рекомендуемых наполнений труб и незаиляющих скоростей в них согласно [4, п. 2.34] (табл. 2 прил. В). Для гидравлического расчета используются таблицы А.А. Лукиных и H.A. Лукиных [5].

При выполнении гидравлического расчета необходимо соблюдать следующие условия:

1. Наименьший диаметр уличной сети принимается равным 200 мм и прокладывается с уклоном не менее 0,007.

2. Во избежание чрезмерного заглубления трубы канализационной сети желательно прокладывать с уклоном, равным уклону земли.

3. Скорость движения воды на последующем участке должна приниматься равной или немного больше скорости на предыдущем.

4. При переходе от крутого рельефа местности к пологому (если скорость движения жидкости на предыдущем участке выше скорости на последующем) в колодце присоединения устраивают перепад уровней для компенсации скоростного напора.

5. Соединение труб выполняют «по шелыгам» (верх трубы), «по уровню воды» при подпоре воды или «по лотку» (низ трубы) при уменьшении диаметра трубы.

Требуется рассчитать бытовую канализационную сеть населенного пункта. Начертить план поселка с канализационной сетью (М 1:500) и построить ее профиль (Мв 1:100), Мг 1:500).

Исходные данные

| Длина стороны квартала (кварталы квадратные, одинакового размера), м | Lкв. = 100 + 5 · Nв |

| Плотность населения, чел./га | ρ = 150 + 10 · Nв |

| Номер колодца на сети, принимающего сосредоточенный расход от промпредприятия | а) для четных вариантов Nк = 1; б) для нечетных вариантов Nк = 4 |

| Расход от промпредприятия, л/с | QПП = 10 · Nв |

| Глубина промерзания грунта, м | hпр = 1,1 + 0,1 · Nв |

| Норма водоотведения, л/(сут · чел.) | q = 250 ÷ 350 |

| Отметка первой горизонтали на генплане | Z = 102 + Nв |

| Интервал между горизонталями | а) для четных вариантов Δ = 1 м; б) для нечетных вариантов Δ = 2 м |

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Исходные данные

| Длина стороны квартала, м | Lкв. = 200 |

| Плотность населения, чел./га | ρ = 350 |

| Номер колодца на сети, принимающего сосредоточенный расход от промпредприятия | Nк = 3 |

| Расход от промпредприятия, л/с | QПП = 25 |

| Глубина промерзания грунта, м | hпр. = 1,3 |

| Норма водоотведения, л/(сут · чел.) | q0 = 300 |

| Отметка первой горизонтали на генплане | Z = 103 |

| Интервал между горизонталями | Δ = 1 м |

Рис. 3.1. План поселка

3.1. Площадь квартала:

Fкв. = 200 · 200 = 40 000 м 2 = 4 га.

3.2. Модуль стока:

q0 = 350 · 300 / 86400 = 1,22 л/(с·га).

3.3. Расчетный расход стоков на каждом участке:

где qmax – максимальный расход сточных вод от жилой застройки:

где Кgen. max – максимальный коэффициент неравномерности, принимается по табл. 1 прил. В в зависимости от Σq:

где qпут. – путевой расход сточных вод, поступающих с квартала:

qтр – количество сточных вод, проходящих по участку транзитом (например, для участка 3–5 qтр равен суммарному расходу от населения Σq на участке 2–3);

qбок. – количество сточных вод боковых присоединений (например, для участка 3–5 qбок. равен суммарному расходу от населения Σq на участке 1–3);

Σqсоср. – сосредоточенный расход сточных вод, в данной задаче учитывается только расход от промпредприятия.

Определение расчетных расходов сточных вод на участках сети сведено в табл. 3.1.

Определение расчетных расходов

| Номер участка | Fкв., га | q, л/(с∙га) | qпут., л/с | qбок., л/с | qтр, л/с | Σq | Кgen. max | qmax, л/с | QПП | qi, л/с |

| 1–3 | 1,22 | 4,9 | – | – | 4,9 | 2,5 | 12,3 | – | 12,3 | |

| 2–3 | 1,22 | 4,9 | – | – | 4,9 | 2,5 | 12,3 | 37,3 | ||

| 3–5 | 1,22 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 14,7 | 2,0 | 29,4 | 54,4 | ||

| 4–5 | 1,22 | 4,9 | – | – | 4,9 | 2,5 | 12,3 | – | 12,3 | |

| 5–7 | 1,22 | 4,9 | 4,9 | 14,7 | 24,5 | 1,87 | 45,8 | 70,8 | ||

| 6–7 | 1,22 | 4,9 | – | – | 4,9 | 2,5 | 12,3 | – | 12,3 | |

| 7–ГНС | 1,22 | – | 4,9 | 24,5 | 29,4 | 1,84 | 54,0 | 79,0 |

3.4. Глубина заложения уличного коллектора в диктующей точке:

где h0 – минимальная глубина колодца уличной сети, принимается на 0,3 м меньше глубины промерзания:

ΔZ – разность отметок земли между начальной расчетной точкой уличной сети и самой удаленной от нее точкой квартала:

где Zкв. – отметка поверхности земли первого дворового колодца (отметка земли в ближайшем верхнем углу квартала), м;

Zi – отметка земли в начальной точке сети, м;

ΔD – разность диаметров уличной (Dул.) и внутриквартальной (Dкв.) канализационной сети:

Δh – перепад отметок лотка внутриквартальной сети:

где iкв. – уклон внутриквартальной сети;

L – длина внутриквартальной сети, принимается по плану населенного пункта.

Диаметр внутриквартальной сети принимается равным 150 мм, при этом минимальный уклон дворовой сети iкв. = 0,008. Диаметр уличной сети подбирается по табл. прил. Г, либо по таблицам [5], при этом скорость движения сточных вод по трубам должна быть не менее скоростей, указанных в табл. 2 прил. В, а наполнение – не более указанного там же максимального наполнения.

Глубина заложения внутриквартального коллектора в первом дворовом колодце (но не менее h0):

h0 = 1,3 – 0,3 = 1 м; ΔZ = 113 – 110,8 = 2,2 м;

Δh = 0,008 · 203 = 1,6 м.

Уклон земли на участке 1–3 определяется следующим образом: I1–3 = (Z1 – Z3) / L1–3 = (110,8 – 107,8) / 500 = 0,006, что меньше 0,007. Тогда, по таблицам [5] для расхода на участке 1–3, равного q1–3 = 12,3 л/с, принимаем трубу с минимальным диаметром D = 200 мм, уклоном Iтр = 0,007, определяем скорость и наполнение трубы по ближайшему табличному расходу: V = 0,8 м/с (что больше минимальной скорости, равной 0,7 м/с, табл. 2 прил. В), h/d = 0,49 (что меньше максимального наполнения, равного 0,6, табл. 2 прил. В). Найденные параметры записываются также в таблице гидравлического расчета канализационной сети.

ΔD = 200 – 150 = 50 мм или 0,05 м,

Н1 = 1 + 1,6 + 0,05 – 2,2 = 0,45 м, что меньше минимальной глубины заложения, тогда для дальнейших расчетов принимается Н1 = h0 + ΔD = 1 + 0,05 = 1,05 м.

Расчет глубин заложения уличного коллектора в диктующих точках удобнее вести в табличной форме.

Расчет глубины заложения диктующих точек

| № диктующей точки | h0, м | Zкв., м | Zi, м | ΔZ, м | Dул., мм | Dкв., мм | ΔD, м | iкв. | L, м | Δh, м | Нi, м |

| 1,0 | 110,8 | 2,2 | 0,05 | 0,008 | 1,6 | 1,05 | |||||

| 1,0 | 2,0 | 0,05 | 0,008 | 1,6 | 1,1 | ||||||

| 1,0 | 110,1 | 2,1 | 0,05 | 0,008 | 1,6 | 1,05 | |||||

| 1,0 | 107,6 | 105,8 | 1,8 | 0,05 | 0,008 | 1,6 | 1,3 |

3.5. Гидравлический расчет производится в табличной форме (табл. 3.3).

3.5.1. Отметка лотка трубы в начале:

где Zзн – отметка земли в начальной точке, м;

Нн – начальная глубина заложения лотка, м. Для начальных участков принимается по табл. 3.2 (Нi).

Для участка 1–3: Zлн = 110,8 – 1,05 = 109,75 м.

3.5.2. Отметка лотка трубы в конце участка:

где Δh – падение лотка трубы на расчетном участке, м:

где Iтр. – уклон трубы, принимается по таблицам гидравлического расчета [5] с учетом уклона земли и минимальной скорости движения жидкости;

Lтр. – длина расчетного участка трубопровода, м, принимается по схеме сети на плане населенного пункта.

Для участка 1–3: Zлн = 109,75 – 0,007 · 500 = 106,25.

3.5.3. Глубина заложения лотка в конце участка:

где Zзк – отметка земли в конечной точке, м.

Для участка 1–3: Нк = 107,8 – 106,25 = 1,55.

3.5.4. Отметка шелыги в начале участка:

Для участка 1–3: Zшн = 109,75 + 0,2 = 109,95 м.

3.5.5. Отметка шелыги в конце участка:

Для участка 1–3: Zшк = 106,25 + 0,2 = 106,45 м.

3.5.6. Отметка уровня воды в начале участка:

где h – высота слоя воды в трубе, м:

где h/d – наполнение в трубе, в долях от диаметра, принимается по таблицам [5].

Для участка 1–3: Zу.в.н = 109,75 + 0,1 = 109,85 м.

3.5.7. Отметка уровня воды в конце участка:

Для участка 1–3: Zу.в.к = 106,25 + 0,1 = 106,35 м.

3.5.8. Расчет участка 2–3 начинается с определения уклона земли: I2–3 = (Z2 – Z3) / L2–3 = (110,0 – 107,8) / 250 = 0,009. По таблицам [5] для расхода на участке 2–3, равного q2–3 = 37,3 л/с, принимаем трубу с диаметром D = 300 мм, с уклоном, равным уклону земли Iтр. = 0,009, скоростью движения воды V = 1,19 м/с, h/d = 0,46. Поскольку участок 2–3 начальный, его дальнейший расчет аналогичен расчету участка 1–3.

3.5.9. Уклон земли на участке 3–5: I3–5 = (Z3 – Z5) / L3–5 = = (107,8 – 105,9) / 300 = 0,006. Для расхода на участке 3–5, равного q3–5 = 54,4 л/с, по таблицам [5] принимаем трубу D = 300 мм, Iтр. = 0,006, V = 1,09 м/с и h/d = 0,65. Соединяем участок 3–5 с участком 1–3, так как данный участок заложен глубже участка 2–3. Соединение выполняем «по шелыгам», т.е. отметку шелыги в конце участка 1–3 переносим в графу отметок шелыги в начале участка 3–5: Zшк (1–3) = Zшн (3–5) = 106,45 м.

3.5.10. Отметка лотка трубы в начале и конце участка 3–5:

3.5.11. Отметка шелыги в конце участка:

3.5.12. Отметка уровня воды в начале и конце участка 3–5 определяется аналогично участку 1–3:

3.5.13. Глубина заложения трубы в начале и конце участка:

3.5.14. Расчет последующих участков ведем по уже известным формулам.

3.5.15. Согласно правилам гидравлического расчета скорости от участка к участку должны нарастать, а в примере при расчете участка 8–ГНС скорости убывают (табл. 3.3), поэтому необходимо погасить скорость воды устройством перепада уровней воды. Фактический перепад уровней определяется по формуле:

Для участка 7–ГНС: ΔZу.в (7–ГНС) = 101,1 – 100,38 = 0,72 м.

Необходимый перепад уровней воды для гашения скорости:

Для участка 7–ГНС:

3.5.16. В случае «подпора» воды трубы соединяются «по уровням воды». Подпор воды – это возвышение уровня воды в начале участка над уровнем воды в конце предыдущего участка.

Гидравлический расчет канализационной сети

| № участка | L, м | qi, л/с | Iземли | Iтр. | Dул, мм | h/d | h, м | V, м/с | Δh, м | Отметки земли, м |

| Н | К | |||||||||

| 1–3 | 12,3 | 0,006 | 0,007 | 0,49 | 0,1 | 0,8 | 3,5 | 110,8 | 107,8 | |

| 2–3 | 37,3 | 0,009 | 0,009 | 0,46 | 0,14 | 1,19 | 2,25 | 110,0 | 107,8 | |

| 3–5 | 54,4 | 0,006 | 0,006 | 0,65 | 0,2 | 1,09 | 1,8 | 107,8 | 105,9 | |

| 4–5 | 12,3 | 0,004 | 0,007 | 0,49 | 0,1 | 0,8 | 3,5 | 108,0 | 105,9 | |

| 5–7 | 70,8 | 0,01 | 0,01 | 0,65 | 0,2 | 1,41 | 3,0 | 105,9 | 103,0 | |

| 6–7 | 12,3 | 0,006 | 0,007 | 0,49 | 0,1 | 0,8 | 3,5 | 105,8 | 103,0 | |

| 7–ГНС | 79,0 | 0,000 | 0,002 | 0,45 | 0,23 | 0,78 | 0,2 | 103,0 | 103,0 |

Продолжение табл. 3.3

| № участка | Отметки, м | Глубина заложения лотка, м | ||||||

| шелыги | уровня воды | лотка | ||||||

| Н | К | Н | К | Н | К | Н | К | |

| 1–3 | 109,95 | 106,45 | 109,85 | 106,35 | 109,75 | 106,25 | 1,05 | 1,55 |

| 2–3 | 109,2 | 106,95 | 109,04 | 106,79 | 108,9 | 106,65 | 1,1 | 1,15 |

| 3–5 | 106,45 | 104,65 | 106,35 | 104,55 | 106,15 | 104,35 | 1,65 | 1,55 |

| 4–5 | 107,15 | 103,65 | 107,05 | 103,55 | 106,95 | 103,45 | 1,05 | 2,45 |

| 5–7 | 103,65 | 100,65 | 103,55 | 100,55 | 103,35 | 100,35 | 2,55 | 2,65 |

| 6–7 | 104,7 | 101,2 | 104,6 | 101,1 | 104,5 | 101,0 | 1,3 | 2,0 |

| 7–ГНС | 100,65 | 100,45 | 100,38 | 100,18 | 100,15 | 99,95 | 2,85 | 3,05 |

Список литературы

1. СНиП 2.04.02–84*. Водопровод. Наружные сети и сооружения. – М. : Госстрой СССР, 1985. – 96 с.

2. Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб / Ф. А. Шевелев. – М. : Стройиздат, 1973. – 113 с.

3. СНиП 2.04.01–85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М. : Госстрой СССР, 1986. – 58 с.

4. СНиП 2.04.03–85. Канализация. Наружные сети и сооружения. – М. : Госстрой СССР, 1986. – 73 с.

5. Лукиных А. А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей / А. А. Лукиных, Н. А. Лукиных. – М. : Стройиздат, 1974. – 152 с.

ПРИЛОЖЕНИя

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Экономические скорости для чугунных труб

| D, мм | 100–300 | 350–500 | более 600 |

| V, м/с | 0,7–1,0 | 1,0–1,5 | 1,5–1,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

| Тип водосчетчика | ВСХ-15 | ВСХ-20 | ВСХ-25 | ВСХ-32 | ВСХ-40 | ВСХ-50 |

| Условный диаметр, мм | ||||||

| Расход воды, м 3 /ч: – эксплуатационный – минимальный – максимальный | 1,5 0,03 | 2,5 0,05 | 3,5 0,14 | 0,24 | 0,3 | 0,7 |

| Гидравлическое сопротивление счетчиков | 14,38 | 5,18 | 2,64 | 1,3 | 0,5 | 0,142 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Коэффициенты общей неравномерности

| ∑q | 5000 и более | ||||||||

| Кgen. max | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |

Минимальная скорость и максимальное наполнение

| Диаметр, мм | Минимальная скорость при максимальном наполнении | |||

| 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | |

| 150–250 | 0,7 | – | – | – |

| 300–400 | 0,8 | – | – | |

| 450–500 | 0,9 | – | ||

| 600–800 | 1,0 | – | ||

| 1,15 | – | |||

| 1000–1200 | 1,15 | |||

| 1,30 | ||||

| Свыше 1500 | 1,50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица для гидравлического расчета водоотводящих труб