- Особенности гидравлического расчета системы радиаторного отопления

- Нюансы, о которых надо знать перед выполнением гидравлического расчёта

- Системы отопления с тупиковым и попутным движением теплоносителя

- Цели гидравлического расчета

- Как выбор комплектующих для системы отопления влияет на гидравлический расчёт

- Подведение итогов

- Способы гидравлического расчета систем отопления

- Расчёт гидравлики отопительных каналов

- Расчёт параметров теплоносителя

- Расчёт сопротивления системы и подбор циркуляционного насоса

- Расчёт объема воды и вместительность расширительного бака

- Определение потерь давления в трубах

Особенности гидравлического расчета системы радиаторного отопления

Комфорт в загородном доме во многом зависит от надёжной работы системы отопления. Теплоотдача при радиаторном отоплении, системе «тёплый пол» и «тёплый плинтус» обеспечивается за счёт движения по трубам теплоносителя. Поэтому правильному подбору циркуляционных насосов, запорно-регулирующей арматуры, фитингов и определению оптимального диаметра трубопроводов предшествует гидравлический расчёт системы отопления.

Данный расчёт требует профессиональных знаний, поэтому мы в данной части учебного курса «Системы отопления: выбор, монтаж», с помощью специалиста компании REHAU, расскажем:

- О каких нюансах следует знать перед выполнением гидравлического расчёта.

- Чем отличаются системы отопления с тупиковым и попутным движением теплоносителя.

- В чём состоят цели гидравлического расчёта.

- Как материал труб и способ их соединения оказывает влияние на гидравлический расчёт.

- Каким образом специальное программное обеспечивание позволяет ускорить и упростить процесс гидравлического расчета.

Нюансы, о которых надо знать перед выполнением гидравлического расчёта

В современной системе отопления протекают сложные гидравлические процессы с динамически меняющимися характеристиками. Поэтому на гидравлический расчёт оказывает влияние множество нюансов: начиная от типа системы отопления, вида отопительных приборов и способа их присоединения, режима регулирования и заканчивая материалом комплектующих.

Важно: Трубопроводная отопительная система загородного дома — это сложная разветвлённая сеть. Гидравлический расчет определяет её правильную работу так, чтобы ко всем отопительным приборам поступало необходимое количество теплоносителя. Правильно рассчитать и спроектировать систему отопления может только квалифицированный специалист, имеющий профильное образование по данной дисциплине.

Системы радиаторной и водопроводной разводок — это разветвленные трубопроводные сети. В трубопроводах давление теряется на трение о стенки труб и на местные сопротивления в фасонных частях при разделении или слиянии потоков, на внезапные расширения или сужения «живого» сечения. Для того чтобы теплоноситель или вода поступали к отопительным приборам или точкам водоразбора в необходимом количестве, трубопроводная сеть должна быть правильно рассчитана.

Вне зависимости от того, какая система отопления смонтирована в доме, например, радиаторная разводка или тёплый пол, принцип гидравлического расчёта одинаков для всех, но каждая система требует индивидуального подхода.

Например, система отопления может быть заправлена водой, этилен- или пропиленгликолем, а это повлияет на гидравлические параметры системы.

У этиленгликоля или пропиленгликоля большая вязкость и меньшая текучесть, чем у воды, а значит, и сопротивление при движении по трубопроводу будет больше. Кроме этого, теплоёмкость этиленгликоля меньше, чем у воды, и составляет 3,45 кДж/(кг▪К), а у воды 4.19 кДж/(кг*К). В связи с этим расход, при том же перепаде температур, должен быть на 20 с лишним процентов выше.

Важно: вид теплоносителя, который будет циркулировать в системе отопления, определяется заранее. Соответственно: проектировщик при гидравлическом расчёте системы отопления должен учесть его характеристики.

Выбор одно- или двухтрубной системы отопления также влияет на методику гидравлического расчёта.

Это связано с тем, что в однотрубной системе вода последовательно проходит через все радиаторы, и расход через все приборы в расчетных условиях будет единым при различных небольших перепадах температур на каждом приборе. В двухтрубной системе вода через отдельные кольца поступает независимо в каждый радиатор. Поэтому в двухтрубной системе перепад температур на всех приборах будет одинаковым и большим, порядка 20 К, а вот расходы через каждый прибор будут существенно различаться.

При гидравлическом расчете выбирается самое нагруженное кольцо. Оно является расчётным. Все остальные кольца увязываются с ним так, чтобы потери в параллельных кольцах были одинаковыми, с соответствующими им участками главного кольца.

При выполнении гидравлического расчета обычно вводятся следующие допущения:

- Скорость воды в подводках не более 0,5 м/с, в магистралях в коридорах 0,6-0,8 м/с, в магистралях в подвалах 1,0-1,5 м/с.

- Удельные потери давления на трение в трубопроводах — не более 140 Па/м.

Системы отопления с тупиковым и попутным движением теплоносителя

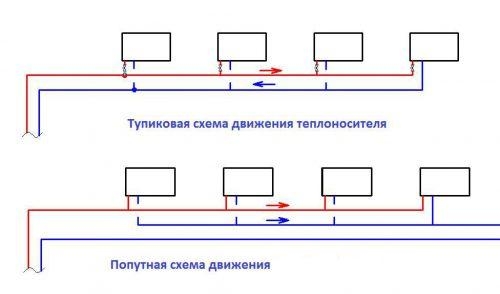

Отметим, что в системах радиаторной разводки, при едином принципе гидравлического расчёта, существуют разные подходы, т.к. системы подразделяются на тупиковые и попутные.

При тупиковой схеме теплоноситель движется по трубам «подачи» и «обратки» в противоположные стороны. И, соответственно, в попутной схеме теплоноситель движется по трубам в одном направлении.

В тупиковых системах расчет ведётся через дальние — наиболее нагруженные участки. Для этого выбирается главное циркуляционное кольцо. Это самое неблагоприятное направление для воды, по которому прежде всего подбираются диаметры отопительных труб. Все остальные второстепенные кольца, которые возникают в этой системе, должны увязываться с главным. В попутной системе расчёт ведётся через средний, наиболее нагруженный, стояк.

В системах водопровода соблюдается аналогичный принцип. Система рассчитывается через самый удалённый и самый нагруженный стояк. Но есть особенность – в расчёте расходов.

Важно: если в радиаторной разводке расход зависит от количества тепла и перепадов температур, то в водопроводе расход зависит от норм водопотребления, а также от типа установленной водоразборной арматуры.

Цели гидравлического расчета

Цели гидравлического расчета заключаются в следующем:

- Подобрать оптимальные диаметры трубопроводов.

- Увязать давления в отдельных ветвях сети.

- Выбрать циркуляционный насос для системы отопления.

Раскроем подробнее каждый из этих пунктов.

1. Подбор диаметров трубопроводов

Чем меньше диаметр трубопровода, тем больше сопротивление оказывается потоку теплоносителя из-за трения о стенки трубопровода и местных сопротивлений на поворотах и ответвлениях. Поэтому для малых расходов, как правило, берутся малые диаметры трубопроводов, для больших расходов, соответственно, большие диаметры, за счёт чего можно ограниченно отрегулировать систему.

Если система разветвлённая – есть короткая и длинная ветка, то на длинной ветке идёт большой расход, а на короткой — меньший. В этом случае короткая ветка должна выполняться из труб меньших диаметров, а длинная ветка должна выполняться из труб большего диаметра.

И, по мере уменьшения расхода, от начала к концу ветки диаметры труб должны уменьшаться так, чтобы скорость теплоносителя была примерно одинакова.

2. Увязка давлений в отдельных ветвях сети

Увязка может производиться подбором соответствующих диаметров труб или, если возможности этого способа исчерпаны, то за счёт установки регуляторов расхода давления или регулировочных вентилей на отдельных ветвях.

Частично мы, как это описано выше, можем увязать давление с помощью подбора диаметров трубопроводов. Но не всегда это удаётся сделать. Например, если берём самый маленький диаметр трубопровода на короткой ветке, а сопротивление в нём все равно недостаточно большое, тогда весь поток воды будет идти через короткую ветку, не заходя в длинную. В этом случае требуется дополнительная регулировочная арматура.

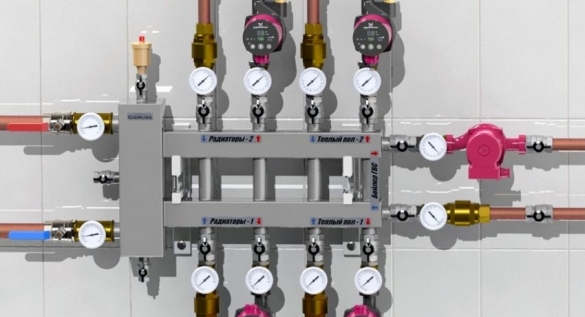

Регулировочная арматура может быть разной.

Бюджетный вариант — ставим регулировочный вентиль — т.е. вентиль с плавной регулировкой, который имеет градацию в настройке. Каждый вентиль имеет свою характеристику. При гидравлическом расчёте проектировщик смотрит, какое давление необходимо погасить, и определяется так называемая невязка давлений между длинной и короткой ветками. Тогда по характеристике вентиля проектировщик определяет, на сколько оборотов этот вентиль, от полностью закрытого положения, надо будет открыть. Например, на 1, на 1.5 или на 2 оборота. В зависимости от степени открытия вентиля будет добавляться разное сопротивление.

Более дорогой и сложный вариант регулировочной арматуры — т.н. регуляторы давления и регуляторы расхода. Это устройства, на которых мы задаём необходимый расход или необходимый перепад давлений, т.е. падение давлений на этой ветке. В этом случае устройства сами контролируют работу системы и, если расход не соответствует требуемому уровню, то они открывают сечение, и расход увеличивается. Если расход слишком большой, то сечение перекрывается. Аналогично происходит и с давлением.

Если все потребители после ночного понижения теплоотдачи одновременно открыли утром свои отопительные приборы, то теплоноситель попытается, в первую очередь, поступать в ближние к тепловому пункту приборы, а до дальних дойдет спустя часы. Тогда сработает регулятор давления, прикрывая ближайшие ветки и, тем самым, обеспечит равномерное поступление теплоносителя во все ветки.

3. Подбор циркуляционного насоса по давлению (напору) и по расходу (подаче)

Расчетные потери давления в главном циркуляционном кольце (с небольшим запасом) определят напор для циркуляционного насоса. А расчетный расход насоса – это суммарный расход теплоносителя по всем ветвям системы. Насос подбирается по напору и по расходу.

Если в системе стоит несколько циркуляционных насосов, то в случае их последовательного монтажа у них суммируется напор, а расход будет общим. Если насосы работают параллельно, то у них суммируется расход, а напор будет одинаковым.

Важно: Определив в ходе гидравлического расчёта потери давления в системе, можно выбрать циркуляционный насос, который оптимально будет соответствовать параметрам системы, обеспечивая оптимум затрат – капитальных (стоимость насоса) и эксплуатационных (стоимость электроэнергии на циркуляцию).

Как выбор комплектующих для системы отопления влияет на гидравлический расчёт

Материал, из которого изготовлены трубы системы отопления, фитинги, а также техника их соединения, оказывает существенное влияние на гидравлический расчет.

Трубы, имеющие гладкую внутреннюю поверхность, уменьшают потери на трение при движении теплоносителя. Это даёт нам преимущества – берём трубопроводы меньшего диаметра и экономим на материале. Также уменьшаются затраты электроэнергии, необходимые для работы циркуляционного насоса. Можно взять насос меньшей мощности, т.к. за счёт меньшего сопротивления в трубопроводах требуется меньший напор.

В местах соединений «фитинг-труба», в зависимости от способа их монтажа, могут быть большие потери, или, наоборот, потери на сопротивление потоку при движении теплоносителя сведены к минимуму.

Например, если используется техника соединения методом «надвижной гильзы», т.е. развальцовывается конец трубопровода, и внутрь вставляется фитинг, то за счёт этого не происходит заужения живого сечения. Соответственно: уменьшается местное сопротивление, и уменьшаются энергетические затраты на циркуляцию воды.

Подведение итогов

Выше уже говорилось, что гидравлический расчёт системы отопления — это сложная задача, требующая профессиональных знаний. Если предстоит спроектировать сильно разветвлённую систему отопления (большой дом), то расчёт вручную отнимает много сил и времени. Для упрощения данной задачи разработаны специальные компьютерные программы.

С помощью этих программ можно сделать гидравлический расчёт, определить регулировочные характеристики запорно-регулировочной арматуры и автоматически составить заказную спецификацию. В зависимости от типа программ, расчёт осуществляется в среде AutoCAD или в собственном графическом редакторе.

Добавим, что сейчас при проектировании промышленных и гражданских объектов наметилась тенденция к использованию BIM технологий (building information modeling). В этом случае все проектировщики работают в едином информационном пространстве. Для этого создаётся «облачная» модель здания. Благодаря этому любые нестыковки выявляются ещё на стадии проектировании, и своевременно вносятся необходимые изменения в проект. Это позволяет точно спланировать все строительные работы, избежать затягивания сроков сдачи объекта и тем самым сократить смету.

Способы гидравлического расчета систем отопления

Большинство современных промышленных и жилых объектов обогревается в зимнее время за счет подключения к уже подведенному к ним централизованному теплоснабжению. Но нередки случаи, когда для обогрева жилых пространств применяются независимые (автономные) источники. При их самостоятельном монтаже не обойтись без предварительного гидравлического расчета отопления, проводимого для всего комплекса в целом.

Расчёт гидравлики отопительных каналов

Гидравлический расчет системы отопления обычно сводится к подбору диаметров труб, проложенных на отдельных участках сети. При его проведении обязательно учитываются следующие факторы:

- величина давления и его перепады в трубопроводе при заданной скорости циркуляции теплоносителя;

- его предполагаемый расход;

- типовые размеры используемых трубных изделий.

При расчете первого из этих параметров важно принять во внимание мощность насосного оборудования. Ее должно хватать для преодоления гидравлического сопротивления отопительных контуров. При этом решающее значение имеет суммарная длина полипропиленовых труб, с увеличением которой растет общее гидравлическое сопротивление систем в целом. По результатам проведенного расчета определяются показатели, необходимые для последующего монтажа отопительной системы и соответствующие требованиям действующих нормативов.

Расчёт параметров теплоносителя

Расчет теплоносителя сводится к определению следующих показателей:

- скорость движения водных масс по трубопроводу с заданными параметрам;

- их средняя температура;

- расход носителя, связанный с требованиями к производительности отопительного оборудования.

При определении всех перечисленных параметров, касающихся непосредственно теплоносителя, обязательно учитывается гидравлическое сопротивление трубы. Принимается во внимание и наличие элементов запорной арматуры, являющихся серьезным препятствием свободному перемещению носителя. Особенно важен этот момент для систем отопления, в состав которых входят термостатические и теплообменные приборы.

Известные формулы расчета параметров теплоносителя (с учетом гидравлики) достаточно сложны и неудобны в практическом применении. В онлайн калькуляторах используется упрощенный подход, позволяющий получить результат с допустимой для этого способа погрешностью. Тем не менее перед началом монтажа важно побеспокоиться о том, чтобы приобрести насос с показателями не ниже расчетных. Лишь в этом случае появляется уверенность в том, что требования к системе по этому критерию выполнены в полной мере и что она способна обогреть помещение до комфортных температур.

Расчёт сопротивления системы и подбор циркуляционного насоса

При расчете гидравлического сопротивления системы отопления исключается вариант естественной циркуляции теплоносителя по ее контурам. Рассматривается лишь случай принудительной прогонки по тепловым контурам разветвленной сети отопительных труб. Чтобы система работала с заданной эффективностью, потребуется образец насоса, заведомо гарантирующий нужный напор. Эта величина обычно представляется как объем прокачки теплоносителя в выбранную единицу времени.

Для определения суммарной величины сопротивления, вызванного сцеплением частиц воды с внутренними поверхностями труб в магистралях, применяется следующая формула: R = 510 4 V 1.9 / d 1,32 (Па/м). Значок V в этом соотношении соответствует скорости движения потока. При проведении самостоятельных вычислений всегда предполагается, что эта формула действительна лишь для скоростей не более 1,25 метра/сек. Если пользователю известна величина текущего расхода ГСВ, допускается воспользоваться приблизительной оценкой, позволяющей определить внутреннее сечение труб из полипропилена.

По завершении основных вычислений следует обратиться к особой таблице, в которой указываются примерные сечения трубных проходов в зависимости от полученных при расчете цифр. Наиболее сложным и затратным по времени является процедура определения гидравлического сопротивления в следующих участках действующего трубопровода:

- в зонах сопряжения его отдельных элементов;

- в обслуживающих отопительную систему клапанах;

- в задвижках и контрольных приборах.

После того как все искомые параметры, касающиеся рабочих характеристик теплоносителя, найдены, переходят к определению всех остальных показателей системы.

Расчёт объема воды и вместительность расширительного бака

Для расчета рабочих характеристик расширительного бачка, обязательного для любой системы отопления закрытого типа, потребуется разобраться с явлением увеличения объема жидкости в ней. Этот показатель оценивается с учетом изменения основных рабочих характеристик, включая колебания ее температуры. Она в этом случае изменяется в очень широком диапазоне – от комнатных +20 градусов и вплоть до рабочих значений в пределах 50-80 градусов.

Вычислить объем расширительного бака удастся без лишних проблем, если воспользоваться проверенной на практике приблизительной оценкой. Она основана на опыте эксплуатации оборудования, согласно которому объем расширительного бачка составляет примерно одну десятую часть от общего количества теплоносителя, циркулирующего в системе. При этом во внимание принимаются все ее элементы, включая отопительные радиаторы (батареи), а также водяную рубашку котельного агрегата. Для определения точного значения искомого показателя потребуется взять паспорт эксплуатируемого оборудования и найти в нем пункты, касающиеся емкости батарей и рабочего бака котла.

После их определения излишки теплоносителя в системе найти совсем несложно. Для этого сначала вычисляется площадь поперечного сечения полипропиленовых труб, а затем полученное значение умножается на длину трубопровода. После суммирования по всем веткам отопительной системы к ним добавляются взятые из паспорта цифры для радиаторов и котла. От итоговой суммы затем отсчитывается одна десятая часть.

Если, к примеру, полученная вместимость для бытовой системы составила около 150 литров, оценочная емкость расширительного бака будет равна примерно 15 литрам.

Определение потерь давления в трубах

Сопротивление потерь давления в контуре, по которому циркулирует теплоноситель, определяется как их суммарное значение для всех отдельных составляющих. К последним относят:

- потери в первичном контуре, обозначаемые как ∆Plk;

- местные издержки теплоносителя (∆Plм);

- падение давления в особых зонах, называемых «генераторами тепла» под обозначением ∆Pтг;

- потери внутри встроенной теплообменной системы ∆Pто.

После суммирования этих величин получается искомый показатель, характеризующий полное гидравлическое сопротивление системы ∆Pсо.

Помимо этого обобщенного метода существуют другие способы, позволяющие определить потери напора в трубах из полипропилена. Один из них основан на сравнении двух показателей, привязанных к началу и концу трубопровода. В этом случае вычислить потерю давления можно простым вычитанием начального и конечного его значений, определяемых по двум манометрам.

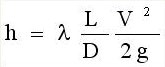

Еще один вариант вычисления искомого показателя основан на применении более сложной формулы, учитывающей все факторы, которые влияют на характеристики теплового потока. Приводимое ниже соотношение в первую очередь учитывает потерю напора жидкости из-за большой длины трубопровода.

- h – потери напора жидкости, в исследуемом случае измеряемые в метрах.

- λ – коэффициент гидравлического сопротивления (или трения), определяемый по другим расчетным методикам.

- L – общая длина обслуживаемого трубопровода, которая измеряется в погонных метрах.

- D –внутренний типоразмер трубы, определяющий объем потока теплоносителя.

- V – скорость тока жидкости, измеряемая в стандартных единицах (метр за секунду).

- Символ g – это ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек2.

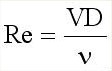

Большой интерес представляют потери, вызванные высоким коэффициентом гидравлического трения. Он зависит от шероховатости внутренних поверхностей труб. Используемые в этом случае соотношения справедливы лишь для трубных заготовок стандартной круглой формы. Окончательная формула для их нахождения выглядит так:

- V – скорость перемещения водных масс, измеряемая в метрах/секунду.

- D – внутренний диаметр, определяющий свободное пространство для перемещения теплоносителя.

- Стоящий в знаменателе коэффициент указывает на кинематическую вязкость жидкости.

Последний показатель относится к постоянным величинам и находится по специальным таблицам, в больших количествах опубликованным в Интернете.

При ускорении потока теплоносителя сопротивление его движению также возрастает. Одновременно с этим увеличиваются и потери в теплосети, рост которых не пропорционален вызвавшему этот эффект импульсу (он изменяется по квадратичному закону). Отсюда следует вывод: высокая скорость потока жидкости в трубопроводе не выгодна как с технической, так и с экономической точки зрения.