Водораздача

Если источник воды с электронасосом дополнить системой доставки воды в дом и водораздачи внутри дома, то мы получим автономную систему водоснабжения.

Такая система содержит:

- колодец или скважину;

- электронасос;

- подземную магистраль «источник — дом»;

- домовую водопроводную сеть;

- водонапорный бак или гидропневматическую установку;

- приборы потребления воды (душ, ванна, умывальник, унитаз, кухонная мойка, посудомоечная машина, стиральная машина и пр.).

Водонапорный бак

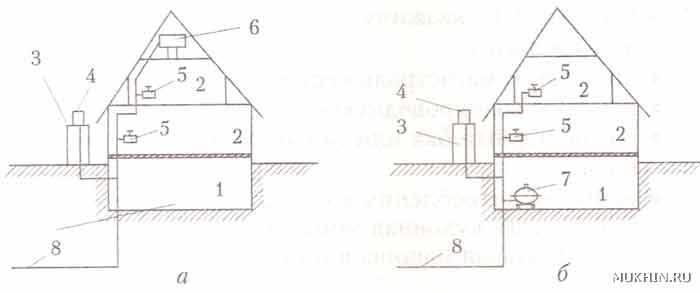

На рис. 54 показаны два варианта схемы автономного водоснабжения загородного дома.

Рис. 54. Схема автономного водоснабжения загородного дома с водонапорным баком (а) и с гидропневматической установкой (б): 1 — подвальное помещение; 2 — жилые помещения; 3 — летний душ; 4 — душевой резервуар; 5 — вводы водоснабжения в помещения; 6 — водонапорный бак; 7 — гидропневматическая станция; 8 — подземная теплоизолированная магистраль от источника водоснабжения.

В первом варианте вода из колодца или иного источника воды поступает в водонапорный бак, расположенный выше жилых помещений. Этот бак должен иметь объем 100 — 150 л., иначе говоря, около 15% суточного потребления воды.

Водонапорный бак предназначен для того, чтобы обеспечить необходимый расход воды независимо от производительности насоса и водообильности колодца. Он снабжен автоматикой для включения и выключения электронасоса, обеспечивающей поддержание заданного уровня воды в баке.

Таким образом, насос включается не в тот момент, когда вы начинаете потреблять воду (его производительность может быть и меньше, чем скорость потребления), а лишь тогда, когда требуется пополнить запас воды в водонапорном баке.

Если бак установлен в неотапливаемом помещении (на чердаке), его надо теплоизолировать.

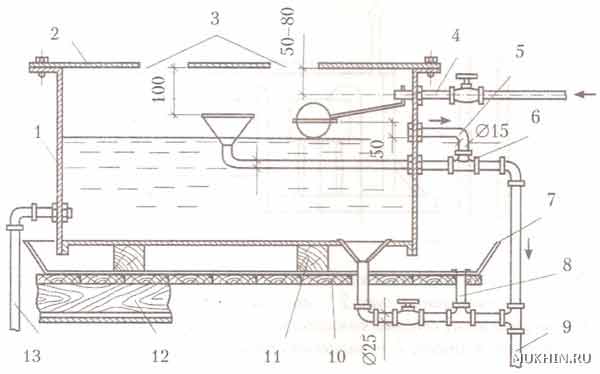

Устройство водонапорного бака показано на рис. 55.

Рис. 55. Водонапорный бак (размеры в мм): 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — вырезы (закрытые сеткой, для связи с атмосферой и для датчиков уровня); 4 — подающая труба с поплавковым клапаном; 5 — сигнальная труба; 6 — перелив; 7 — поддон; 8 — слив из поддона; 9 — труба (шланг) водослива; 10 — настил поддона; 11 — балка под баком; 12 — потолочная балка; 13 — отводная труба.

Лучше всего сделать водонапорный бак из нержавеющей листовой стали или из готовой бочки (из нержавеющей стали, обычной стали, изнутри покрытый антикоррозионной краской, годной для холодной питьевой воды, либо из пищевого пластика). Если бак изготовлен из слишком тонкой листовой стали (0,5—1 мм) и не имеет ребер жесткости, то снаружи на него надевают бандаж из стального уголка либо иного профиля в виде горизонтальной рамы, расположенный примерно на середине высоты. Бак устанавливают на деревянных брусьях в металлический поддон, снабженный сливом.

Наливной патрубок (ввод воды) располагают в верхней части боковой стенки бака, на 50—80 мм ниже верхней кромки, и снабжают поплавковым клапаном (такой же конструкции, как в бачке унитаза). Подводящую трубку соединяют с патрубком через отсекающий вентиль — он понадобится при очистке или ремонте бака.

Отводящая (сливная) труба врезается заподлицо в боковую стенку бака на расстоянии 50 мм от дна. Кроме того, бак должен быть оборудован системами перелива, сигнализации о понижения уровня ниже контрольной отметки и слива. Переливная воронка расположена на уровне 100 мм от верхней кромки бака, а сливная — в днище бака. Под сливной воронкой устанавливают отсекающий вентиль.

Сигнальная труба врезана в боковую стенку бака на 150 мм ниже верхней кромки бака, то есть на 50 мм ниже уровня перелива.

Слив поддона и бака, перелив и сигнальная труба соединены со сливным стояком.

Переливная воронка защищает бак от переполнения в случае поломки или неправильной регулировки поплавкового клапана, а сигнальная трубка позволяет следить за снижением уровня воды: если он опускается ниже места врезки трубки в бак, то вода из нее, естественно, не течет.

Для того чтобы исключить замерзание воды в баке в зимнее время, его надо теплоизолировать.

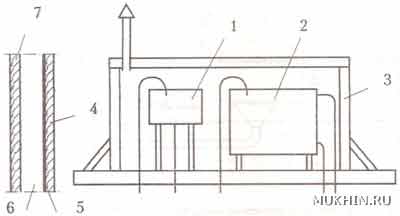

Для этого на бак надевают кожух с двойными стенками из фанеры, досок и т. п. По внутренней стенке устанавливают гидроизоляцию, а поверх нее укладывают тепловую изоляцию (например, минвату) (рис. 56). Обычно в этот же кожух помещают расширительный бак водяного отопления (если дом оборудован им).

Рис. 56. Схема утепления водонапорного и расширительного баков: 1 — расширительный бак; 2 — водонапорный бак; 3 — кожух; 4 — внутренняя стенка кожуха; 5 — гидроизоляция; 6 — теплоизоляция; 7 — внешняя стенка кожуха.

Гидропневматическая установка (мембранный бак)

Современные насосные станции способны всасывать воду с глубины до 20 м. Подаваемый ими сжатый воздух создает дополнительную тягу благодаря эффекту эжекции.

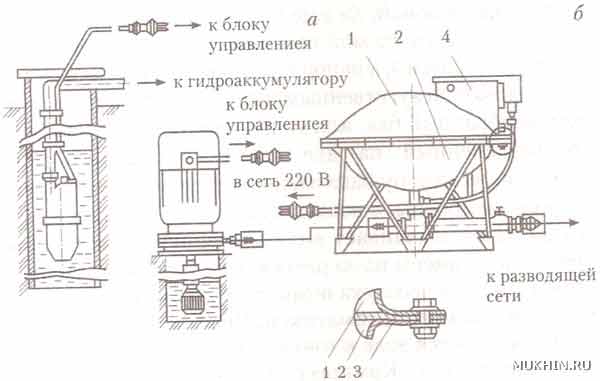

Применение водонапорного бака связано с рядом неудобств. Эту громоздкую конструкцию, имеющую немалый вес, нужно располагать выше жилых помещений, буквально над головой, да еще и утеплять. Иногда удобнее воспользоваться схемой нижнего размещения бака (например, в подвале), а напор на его выходе (взамен самотека) создавать искусственным путем. По такой схеме работает мембранный бак, или гидроаккумулятор, — резервуар, разделенный на две части гибкой мембраной. В основную камеру бака закачивается вода, а по другую сторону мембраны, в воздушную камеру, закачан воздух. Когда насос закачивает воду в водяную камеру, объем воздушной камеры из-за растяжения мембраны уменьшается и давление воздуха возрастает до нужного значения, поддерживаемого автоматикой. Через мембрану это давление передается воде и гонит ее из подвала наверх, в жилые помещения. Компрессор с помощью автоматики включается и выключается, поддерживая необходимое давление в системе. Объем водяной камеры обычно невелик — 20—25 л.

Недостаток этой системы — зависимость подачи воды от электричества (напомним, что водонапорный бак, наоборот, является запасным накопителем и может снабжать водой какое-то время даже без ее подачи из источника).

На рис. 57 изображена гидропневматическая водоподъемная установка отечественного производства, состоящая из погружного насоса и гидроаккумулятора, работа которых управляется системой автоматики.

Рис. 57. Гидропневматическая водоподъемная установка: а — погружной насос в колодце или скважине; б — гидроаккумулятор; 1 — водяная камера; 2 — воздушная камера; 3 — мембрана; 4 — блок управления.

Гидропневматические установки в водоснабжении загородных домов.

Вы установили централизованную систему подачи воды, и у Вас встал вопрос о наиболее практичном и экономичном способе забора воды? Итак, при выборе между водонапорным баком и гидропневматическими установками следует отмерить ряд преимуществ вторых. В отличие от баков, устанавливаемые на чердаке, установки можно размещать на первом этаже дома, в подвале, колодце и т.д. Однако же, для их бесперебойной работы требуется постоянно подаваемое электричество. Напряжение питания данных установок равно 220 В.

Сама установка состоит из насоса, бака гидропневматического, блока управления и дополнительной запорно-регулирующей арматуры (шаровые краны, затворы, клапаны, вентили балансировочные, фильтры). Из вышеперечисленного, основным элементом установки можно назвать гидропневматический бак, разделенный диафрагмой на две камеры верхнюю – воздушную и нижнюю – жидкостную. Установка является автоматизированным устройством, так как насос, в зависимости от давления в системе, самостоятельно включается и выключается. К недостаткам данного типа установок можно отнести малый объем гидропневматических баков, равный всего 23 литрам. Такое качество приводит к слишком частому включению и выключению насосов.

Что же касается вашего источника водозабора, то тут отдельный разговор. Для его функционирования в зимнее время, понадобиться утепление источника, однако вентиляционный стояк необходимо будет оставить без изменений. Для водопроводной системы в летний период следует установить отдельное устройство для накопления воды. Установив такой трубопровод на солнечной стороне участка, вы сможете получить теплую воду без каких-либо энергозатрат. На летний водопровод обязательно установите вентили, которые помогут при необходимости полного слива воды перед наступлением морозов. Не сделав это, замерзшая вода, оставленная вами в трубопроводе, попросту разорвет трубы и водонакапливающий бак.

Помимо всего прочего, какой бы совершенной не была ваша система водоснабжения, всегда будет вставать вопрос дефицита питьевой воды. И мы говорим о действительно экологически чистой питьевой воде. И в этом случае вовсе не обязательно всю подаваемую воду пропускать через фильтры глубокой очистки. Как вариант, в целях экономии можно разделить всю воду на питьевую и техническую, а также воду для полива. Да и вообще совсем не обязательно для полива использовать воды подземные, которые итак довольно нестабильны. Так, при малых осадках в засушливые сезоны родниковой воды и воды из колодцев может попросту не хватать для всех хозяйственных нужд. Поэтому довольно актуальным вариантом является установка дополнительного водозаборника для дождевых и талых вод. Устанавливается он рядом с домом и служит для сбора осадков с крыши.

Лекция 4. Устройство и принцип действия установок для повышения напора.

Установки для повышения давления в сети обеспечивают увеличение гарантийного давления в наружном водопроводе до величины требуемого давления во внутреннем водопроводе, необходимого для подачи расчётного расхода.

Насосные установки. В системе водоснабжения применяются центробежные (консольные) и моноблочные насосы. Марка и количество рабочих насосов определяются расчётом, а число резервных – по СНиП. Для увеличения производительности насосов применяют параллельные соединения насосов, а для увеличения давления в сети – последовательные соединения насосов. Насосная установка (рис. 2.10.) состоит из насоса, двигателя, всасывающего и напорного трубопроводов с задвижками, обратными клапанами и контрольно-измерительными приборами (манометры и термометры). Центробежные насосы крепят на одном валу с электродвигателем и устанавливают на фундаментной плите, возвышаюшейся над полом на 20 см. Расстояние между фундаментными плитами – 70 см, до стен – 1 м. Для надёжной звукоизоляции под насосными агрегатами (насос, электродвигатель) устанавливают амортизаторы, эластичные подкладки и вибровставки из эластичных патрубков длиной не менее 1 м на всасывающем и напорном трубопроводах. Насосный агрегат подсоединяется к фундаментной плите болтами, заранее выставленными в оставленные гнёзда.

Рис. 2.10. Насосные установки

а – установка с консольными насосами; б – схема установки; в – моноблочный насос

Не разрешается устанавливать насосы под жилыми квартирами, учебными аудиториями, больничными палатами и другими подобными помещениями. Уровень шума не должен превышать 30 дБ.

Рис. 2.11. К определению полного напора насоса

Насосы подсоединяются к сети внутреннего водопровода после водомерного узла. При установке насоса следует предусмотреть устройство обводной линии с задвижкой и обратным клапаном. Пуск насосов может быть ручным, дистанционным или автоматическим. Противопожарные насосы имеют кнопочное включение, располагаемое у пожарных кранов. На напорном трубопроводе устанавливают манометр, задвижки или вентиль и обратный клапан; на всасывающем – задвижка. Трубопроводы соединяют с арматурой и насосом с помощью фланцев на болтах. Задвижки используют для включения и отключения подачи воды, обратный клапан препятствует прохождению воды через насос при отключении двигателя. Манометр даёт возможность контролировать давление, создаваемое насосом. В случае, когда насос работает совместно с резервуаром и находится не под заливом (ось насоса выше уровня воды в резервуаре), на всасывающем трубопроводе устанавливают вакуумметр.

Основными энергетическими параметрами насоса являются: давление (напор) H, подача (производительность) Q, мощность N, коэффициент полного действия (к.п.д.) η.

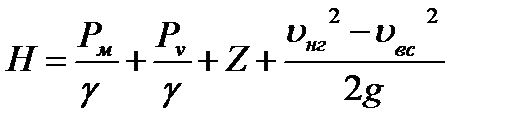

Напор (давление) насоса – это энергия, затрачиваемая насосом для подъёма воды. В действующем насосе полный напор, необходимый для подъёма жидкости, определяется:

Рм – показание манометра, установленного на напорном трубопроводе;

Рv – показание вакуумметра, установленного на всасывающей трубе;

Z – расстояние между центром манометра и точкой присоединения вакуумметра;

Vн и Vв – скорость в напорной и всасывающей трубах.

Для проектируемой насосной установки (рис 2.11) напор, достаточный для подъёма жидкости, определяется:

где Hг – геометрическая высота подъёма жидкости, равная разности геометрических высот всасывания и нагнетания;

(Р1-Р2) – разность давлений в местах забора и подачи воды;

hf – потери напора во всасывающей и напорной трубах;

γ – удельный вес жидкости.

Подача (производительность) – это количество воды, подаваемое насосом в единицу времени, измеряется обычно в м 3 /ч, м 3 /с или л/с.

Мощность – потребляемая мощность или мощность на валу насоса, необходимая для перемещения определённого объёма воды при нужном напоре с учётом преодоления всех видов потерь. Единица измерения – Вт или кВт.

где Nп – полезная мощность, сообщаемая перемещаемому потоку воды насосом;

Полезная мощность определяется:

Коэффициент полезного действия насоса есть отношение полезной мощности Nп к мощности на валу насоса N:

Для центробежных насосов

где η0 – объёмный к.п.д., учитывающий потери при утечке воды; η0=0,8÷0,95;

ηГ – гидравлический к.п.д., учитывающий гидравлические потери на трение при движении потока воды и скоростные потери; ηГ=0,9÷0,98,

ηм – механический к.п.д., учитывающий потери в трущихся деталях, подшипниках; ηм=0,9÷0,98.

Основными характеристиками центробежных насосов являются: кривая H=f(Q) – характеристика, показывающая изменение напора в зависимости от изменения подачи насоса, кривая N=f(Q) – характеристика потребляемой мощности насоса; кривая η=f(Q) – характеристика к.п.д., соответствует данному числу оборотов рабочего колеса насоса. Энергетические характеристики насоса получают при испытании насоса на заводе-изготовителе и вносят в паспортные данные насоса. Изменение подачи насоса достигается прикрыванием задвижки на напорном трубопроводе. Если эту задвижку закрыть полностью, а насос пустить, то подачи не будет, но манометр покажет давление. Вырабатываемая мощность идёт на преодоление сопротивления при вращении лопаток в неподвижной водной среде. Работа насоса вхолостую может быть допущена на короткий срок, т.к. происходит нагрев насоса. При максимальном значении к.п.д. получаем расчётные значения подачи и напора.

Рис. 2.12. Схемы гидропневматических установок: а – установка переменного давления; б – установка постоянного давления

Если 2 или несколько насосов работают на 1 напорный трубопровод, то такая работа насосов называется параллельной. Параллельная работа насосов применяется для увеличении подачи насосов (Q=Q1+Q2, H=const), последовательная – для увеличения напора или давления (Q=const, H=H1). Для двух работающих насосов строится совместная (суммарная) характеристика.

Гидропневматические установки состоят из насосной установки и гидропневматического бака. Выпускают гидропневматические установки переменного и постоянного давления. Их применяют для систем водопровода отдельных зданий или группы при наличии местных источников водоснабжения.

Установки переменного давления (рис. 2.12). Принцип действия: в гидропневматический бак вначале закачивается компрессором воздух под давление большим, чем требуется. При подаче воды потребителю вода под давлением воздуха вытесняется из бака. Уровень воды падает, давление снижается. При достижении определённого минимума включается автоматически от реле давления насос. Вода подаётся в бак, воздух сжимается, давление возрастает до первоначальной величины и насос отключается. Установки переменного давления создают колебание давления (напора) в сети, т.к. минимальное давление должно быть равно требуемому для данной системы водопровода здания, а максимальное давление при непостоянном баке значительно его превышает. Это увеличивает мощность насоса и непроизводительные расходы через оборудование из-за повышенных давлений в сети. Это можно снизить при установке регулятора давления на отводящей трубе. При больших расходах воды используют вместо одного водовоздушного бака два: один водяной, другой воздушный (рис. 2.12).

В гидропневматических установках постоянного давления воздух из воздушного бака поступает в водяной бак под постоянным давлением. Для этих целей используют редукционный клапан, устанавливаемый на трубопроводе, соединяющем 2 резервуара, который пропускает воздух из воздушного резервуара под определённым постоянным давлением. Такие установки применяют, когда колебание давление в сети недопустимо.

Водонапорные баки. Если давление в сети периодически ниже требуемого, то для обеспечения водой применяют водонапорные баки. Их назначение создавать запасы воды в период достаточного напора для подачи расчётного расхода воды в здание.

Водонапорные баки (рис. 2.13.) устанавливают на чердаке или на верхних этажах здания. Они могут быть прямоугольными и круглыми в плане. Проходы между баками и стенами не менее 0,5 – 0,7 м, со стороны поплавкового клапана – 0,8-1 м. Высота помещения, где устанавливается бак, не менее 2,2 м. Температура помещения не менее +2 0 С. Бак устанавливается выше пола на 0,5 м, что связано с удобством эксплуатации. Высота бака принимается 50 – 80 % от его диаметра. Объём бака 0,5 – 20 м 3 . В системе водоснабжения должно быть не менее 2-х из соображения бесперебойного обеспечения водой. Баки должны быть закрытыми, иметь люки с крышкой для осмотра и ремонта и постоянный водообмен для предотвращения ухудшения вкусовых качеств воды.

Рис. 2.13. Водонапорный бак

Бак устанавливают на поддоне из досок, обитых сталью (от сырости и течи из бака). Поддон ставится на настил из досок толщиной 5 см, а бак на деревянные брусья, уложенные в поддоне. Брусья и настил антисептируют. В оборудование водонапорных баков входят следующие трубы: подающая – диаметр трубы принимается в зависимости от расчётного расхода и устанавливается на высоте 50-100 мм от верха бака и оборудуется поплавковым клапаном не менее 50 мм; расходная (отводящая) – её диаметр принимается равным или больше диаметра подающей трубы, подсоединяется к баку выше дна на 50 мм, эту трубу можно подсоединить к подающей трубе, установив на отводящей трубе обратный клапан; переливная – подсоединяется к баку на высоте 150 мм от его верха. Вода из переливной трубы уходит в канализацию через стояк и переливную воронку. Спускная труба подсоединяется к дну бака и через вентиль с переливной трубой, её диаметр 40 – 50 мм и служит для удаления осадка и выпуска воды из бака; сливная – для удаления воды из поддона, её диаметр 25 мм, сигнальная – присоединяется на 50 мм ниже переливной трубы, её диаметр 15 – 20 мм. Она устанавливается, если нет сигнализации уровня воды в баке.

Емкость бака в жилых зданиях не должна быть менее 5 % суточного расхода (при автоматическом пуске), а при ручном не менее 20 %. В объём водонапорного бака обязательно должен входить десятиминутный противопожарный запас воды на пожарные краны. Установку водонапорных баков ведут согласно СНиП 2.04.01-85.

| | | следующая лекция ==> | |

| Способы преодоления пробелов в праве. | | | Лекция 1. Системы и схемы холодного водопровода |

Дата добавления: 2015-09-07 ; просмотров: 3113 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ