Формы государственно-частного партнерства в ЖКХ

На просторах интернета представлено много информации по формам государственно-частного партнерства, применяемого в ЖКХ. Информационно приводим данную статью, немного систематизирующую данную тему. Статья взята с сайта www.gkh.ru.

«Концессионные соглашения и другие формы партнерства государства и частного бизнеса в ЖКХ во многих случаях являются единственным способом реализации важных проектов в условиях нехватки бюджетных средств. В статье мы расскажем об основных формах ГЧП в ЖКХ, передаче объектов в концессию и о регулирующем их законодательстве. Разберемся в том, зачем эти соглашения нужны каждой из сторон и приведем примеры последних запущенных концессий в ЖКХ.

В сферах деятельности, касающихся обеспечения населения жизненно важными товарами и услугами, рыночные механизмы работы в чистом виде не являются наиболее предпочтительными. Один из таких примеров – жилищно-коммунальное хозяйство. В этой области активно распространяется практика государственно-частного партнерства. Государство при реализации такой схемы сохраняет контроль над собственностью, а также получает инвестиции и опытных управленцев.

Формы государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ

Российское жилищно-коммунальное хозяйство нуждается в огромном объеме инвестиционных средств. Деньги нужны, в первую очередь, на обновление устаревшей и изношенной инфраструктуры. У бюджета таких финансовых ресурсов нет. В связи с этим главной целью ГЧП в ЖКХ является именно привлечение в отрасль частных инвестиций. Государство предлагает разные варианты сотрудничества предпринимателям, которые заинтересованы в получении под свое управление систем тепло- и водоснабжения, электросетей и прочих объектов коммунальной инфраструктуры. У каждой формы взаимодействия есть свои особенности и риски, которым подвергаются обе стороны.

Государственно-частное партнерство строится на принятии каждой из сторон определенного объема обязательств. Государство в данном случае должно:

- предоставить земельные участки и инфраструктурные объекты (если они будут реконструироваться);

- передать частной компании право оказания коммунальных услуг, которое ранее монопольно принадлежало госструктурам;

- поддерживать реализацию совместных проектов с помощью административного ресурса;

- вкладывать определенные объемы бюджетных средств (по договоренности) или давать гарантии (в том числе, гарантировать рентабельность работы).

В набор обязательств со стороны частника обычно входит следующее:

- инвестировать в работу и развитие предоставленного имущественного комплекса собственные средства. Инвестирование при этом должно быть проектным. Использовать взятые в банке кредиты и другие заемные ресурсы не следует. Проектное финансирование позволяет возвратить вложенные средства из прибыли – она начнет поступать после завершения проекта;

- внедрять инновации, используя передовой мировой опыт и наработки;

- эффективно вести управление переданным имуществом.

Существует несколько основных форм ГЧП, реализуемых в сфере ЖКХ:

- Концессионное соглашение.

- Контракт жизненного цикла.

- Сервисный контракт.

- Долгосрочное инвестиционное соглашение.

Рассмотрим наиболее часто реализуемые на практике варианты государственно-частного партнерства. Что такое концессионное соглашение? Концессия в ЖКХ позволяет инвестору на основе заключенного контракта использовать в хозяйственных целях имущество, остающееся в государственной или муниципальной собственности. Соглашение предполагает, что частник:

- инвестирует собственные средства в улучшение имеющегося имущества или создание новых объектов. Последние в дальнейшем будут переданы в государственную или муниципальную собственность;

- получает средства, которые выплачивают пользователи созданного им имущества. Заключение концессионного соглашения предполагает платное использование инфраструктурного объекта, и в то же время наличие коммерческой выгоды для компании, занимающейся его содержанием. Прибыль концессионера определяется количеством пользователей вверенного ему имущества.

Путем заключения договора концессии государство старается снять с себя расходы, связанные с эксплуатацией объектов жилищно-коммунального хозяйства – передача объектов в концессию хорошо подходит для достижения этой цели. Основные расходы, связанные с полученным имуществом, несет концессионер. В то же время часть их может возлагаться на собственника. Этот момент оговаривается отдельно и прописывается в соглашении. Размер бюджетных вложений обычно известен заранее, например, еще при подготовке конкурса. Полный перечень объектов, которые могут передаваться в управление по концессионному соглашению, указан в федеральном законе №115-ФЗ. Сюда входят самые разные сооружения: транспортная инфраструктура; коммунальные сети; трубопроводы; гидротехнические сооружения; спортивные, медицинские, туристические и прочие объекты. Размеры и форма оплаты со стороны концессионера могут быть различными. В законодательстве указаны следующие варианты расчета: внесение в бюджет конкретной суммы единовременно или с определенной периодичностью; передача собственнику доли получаемых доходов или части выпускающейся продукции; передача государству по завершении договора концессии прав собственности на недвижимое и прочее имущество, созданное концессионером. Упоминавшийся уже №115-ФЗ был принят в 2005 году. К настоящему времени концессионная модель ГЧП в ЖКХ все еще не получила повсеместного внедрения, поэтому государство продолжает продвигать эту схему сотрудничества. В числе основных причин медленного перехода к концессиям называется отсутствие квалифицированных специалистов, которые занимались бы данной работой на практике. Однако примеры успешно работающих концессионных соглашений в сфере ЖКХ продолжают накапливаться, приведем несколько последних из таких договоренностей. В начале января 2018 года в Тюмени в концессию будет передано водоканальное хозяйство города. В начале марта 2018 года было решено передать в концессию электротранспорт (трамваи) Саратова. До конца 2018 года запланирована передача сетей «Ижводоканала» (Ижевск) концессионеру. В Ростове в настоящий момент реализуется наиболее крупный в стране концессионный проект по благоустройству городской территории – он касается создания ростовской набережной. В Нижнем Тагиле готовится новая концессия по переработке мусора. В марте 2018 года иркутские власти планируют заключение концессионного соглашения на ремонт Дома быта, находящегося в аварийном состоянии.

Контракт жизненного цикла

Контракт жизненного цикла (КЖЦ) – заключающийся на длительный срок договор, при реализации которого возводятся различные инфраструктурные объекты. Такие соглашения подписываются только в отношении проектов, имеющих большое значение для государства или муниципалитета. Контракт обычно заключается на 25-30 лет. Этот срок равен нормативной продолжительности эксплуатации объекта, указывающийся в технических требованиях к нему. Собственником построенного объекта становится государство, муниципалитет или организация, исполняющая его полномочия. В контракте жизненного цикла также прописывается, как именно властные органы занимаются контролем строительного процесса и последующей эксплуатации имущества. Основные правила заключения и реализации КЖЦ записаны в правительственном постановлении №1087 от 28 ноября 2013 года. Подрядчик по такому контракту получает бюджетные средства на строительство. При этом он будет нести расходы на дальнейшую эксплуатацию, что делает его заинтересованным в повышении качества объекта.

С помощью сервисных контрактов государство привлекает представителей частного бизнеса к проведению определенных работ и оказанию услуг. Выполнение договоров данного типа регулируется: ГК РФ; бюджетным законодательством; законами о госзакупках. Частники при подписании сервисных контрактов обычно принимают на себя обязательства, в рамках которых они: занимаются содержанием зданий и городских территорий; ведут бухгалтерский учет; обслуживают различную технику. Такие договоры часто заключаются на продолжительные сроки и могут подразумевать инвестирование в модернизацию обслуживаемого имущества. Преимущество государственной стороны при заключении сервисного контракта заключается в получении услуг по фиксированной и невысокой стоимости. Занимающейся обслуживанием частной компании такой договор выгоден из-за приобретения на длительный срок постоянного заказчика, который не уйдет к конкурентам.»

В заключение отмечу, что с учетом того, что отличительной особенностью сферы ЖКХ являются ее объекты – комплексы недвижимого имущества, обеспечивающие жизнедеятельность территории, то все-таки основной формой частного инвестирования является передача объектов в концессию, то есть заключение концессионных соглашений.

Инвестиции текут мимо

Российские системы водоснабжения и водоотведения изношены на 60-70%. При этом необходимо выделить наиболее критические компоненты: головные сооружения, которые производят воду либо очищают стоки и магистральные водоводы. Разводящие сети в некоторых случаях способны выдерживать более длительный период сверхнормативной эксплуатации.

Большинство крупных российских водоканалов построено за счет публичных денег. В основном это проекты, реализованные по дореволюционным концессиям либо через подписку (облигации). Сегодня мы стали свидетелями, когда власти говорят: да, мы хотим, чтобы пришел инвестор. Но инструментарий, находящийся в распоряжении частного инвестора, не позволяет использовать весь потенциал сектора ВКХ.

Основных причин две. Первая — это договорная модель в виде концессии, которая законодателем выделена как приоритетная. Однако не следует забывать, что современная концессия в отличие от дореволюционной — это наиболее затратный, сложный и высокочувствительный к внешним факторам инструмент. Не случайно количество конкурсов на заключение концессионных соглашений стремится к нулю.

Второй фактор — это тарифы. Несмотря на декларации об установлении долгосрочных тарифов, на практике это не применяется. Ограничения роста тарифов без учета инвестиционной нагрузки являются «стоп-фактором» привлечения частных инвестиций. Важно понимать, что реализация проектов ГЧП требует хорошей тарифной обеспеченности.

Если проанализировать имеющиеся данные, то большинство водоканалов находится в положении, когда тарифы покрывают постоянные и переменные затраты. В данном случае уместно говорить об арендной модели, когда частный оператор будет отвечать за экономию текущих издержек. У тех водоканалов, которые имеют тарифы на подключение либо ранее установленные инвестиционные надбавки, уместно говорить о долгосрочной аренде с инвестиционными обязательствами. И только те водоканалы, которые имеют в тарифной выручке чистую прибыль, могут рассчитывать на концессию либо контракты жизненного цикла.

Однако в сегодняшней экономической модели потребности отрасли не соответствуют ее возможностям. Именно с проблемой реализации концессионного соглашения в условиях низкой тарифной обеспеченности мы столкнулись в проекте ГЧП в Краснодарском крае. После его подписания в 2010 году все СМИ раструбили, что появилась первая по-настоящему удачная концессия в секторе водоснабжения, и мы начали ее реализовывать. Обратившись во Внешэкономбанк и ЕБРР, попытались создать консорциум между ними для предоставления кредита. Однако банки очень быстро пришли к пониманию, что та экономическая модель, при которой тарифы не то чтобы повышаются, а снижаются, для реализации долгосрочной программы капиталовложений за счет кредитных ресурсов неприемлема. Конечно мы заложили в соглашение те нормы законодательства, которые позволяли бы нам претендовать на снижение размера наших инвестиционных обязательств либо перенос их на более поздние периоды в случае, когда тарифное регулирование не соответствует нашей тарифной заявке. Но краснодарскому тарифному регулятору и департаменту ЖКХ эта норма не показалась существенной. В течение трех лет тариф — единственно грамотный источник возврата не только сегодняшних, но и будущих инвестиций — не только не повышался, но и снижался по некоторым территориям. Теперь против частного оператора возбуждено множество разбирательств: оказывается, мы украли надежду на миллиард безвозвратных вложений!

Проекты ГЧП — крайне сложная и зачастую непосильная модель, особенно если она реализуется на неподготовленной почве. Но есть и положительный опыт. Его мы получили в Ростовской области, где реализуется проект «Вода Ростова», инициированный местными властями в 2004 году и совместно с частным инвестором выросший в крупнейший региональный проект в сфере ЖКХ. Это не концессия, а аренда с инвестиционными обязательствами. Более гибкая арендная конструкция и экономическая ситуация в стране совпали. И это скорее наша удача, нежели наше достижение.

Рынок сужается, новых проектов не возникает, а некоторые проекты закрываются. Что придет взамен? Думаю, что модель Public-Public Partnership: муниципально-государственное партнерство, которое в Северной и Южной Америке все больше набирает обороты. Хорошо это или плохо? Может быть, с точки зрения социальной стабильности это и хорошо. Но с точки зрения развития отрасли — плохо, так как только конкуренция может обеспечить эффективность. Запас прочности, который был сформирован еще в советские времена, закончился. Но мне хочется, чтобы профессионалы, которые работают сегодня в нашей отрасли, оставили после себя не руины, а объекты. Такие как в Ростове-на-Дону, где сегодняшняя инвестиционная программа превышает 37 млрд рублей, и частный инвестор уже вложил около 7 млрд рублей, в том числе привлеченные средства Внешэкономбанка.

Отрасль водоснабжения и водоотведения достаточно чувствительная с точки зрения нашего благосостояния. Как только прокладывается водопровод в тот или иной район, тут же повышаются цены на недвижимость. Как только ухудшается качество канализации, повышается заболеваемость, снижается экономическая эффективность этого региона. Поэтому я уверен, что именно буква «П» в аббревиатуре ГЧП станет самым важным понятием. До той поры, пока есть единая цель развития системы, обеспечения ее устойчивости на долгий период, проекты будут относительно успешны. Рынку нужны расширение возможностей по применению договорных моделей и гибкость при реализации тарифной политики.

ВЭБ подключается к водоснабжению

ВЭБ.РФ и акционеры «Росводоканала» (90% у крупнейших владельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, 10% — у гендиректора «Росводоканала» Антона Михалькова) создают совместное предприятие, которое станет «мегаконцессионером» на рынке водоснабжения и водоотведения и, возможно, в той или иной форме будет участвовать в консолидации отрасли. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ВЭБу, информацию подтвердил собеседник, близкий к «Росводоканалу».

Доля ВЭБа в СП составит 25%, акционеров «Росводоканала» — 75%. Партнеры уже подписали договор, который «обеспечивает защиту интересов всех акционеров», добавил источник, близкий к ВЭБу.

Представители ВЭБа и «Росводоканала» отказались от комментариев. Но в понедельник, 21 декабря, состоится онлайн-конференция, посвященная проблемам водоснабжения в России, с участием председателя ВЭБа Игоря Шувалова, Фридмана, Хана и Михалькова. «В рамках «Разговора о воде начистоту» руководители ВЭБ.РФ — ключевого института развития экономики — и компаний «Альфа-Групп» и «Росводоканал» всесторонне обсудят, как улучшить систему водоснабжения в России», — говорится в анонсе мероприятия.

Как будет работать новое СП

СП будет создано на базе холдинговой компании «Региональные объединенные системы водоканал» (ХК «РВК») с уставным капиталом 10 тыс. руб., которую три совладельца «Альфы» и Михальков учредили 27 января 2020 года (данные СПАРК). Руководить новой компанией будет Михальков. «Мы готовились к этой сделке очень серьезно — несколько месяцев, в том числе обсуждали идеологию. Для ВЭБа это ответственный шаг — решение доверить свое имя бизнесу, и это дорого стоит», — говорит источник, близкий к «Росводоканалу».

За три-четыре года ХК «РВК» может выйти в несколько регионов, объем кредитования составит 12–14 млрд руб. (помимо собственных средств концессионера), говорит источник, близкий к ВЭБу. По его словам, компания планирует идти не только в крупные города, но и в средние населенные пункты в тех же регионах, однако будет участвовать в конкурсах на общих основаниях с другими претендентами на концессии. «Мы видим возможность ежегодно входить в два-три региона. За три года мы должны создать на базе ХК «РВК» бизнес, обслуживающий 5 млн человек», — уточняет источник, близкий к «Росводоканалу». По его словам, это «базовый консервативный сценарий».

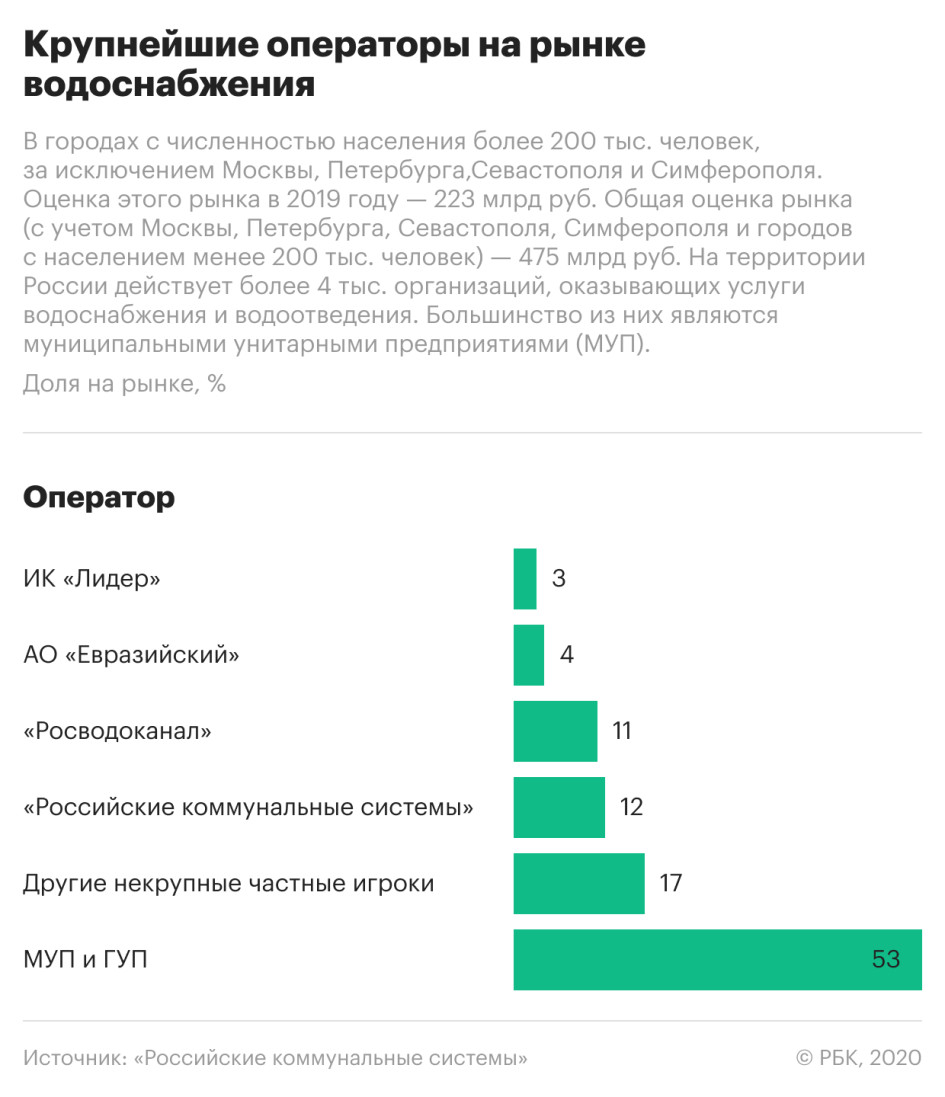

Де-факто на СП сосредоточится весь новый концессионный бизнес «Росводоканала». «Реализация стратегии [за три-четыре года] позволит практически удвоить бизнес компании», — замечает собеседник, близкий к ВЭБу. «Росводоканал», который «Альфа-Групп» создала в 2003 году, работает в семи регионах (Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени) и обслуживает 5,5 млн человек, его тарифная выручка в 2019 году — 19,1 млрд руб. (прогноз на 2020 год — 23 млрд руб.). Компания оценивает свою долю среди частных водоканалов в 23%, или более чем 5% российского рынка водоснабжения и водоотведения. Таким образом, совместная доля компании и СП может вырасти как минимум до 10%.

«Если станет ясно, что совместная работа приносит необходимые результаты, то и ВЭБ, и акционеры «Росводоканала», возможно, будут заинтересованы в том, чтобы объединить бизнесы — ХК «РВК» и УК «Росводоканал», — говорит источник, близкий к оператору. Источник, близкий к ВЭБу, не комментирует возможность вхождения в капитал «Росводоканала».

В перспективе партнеры планируют охватить рынок примерным объемом 20 млн человек (20%, весь рынок оценивается в 100 млн человек), но точные сроки реализации этого плана они не называют. Это СП сформирует компанию федерального масштаба, национального оператора ЖКХ, говорит источник, близкий к «Росводоканалу».

Шувалов еще летом 2019 года заявлял о планах госкорпорации начать проекты по чистой воде, очистным сооружениям, коммунальной инфраструктуре в 100 крупнейших городах страны, за исключением Москвы и Петербурга.

В рамках программы развития городской экономики ВЭБ вел переговоры с разными участниками рынка водоснабжения и водоотведения и остановился на партнерстве с акционерами «Росводоканала» как наиболее перспективном, говорит собеседник, близкий к ВЭБу. По его словам, госкорпорация не против, чтобы другие частные операторы присоединились к партнерству, но это «надо отдельно обсуждать».

Крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения (по объему выручки) «Российские коммунальные системы» (РКС, подконтролен «Ренове» Виктора Вексельберга) также рассматривал возможность партнерства с ВЭБ.РФ, но «принял решение опираться на собственные ресурсы», сказал РБК его представитель Игорь Волобуев. «Мы положительно оцениваем стремление коллег по отрасли расширять долю рынка, так как это способствует конкуренции в сфере водоснабжения. Реализуемость поставленных показателей и эффективность данной синергии покажет время», — добавил он. РКС работает в девяти регионах (в 11 городах) и обслуживает более 5 млн клиентов. Его выручка в 2019 году превысила 26,9 млрд руб.

Зачем такое партнерство ВЭБу и акционерам «Росводоканала»

Совместное предприятие создается для достижения национальных целей, обозначенных в июльском указе президента Владимира Путина, и повышения уровня жизни людей, говорит источник, близкий к ВЭБу. Деятельность СП будет сопряжена с реализацией нацпроектов «Экология», «Здравоохранение» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Госкорпорация будет действовать исходя из закона о госкорпорации и своего меморандума на принципе безубыточности», — добавляет источник. Но он не говорит, сколько ВЭБ на этом планирует заработать.

ВЭБ готов обеспечить финансирование всех проектов СП в том объеме, «насколько это будет необходимо», говорит близкий к нему источник. «Партнеры не видят проблем с привлечением ресурсов, ВЭБ заинтересован в финансировании проектов, при этом они будут вместе также привлекать средства и других банков, что уже происходит», — уточняет собеседник, близкий к «Росводоканалу».

Летом 2020 года оператор и «Сбер» также подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовать проекты ГЧП, говорил вице-президент банка Михаил Чачин. Тогда же «Сбер» предоставил компании кредитную линию на 2 млрд руб. на модернизацию городских систем и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения в Архангельске. С ВЭБом приоритет — партнерство для разработки и реализации концессий, финансирование вторично, а со «Сбером» — речь именно о финансировании, отмечает источник, близкий к «Росводоканалу». Источник, близкий к «Сберу», подтвердил РБК, что сотрудничество с оператором продолжится.

Такое партнерство — это фактически альтернатива невозвратным бюджетным деньгам, которые регионы на системной основе просят у федеральных властей, говорит один из собеседников РБК. Участники СП полагают, что при реализации правильной концессионной модели можно обойтись без мер господдержки либо они должны быть значительно меньше. При этом убытки регионов из-за услуг водоснабжения с годами будут снижаться и, наоборот, они станут прибыльными, считает он.

Как будут решаться вопросы с выходом в новые регионы

Задача новых партнеров также создать компанию, которая облегчала бы приход оператора в новые регионы. «Росводоканал» привнесет в СП свои технологии, знания и компетенции, а ВЭБ — функцию института развития. «Рынок водоснабжения и водоотведения зачастую консервативен, многие не хотят там видеть частных инвестиций. Создаваемое СП позволит регионам комфортно взаимодействовать с оператором, в котором есть доля у государства: они будут уверены в сбалансированности подхода и социальной ответственности бизнеса», — говорит источник, близкий к ВЭБу.

«Росводоканал» не раз сталкивался со сложностями при выходе в новые регионы. Например, в 2010 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что из-за деятельности компании ситуация с водоснабжением в Калуге начала ухудшаться, в 2012 году оператору пришлось продать «дочку» городу. В 2016 году возник конфликт между «Росводоканалом» и правительством Тверской области, в результате которого компании также пришлось покинуть регион. В августе 2020 года «Росводоканал» предложил администрации Рязани передать в концессию систему водоснабжения и водоотведения на 49 лет, обещав инвестировать 49,3 млрд руб. и удержать рост тарифов на уровне инфляции, но получил отказ. Это решение мэрии Рязани он оспаривает в суде.

«Партнерство с ВЭБом поможет формировать более конструктивный диалог с региональными властями, когда они сомневаются, будет ли концессия работать в интересах граждан», — надеется источник, близкий к «Росводоканалу». «Планируем как можно быстрее двигаться в регионы, помочь снять административные барьеры, которые существуют из-за косного отношения к частному бизнесу», — добавляет источник, близкий к ВЭБу.

Как «Альфа» пыталась решить проблему с регионами

В мае 2018 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и французский оператор коммунальных услуг группа Veolia заявили, что намерены на базе «Росводоканала» создать «национального лидера по оказанию коммунальных услуг в России и странах СНГ». Речь шла о покупке как минимум блокирующего пакета компании и об инвестициях в сотни миллионов долларов, выручка оператора должна была вырасти в 4,5 раза, до €1 млрд в год, на горизонте пяти—семи лет.

Один из совладельцев «Росводоканала», Герман Хан, тогда говорил РБК, что участие РФПИ является «достаточно важным и знаковым» с учетом «непростых аспектов», с которыми периодически сталкиваются на российском рынке компании, работающие в ЖКХ, имея в виду процедуру согласования концессионных соглашений и претензий региональных властей. Но сделка не состоялась, так как Veolia решила купить оператора целиком, а это не устроило его акционеров.

Помимо такого отношения региональных властей к бизнесу на заключение каждой концессии уходит 9–15 месяцев и более из-за особенностей российского законодательства. «Роль ВЭБа состоит в том числе и в том, чтобы сделать этот процесс более гладким и быстрым через инструментарий государственно-частного партнерства. Совместно с Минстроем госкорпорация будет выходить с законодательными инициативами по усовершенствованию регуляторных режимов. Цель — в рамках законодательных инициатив повысить требования к уровню концессионеров и прозрачность принимаемых решений», — отмечает собеседник РБК.