Грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками

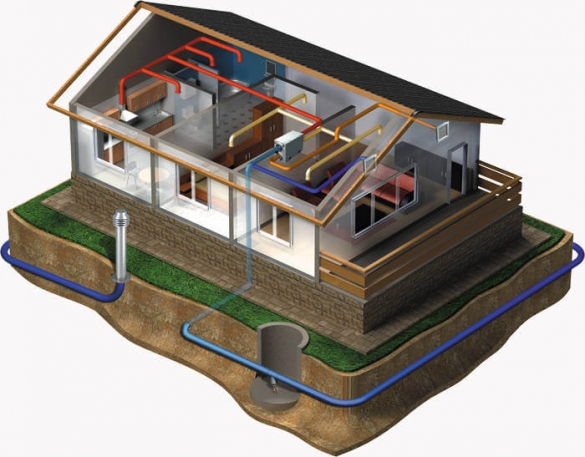

Затраты на подогрев и охлаждение воздуха в приточно-вытяжной вентиляции можно значительно уменьшить, воспользовавшись бесплатной энергией грунта. Какое-то время считалось, что для экономии тепла (и затрат на обогрев свежего воздуха) достаточно рекуператора — теплообменника, в котором поступающий холодный воздух нагревается теплым вытяжным. Но требования к энергосберегающим домам безостановочно растут, и в последнее время домовладельцы все чаще стали делать грунтовые теплообменники, которые подогревают воздух перед его поступлением в систему вентиляции. В этой статье мы расскажем, как сделать грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками и об опыте эксплуатации этого устройства.

- Принцип работы грунтового воздушного теплообменника

- Основные типы грунтовых воздушных теплообменников

- Недостатки грунтового теплообменника

- Насколько эффективен воздушный грунтовый теплообменник

Принцип работы грунтового воздушного теплообменника

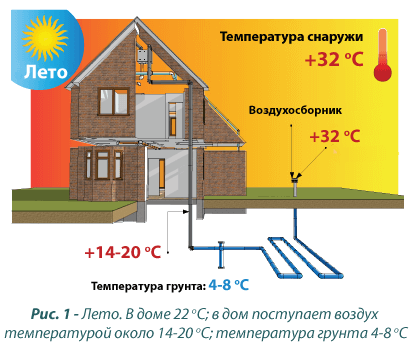

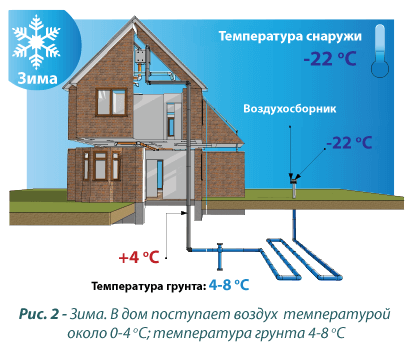

Температура грунта на глубине около двух метров всегда одинакова – примерно +10 градусов; и это значение верно для любого региона СНГ (плюс — минус два градуса). Грунтовый теплообменник позволит «забирать» эту энергию и летом охлаждать ей воздух, экономя на кондиционировании, а зимой – подогревать и беречь тепло, вырабатываемое отопительными приборами.

Воздушный теплообменник может подогревать/охлаждать воздух на 5 градусов, а может и на 20 – это зависит от разницы температур грунта и воздуха.

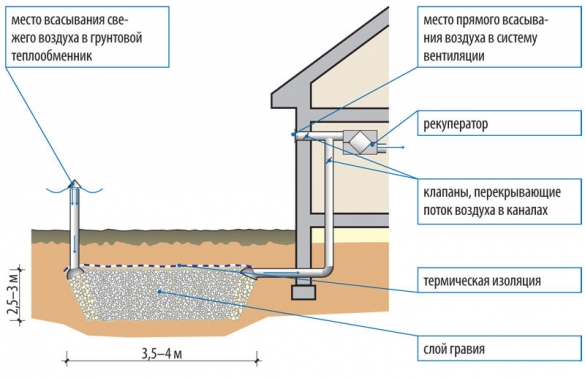

Поэтому круглый год использовать это устройство нельзя. Летом, в самую жару, теплообменник может снизить температуру с +30 до +20 градусов, зимой прогреть от -20 до 0 градусов. Но осенью и весной, когда грунт и воздух примерно одной температуры, устройство скорее вредит, чем помогает: например, в помещении, где было +12, благодаря работе теплообменника станет +8. Поэтому, делая грунтовый теплообменник своими руками, нужно продумать, как отключать его на время межсезонья.

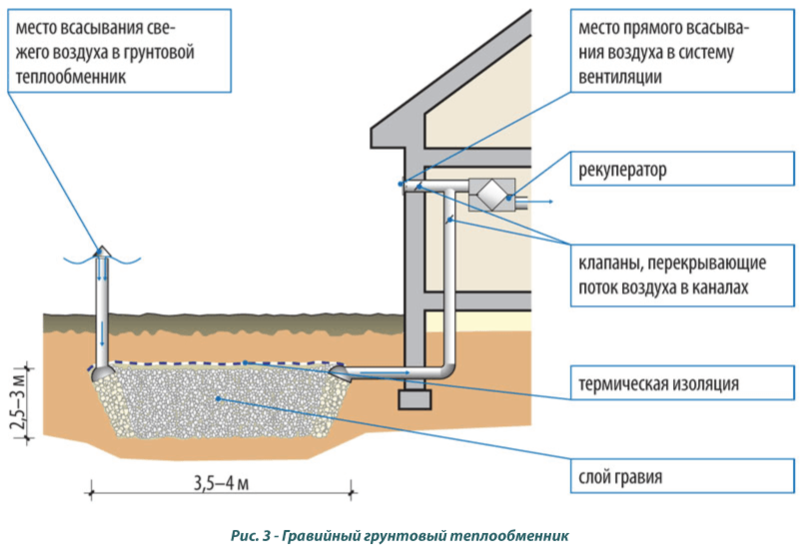

Обычно грунтовый теплообменник используют вместе с рекуператором.

Основные типы грунтовых воздушных теплообменников

Грунтовые теплообменники для вентиляции делятся на три основных группы: гравийные (бесканальные), трубные (канальные) и безмембранные.

В бесканальных устройствах воздух проходит через подземный слой грунта. В трубных – через подземные трубы. Безмембранные теплообменники – это комбинация трубных и гравийных: в них на ровный слой гравия укладывается ровный слой полимерных плит.

При любой схеме основной канал подводящего типа соединяется с вентиляцией, и предусматривается механизм, позволяющий переключаться с режима использования теплообменника на режим использования прямого притока воздуха с улицы.

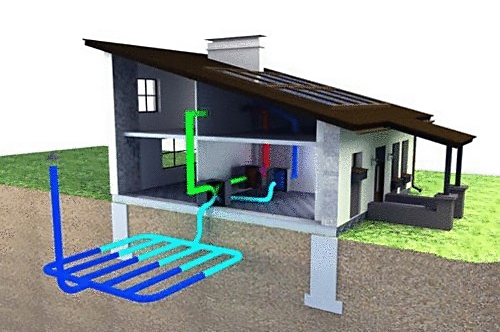

В частных домах обычно используют трубные теплообменники – они более эффективны. При этом способе в траншею укладывают трубопровод диаметром 200-2500 мм и длиной 15-50 метров: чем длиннее трубопровод, тем эффективнее будет его работа, но тем выше и аэродинамическое сопротивление. Изгибы и повороты в трубопроводе допускаются, они на эффективность работы не влияют.

Отлично, если участок большой, и есть возможность уложить одну трубу, но допускается и параллельная укладка труб, и веерная.

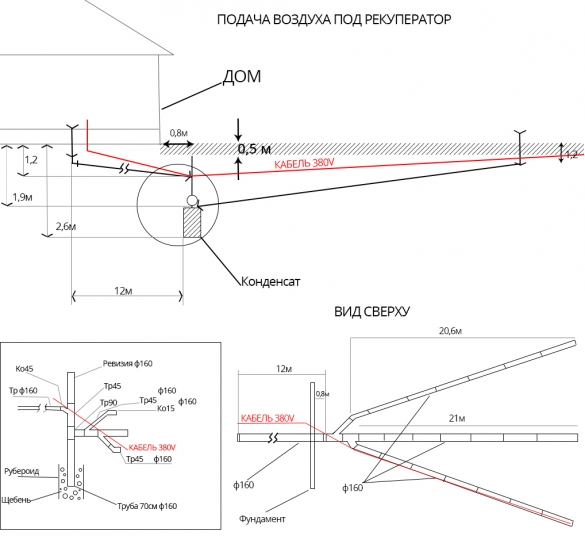

Обычно для того, чтобы устроить грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками, берут полипропиленовые трубы. Трубы с большой поверхностью и меньшей толщиной стенок обладают лучшей теплопроводностью, поэтому выбор часто падает на гофрированный материал. Для стока конденсата, который появится летом, во время охлаждения горячего воздуха, трубы укладывают с уклоном в 2 градуса. Начало трубопровода на участке должно быть установлено выше обычного уровня снега и оснащено воздухозаборником с фильтром.

Рассмотрим такой теплообменник на примере устройства, сделанный пользователем нашего портала с ником Prayfor, который живет в Ровно, в одноэтажном доме площадью 160 квадратных метров. Конечно, это вспомогательная система отопления «для комфорта и экономии», основное отопление дома – электричество и газ.

Грунтовый теплооменник смонтирован из канализационных труб диаметром 160 метров. Общая длина 60 метров, плюс еще 12 метров под домом.

Трубы тепообменника уложены в отдельные траншеи на глубине от 1 до 2 метров, они веером сходятся в одну точку. В этой точке сделан дренаж, а от нее под домом идет одна двенадцатиметровая труба, которая ведет к рекуператору.

Для каждой трубы сделан свой воздухозаборник, они спрятаны в деревянные короба.

Грунтовой теплообменник как элемент вентиляционной системы дома

Экология познания. Усадьба: Замечательным дополнением вентиляционной системы любого дома станет грунтовой теплообменник (ГТО) — труба, слой щебня или безмембранный обменник, где царит температура, присуща почве на глубине 1,5-1,8 м, то есть 4-8 ° С.

Замечательным дополнением вентиляционной системы любого дома станет грунтовой теплообменник (ГТО) — труба, слой щебня или безмембранный обменник, где царит температура, присуща почве на глубине 1,5-1,8 м, то есть 4-8 ° С.

Наружный воздух, поступающий в теплообменник, зимой нагревается, а летом охлаждается. Так (по результатам измерения при сильных морозах), наружный воздух температурой -22 °С нагревалось в ГТО, и на входе в вентиляционный канал в дом, достигало + 2 °С. Понятно, что такой температуры недостаточно для обогрева помещений, однако энергетический эффект вполне ощутимый (почти 20 °С — даром): это тепло защищает вентиляционную систему от замерзания.

Летом ГТО превращается в эффективную систему охлаждения дома, благодаря чему отпадает необходимость в дорогостоящих кондиционерах. Качественно выполненный ГТО охладит воздух с 32° С до 15 °С.

Принцип работы грунтового теплообменника

Ниже глубины промерзания почвы (примерно 1,5 м) практически всегда сохраняется постоянная температура — 4-8 °С. Собственно эта накопленная в почве энергия и идет на работу ГТО, где воздух контактирует (посредственно или непосредственно) с почвой. В зависимости от температуры наружного воздуха, поступающего в ГТО, его температура или повышается (зимой), или понижается (летом).

На рисунках 1-2 показана принципы функционирования ГТО в разное время года.

Лето: рекуператор всасывает через ГТО подготовленный наружный воздух, который уже охладился (до 16 °С) при прохождении через ГТО. Чтобы избежать вторичного нагревания воздуха, подаваемого в помещение, рекуператор необходимо оборудовать байпасом

Зима: рекуператор всасывает через ГТО подготовленный наружный воздух, который нагрелся (обычно до 0-4 °С). Байпас рекуператора должен быть закрытым, чтобы воздух после ГТО проходил еще и через теплообменник рекуператора. Тут ГТО выпоняет функцию предыдущего подогревателя,бесплатно нагревая входящий воздух и защищая рекуператор от замерзания. Взаимодействие высококлассного рекуператора с ГТО обеспечит подачу свежего воздуха в помещения, температура которого будет приближенной к температуре в помещении.

В рекуператорах последнего поколения предусмотрена функция программирования предельных температур работы ГТО зимой и летом. Автоматическая дроссельная заслонка с серводвигателем регулирует движение свежего воздуха между стеновым устройством для забора воздуха и грунтовым (ГТО).

Сроки окупаемости ГТО

Обозначить срок окупаемости ГТО достаточно сложно. Конечно, есть программы для быстрого расчета энергосбережения, которое обеспечивает ГТО. Однако эти данные исчерпывающе проинформируют специалистов и энергетических аудиторов, но почти ничего не скажут обычному потребителю.

Расходы на вентиляционную систему с отбором тепла возвращаются в течение 1-7 лет, в зависимости от дома, типа систем вентиляции и обогрева и т.п. Для домов, в которых рекуперационная система спроектирована не вместе с традиционной гравитационной вентиляцией, а вместо нее, этот период будет коротким: только несколько месяцев (если от затрат на систему рекуператора отнимем средства, котрые не пришлось расходовать на дымоходы, разгерметизаторы окон, дымоходные насадки, вентиляторы для ванных комнат и т.п.).

Если система дополнительно оборудована ГТО, время окупаемости может продлиться до нескольких лет, но не стоит ли внести в графу расходов повышение качества комфорта — свежий воздух в помещениях, охлаждение дома летом вместо дорогой и энергоемкой климат-системы?! Только сравнив стоимость эксплуатации дома, оборудованного ГТО, и дома с системой климатизации, можно определить реальный срок возврата инвестиций.

И самое важное: кондиционер не в состоянии обеспечить эффективный воздухообмен в помещении; большинство кондиционеров «молотят» внутренний воздух, только охлаждая его, а внешний свежий воздух сюда не поступает. Это означает, что большинство кондиционеров не устранит из помещения аллергены, двовуокись углерода или химикаты, выделяемых например, красками и лаками. Система рекуператора — ГТО не только охлаждает, но и поставляет в помещение свежий воздух, устраняет из ванной комнаты и туалета использованный. Подобный эффект даст и кондиционер в доме, оборудованный рекуператором, эффективнее охлаждая воздух, чем сам ГТО, однако будет потреблять огромные объемы энергии.

Финансовые расчеты (без учета фактора комфорта) свидетельствуют, что затраты на ГТО возвращаются в течение 6-10 лет, иногда и дольше. Если же задуматься над комфортностью проживания, нашим здоровьем и «длиною» счетов, которые придется оплачивать за работу энергоемких кондиционеров, то ГТО может оказаться инвестицией с очень коротким временем окупаемости – практически 1-4 года.

Типы грунтовых теплообменников

Трубный ГТО

Самый простой в исполнении ГТО — это просто полимерная труба длиной 40-60 м, проложенная под землей, которая заканчивается воздухозаборником с защитной сеткой от насекомых и грызунов, часто и фильтром. Для односемейных домов чаще всего применяют трубу диаметром 200 мм (для площади 150-170 м 2 ) или 250 мм (для площади 170-250 м 2 ). Для домов большей площади диаметр ГТО следует точно вычислить в зависимости от потребностей воздухообмена в доме. Трубы меньшего диаметра непригодны для выполнения ГТО. Если диаметр трубы будет чуть больше диаметра монтажного штуцера рекуператора, то подача воздуха грунтовым теплообменником замедлится; как следствие, несколько увеличиться его производительность — воздух будет лучше нагреваться зимой, а охлаждаться летом. Если диаметр трубы будет слишком большим, эффективность обменника снизится, поскольку ограничится контакт потока воздуха со стенками трубопровода.

Для выполнения ГТО следует использовать предназначенные для этого материалы; применение других материалов может вызвать значительное снижение его производительности или привести к образованию неплотностей, и в ГТО будет постоянно попадать вода.

Гравийный ГТО

Это один из вариантов грунтового теплообменника, который применяли, когда еще не существовало трубных обменников.

Выполнить гравийный ГТО достаточно сложно, — здесь требуются особая тщательность и усердие, чтобы обеспечить заданные параметры работы и предотвратить образование затхлого запаха.

Основой ГТО является слой гравия, что наряду с функцией охлаждения летом и предыдущего подогрева воздуха зимой, выполняет роль своеобразного фильтра для воздуха, подаваемого в дом. Большая часть загрязнителей воздуха задерживается в слое теплообменника, поэтому время от времени гравий нужно очищать.

Гравийный обменник отличается достаточно высокой продуктивностью. Правильно выполненный ГТО гарантированно обеспечивает подачу и свежего, профильтрованного воздуха в дом.

Однако ГТО имеет и ряд недостатков, о которых стоит помнить.

Гравийный ГТО отделен от грунта только геотканью, поэтому есть опасность утечки в обменник воды и даже попаданию грызунов и насекомых. Наличие подповерхностных вод на глубине менее 2 м от поверхности почвы практически делает невозможным применение гравийного ГТО: пропитка водой будет блокировать его работу, к тому же станет фактором интенсивного затхлого запаха, поэтому придется обновлять содержимое обменника.

Гравийный слой не может работать непрерывно; его рабочий режим нужно разделить на два этапа – 12 часов функционирования и 12 часов восстаноления гравийного слоя. Восстановление заключается в повторном отборе гравийным слоем тепла окружающей почвы. Конечно же, для трубного обменника также рекомендуется режим работы с перерывами, однако в трубных теплообменниках тепло регенерируется значительно быстрее, чем в гравийном с несколькими тоннами гравия.

Если гравийный слой хорошо не промыть перед укладкой, или, если в ходе эксплуатации он намокнет (вследствие осадков или подъема грунтовых вод), то ГТО может стать источником затхлого «подвального» запаха.

Гравийный или безмембранный ГТО нельзя располагать там, где имеет место внешняя нагрузка, например вследствие автомобильного движения.

Повреждение верхнего слоя обменника сдавливанием может привести к снижению производительности и насыщения влагой и, в свою очередь, к необходимости дорогостоящего ремонта.

Гравийный слой характеризуется очень большим сопротивлением потоку воздуха, поэтому в большинстве случаев ГТО приходится оборудовать вспомогательным вентилятором мощностью до нескольких сотен ватт (дополнительные затраты энергии).

Потери на опорах воздуху в ГТО при недостаточно тщательно разработанного проекта вентиляционной системы дома и недостаточно точных расчетов.

Порой неправильно подобранные вентиляционный узел и внутренние каналы могут быть фактором слищком маленького притока свежего воздуха в помещения. Поэтому, выполняя гравийный ГТО, необходимо установить вспомагательный вентилятор (соединенный с рекуператором, который преодолевает собственное сопротивление гравийного слоя). Однако вентилятор существенно снижает энергосберегающие характеристики системы, в частности дополнительно потребляет энергию, тогда как для эксплуатации трубных теплообменников вполне достаточно мощности вентилятора самого рекуператора. Определяясь с конструкцией гравийного ГТО, следует проконсультироваться со специалистом, особенно в отношении сопротивлений собственно ГТО и сопротивлений системы вентиляции.

И тем не менее польза от эффективно организованного ГТО — ощутимая. Летом к помещениям, в которых установлены рекуператор с байпасом, подается охлажденный воздух (температура которого на 8-15 ° С ниже температуры наружного воздуха).

Зимой (если система с рекуператором) воздуха попадает на центральный вентиляционный узел уже предварительно подогретым, эффективно предотвращает образование инея на теплообменнике рекуператора и выключению его электронной системой защиты от замерзания. Благодаря этому не нужно монтировать в систему рекуператора дополнительный энергозатратный электрический калорифер. Главный результат — теплообменник обеспечивает эффект «бесплатной» климатизации.

Не следует забывать, что в так называемые переходные периоды, грунтовой теплообменник надо выключать. Наружный воздух в эти периоды убирается «нормальним» забирающим устройством, расположенным на стене дома.

После засыпки и выравнивания отдельных слоев гравия, прокладки вентиляционных трубопроводов и изоляции верхнего слоя обменника, весь гравийный слой засыпают почвой толщиной около 80 см.

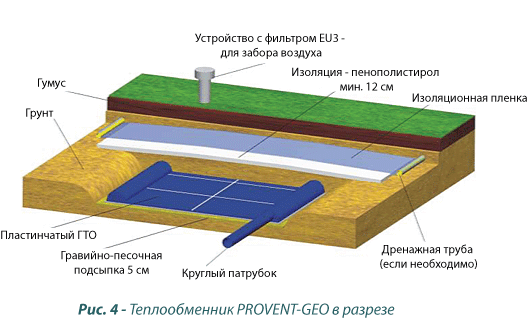

Безмембранный ГТО

В безмембранном теплообменнике соединяются отдельные свойства трубного и гравийного ГТО. Принцип его выполнения заключается в установлении слоя полимерных плит на ровном слое гравия.

Плиты устанавливают на «ножках», опирающихся на поверхность гравийного слоя (гравийной подсыпки). Воздух движется не сквозь гравийный слой (как в гравийном ГТО), а над ним — между гравием и плитами.

Безмембранный обменник будет гарантированно функционировать длительное время без необходимости регенерации, максимально используя тепло почвы.

В отличии от гравийного ГТО, безмембранный не создает больших сопротивлений потоку воздуха.

Остановив выбор на безмембранном теплообменнике, следует помнить:

установку ГТО следует доверить специалистам с опытом, которые будут пользоваться соответствующим оборудованием. Изготовление теплообменника собственноручно может закончиться его повреждением и значительным снижением продуктивности;

безмембранный ГТО не является плотной конструкцией, поэтому его нельзя применять в местах, где случается повышение уровня грунтовых вод или вероятность затопления атмосферными осадками;

очищают безмембранные ГТО (при необходимости) так же, как и гравийный (выкапывание — промывание — повторная укладка). опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ: