- Грунтовый теплообменник своими руками – изготовление

- Общие сведения

- Описание системы

- Применение системы

- Воздействия климата на вентиляцию

- Главные виды системы

- Теплообменник канального типа

- Бесканальная разновидность

- Безмембранный тип

- Грунтовый теплообменник вентиляции в частном доме

- Грунтовый теплообменник в системе естественной вентиляции

- Как сделать грунтовый теплообменник

- Гравийный грунтовый теплообменник без труб

- Эксплуатация грунтового теплообменника

- Выберите тип вентиляции для своего дома

Грунтовый теплообменник своими руками – изготовление

Есть несколько разновидностей грунтовых теплообменников способы использоваться на данный момент. Возможность обустройства собственноручно, прекрасная эффективность, а еще конструктивная простота сделала такой тип вентиляции самым популярным в обустройстве частного дома.

На данный момент на 100% известно, что на территории всех СНГ стран температура земли на глубине примерно 2 метра остается почти неизменной.

На протяжении целого года примерная температура земли составляет +11 градусов. Малые изменения наблюдается в зависимости от региона, но они просто не больше +2 градусов.

Общие сведения

Описание системы

Установка теплообменников грунтового типа подразумевает под собой применении такой даровой энергии. Получается, весной/летом эта вентиляция будет делать воздух холодным внутри помещения, а в зимнее время, наоборот, подогревать его. Более того, дополнительное тепло помогает сберечь температуру, которая будет создаваться за счет остальных элементов обогревания. На данный момент грунтовой обменник тепла чаще всего применяют вместе с рекуператором. Это теплообменное устройство, которое требуется для нагревания прохладного воздуха благодаря вытяжному теплу. Более того, в его систему входят фильтры, вентиляторы, трубопровод и нагревательное устройство.

Применение системы

Подобная схема грунтового теплового обменника дает возможность получать воздух из земли уже несколько нагретым, что помогает экономить определенное количество энергии, которое уйдет на работу рекуператора. Наличие подобной системы воздуха для нагревания помогает еще и сэкономить электрическую энергию и рекуператорную конструкцию. В таком случае будет иметься в виде, что внутри трубопровода не будет появляться конденсат, потому что температурный уровень воздуха, который будет идти по трубам, будет постоянно примерно одинаковой. Проблема с конденсатом может появиться лишь в том случае, когда в работе будет включаться рекуператор, но при этом в него будет попадать изначально холодный и морозный воздух.

Воздействия климата на вентиляцию

Эффективность устройства для вентиляции очень сильно будет зависеть от климатических особенностей, которые наблюдаются в регионе. Если говорить про климат на территории стран, то установка теплового обменника помогает в подогревании или охлаждении воздуха примерно от +6 до +21 градусов. Коэффициент полезного действия самой системы будет в полной мере зависеть от того, насколько большая температурная разница между воздухом или грунтом. Чем больше будет разница, тем эффективнее будет система. Из-за такого эффекта устройство для вентиляции помещения будет эффективным средством и летом, и зимой. При жаре система помогает обеспечивать уменьшение температуры с +31 до +21 градусов. В морозное время года температура способна увеличиваться с -20 градусов до нуля.

При расчете устройства для вентиляции следует брать во внимание и то, что осенью и весной воздействие такой вентиляции на температуру почти отсутствует. Это будет обусловлено тем, что температурный уровень воздуха и земли очень близкие по назначению, из-за чего воздушный обмен сильно замедляется. В определенных случаях такая система может вообще работать при отрицательном режиме. Например, температура в комнате будет равна +12 градусов, а наличие устройства уменьшит ее до +8 градусов. Если брать во внимание такой факт, требуется обустроить грунтовое устройство своими руками так, чтобы его можно отключить или даже перекрывать для идеального прохождения воздуха.

Главные виды системы

Сейчас известно о двух типах системы – бесканальный и трубный грунтовый теплообменник для отопления. при обустройство первого типа системы будет использоваться слой подземного типа, через который сможет просачиваться воздух. Трубный тип имеет в виду наличие труб для установки грунтового устройства, по которым будет идти воздух. Они должны быть уложены еще и под землей. Эти два типа объединяет то, что основной отводящий канал обязательно должен быть соединен с вентиляционной системой. Основным требованием, о котором важно помнить, будет то, что в системе должен быть механизм, который позволяет перескакивать между обоими режимами. При первом будет применен прямой воздушный приток с улицы, при втором рабочем режиме будет применен тепловой обменник.

Теплообменник канального типа

Подбор труб для укладки

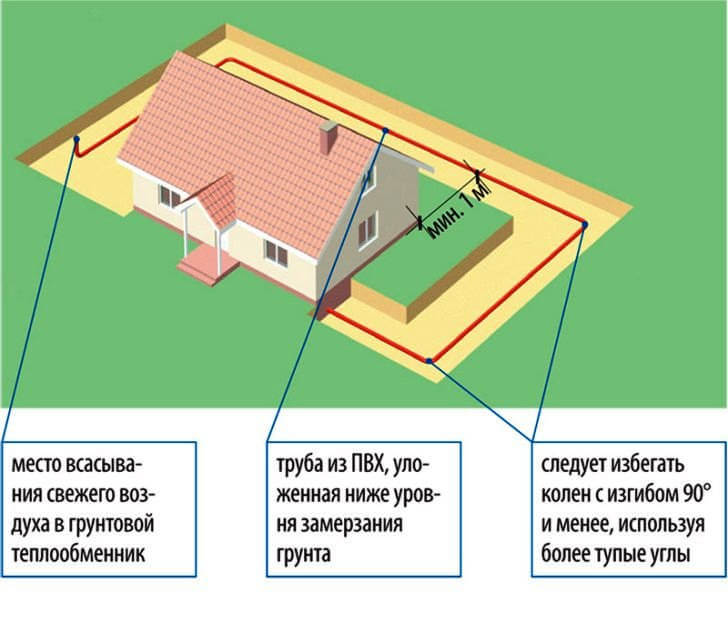

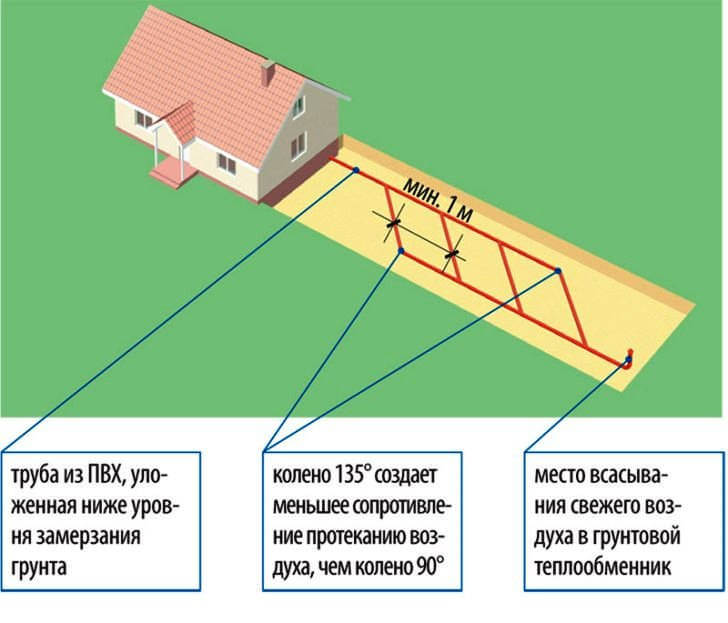

Как уже было оговорено ранее, для эффективного применения система она должна быть большой длины. Если площадь участка вокруг строения позволяет, то можно укладывать лишь одну трубу по периметру дома. если площадь ограничена, можно использовать параллельную укладку, и диаметр труб для нормальной работы системы должен быть от 20 до 25 см. Прекрасный выбор – полипропиленовые трубы, и при выполнении расчетов грунтового устройства требуется знать еще и о том, что можно улучшать процесс теплового обмена, если уменьшать толщину стенок и увеличивать их площадь. Исходя из такого можно применять гофрированный материал. В этом случае тепло совсем не будет застаиваться в системе грунта, и еще крайне важно обустраивать наклон системы примерно на 2%. Маленький уклон в таком случае необходимый, чтобы конденсат, который образуется в жаркую погоду, смог стекать без проблем.

Сток и остальные системные элементы

Для того, чтобы эффективно убирать конденсат из системы, требуется оборудовать трубопровод не просто уклоном, а еще создавать маленькое отверстие на нижней трубной отметке. Для стока жидкости требуется обустроить колодец дренажного типа или делать вывод в землю. Если на участке будет наблюдаться низкий уровень грунтовой воды, требуется обустройство подушки из песка для системы. Конец трубы, который будет расположен на участке, должен иметь фильтр. Кроме того, он должен быть поставлен выше уровня снега, который выпадет в зимнее время. При обустройство теплового обменника собственноручно требуется знать, что если в регионе снег – редкое явление, то высота трубы, которая будет выступать над поверхностью земли, должна быть не меньше 1.5 метров.

Это требуется сделать в роли защиты от радона – почвенного радиоактивного газа.

На конец трубы должен быть установлен заборник воздуха. Этот элемент еще должен иметь фильтр и прочную металлическую сетку. Конец трубы должен быть поставлен и защищен так, чтобы в него не попадали осадки, листочки, а еще не могли попадать никакие птицы, животные и прочее. Если есть возможность, то такой элемент устанавливают как можно дальше от всех источников, которые способы воздействовать на качество воздуха, и минимальное удаление – 10 метров.

Бесканальная разновидность

Системные особенности

Воздушный грунтовый теплообменник гравийного типа характеризуется тем, что он нуждается в восстановлении своих функций. Более того, устанавливать его запрещено в тех местах, где есть воздействие внешних нагрузок, например, в месте проезда транспорта. Еще одна особенность будет заключаться в том, что если гравий, который нужен для укладки, не промывать, то после обустройства системы и начала воздушной циркуляции в помещении может появиться неприятный затхлый аромат. Та же проблема появляется и в том случае, если слой гравия намокает из-за осадков или подъема грунтовых вод.

Минусы

Если повредить поверхностный слой этого обменника, то это приведет к уменьшению его эффективности, а еще к возможному насыщению влаги. Все это будет требовать проведения ремонтных работ. При обустройстве своими руками именно этого устройства следует знать то, что слой гравия является и теплообменным пунктом, и препятствием для прохождения воздуха. Из-за этого в системе нужна установить дополнительный источник для нагнетания воздуха – вентилятор с большой мощностью (несколько сот Ватт). Естественно, что это лишние траты на покупку и монтаж, и на дальнейшую оплату по счетам. И-за этого требуется тщательно проводить расчет системы, и добавим, что расчеты жидкостного теплового обменника немного проще, чем у гравийного, хотя его обустройства и конструкция куда сложнее.

Безмембранный тип

На сегодняшний день появились такие виды грунтовых устройств, а именно безмембранные. Они представляют собой комбинацию из двух старых типов систем. Основной сутью такого устройства будет то, что требуется смонтировать ровный слой полимерных плит поверх идеально ровного гравийного слоя.

Установка системы

Плиты требуется смонтировать на ножках, которые будут опираться на слой гравия. Получается, что воздух будет двигаться не сквозь гравийного слоя, как при бесканальном типе, а между слоем гравия и плит. Особенное преимущество в том, что применять такой тепловой обменник можно на протяжении длительного времени без регенерации слоя гравия. Обычный слой гравия может работать по 12 часов, а после требуется 12 часов «отдыха». При таком отдыхе слой гравия будет забирать тепло у грунта, чтобы после передать его в вентиляцию. При применении плит такие рамки сильно упрощаются.

Еще одним отличием ГТО без мембран заключается в том, что будет отсутствовать сильное препятствие воздушной циркуляции.

При бесканальном виде обменнике гравий будет являться естественным препятствием потоку воздуха, из-за этого потребуется оборудовать систему дополнительным вентилятором. Основной проблемой применения такого теплового обменника для вентиляции будет то, что система не сплошная, а потому использовать ее в полной мере запрещено в тех регионах, где наблюдается повышенный уровень грунтовых вод, или имеется шанс того, что систему затопит осадками.

Грунтовый теплообменник вентиляции в частном доме

Другие статьи на эту тему:

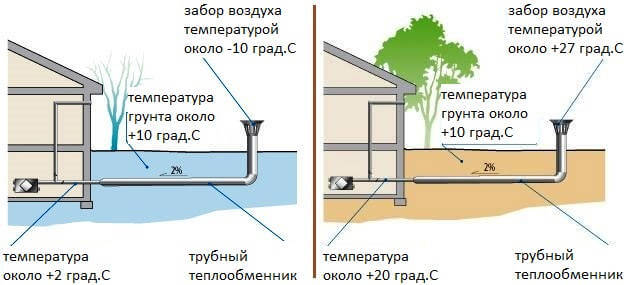

При устройстве вентиляции в частном доме все более популярным становится осуществлять забор свежего воздуха через грунтовый теплообменник.

Воздух в систему приточной вентиляции поступает с улицы через грунтовый теплообменник — трубу проложенную по участку в земле ниже глубины промерзания грунта.

На глубине 1,5 — 2 м. температура грунта остается постоянной круглый год — 8-10 °С.

Зимой, проходя по трубе теплообменника, приточный воздух нагревается до температуры, близкой к 0 °С.

Это снижает расход энергии на нагрев приточного воздуха, примерно на 25%, а в сильные морозы предотвращает выпадение инея на рекуператоре блока вентиляции. Иней перекрывает приток воздуха в дом.

Справа: летом — охлаждает;

В межсезонье грунтовый теплообменник бездействует.

Летом воздух в трубе наоборот — охлаждается. Охлажденный воздух подается в помещения, снижая или вовсе исключая потребность в кондиционировании. Летом температура воздуха на выходе из теплообменника снижается максимум на 10-12 о С. при температуре наружного воздуха около 35 о С.

Для работы в этом режиме блок вентиляции с рекуператором должен иметь байпас, чтобы пропускать воздух помимо рекуператора.

Чем больше разница температур наружного воздуха и грунта, тем больше теплообмен. Грунтовый теплообменник работает не эффективно, если температура наружного воздуха находится в пределах +5 … +25 °С. Поэтому в межсезонье грунтовый теплообменник не используют. Забор воздуха происходит непосредственно с улицы, через воздухозаборник в стене дома.

Использование грунтового теплообменника наиболее выгодно для вентиляции достаточно герметичного воздухонепроницаемого дома. В таком доме весь воздух поступает внутрь помещений только через трубу теплообменника.

Грунтовый теплообменник выгодно применять с любым блоком принудительной вентиляции, как с рекуператором, так и без него.

Грунтовый теплообменник в системе естественной вентиляции

В системе естественной вентиляции дома можно организовать приток воздуха через грунтовый теплообменник. Для этого, в трубу теплообменника на входе в дом достаточно установить канальный электровентилятор мощностью 100 — 200 Вт. и выполнить разводку труб приточной вентиляции диаметром 100 мм. в комнаты дома.

Удаление воздуха из дома будет осуществляться через вытяжные каналы естественной вентиляции. Приточная система с грунтовым теплообменником будет выполнять роль приточных клапанов.

Вентилятор лучше разместить в техническом помещении, чтобы снизить уровень шума от его работы.

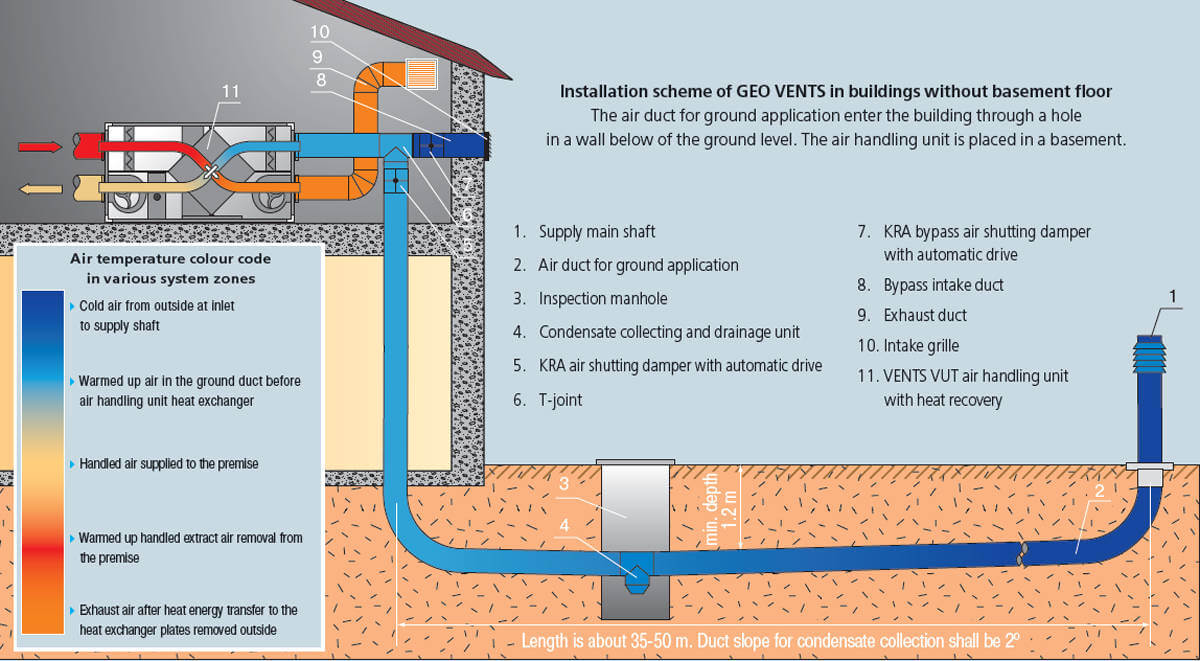

Как сделать грунтовый теплообменник

Для устройства грунтового теплообменника на участке в траншею укладывают трубу диаметром около 200 — 250 мм. Оптимальная скорость движения воздуха в трубе около 3 м/сек. Увеличивать диаметр труб не выгодно — эффективность теплопередачи растет слабо, а стоимость труб возрастает значительно.

Для прокладки обычно используют канализационные трубы из ПВХ. Для обеспечения лучшей передачи тепла, следует выбирать трубы с меньшей толщиной стенки. Специально для устройства грунтовых теплообменников выпускают трубы из полипропилена, которые более теплопроводны, чем из ПВХ. Кроме того, такие трубы изнутри имеют покрытие, которое препятствует развитию микроорганизмов.

Длина трубы 35 — 50 метров. Чем длиннее труба, тем эффективнее теплообмен, но выше аэродинамическое сопротивление. Трасса трубы не обязательно прямолинейная — допускаются повороты.

Трубы в траншее укладывают с уклоном 2% в ту или иную сторону. Этот уклон необходим для стока конденсата, который может появляться в трубе летом при охлаждении теплого воздуха улицы.

Товары для строительства и ремонта

|

| Воздухозаборник с фильтром |

На нижней отметке трубы теплообменника устраивают сток конденсата в канализацию или в дренажный колодец, или просто в грунт — в песчаную подушку при низком уровне грунтовых вод.

Конец трубы теплообменника, на который устанавливается воздухозаборник, на участке выводят выше уровня снегового покрова. Не рекомендуется делать забор воздуха непосредственно у земли, ниже 1,5 метра от поверхности участка. Радиоактивный почвенный газ радон тяжелее воздуха и его наибольшая концентрация наблюдается как раз у поверхности земли.

Воздухозаборник, устанавливаемый на трубу, оснащают защитной металлической сеткой и фильтром. Конструкция воздухозаборника должна препятствовать проникновению в трубу осадков, птиц, грызунов, листьев, насекомых.

Другой конец трубы заводят в подвал дома, если он есть, или пропускают под фундаментом и выводят в техническое помещение на первом этаже, где установлен блок приточной вениляции.

На участке воздухозаборник приточной вентиляции в частном доме размещают на расстоянии не ближе 10 м. от источников запахов и других мест загрязнения воздуха.

Гравийный грунтовый теплообменник без труб

Существует вариант устройства грунтового теплообменника без применения труб. Вместо труб в траншею на горизонтальном участке насыпают слой щебня или гравия крупной фракции толщиной не менее 800 мм.

Гравийный теплообменник рекомендуется размещать на участке рядом с домом, что уменьшит длину и аэродинамическое сопротивление труб, соединяющих его с домом. Кроме того, гравийный теплообменник максимально удаляют от очистных устройств местной канализации. Уровень грунтовых вод должен быть ниже дна теплообменника.

Для устройства гравийного теплообменника роют котлован размером, позволяющим разместить в нем гравийную засыпку объемом 9 — 13 м 3 . Рекомендуемая толщина слоя засыпки гравия в котловане 0,9 — 2 м.

Дно и стенки котлована покрывают геотекстилем для предотвращения заиливания грунтом. Котлован заполняют гравием или щебнем фракции 20 мм. Перед укладкой материал засыпки тщательно промывают для удаления песка и других загрязнений. Засыпку накрывают сверху полотном геотекстиля, что предотвращает смешивание гравия с лежащим выше грунтом.

Ввод в дом и воздухозаборник выполняют как обычно, из труб диаметром 200 — 250 мм. Горизонтальные участки труб укладывают с уклоном 1-2% в сторону засыпки для стока воды. На концах подводящих труб в слое засыпки рекомендуется сделать гребенку из труб диаметром 150 мм для более равномерного распределения воздуха в слое как по вертикали, так и по горизонтали. Трубы гребенки располагают с шагом 600 — 800 мм.

-

- Гравийному теплообменнику не нужны устройства для отвода конденсата.

- Меньше стоимость сооружения.

- Имеет более высокое аэродинамическое сопротивление.

- Увлажняет поступающий в дом воздух.

- Не защищен от попадания в нагнетаемый в дом воздух почвенных газов.

Гравийный теплообменник бывает выгодно соорудить на небольшой глубине в 0,5-0,6 м., в слое, где грунт зимой промерзает. Грунт над теплообменником в этом случае защищают от промерзания, утепляя его слоем теплоизоляции. Для утепления используют плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) марки 35. Толщину и ширину слоя утеплителя определяют расчетом.

Гравийный теплообменник не следует применять в районах интенсивного выделения из недр земли радиоактивного почвенного газа радона.

Эксплуатация грунтового теплообменника

Наиболее эффективная работа грунтового теплообменника обеспечивается при его эксплуатации с перерывами на восстановление. Если воздух через теплообменник пропускать непрерывно, то температура почвы будет постепенно уравниваться с температурой воздуха, а эффективность теплообменника падать. Через каждые 10 — 20 часов работы грунтовый теплообменник необходимо отключать для восстановления на такой же период времени. Для этого лучше всего использовать время, когда все уходят из дома. На это время забор воздуха переключают на байпас помимо теплообменника.

Переключение клапанов — заслонок, меняющих режим работы теплообменника в зависимости от температуры наружного воздуха и перерывов на восстановление, должно выполняться автоматикой. При ручном управлении хозяева обычно забывают это делать.

Для того, чтобы грунтовый теплообменник работал непрерывно, без перерывов на восстановление, рекомендуется делать два теплообменника — прокладывать две трубы. Пока один теплообменник отключен для восстановления, работает другой, и наоборот.

При переключении забора воздуха через грунтовый теплообменник, аэродинамическое сопротивление притока на входе в блок принудительной вентиляции заметно увеличивается. Вентилятор притока в блоке вентиляции на это часто не рассчитан и не может обеспечить необходимый приток воздуха в помещения. Необходимо выбирать блок принудительной вентиляции, рассчитанный на работу с грунтовым теплообменником. Или придется устанавливать дополнительный вентилятор на выходе воздуха из трубы грунтового теплообменника.

Еще статьи на эту тему:

Выберите тип вентиляции для своего дома

Какую вентиляцию выбрали Вы? Голосуйте!

Узнайте, что выбрали другие.