- Виды и применение ингибиторов коррозии металлов

- Причины возникновения

- Применение ингибиторов ржавчины для закрытых систем

- Параметры для спецификации

- Добавки к тепловым носителям

- Физическая безреагентная водоподготовка

- Постоянные магниты

- Электромагнитные системы

- Электронные системы

- Электролитические системы

- Электростатические системы

- Применение ингибиторов солеотложений и коррозии в системах отопления

Виды и применение ингибиторов коррозии металлов

Причины возникновения

Коррозия стальных подземных труб представляет собой явление, основной причиной которого можно назвать реакции электрохимического окисления металлов от их постоянного взаимодействия с влагой. В результате таких реакций, состав металла меняется на ионном уровне, покрывается ржавчиной, распадается и просто пропадает с поверхности.

На процесс окисления может оказывать влияние характер жидкости, которая течет по подземному трубопроводу отопления или свойства среды, в которых он расположен. Именно по этой причине, выбирая подходящие средства для борьбы с ржавчиной необходимо учитывать все особенности, предшествовавшие ее возникновению. В противном случае, ремонт при помощи сварки неизбежен.

Применение ингибиторов ржавчины для закрытых систем

Процессы которые связаны с коррозией, которые приводят к разрушению материалов, конструкций можно остановить несколькими вариантами. Там где сложно технологически создать покрытие с защитным эффектом или применять электрохимический способ, используют ингибиторы.

Ингибитором, или веществом, какое при введении в агрессивную среду, может замедлить или полностью устранить коррозийное инфицирование. Очень часто применяют ингибиторы ржавчины там, где среда мало обновляется или имеет не слишком высокий объём:

- цистернах;

- системах охлаждения и теплоснабжения;

- паровых котлах;

- резервуарах с химическими веществами.

Результативность применения нейтрализующих веществ устанавливается по этим параметрам:

- показатель торможения скорости протекания ржавчины, который сравнивает показатели без ингибитора и с ним;

- защитная степень;

- кол-во вещества, которое обеспечивает самую большую защиту.

Обратить собственное внимание! На выбор нейтрализующей добавки оказывает влияние состав среды и самого защищаемого материала, физические параметры, которые определяют протекание процесса

Параметры для спецификации

Делят ингибиторы ржавчины по нескольким показателям:

- по типу среды, в которую вводятся: нейтральные, кислотные, щелочные среды;

- по механизму влияния: пассивирующие, адсорбционные;

- по типу защитного действия;

- по химическим особенностям: летучие, органические, неорганические.

Для нейтральных сред используют нитрат натрия, фосфаты, хроматы. Нитрат натрия применяется как анодный ингибитор, дающий возможность оберегать сталь в водной массе, и как защита меди, цинка. Не ядовитость фосфатов дает возможность применять их в системах охлаждения, промышленного водообеспечения. Хроматы подойдут для защиты большей части металлов.

Важно! Фосфаты и нитрат натрия вводятся в строго определённом количестве: если ошибочно высчитать их концентрацию в обстановке, они окажут обратное действие и увеличат скорость поражения металла. Кислотные нейтрализаторы ржавчины (амиды, амины, их производные) применяют в подобных вариантах:

Кислотные нейтрализаторы ржавчины (амиды, амины, их производные) применяют в подобных вариантах:

- травление поверхности металлов;

- очистка металлоизделий;

- защита труб, нефтеоборудования и газовой арматуры.

При помощи подобных ингибиторов часто увеличивают КПД источников тока, которые работают на химических процессах.

Действие ингибиторов щелочной ржавчины прекрасно в подобных вариантах:

- щелочная обработка амфотерных металлов;

- защита выпарного оборудования;

- уменьшение самопроизвольного разряда источников тока.

Действовать могут ингибиторы как анод или катод. Анодные адсорбируются в виде плёнки для защиты поверхности вещества. Это могут быть органические соединения и поверхностно-энергичные составы. Катодные также отчасти делают меньше поверхность катода и делают меньше катодный ток, однако они не высокоэффективны. Очень часто применяют смешанный вариант, который уменьшает скорость и катодного, и анодного разрушения.

Добавки к тепловым носителям

Вопросы защиты подобных систем как теплоснабжение от влияния ржавчины актуальны, так как собственно их игнорирование часто приводит в авариям. Что подобрать в качестве ингибитора ржавчины для отопительных систем, зависит от подобных факторов:

- температурных эксплуатационных показателей;

- вида оборудования для котельной;

- насосного оснащения;

- материала системы.

Ключевым наполнением систем отопления считается вода, которая просит стабилизации теплофизических параметров, уменьшения образования осадков и накипи.

Благодаря этому вещества, которые помогают выпадению осадка, не нужно применять. При меняется не одно вещество, а комплект, который понижает температуру замерзания воды, снижает отложение накипи, замедляет растворение прокладок из резины на арматуре. Комплекс добавок для отопительных систем — антифризы. Эти жидкости сглаживают отрицательные действие носителя тепла.

Важно! Антифризы у себя в составе имеют опасные вещества

Физическая безреагентная водоподготовка

Как видно из названия, эта группа устройств функционирует без расходных материалов. Часть из них использует для работы электропитание, другие обходятся и без него. В эту категорию входит много устройств, которые можно разделить на группы:

- постоянные магниты;

- электромагниты;

- электронные;

- электролитические;

- электростатические.

Все эти устройства эффективно меняют поведение воды. При использовании этих устройств уменьшается уровень отложений или увеличивается интервал между очистками системы. Некоторые из устройств способны даже удалять из системы существующие отложения.

По существу, физические ингибиторы отложений, магнитные, электролитические или электронные, работают схожим образом, меняя поведение природных солей в воде так, что они остаются в растворе, а не на стенках труб.

Постоянные магниты

Наиболее простое из устройств этого класса. Представляет собой группу постоянных магнитов, соединенных между собой. Проходящая через устройство вода обрабатывается магнитным полем. Магнитное поле заставляет воду накапливать электростатические заряды, что приводит к временным изменениям в форме кристаллов солей. Оно изменяет их форму с обычного прямоугольного параллелепипеда на иглоподобную структуру, которая более подвержена вымыванию из системы, чем прилипанию к поверхностям.

Для работы не требуется питания и расходных материалов. Устройство врезается в систему. Существуют разработки, устанавливаемые на трубу без врезок в систему.

Модели подбираются по диаметру и потоку воды. Есть ограничения по температуре воды.

Электромагнитные системы

Подобны системам с постоянными магнитами, но обладают более мощным магнитным полем и служат дольше. Обычно должны быть установлены очень близко к котлу, т.к. они обрабатывают только воду, протекающую через них. Если поток остановится, накопление воды зарядами прекратится до тех пор, пока движение воды не начнется снова.

В отличие от магнитных, эти системы могут работать на больших потоках воды и при более высоких температурах, однако они дороже магнитных и требуют тщательной очистки внешней поверхности трубы в месте установки.

Электронные системы

Электронные системы водоподготовки отличаются тем, что их работа не зависит от скорости потока воды. Высокочастотный сигнал оказывает воздействие на воду на молекулярном уровне при помощи установленного поверх трубы устройства. Воздействие на воду оказывается 24 часа в сутки в обоих направлениях, по и против потока воды, обрабатывая одновременно всю воду в системе.

Высокочастотный радиосигнал изменяет характеристики кристаллизации солей в воде, предотвращая образование новых отложений.

Некоторые устройства этой группы способны удалять старые отложения и вызывать эффект пассивирования в металлах труб, предотвращая коррозию.

Постоянные магниты Электрон. системы Электролит. системы

Электролитические системы

Небольшой электрический ток, проходя через воду, эффективно меняет молекулярную структуру образующихся кристаллов отложений, предотвращая образования жестких отложений на котлах, трубах. Эта система модифицирует физические свойства ионов, но химической реакции не происходит. В водном растворе соли кальция, магния и некоторые другие соли частично ионизированы и поэтому на них влияет электромагнитное или электростатическое поле. Увеличение степени ионизации ионов в растворе снижает образование отложений.

Электростатические системы

Кинетическая энергия движущегося потока воды создает заряд, который передается в воду. Это нарушает стабильность частиц в воде, которые находятся в состоянии равновесия, обладая равными зарядами. Нейтрализуя заряды и нарушая равновесное состояние смеси, устройство заставляет частицы выпадать в осадок, увлекая за собой вещества, которые могут образовать накипь. Устройство вызывает раннее, неконтролируемое осаждение небольших, не полностью сформировавшихся кристаллов. Таким образом предотвращается образование жестких отложений, а мягкий шлам вымывается из системы.

Применение ингибиторов солеотложений и коррозии в системах отопления

Первый опыт применения ингибиторов солеотложений в теплотехнике относится к середине 1970-х гг., когда специалисты Московского энергетического института под руководством профессора Т.Х. Маргуловой успешно применили оксиэтилиденфосфоновую кислоту (ОЭДФ) для предотвращения накипеобразования и очистки систем охлаждения электростанций.

Далее последовали разработки по применению ОЭДФ для ведения безнакипного водно-химического режима различных теплотехнических систем, в том числе и систем отопления. ОЭДФ относится к широкому классу органических соединений, называемых комплексонами, поэтому предложенный водно-химический режим получил название комплексонного. Работы по применению комплексонов в системах отопления имели переменный успех. В некоторых случаях введение ОЭДФ в воду систем отопления приводило к забиванию тепловых сетей фрагментами накипи, ускоренной коррозии теплотехнического оборудования, к авариям котлов и тепловых сетей. Основными причинами неудач в применении комплексонов было отсутствие необходимого опыта работы и теоретических представлений о действии комплексонов, а в ряде случаев — халатное отношение эксплуатационников. В результате в среде профессиональных теплотехников сформировалось скептическое отношение к применению этих препаратов в системах отопления.

За прошедшее время достигнут значительный прогресс как в области химии фосфорорганических комплексонов, так и в области производства и применения в теплотехнике ингибиторов солеотложений и коррозии на их основе. Комплексоны в чистом виде для обработки воды в настоящее время практически не применяются. Правда, еще можно встретить предложения по применению комплексонов, в частности, ОЭДФ, для предпусковых и межсезонных очисток систем отопления.

Однако при наличии значительных (свыше 10 кг/м2) отложений накипи и продуктов коррозии для их удаления гораздо более целесообразно использовать соляную кислоту с обязательным добавлением ингибитора СНПХ. Умеренные количества карбонатных и железооксидных отложений могут быть удалены в эксплуатационном режиме благодаря применению современных ингибиторов солеотложений и коррозии на основе комплексонов. В то время, как комплексоны, применяемые в качестве исходных веществ для получения ингибиторов, являются довольно сильными кислотами, подавляющее большинство современных ингибиторов на их основе имеют нейтральную или слабощелочную реакцию. Это предотвращает возможное усиление коррозии теплотехнического оборудования из-за снижения рН водной среды.

Представление об ассортименте современных ингибиторов солеотложений и коррозии, предназначенных для использования в теплотехнике, дает рис. 1. Можно видеть, что, хотя разнообразие фирменных торговых марок нередко вводит в заблуждение неспециалистов в области химии, в основе всех этих препаратов лежит небольшое число химических веществ. Как видно из рис. 1, современные ингибиторы, в отличие от ранее применявшихся комплексонов, защищают теплотехническое оборудование не только от отложений минеральных солей (накипи), но и от коррозии. Наиболее эффективную защиту обеспечивают композиционные ингибиторы, которые помимо солей органических фосфоновых кислот или их комплексов содержат добавки, повышающие степень защиты от солеотложений и коррозии, а также способствующие очистке систем отопления от застарелых отложений накипи и продуктов коррозии.

Механизм действия ингибиторов

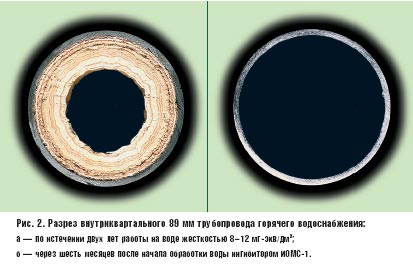

При нагреве воды в процессе работы системы отопления происходит термический распад присутствующих в ней гидрокарбонат-ионов с образованием карбонат-ионов. Карбонат-ионы, взаимодействуя с присутствующими в избытке ионами кальция, образуют зародыши кристаллов карбоната кальция. На поверхности зародышей осаждаются все новые карбонат-ионы и ионы кальция, вследствие чего образуются кристаллы карбоната кальция, в котором часто присутствует карбонат магния в виде твердого раствора замещения. Осаждаясь на стенках теплотехнического оборудования, эти кристаллы срастаются, образуя накипь (Рис. 2, а). Основным компонентом, обеспечивающим противонакипную активность всех рассматриваемых ингибиторов, являются органофосфонаты — соли органических фосфоновых кислот.

При введении органофосфонатов в воду, содержащую ионы кальция, магния и других металлов они образуют весьма прочные химические соединения — комплексы. (Во многие современные ингибиторы органофосфонаты входят уже в виде комплексов с переходными металлами, главным образом с цинком.) Так как в одном литре природной или технической воды содержится 10 20 –10 21 ионов кальция и магния, а органофосфонаты вводят в количестве всего лишь 10 18 –10 19 молекул на литр воды, все молекулы органофосфонатов образуют комплексы с ионами металлов, а комплексоны как таковые в воде не присутствуют. Комплексы органофосфонатов адсорбируются (осаждаются) на поверхности зародышей кристаллов карбоната кальция, препятствуя дальнейшей кристаллизации карбоната кальция. Поэтому при введении в воду 1–10 г/м3 органофосфонатов накипь не образуется даже при нагревании очень жесткой воды (Рис. 2, б). Комплексы органофосфонатов способны адсорбироваться не только на поверхности зародышей кристаллов, но и на металлических поверхностях.

Образующаяся тонкая пленка затрудняет доступ кислорода к поверхности металла, вследствие чего скорость коррозии металла снижается. Однако наиболее эффективную защиту металла от коррозии обеспечивают ингибиторы на основе комплексов органических фосфоновых кислот с цинком и некоторыми другими металлами, которые были разработаны и внедрены в практику профессором Ю.И. Кузнецовым. В приповерхностном слое металла эти соединения способны распадаться с образованием нерастворимых соединений гидроксида цинка, а также комплексов сложной структуры, в которых участвует много атомов цинка и железа. В результате этого образуется тонкая, плотная, прочно сцепленная с металлом пленка, защищающая металл от коррозии.

Степень защиты металла от коррозии при использовании таких ингибиторов может достигать 98%. Современные препараты на основе органофосфонатов не только ингибируют солеотложения и коррозию, но и постепенно разрушают застарелые отложения накипи и продуктов коррозии.

Это объясняется образованием в порах накипи поверхностных адсорбционных слоев органофосфонатов, структура и свойства (например, коэффициент температурного расширения) которых отличаются от структуры кристаллов накипи. Возникающие при эксплуатации системы отопления колебания и градиенты температуры приводят к расклиниванию кристаллических сростков накипи. В результате накипь разрушается, превращаясь в тонкую взвесь, легко удаляемую из системы. Поэтому при введении препаратов, содержащих органофосфонаты, в системы отопления с большим количеством застарелых отложений накипи и продуктов коррозии, необходимо регулярно спускать отстой из фильтров и грязевиков, установленных в нижних точках системы*.

Спуск отстоя следует производить, в зависимости от количества отложений, 1–2 раза в сутки, из расчета подпитки системы чистой, обработанной ингибитором, водой в количестве 0,25–1% водного объема системы в час. Необходимо отметить, что при повышении концентрации ингибитора свыше 10–20 г/м3 накипь разрушается с образованием весьма грубых взвесей, способных забить узкие места системы отопления. Поэтому передозировка ингибитора в этом случае грозит засорением системы. Наиболее эффективная и безопасная очистка систем отопления от застарелых отложений накипи и продуктов коррозии достигается при использовании препаратов, содержащих поверхностно-активные вещества, например, композиции «ККФ».

Эффективное и безопасное применение ингибиторов солеотложений и коррозии в отопительных системах возможно только при правильном дозировании этих препаратов. Принципиальная схема отопительной системы с обработкой воды ингибитором показана на рис. 3, из которого можно видеть, что устройство дозирования ингибитора (дозатор) врезают, как правило, в подпиточный трубопровод системы отопления после узла учета перед подпиточным насосом. Дозатор должен обеспечивать поддержание с заданной точностью постоянной концентрации ингибитора в системе отопления. Следует иметь в виду, что излишняя точность дозирования влечет за собой дополнительные затраты из-за более высокой стоимости дозатора и при этом не способствует успешному применению ингибитора. Это объясняется тем, что дозировки ингибиторов, необходимые для их эффективного применения, в настоящее время известны весьма приблизительно. Точность современных научно обоснованных данных по требуемым концентрациям ингибиторов составляет ±25%. Поэтому применять дозаторы с более высокой точностью просто бессмысленно.

По принципу действия дозаторы подразделяются на две основные группы: инжекционные, в которых для подачи ингибитора используется насос, работающий от внешнего источника энергии; и эжекционные, в которых используется энергия потока подпиточной воды. Дозаторы различных типов имеют свои преимущества и недостатки. Инжекционный дозатор состоит из следующих частей: резервуара для ингибитора, дозирующего насоса, датчиков расхода воды и ингибитора и системы управления работой насоса. Сердцем инжекционного дозатора является дозирующий насос, вернее, электронасосный агрегат — насос с электроприводом. В настоящее время многие фирмы, поставляющие на российский рынок дозирующие насосы зарубежного производства, пользуются приемами недобросовестной конкуренции: поставляя по демпинговым ценам насосы неизвестных производителей или азиатские подделки известных марок, такие поставщики обеспечивают свою рентабельность за счет последующих ремонтных услуг и продажи запасных частей.

Кроме того, многие поставщики продают насосы без комплектации резервуарами, системами управления и другими необходимыми частями. В лучших конструкциях инжекционных дозаторов используются отечественные дозирующие насосы типа НД, выпускаемые предприятиями «Талнах» (г. Тула) и «Технолог-Гидромаш» (г. Саратов). Полностью укомплектованные инжекционные дозаторы на основе таких насосов выпускает предприятие «Экоэнерго» (г. Ростов-на-Дону). Сам принцип действия инжекционных дозаторов, использующих энергию внешнего источника (как правило — электросети), предопределяет их основной, и, применительно к российским условиям, очень существенный недостаток — зависимость от энергоснабжения.

Другим существенным недостатком дозаторов такого типа является потребность в квалифицированной наладке и сервисном обслуживании. Для этого необходимо либо иметь своего специалиста-наладчика, либо заключать сервисный договор со специализированной организацией. Поэтому инжекционные дозаторы применяют, главным образом, на электростанциях или в крупных коммунальных котельных. Эжекционные дозаторы обладают рядом преимуществ перед инжекционными: обеспечивая необходимую точность дозирования ингибитора, они энергонезависимы, просты, надежны в эксплуатации и не требуют частого технического обслуживания. Полностью укомплектованные эжекционные дозаторы выпускает предприятие «Технопарк «Удмуртия»» (г. Ижевск).

Для обработки ингибиторами воды, применяемой для питания паровых котлов и систем с открытым водоразбором, выпускается дозатор «Иж-25» (рис. 4), а для обработки подпиточной воды закрытых систем, в частности, систем отопления — дозатор «Импульс-2» (рис. 5). Оба этих дозатора включают резервуар для ингибитора, эжекционное устройство и средства для врезки дозатора в подпиточный трубопровод, причем все узлы дозаторов изготовлены из отечественной нержавеющей стали. Дозаторы компактны, не требуют электропитания и квалифицированной наладки. Все техническое обслуживание дозаторов «Иж-25» и «Импульс-2» сводится к периодическому (с интервалом от нескольких дней до месяца) заполнению резервуара раствором ингибитора. Важным условием успешного применения ингибиторов солеотложений и коррозии в системах отопления является аналитический контроль состава подпиточной и сетевой воды. Подпиточная и сетевая вода подлежит контролю по следующим показателям: жесткость, щелочность, рН, содержание железа.

Контроль этих показателей ведут по общеизвестным методикам. Кроме того, в сетевой воде контролируют содержание ингибитора. Содержание ингибитора можно определять по методике, разработанной фирмой «Траверс» (г. Москва), используя комплект химреактивов, выпускаемый этой же фирмой. Критерием противонакипной и противокоррозионной стабильности воды является соответствие жесткости, щелочности и содержания железа в подпиточной и в сетевой воде с точностью ±10%. Накопленный опыт применения ингибиторов солеотложений и коррозии показывает, что современные ингибиторы обеспечивают наиболее эффективную, по сравнению с другими способами водоподготовки, защиту систем отопления от накипеобразования и коррозии. Однако неотъемлемым условием достижения успеха является правильное ведение водно-химического режима, включая дозирование ингибиторов и аналитический контроль.

*В соответствии со СНиП 2.04.07–86 «Тепловые сети», в тепловых сетях должны быть предусмотрены грязевики (п. 7.21), индикаторы коррозии (п. 7.37), приборы учета (п. 11.2). К сожалению, не все существующие тепловые сети соответствуют этим требованиям. Поэтому при внедрении обработки воды ингибиторами солеотложений и коррозии необходимо приводить тепловые сети в соответствие с требованиями СНиП.

Сведения об авторах статьи Чаусов Федор Федорович — инженер, заведующий лабораторией «Технологии энергоресурсосбережения» физического факультета УдГУ. Раевская Галина Анатольевна — химик, ведущий инженер лаборатории «Технологии энергоресурсосбережения» физического факультета УдГУ. Плетнев Михаил Андреевич — кандидат химических наук, доцент, проректор УдГУ по инновационной деятельности.