Система водоснабжения города

Как устроена система водоснабжения города, какие сооружения проходит вода по пути своего движения от источника до водоразборных приборов? Осветим эти вопросы в настоящей статье.

Пример системы водоснабжения города можно представить вот таким образом:

Вода из источника водоснабжения (в данном случае — река) поступает в расположенный на её берегу водоприемный колодец по самотечным линиям. Самотечные линии — это трубопроводы по которым она движется сама из-под уровня воды в реке, обычно их делают полиэтиленовыми. В начале самотечных линий установлен оголовок водозабора (чаще железобетонная конструкция, в ней на входе в трубу устанавливается решетка для защиты самотечных линий от крупного мусора).

В водоприемном колодце обычно есть два отделения, разделенные между собой окнами с сетками для задержания более мелкого мусора.

Из водоприемного колодца воду забирает насосная станция первого подъема по своим всасывающим водоводам. От этой насосной станции вода перекачивается на водопроводные очистные сооружения по напорным водоводам. Первый подъем — это первый раз, когда во в всей этой цепочке воде придается дополнительная энергия (напор) — это делают насосы. Они как бы «поднимают» воду на требуемую отметку — отметку подачи на водопроводные очистные сооружения, т.е. создают нужный для этого напор.

Существует множество различных вариантов устройства водопроводных очистных сооружений, на выбор которых оказывает непосредственное влияние качество (т.е. состав) воды источника. Здесь на рисунке показан один из таких вариантов. Вода подается от насосной станции первого подъема в контактный резервуар. Перед входом в контактный резервуар в нее дозируют хлор (т.е. хлорсодержащий реагент, например, водный раствор гипохлорита натрия NaOCl) для обеззараживания (дезинфекции). В контактном резервуаре происходит контакт воды и хлора. Далее после контактного резервуара в воду добавляют другой реагент — коагулянт. Коагулянт (реагент — соль алюминия или железа, например, сульфат алюминия Al2(SO4)3 ) нужен для укрупнения нерастворимых примесей в воде, чтобы затем их можно было осадить или задержать другим способом. Например, здесь на схеме, после добавления коагулянта, вода смешивается с ним в вихревых смесителях и поступает в осветлители со взвешенным осадком. Это такие сооружения, в которых вода очищается (избавляется от нерастворимых примесей, т.е. взвешенных и коллоидных частиц) за счет прохождения через слой ранее накопленного осадка. Далее вода поступает на скорые фильтры, где проходит через слой фильтрующей загрузки (чаще всего в качестве нее выступает кварцевый песок определенной фракции, например 0,7 — 1,6 мм). На фильтрах вода практически полностью избавляется от нерастворимых примесей и, затем, направляется к резервуарам чистой воды (РЧВ). Перед поступлением в РЧВ в воду опять дозируется гипохлорит натрия для обеззараживания. Это называют вторичным хлорированием. Это нужно, чтобы обеспечить эпидемическую безопасность воды при ее дальнейшей транспортировке по водопроводным сетям.

В РЧВ накапливается вода уже питьевого качества. Насосная станция второго подъема забирает воду из РЧВ, и по напорным водоводам подает ее в распределительную водопроводную сеть города. На водопроводной сети может присутствовать водонапорная башня, выступающая в роли регулятора расхода (в часы максимальной нагрузки она отдает часть воды в сеть, в часы минимального водопотребления напротив, накапливает часть воды). Это позволяет насосной станции второго подъема «подстраиваться» под режим потребления воды в городе (включение / выключение насосов). Сейчас вместо водонапорной башни широко применяются преобразователи частот — это оборудование, позволяющее снижать частоту вращения рабочих колес насосов, тем самым регулируя их подачу и напор.

Для высотных зданий может быть отдельно предусмотрена повысительная насосная станция, если для снабжения их водой в городской сети не хватает напора (вода неспособна подниматься на требуемую высоту)

§ 80. Схемы городского водоснабжения

Водоснабжение населенных мест осуществляется из открытых или закрытых источников водозабора.

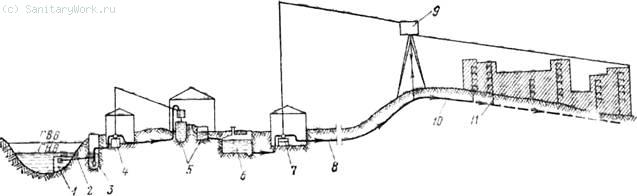

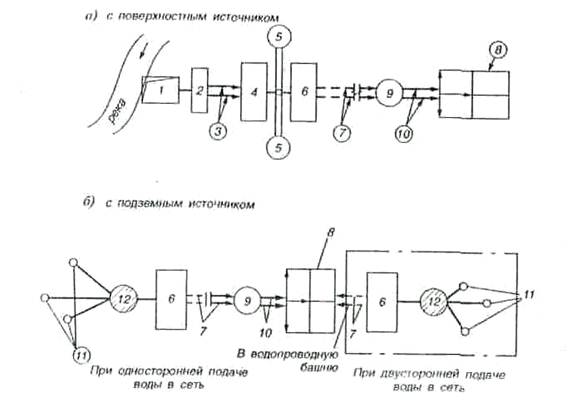

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с водозабором из реки показана на рис. 151.

Рис. 151. Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с водозабором из реки:

1- водоприемник, 2 — трубы, 3 — колодец, 4 — насосная станция первого подъема, 5 —очистные сооружения, 6 — резервуар чистой воды, 7— насосная станция второго подъема, 8 — водоводы, в — водонапорная башня, 10 — городская сеть водопровода, 11 — внутренняя водопроводная сеть здания

Водозабор из реки обычно осуществляют по течению реки выше населенных пунктов и промышленных предприятий, расположенных на берегах, где река не загрязнена сточными водами. Вода через водоприемник 1 забирается из реки и самотеком по трубам 2 поступает в береговой колодец 3. Из колодца 3 насосной станцией 4 первого подъема вода подается в очистные сооружения 5, в которых она отстаивается, фильтруется и дезинфицируется.

Из очистных сооружений вода поступает в запасные регулирующие резервуары 6 чистой воды. Из резервуаров вода насосной станцией 7 второго подъема по водоводам 8 подается в резервуар водонапорной башни 9, расположенной выше самого высокого здания района, и далее в городскую сеть 10. Из городской сети вода через; распределительную сеть поступает во внутренние водо-; проводные сети 11 здания.

Водонапорная башня служит для создания запаса воды и поддержания требуемого напора в сети. В часы наименьшего потребления воды, обычно в ночное время, резервуар заполняется водой. В часы наибольшего потребления вода, накопившаяся в резервуаре башни, поступает в сеть вместе с водой, подаваемой насосами.

Если непосредственно у берега глубина такова, что обеспечивается забор воды, то следует применять береговые водозаборы совмещенного типа. При заборе малых расходов воды допускается применение раздельных типов водозабора в составе берегового водоприемника, всасывающих труб и насосных станций.

В отдельных системах водоснабжения насосные станции первого и второго подъема могут быть размещены в одном помещении. В этих системах водозаборные самотечные устройства с колодцами заменены всасывающими трубопроводами, а вода насосами станции второго; подъема подается непосредственно в городскую сеть. Если источником водоснабжения являются артезианские скважины, очистные сооружения обычно не делают.

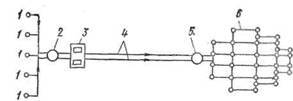

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с водозабором из артезианских скважин показана на рис. 152.

Рис. 152. Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с водозабором из артезианских скважин:

1 — артезианские скважины, 2 —резервуар, 3 — насосные станции, 4 — трубопроводы, 5 —водонапорная башня, 6 — городская сеть водопровода

Вода из артезианских скважин 1 подается в резервуар 2, откуда насосами станции 3 по трубопроводам 4 подается в водонапорную башню 5 и по городской разводящей сети 6 трубопроводов поступает в здания. Для забора подземных вод применяют и другие типы водозаборных сооружений: шахтные колодцы, горизонтальные водосборы, трубчатые колодцы и др.

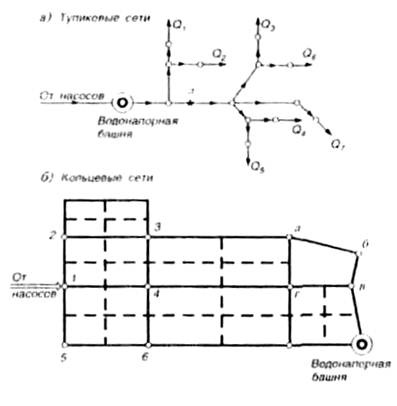

Городскую сеть водопровода, предназначенную для транспортирования воды и распределения ее между потребителями по всему городу, прокладывают по кольце вой (замкнутой) или тупиковой (разветвленной) схеме.

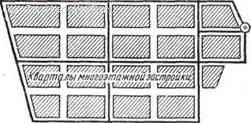

Кольцевая сеть (рис. 153) состоит из системы смежных замкнутых контуров или колец с боковыми ответвлениями.

Рис. 153. Схема городской кольцевой водонапорной сети

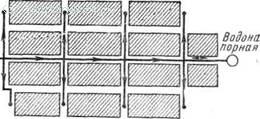

Тупиковая сеть (рис. 154) представляет собой магистральную линию с боковыми ответвлениями, предназначенными для питания отдельных потребителей.

Рис. 154. Схема городской тупиковой водонапорной сети

Преимущество кольцевой сети заключается в том, что она обеспечивает, питание каждой точки с двух сторон. Вследствие этого возможно бесперебойное водоснабжение в случае аварии на каком-либо участке кольца, который выключают для ремонта. Кроме того, в кольцевой сети вода все время движется, что препятствует замерзанию ее в зимнее время. Благодаря этим достоинствам наибольшее применение получили кольцевые водопроводные сети.

Система водоснабжения городских территорий

Системой водоснабжения города называют комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника, очистки, хранения и подачи потребителю.

Природные источники водоснабжения подразделяются на:

1) Поверхностные (реки, озёра, водохранилища). Имеют следующие характеристики:

— содержание органических веществ

2) Подземные (грунтовые воды, артезианские родники). Их характеристики:

— малое содержание органики

Т.о. подземные предпочтительнее, но их мало (небольшой дебет).

Источник водоснабжения должен отвечать следующим требованиям:

1.Бесперебойная подача качественной воды

2.Достаточная мощность (экологическое равновесие)

3. Небольшое расстояние от объекта потребления

Основными категориями потребления явл.:

— хозяйственно-питьевые нужды (вкл. поливка)

— производственные цели (транспорт, с/х, промышленность)

— пожаротушение и собств. нужды, водопровод (промывка фильтров, сети и т.д.)

Сети и сооружения системы водоснабжения города с поверхностным источником представлены на рис. 1а. Вода поступает в водозаборные сооружения 7, откуда насосами насосной станции первого подъема 2 по водоводам первого подъема 3 подается на очистные сооружения 4. После очистки из резервуаров чистой воды 5 она забирается насосами насосной станции второго подъема 6 и по водоводам второго подъема 7 подается в наружную водопроводную сеть города 8, распределяющую воду по отдельным районам и кварталам города. Водонапорная башня 9 может располагаться перед, в середине, либо за сетью города. В последнем случае она называется контрбашней. Сеть города с водонапорной башней соединяют водоводы 10. Все водоводы проектируются не менее чем в две нитки на случай аварии. Аварийный водовод должен обеспечивать пропуск не менее 70% суточного потребления воды городом. По способу подачи воды водоводы могут быть нагнета тельными и самотечными.

Взаимное расположение сооружений системы водоснабжения их состав могут быть различными. Насосная водопроводная станция первого подъема может быть совмещена с водоприемным сооружением, а насосная станция второго подъема располагаться в одном блоке с резервуаром чистой воды. Существенное влияние на расположение сооружений системы оказывает рельеф местности. При расположении источника водоснабжения на значительной высоте по отношению к городу вода из источника подается без помощи насосов, т. е. самотеком. Водонапорная башня всегда располагается на возвышенностей. При наличии вблизи населенного пункта значительного естественного возвышения вместо водонапорной башни проектируется нагорный резервуар.

Водонапорная башня в системе выполняет напорно-регулирующую функцию, т. е. компенсирует несовпадение режимов подачи воды насосами и ее потребление городом в отдельные часы суток, аккумулируя избыток подаваемой воды в одни часы и восполняя ее недостачу в другие. При этом расход воды для тушения одного внутреннего и одного наружного пожара в течение 10 мин хранится в баке башни постоянно. Если водонапорная башня в системе водоснабжения города отсутствует, то в часы минимального водопотребления подача воды в город осуществляется насосами меньшей производительности, расположенными на насосной станции второго подъема.

Сети и сооружения системы водоснабжения города с подземным источником представлены на рис. 1б. Схема значительно упрощена по сравнению со схемой водоснабжения города с поверхностным источником, так как отсутствует дорогостоящий комплекс очистки воды, поскольку подземные воды обладают не только прекрасными вкусовыми качествами, но также не требуют глубокой очистки. В отдельных случаях могут применяться местные установки для обезжелезивания или удаления избыточных солей, а также для обеззараживания воды. Они устанавливаются на насосной станции. Поэтому, согласно схеме (см. рис. 1б), вода из водозаборных скважин 11 поступает в сборный резервуар 12, а затем насосами насосной станции 6 подается в городскую водопроводную сеть 8. Подача воды в город в ряде случаев может быть и двусторонней.

Рис. 1 – Сети и сооружения системы водоснабжения города

1 – водозаборные сооружения; 2 – насосная станция первого подъема;

3 — водоводы первого подъема; 4 – очистные сооружения; 5 – резервуар чистой воды; 6 – насосная станция второго подъема; 7 – водоводы второго подъема; 8 – наружная водопроводная сеть города; 9 – водонапорная башня; 10 – водоводы, соединяющие водонапорную башню с сетью города; 11 – водозаборные скважины; 12 сборный резервуар.

Сравнительная характеристика систем водоснабжения города с поверхностным и поземным источниками обобщает основные достоинства и недостатки описанных выше систем.

| Виды систем | Достоинства | Недостатки |

| С поверхностным источником | Обеспечивает подачу практически любого необходимого количества воды с учетом перспективного роста городов. Надежна | Большая строительная и эксплуатационная стоимости. Громоздкость. Экологическое несовершенство ввиду возможного увеличения объема очистных сооружений |

| С подземным источником | Обеспечивает высокое санитарное качество воды. Не нарушает экологию окружающей среды | Ограниченность применения из-за недостаточной мощности водоносных горизонтов. Возможность нарушения в ряде случаев несущей способности грунтов |

2 УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРОДА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ

Водопроводная сеть является одним из основных элементов системы водоснабжения и неразрывно связана с работой водоводов, насосными станциями, подающими воду в сеть, а также с регулирующими емкостями (водонапорными башнями и резервуарами). Наружная водопроводная сеть в отличие от водоводов не только транспортирует воду, но и распределяет ее потребителям. До 60% стоимости сооружения систем водоснабжения городов приходится на долю устройства наружной водопроводной сети.

Водопроводная наружная сеть должна удовлетворять следующим основным требованиям:

— обеспечивать подачу заданного количества и качества воды потребителям под требуемым напором;

— обеспечивать экологическую надежность и бесперебойность снабжения водой потребителей (с учетом перспектив их роста);

Все эти требования достигаются решением следующих основных задач:

выбором экологически чистого, экономичного и надежного материала труб;

правильным выполнением гидравлического расчета сети (определение экономически выгодных диаметров труб и потерь напора в сети);

правильным выбором конфигурации наружной водопроводной сети в плане.

Наружная водопроводная сеть состоит из:

— системы магистральных линий, идущих в направлении движения основных масс воды, транспортирующих воду в районы и кварталы города (диаметры линий рассчитываются);

— распределительной сети труб, подающих воду к отдельным домовым ответвлениям и пожарным гидрантам (диаметры труб принимаются по величине пропускаемого пожарного расхода).

В практике водоснабжения используют два основных вида сетей:

разветвленные (тупиковые) (рис. 2а) и кольцевые (рис. 2б). Последние представляют собой систему замкнутых контуров или колец.

Однако в отношении надежности и обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям эти типы сетей не равноценны. Авария и выключение на ремонт любого участка тупиковой сети (точка “а”, см. рис. 2.26, а) ведут к прекращению подачи воды всем потребителям, расположенным ниже места аварии по направлению движения воды. В кольцевой же сети при аварийной ситуации вода может быть подана в обход по параллельно расположенным линиям. При этом нарушается снабжение водой только тех потребителей, которые присоединены к выключенному участку. Кроме того, тупиковая сеть гидравлически несовершенна из-за значительных потерь напора ввиду частой смены диаметров труб. Однако ограниченность ее применения (в небольших поселках, для снабжения водой отдаленных районов города или крупных объектов, таких как медицинские центры, спортивные городки и т. д., находящиеся друг от друга на значительных расстояниях) можно отнести скорее к ее достоинствам, чем к недостаткам. Кольцевая сеть гидравлически более совершенна. Кроме того, ее форма в известной мере парализует действие гидравлических ударов, которые иногда возникают в водопроводных сетях. Однако общая протяженность кольцевой сети всегда больше, чем разветвленной (для того же объекта), и поэтому ее строительная стоимость выше.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к надежности сетей водоснабжения, в городах устраивают кольцевые сети.

Рис. 2 – Виды водопроводных сетей

___ — магистральные трубопроводы;

а* — место возможной аварии на трубопроводе.

При трассировке (расположении) магистралей стремятся к тому, чтобы подача воды в отдельные районы города и к отдельным крупным потребителям происходила кратчайшим путем. Трассировку трубопроводов начинают только после того, как определено место расположения напорно-регулирующих емкостей. Известное влияние на выбор трассы магистралей оказывает рельеф местности.

Магистральные линии, по возможности, прокладывают по наиболее возвышенным точкам рельефа, что позволяет обеспечить меньшее давление в трубах. Их прокладывают в две параллельные нитки на расстоянии 400 — 800 м друг от друга. Магистральные линии соединены между собой так называемыми перемычками, которые служат для передачи воды из одной мaгиcтрaли (при аварии) в другую. Они расположены через каждые 600 — 1200 м. При нормальной работе сети они загружены слабо.

3. МАТЕРИАЛ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И ТИПЫ ИХ СОЕДИНЕНИЙ

В современной практике строительства наружных водопроводов применяется широкий диапазон материалов для изготовления водопроводных труб.

На выбор типа материала труб существенное влияние оказывают следующие факторы:

экология района прокладки: сейсмичность района прокладки, санитарные условия, агрессивность грунтов и воды, климатические условия, гидрогеология грунтов, их механическая прочность;

сроки эксплуатации труб;

статические расчеты: внутреннего гидростатического давления в трубах, массы грунта и временных нагрузок, возможности образования вакуума в трубах.

С другой стороны, трубы должны легко и быстро монтироваться на строительной площадке и удовлетворять требованиям наибольшей экономичности.

На рис. 2.27 представлены материалы водопроводных труб и тип их соединений, наиболее широко используемых для наружных сетей водоснабжения.Чугунные раструбные трубы (ГОСТ 9583 — 75*) с противокоррозийным покрытием, выполненным в заводских условиях, широко применяются при устройстве наружных водопроводов. Они долговечны, но плохо сопротивляются динамическим нагрузкам и требуют большого расхода металла.Асбестонементные трубы (ГОСТ 539—80*) прочны, стойки к коррозии, малотеплопроводны, имеют малую массу, но плохо сопротивляются ударам, динамическим нагрузкам и не экологичны.Железобетонные напорные трубы (ГОСТ 12586.01—83* и ГОСТ 12586.1—83*) изготавливаются в большом диапазоне диаметров на различные внутренние давления, широко применяются для прокладки магистральных водопроводов и водоводов.

Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599—83*) стойки против коррозии, обладают небольшой массой, достаточно механически прочны, долговечны, но имеют большой коэффициент линейного расширения.

Стальные трубы электросварные (ГОСТ 10704—91*, 8696—74*) в системах водоснабжения применяют в основном для водоводов, работающих при значительных внутренних давлениях, а также для водопроводных линий при их укладке в сейсмических районах, при устройстве дюкеров.