- История вентиляции и ее развития от истоков до современности

- Что такое вентиляция и для чего она нужна?

- Вентиляция и отопление зданий в Древнем мире и Средних веках

- Какой была вентиляция в Древнем Египте?

- Путь к совершенствованию вентиляции от Древнего Рима

- Средневековые выводы: когда начались исследования состава воздуха

- Разные взгляды на суть вентилирования

- От естественной вентиляции к искусственной: грамотный дуэт

- Краткая история вентиляции

История вентиляции и ее развития от истоков до современности

Сегодня вентиляцией в квартирах, офисах, общественных помещениях сложно кого-либо удивить. Но ведь так было не всегда – чтобы добиться комфортного микроклимата в помещениях, приходилось придумывать всевозможные способы. В течение сотен тысяч лет вентиляция заметно эволюционировала – начиная от привычного и простого проветривания, заканчивая автоматизированной системой контроля микроклимата. Но разберемся, что собой представляет вентиляция в принципе.

Что такое вентиляция и для чего она нужна?

Вентиляция по сути предполагает собой процесс удаления из помещения загрязненного воздуха на смену свежему. Именно благодаря этому, удается организовать благоприятный микроклимат в комнатах любого назначения, воздух насыщается кислородом.

Первым делом помещение с хорошей аэрацией способствует хорошему самочувствию и здоровому функционированию человеческого организма. Также поддержание оптимального микроклимата – гарантия длительной сохранности различных предметов, материалов, продуктов, а также замедление разрушения строительных конструкций.

Вентиляция позволяет справиться с:

- излишним теплом;

- чрезмерной влагой;

- пылью, грязью;

- вредными веществами, парами, газами.

Историей вентиляции мало кто интересуется, но это на самом деле долгий путь, который идет из глубокой древности.

Вентиляция и отопление зданий в Древнем мире и Средних веках

Еще при сооружении дворцов, царских палат, культовых зданий поднимался вопрос циркуляции воздуха в помещениях. Но отсутствие должных знаний и опыта не позволяло вентиляционной системе полноценно выполнять возложенные на нее функции. Со временем попытки были более успешными – с каждым разом удавалось организовывать более совершенную вентсистему.

Какой была вентиляция в Древнем Египте?

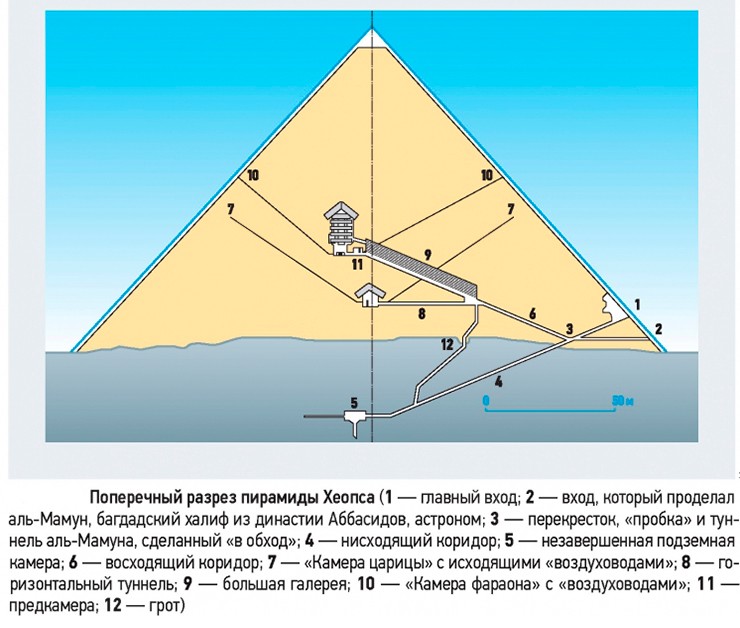

Один из ярких примеров – пирамида Хеопса. Строители того времени на удивление предусмотрели отлично функционирующую вентиляционную систему – расположение воздуховодов было четко продумано. Из камер «Царя» и «Царицы» направлены шахты в южном и северном направлениях (ширина – в пределах 20-25 см). Каналы-воздуховоды из первой имеют выход наружу на склонах внизу и вверху всей конструкции. Из камеры «Царицы» шахты не находят выход на улицу – к тому же, имеют даже специальные перекрытия в виде дверок с ручками. За той, которая расположена в южной стороне, исследователями было выявлено незначительное свободное пространство и еще одна каменная дверь. С обратной стороны последней обнаружены петли и какие-то обозначения. Эти находки совсем недавние – некоторые начинают сомневаться, что описанные «пути» являются воздуховодами. Появилась теперь противоположная версия, что дверки – открывают дорогу душам умерших, а символы помогают попасть им в царство Анубиса.

Но даже, учитывая эти противоречия, выводы сделаны: и при таком расположении воздуховодов обеспечить должную, отлично функционирующую вентиляцию довольно сложно. С учетом того факта, что вентиляция пирамиды теперь необходима не только древним жрицам и царям, а и туристам. Да и важен момент – как можно дольше сохранить конструкцию и предотвратить преждевременное разрушение.

В связи с этим на сегодняшний день в пирамиде Хеопса в качестве дополнительного оборудования используется такое, которое бы позволило нормализовать микроклимат внутри, устранить лишнюю влагу.

Знания и опыт приходили к египтянам со временем и порой неприятным опытом. Например, те же работники, непосредственно занимающиеся обработкой камня, замечали разницу между работой в пыльном помещении и на улице. Первый вариант не только был некомфортным – в итоге у людей проявлялись серьезные заболевания дыхательных путей. Это стало толчком к тому, чтобы задуматься об отведении каменной пыли с рабочего места – а для этого требовалось предусмотреть свободное движение воздуха.

Путь к совершенствованию вентиляции от Древнего Рима

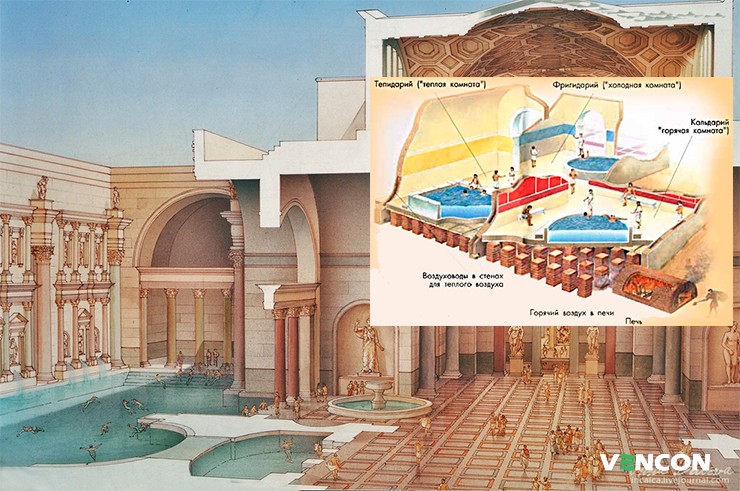

Уже тогда было стремление к управлению газами и воздушными потоками в помещениях. Яркими примерами стали дома титулованных особ – те, кто впервые начал строить очаги в жилищах. Под полом были продуманы каменные каналы для дыма, исходящего от главного источника обогрева. В то время именно при помощи него решался вопрос отопления – лишь пройдя свой «подпольный» путь, дым выводился через дымоход наружу. По такому уже принципу обустраивались римские бани.

На самом деле, такой подход считался настоящим технологическим прорывом. Ведь удавалось не только качественно обогревать помещения, а и оставлять воздух свежим в доме с вентиляцией.

Средневековые выводы: когда начались исследования состава воздуха

В это время начали уделять внимание заболеваниям, возникающим у людей на фоне совместного пребывания в помещениях с недостаточным воздухообменом. Тогда же началась интенсивная борьба с угарным газом, а именно способом его выведения из жилых помещений во время обогрева огнем. Отличился английский монарх Карл І, который в 17 веке выдал указ о запрете строительства жилых зданий с потолками меньше 3 метров. С того времени и оконные проемы должны быть большими, с высотой, преобладающей над их шириной. Такой подход предполагал следующее – увеличение объема помещения, а значит и значительного снижения концентрации вредного продукта сгорания.

В том же 17 веке начались эксперименты над животными касательно вопроса вентилирования. Подопытных накрывали колпаками из стекла, зажигали там же свечу и затем гасили. В результате животное погибало – и это привело ученых к выводу о том, что в образовавшейся среде присутствует некий газ, губительно и отравляюще воздействующих на живой организм. Спустя целое столетие нашелся ученый (Антуан Лоран Лавуазье), давший название газу «углекислый» и прописавший его формулу. Он сделал выводы, что удушье наступает не по причине отсутствия в помещении кислорода, а переизбытка указанного вредного компонента.

Разные взгляды на суть вентилирования

С годами подходы и способы правильной организации вентиляции изменялись. Главным отличием была изначально поставленная цель. Например:

- Со стороны врачей важно было минимизировать количество болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих возникновение серьезных заболеваний.

- Инженерам в первую очередь важно было организовать, чтобы качественно выводились неприятные запахи через вентиляцию, углекислый газ, а взамен поступал постоянный приток чистого свежего воздуха.

Свести к «единому знаменателю» подход к организации вентиляции удалось инженеру Томасу Тредгольду. В 19 веке им был предложен оптимальный объем воздуха на одного человека, при котором обеспечивалась бы нормальная жизнедеятельность – это 7,2 м3. И это была первая норма, касающаяся вентиляции.

Во время Крымской войны (1853-1855 гг) было отмечено, что 7.2 м3 воздуха на индивидуума оказывается недостаточно. Об это свидетельствовали случаи частых смертей солдат, которые не имели связи с их ранениями. Исходя их этого, был выведен новый стандарт обязательного наличия у каждого бойца 50 м3.

С энергетическим мировым кризисом пришло изменение этой нормы. После многочисленных исследований датских ученых было решено обозначить оптимальный показатель объема воздуха – норма вентиляции на человека 27 м3. Окончательно стандарт был принят в 80-х годах и обрел название FSHRAE/ANSI 621989. Он и получил одобрение большинства.

От естественной вентиляции к искусственной: грамотный дуэт

Впервые структурировано разъяснил особенности естественного перемещения воздушных масс М.В. Ломоносов. Он издал трактат и даже изобрел специальный прибор, благодаря которому удавалось измерять направление и скорость передвижения воздушных потоков (анемометр).

Но как бы глобально не пытались изучать естественную вентиляцию, однозначно – полностью решить вопрос качественного воздухообмена в помещении она не позволит. И главными причинами этому становятся:

- Отсутствие необходимой мощности, которая необходима для достижения человеком комфортных для него окружающих условий.

- Прямая зависимость от многих факторов (таких как погода и т.д.).

Именно такая ситуация стала своеобразным толчком для «подключения» механических вентиляционных систем.

Начал попутно возникать вопрос, как охладить замкнутое помещение, обеспечить нормальный уровень влажности и т.д. И здесь началась история изобретения вентилятора – придуман он был в 18 веке. Это был прибор, который запускался при помощи паровой машины – применялся в здании английского парламента. Далее устройство совершенствовалось: для запуска в работу постепенно начали использоваться вода, двигатели, функционирующие за счет спирта и керосина.

Четкие расчеты о вентиляции были представлены в 1754 году Леонардом Эйлером. Эти базовые принципы и до нашего времени используются проектировщиками. Первая немеханическая вентиляция заработала впервые в Дерби в 1810, вскоре был выдан патент на этот метод – французу Ж. Шабаннесу. Теперь речь шла не только о комфортной вентиляции жилых комнат, а и качественном их кондиционировании. Но настоящее климатическое оборудование, предназначенное для охлаждения воздуха в помещении, было изобретено в 1902 году – так называемая «холодильная машина» Уиллиса Карриера.

В 1882 году был изобретен потолочный вентилятор – «люстра Диеля». Филипп Диель занимался также швейными машинками – доработав их двигатель ему удалось буквально «взорвать» массы и вызвать грандиозный спрос на автономную и очень удобную в эксплуатации венттехнику. Позднее, 10 лет спустя, А.А. Саблуков разработал центробежный вентилятор. Первое его применение было отмечено на Алтае (с целью продувки Чагирского рудника).

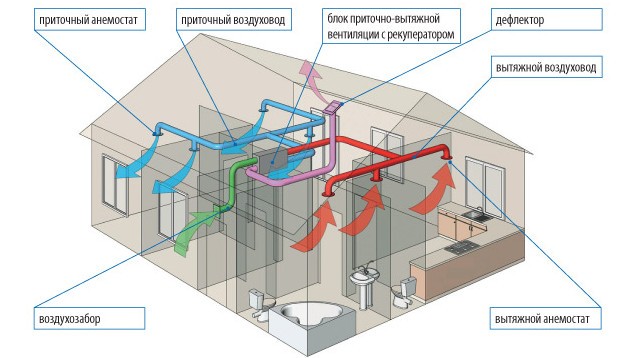

Русским инженером Иваном Флавицким был взят курс на внедрение централизованной вентиляции (приточно-вытяжной системы). Благодаря активному рекуператору воздух в помещении сохранял нужную температуру при качественной смене потоков (свежего и отработанного). Инженером было отмечено заметное влияние на комфорт микроклимата:

- температуры;

- давления;

- влажности;

- интенсивности перемещения воздушных масс в комнате с людьми и т.д.

Также Флавицкий был убежден, что воздуховоды различных по назначению помещений должны располагаться отдельно.

Сегодня отличное решение – это централизованная вентиляция со всей предусмотренной комплектацией и мощным оборудованием. Обязательными составляющими являются:

- вентиляционный блок;

- вентиляторы;

- рекуператоры;

- фильтры;

- воздуховоды;

- решетки;

- панели управления, пульты д/у и пр.

Среди современных объектов с продуманной естественной вентиляцией остается терраса Дома Мила, где высокие вентиляционные трубы напоминают каменные античные изваяния и прекрасно дополняют этот имитирующий природные формы ансамбль.

Установка рекуператора позволяет решить множество вопросов. Помимо того, что обеспечивается качественная аэрация в жилом, общественном или производственном помещениях, экономятся средства – нагретый или охлажденный воздух перемещается на улицу, но передает тепло поступающим извне потокам.

Краткая история вентиляции

Мало кто из обывателей задумывается сегодня о технических нюансах воздухообмена в здании, когда занимается какими-то делами или попросту отдыхает. Вместе с тем комфортный микроклимат, который большинство людей сегодня воспринимает как нечто само собой разумеющееся, стал доступен не в одночасье. Ведь у микроклиматики есть своя история (и довольно древняя!), с которой мы и хотим познакомить наших читателей.

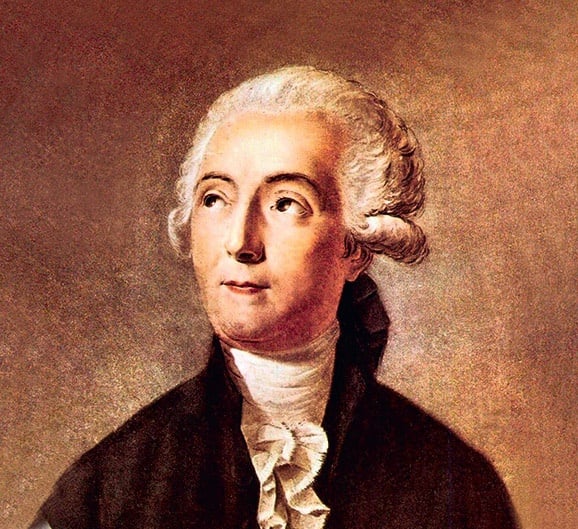

Антуан Лоран Лавуазье (1743–1794)

М. В. Ломоносов (1711–1765)

Под полом древнеримской бани

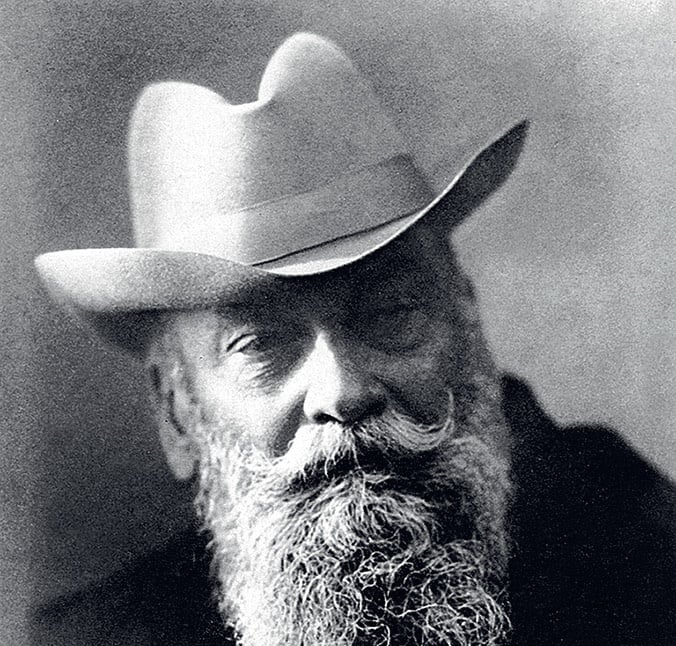

А. А. Саблуков (1783–1857)

Н. Е. Жуковский (1847–1921)

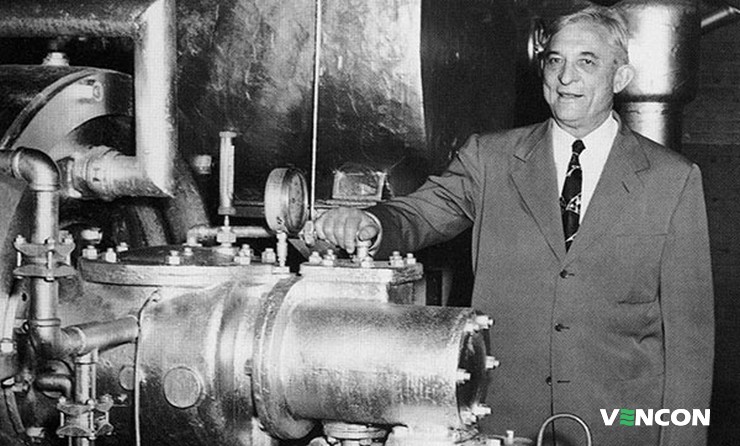

Уиллис Карриер (1876–1950)

Современный осевой вентилятор

Современный центробежный вентилятор

Начало истории вентиляции было положено настолько давно, что, в сравнении со средней продолжительностью человеческой жизни, жизнь вентиляции как науки организации микроклимата покажется просто громадной. Пионеры вентиляционных систем использовались при сооружении царских палат, ритуальных культовых сооружений и прочих весьма серьезных объектов. При этом следует всегда делать скидку на то, что не всякое культурное сообщество могло позволить себе построить систему, обеспечивающую на все 100 % возложенные на нее задачи. Причина банальна — не было необходимого количества опыта и наработок в этой области. Вместе с тем, наши предки делать это пытались и данные попытки постепенно способствовали усовершенствованию вентиляционных систем.

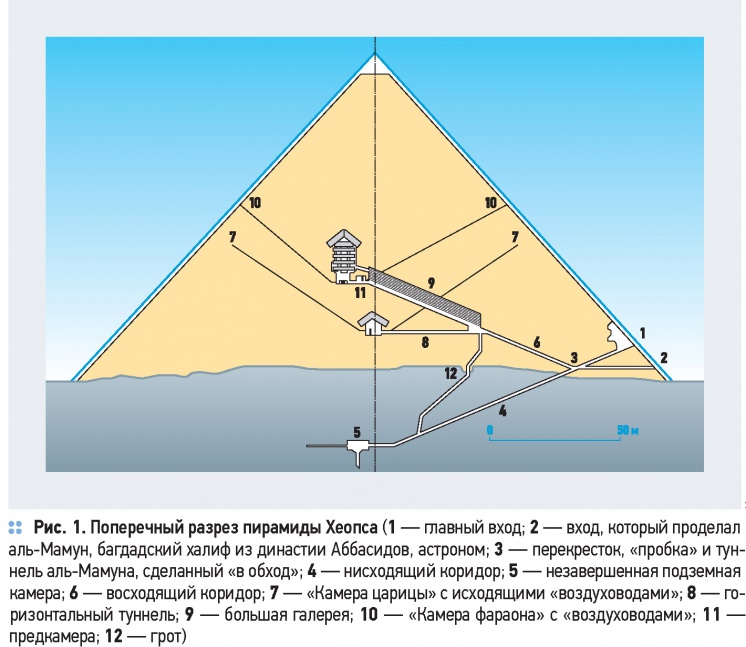

Наиболее монументальный пример из тех, которые можно привести — пирамида Хеопса. Посредством предусмотренных древними строителями воздуховодов в толще камня в сооружении, возможно, осуществлялся воздухообмен (рис. 1).

Устроена система вентиляции следующим образом. Со стороны «Камеры царя» и «Камеры царицы» на юг и на север отходят наклонные шахты, по ширине колеблющиеся от 20 до 25 см. Но тут есть некоторые нюансы. Каналы, идущие от «Камеры царя», имеют выход наружу на склонах в верхних и нижних частях пирамиды. Они были довольно хорошо изучены и о них, в принципе, всё известно не одно столетие. В то же самое время, завершения шахт, идущих от «Камеры царицы», не доходят до

Следует всегда делать скидку на то, что ещё совсем недавно не всякое человеческое культурное сообщество могло позволить себе построить систему вентиляции, полностью обеспечивающую возложенные на нее задачи, — не хватало знаний, опыта и наработок

«улицы». При этом они перекрыты специальными дверками, каждая из которых снабжена двумя ручками из меди. В южном вентиляционном канале такая каменная преграда была найдена благодаря привлечению в начале 1990-х годов к исследованиям египетских пирамид робота, дистанционно управляемого и передающего видеоизображение в реальном режиме времени. Вследствие наличия поворота в северном канале исследовать его до конца не удалось.

В начале XXI века модернизированный робот смог просверлить дырку в южной дверце, за которой обнаружилась свободное пространство, где нашлась еще одна небольшая дверь из камня. Буквально несколько лет назад ученые с помощью очередной модификации робота с дополнительным телезондом выяснили, что на другой стороне дверки имеются петли, а на дне вентиляционного канала нарисованы некие символы. Перечисленные находки способствовали появлению версии, что это вовсе не вентиляционные каналы, а тоннели для перемещения душ умерших царственных особ. А дверки в завершении шахт — не что иное, как входы в царство Анубиса.

Вне зависимости от истинного предназначения каналов внутри пирамиды, приходится признать — за столетия «стандарты» изменились, и по теперешним меркам такая система не обеспечит должного воздухообмена. Тем более что приток и отток воздуха нужен уже теперь не только египетским жрецам, а толпам туристов, которые привыкли к совсем другой вентиляции. Кроме того, строению уже очень много лет и достаточно остро стоит вопрос о сохранении его как части мирового культурного наследия. Потому сегодня в пирамиде Хеопса применяются дополнительные вентиляционные агрегаты, задача которых — ликвидировать излишки влажности внутри сооружения.

Знания об основах и пользе вентиляции более понятной и практической направленности зарождались и углублялись за пределами культовых сооружений. Те же египтяне занимались обработкой камня, и обратили внимание на то, что есть существенная разница, где работать — на открытом воздухе или в закрытом помещении. Во втором случае мастер обточки рано или поздно приобретал болезни органов дыхания, а любители «уличного творчества» чувствовали себе весьма хорошо и на кашель не жаловались. Это наблюдение позволило сделать древним египтянам вывод, что необходимо отводить каменную пыль от места работ, после чего камнеобработчики- домоседы стали работать на улице, а другие сооружали стены, которые не мешали движению воздуха сквозь помещения.

В I веке до н. э. в Древнем Риме в процессе решения задачи отопления строений пришли к идее брать тепло у отработанного дыма. То есть, дым шел не сразу в дымоход, а сначала проходил по особым проходам, смонтированным в каменных полах жилищ богатых и титулованных особ. Здесь, конечно, речь идет не о вентиляции в чистом виде, но для того времени сам факт управления газами для обеспечения микроклимата был технологическим прорывом. И, в отличие прямого обогрева помещений путем сжигания топлива прямо в обогреваемом помещении, данный подход позволял при отоплении сохранять в доме воздух чистым и свежим, и при этом находиться в тепле. Такой же способ обогрева применялся в тогдашних римских банях.

В Средние века народ стал сопоставлять факты заболевания большого количества людей и особенности воздухопользования в местах их скопления. Вследствие такого анализа люди пришли к выводу, что недостаточный воздухообмен приводит к повышению заболеваемости. Кроме того, люди тогда вплотную принялись за борьбу с угарным газом, который тогда так не назывался, но о нем передовая часть общества уже знала и пыталась уменьшить статистику отравления простолюдинов, пользующихся огнем внутри жилищ.

Знания об основах и пользе вентиляции более понятной и практической направленности зарождались и углублялись за пределами культовых сооружений

Одним из таких прогрессивных деятелей того времени был английский монарх Карл I. Именно он в начале XVII века выпустил указ, согласно которому запрещалось возводить строения жилого предназначения с расстоянием от пола до потолка менее 3 м. В том же документе предписывалось снабжать здания оконными проемами, обязательно большими в высоту, нежели в ширину. Идея была проста — увеличить объем помещения в целях снижения концентрации ядовитого продукта частичного сгорания топлива.

В XVII веке люди пошли и дальше и стали экспериментировать, ставить опыты над животными. Небольших особей накрывали стеклянными колпаками, зажигая рядом с ними свечу. При этом ее гасили до того, как зверек погибал от удушья. Ряд экспериментов показал, что в данной ситуации погибал примерно каждый второй зверек, из чего последовал вывод, что под колпаком появляется особый газ, который и оказывает смертельное отравляющее действие на живой организм. И лишь по прошествии целого века французский химик Антуан Лоран Лавуазье впервые назвал это вещество углекислым газом и написал его формулу. Кроме того, он начал утверждать, что самочувствие человека ухудшается не от того, что в воздухе падает процент содержания кислорода, а от того, что в помещении случается переизбыток углекислого газа. Идея была столь революционна, что уже прошло более 200 лет с того времени, а специалисты так и не пришли к единому мнению о соотношении компонентов воздуха, при котором человек себя чувствует «в своей тарелке».

Борьба подходов и нормы

Шли годы, и по мере развития вентиляции как системы инженерного обустройства определялись разные подходы к ее организации, в том числе — в зависимости от преследуемых целей. Например, с врачебной точки зрения основная задача вентиляции — обеспечить отсутствие микроорганизмов, вызывающих те или иные болезни. Инженерные работники, а также люди, проектирующие здания, ставят во главу угла несколько иные вещи — ликвидация неприятных запахов, приток кислорода и снижение уровня CO2. И чтобы при этом всё было эстетично, и коммуникации не «съедали» много места. Все это неизменно приводило к «разброду и шатаниям» в деле решения задач воздухообеспечения — разного рода требования, рекомендации и указания часто противоречили друг другу и приводили к среднему, подчас сомнительному, результату. Однако, к счастью, человеческое сообщество и существует до сих пор потому, что в нужные моменты возвышают свой голос «светлые головы», и это в той или иной степени способствует разрешению, казалось бы, тупиковых ситуаций. Стремясь унифицировать подходы к организацию вентиляции, в первой половине XIX века инженер Томас Тредгольд, занимавшийся горным делом, впервые вынес на суд общества стандарты, в которых, на основе своих подсчетов и наблюдений, предложил считать для каждого человека минимально приемлимым объем помещения, равный 7,2 м 3 . На его взгляд, именно такой объем воздуха смог бы обеспечить более или менее нормальную жизнедеятельность среднестатистического индивидуума.

Это была первая более менее вразумительная норма в области вентиляции. Но нормотворчество на этом не прекратилось. И способствовала этому, как ни странно, Крымская война (1853-1855). Именно в этот период наблюдательные санитары заметили, что раненые солдаты страдают от несвязанных с их ранениями болезней и заражают друг друга, если помещения, в которых они находятся, недостаточно просторны. Тогда и появился новый стандарт — 50 м 3 на каждого бойца. Впоследствии, в 1914-м году, данная норма перешла в ранг закона при содействии американской организации American Society of Heating and Ventilating Engineers.

Эта 50-метровая норма была более чем прогрессивной, и потому продержалась достаточно долго. Но до тех пор, пока мир не столкнулся с энергетическим кризисом. Тогда нормотворцам, разработчикам стандартов пришлось взять себя в руки и подойти к вопросу более прагматично. В итоге датскими и американскими специалистами вновь были проведены исследования, и они приняли решение остановиться на минимальной цифре 27 м 3 на человека. И уже в конце 1980-х годов был окончательно принят стандарт ASHRAE / ANSI 621989. Он получил одобрение большинства государств мира, в связи с чем полемика относительно того, сколько же нужно одному человеку воздуха, прекратилась.

От рассмотрения нормативных перипетий вновь перейдем к технологическим аспектам истории развития вентиляционных систем. Вследствие, так скажем, «небыстрого» научно-технического прогресса дело совершенствования вентиляции долго не шло далее обычного проветривания и простейших систем притока воздуха и его вытяжки. То есть, все вопросы, связанные с обеспечением людей свежим воздухом, базировались исключительно на использовании перепада давления и температуры между улицей и домом. Это сейчас всё объяснено и понятно всем и каждому — разница давлений плюс разная плотность теплого и холодного воздуха, за счет которых и происходит перемещение воздушных масс, и так далее. всё давно «обставлено» теоретически и практически. Однако полезно знать, что первым теоретиком естественного перемещения воздушных масс стал не кто иной, как наш великий соотечественник М. В. Ломоносов. Именно он описал движение воздуха в трубах и каналах в своем трактате «О вольном движении воздуха в рудниках примеченном». Он же придумал прибор для выяснения скорости и направления перемещения воздуха. Назвал Ломоносов этот прибор анемометром.

Не приуменьшая достижения нашего ученого предка, тем не менее стоит признать, что естественная вентиляция, как бы ее не описывали и не пытались использовать, не может ни теоретически, ни практически удовлетворить в полной мере потребностей, которые имеет человек. Во-первых, из-за низкой мощности, а во-вторых, из-за низкой подконтрольности и зависимости от факторов, человеку практически неподвластных, например, погоды. Всё это и способствовало развитию направления механических систем вентиляции.

После долгих попыток «обуздать» воздушную стихию был создан осевой вентилятор, который впервые использовали в первой трети XVIII века в здании английского парламента. Вентилятор приводился в движение специальной паровой машиной. При этом устройство оказалось на зависть надежным и долговечным и проработало почти век (!). Вслед за созданием «парламентской вентиляции» появились модификации, использовавшие энергию воды, двигателей, работающих на керосине, спирте и др.

В 1754-м году швейцарский, немецкий и российский математик Леонард Эйлер представил публике труд, в котором изложил подходы к расчету вентиляции. Базовыми принципами, в ней изложенными, проектировщики пользуются и поныне. И вот, едва вступил в свои права XIX век, как в 1810-м году в Дерби, пригороде столицы Англии, заработала первая система немеханической вентиляции, в основу которой был положен настоящий расчет. А спустя пять лет после этого выдали первый в мире патент на «метод регулировки температуры, а также кондиционирования воздуха в жилых и прочих зданиях».

Получателем английского документа стал выходец из Франции Ж. Шабаннес. Год получения этого патента стал моментом, с которого вентиляция и кондиционирование фактически стали неразделимыми понятиями, когда речь заходила о климатическом обустройстве зданий. Однако только спустя столетие, в 1902-м году, был изобретен настоящий кондиционер. Его отцом стал американский инженер Уиллис Карриер, назвавший свое изобретение «холодильной машиной», и второй раз после Филиппа Диеля с его «люстрой» (о нем речь пойдет далее) совершивший громадный шаг в микроклиматике.

Так вот, о «люстре Диеля». Спустя 150 лет после запуска в эксплуатацию вентилятора в здании английского парламента, в 1882-м году, немецко-американский инженер и изобретатель Филипп Диель придумал потолочный вентилятор, приводимый в движение электрическим двигателем. Кстати, этот изобретатель приложил руку и к созданию легендарных швейных машинок «Зингер», а сделанный им «швейный» двигатель он доработал для возможности использования в своем вентиляционном детище. Этим он способствовал фактически прорыву в «вентиляторостроении», и сделал вентиляторы товаром массового спроса, что неудивительно — если раньше для привода пропеллера требовались ремни, передачи и прочие неудобные аксессуары, то теперь каждое устройство стало автономным, что привело к ажиотажному спросу. Изобретение получило не только широкое распространение, но и собственное самобытное название, с которым и осталось в истории — «Люстра Диеля». Осевые вентиляторы продолжали развиваться и современный вид приобрели в начале XX века, когда опять же русский ученый Н. Е. Жуковский дал жизнь вихревой теории крыла.

Именно русский военный инженер А. А. Саблуков подарил человечеству центробежный вентилятор, который дебютировал как устройство для очистки воздуха на Чагирском руднике

Полувеком ранее появления «Люстры Диеля», в 1832-м году, русский военный инженер А. А. Саблуков подарил человечеству центробежный вентилятор. Сначала Саблуков собирался применять новое устройство в целях очистки воздуха в рудниках. И действительно, центробежный вентилятор дебютировал спустя три года — он был установлен для продувки Чагирского рудника на Алтае. Вентилятор в версии Саблукова выглядел кожухом, выполненным в форме цилиндра, в который воздух забирался принудительно с двух сторон. В кожухе находилось рабочее четырехлопастное колесо. Лопатки были прямыми. Вентилятор имел ручной привод, для работы которого требовались два человека, при активной работе которых можно было обеспечить подачу до 2000 м 3 воздуха. Промышленники быстро оценили изобретение и внедрили новшество на сахарных и кожевенных производствах. Позднее «центро- бежник» нашел применение в корабельных трюмах кораблей и даже для интенсификации процессов высушивания.

1861-й год ознаменовался началом развития направления воздухоподготовки. А именно — опять же русский инженер И.И. Флавицкий ввел в обиход приточно-вытяжную вентиляцию, в которой поступающий снаружи воздух централизованно подогревался. Инженер не остановился на достигнутом и внес еще более существенный вклад в микроклиматику тем, что 23-мя годами позже, после проведения соответствующих исследований, выпустил в свет труды, где аргументированно изложил свое видение того, как изменяются ощущения комфорта в зависимости от давления, температуры, наличия влаги, и интенсивности перемещения воздушных масс внутри помещения, где находятся люди.

В 1870-м году увидело свет первое пособие, по которому можно было изучать не только вопросы вентиляции, но и отопления. Этот труд также принадлежал перу русского ученого, профессора Г С. Войницкого. А спустя еще 20 лет после издания учебника появилось настоящее, на сей раз уже совершенно фундаментальное произведение, посвященное тем же вопросам, но уже за авторством профессора С. Б. Лукашевича. Можно сказать, что первый и второй труд в каком-то смысле дополняли друг друга по той причине, что подводили серьезную систематизированную теоретическую основу под процессы вентиляции.

В заключение отметим еще один важный факт: спустя столетие после издания Лукашевича, в 1970-х годах, Ганс Остберг изобрел канальные вентиляторы, которые также оказали значительное влияние на мировую климатическую отрасль.