РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Для приведения в соответствие теплоотдачи нагревательных приборов с теплопотерями помещений при различных температурах наружного воздуха требуется изменять или количество теплоносителя, проходящего через приборы (количественное регулирование), или его температуру (качественное регулирование). Качественное регулирование, осуществляемое путем изменения температуры теплоносителя (воды), подаваемого в приборы из теплового центра (теплового пункта ТЭЦ, котельной и др.), называется центральным регулированием. Качественное регулирование для систем парового отопления не применяется, так как при изменении давления пара его температура почти не меняется, и теплоотдача приборов остается практически постоянной.

Количественное регулирование может быть центральным (т. е. производиться из центрального пункта) и местным (регулирование кранами или вентилями, установленными у нагревательных приборов). Краны двойной регулировки устанавливают при теплоносителе воде с температурой до 100°С, а вентили — при воде и паре с температурой 100°С и выше.

Помимо регулировки количества теплоносителя в эксплуатационный период этими кранами пользуются для монтажной регулировки теплоотдачи приборов, проводимой в период наладки и пуска системы отопления.

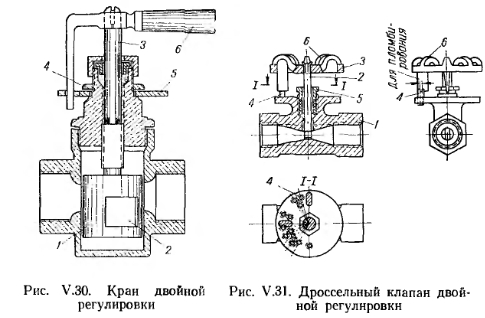

Конструкция одного из кранов двойной регулировки показана на рис. V.30. В корпусе крана находится цилиндрический стакан 1 с двумя прямоугольными прорезами 2. К верхней части стакана прикреплен шпиндель 3 с нарезкой, благодаря которой он может вращаться в крышке корпуса. На крышке корпуса при помощи контргайки 4 укреплена розетка 5, имеющая вырез, равный четверти окружности (90°С). На верхний конец шпинделя надевается ручка 6, закрепляемая винтом. Вращая ручку, а следовательно, и шпиндель, можно опустить или поднять стакан. При перемещении стакана прорезы устанавливаются на различной высоте, перекрывая в той или иной степени проходное отверстие крана в горизонтальной плоскости.

Установив кран таким образом, чтобы через него проходило необходимое количество воды, розетку крана закрепляют. На этом первая (монтажная) регулировка краном, проводимая монтажниками, считается законченной.

Вторая регулировка (эксплуатационная) осуществляется поворотом ручки в пределах выреза розетки (т. е. четверти окружности); при этом проходное отверстие крана может быть перекрыто в большей или меньшей степени в вертикальной плоскости. Вторая (эксплуатационная) регулировка производится лицами, пользующимися помещениями, где установлен нагревательный прибор.

В последнее время для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов часто применяется дроссельный клапан двойной регулировки, представленный на рис. V. 31.

Кран состоит из чугунного корпуса 1 с фланцем, шпинделя 2, нижний конец которого обработан в виде дросселирующей лопатки, чугунного маховичка 3, стопора 4 и сальниковой гайки 5.

Во фланце корпуса имеются пронумерованные отверстия с внутренними резьбами, в которые может быть ввернут стопор. Расположение этих отверстий соответствует плавному увеличению или уменьшению количества подаваемой в прибор воды.

Первая (монтажная) регулировка крана достигается путем ввертывания в одно из отверстий фланца стопора, ограничивающего угол поворота дросселирующей лопатки, который определяет максимально возможную степень открытия крана при второй (эксплуатационной) регулировке. Во избежание возможности нарушения первой (монтажной) регулировке стопор пломбируют. Вторая регулировка осуществляется поворотом маховичка в пределах, установленных монтажной регулировкой.

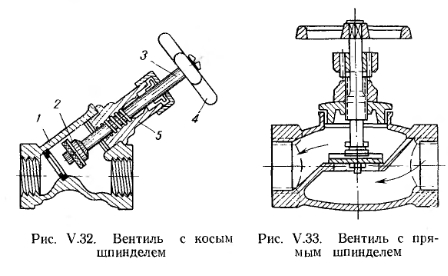

Вентили, монтируемые у нагревательных приборов, могут иметь косой или прямой шпиндель. Внутри корпуса 1 вентиля с косым шпинделем рис, V.32) имеется седло с круглым отверстием. Регулирующим и запорным органом служит золотник 2, прикрепленный к нижнему концу шпинделя 3, на верхний конец которого насажен маховичок 4. Шпиндель имеет нарезку и может перемещаться вниз или вверх вместе с золотником, вращаясь в крышке 5 корпуса. При вращении маховичка по часовой стрелке шпиндель опускается, золотник приближается к седлу и уменьшает проходное сечение. При дальнейшем вращении в этом же направлении можно совсем прекратить движение теплоносителя через вентиль.

Конструкция вентиля с прямым шпинделем (рис. V.33) отличается от конструкции рассмотренного тем, что в ней седло, золотник и шпиндель расположены не косо, а вертикально. Принцип действия этого вентиля тот же, что и вентиля с косым шпинделем.

К арматуре, регулирующей теплоотдачу нагревательных приборов, относится также задвижка Лудло (рис. V.34) и пробочный кран с сальником (рис. V.35).

Задвижка Лудло состоит из чугунного корпуса 1, внутри которого находятся два чугунных диска 2, укрепленных на шпинделе 3. На верхнем конце шпинделя имеется нарезка, при помощи которой шпиндель можно перемещать в гайке, соединенной с маховиком 4. При вращении маховика шпиндель поднимается или опускается, а вместе с ним перемещаются и диск, открывая или закрывая проход. Для более надежного уплотнения в местах прилегания дисков к корпусу установлены шлифованные бронзовые кольца.

Корпус показанного на рис. V. 35 пробочного крана имеет коническую пробку со сквозным прямоугольным вырезом (проходом). Верхняя часть пробки, выступающая из корпуса, заканчивается четырехгранной головкой, на которую для вращения пробки надевают сьемный ключ. Вращая пробку, можно изменить положение выреза, т. е. увеличить или уменьшить поступление воды. На четырехгранной головке имеется риска, показывающая направление прохода воды в кране.

GardenWeb

Регулирование теплоотдачи приборов

Регулирование теплоотдачи приборов может быть качественным и количественным. Качественное регулирование достигается уменьшением температуры теплоносителя, направляемого в приборы из общего для системы теплового центра. Такое регулирование является центральным. Количественное регулирование теплоотдачи приборов достигается за счет уменьшения количества теплоносителя (воды или пара), поступающего в прибор. Оно может быть центральным, но может быть и местным, т. е. производиться при посредстве регулирующих приспособлений — кранов и вентилей, устанавливаемых у каждого прибора.

В системах парового отопления пределы качественного регулирования крайне ограничены, поскольку при изменении давления пара от 0,2 до 0,1 кГс/см2 температура его снижается на 2,4 °С (от +104,2 до +101,8 °С), что недостаточно для сколько-нибудь заметного изменения теплоотдачи приборов. Центральное регулирование в системах парового отопления может быть только количественным— путем изменения количества пара, подаваемого в систему в зависимости от наружной температуры, либо путем подачи пара в приборы с перерывами. Кроме того, в системах парового отопления широко применяется местное регулирование теплоотдачи приборов.

В системах водяного отопления также нельзя ограничиться одним видом регулирования — качественным, так как во многих случаях появляется необходимость уменьшать теплоотдачу приборов отдельных помещений здания при случайном повышении в них внутренней температуры (при большом скоплении людей, а также при приготовлении пищи и других процессах, выделяющих тепло).

Для местного регулирования приборов водяного отопления при температуре воды до +100 °С применяют краны двойной регулировки, устанавливая их перед нагревательными приборами в двухтрубных и однотрубных непроточных системах.

В однотрубных проточных системах для регулирования теплоотдачи приборов на обходных участках в месте сопряжения их с подводками к приборам устанавливают радиаторные трехходовые краны.

Регулирование теплопередачи нагревательных приборов

Регулирование теплоотдачи приборов может быть качественным (только для приборов водяного отопления) и количественным. Качественное регулирование производят, изменяя температуру теплоносителя в тепловом центре, откуда теплоноситель подается в нагревательные приборы. Такое регулирование называют центральным. При количественном регулировании уменьшают количество теплоносителя (воды или пара), поступающего в прибор. Количественное регулирование может быть центральным, т.е. производиться из теплового центра, но может быть и местным, когда оно осуществляется кранами или вентилями у нагревательных приборов.

Качественное регулирование водяных систем отопления легко осуществить путем увеличения или уменьшения температуры воды, подаваемой из теплового центра в нагревательные приборы.

Для систем парового отопления качественное регулирование не применяют, так как при изменениях давления пара температура его изменяется незначительно и теплоотдача приборов практически не изменяется. Наряду с этим при понижении давления пара он будет поступать в систему в недостаточном количестве, что вызовет непрогрев ряда приборов.

Поэтому в системах парового отопления центральное регулирование может быть только количественным; в процессе такого регулирования изменяют количество подаваемого В систему пара либо подают пар в приборы с перерывами. В паровых системах широко применяют также местную регулировку нагревательных приборов.

Температура помещений зависит не только от температуры наружного воздуха, но и от ряда местных условий, например от выделения тепла людьми и источниками освещения, от воздействия ветра и т.п. Поэтому в системах водяного топления кроме центрального качественного регулирования приходится производить и местную регулировку теплоотдачи приборов. Наряду с этим как в водяных, так и в паровых системах отопления регулирующая арматура у приборов необходима также для монтажной регулировки системы в период ее пуска и наладки.

21. Устройство и принцип действия систем водяного отопления Схема системы водяного отопления с естественной циркуляцией воды (теплоносителя) рис 1. Вода от котла к нагревательным приборам и обратно двигается под действием гидростатического напора, возникающего благодаря различной плотности охлажденной и нагретой воды (жидкости-теплоносителя). Сила, кот заставляет воду двигаться по трубам из котла в нагревательные приборы и обратно в котел. Эта естественная циркуляционная сила возникает при нагревании воды в котле и охлаждении ее в нагревательных приборах. Вода, нагретая в котле 1, как более легкая (имеющая меньшую плотность), поднимается по главному подающему стояку 2 вверх. Из стояка вода поступает в разводящие магистральные трубопроводы 3, а из них через подающие стояки 4 — в нагревательные приборы. Здесь вода остывает и поэтому становится более тяжелой. Например, плотность воды при 40 град. составляет 992,24 кг/м3, при 70 °С — 977,8 кг/м3, при 95°С — 961,9 кг/м3. Охлажденная вода через обратные стояки 5 и обратную линию 6 опускается вниз и своим весом вытесняет нагретую воду из котла (теплогенератора) вверх — в главный подающий стояк. Описанный процесс естественной циркуляции непрерывно повторяется и в результате происходит постоянное движение воды в системе водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

|

| Рисунок 1. Система водяного отопления с естественной циркуляцией (с верхней разводкой) |

| 1- котел; 2 — главный стояк; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки; 5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия. |

Сила естественной циркуляции воды в системе отопления, или, как принято говорить, циркуляционное давление, зависит от разности весов столба горячей и столба охлажденной (обратной) воды, следовательно, она зависит от разности температур горячей и обратной воды. Кроме того, сила естественной циркуляции воды в системе отопления обуславливается ещё высотой расположения нагревательного прибора над котлом: чем выше расположен нагревательный прибор, тем больше для него циркуляционное давление. сила естественной циркуляции (циркуляционное давление) для нагревательного прибора второго этажа больше, чем для нагревательного прибора первого этажа. Этим объясняется следующее часто наблюдающееся явление: в системах водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, нагревательные приборы верхних этажей прогреваются лучше, чем нагревательные приборы нижних этажей. Выходит, что в двухтрубных системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя нагревательные приборы, расположенные на одном уровне с котлом или ниже его, работать не будут или же будут очень слабо прогреваться. Для указанных систем отопления практикой установлено наименьшее расстояние между центром нагревательных приборов нижнего этажа и центром котла в 3 метра. В связи с этим котельные для систем отопления должны иметь достаточное заглубление. Указанного недостатка лишены однотрубные системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. В этом случае гидростатический напор, заставляющий циркулировать воду в системе, будет образовываться из-за охлаждения воды в трубопроводах, подводящих нагретую воду к нагревательным приборам, а также отводящих охлажденную воду от нагревательных приборов к котлу. Это охлаждение воды полезно, во-первых, для создания гидростатического напора, а во-вторых, для дополнительного, обогрева помещения, поэтому указанные трубопроводы прокладывают открыто и не изолируют. Напротив, охлаждение воды в главном стояке системы отопления (подъемном трубопроводе) вредно, ибо приводит к сниж t и увелич плотности и, как следствие, к уменьш гидростатического напора. В связи с этим подъемный стояк от котла необходимо тщательно теплоизолировать. Количество тепла, отдаваемого помещению нагревательными приборами системы отопления, зависит от количества поступающей в прибор воды и ее температуры. В свою очередь, количество воды, которое может быть пропущено через трубопровод к нагревательному прибору, зависит от силы естественной циркуляции, заставляющего воду двигаться по трубе. Чем больше сила естественной циркуляции воды в системе отопления, тем меньше может быть диаметр трубы для пропуска определенного количества воды и наоборот чем меньше сила циркуляции (циркуляционное давление), тем больше должен быть диаметр трубы системы отопления. Для нормальной работы системы от-я с естественной цирк-ей требуется еще одно условие: чтобы циркуляционное давление было достаточным для преодоления всех сопротивлений, которые встречает движущаяся в этой системе вода. Известно, что вода при своем движении в системе отопления встречает сопротивления, вызываемые трением воды о стенки труб, а кроме них, еще и местные сопротивления, к которым относятся отводы, тройники, крестовины, краны, нагревательные приборы и котлы. Сопротивление движущейся воды вследствие трения, зависит от диаметра и длины трубопровода, а также от скорости движения воды (если скорость увеличится в два раза, то сопротивление — в четыре раза, т.е. в квадратичной зависимости). Чем меньше диаметр и больше длина трубопровода и чем выше скорость воды, тем больше сопротивление создается на пути воды и наоборот. В схеме системы отопления с естественной циркуляцией, изображенной на рис 1, имеется два кольца: одно, проходящее через ближайший к котлу стояк, и другое, которое проходит через дальний стояк. Так как первое кольцо системы отопления короче второго, то при одинаковой в обеих кольцах тепловой нагрузке и одинаковых диаметров труб будет проходить по короткому кольцу больше воды, чем требуется по расчету, в результате по длинному кольцу системы будет проходить меньше воды, чем следует по расчету. Чтобы этого избежать, необходимо для дальнего стояка системы отопления применять трубы большего диаметра, чем для ближайшего стояка, и таким образом уравнять сопротивления в обеих кольцах системы. При большей длине труб сопротивление возрастает, с увеличением диаметра труб оно падает. Величина местного сопротивления зависит, во-первых, от скорости воды, следовательно, и от изменения сечения, вызывающего изменение этой скорости (например, в кранах, нагревательных приборах, теплогенераторах и т.д.), во-вторых, от изменения направления, по которому движется вода, и изменения количества воды (например, в отводах, тройниках, крестовинах, вентилях). Показанная на рис 1 система отопления с естественной циркуляцией воды — это система с верхней разводкой. На рис 1 горячая вода поднимается через главный стояк в магистральный трубопровод, прокладываемый обычно на чердаке дома.  |

| Рис.2. Система водяного отопления с естественной циркуляцией (с нижней разводкой) |

| 1 — нагревательный котел; 2 — воздушная линия; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки; 5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия. |

На рис2 показана система от-я с нижней разводкой. В этой системе, с естественной циркуляцией, подающая магистраль, питающая восходящие стояки, располагается на первом этаже в подпольном канале или же в подвале здания. Обратные стояки присоединяются к общей обратной магистрали.По принципу действия система отопления (с естественной циркуляцией) с нижней разводкой не отличается от системы с верхней разводкой. И тут, и там циркуляция воды создается потому, что горячая вода, как более легкая, вытесняется обратной водой вверх по стоякам; остывая в нагревательных приборах, эта вода опускается вниз через обратные стояки и снова поступает в котел.В системах с естественной циркуляцией в зданиях небольшой этажности величина циркуляционного давления невелика, и поэтому нельзя допускать больших скоростей движения воды в трубах; следовательно, диаметры труб системы отопления должны быть большими. Система отопления может оказаться экономически невыгодной. Поэтому применение систем отопления с естественной циркуляцией допускается лишь для небольших зданий.