Технология монтажа водяного теплого пола

В статье рассмотрены практические вопросы монтажа теплых полов и наиболее распространенные гидравлические схемы, от самых простых до более сложных, позволяющие добиться максимального комфорта в помещении. Представленные варианты схем реализованы на базе оборудования торговой марки VALTEC.

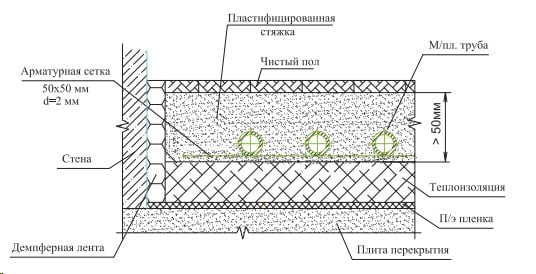

Наиболее распространенным способом реализации систем напольного отопления являются монолитные полы, выполненные так называемым «мокрым» методом из цементно-песчаного раствора или бетона. Конструкция такого пола представлена на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция теплого пола

Монтаж системы теплых полов начинается с подготовки поверхности. Поверхность должна быть выровнена, неровности по площади не должны превышать ±5 мм. При необходимости поверхность выравнивается дополнительной стяжкой. Нарушение этого требования может привести к «завоздушиванию» труб.

После выравнивания поверхности необходимо вдоль стен или перегородок уложить демпферную ленту толщиной не менее 5 мм для компенсации теплового расширения монолита теплого пола. Лента должна быть уложена вдоль всех стен и перегородок, обрамляющих помещение, стоек, дверных коробок, колонн, отводов и т.п. Лента должна выступать над запланированной высотой конструкции пола минимум на 20 мм. В дальнейшем она будет закрыта плинтусом.

После установки демпферной ленты на перекрытие укладывается полиэтиленовая пленка для защиты от протекания цементного молока из раствора и слой теплоизоляции для предотвращения утечки тепла в нижележащие помещения. В качестве теплоизоляции используются вспененные материалы (полистирол, полиэтилен и т.п.) или фольгированные теплоизоляционные материалы. Важно, чтобы фольгированные теплоизоляционные материалы имели защитную пленку на алюминии. В противном случае, щелочная среда бетонной стяжки разрушает фольгированный слой в течение 3–5 недель. Для придания прочности цементно-песчаной стяжки укладывается арматурная сетка.

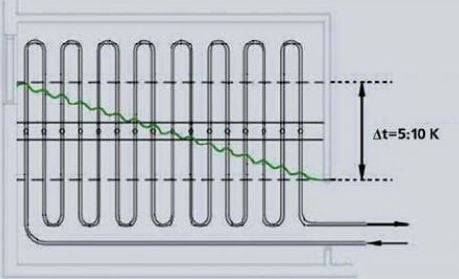

Рис. 2. Укладка петель теплого пола «одиночным змеевиком»

Раскладка труб осуществляется с определенным шагом и в нужной конфигурации, заданной проектом. При этом рекомендуется подающий трубопровод укладывать ближе к наружным стенам. Существует несколько способов укладки петель теплого пола.

При укладке «одиночный змеевик» (рис. 2) распределение температуры поверхности пола неравномерное.

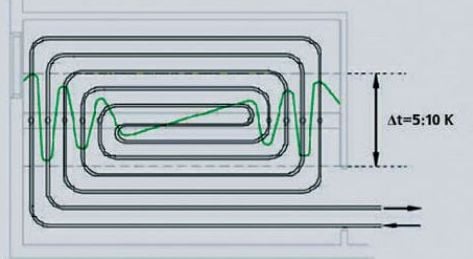

При укладке «улиткой» (рис. 3), трубы с противоположными направлениями потоков чередуются, причем наиболее горячий участок трубы соседствует с наиболее холодным. Это приводит к более равномерному распределению температуры по поверхности пола.

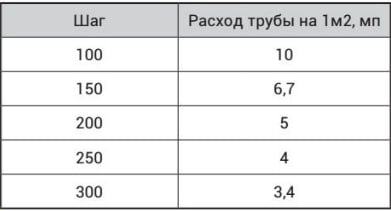

Укладка трубы производится по разметке, нанесенной на теплоизоляцию. Трубы крепятся якорными скобами через 0,3–0,5 м, либо удерживаются специальными выступами теплоизоляционных матов. Шаг укладки определяется расчетом и лежит в пределах от 10 до 30 см. Шаг труб не должен превышать 30 см, в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Для удобства расчета расхода трубы в зависимости от шага трубы и площади помещения можно воспользоваться таблицей 1.

Рис. 3. Укладка петель теплого пола «улиткой»

Области вблизи наружных стен здания называют «граничными зонами». Здесь рекомендуется уменьшать шаг укладки трубы, для того, чтобы компенсировать потери тепла через наружные ограждающие конструкции. Длину одного контура (петли) теплого пола не рекомендуется принимать более 100–120 м. Предпочтительно, чтобы потери давления в петле не превышали 20 кПа. После раскладки петель, непосредственно перед заливкой стяжки, производится опрессовка системы давлением, в 1,5 раза превышающем рабочее, но не менее 0.6 МПа (п. 5.25 СП 41-102-98).

При заливке цементно-песчаной стяжки труба должна находиться под давлением воды 0,3 МПа при комнатной температуре. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см (максимальная рекомендуемая высота, по европейским нормам – 7 см). Цементно-песчаная смесь должна быть не ниже марки 150 на цементе марки не ниже 400 с пластификатором. При заливке стяжки рекомендуется использовать виброрейку для удаления воздушных пузырьков. При длине монолитной плиты более 8 м или площади больше 40 м2 необходимо предусмотреть деформационные швы толщиной не менее 5 мм, для компенсации теплового расширения монолита. При прохождении труб через швы они должны иметь защитную оболочку длиной не менее 1 м.

Таблица 1. Расход трубы теплого пола

в зависимости от площади помещения

Пуск системы теплого пола осуществляется только после полного высыхания стяжки (примерно четыре дня на 1 см толщины стяжки). Температура воды при пуске системы должна быть комнатной. После пуска системы следует ежедневно увеличивать температуру подаваемой воды на 5 °С до расчетной рабочей температуры.

- Среднюю температуру поверхности пола, согласно п. 6.4.8 СП 60.13330.2012, рекомендуется принимать не выше:

- 26 °С для помещений с постоянным пребыванием людей;

- 31 °С для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов.

Температура пола по оси нагревательного элемента должна быть не более 35 °С.

Согласно СП 41-102-98 перепад температуры на отдельных участках пола не должен превышать 10 °С (оптимально 5 °С).

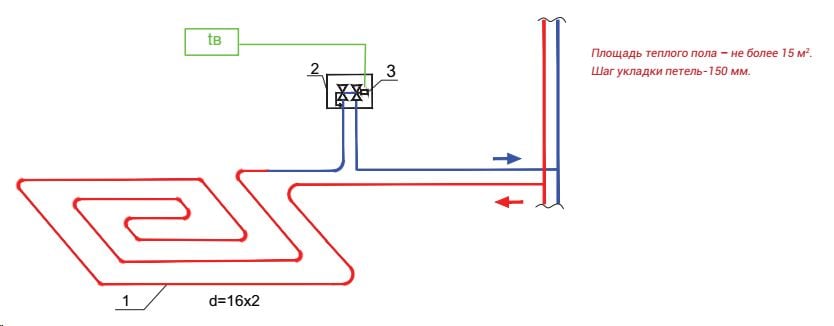

Далее будут приведены основные схемы для монтажа теплого пола. Схема № 1 решена с использованием терморегулирующего монтажного комплекта VT.ICBOX, и позволяет автоматически поддерживать требуемую температуру в помещении.

Схема № 1 на базе терморегулирующего монтажного комплекта VT.ICBOX

Таблица 2. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 1 (площадь пола 15 м 2 )

Такая схема используется при теплоносителе в подающем трубопроводе с температурой до 60 °С. При более высоких температурах теплоносителя необходимо применять специальные технические решения (частичное использование «теплой стены»; применение поризованных стяжек, теплоизоляция труб). К преимуществам данной схемы относится ее простота и экономичность. Её рекомендуется использовать при укладке теплого пола в небольших помещениях, учитывая, что один монтажный узел VT.ICBOX может обслужить только одну петлю теплого пола протяженностью не более 100 м. Коллектор и насосно-смесительный узел для такой схемы не требуются.

Регулирование температуры теплоносителя в контуре теплого пола осуществляется встроенным терморегулятором, входящим в состав узла VT.ICBOX. При повышении температуры теплоносителя выше установленного значения, терморегулятор уменьшает расход, тем самым снижая температуру пола. Для устройства теплого пола выпускаются монтажные комплекты VT.ICBOX1.0 и VT.ICBOX 2.0. Автоматическое поддержание температуры в помещении в узле VT.ICBOX 1.0 осуществляется при помощи сервопривода или термостатической головки с выносным термочувствительным элементом, а в узле VT.ICBOX 2.0 – только при помощи термоголовки.

- Недостатком систем с узлами VT.ICBOX, при подключении их к высокотемпературной системе отопления, является неравномерность распределения температуры теплоносителя по длине трубы, что приводит к существенным перепадам температуры пола над соседними трубами. Поэтому, при использовании теплого пола на базе комплектов VT.ICBOX, рекомендуется:

- в качестве финишного покрытие пола использовать материалы, стойкие к высоким температурам, например керамическую плитку;

- использовать толщину стяжки не менее 50 мм над трубой, что исключит скачкообразное колебание температур на поверхности пола. Чем больше толщина стяжки, тем меньше перепад температур пола между соседними трубами;

- укладывать трубы «улиткой». В этом случае «горячие» трубы равномерно чередуются с «холодными», что позволит избежать наличия перегретых участков пола.

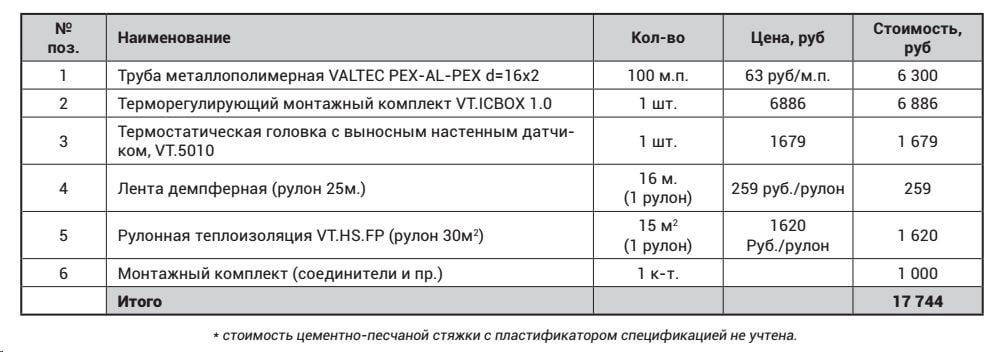

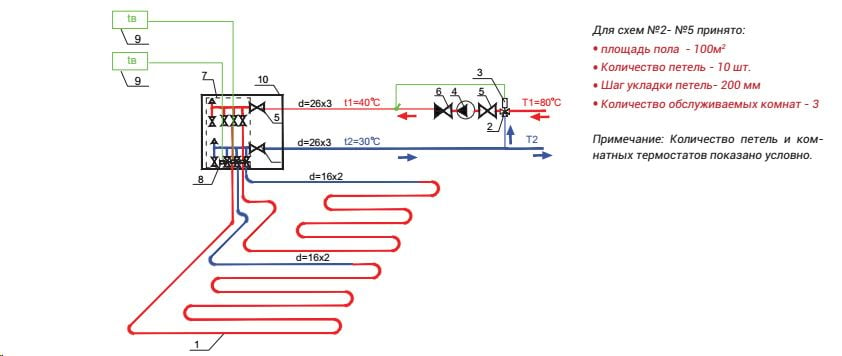

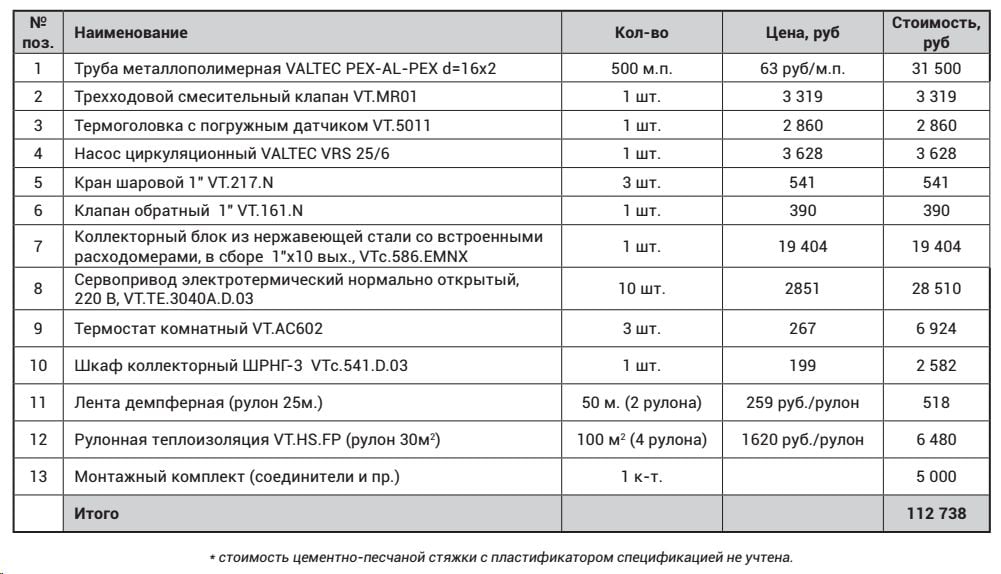

Схема № 2 на базе трехходового смесительного клапана VT.MR01, с насосом в контуре теплого пола

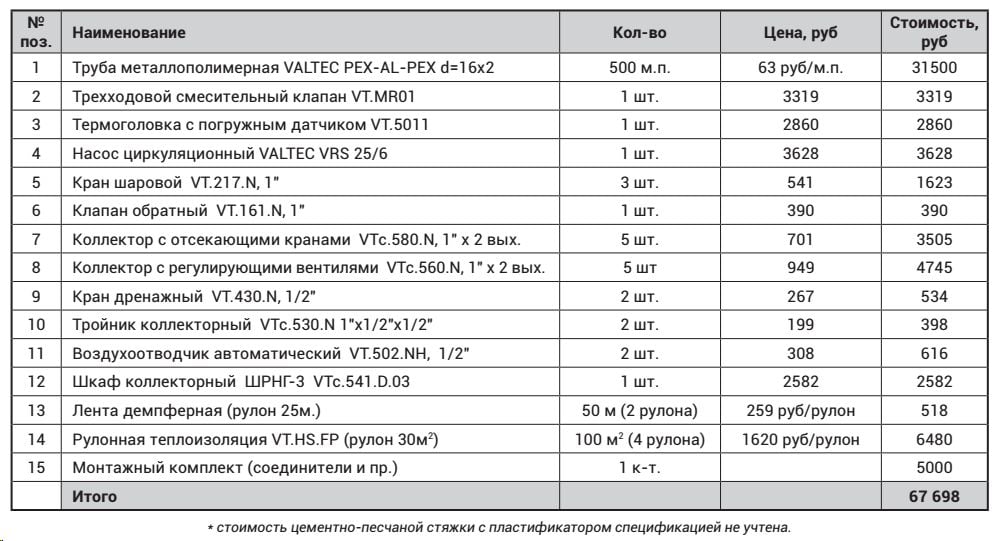

Таблица. 3. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 2 (на 100 м 2 пола)

В схеме № 2 приготовление теплоносителя с пониженными температурными параметрами осуществляется при помощи трехходового смесительного клапана VT.MR01 (поз. 2), управляемого посредством термоголовки с выносным датчиком (поз. 3) или сервоприводом, работающим под управлением контроллера. Циркуляцию теплоносителя в контуре теплого пола обеспечивает циркуляционный насос (поз. 4). При снижении температуры теплоносителя в контуре теплого пола ниже установленного значения, клапан пропускает в контур теплого пола требуемую порцию высокотемпературного теплоносителя.

Балансировка петель между собой осуществляется регулировочными вентилями, входящими в состав обратного коллектора (поз. 8). Схема является достаточно простой и работоспособной. Регулирование теплоотдачи теплого пола осуществляется настройкой термоголовки или сервоприводом. Автоматическое поддержание температуры в каждом отдельном помещении отсутствует.

Теперь рассмотрим, как изменится стоимость материалов, если требуется автоматически поддерживать температуру воздуха в каждом помещении (схема № 3).

Схема № 3 на базе трехходового смесительного клапана VT.MR01, с насосом в контуре теплого пола, с автоматическим регулированием температуры воздуха в помещениях

Таблица 4. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 3 (на 100 м 2 пола)

В состав коллекторного блока VTс.586.EMNX (поз. 7) входят подающий и обратный коллекторы, автоматические воздухоотводчики и дренажные клапаны. Подающий коллектор укомплектован ручными регулировочными клапанами с расходомерами, которые облегчают процесс балансировки петель между собой. Настройка расходомеров осуществляется по проектным данным. Обратный коллектор укомплектован термостатическими клапанами, на которые установлены сервоприводы (поз. 8). Сервопривод каждой петли управляется своим комнатным термостатом (поз. 9). Термостат устанавливается в каждом отдельном помещении с теплым полом.

Для возможности автоматического регулирования температуры в помещениях могут использоваться коллекторные блоки VTс.589.EMNX, VTс.596.EMNX, а также блоки без расходомеров – VTс.588.EMNX, VTс.594.EMNX.

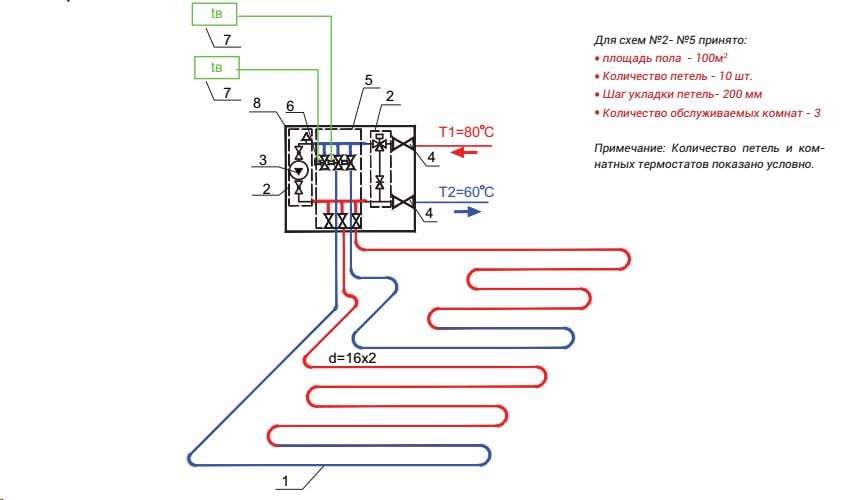

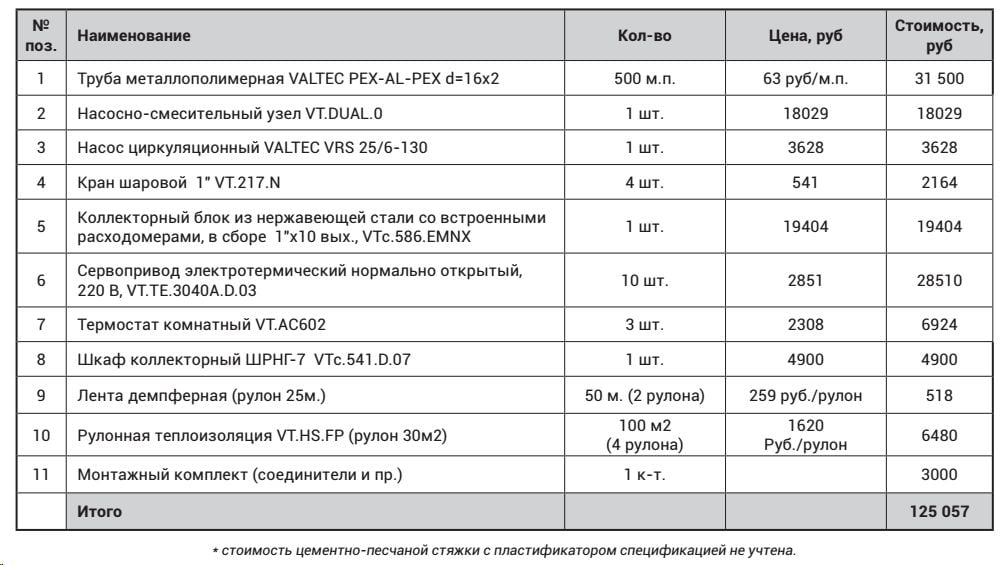

Схема № 4 на базе насосно-смесительного узла VT.DUAL, с автоматическим регулированием температуры воздуха в помещениях

Таблица 5. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 4 (на 100 м 2 пола)

Принцип работы смесительного узла VT.DUAL (схема № 4) следующий: циркуляционный насос (поз. 3) обеспечивает циркуляцию теплоносителя через петли теплого пола. При остывании теплоносителя ниже настроечной температуры, открывается термостатический клапан в составе узла и обеспечивается подпитка вторичного контура теплоносителем из первичного контура с подмесом теплоносителя из подающего коллектора вторичного контура.

В случае превышения заданной температуры вторичного контура, срабатывает предохранительный термостат, останавливая насос. При этом циркуляция теплоносителя во вторичном контуре прекращается, а в первичном она происходит через перепускной байпас. Тем самым узел обеспечивает постоянство расхода в первичном контуре. В случае, когда петли теплого перекрываются, циркуляция теплоносителя вторичного контура происходит через перепускной байпас.

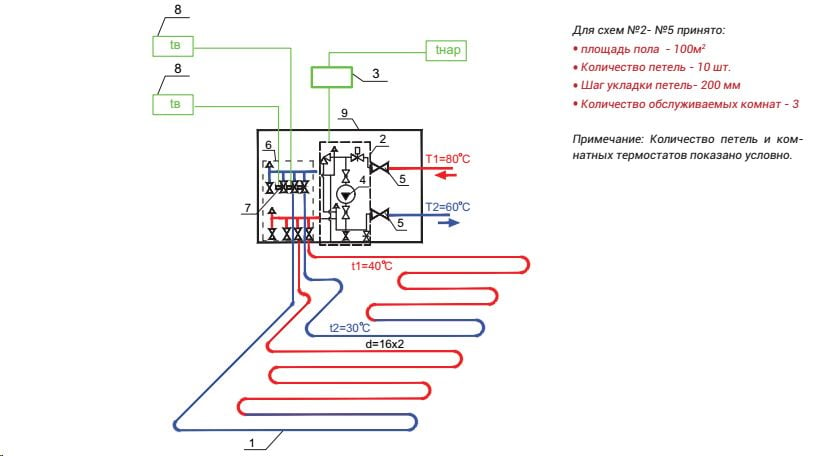

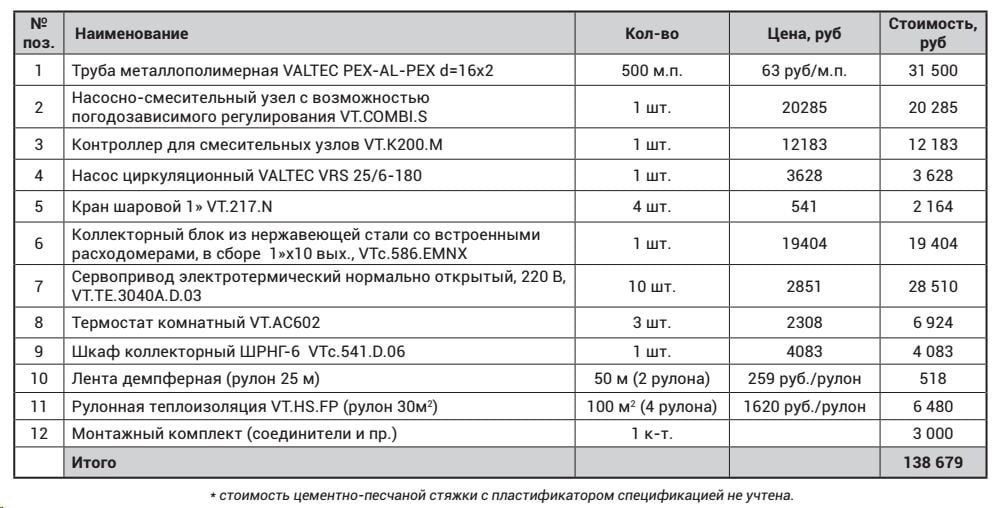

Схема № 5 на базе насосно-смесительного узла VT.COMBI.S, с погодозависимым контроллером и автоматическим регулированием температуры в помещениях

Таблица 6. Спецификация материалов «теплого пола» для схемы № 4 (на 100 м 2 пола)

Узлы VT.COMBI.S (схема № 5) адаптированы для работы с контроллером VT.К200.М, позволяющим производить автоматическое погодозависимое управление температурой теплоносителя вторичного контура по заданному пользователем графику.

- Контроллер VT.K200.M осуществляет следующие функции:

- измерение и индикация температуры наружного воздуха;

- измерение и индикация температуры теплоносителя;

- поддержание комфортной температуры в помещениях с любой конструкцией теплого пола и при любых климатических условиях;

- обмен данными, программирование прибора по сети через интерфейс RS-485 (интеграция в системы «умный дом»);

- аварийное отключение циркуляционного насоса при достижении теплоносителем предельно допустимой температуры (60 °С).

Схемы № 3, 4, 5 могут также комплектоваться термостатами с датчиком температуры пола VT.AC709. В этом случае регулирование будет осуществляться по температуре воздуха в помещении, а датчик температуры пола будет играть предохранительную роль. Он отключит подачу в петли теплоносителя при превышении заданной предельной температуры пола. Это важно при покрытии пола из паркета или ламината. Термостат VT.AC709 можно перенастроить на режим, когда рабочим станет датчик температуры пола, то есть регулирование подачи теплоносителя в петли будет осуществляться именно по нему, а датчик температуры воздуха в помещении станет предохранительным. При достижении температуры воздуха в помещении заданного критического значения сервопривод перекроет подачу теплоносителя в петли, независимо от показаний датчика температуры пола.

Все рассмотренные схемы могут комбинироваться друг с другом и дополняться различным оборудованием.

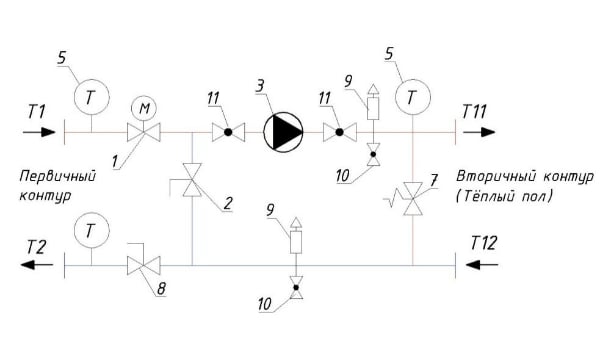

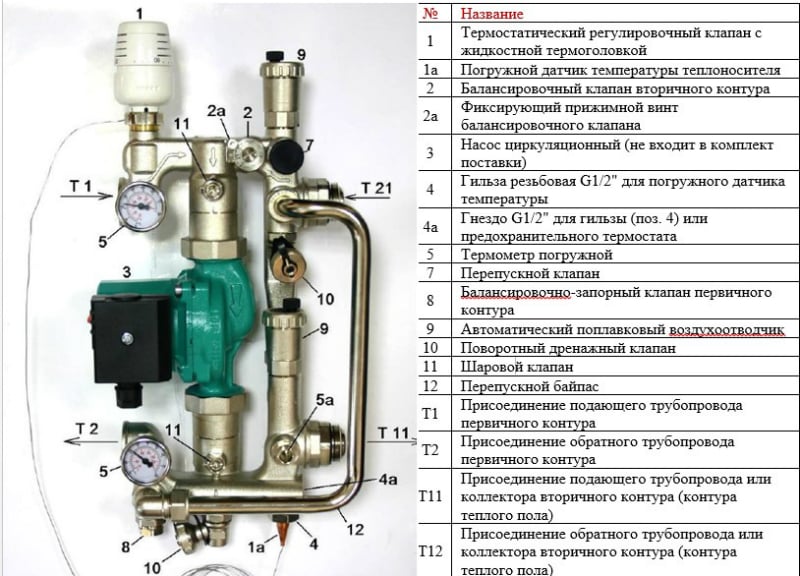

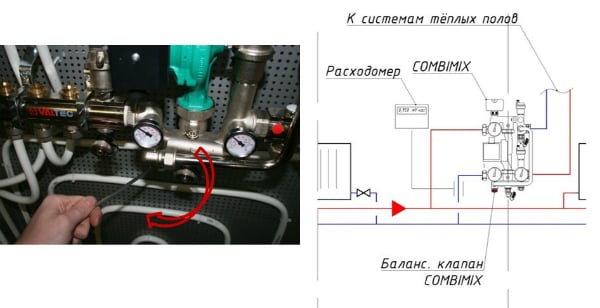

Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX. Идеология основных регулировок

Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX (VT.COMBI) предназначен для поддержания заданной температуры теплоносителя во вторичном контуре (за счет подмешивания из обратной линии). При помощи этого узла также можно гидравлически увязать существующую высокотемпературную систему отопления и низкотемпературный контур теплого пола. Помимо основных органов регулирования узел также включает в себя весь необходимый набор сервисных элементов: воздухоотводчик и сливной клапан, которые упрощают обслуживание системы в целом. Термометры позволяют легко следить за работой узла без использования дополнительных приборов и инструментов.

К узлу VALTEC COMBIMIX допустимо подключать неограниченное количество веток тёплого пола суммарной мощностью не более 20 кВт. При подключении нескольких веток тёплого пола к узлу рекомендуется использовать коллекторные блоки VALTEC VTc.594 или VTc.596.

Основные органы регулировки насосно-смесительного узла:

1. Балансировочный клапан вторичного контура (позиция 2 на схеме).

Этот клапан обеспечивает смешение теплоносителя из обратного коллектора тёплого пола с теплоносителем из подающего трубопровода в пропорции, необходимой для поддержания заданной температуры теплоносителя на выходе из узла COMBIMIX.

Изменение настройки клапана осуществляется шестигранным ключом, для предотвращения случайного поворота во время эксплуатации клапан фиксируется зажимным винтом. На клапане имеется шкала со значениями пропускной способности Kvτ клапана от 0 до 5 м 3 /ч.

Примечание: Пропускная способность клапана хоть и измеряется в м 3 /ч, но не является фактическим расходом теплоносителя, проходящим через этот клапан.

2. Балансировочно-запорный клапан первичного контура (поз. 8)

При помощи данного клапана настраивается требуемое количество теплоносителя, которое будет поступать из первичного контура в узел (балансировка узла). К тому же клапан можно использовать как запорный для полного перекрытия потока. Клапан имеет регулировочный винт, при помощи которого можно задавать пропускную способность клапана. Открытие и закрытие клапана осуществляется шестигранным ключом. Клапан имеет защитный шестигранный колпачок.

Во время работы системы отопления может возникнуть режим, когда все регулирующие клапаны тёплого пола закрыты. В этом случае насос будет работать в заглушенную систему (без расхода теплоносителя) и быстро выйдет из строя. Для того чтобы избежать подобных режимов, на узле стоит перепускной клапан, который при полном перекрытии клапанов системы тёплого пола открывает дополнительный байпас и позволяет насосу циркулировать воду по малому контуру в холостую без потери работоспособности.

Клапан срабатывает на перепад давления, создаваемый насосом. Перепад давления, при котором клапан откроется, задаётся поворотом регулятора. Сбоку клапана есть шкала с диапазоном значений 0,2–0,6 бара. Наосы, которые рекомендуется использовать совместно с COMBIMIX, имеют максимальное давление от 0,22 до 0,6 бара.

После того как система отопления полностью собрана, опрессована пробным давлением и заполнена водой, её следует настроить. Настройка узла регулирования проводится совместно с пусконаладкой всей системы отопления. Лучше всего производить наладку узла перед началом балансировки системы.

Алгоритм настройки узла регулирования:

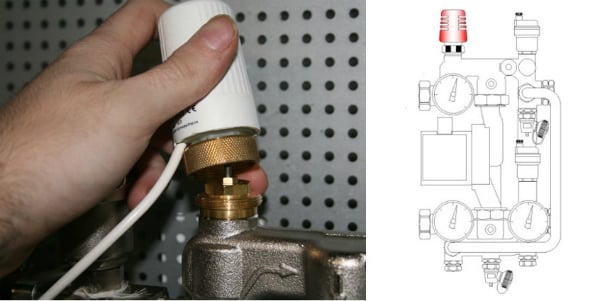

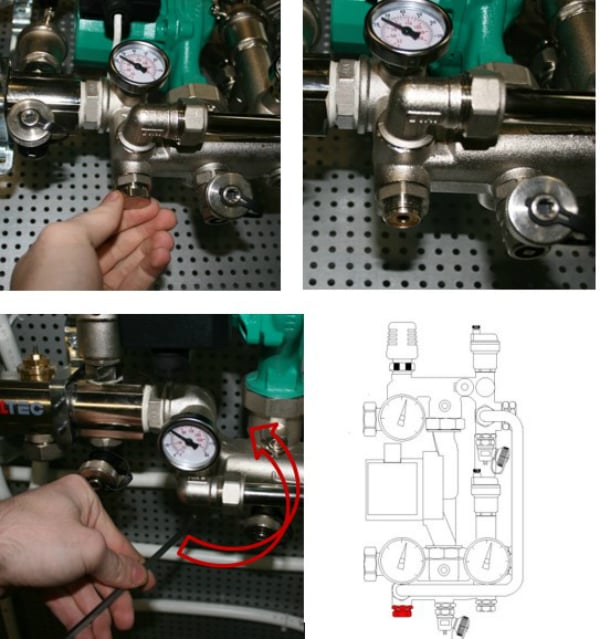

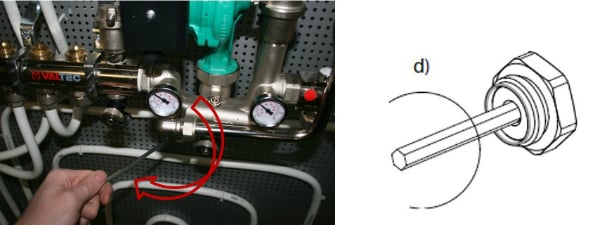

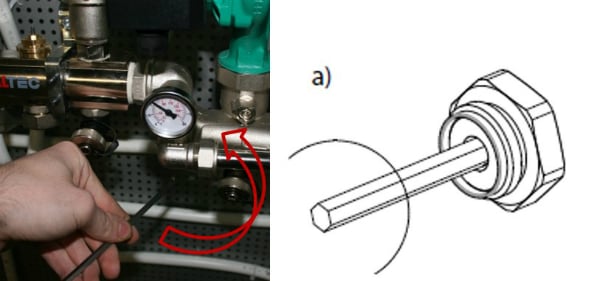

1. Снять термоголовку (1) или сервопривод.

Для того чтобы привод регулирующего клапана не влиял на узел во время настройки, его следует снять.

2. Выставить перепускной клапан в максимальное положение (0,6 бара).

Если перепускной клапан сработает во время настройки узла, то настройка будет некорректной. Поэтому его следует выставить в положение, при котором он не сработает.

3. Настроить положение балансировочного клапана вторичного контура (поз. 2 на схеме).

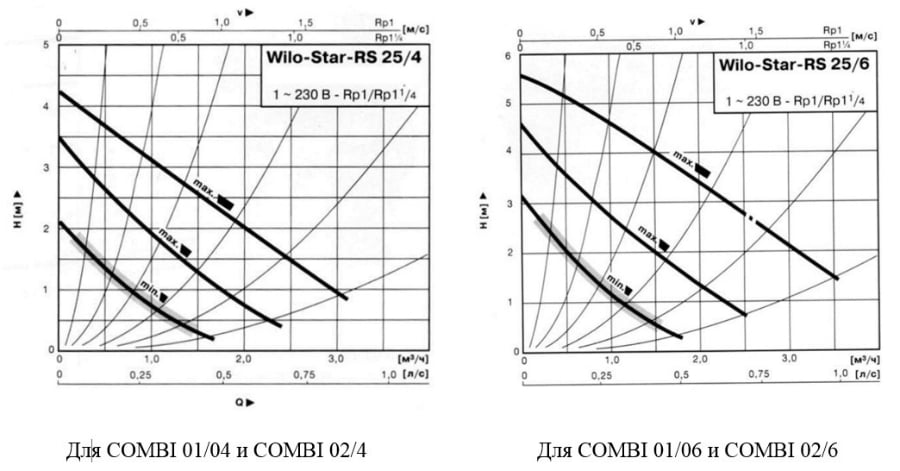

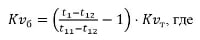

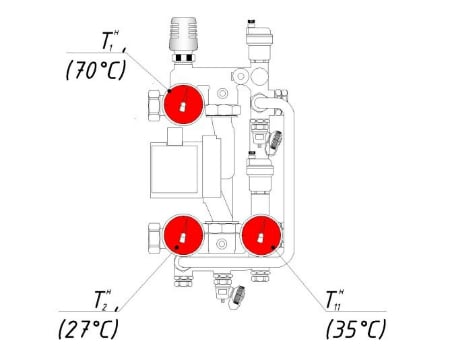

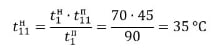

Требуемую пропускную способность балансировочного клапана можно рассчитать, самостоятельно используя несложную формулу:

t11 – температура теплоносителя на подающем трубопроводе вторичного контура;

t12 – температура теплоносителя на обратном трубопроводе (У обоих контуров совпадает);

Kvτ – коэффициент пропускной способности регулирующего клапана, для COMBIMIX принимается 0,9.

Полученное значение Kv выставляем на клапане.

Исходные данные: расчётная температура подающего теплоносителя – 90 °С; расчётные параметры контура тёплого пола 45–35 °С.

Полученное значение Kv выставляем на клапане.

4. Настроить насос на требуемую скорость.

Для этого требуется рассчитать расход воды во вторичном контуре и потери давления в контурах после узла по формулам:

где Q – сумма тепловой мощности всех петель, подключённых к COMBIMIX; с – теплоёмкость теплоносителя (для воды – 4,2 кДж/кг·°С; если используется иной теплоноситель, значение следует взять из техпаспорта этой жидкости); t11, t12 – температура теплоносителя на подающем и на обратном трубопроводе контура после узла COMBIMIX. ΔPс – потери давления в расчетном контуре теплого пола (включая коллекторы). Данную величину можно получить, выполнив гидравлический расчёт тёплого пола. Для этого можно использовать расчётную программу VALTEC.PRG.

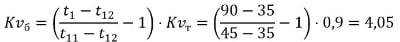

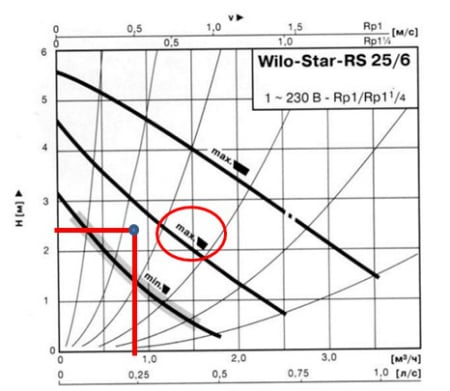

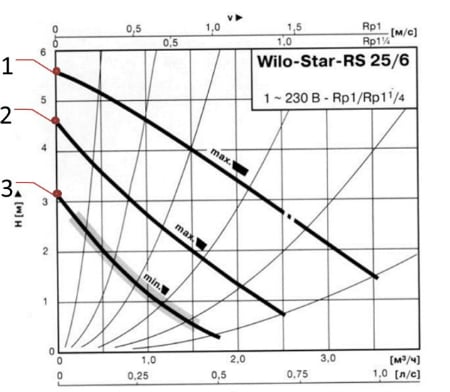

На номограммах насосов, представленных ниже, определяем скорость насоса. Для определения скорости насоса на характеристике отмечается точка с соответствующим напором и расходом. Далее определяется ближайшая кривая выше данной точке, она и будет соответствовать требуемой скорости.

Исходные условия: теплый пола с суммарной мощностью 10 кВт, потерями давления в самой нагруженной петле 15 кПа (1,53 м вод. ст).

Расход воды во вторичном контуре:

Потери давления в контурах после узла COMBIMIX с запасом 1 м вод. ст.:

Выбрана скорость насоса – MED по точке (0,86 м 3 /ч; 4,05 м вод. ст.):

Если нет возможности рассчитать насос, то данный этап можно пропустить и сразу приступить к следующему. Насос при этом выставить в минимальное положение. Если в процессе балансировки выяснится, что давления насоса не хватает, нужно переключить насос на более высшую скорость.

5. Балансировка веток теплого пола.

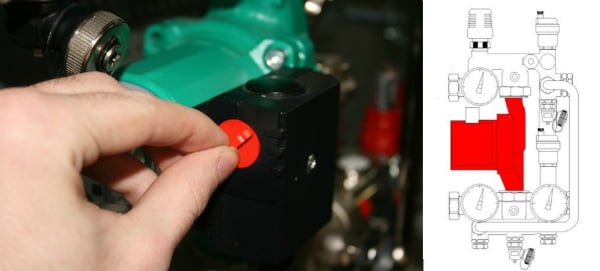

Закрываем балансировочно-запорный клапан первичного контура. Для этого откидываем крышку клапана и шестигранным ключом поворачиваем клапан против часовой стрелки до упора.

Задача балансировки веток тёплого пола сводится к созданию в каждой ветке требуемого расхода теплоносителя и как следствие равномерного прогрева.

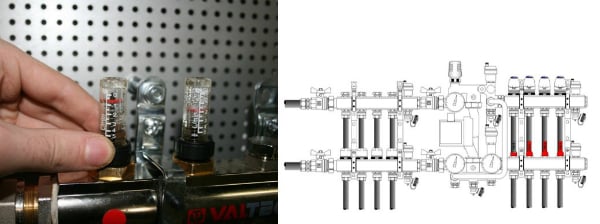

Ветки между собой балансируются балансировочными клапанами или регуляторами расхода (в комплект COMBIMIX не входят, регуляторы расхода включает в себя коллекторный блок VTc.596.EMNX). Если после COMBIMIX только один контур, то ничего увязывать не нужно.

Ход балансировки следующий: балансировочные клапаны/регуляторы расходов на всех ветках тёплого пола открываются на максимум, далее выбирается ветка, у которой отклонение фактического расхода от проектного максимально. Клапан на этой ветке закрывается до нужного расхода. Таким образом, надо отрегулировать все ветки тёплого пола.

При настройке регуляторами расхода VT.FLC15.0.0 достаточно просто выставить нужный расход на шкале в л/мин поворотом ручки. Если нет возможности использовать индикатор расхода, то отбалансировать ветки можно приблизительно по прогреву полов либо по температуре обратного теплоносителя.

Если в процессе балансировки не удалось получить требуемый расход по веткам даже при открытых клапанах, это означает, что гидравлический расчёт выполнен неверно и следует переключить насос на высшую скорость.

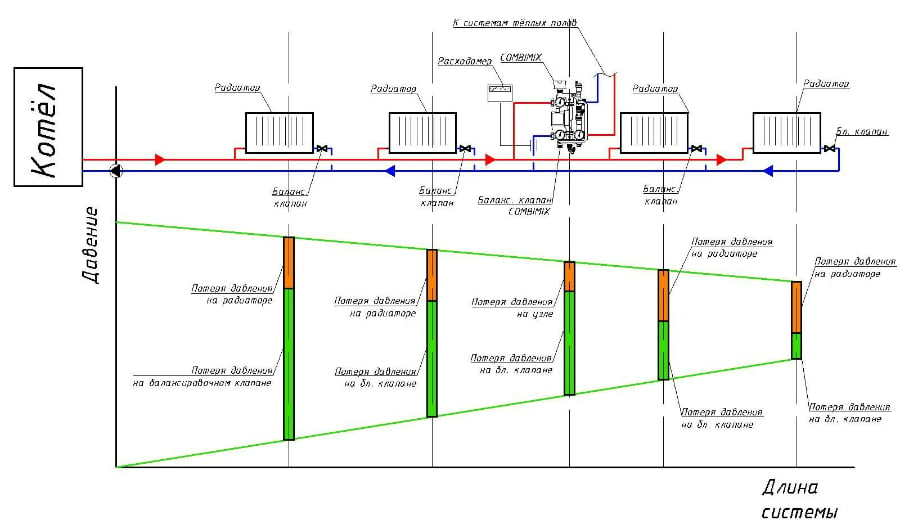

Настройка балансировочного клапана первичного контура

Настройка балансировочного клапана первичного контура производится совместно с балансировкой всей остальной системы отопления. Суть балансировки системы отопления заключается в том, чтобы настроить расход теплоносителя через каждый отопительный прибор, включая COMBIMIX, точно по проекту. Если неправильно выполнить балансировку систем отопления, то возможна работа системы, когда часть отопительных приборов перегрета, а часть недостаточно прогрета.

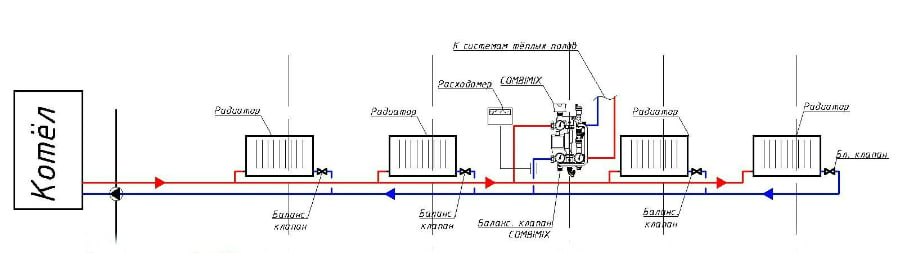

Рассмотрим следующую схему системы отопления с подключённым узлом COMBIMIX. Это двухтрубная тупиковая система отопления с горизонтальной разводкой.

Балансировка, как правило, сводится к поиску нужной настройки балансировочных клапанов. Существуют три основных способа проведения балансировки.

Расчётный способ заключается в том, что при гидравлическом расчёте системы отопления составляется подобный пьезометрический график для проектируемой системы отопления. Во время гидравлического расчёта определяются требуемые потери давления на каждом балансировочном клапане. Далее по следующей формуле определяется пропускная способность клапана:

где V – объёмный расход теплоносителя, м 3 /ч; ΔP – требуемая потеря давления на клапане, бар.

После расчёта пропускной способности по рекомендациям производителей балансировочной арматуры наладчик выставляет на каждом клапане проектное значение пропускной способности. Гидравлический расчёт должен производить квалифицированный специалист «в ручную» или при помощи специализированных программ, например программы расчета инженерных систем VALTEC.PRG.

Для начала определим требуемый расход теплоносителя в первичном контуре. Для этого можно использовать следующую формулу:

где Q – сумма тепловой мощности всех приборов, подключённых после COMBIMIX; с – теплоёмкость теплоносителя (для воды – 4,2 кДж/кг·°С; если используется иной теплоноситель, значение следует взять из техпаспорта этой жидкости); t1, t2 – температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе первичного контура (температуры теплоносителя в обратном трубопроводе первичного и вторичного трубопровода совпадают).

Для тёплого пола с суммарной мощностью 10 кВт с расчётной температурой подающего теплоносителя 90 °С, расчетными параметрами контура тёплого пола 45–35 °С расход теплоносителя в первичном контуре будет следующим:

При расчёте проектировщик определил, что потеря давления на балансировочном клапане узла должна составлять 9 кПа (0,09 бара), для того чтобы расход теплоносителя в первичном контуре составил 0,159 м 3 /ч, kv клапана должно быть:

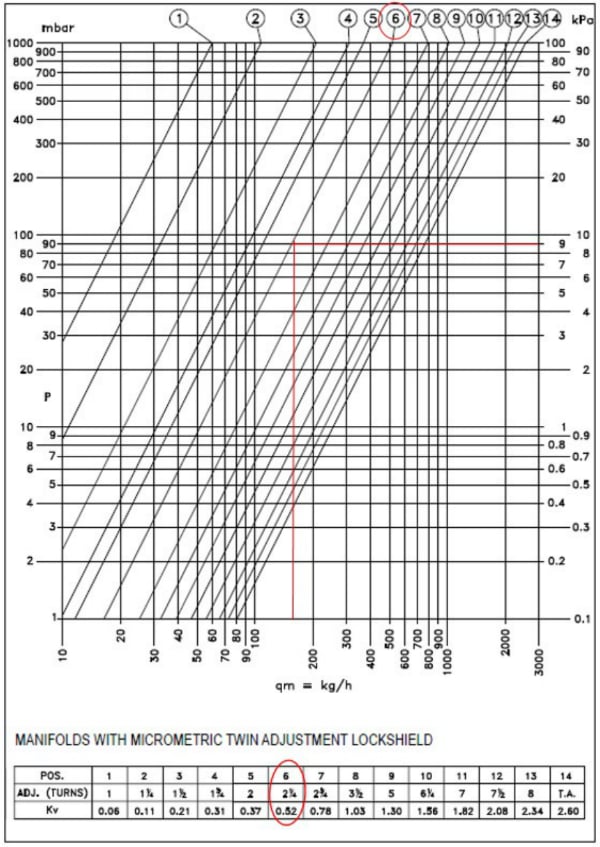

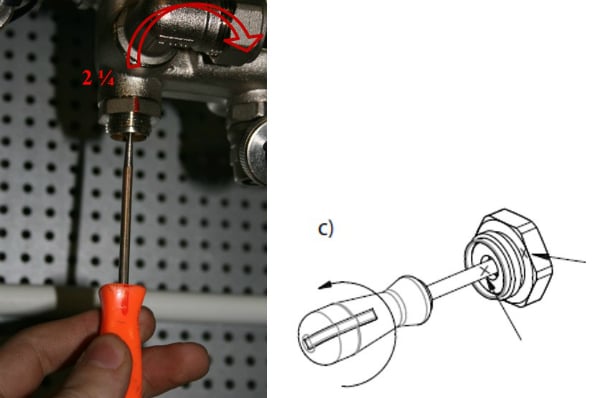

Далее по характеристике балансировочного клапана первичного контура, приведённой ниже, определяется количество оборотов регулировочного винта.

Для определения количества оборотов можно не считать kv а воспользоваться номограммой приведённой ниже. Для этого надо отложить на графике требуемый расход через первичный контур и требуемую потерю давления на клапане. Ближайшая наклонная линия будет соответствовать требуемой настройке (количеству оборотов). Для повышения точности можно интерполировать полученные значения.

В первой строке таблицы указана позиция, во второй строке таблицы указано количество оборотов регулировочного винта. (В данном примере 2 и ¼.) В третьей строке указан Kv для данной настройки, как видно оно практически совпадает с расчётным.

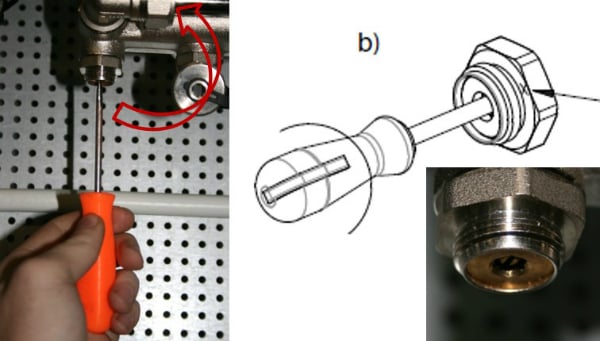

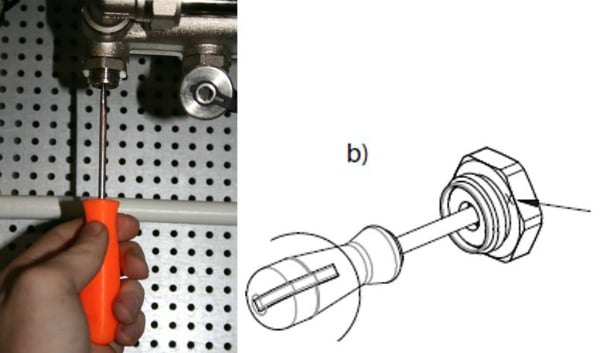

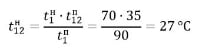

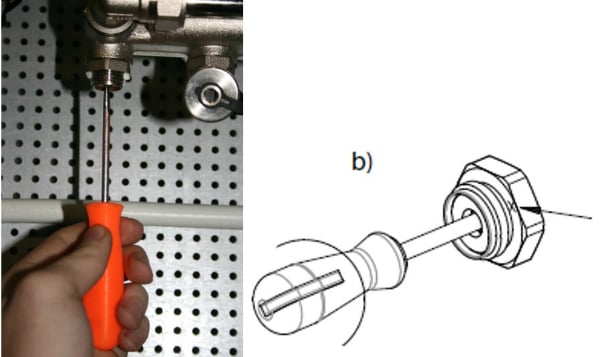

Выставление оборотов на клапане:

Правильная настройка клапана должна идти от положения полного закрытия клапана, при помощи тонкой отвёртки с плоским шлицем закручиваем регулировочный винт до упора и ставим метку на клапане и на отвёртке.

Второй способ балансировки системы заключается в том, что настройки всех клапанов выставляются «по месту». При этом настроечные значения определяются исходя из реально замеренных расходов теплоносителя по отельным веткам или системам.

Данный способ используют, как правило, при настройке больших или ответственных систем отопления. Во время балансировки используются специальные приборы – расходомеры, при помощи которых можно замерять расход по отдельным направлениям, не вскрывая трубопровод. Также часто используются балансировочные клапаны со штуцерами и специальные манометры для замера перепада давления, по которому также можно определить расход на отдельных участках. Недостаток данного метода заключается в том, что приборы, предназначенные для замеров расхода слишком дороги для разового или нечастого использования. Для маленьких систем стоимость приборов может превышать стоимость самой системы отопления.

Пори балансировке данным методом COMBIMIX настраивается следующим образом:

Зафиксировать расходомер на трубопроводе, через который COMBIMIX подключён к системе отопления. Откалибровать и настроить расходомер согласно инструкции на расходомер.

После плавно приоткрывать балансировочный клапан при помощи шестигранного ключа, фиксируя при этом изменение расхода теплоносителя. Как только расход теплоносителя будет соответствовать проекту зафиксировать положение клапана при помощи настроечного винта.

Как и для предыдущего примера сначала рассчитывается расход теплоносителя.

Для тёплого пола с суммарной мощностью 10 кВт, расчётной температурой подающего теплоносителя 90 °С, расчётными параметрами контура тёплого пола 45–35 °С расход теплоносителя в первичном контуре будет следующим:

G2 = 3600 · Q /c · (t1 – t2) = 3600 · 10 / 4,2 · (90 – 35) = 155,8 кг/ч (0,159 м 3 /ч).

Закрыть полностью балансировочный клапан при помощи шестигранника:

Для маленьких систем при отсутствии проекта и сложных приборов измерения допустим следующий способ балансировки:

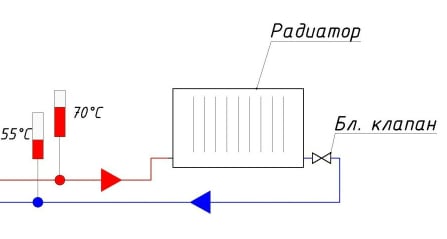

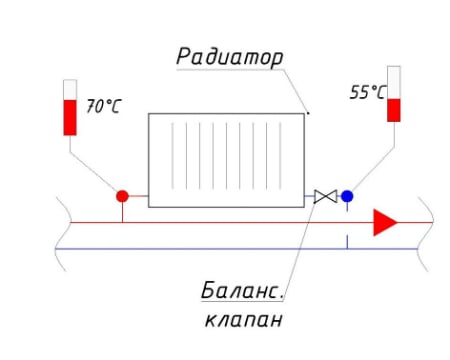

В готовой системе включают котёл и центральный насос (или другой источник теплоснабжения), далее закрывают все балансировочные краны на всех отопительных приборах или ветках. После этого определяется отопительный прибор, который установлен дальше всего от котла (источника теплоснабжения). Балансировочный клапан в этом приборе открывается полностью, после того, как прибор полностью прогреется необходимо замерить перепад температур теплоносителя до и после прибора. Условно можно принять, что температура теплоносителя равна температуре трубопровода. После переходим к следующему отопительному прибору и плавно открываем балансировочный клапан пока перепад температур прямого и обратного трубопровода не будет совпадать с первым прибором. Данную операцию повторить со всеми отопительными приборами. Когда очередь дойдёт до узла COMBIMIX, то его наладку следует проводить следующим образом: Если температура теплоносителя в подающем трубопроводе равна проектной то следует плавно открывать балансировочный клапан первичного контура до тех пор, пока показания на термометрах подающего и обратного трубопроводах вторичного контура не станут равны проектным ±5 °С.

Если температура теплоносителя в подающем трубопроводе во время наладки системы отличается от проектной, то можно использовать следующую формулу для пересчёта:

Рассмотрим следующую систему отопления:

Выбирается отопительный прибор, который находится дальше всего от котла. В данном случае это самый правый радиатор. Балансировочный клапан у радиатора открывается полностью. После прогрева радиатора фиксируется температура прямого и обратного трубопровода.

По примеру – после открытия клапана температура на подающем трубопроводе установилась 70 °С, температура на обратном трубопроводе установилась 55 °С.

Зафиксировать положение запорного клапана при помощи регулировочного винта (закрутить по часовой стрелке регулировочный винт до упора).

Далее произвести настройку всех оставшихся балансировочных клапанов аналогичным способом.

Настройка перепускного клапана

Настроить перепускной клапан можно двумя способами:

- Если известно сопротивление самой нагруженной ветки тёплого пола, то это значение следует выставить на перепускном клапане.

2. Если потеря давления на самой нагруженной ветке неизвестна, то можно определить уставку перепускного клапана по характеристике насоса.

Значение давления клапана выставляется на 5 – 10 % меньше, чем максимальное давление насоса при выбранной скорости. Максимальное давление насоса определяется по характеристике насоса.

Перепускной клапан должен открываться при приближении работы насоса к критической точке, когда отсутствует расход воды и насос работает только на нагнетание давления. Давление в данном режиме можно определить по характеристике.

Пример определения настроечного значения перепускного клапана.

После настройки всех органов узла COMBIMIX следует одеть обратно термоголовку регулирующего клапана, убедиться в работоспособности регулирующего клапана. Закрыть крышку балансировочного клапана первичного контура. Узел готов к эксплуатации.

Наладка систем отопления является одной из самых сложных инженерных задач. Насосно-смесительный узел VALTEC COMBIMIX позволяет упростить данную задачу. Данный узел это уже готовое комплексное решение организации контура тёплого пола в системах отопления. Продуманная комплектация узла позволяет исключить ошибки при конструировании той или иной системы. Гибкость настройки узла позволяет производить наладку систем тёплого пола без использования специальных приспособлений.