Теплоснабжение в межсезонье. Как превратить перегрев в экономию

| Действовать и экономить в межсезонье или жить в духоте и платить за это — выбор есть у каждого потребителя. ООО «Удмуртские коммунальные системы» советует Управляющим компаниям и ТСЖ взять в свои руки регулировку подачи теплоносителя в домах. |

Как рождается перегрев? Каждый день в зависимости от температуры воздуха диспетчеры компании «Удмуртские коммунальные системы» задают на ЦТП определенные параметры теплоносителя. Однако в зданиях отапливаемых по зависимой схеме, а таких порядка 700 в Ижевске и 130 в Сарапуле, есть установленный предел ниже которого теплоноситель подавать нельзя иначе снизится и температура горячей воды.

Например, в межсезонье, когда температура воздуха колеблется от +1 до +8 в соответствии с графиком теплоноситель в дома нужно подавать, нагретым до 60-65 градусов, однако на деле, чтобы обеспечить норму горячей воде, его нагревают до 70 градусов. Такая ситуация сложилась из-за еще советских просчетов при проектировании ЦТП — там не предусмотрели установку смешивающих насосов. Эти насосы берут воду с обратного трубопровода более низкой температуры и смешивают ее с температурой теплоносителя, который идет с подающей магистрали, в результате от ЦТП на дома подается теплоноситель нужной не перегретой температуры. Такие насосы компания «Удмуртские коммунальные системы» уже установила на трех ижевских ЦТП. Что же делать остальным? Есть сразу несколько путей от перегрева к экономии.

«Самый простой способ — усилиями обслуживающей организации отрегулировать температуру теплоносителя, поступающего в системы отопления зданий, сменив сопла с большего на меньший диаметр на элеваторных узлах, тем самым, увеличив коэффициент смешения, — рассказывает начальник диспетчерского отдела Роман Крупенёв, — еще одно не менее действенное мероприятие — поджать на несколько витков задвижку номер один на том же элеваторном узле. Так же включиться в процесс экономии может и каждый потребитель, установив на радиаторе в своей квартире, регулирующий клапан, который автоматически по температуре воздуха в помещении регулирует количество теплоносителя затекающего в батарею».

Экономия на этих мероприятиях даже на первый взгляд существенная. Если по СНИПу длительность отопительного периода считается порядка 233 дней, то около 90 из них приходятся на весенние и осенние межсезонья. Если же на доме к тому же установлении прибор учета — то сэкономленные Гкал будут учтены с предельной точностью.

В идеале в каждом доме необходимо установить автоматизированный тепловой пункт (АТП), который включает в себя регуляторы расхода температуры, смешивающие насосы, балансировочные клапана по стоякам и регуляторы температур на отопительных приборах. Чем ближе к потребителю происходит регулировка теплоносителя, тем она точнее, а значит тем весомей экономия.

«Если разобраться, то для нас это приведет к снижению продаж, — комментирует Роман Крупенёв, — но мы не против этого. Потому что мы за рациональное теплопотребление — на эти же высвободившееся гигакалории мы сможем подключить других потребителей. Кроме того, как профессионалам нам важно работать с платежеспособными Управляющими компаниями и ТСЖ, у нас вовсе нет цели ободрать их как липку».

Кроме этого, потребитель имеет право при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов, не дожидаясь постановления администрации города, не включать отопление.

Источник: ООО «Удмуртские коммунальные системы», 21.04.2009 г.

Строительный портал №1

Отопительная система является одной из важнейших систем жизнеобеспечения дома. В каждом доме применяется определенная система отопления, но не каждый пользователь знает, что такое элеваторный узел отопления и как он работает, его назначение и те возможности, которые предоставляются с его применением.

Элеватор отопления с электроприводом

Принцип функционирования

Наилучшим примером, который покажет элеватор отопления принцип работы, будет многоэтажный дом. Именно в подвале многоэтажного дома среди всех элементов можно отыскать элеватор.

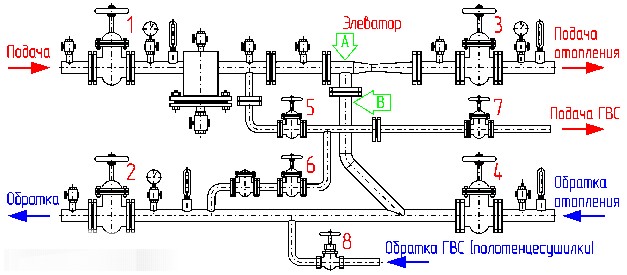

Первым делом, рассмотрим, какой в данном случае имеет элеваторный узел отопления чертеж. Здесь два трубопровода: подающий (именно по нему горячая вода идет к дому) и обратный (остывшая вода возвращается в котельную).

Схема элеваторного узла отопления

Из тепловой камеры вода попадает в подвал дома, на входе обязательно стоит запорная арматура. Обычно это задвижки, но иногда в тех системах, которые более продуманы, ставят шаровые краны из стали.

Как показывают стандарты, есть несколько тепловых режимов в котельных:

- 150/70 градусов;

- 130/70 градусов;

- 95(90)/70 градусов.

Когда вода нагреет до температуры не выше 95-ти градусов, тепло будет распределено по отопительной системе при помощи коллектора. А вот при температуре выше нормы – выше 95 градусов, все становится намного сложнее. Воду такой температуры нельзя подавать, поэтому она должна быть уменьшена. Именно в этом и состоит функция элеваторного узла отопления. Заметим также и то, что охлаждение воды таким образом – это самый простой и дешевый способ.

Рекомендуем к прочтению:

Назначение и характеристики

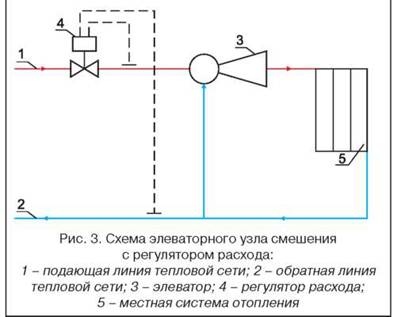

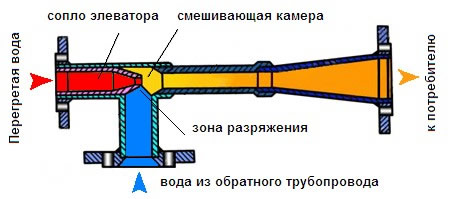

Элеватор отопления охлаждает перегретую воду до расчетной температуры, после этого подготовленная вода попадает в отопительные приборы, которые размещены в жилых помещениях. Охлаждение воды случается в тот момент, когда в элеваторе смешивается горячая вода из подающего трубопровода с остывшей из обратного.

Принципиальная схема элеваторного узла

Схема элеватора отопления наглядно показывает, что данный узел способствует увеличению эффективности работы всей отопительной системы здания. На него возложено сразу две функции – смесителя и циркуляционного насоса. Стоит такой узел недорого, ему не требуется электроэнергия. Но элеватор имеет и несколько недостатков:

- Перепад давления между трубопроводами прямого и обратного подавания должен быть на уровне 0,8-2 Бар.

- Нельзя регулировать выходной температурный режим.

- Должен быть точный расчет для каждого компонента элеватора.

Элеваторы широко применимы в коммунальном тепловом хозяйстве, так как они стабильны в работе тогда, когда в тепловых сетях изменяется тепловой и гидравлический режим. За элеватором отопления не требуется постоянно следить, все регулирование заключается в выборе правильного диаметра сопла.

Элеваторный узел в котельной многоквартирного дома

Элеватор отопления состоит из трех элементов – струйного элеватора, сопла и камеры разрежения. Также есть и такое понятие, как обвязка элеватора. Здесь должна применяться необходимая запорная арматура, контрольные термометры и манометры.

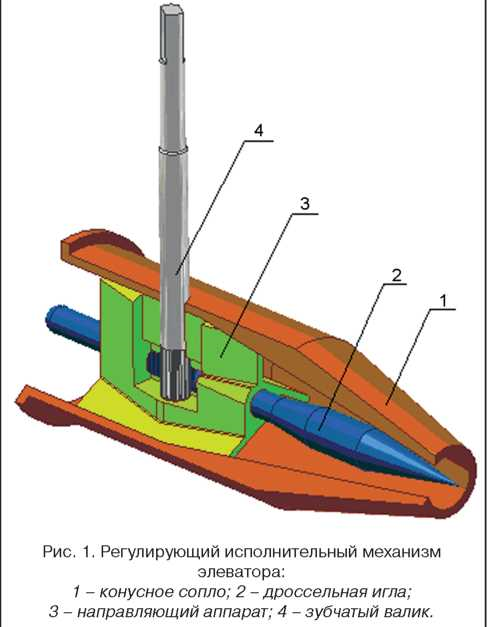

На сегодняшний день можно встретить элеваторные узлы системы отопления, которые могут с электрическим приводом отрегулировать диаметр сопла. Так, появится возможность автоматически регулировать температуру носителя тепла.

Подбор элеватора отопления такого типа обусловлен тем, что здесь коэффициент смешения меняется от 2 до 5, в сравнении с обычными элеваторами без регулирования сопла, этот показатель остается неизменным. Так, в процессе применения элеваторов с регулируемым соплом можно немного снизить расходы на отопление.

Конструкция данного вида элеваторов имеет в своем составе регулирующий исполнительный механизм, обеспечивающий стабильность работы системы отопления при небольших расходах сетевой воды. В конусообразном сопле системы элеватора размещается регулирующая дроссельная игла и направляющее устройство, которое закручивает струю воды и играет роль кожуха дроссельной иглы.

Рекомендуем к прочтению:

Этот механизм имеет вращающийся от электропривода или вручную зубчатый валик. Он предназначен для перемещения дроссельной иглы в продольном направлении сопла, изменяет его эффективное сечение, после чего расход воды регулируется. Так, можно повысить расход сетевой воды от расчетного показателя на 10-20%, или уменьшить его практически до полного закрытия сопла. Уменьшение сечения сопла может привести к увеличению скорости потока сетевой воды и коэффициента смешения. Так температура воды снижается.

Исполнительный механизм узла элеватора отопления

Неисправности элеваторов отопления

Схема элеваторного узла отопления неисправности может иметь такие, которые вызваны поломкой самого элеватора (засорение, увеличение диаметра сопла), засорением грязевиков, поломкой арматуры, нарушениями настройки регуляторов.

Небольшой элеваторный узел отопления

Поломка такого элемента, как устройство элеватора отопления, может быть замечена по тому, как появляются перепады температуры до и после элеватора. Если разница большая – то элеватор неисправен, если разница незначительная – то он может быть засорен или диаметр сопла увеличен. В любом случае, диагностика поломки и ее ликвидация должны быть произведены только специалистом!

Если сопло элеватора засоряется, то он снимается и прочищается. Если расчетный диаметр сопла увеличивается вследствие коррозии или своевольного сверления, то схема элеваторного узла отопления и отопительная система в целом – придет в состояние разбалансированности.

Приборы, которые установлены на нижних этажах, перегреются, а на верхних – недополучат тепло. Такая неисправность, которую претерпевает работа элеватора отопления, ликвидируется заменой на новое сопло с расчетным диаметром.

Обслуживание элеваторного узла отопления

Засорение грязевика в таком устройстве, как элеватор в системе отопления, можно определить по тому, как увеличился перепад давления, контролируемого манометрами до и после грязевика. Такое засорение удаляется при помощи сброса грязи через краны спуска грязевика, которые размещены в его нижней части. Если так засор не удаляется, то грязевик разбирается и очищается изнутри.

Перегревы (перетопы) и недогревы (недотопы) в системе отопления

Здравствуйте! Статья эта о ситуации, котороя типична для российских городов и весей, и может произойти в любом городе N, и присланна мне одним из читателей сайта. Итак.

Почему выбран именно 10 января 2015г.? Потому что в этом месяце в 2015 году температура была равна расчетной -41 °С

При данной температуре по отопительному графику котельные должны выдавать 95 °С по подаче и 70 °С на обратке. Такая погода бывает максимум неделя и то не в каждом в году. Например в отопительный период 2015—2016г.г. такой температуры не было.

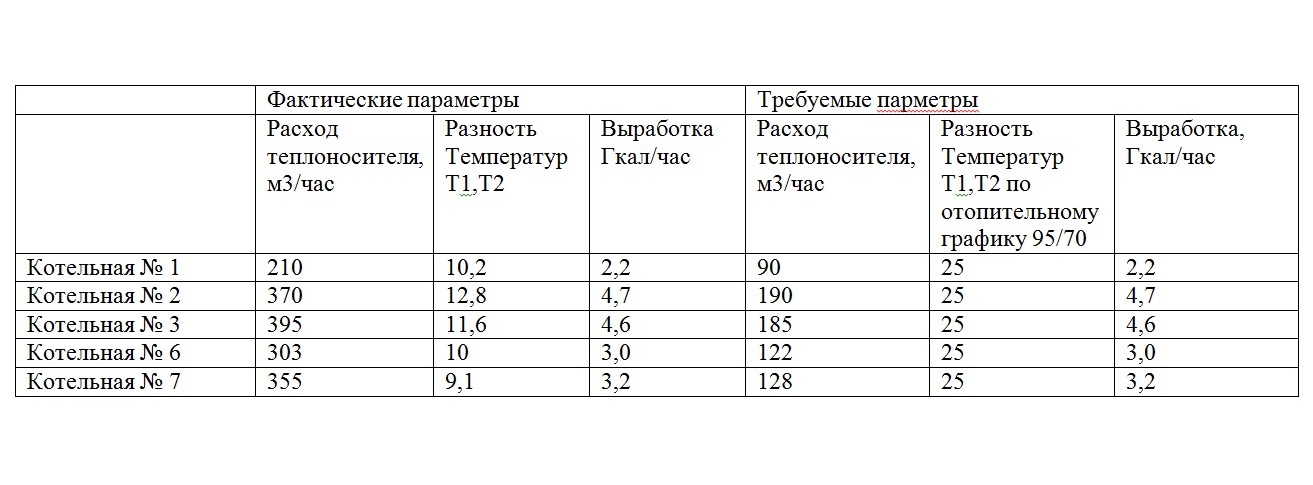

В этот день котельные выдавали по подаче следующую температуру:

Но, анализируя фактические параметры по таблице видно, что котельные не работали по графику 95/70 и никто не замерз. Вроде как «недотоп»? Почему? Чтобы понять это, нужно относится к понятию «перетоп» и «недотоп» не только как к температуре, а как к понятию энергии. В нашем случае тепловой. Сама по себе температура не говорит о «недотопе» или «перетопе». Это как рассуждать об объеме тела только по его высоте.

Давайте еще раз вспомним формулу для расчета тепловой энергии:

Q (тепловая энергия) = Расход теплоносителя (м3/час) х Разность температур Т1,Т2 / 1000

То есть, чтобы выработать необходимый объем тепловой энергии необходим нужный объем теплоносителя и необходимая по графику разность температур. Да, у нас разносить температур меньше, чем по отопительному графику, но у нас значительно завышенный объем теплоносителя. То есть одно компенсирует другое и потребители получили необходимое количество тепла, но ценой большого объема теплоносителя.

Логично было бы предположить – необходимо скорректировать вторую составляющую формулы – температуру. Этого делать нельзя. Хотя бы потому, что при наружной температуре от 0 до +5 °C разницы в температуре теплоносителя между подачей и обраткой практически не будет, а значит теплоноситель не сможет набрать нужное количество энергии, чтобы ее отдать в батареях отопления.

Часто задаваемый вопрос – но ведь нам легче нагреть воду (теплоноситель) например как в котельной № 6 на 10 градусов, чем на 25 градусов. Совершенно согласен. Только не легче и не труднее – одинаково. Если смотреть таблицу, то видно, что выработка тепловой энергии на котельной одна и та же, что при разности Т1,Т2 — 10 градусов, что при разности 25 градусов. Следовательно, и газ мы потратим один и тот же.

V (объем газа) = Q (Выработка) х НУР / Калорийность газа.

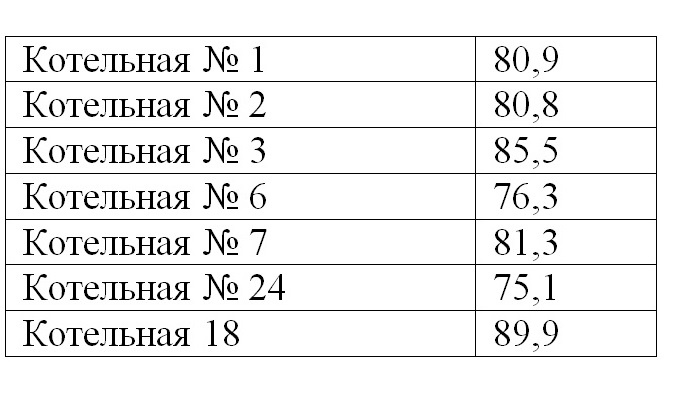

То есть существует прямая линейная зависимость выработки от объема сжигаемого газа и наоборот, для каждой конкретной котельной (так как НУР разный у каждой котельной )

Выработка тепловой энергии и объем газа, что при завышенном расходе теплоносителя , что при расчетном один и тот же. Смысла выполнять регулировку как бы и нет.

Но не стоит забывать, что котельная не работает в одном режиме с постоянной температурой на выходе, а все зависит от температуры наружного воздуха.

И для примера рассмотрим следующую ситуацию:

Температура наружного воздуха за ночь опустилась с -5 до -15 градусов. Так часто бывает в нашем регионе. И нам необходимо поднять температуру по подаче с 57 градусов до 68 градусов.

Что в этом случае происходит. Возьмем ту же котельную № 6. Посчитаем, какая нам потребуется мощность котельной в этом случае.

Фактический расход теплоносителя составляет 303т/час = 84,2 кг/сек

Q = С х G х (разность температур), где:

Q – мощность в Вт

G – расход теплоносителя – кг/сек

С – теплоемкость воды = 4200Дж/кг х градус)

Q = 4200 х 84,2 х (68-57) = 3890040 Вт = 3,89МВт – то есть при наборе температуры на 11 градусов требуется мощность котельной больше своей подключенной нагрузки. То есть необходимо включение дополнительно трех котлов ВВД-1,8 на период поднятия температуры. Так сказать «на разгон»

После выполнения регулировки до расчетных параметров, ситуация будет следующая:

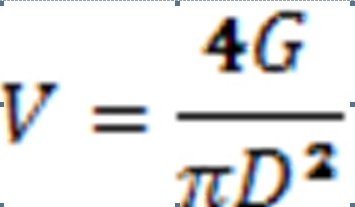

Объем теплоносителя (G) как токовой останется прежним – мы же при регулировке не сливаем теплоноситель. А вот движение его замедлится по формуле :

Фактический расход теплоносителя после регулировки станет 122т3/час. = 33,9 кг/сек

Посчитаем, какая нам потребуется мощность котельной в этом случае

Q = 4200 х 33,9 х (68-57) = 1566180Вт = 1,56МВт – то есть при наборе температуры на 11 градусов требуется мощность котельной в половину меньше своей подключенной нагрузки. То есть достаточно подключение одного котла ВВД-1,8.

Почему это происходит можно понять, посмотрев на зависимость скорости теплоносителя от его расхода. И чем больше расход воды тем большую работу (Дж) мы должны совершить, чтобы обеспечить данный расход теплоносителя необходимой температурой.

По этой же причине, котельная без регулировки при – 41 градусов не СМОЖЕТ соблюдать отопительный график 95-70 °C.

Q = 4200 х 84,2 х (95-70) = 8841000 Вт = 8,84МВт

Располагаемая мощность котельной № 6 = 8,3МВт ( и это с учетом ГВС.

В этом случае, есть опасность недотопить концевых потребителей, у которых естественным образом расход теплоносителя равен или меньше расчетного. (им то ведь нужно дать 95 °C в радиатор.)

А после регулировки сможет:

Q = 4200 х 33,9 х (95-70) = 3559500Вт = 3,6МВт

Теперь к тому, что перетопы нам якобы выгодны. Возьмем любой дом, к примеру жилой дом. Расчетный объем теплоносителя 2,91 м3/час. Температура по графику Т1 = 53,46гр, Т2 = 44,18гр. Потребление теплоты Q = 2,91 х (53,46 – 44,18) / 1000 = 0,027Гкал/час.

Фактический объем теплоносителя 5,4м3/час, температура Т1 = 53гр, Т2 = 48 гр. Потребление Q = 5,4 х (53-48)/1000 = 0,027Гкал/час.

Вопрос: в чем заключается перетоп? Где он вообще? Потребление одно и тоже. Платят кстати также. Но при этом в квартире у жителей температура больше 21 градуса.

Давайте разберемся. С подачей все ясно. Одинаковая. Обратим внимание на обратку и расход теплоносителя. По графику температура обратки: 44,18 градусов. По факту она 48 градусов. Расход теплоносителя 2,91 и 5,4м3/час соответственно. Зафиксируем это в памяти.

Теперь про отопительный график. Отопительный график рассчитывается на два параметра:

1) На расчетную температуру наружного воздуха для нашего региона, т.е. на максимум: – 41 гр.

2) На внутреннюю температуру в квартире 21 гр.

Иными словами при любой температуре наружного воздуха, в том числе и максимальной, этот график должен обеспечить такую температуру подачи, чтобы в квартире температура воздуха была 21 градус

Если вспомнить физику, то тепло движется всегда из зоны с более высокой температурой в зону с более низкой. Причем это происходит не зависимо от того хотим мы этого или нет.

В нашем случае с жилым домом по графику дом, как потребитель тепловой энергии, должен был «снять» 53,46 – 44,18 = 9,28 гр. Снял по факту 53-48 = 5 градусов

То есть снял по факту меньше, но обеспечил в квартире жаркий микроклимат. Как так может быть?

Чтобы это понять, рассмотрим понятие температурного напора.

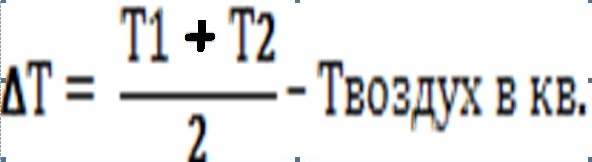

Температурный напор — разность характерных температур среды и стенки (или границы раздела фаз) или двух сред, между которыми происходит теплообмен. В нашем случае это отопительный прибор и воздух в квартире. У каждого отопительного прибора в паспорте он прописан, по крайней мере в современных.

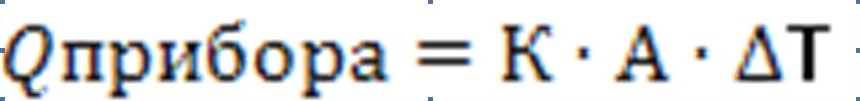

Мощность отопительного прибора считается:

где К – коэффициент теплопередачи прибора, Вт/м² °С

А – площадь поверхности радиатора в квадратных метрах;

ΔT – температурный напор, измеряемый в градусах Цельсия;

Из формулы видно, что чем больше температурный напор, тем больше мощность отопительного прибора. Формула температурного напора простая:

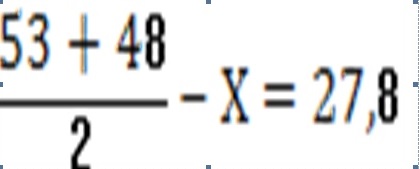

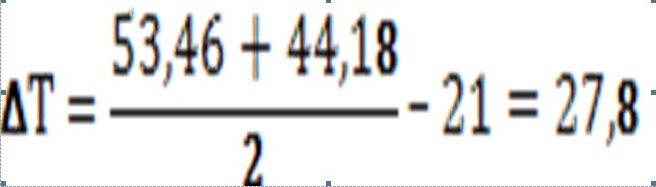

Посчитаем: При Т1=53,46; Т2=44,18

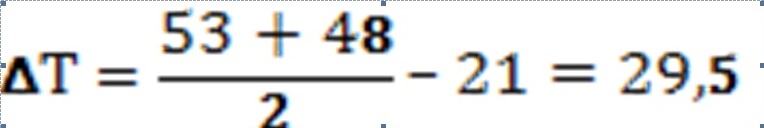

Посчитаем: При Т1=53; Т2=48

По нему мы можем прикинуть температуру в квартире

Температурный напор берем по расчетным параметрам, ведь количество секций (а значит и площадь А) радиатора не изменяется.

Получается: Х = 23 градуса. Температура в квартире завышена по сравнению с расчетной. Если квартира получила лишнее количество тепла то теперь нетрудно его посчитать:

Берем разницу расходов по факту и расчету: 5,4м3/час – 2,91м3/час = 2,49м3/час

Берем разницу между температурными напорами: 29,5-27,8 = 1,7гр.

Ну и считаем количество теплоты Q = 2,49 *1,7/1000 = 0,004Гкал/час.

Это то тепло, которое отдал лишний теплоноситель. А если в месяц то умножаем на 720 часов то получается 3Гкал/мес. И это на примере одного потребителя. А если еще умножить на количество потребителей от котельной?

Это тот объем тепла за которые не заплатит потребитель. Ведь он платит согласно показаний счётчика не за теплоноситель, который прошёл по системе, а за тепло, которое теплоноситель отдал в дом. Потому что по узлу учета будет такая же цифра 0,027 Гкал/час.

Предвижу вопрос – но ведь люди открыли форточки, сейчас будут потреблять больше, платить больше. Нет. Потребят столько, сколько нужно.

Ведь система отопления работает для того, чтобы компенсировать потери тепа и для нагрева приточного воздуха в помещение. Поэтому не надо путать дырявый дом, который не может набрать своих 21 градус в помещении. Расчетный объем тепловой энергии не может компенсировать потери и поэтому ему требуется больше тепла — потребление вырастает.

А вот у дома, у которого количество поданной теплоты компенсирует все потери и более того дом, не успевая терять тепло, работает как аккумулятор теплоты, то он вправе либо просто «выкинуть» его на улицу через форточку, либо жить в более теплых условиях.

Народ стал платить больше не потому что перетоп. Он за него не платит. Это тихий бунт из за роста тарифа, который управляющая компания пытается выдать за перетоп, чтобы как то сдерживать недовольство людей. Экономию в тепловой энергии даст не устранение перетопа, а внедрение энергосберегающих мероприятий на уменьшение потребления теплоты. Людям жарко – радуйтесь люди.

На тему перетопа (перегрева) совсем недавно я написал и выпустил книгу , полностью посвященную обратке отопления, перегреву (перетопу) по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

1. Введение

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

6. Заключение

Просмотреть ее можно по ссылке ниже:

Все, что вы хотели знать про перегрев обратки!