- Расчет системы отопления

- Почему большая сложность

- Как определить теплопотери

- Расчет мощности котла

- При выборе твердотопливного котла

- Распределение мощности по дому

- Вычисление мощности и выбор параметров устанавливаемых радиаторов

- В чем особенность гидравлического расчета

- Подбор параметров насоса для отопления дома

- Вычисление параметров труб

- Выбор полипропиленовых труб

- Упрощенная методика расчета системы отопления

- Содержание

- Делаем расчет диаметра трубы для отопления, диаметр трубопровода

- Нюансы

- Какой размер лучше, расчет площади трубы

- Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса

- Алгоритм расчета напора

- Какие требования к помещениям должны быть соблюдены при установке системы

- Расчет количества и мощности батарей

- Гидравлическая увязка

- Определение расхода теплоносителя и диаметров труб

- Расчет циркуляционного насоса

- Цель и ход выполнения расчета

- Расчет гидравлики водяной системы отопления

- Расчет диаметра труб

- Сферы использования циркуляционных насосов

- Виды циркуляционных насосов

- Расчет объема расширительного бака

- 2 Диаметр труб

Расчет системы отопления

Владельцу отопительной сети бывает трудно найти вразумительный ответ, как сделать расчет домашнего отопления. Это происходит одновременно из-за большой сложности самого расчета, как такового, и вследствие предельной простоты получения искомых результатов, о чем обычно специалисты не любят распространяться, считая, что и так все понятно.

По большому счету сам процесс расчета нас интересовать не должен. Нам важно как-то получить правильный ответ на имеющиеся вопросы о мощностях, диаметрах, количествах… Какое оборудование применить? Ошибки здесь быть не должно, иначе произойдет двойная или тройная переплата. Как же правильно рассчитать систему отопления частного дома?

Почему большая сложность

Расчет системы отопления с допустимыми погрешностями под силу разве что лицензированной организации. Ряд параметров в бытовых условиях просто не определимы.

- Сколько энергии теряется из-за обдува ветром? — а когда подрастет дерево рядом?

- Сколько солнце загоняет энергии в окна? — а сколько будет, если окна не помыть полгода?

- Сколько тепла уходит с вентиляцией? — а после образования щели под дверью из-за отсутствия замены уплотнителя?

- Какая реальная влажность пенопласта на чердаке? — а зачем она нужна, после того как его подъедят мыши….

Во всех вопросах показана существующая динамика изменения теплопотерь с течением времени у любого дома. Зачем же тогда точность на сегодня? Но даже на текущий момент, нельзя в бытовых условиях высчитать точно параметры системы отопления исходя из теплопотерь.

Гидравлический расчет тоже сложный.

Как определить теплопотери

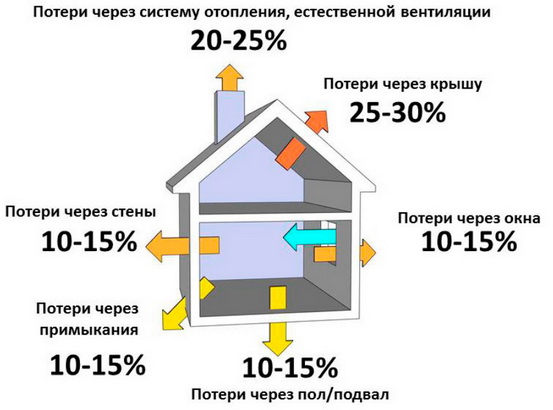

Известна некая формула, согласно которой теплопотери напрямую зависят от отапливаемой площади. При высоте потолка до 2,6 метра в самый холодный месяц в «нормальном» доме теряем 1 кВт с 10 м кв. Мощность отопления должна это перекрыть.

Реальные теплопотери частных домов чаще находятся в пределах от 0,5 кВт/10 м кв. до 2,0 кВт/10 м кв. Этот показатель характеризует энергосберегающие качества дома в первую очередь. И меньше зависит от климата, хоть его влияние остается значительным.

Какие удельные теплопотери будут у дома, кВт/10 м кв.?

- 0,5 – энергосберегающий дом

- 0,8 – утепленный

- 1,0 – утепленный «более-менее»

- 1,3 – слабая теплоизоляция

- 1,5 – без утепления

- 2,0 – холодные тонкие материалы, имеются сквозняки.

Общие теплопотери для дома можно узнать умножив приведенное значение на отапливаемую площадь, м. Но это все нас интересует для определения мощности теплогенератора.

Расчет мощности котла

Недопустимо принимать мощность котла исходя из теплопотерь больше чем 100 Вт/м кв. Это значит отапливать (засорять) природу. Теплосберегающий дом (50 вт/м кв.) делается, как правило, по проекту, в котором расчет системы отопопления произведен. Для других домов принимается 1кВт/10 м кв., и не больше.

Если дом не соответствует названию «утепленный», особенно для умеренного и холодного климата, значит он должен быть приведен в такое состояние, после чего уже подбирается отопление по тому же расчету – 100 Вт на метр квадратный.

Расчет мощности котла выполняется по следующей формуле – теплопетери умножить на 1,2,

где 1,2 – резерв мощности, обычно используемый для нагрева бытовой воды.

Для дома 100 м кв. – 12 кВт или чуть больше.

Расчеты показывают, что для не автоматизированного котла резерв может быть и 2,0, тогда топить нужно аккуратно (без закипания), но можно быстрее разогревать дом при наличии и мощного циркуляционного насоса. А если в схеме имеется теплоаккумулятор то и 3,0 – допустимые реалии по теплогенерации. Но не окажутся ли они неподъемными по цене? Об окупаемости оборудования речь уже не идет, только об удобстве пользования…

Послушаем эксперта, он расскажет, как лучше подобрать котел на твердом топливе для дома, и какую мощность принять…

При выборе твердотопливного котла

- Стоит рассматривать только твердотопливные котлы классической конструкции, как надежные, простые и дешевые и лишенные недостатков бочкообразных устройств под названием «длительного горения» …В обычном твердотопливном котле верхняя загрузочная камера всегда даст немного дыма в помещение. Более предпочтительны котлы с фронтальной камерой загрузки, особенно, если они установлены в жилом доме.

- Чугунные котлы требуют защиту от холодной обратки, боятся залпового вброса холодной воды, например, при включении электричества. Качественную схему нужно предусмотреть заранее.

- Защита от холодной обратки также желательна для любого вида котла, чтобы не образовывался агрессивный конденсат на теплообменнике, при его температуре ниже 60 град.

- Твердотопливный котел желательно брать повышенной мощности, например, двухратной мощности от требуемой. Тогда не нужно будет постоянно стоять у маломощного котла и подбрасывать дрова, чтобы он развил нужную мощность. Процесс при не интенсивном горении будет на порядок комфортнее…

- Желательно приобретать котел с подачей вторичного воздуха, для дожига СО при неинтенсивном горении. Повышаем КПД и комфортность топки.

Распределение мощности по дому

Генерируемая котлом мощность должна равномерно разойтись по всему дому, не оставить холодных зон. Равномерный прогрев здания будет обеспечен, если мощность установленных радиаторов в каждой комнате будет компенсировать ее теплопотери.

Суммарная мощность всех радиаторов должна быть немного большей чем у котла. В дальнейшем мы будем исходить из следующих расчетов.

Во внутренних комнатах радиаторы не устанавливаются, возможен лишь теплый пол.

Чем длиннее наружные стены комнаты и чем больше в них площадь остекления, тем больше она теряет тепловой энергии. В комнате с одним окном к обычной формуле расчета теплопотерь по площади применяется поправочный коэффициент (приблизительно) 1,2.

С двумя окнами – 1,4, угловая с двумя окнами – 1,6, угловая с двумя окнами и длинными наружными стенами – 1,7, например.

Вычисление мощности и выбор параметров устанавливаемых радиаторов

Производители радиаторов указывают паспортную тепловую мощность своих изделий. Но мелко-неизвестные при этом завышают данные как хотят (чем мощнее – лучше купят), а крупные указывают значения для температуры теплоносителя 90 град и др., которые редко бывают в реальной отопительной сети.

Поэтому принято считать, что в среднем секция радиаторов (500 мм между патрубками вне зависимости от дизайна, материала) будет реально, без перегрева котла, отдавать тепловую мощность около 150 Вт.

Тогда обычный 10 секционный радиатор из магазина – принимается как 1,5 кВт. Угловая комната с двумя окнами площадью 20 м кв. должна терять энергии 3 кВт (2кВт умножить на коэффициент 1,5). Следовательно, под каждым окном в данной комнате нужно разместить

минимум по 10 секций радиатора – по 1,5 кВт.

Для полноценной системы отопления желательно не учитывать мощность теплого пола – радиаторы должны справиться сами. Но чаще удешевляют радиаторную сеть в 2 – 4 раза, — только лишь для доп. подогрева и создания тепловых завес. Как совмещать радиаторы с теплым полом

В чем особенность гидравлического расчета

Если котел уже подобран исходя из площади, то почему бы не подобрать подобным методом насос и трубы, тем более, что шаг градации их параметров намного больше, чем мощности у котлов. Грубый подбор в магазине ближайшего большего параметра не требует точнейших расчетов, если сеть типична и компактна и применяются стандартизированное оборудование – циркуляционные насосы, радиаторы и трубы для отопления.

Так для дома площадью 100 м кв. предстоит выбрать насос 25/40, и трубы 16 мм (внутренний диаметр) для группы радиаторов до 5 шт. и 12 мм для подключения 1 — 2 шт. радиаторов. Как бы мы не старались усовершенствовать свой гидравлический расчет, ничего другого выбрать не придется…

Для дома площадью 200 м кв. – соответственно насос 25/60 и трубы от котла 20 мм (внутренний д.) и далее по разветвлениям как указано выше….

Для совершенно не типичных большой протяженности сетей (котельная находится на большом расстоянии от дома) действительно лучше рассчитать гидравлическое сопротивление трубопровода, исходя из обеспечения доставки необходимого количества теплоносителем по мощности и подобрать особенный насос и трубы согласно расчета…

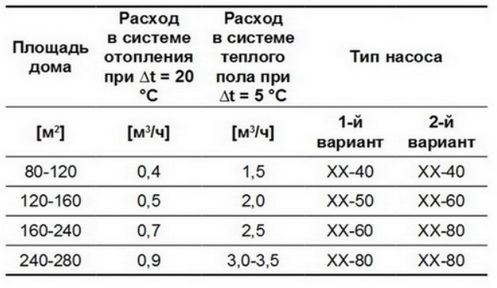

Подбор параметров насоса для отопления дома

Конкретнее о выборе насоса для котла в доме на основе тепловых гидравлических расчетов. Для обычных 3-х скоростных циркуляционных насосов, выбираются следующие их типоразмеры:

- для площади до 120 м кв. – 25-40,

- от 120 до 160 – 25-50,

- от 160 до 240 – 25-60,

- до 300 – 25-80.

Но для насосов под электронным управлением Grundfos рекомендует чуть увеличивать типоразмер, так как эти изделия умеют вращаться слишком медленно поэтому не будут излишними на малых площадях. Для линейки Grundfos Alpha рекомендованы производителем следующие параметры выбора насоса.

Вычисление параметров труб

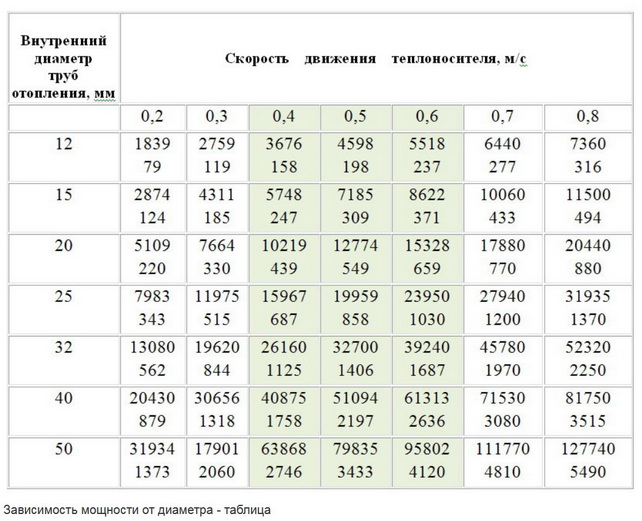

Существуют таблицы по подбору диаметра труб, в зависимости от подключенной тепловой мощности. В таблице приведены количество тепловой энергии в ваттах, (под ним количество теплоносителя кг/мин), при условии:

— на подаче +80 град, на обратке +60 град, воздух +20 град.

Понятно, что через металлопластиковую трубу диаметром 12 мм (наружный 16 мм) при рекомендуемой скорости в 0,5 м/сек пройдет примерно 4,5 кВт. Т.е. мы можем подключить этим диаметром до 3 радиаторов, во всяком случае отводы на один радиатор будем делать только этим диаметром.

Далее трубой 16 мм (20 мм наружный), при той же скорости можем подключить радиаторы до 7,2 кВт – до 5 радиаторов без проблем…

20 мм (25 мм наружный) – почти 13 кВт – магистраль от котла для небольшого дома – или этаж до 150 м кв.

Следующий диаметр 26 мм (32 металлопластик наружный) – более 20 кВт применяется уже редко в главных магистралях. Устанавливают меньший диаметр, так как это участки трубопровода обычно короткие, скорость можно увеличивать, вплоть до возникновения шума в котельной, игнорируя небольшое повышение общего гидравлического сопротивления системы, как не значительное…

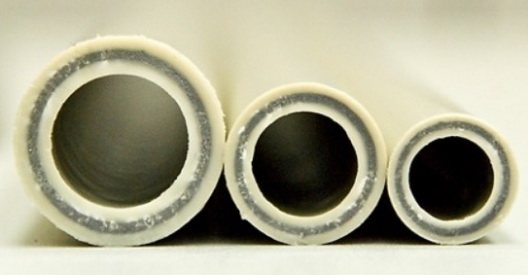

Выбор полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы для отопления более толстостенные. И стандартизация по ним идет по наружному диаметру. Минимальный наружный диаметр 20 мм. При этом внутренний у трубы PN25 (армированная стекловолокном, для отопления, макс. +90 град) будет приблизительно 13,2 мм.

В основном применяются диаметры наружные 20 и 25 мм, что грубо приравнивается по передаваемой мощности к металлопластику 16 и 20 мм (наружный) соответственно.

Полипропилен 32 м и 40 мм применяются реже на магистралях больших домов или в особых каких-то проектах (самотечное отопление, например).

- Стандартные наружные диаметры полипропиленовых труб РN25 — 20, 25, 32, 40 мм.

- Соответствующий внутренний диаметр — 13,2, 16,6, 21,2, 26,6 мм

Таким образом на основании теплотехнического и гидравлического расчетов мы выбрали диаметры трубопроводов, в данном случае из полипропилена. Ранее мы рассчитали мощность котла для конкретного дома, мощность каждого радиатора в каждой комнате, и подобрали необходимые характеристики насоса твердотопливного котла для всего этого хозяйства, — т.е. создали полный расчет системы отопления дома.

Упрощенная методика расчета системы отопления

Содержание

Расчёт делают в первую очередь для определения сопротивления в трубах отопительной системе.

При расчёте гидравлического режима нужно понимать, что функционирование старой (централизованной) программы контроля за отоплением и современной (автономной) имеет значительное различие. И к тому же в современных системах преобладают наиболее качественные материалы. Использование автономного отопления способствует снижению энергопотребления, то есть увеличению экономичности.

Много проблем приносит некачественная установка самого каркаса, поэтому при монтировании и гидравлическом расчёте, необходимо прибегать к помощи специалистов, обладающих нужными знаниями и опытом.

Позаботься об утеплении своего гаража. Читай про утепление с помощью печи буржуйки для гаража.

Расширяй кругозор, узнай, как делается печь отопительно варочная из кирпича

Сделай нужное дело, узнай, как делается установка котлов в частном доме: http://prootoplenie.com/otopitelnoe-oborudovanie/kotlu/chastnuy-dom.html

При монтаже и гидравлическом расчёте учитывают:

- гидравлическое сопротивление;

- диаметр труб;

- тип трубопровода;

- бесшумность работы системы.

Точное проведение расчёта – это затратное мероприятие, но данные необходимы для дальнейшего надёжного функционирования отопительных систем.

Расчёт циркуляционного сопротивления (измеряется в Па) может быть рассчитан для:

- отопительной системы, использующей циркуляционный насос (определяют необходимый напор насоса, а затем следует определение диаметра труб);

- системы, в которых циркуляция происходит из-за разности в плотностях (естественным путём) подающего и обратного трубопроводов (рассчитывается: допустимая скорость воды, циркулирующей в трубах; гидравлическое сопротивление; на последнем этапе – диаметр труб).

Делаем расчет диаметра трубы для отопления, диаметр трубопровода

Нюансы

Выбор труб для систем с естественной циркуляцией и принудительной будет отличаться. При центральной системе диаметр труб рассчитывают в соответствии с отопительными системами квартир. А при автономной, расчет объема трубы, диаметра трубы – возможен различный диаметр в зависимости от:

- материала изготовления труб;

- вида циркуляции (осуществляется при помощи насоса либо естественная циркуляция);

- скорости потока воды;

- давления воды;

- разводки системы отопления;

- типа теплоносителя.

Пластиковые трубы отопления

При определении диаметра в первую очередь стоит выбор материала. В зависимости от этого критерия различают:

- пластиковые трубы (отличаются дешевизной и лёгкостью установки);

- стальные или медные (высокая цена, сложны в установке);

- металлопластиковые (внутренняя стенка из пищевого полиэтилена).

Стальные трубы для отопления

Стальные трубы всё больше уходят на второй план.

Какой размер лучше, расчет площади трубы

Лучше всего использовать диаметр труб общепринятых размеров, но нужно учесть, что значения различных производителей могут отличаться из-за толщины материала. Чем больше диаметр, тем дороже изделие, поэтому использование труб с большим диаметром целесообразно, если система отопления по протяжённости и имеет много переходов, ответвлений.

Также нужно учитывать размеры стояка. Выбрав диаметр трубы неправильно, вы рискуете вывести из строя систему отопления при начале эксплуатации.

Металлопластиковые трубы отопления

При ответе на вопрос: какой диаметр труб отопления выбрать — придерживаются следующих правил:

- Очень большой диаметр приводит к низкому давлению воды. Если использовать в небольшом доме, то сбой циркуляции повлечёт за собой нарушение температурного режима.

- Слишком маленький – способствует образованию большого давления и появлению шума.

- В разных ситуациях необходимо обдуманное использование того или иного диаметра труб.

Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса

Алгоритм расчета напора

Главная задача циркуляционного прибора заключается в перекачке жидкости по контуру. Однако разные модели могут пропускать через себя различный объем рабочей среды, поэтому часто приходится пользоваться специальными программами для проведения расчетов.

Чтобы устройство смогло справиться со своим назначением, оно должно преодолеть сопротивление, оказываемое поверхностью трубопроводов. В зависимости от диаметра и материала элементов, его параметры могут существенно меняться. Кроме самих трубопроводов, на падение давление значительное влияние оказывают компоненты регулировочной и запорной арматуры. Наибольшее сопротивление появляется при наличии термостатических приспособлений настройки температурного режима.

Представлен насос для обеспечения циркуляции в установленном виде

Формулы вычисления гидравлической потери напора являются достаточно сложными для понимания. Поэтому в представленной программе представлен упрощенный алгоритм расчетов. В конце удается получить результат, но с небольшими погрешностями. Для их нивелирования существует эксплуатационный резерв. Таким образом, применять подобные расчеты вполне реально практически в любых ситуациях.

В калькуляторе имеется всего два поля для ввода исходных данных. В первом из них должна быть указана протяженность трубопроводов отопительной системы. Обязательно отражается общая длина как горизонтальных, так и вертикальных участков. Во втором поле необходимо выбрать тип запорных и регулировочных устройств, ведь применяемая арматура оказывает значительное сопротивление. Требуется указать тот пункт, который больше всего подходит к вашей отопительной системе.

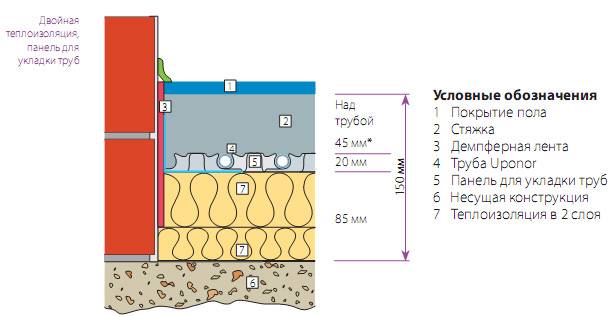

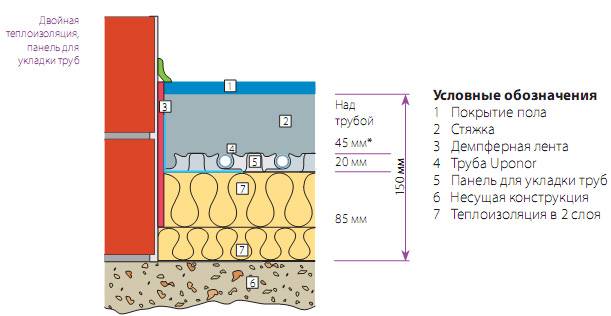

Какие требования к помещениям должны быть соблюдены при установке системы

При монтажных работах самым правильным решением будет, когда трубопровод устанавливается на начальном этапе возведений перекрытий. Такой метод экономичнее радиаторного на 30 – 40 %

Так же возможно установить водяную отопительную конструкцию уже в готовом помещении, но для экономии семейного бюджета, здесь стоит обратить внимание на следующие требования:

- Высота потолков должна позволить смонтировать теплые полы толщиной от 8 до 20 сантиметров.

- Высота дверных проемов не должна быть меньше 210 сантиметров.

- Для монтажа цементно – песчаной стяжки, пол должен быть более прочный.

- Во избежание завоздушенности контуров и высокого гидравлического сопротивления, поверхность для основания конструкции должна быть ровной и чистой. Допустимая норма неровности составляет не более 5 миллиметров.

А так же в самом здании или в отдельных комнатах, где будет установлена система отопления, должны быть выполнены штукатурные работы и вставлены все окна.

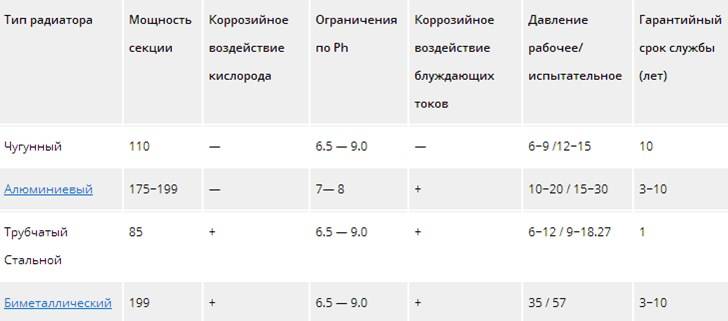

Расчет количества и мощности батарей

Как в однотрубном подключение радиаторов отопления, так и в двухтрубных схемах, эффективность отопления конкретного помещения зависит не только от количества секций радиаторов, их конструкции, материала, из которого они изготовлены, площади поверхности и способа подсоединения к магистральному трубопроводу, но и от материала стен и способа утепления, теплопотерь в окнах и пр.

Воспользуемся рекомендованными данными, которые можно найти в специализированной литературе. 1 м3 в кирпичном доме требует приблизительно 0.034 кВт тепла для поддержания комфортной температуры; в доме из СИП – панелей – 0,041 кВт; в кирпичном доме с утепленными: перекрытием, чердаком, несущими стенами, фундаментом – 0,02 кВт.

Для примера, рассмотрим подбор батарей для комнаты 18 м2 с высотой потолков 2,5 м. в кирпичном доме. (0,034 кВт).

- Узнаем объем помещения: 18 х 2,5 = 45 м3.

- Рассчитываем, сколько необходимо тепловой энергии для данной комнаты: 45 х 0,034 = 1,53 кВт

Теперь нужно воспользоваться таблицей, с характеристиками батарей.

- Делим полученный результат на мощность секции выбранного типа радиаторов и получаем количество секций: 1,53/ 0,175 = 8,74

Итог: для обогрева помещения 45 м3 нам необходим алюминиевый радиатор, состоящий из 9 секций. Аналогичные расчеты проведите для каждой комнаты в доме.

Гидравлическая увязка

Балансировка перепадов давления в отопительной системе выполняется посредством регулирующей и запорной арматуры.

- проектной нагрузки (массового расхода теплоносителя);

- данных производителей труб по динамическому сопротивлению;

- количества местных сопротивлений на рассматриваемом участке;

- технических характеристик арматуры.

Установочные характеристики – перепад давления, крепление, пропускная способность – задаются для каждого клапана. По ним определяют коэффициенты затекания теплоносителя в каждый стояк, а затем – в каждый прибор.

Потери давления прямо пропорциональны квадрату расхода теплоносителя и измеряются в кг/ч, где

S – произведение динамического удельного давления, выраженного в Па/(кг/ч), и приведенного коэффициента для местных сопротивлений участка (ξпр).

Приведенный коэффициент ξпр является суммой всех местных сопротивлений системы.

Определение расхода теплоносителя и диаметров труб

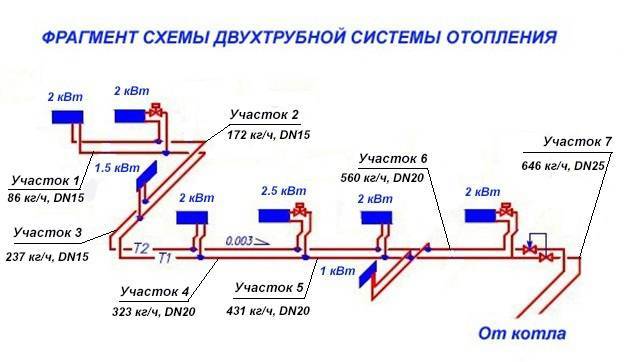

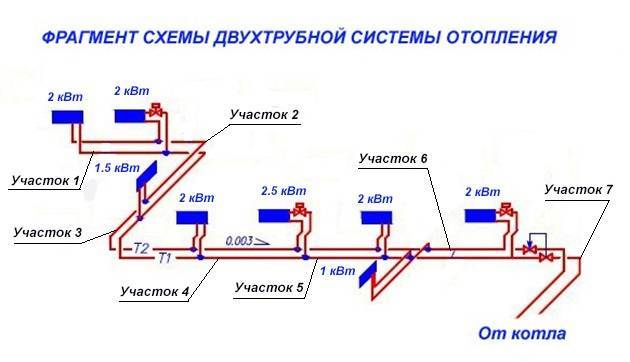

Вначале каждую отопительную ветвь надо разбить на участки, начиная с самого конца. Разбивка делается по расходу воды, а он изменяется от радиатора к радиатору. Значит, после каждой батареи начинается новый участок, это показано на примере, что представлен выше. Начинаем с 1-го участка и находим в нем массовый расход теплоносителя, ориентируясь на мощность последнего отопительного прибора:

- G – расход теплоносителя, кг/ч;

- q – тепловая мощность радиатора на участке, кВт;

- Δt– разница температур в подающем и обратном трубопроводе, обычно берут 20 ºС.

Для первого участка расчет теплоносителя выглядит так:

860 х 2 / 20 = 86 кг/ч.

Полученный результат надо сразу нанести на схему, но для дальнейших расчетов он нам понадобится в других единицах – литрах в секунду. Чтобы сделать перевод, надо воспользоваться формулой:

GV = G /3600ρ, где:

- GV – объемный расход воды, л/сек;

- ρ– плотность воды, при температуре 60 ºС равна 0.983 кг / литр.

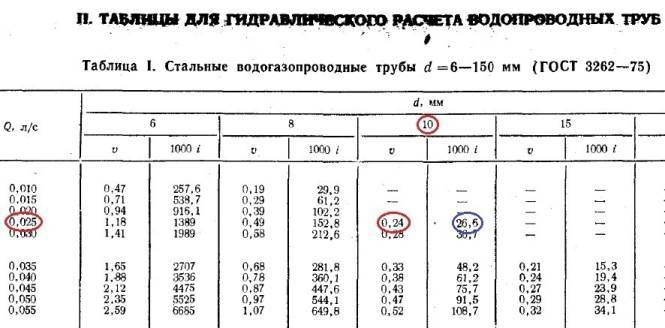

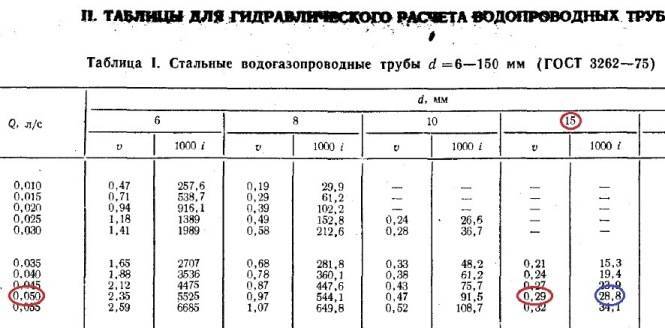

В данных таблицах опубликованы значения диаметров стальных и пластмассовых труб в зависимости от расхода и скорости движения теплоносителя. Если открыть страницу 31, то в таблице 1 для стальных труб в первом столбце указаны расходы в л/сек. Чтобы не производить полный расчет труб для системы отопления частого дома, надо просто подобрать диаметр по расходу, как показано ниже на рисунке:

Итак, для нашего примера внутренний размер прохода должен составлять 10 мм. Но поскольку такие трубы не используются в отоплении, то смело принимаем трубопровод DN15 (15 мм). Проставляем его на схеме и переходим ко второму участку. Так как следующий радиатор имеет такую же мощность, то применять формулы не нужно, берем предыдущий расход воды и умножаем его на 2 и получаем 0.048 л/сек. Снова обращаемся к таблице и находим в ней ближайшее подходящее значение. При этом не забываем следить за скоростью течения воды v (м/сек), чтобы она не превышала указанные пределы (на рисунках отмечена в левом столбце красным кружочком):

Как видно на рисунке, участок №2 тоже прокладывается трубой DN15. Далее, по первой формуле находим расход на участке №3:

860 х 1,5 / 20 = 65 кг/ч и переводим его в другие единицы:

65 / 3600 х 0,983 = 0.018 л/сек.

Прибавив его к сумме расходов двух предыдущих участков, получаем: 0.048 + 0.018 = 0.066 л/сек и вновь обращаемся к таблице. Поскольку у нас в примере делается не расчет гравитационной системы, а напорной, то по скорости теплоносителя труба DN15 подойдет и на этот раз:

Идя таким путем, просчитываем все участки и наносим все данные на нашу аксонометрическую схему:

Расчет циркуляционного насоса

Подбор и расчет насоса заключается в том, чтобы выяснить потери давления теплоносителя, протекающего по всей сети трубопроводов. Результатом станет цифра, показывающая, какое давление следует развивать циркуляционному насосу, чтобы «продавить» воду по системе. Это давление вычисляют по формуле:

- Р – потери давления в сети трубопроводов, Па;

- R – удельное сопротивление трению, Па/м;

- l – длина трубы на одном участке, м;

- Z – потеря давления в местных сопротивлениях, Па.

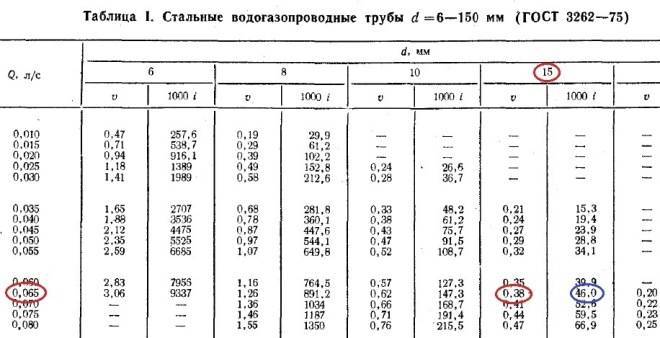

Данный расчет достаточно громоздкий и сложный, в то время как значение Rl для каждого участка можно легко найти по тем же таблицам Шевелева. В примере синим кружочком отмечены значения 1000i на каждом участке, его надо только пересчитать по длине трубы. Возьмем первый участок из примера, его протяженность 5 м. Тогда сопротивление трению будет:

Rl = 26.6 / 1000 х 5 = 0.13 Бар.

Так же производим просчет всех участков попутной системы отопления, а потом результаты суммируем. Остается узнать значение Z, перепад давления в местных сопротивлениях. Для котла и радиаторов эти цифры указаны в паспорте на изделие. На все прочие сопротивления мы советуем взять 20% от общих потерь на трение Rl и все эти показатели просуммировать. Полученное значение умножаем на коэффициент запаса 1.3, это и будет необходимый напор насоса.

Следует знать, что производительность насоса – это не емкость системы отопления, а общий расход воды по всем ветвям и стоякам. Пример его расчета представлен в предыдущем разделе, только для подбора перекачивающего агрегата нужно тоже предусмотреть запас не менее 20%.

Цель и ход выполнения расчета

Конечно, за результатами можно обратиться к специалистам либо воспользоваться онлайн-калькулятором, коих хватает на всяких интернет-ресурсах. Но первое стоит денег, а второе может дать некорректный результат и его все равно надо проверять.

Так что лучше набраться терпения и взяться за дело самому. Надо понимать, что практическая цель гидравлического расчета – это подбор проходных сечений труб и определение перепада давления во всей системе, чтобы верно выбрать циркуляционный насос.

Общая схема расчета выглядит таким образом:

- подготовка аксонометрической схемы: когда уже выполнен расчет отопительных приборов, то известна их мощность, ее надо нанести на чертеж возле каждого радиатора;

- определение расхода теплоносителя и диаметров трубопроводов;

- расчет сопротивления системы и подбор циркуляционного насоса;

- расчет объема воды в системе и вместительности расширительного бака.

Любой гидравлический расчет системы отопления начинается со схемы, нарисованной в 3 измерениях для наглядности (аксонометрия). На нее наносятся все известные данные, в качестве примера возьмем участок системы, изображенный на чертеже:

Расчет гидравлики водяной системы отопления

Теплоноситель циркулирует по системе под давлением, которое не является постоянной величиной. Оно снижается из-за наличия сил трения воды о стенки труб, сопротивления на трубной арматуре и фитингах. Домовладелец также вносит свою лепту, корректируя распределение тепла по отдельным помещениям.

Чтобы избежать разбалансировки отопительной системы, необходимо создать условия, при которых к каждому радиатору поступает столько теплоносителя, сколько необходимо для поддержания заданной температуры и восполнения неизбежных теплопотерь.

Главной целью гидравлического расчета является приведение в соответствие расчетных расходов по сети с фактическими или эксплуатационными.

На данном этапе проектирования определяются:

- диаметр труб и их пропускная способность;

- местные потери давления по отдельным участкам системы отопления;

- требования гидравлической увязки;

- потери давления по всей системе (общие);

- оптимальный расход теплоносителя.

Для производства гидравлического расчета необходимо проделать некую подготовку:

- Собрать исходные данные и систематизировать их.

- Выбрать методику расчета.

Первым делом проектировщик изучает теплотехнические параметры объекта и выполняет теплотехнический расчет. В итоге у него появляется информация о количестве тепла, необходимом для каждого помещения. После этого выбираются отопительные приборы и источник тепла.

Схематичное изображение отопительной системы в частном доме

На стадии разработки принимается решение о типе отопительной системы и особенностях ее балансировки, подбираются трубы и арматура. По окончании составляется аксонометрическая схема разводки, разрабатываются планы помещений с указанием:

- мощности радиаторов;

- расхода теплоносителя;

- расстановки теплового оборудования и пр.

Все участки системы, узловые точки маркируются, подсчитывается и наносится на чертеж длина колец.

Расчет диаметра труб

- для двухтрубной системы – разность между tr (горячим теплоносителем) и to (охлажденным – обраткой);

- для однотрубной – расход теплоносителя G, кг/ч.

Кроме того, в расчете должна учитываться скорость движения рабочей жидкости (теплоносителя) – V . Ее оптимальная величина находится в диапазоне 0,3-0,7 м/с. Скорость обратно пропорциональна внутреннему диаметру трубы.

При скорости движения воды, равной 0,6 м/с в системе появляется характерный шум, если же она менее 0,2 м/с, появляется риск возникновения воздушных пробок.

Для расчетов потребуется еще одна скоростная характеристика – скорость теплопотока. Она обозначается буквой Q, измеряется в ваттах и выражается в количестве тепла, переданного в единицу времени

Кроме вышеперечисленных исходных данных для расчета потребуются параметры отопительной системы – длина каждого участка с указанием приборов, подключенных к нему. Эти данные для удобства можно свести в таблицу, пример которой приведен ниже.

Таблица параметров участков

| Обозначение участка | Длина участка в метрах | Количество приборов а участке, шт. |

| 1-2 | 1,8 | 1 |

| 2-3 | 3,0 | 1 |

| 3-4 | 2,8 | 2 |

| 4-5 | 2,9 | 2 |

Расчет диаметров труб достаточно сложный, поэтому проще воспользоваться справочными таблицами. Их можно найти на сайтах производителей труб, в СНиП или специальной литературе.

Монтажники при подборе диаметра труб пользуются правилом, выведенным на основании анализа большого числа отопительных систем. Правда, это касается только небольших частных домов и квартир. Практически все отопительные котлы оборудованы патрубками подачи и обратки ¾ и ½ дюйма. Такой трубой и выполняется разводка до первого разветвления. Далее на каждом участке размер трубы уменьшают на один шаг.

Такой подход не оправдывает себя, если в доме имеется два или более этажей. В этом случае приходится производит полноценный расчет и обращаться к таблицам.

Сферы использования циркуляционных насосов

Главная задача циркуляционного насоса состоит в том, чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя по элементам отопительной системы. Проблема поступления в радиаторы отопления уже остывшей воды хорошо знакома жильцам верхних этажей многоквартирных домов. Связаны подобные ситуации с тем, что теплоноситель в таких системах перемещается очень медленно и успевает остыть, пока достигнет участков отопительного контура, находящихся на значительном отдалении.

При эксплуатации в загородных домах автономных систем отопления, циркуляция воды в которых осуществляется естественным путем, тоже можно столкнуться с проблемой, когда радиаторы, установленные в самых дальних точках контура, еле нагреваются. Это также является следствием недостаточного давления теплоносителя и его медленного движения по трубопроводу. Избежать подобных ситуаций как в многоквартирных, так и в частных домах позволяет установка циркуляционного насосного оборудования. Принудительно создавая в трубопроводе требуемое давление, такие насосы обеспечивают высокую скорость движения нагретой воды даже к самым отдаленным элементам системы отопления.

Насос повышает эффективность действующего отопления и позволяет совершенствовать систему, добавляя дополнительные радиаторы или элементы автоматики

Свою эффективность системы отопления с естественной циркуляцией жидкости, переносящей тепловую энергию, проявляют в тех случаях, когда их используют для обогрева домов небольшой площади. Однако, если оснастить такие системы циркуляционным насосом, можно не только повысить эффективность их использования, но и сэкономить на отоплении, снизив количество потребляемого котлом энергоносителя.

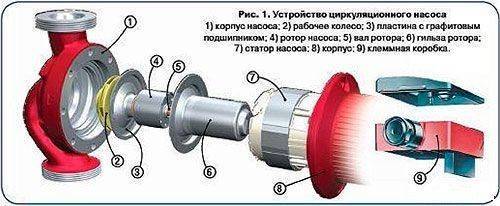

По своему конструктивному исполнению циркуляционный насос представляет собой мотор, вал которого передает вращение ротору. На роторе устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка. Вращаясь внутри рабочей камеры насоса, крыльчатка выталкивает поступающую в нее нагретую жидкость в нагнетательную магистраль, формируя поток теплоносителя с требуемым давлением. Современные модели циркуляционных насосов могут работать в нескольких режимах, создавая в системах отопления различное давление перемещающегося по ним теплоносителя. Такая опция позволяет быстро прогреть дом при наступлении холодов, запустив насос на максимальную мощность, а затем, когда во всем здании сформируется комфортная температура воздуха, переключить устройство на экономичный режим работы.

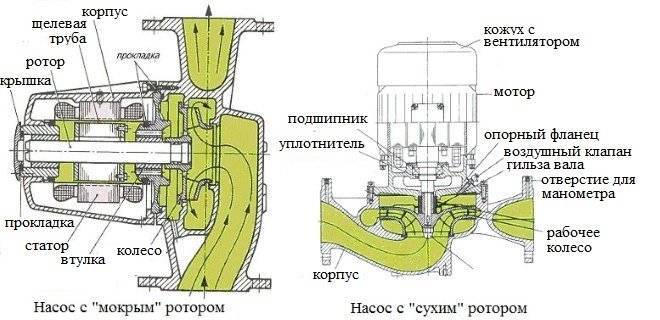

Устройство циркуляционного насоса для отопления

Все циркуляционные насосы, используемые для оснащения систем отопления, делятся на две большие категории: устройства с «мокрым» и «сухим» ротором. В насосах первого типа все элементы ротора постоянно находятся в среде теплоносителя, а в устройствах с «сухим» ротором только часть таких элементов контактирует с перекачиваемой средой. Большей мощностью и более высоким КПД отличаются насосы с «сухим» ротором, но они сильно шумят в процессе работы, чего не скажешь об устройствах с «мокрым» ротором, которые издают минимальное количество шума.

Виды циркуляционных насосов

Конструкция типового циркуляционного насоса состоит из корпуса, изготовленного из нержавеющего металла, керамического ротора и вала, оснащенного колесом с лопастями. Ротор приводится в действие с помощью электродвигателя. Подобная конструкция обеспечивает забор воды с одной стороны устройства и ее нагнетание в трубопроводы со стороны выхода. Движение воды по системе происходит за счет центробежной силы. Таким образом, преодолевается сопротивление, возникающее на отдельных участках труб отопления.

Все подобные устройства разделяются на два типа – сухой и мокрый. В первом случае отсутствует контакт ротора с перекачиваемой водой. Всю его рабочую поверхность от электродвигателя отделяют специальные защитные кольца, тщательно отполированные и подогнанные между собой. Работа насосов сухого типа считается более эффективной, однако в процессе эксплуатации возникает довольно сильный шум. В связи с этим, для их установки оборудуются отдельные изолированные помещения.

При выборе таких моделей следует учитывать наличие воздушных завихрений, образующихся во время работы. Под их воздействием в воздух поднимается пыль, которая может легко попасть внутрь устройства и нарушить герметичность уплотнительных колец. Это приведет к выходу из строя всей системы. Поэтому в качестве защиты между кольцами присутствует тончайшая водяная пленка. Она обеспечивает смазку, предотвращая преждевременный износ колец.

Циркуляционные насосы мокрого типа имеют отличительную особенность в виде ротора, постоянно находящегося в перекачиваемой жидкости. Место расположения электродвигателя надежно отделено герметичным металлическим стаканом. Данные устройства как правило используются в небольших отопительных системах. Они значительно меньше шумят при работе и не требуют дополнительных мероприятий по техническому обслуживанию. Обычно такие насосы периодически ремонтируются и настраиваются до нужных параметров.

Существенным недостатком этих насосов считается низкий коэффициент полезного действия из-за недостаточной герметичности гильзы, разделяющей статор и теплоноситель

Выбирая нужную модель, следует обращать внимание на то, чтобы в насосе был не только мокрый ротор, но и защищенный статор

Последние поколения циркуляционных насосов практически полностью автоматизированы. Умная автоматика обеспечивает своевременное переключение уровня обмоток и существенно увеличивает производительность устройства. Такие модели чаще всего используются при стабильном или незначительно изменяющемся расходе воды. Благодаря ступенчатой регулировке, появилась возможность выбора наиболее оптимальных режимов работы и существенной экономии электроэнергии.

Расчет объема расширительного бака

Для того чтобы рассчитать объем расширительного бачка мембранного типа следует знать количество теплоносителя, который находится в отопительном контуре. Зависимость такая: расширительный бак должен быть объемом в 10 % от количества теплоносителя.

Количество воды в СО рассчитывается по формуле: W = π (D2/4) L где:

- π – 3,14;

- D – внутренний диаметр участка трубопровода;

- L – длина участка трубопровода (если весь контур выполнен из трубы одного диаметра, то считаем длину контура).

Например, внутренний диаметр трубопровода из армированного полипропилена – 21,2 мм = 0,021м; длина контура – 100 м. 3,14 х (0,0212/4) х 100 = 0.0345м3 или 34,5 литра. От сюда вывод: при объеме теплоносителя в системе 34,5 л, в температурных пределах СО от 0 до 80°С и давлении в системе от 0,3 до 1 Бар, необходим расширительный бак, емкостью 3,5 л.

Чтобы рассчитать параметры циркуляционного насоса нужны данные о мощности котла, разница температур на входе и выходе котельной установки. Далее можно воспользоваться формулой Q = N /(t 2- t 1), где N – мощность котлоагрегата; T1 – температура теплоносителя на подающем патрубке, T2 – температура охлажденного теплоносителя на обратной ветке контура.

Совет: следует знать, что для построения грамотной однотрубной системы отопления, кроме полученных данных необходимо сделать расчет гидравлических сопротивлений, которые возникают на равнопроходных отводах, учесть гидравлические потери на точках сужения трубопровода, грязевике и обратном клапане (если предполагается). Данный расчет сделать самостоятельно достаточно просто, используя программы: «Гидравлические и тепловые расчеты» и HERZ. C. O. С.

2 Диаметр труб

Чтобы рассчитать гидравлику отопительной системы, понадобится информация по тепловому расчету и аксонометрической схеме. Для подбора сечения труб используются целесообразные, с экономической точки зрения, итоговые данные теплорасчета:

- 1. Оптимальной разницей температур между горячей и охлажденной рабочей жидкостью для двухтрубного контура является значение 20 ºC. Δtco = tг — tо = 90 ºС — 70 ºС = 20 ºС, где tг — температура горячей воды, tо — температура охлажденного теплоносителя.

- 2. Потребление рабочей жидкости (G) для однотрубного контура (кг/час).

- 3. Оптимальная скорость (V) перемещения рабочей жидкости от 0,31 до 0,72 м/с.

- 4. Расчетное значение потока тепла (Q).

- 5. Показатели плотности воды.

Чтобы определить внутренний диаметр каждого участка, используют таблицу. Предварительно каждая отопительная ветвь разбивается на сегменты начиная с самой конечной точки. Разбивка осуществляется исходя из расхода теплоносителя, который варьируется от одного отопительного элемента к другому. Новый сегмент начинается после каждого отопительного прибора.

Теплоноситель на первом участке рассчитывается следующим образом: 860 x 2 / 20 = 86 кг/ч. Полученные результаты непосредственно наносятся на аксонометрическую схему, однако, чтобы продолжить дальнейшие вычисления, полученное итоговое значение потребуется перевести в другие единицы измерения — литры в секунду.

Для выполнения конвертации применяют формулу: GV = G / 3600 х ρ, где GV — ёмкостное потребление жидкости (л/сек), ρ — показатель плотности теплоносителя (при температуре 60 ºС составляет 0,983 кг/литр). Получается: 86 ÷ 3600 x 0,983 = 0,024 л/сек. Необходимость в конвертации меры физической величины обосновывается использованием табличных значений, при помощи которых определяется сечение трубопровода.