- Классификация трубопроводов

- Короткие и длинные трубопроводы

- Простые и сложные трубопроводы

- Последовательное соединение

- Параллельное соединение участков

- Магистральные трубопроводы: определение, виды

- Для чего они нужны?

- Классификация

- Технологические характеристики

- Транспортируемые среды

- Трубы магистральных трубопроводов

- Прокладка

- Классификация трубопроводов

Классификация трубопроводов

Все многообразие трубопроводов делят условно на короткие и длинные простые и сложные.

Короткие и длинные трубопроводы

В коротком трубопроводе потери удельной механической энергии на местных сопротивлениях и по длине соизмеримы.

В длинных трубопроводах потери на местных сопротивлениях малы по сравнению с потерями по длине. При расчете длинных трубопроводов потери в местных сопротивлениях учитывают завышая потери по длине на 5-10%.

Простые и сложные трубопроводы

Простым трубопроводом называют такой, которые не содержит ответвлений и разветвлений и собран из труб одного диаметра. Во всех остальных случаях трубопровод называют сложным.

Получается, что сложным называют трубопровод, состоящий из труб разного диаметра, включающий ответвления.

Различают последовательное и параллельное соединение участков в сложных трубопроводах.

Последовательное соединение

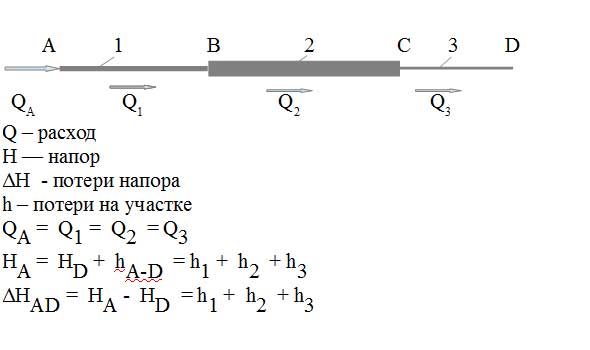

Пример последовательного соединения показан на рисунке.

Такой трубопровод состоит из участков, включенных последовательно друг другу. При отсутствии утечек расход жидкости в каждом из на всем протяжении трубопровода будет постоянен и одинаков.

Параллельное соединение участков

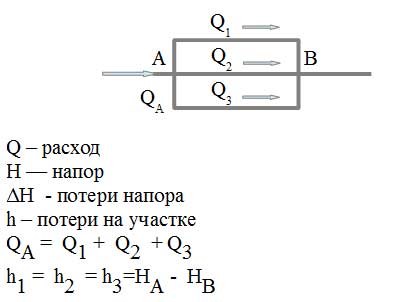

Пример параллельного соединения показан на рисунке.

При параллельном соединении труд расход между ними распределяется таким образом, чтобы потери напора на каждом участке были одинаковы и равнялись концевой разности напора.

Магистральные трубопроводы: определение, виды

Магистральными называют трубопроводы, которые транспортируют газообразные, жидкие, твердые среды от места их добычи до потребителя. Магистрали характеризуются:

- большой протяженностью;

- высокой пропускной способностью;

- непрерывным режимом работы.

Конструкция магистральных трубопроводов включают в себя трубы, трубопроводное оборудование:

- опоры;

- подвески;

- тепловую изоляцию;

- запорно-регулирующую арматуру;

- контрольно-измерительные приборы и т.д.

По пути прокладки такие системы снабжают:

- мостами, тоннелями для обхода препятствий;

- напорными, приемными станциями для обслуживания;

- насосным оборудованием.

Примером магистрали может служить «Дружба», крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, транспортирует нефть из Альметьевска, Татарстан, в Восточную и Западную Европу.

Другой пример – водопроводные магистрали, которые применяют в гражданской сфере, снабжая водой отдельные дома и целые промышленные предприятия.

Для чего они нужны?

Перевозка нефтепродуктов водным и железнодорожным транспортом на дальние расстояния сопряжена с определенным риском и большими затратами. Магистральные трубопроводы упрощают транспортировку сырья из регионов, где его добывают, до мест конечного потребления. Трубопроводный транспорт:

- обеспечивают дальность перекачки, почти бесперебойную работу во время всей эксплуатации;

- работает в разных климатических условиях – может быть проложен через любые регионы.

Возведение трубопроводов из года в год подвергается механизации строительно-монтажных работ. Это упрощает процесс строительства, снижает стоимость транспортировки сырья.

Классификация

Магистрали разделяют по рабочим показателям, транспортируемым средам.

Технологические характеристики

Свод Правил 36.13330.2012 разделяет трубопроводы по рабочим параметрам. Классификацию используют при прокладке линий в разных природных условиях.

По рабочему давлению в системе:

Давление необходимо для линий, по которым перемещается вода, газ, нефть, тепловых сетей. Системы канализации работают без давления, среда в них движется под действием естественного уклона почвы.

По номинальному диаметру (DN) труб:

- I –1000-1200 мм;

- II – 500-1000 мм;

- III – 300-500 мм;

- IV – Менее 300 мм.

По температурному режиму трубопроводы:

Транспортируемые среды

По магистрали транспортируют рабочие вещества разной степени агрессивности (коррозионной активности). Агрессивность определяется относительно материала, из которого произведена труба. Среды:

- неагрессивные;

- слабоагрессивные;

- среднеагрессивные;

- агрессивные.

Главные вещества, которые транспортируют по магистралям, – природный газ, нефть, нефтепродукты (бензин, мазут, сжиженные газы); сжиженные углеводороды; вода. В зависимости от этого выделяют магистральные:

- паропроводы;

- водопроводы;

- теплопроводы;

- газопроводы;

- нефте-, нефтепродуктопроводы;

- бензопроводы;

- керосинопроводы;

- мазутопроводы;

- щелочепроводы и т.д.

Последние относят к узкоспециализированным и применяют редко.

Трубы магистральных трубопроводов

Материал для труб выбирают, опираясь на климат эксплуатации, агрессивность среды и давление в системе.

- Сталь. Для производства арматуры используют марки стали:

- углеродистые;

- низколегированные;

- легированные;

- высоколегированные;

- нержавеющие.

Стальные детали выдерживают высокое внутреннее давление, легко свариваются, устойчивы к большому диапазону температур, применяются даже в северных регионах страны. Рабочее давление определяется методом производства. По этому критерию трубы: бесшовные, с продольным или спиральным швом.

- устойчивы к коррозии;

- служат неограниченное время при отсутствии сильных горизонтальных, вертикальных нагрузок;

- выдерживают низкие, высокие температуры;

- не подвержены тепловому расширению.

Внутренняя поверхность труб не накапливает минеральные отложения. Недостаток – хрупкость, сложность транспортировки. Применение – техническое водоснабжение, канализации, водоотведение.

Для защиты от внешнего воздействия трубы дополнительно покрывают составами:

- диэлектрическими – от коррозии, создаваемой блуждающими токами;

- водонепроницаемыми;

- термостойкими.

В качестве материалов для покрытия используют битум, минеральную вату, стекловату, ППУ-оболочку, полиэтиленовую изоляцию, фольгоизол и др.

Прокладка

Сборку магистральных трубопроводов производят через плоскогорья, леса, гористую, болотистую местности, трассы и другие природные, искусственные препятствия. Прокладка бывает:

- Наземной – трубы устанавливают на опоры, которые фиксируют их в проектном положении, защищают конструкцию от провисания, сезонных размывов грунта.

- Подземной – трубы размещают в почве, в заранее вырытых траншеях. Там, где необходимо обойти препятствия, участки линии поднимают на опорах или проводят через тоннели. Чтобы предотвратить ржавление, арматуру защищают изоляцией.

- Подводной (речной, морской, болотной) – устанавливают ниже поверхности воды в качестве участков основных линий или всей магистрали. На морском дне прокладывают газо-, нефтепроводы.

Способ устройства линии выбирают, исходя из:

- назначения системы;

- сооружений на пути маршрута;

- разновидностей грунтов;

- бюджета на строительство;

- стоимости обслуживания.

Магистральные нефте-, газопроводы с высоким давлением укладывают только подземным способом. Коммуникации не должны проходить через населенные пункты, авто-, железнодорожные мосты, переезды, морские порты. Электросети для обслуживания трубопроводного оборудования вблизи таких систем также не строят.

Классификация трубопроводов

Рассмотрим классификацию трубопроводов по следующим характерным признакам:

1. По функциональному назначению трубопроводы подразделяют на

2. С конструктивной точки зрения трубопроводы подразделяют на:

Простыминазывают трубопроводы, не имеющие ответвлений и обслуживающие только одну точку Þ x.

Причем, диаметр трубы, а также расход жидкости на всей длине трубы остается неизменным.

Сложные трубопроводы делятся на тупиковые, параллельные и кольцевые.

Тупиковыесостоят из магистрального (главного) трубопровода, от которого в разные стороны отходят ответвления к потребителям.

Параллельныесостоят из нескольких параллельно проложенных трубопроводов, связанных между собой перемычками с регулирующими задвижками.

Кольцевыепредставляют собой замкнутую сеть труб, что обеспечивает подачу воды в любом направлении.

При аварии на каком-либо участке подача воды потребителю не прекращается.

Короткиминазывают трубопроводы, которые имеют значительные местные сопротивления по сравнению с линейными (путевыми).

Длинныминазывают трубопроводы, у которых доминируют потери напора по длине трубопровода; местными потерями и скоростным напором пренебрегают.

9.2. Система уравнений и задачи гидравлического

расчета трубопроводов

Гидравлический расчет трубопроводов основан на следующих уравнениях, формулах и зависимостях:

– уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости

– уравнение неразрывности для установившегося потока жидкости

(уравнение постоянства расхода):

– формула Дарси-Вейсбаха для учета потерь на трение (по длине трубопровода):

– формула для учета местных потерь:

– формула Шези при расчете длинных трубопроводов:

где

R – гидравлический радиус, y – показатель степени,

Обозначив в формуле (9.12) через

где К – расходная характеристика (модуль расхода), представляющая собой расход при гидравлическом уклоне, равном единице.

– формула для определения гидравлического уклона (удельных потерь напора по длине):

или по формуле Дарси-Вейсбаха (13.10):

Заменяя скорость V на Q, из уравнения расхода

Обозначим

где S – линейное сопротивление трубопровода.

Найдем связь между K и A из формул:

Подставляя значение i из формулы (9.15), получим

Из выражений (9.18), следует

Тогда потери по длине определяются по формуле

Учитывая, что

Обозначив

где Р – проводимость, выражающая собой расход жидкости при

Сравнивая выражения (9.17) и (9.22), найдем связь между P и S.

Из выражения (9.17) имеем

Значения A и K приводятся в гидравлических справочниках.

Общая задача гидравлического расчета трубопроводов заключается в определении диаметров труб для пропуска заданного расхода воды и напора, необходимого для подачи воды ко всем точкам водоразбора при оптимальных затратах.

При расчете затрат учитывают расход средств на строительство и эксплуатацию трубопровода.

Например, если принять при расчете высокие скорости движения воды, то за счет этого можно уменьшить диаметры труб, но увеличатся потери напора по длине, что приведет в процессе эксплуатации к большим затратам электроэнергии.

Рекомендации по выбору оптимальных скоростей движения жидкости в трубопроводах приводятся в СНиПах.

При решении инженерных задач четыре величины – расход Q, скорость V, диаметр трубопровода d и потери напора

1. Задается расход воды.

2. Принимаются оптимальные скорости движения воды.

Наряду с общей задачей гидравлического расчета трубопроводов решаются следующие частные задачи:

1. Проверяется пропускная способность трубопровода при заданных значениях диаметров труб и напора.

2. Определяется напор при заданных значениях диаметров труб и расхода воды.

Рассмотрим определение напора по схеме, представленной на рис. 9.1.

|

Применяя уравнение Бернулли, для сечений 1–1 и 2–2 запишем:

где

Тогда уравнение (9.24) примет вид

где

Свободный напор в местах водоразбора принимается в пределах 1…4 м и обозначается Нсв.

Тогда уравнение Бернулли (9.25) можно записать так:

Для определения напора в любом сечении трубопровода необходимо знать:

– разность геометрических отметок z между наиболее высоко расположенным водоразбором и данным сечением потока; если точка потребления расположена ниже заданного сечения, то z принимается со знаком минус;

– уровень свободного напора Нсв в высшей точке водоразбора;

– уровень потерь напора на гидравлических сопротивлениях по пути движения воды от заданного сечения до наиболее удаленной точки водоразбора.

Так как разность отметок z и свободный напор обычно задаются, то для определения требуемого напора производится расчет потерь напора, связанных с гидравлическим сопротивлением трубопровода.

3. Напор задан. Определяются диаметры труб таким образом, чтобы выполнялось условие: