- Коэффициент часовой неравномерности горячей воды

- Формула Кч (Kh) и её составляющие

- Методика вычисления Кч (Kh) горячей воды

- Определение расчетных расходов водопотребления

- Определение суточных расходов на хозяйственно -бытовые нужды населения

- Определение расчетных расходов на полив улиц и зеленых насаждений

- Расход воды на нужды пожаротушения

- Расходы воды на нужды предприятия

- Определение суточного расхода воды населенным пунктом

Коэффициент часовой неравномерности горячей воды

Для описания характеристик неравномерности «горячего» водопотребления вводится коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды, который в формуле обозначается как Кч и влияет на:

- предпочтительный метод регуляции отпуска тепла,

- итоговую формулу расчётов объёмов водоснабжения.

Формула Кч (Kh) и её составляющие

- qч max = Kч max*Qсут max/24

- qч min = Kч min*Qсут min/24,

где Кч водопотребления определяют как результат выражений:

- Kч max = amax * bmax

- Kч min = amin * bmin

В качестве составляющих формул:

- a – соответствует коэффициенту, учитывающему степень благоустройства различных зданий (amin = 0,4-0,6, amax = 1,2-1,4). При этом для высокой степени благоустроенности зданий принимаются меньшее значение amax и большие amin.

- b – соответствует коэффициенту, учитывающему число жителей населенного пункта.

В вычислении фактического Кч с учётом суточного и часового водорасхода на ГВС по формуле:

Кч = 24 * G max час/ G ср. сут. = Q max ГВС/ Q ср. ГВС

- G max час – максимально-часовая нагрузка горячего водоснабжения т/час – расход воды, который рассчитывается, исходя из расчётной нагрузки на жилой район Q max ГВС,

- G ср. сут. – усреднённый водорасход на ГВС в т/сутки в том месяце, для которого производятся вычисления.

Фактический Кч может заметно отличаться от табличных значений. Кроме этого, нормативный, указанный в таблице коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды, различается в разы для различного вида и назначения зданий, режима работы, степени благоустроенности жилых сооружений, числа жителей, местных условий, и др.. (Наличие различного вида экономителей расхода – например, http://water-save.com/ – в расчёт не принимается). Так, например, Кч для жилых сооружений квартирного типа приблизительно равен 2,0, а для промышленных предприятий – 9,6.

В нормах по проектированию в качестве среднего рекомендуемого значения используется Кч = 2,4. Однако если в качестве объекта расчёта представлена большая группа зданий коэффициент 2,4 желательно применять как минимально возможный. В зависимости числа жителей его значения в жилых зданиях могут колебаться от 2,25 (10000 человек) до 4,45 (150 человек).

Приведённые ниже таблицы наглядно демонстрируют эту разницу:

Исходя из графиков отношения максимально-часового к среднечасовому расходу, а также на основании численности населения, норм водопотребления, определяется полное расчётное количество ресурса, которое необходимо подать во время потенциально-наибольшего водопотребления.

Методика вычисления Кч (Kh) горячей воды

Кh = Кnp (q h ru/q h hr,m)

В этом выражении:

- при NP 0,5

- при NP>100 A = 1

- q h ru – л/ч, водорасход при ГВС на 1 потребителя для часового интервала наибольшего водопотребления,

- q h hr,m – л/ч, среднечасовой водорасход при ГВС на 1 потребителя в недельном интервале отопительного периода,

- q h hr,mh = q h um/24, в котором q h um – л/сут., водорасход при ГВС на 1 потребителя средний в недельном интервале отопительного периода.

В целом для объекта найти произведение NP, применяющееся в качестве математического ожидания числа включенных одновременно сантехнических приборов, позволяет выражение:

В этом выражении:

- N – общее число сантехнических приборов на объекте,

- P – вероятность включения для водоразборных устройств,

- U – число на объекте водопотребителей горячей воды,

- qo,hr – величина л/ч, которая показывает часовой водорасход одним сантехническим прибором (т. н. диктующим).

Вероятность того, что, в этом случае, фактический расход будет не больше произведения водорасхода одним сантехническим прибором на параметр NP равняется 0,5. Однако для определения Кч (коэффициента часовой неравномерности) прямого значения величины P и N не имеют, а имеет значение их произведение NP , которое входит в расчетные соотношения. При существующих в данный момент нормативных расходах горячей воды, величина P, как правило, не превышает 0,1. При этом значения N

Определение расчетных расходов водопотребления

Потребность в воде, согласно нормам водопотребления, определяется отдельно для каждой категории водопотребителей. Основным измерителем количества потребляемой объектом воды служит суточный расход.

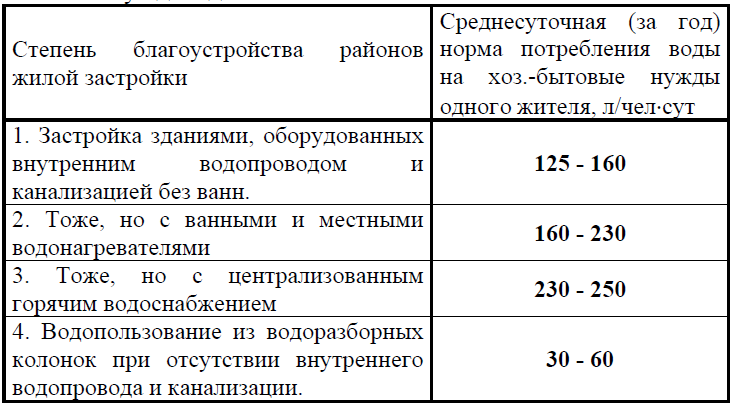

Определение суточных расходов на хозяйственно -бытовые нужды населения

Средний суточный расход воды на хозяйственно -бытовые нужды населения (Qср) определяется:

Qcр сут = qср • N /1000; м3/сут, (2-1)

qср — норма водопотребления на одного человека (табл.2.1), л/чел•сут. ;

N — количество жителей в населенном пункте, чел.

Сведения о количестве жителей в населенном пункте (N) можно получить у местных властей. При этом желательно воспользоваться результатами переписи населения. Если такие сведения по каким-либо причинам отсутствуют, то численность населения определяется:

N = F • n ; (2-2)

F — площадь селитебной зоны, га;

n — плотность населения в населенном пункте или районе населенного пункта, для которой рассчитывается система водоснабжения, чел/га.

Вода из водопроводной сети в течение года потребляется неравномерно в связи с изменением режима жизни населения и сезонностью некоторых расходов воды.

Для характеристики неравномерности отбора воды из городской сети вводится понятие коэффициента суточной неравномерности. Он учитывает уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства жилья, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели и т.д.

Коэффициент суточной неравномерности (максимальный) (Ксут.max) определяется как отношение максимального суточного расхода к среднесуточному (за год) и принимается в пределах 1,1 — 1, 3.

Коэффициент суточной неравномерности (минимальный) (Ксут min) определяется как отношение минимального суточного расхода к среднесуточному и принимается в пределах 0,7 — 0,9.

Величина вероятного расчетного расхода воды в сутки максимального (максимальный суточный расход, Qmax сут) и минимального (минимальный суточный расход, Qсут min) определяется по формулам:

Q сут max = К cут max• Qcр сут, м3/сут; (2-3)

Q сут min = К сут max• Qср сут, м3/сут. (2-4)

В течение суток вода населением потребляется также неравномерно. Распределение потребления жителями воды по часам суток определяется коэффициентом часовой неравномерности.

Коэффициент часовой неравномерности (максимальный, К час max ) — отношение максимального часового расхода к среднечасовому (за сутки).

Коэффициент часовой неравномерности (минимальный, Кчас min,) — отношение минимального часового расхода к среднечасовому.

К час min =α min • Вmin. (2-5)

К час max = αmax • Вmax. (2-6)

где: α — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия: α max = 1.2 — 1.4; α min = 0.4 — 0.6.

β — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте.

Значение коэффициента β определяется по таблице 2.4 или по формуле:

β = 1 +√N (2-7)

где: N — количество жителей в населенном пункте или районе, тыс. чел.

Расчетные часовые расходы (м3/час) определяются по следующим формулам:

Q час max = К час max •Q ср сут /24. (2-8)

Q час min = К час min •Q ср сут/24. (2-9)

Определение расчетных расходов на полив улиц и зеленых насаждений

Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений определяется по формуле:

Qпол = 10 N • q п. уд. • F, м3/сут. (2-10)

где: q п. уд — удельный расход на полив улиц или зеленых насаждений, л/м2;

N — количество поливок за сутки;

F — площадь поливаемых улиц или зеленых насаждений, га.

Площади улиц и зеленых насаждений определяются непосредственно по плану города или ориентировочно в соответствии с нормами планировки населенных пунктов.

Для полива используется вода из городского водопровода, природных или искусственных водоемов, накопительных емкостей.

Количество воды питьевого качества, забираемое из городского водопровода для полива улиц и зеленых насаждений, определяется в каждом случае конкретно, в зависимости от местных условий и устанавливается органами местной власти. Ориентировочно можно принять, что из городского водопровода забирается 40% от общего объема поливочной воды. И только эта вода учитывается при расчете водораспределительных сетей города.

Из общего объема воды питьевого качества, забираемого из городской водопроводной сети на полив улиц и зеленых насаждений, 20% расходуется на ручной полив, оставшиеся 80% — на механизированный.

Режим полива и объемы питьевой воды, которые разрешается использовать для полива, задается органами местного самоуправления. При отсутствии таких сведений график полива можно задать следующим:

- механизированная: 60% — с 21 до 4 часов;

15% — с 4 до 7 часов;

25% — с 17 до 21 часов.

- ручной полив: 30% — с 4 до 7 часов;

40% — с 13 до 15 часов;

30% — с 20 до 22 часов.

Зеленые насаждения на территории промышленного предприятия поливаются, как правило, технической водой.

Для этой цели устраиваются специальные поливочные сети.

Расход воды на нужды пожаротушения

Пожаротушение, как вид водопотребления, носит специфический характер, поскольку пожар является случайным событием. Но система водоснабжения должна в любой момент обеспечить требуемый расход как на нужды населения и промышленных предприятий, так и на пожаротушение.

Водопроводные сети населенных пунктов и промышленных предприятий проектируются таким образом, чтобы они могли одновременно снабжать население водой и выполнять функции противопожарного водопровода.

В расчет количества одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары и на промышленных предприятиях. При этом в расчетный расход включаются соответствующие расходы на пожаротушение на этих предприятиях.

При определении расходов воды на тушение пожара жилого или общественного здания следует пользоваться данными таблицы 2.6

Расходы воды на наружное пожаротушение зданий высотой или объемом, свыше указанных в таблице 2.6, а также общественных зданий объемом свыше 25000 м3 с большим скоплением людей (торговые центры, зрелищные предприятия и т. д.) надлежит принимать и согласовывать в установленном порядке.

Расход воды на наружное пожаротушение одно-двухэтажных производственных зданий и складских помещений высотой от пола до низа горизонтальных несущих стальных конструкций до 18 м, принимаются согласно таблицам 2.7 и 2.8.

Для зданий, оборудованных спринклерными установками, расход воды на питание спринклеров надлежит принимать дополнительно к общему расходу на пожаротушение. Максимальный срок восстановления неприкосновенного противопожарного запаса в емкостях должен быть не более:

- 24 часа — в населенных пунктах и на промышленных предприятиях с производствами отнесенными по пожарной опасности к категориям А, Б, В;

- 36 часов — на промышленных предприятиях с производствами, отнесенными по пожарной опасности к категориям Г, Д;

- 72 часа — в сельских населенных пунктах и сельскохозяйственных предприятиях.

На период пополнения противопожарного запаса воды можно снижать подачу воды на хозяйственно-бытовые нужды населения до 70%, а воду на производство подавать по аварийному графику.

Расходы воды на нужды предприятия

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды рабочих промышленных предприятий и душ

Вода на бытовые нужды рабочих промышленных предприятий потребляется крайне неравномерно.

Коэффициент часовой неравномерности для “горячих” цехов -2,5, для “холодных” — 3,0. Общий расход воды за смену определяется:

q х.б. = q о.i • N р.i / 1000, м3/смену, (2-11)

где: q о. I. — расход воды на бытовые нужды рабочего в “холодном” или “горячем” цеху, л/ чел. смену;

Nр. I. — количество рабочих в смену.

Количество одновременно работающих душевых сеток (Nд.с.) определяется по количеству человек, обслуживаемых одной душевой сеткой в зависимости от вида производственных процессов в соответствии с данными таблицы 2.9.

N д.с. = N р. /n о. с., (2-12)

где: Nр. — количество рабочих, принимающих душ;

nо.с. — расчетное количество человек на одну душевую сетку.

Расход воды на душ определяется по формуле:

Qд.с.=Nд.с. • qд.о./1000 = Nд.с. • 0,375 (м3/час.) (2-13)

Рабочие предыдущей смены принимают душ в первый час последующей.

Расход воды на нужды производства

Вода на производственные нужды может забираться из городского водопровода (питьевая вода), из поверхностных или подземных источников (техническая вода).

Для предприятий, требующих больших количеств воды, устраиваются собственные водопроводы (металлургия, энергетика, химкомбинаты, нефтеперерабатывающие комплексы). При расчете городских водопроводных сетей учитывается расходы воды, которые подаются на промышленное предприятие, только питьевого качества.

Расход воды на нужды производства определяется как произведение норм или удельного водопотребления на объем выпускаемой продукции, количество технологических операций или продолжительность технологического процесса.

Режим потребления воды промышленным предприятием определяется технологией производства и обязательно согласовывается с органами местной власти или водной инспекцией. В случае если имеются ограничения на отбор воды из водопроводной сети в час максимального водопотребления, на территории промплощадки устраивается водопроводный узел, который включает в себя резервуар чистой воды и насосную станцию, а иногда и дезинфицирующие установки.

При больших расходах воды и значительных коэффициентах неравномерности на предприятиях устраиваются аккумулирующие емкости, которые заполняются в часы минимального водопотребления населенным пунктом. На вводе в промышленное предприятие обязательно устанавливается счетчик расхода воды.

Определение суточного расхода воды населенным пунктом

Расход воды, потребляемой населенным пунктом, включает расходы: хозяйственно-бытовые нужды населения, хозяйственно-бытовые нужды и душ рабочих промышленных предприятий, технологические расходы промышленных предприятий, полив улиц и зеленых насаждений. Учет ведется как по отдельным водопотребителям, так и по водам различного качества (питьевая, техническая, забираемая из источника и т.д.).

Расход воды населенным пунктом определяется как в сутки максимального водопотребления, так и среднесуточный.

По материалам: Водоснабжение: учебное пособие / Н. И. Куликов [и др.]. – Новосибирск: ООО «ЦСРНИ», 2016. – 704 с.