Контруклон что это отопление

Продолжение темы гравитационные системы отопления. Первые части: Часть 1 и часть 2.

Очень часто возникают вопросы как в каком-то определённом частном случае сделать гравитационную работоспособную систему.

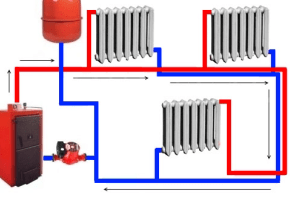

Если в здании высокие окна, хочу сказать, высоко расположены от пола, дом стоит в горизонте, то тут, вроде бы и так всё понятно из предыдущих тем. Примеряется расстояние от окон до пола, водяным уровнем (ватерпасом) выставляются уклоны розлива, который уже продуман и страссирован, подбираются нужные по высоте и размерам радиаторы. Потом делается розлив, выставляются радиаторы и монтируется система. Всё хорошо, просто и понятно. А что делать если расстояние от пола до окон маленькое? Да ещё дверь мешает! А может и дом от старости по горизонту перекошен. В общем никак не выставить уклоны! Что можно нарушить в правилах монтажа системы, а что нельзя и как найти компромисс. Начнем с того, что если низкие окна, то можно розлив подачи убрать на чердак или под потолок. как вариант решения проблемы, если такой возможен. А если нет, скажем по эстетическим или ещё каким-то соображениям. Разберём и это. Сначала надо решить где будет стоять котёл и где можно по самой большей высоте поставить расширительный бак и напорную петлю. По соображением располагаемого гидравлического давления напорную петлю и расширительный бак открытой системы лучше вынести в высокое место на чердак! Таким образом, мы получим наибольшее располагаемое давление. Что немаловажно при том, что будем нарушать уклоны, а значит линейное гидравлическое сопротивление системы будет уходить от расчётного в сторону увеличения. Если с местом напорной петли и котла определились, с дымоходом тоже, то теперь будем рассматривать систему по такой вот примитивной схеме.

Первый радиатор у нас расположен и обвязан по всем правилам, уклоны по подаче и обратке выдержаны, радиатор самый первый при параллельной разводке. По расчёту, скажем на все радиаторы должна быть труба 3/4″. Мы же на первый радиатор (что бы он не радовался тому, что для него лучшие условия работы) поставим поводку 1/2″, то есть немного добавим ему сопротивление, вернее не радиатору добавим, а его подводке. Тогда этот радиатор не будет создавать круг минимального сопротивления. Дальше по пути прокладки системы попадается дверь. Если подрезать дверь и увеличить порог, в который проложить трубу нельзя, дверь будет низка! То будем дверь обходить низом! В данном случае обратка от компенсатора до 1 радиатора стоит в уровне или чуть задирается к котлу. По подаче есть уклон так, как надо. Если сделать уклон как он должен быть, понижение от компенсатора к котлу, то в подъёме компенсатора из под двери будет воздушная пробка и ваша система работать не будет! Или будет очень затруднённый её запуск. Будете топить котёл, пока он не закипит, и. может быть пробъёт воздушную пробку гидроударом. То есть будет как не надо. То есть на обратке придётся делать контруклон! Или в уровень ставить. Контруклон здесь предпочтительнее. В первую очередь надо думать о том, чтобы выходил из системы воздух, не оставалось пробок.

Тут, разобрались, переходим к следующему участку. Следующий радиатор, назовём его второй, по подаче стоит тоже как надо, с нормальным уклоном, по обратке есть уклон к компенсатору, а значит всё должно нормально работать. Поводку сделаем на этот радиатор как вышло у нас по расчёту 3/4″ (размеры указываю по железу). С этим участком тоже вроде как понятно. Третий радиатор, тоже ни чем не отличается от второго, разве что может различаться количеством секций и размером. А дальше, к четвёртому радиатору нет места для подачи, иначе обратка попадёт ниже пола. Придётся пожертвовать уклоном подачи, поставить подачу в уровень или контруклон! А на этом месте, на обратке ещё и препятствие какое-то! скажем, канализационная труба проходит. Придётся обходить. А вот тут ещё один нюанс есть. Куда врезать обратку с радиатора? Может лучше до или после обхода препятствия. Вроде бы по правилам так и надо. Тогда что получится если сделаем по правилам. Если радиатор врежем до петли обвода, то он будет греться, правда ещё при одном условии, позже и про него расскажу. А если за петлёй, то радиатор греться не будет! В петле обвода будет воздушная пробка! Да и подача в контруклоне, там тоже будет завоздушено! Два последних радиатора вреде бы не должны и греться. На самом деле всё чуть по другому, логика несколько иная. Обратка радиатора врезана в верх петли обвода препятствия — воздух из петли при заполнении системы выйдет в радиатор. Обвязка радиатора сработает как воздушник и уберёт воздух из обводки, а значит из обратки, из розлива. Воздух уйдёт в подачу. И пойдёт к опуску на 5 радиатор. это последний радиатор, а значит ему меньше всего будет попадать теплоносителя, а первый радиатор прижат заниженной подводкой, значит, на последнем подводку завысим и поставим 1,0″ В данном случае сделать систему так, что бы не было при заполнении и запуске системы воздушных пробок нет возможности. Поставим на опуск к пятому радиатору кран «Маевского», его при заполнении системы откроем. Когда из крана потечёт теплоноситель, то значит воздух вышел, и кран можно закрыть. Когда же вы систему введёте в работу, затопите котёл, то система будет работать. Будет конечно неравномерность нагрева радиаторов, последний и предпоследний будут греть хуже чем первый. Но в целом система работать будет и с такими недостатками можно смириться и компенсировать неравномерность нагрева количеством секций. Вот проблема решена.

Теперь рассмотрим несколько другую систему, вернее вариант решения проблемы с недостатком места. Используем опять же радиаторы, но обвяжем их на сцепках. Использовать будем чугунные радиаторы. Так же условия примерно те же — мало места!

По подаче, до первого радиатора есть нормальный уклон, а вот по обратке контруклон! Котёл стоит на полу, а радиаторы приподнять хотя бы на уровень обратки котла нет возможности. Почему сразу оговорил, что радиаторы будут чугунные, потому что у них проход 1.1/4″ У алюминиевых и биметалических проход 1,0″. Их использовать не получится, мал вход и выход котла будет. Может котёл кипеть. От первого радиатора по подаче идёт контруклон до последнего радиатора. По обратке уклон соблюдается. Как возможный вариант данной системы, можно применить в перекошенном доме и с малым размером от пола до окна. Но при условии что влезут радиаторы по подоконник. Опять же как и в первом случае, должна быть высокая напорная петля и необходим кран «Маевского» на последнем радиаторе. Опять же нужно учитывать что радиаторы будут греться неравномерно. Поэтому нужно первый радиатор уменьшить от расчётного количества секций на 1, а последний увеличить на 2-3 от расчётного, предпоследний тоже необходимо увеличить на 1-2 секции. То есть компенсировать неравномерность нагрева количеством секций.

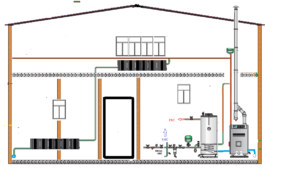

Рассмотрим и ещё один вариант системы, которая наверно всем знакома, так называемый контур-регистр из большой трубы. Такая система делается одной трубой 89 или 100 диаметром по контуру дома, по уличной стене с окнами. По стене, там где дверь данную систему сделать не получится. Не обойти будет дверь или система работать не будет.

Здесь, вроде всё тоже понятно, но есть один нюанс и часто встречающаяся ошибка, вернее две.

Самая первая ошибка это недостаточная высота напорной петли и разметка, и монтаж системы относительно пола в здании, а не относительно уровня. По этим, даже отдельно взятым причинам система работать не будет. Есть и ещё одна, правда не очень страшная ошибка — это врезка подводки регистра или контура отопления по центрам трубы. В результате получается воздушный пузырь по практически всей трубе. Что приводит к бурлению системы, котла и расширительного бака, а так же к быстрой коррозии трубы. В трубах есть вода и воздух! Идеальные условия для коррозии. По этому врезки надо делать со смещением, подача в верх трубы, а обратка внизу.

Есть у такой системы и ещё один существенный недостаток — большое линейное сопротивление. Дело в том, что теплоноситель идёт только по одной линии, одному контуру. По верхней трубе горячий, по нижней более остывший. Нет короткого хода остывшему теплоносителю из верхней трубы в нижнюю. Получается, что горячий теплоноситель тащит на себе остывший. Кроме того, данная система практически не подлежит промывке. Разобрать контур отопления не представляется возможным. Если только разрезать, а значит если вы захотели и пришло время промыть систему, то это равнозначно тому, что вы будете менять систему отопления.

Естественная циркуляция теплоносителя неподтвержденные мифы.

Несмотря на совершенствование технологий отопительной техники и дополнение ее новыми творческими

Отопление с естественной циркуляцией

Технология естественной (гравитационной) циркуляции воды в отопительных системах на сегодняшний день достаточно неплохо изучена и имеет сильную теоретическую поддержку. Но в связи с созданием насосных отопительных устройств интерес ученых к ним постепенно угасает.

При монтаже оборудования специалисты опираются на советы «бывалых» и на требования, изложенные в нормативных документах. Но они предусматривают и диктуют только сами требования, но не объясняют причины их появления. Поэтому, в среде этих профессионалов ходит немало неподтвержденных мифов. Попробуем немного их развеять.

Примером для этого послужит классическая двухтрубная гравитационная отопительная система.

Прокладка трубопроводов должна выполняться строго под уклоном в направлении движения теплоносителя.

Как вариант, он был бы неплохим, но имеющиеся конструктивные особенности помещений не всегда соответствуют его выполнению. Например, в результате возведения подающего трубопровода под контруклоном, циркуляционное давление понизится лишь на малую величину. Это происходит из-за влияния остывающего теплоносителя. Воздушную пробку из системы удалять станет возможным при помощи проточного воздухосборника и автоматического воздухоотводчика. Последний может работать по принципу поплавка, который открывает и закрывает вход по мере скапливания в трубе воздуха.

В системах водяного отопления с естественным перемещением охлажденный теплоноситель не сможет совершать передвижения наверх.

Это не так. Для таких систем понятий «верх» и «низ» не существует, так как происходит уравновешивание гравитационных сил: когда в одном месте обратный трубопровод поднимается, то в другом – на такую же высоту опускается. Требуется лишь на некоторых линейных участках преодолевать дополнительные местные сопротивления.

Именно это и, конечно, допустимое остывание теплоносителя следует учитывать в предварительных расчетах на установку таких систем. Необходимо отметить, что в прошлом веке, имея ненадежную гидравлическую устойчивость, схемы таких устройств применялись достаточно часто.

В гравитационных (двухтрубных) системах подающая труба должна обязательно проходить над ярусами радиаторов.

Не всегда так. Расположенный на высоте (под потолком или на чердачном помещении) подающий трубопровод с уклоном имеет возможность удалять воздух через расширительный бак. С помощью отдельной воздушной линии или автоматических воздухоотводчиков легко можно разрешить такую проблему.

При естественной (гравитационной) циркуляции теплоносителя предполагается размещать радиаторы только выше самого котла.

Если отопительные приборы располагают в один ряд, то такое утверждение можно считать правильным. Если же количество ярусов два или больше, то имеется возможность расположить радиаторы в различных вариантах, все же, для верности необходимо сделать проверку гидравлическим расчетом.

Последствия здесь могут быть самыми наихудшими, вплоть до отказа работы всей системы отопления. Незамерзающие (полипропиленгликолевые) растворы, в отличие от воды, обладая большей вязкостью и меньшей удельной теплоемкостью, требуют ускоренной циркуляции самого теплоносителя, тем самым существенно увеличивается гидравлическое сопротивление всей системы. Поэтому, перед тем, как переводить теплоноситель на незамерзающие растворы, необходимо провести правильные расчеты.

Эта проблема может быть решена в случае установки насоса на байпасе, но только на обратном стояке, и рядом с ним необходимо будет врезать шаровой кран. Неудобство такого решения состоит в том, что каждый раз перед тем, как включить насос, потребуется перекрывать кран, после выключения — открывать.

Как вариант, вместо этого можно установить обратный пружинный клапан, но в этом случае возрастет гидравлическое сопротивление. Иногда домашние умельцы переделывают такие клапаны, превращая их в нормально открытые. Для этого с них снимаются пружинки или производят их установку «наоборот». В результате в такой системе появятся периодические неприятные хлопающие звуки.

Более эффективным решением станет установка обратного поплавкового клапана Valtec. Такой поплавок в положении естественной циркуляции бездействует и не препятствует движению теплоносителей, лишь, когда включается насос на байпасе, поплавок перекрывает основной стояк, и поток направляется через него.

Уклон труб в системе отопления.

Для того чтобы работа отопительной системы частного дома была эффективной и бесперебойной, необходимо при монтаже отнестись со всей ответственностью к вопросу уклона труб. Этот момент очень важен в гравитационной конструкции трубопроводов или в отоплении с естественной циркуляцией. Здесь все тепло перемещается от котла к приборам отопления и обратно только благодаря правильному уклону.

В очень редких случаях трубы прокладывают горизонтально. Иногда это необходимо и предусмотрено местными условиями. Строго горизонтальную прокладку трубопроводов или систему с принудительной циркуляцией допускают только тогда, когда скорость движения воды составляет не меньше 0,25 м/с и воздушные пробки уносятся под ее воздействием. Это достигается путем давления, созданного циркуляционным насосом. При этом спуск воды из такой отопительной конструкции очень затруднен.

В основном монтаж труб требует уклона. В процессе эксплуатации трубопроводов скапливается воздух, который может найти выход, а также при опорожнении вся вода, которая выделится, тоже может «уйти» вниз, если наклон сделан правильный.

Каким должен быть уклон труб?

Прежде всего необходимо знать, что уклон будет считаться правильным, если воздушники, устройства, сбрасывающие воздух из системы отопления, будут расположены против направления движения воды в самой высокой точке водопровода.

Такое направление верхних магистралей актуально в насосных режимах отопления. В системах же с естественной циркуляцией трубы прокладывают с направлением по движению воды. При этом скорость ее движения должна быть меньше скорости перемещения воздушной массы в воде. И еще, в конструкциях с верхней подачей уклон трубопроводов делают вниз.

Стоит отметить, что само направление уклона трубопроводов не имеет особого значения. Важно именно быстрое избавление от «лишнего» воздуха, что возможно только при правильной и грамотной направленности труб и расположению воздушников.

В прокладывании нижних магистралей уклон делается в сторону теплового пункта дома, а именно в то место, где с опорожнением вода спускается в канализационную систему.

В том случае если магистрали две, подающая и обратная, то наиболее рациональным будет сделать уклон в одном направлении.

В насосной системе уклон подающих труб и всех подводок к отопительным приборам возможен по направлению движения воды. Но такое допускается только при обеспечении самопроизвольного движения скоплений воздушных масс против направления движения воды, то есть в обратную сторону.

По общепринятым требованиям санитарных стандартов откос соединений канализации составляет 2 см на м, но в отоплении достаточно будет произвести уклон в 0,5 см на м. Чаще всего эта цифра округляется до 10 мм.

Предварительная разметка угла откоса труб зависит от вида режима отопления в доме. Для замеров понадобится водяной уровень: либо ватерпас, либо гидроуровень — шланг, на концы которого надеты прозрачные колбы.

Правила подбора уклона труб отопления в различных случаях:

Для беспрепятственной циркуляции теплоносителя по системе правильный наклон в сторону течения воды будет равен 10 мм на 1 м трубопровода. Расчет актуален для направления от нагревательного котла к радиаторам отопления и при выводе из системы.

В конструкциях с принудительной циркуляцией теплоносителя при помощи насоса уклон магистралей применять необязательно. Здесь трубопровод будет проложен горизонтально. Уклон можно сделать минимальным в 2-3 мм в сторону сливной запорной арматуры. Это поможет удалить воду с труб перед проведением ремонта либо во избежание повреждений при длительном простое в холодное время года.

Для горизонтального отвода при подключении к батарее вертикальных трубопроводов с длиной более 0,5 м допускается откос в 10 мм по направлению течения воды. Если длина отвода меньше, то и уклон делать не следует.

Для однотрубных и двухтрубных систем, где применяется принудительная насосная циркуляция, все эти требования к монтажу водопроводов совсем необязательны. Монтаж всех магистралей устанавливается либо прямолинейно, либо с незначительным скатом в 2-3 мм в сторону слива. Таким образом, если планируется проведение ремонтных работ или простой системы на протяжении длительного времени в зимнее время, то слив большей части теплоносителя производится без труда в нижней точке.

Уклон труб в зависимости от условий и системы отопления

Самые обычные условия монтажа предусматривают наклон более 1% (0,01). В этом случае все то сопротивление, которое вызвано гидравлическим трением и активным движением воды, будет гораздо меньше подъемной силы.

Паровые системы отопления требуют уклона горизонтальных соединений, для того чтобы при эксплуатации и опорожнении отопительной конструкции выводился конденсат. Трубопровод для такой паровой системы прокладывают с наклоном по направлению движения пара. Это необходимо для того, чтобы обеспечить самотечное движение попутного конденсата, который образуется через стенки труб с потерей тепла. Если же в одной магистрали движение пара и конденсата будет встречным, то оно сопровождается гидравлическими ударами. По этой причине крайне не рекомендуется делать уклон паропровода против направления движения пара.

Для самотечных конденсаторных магистралей уклон устремляют в сторону стока конденсата. А вот для напорных труб возможно произвольное направление. Таким образом, при опорожнении происходит спуск конденсата.

Для всех магистралей: паровых и напорных конденсаторных, а также водяных в насосных режимах — специалисты рекомендуют ориентировать уклон в 3 мм, а в некоторых случаях опускать на 2 мм.

Схемы наружной канализации с уклоном.

Проложение трубопровода осуществляется открыто. Исключением является система водяного отопления из-за встроенных в конструкции зданий нагревательных стояков и элементов.

Скрытая прокладка труб возможна в том случае, если технологические, конструктивные, гигиенические и архитектурные требования обоснованы. Тогда в местах расположения арматуры и сборных соединений нужно предусмотреть люки.

Еще раз стоит заметить, что все магистрали трубопроводов воды, пара и конденсата следует устанавливать с наклоном не меньше 2 мм, а паропроводы — не меньше 6 мм, причем против движения пара.

Все подводки к нагревательным приборам делаются со склонением в сторону движения теплоносителя. Уклон составляет от 5 до 10 мм по всей длине подводки.

Монтаж трубопроводов с уклоном в системе отопления

Итак, трубы куплены, проект разработан и все тщательно продумано, теперь можно приступить непосредственно к монтажу. Для работы потребуются следующие инструменты:

разводной ключ;

«универсальный» газовый ключ хорошего качества;

специальный ключ для металлопластиковых труб;

специальный ступенчатый ключ для разъемных соединений.

Пошаговая инструкция по монтажу трубопроводов отопления:

Трубы нужно установить так, чтобы обеспечивалось склонение в сторону участка системы, который расположен внизу. В этом месте нужно установить клапан или сливной кран.

Затем трубопровод необходимо разграничить на участки. Каждый такой участок должен без затруднений перекрываться в случае необходимости. Это условие нужно выполнить для того, чтобы эксплуатация системы была максимально удобна, а также чтобы избежать аварийных ситуаций.

Если трубы из полипропилена, то при установке необходимо строго проследить надежность крепления. Для этого существует специальная система держателей, которая монтируется дополнительно и предупреждает о появлении в трубопроводе провисаний.

Если монтаж предусматривает разделение стояка на участки, то можно для этой цели соорудить неподвижную опору. Крепится она в точке ответвления под и над располагающимся там тройником. Это предотвратит оседание трубопровода.

Компенсацию трубопровода, которая необходима между неподвижными опорами, можно выполнить различными методами: изменить трассу трубопровода; установить П-образный компенсатор; установить компенсатор в форме петли.

Сварка выполняется строго по инструкции, которая прилагается ко всем материалам и оборудованию.

Если возникает необходимость нарезки труб, то для этого нужно взять только остро заточенный инструмент. Это могут быть специальные ножницы для нарезки либо труборез.

Если установка горячего трубопровода из полипропиленовых труб производится самостоятельно, то все переходы нужно сделать латунной запрессованной вставкой, в которой есть внутренняя и наружная резьба.

После выполненных работ по монтажу обязательно следует проверить систему отопления на возможные недостатки и погрешности с целью их обнаружения и устранения.

Испытание системы трубопроводов после монтажа

Чтобы начать проверку системы, нужно обзавестись прибором для деаэрации труб без установки водомеров. Ход работы на испытание системы выполняется в таком порядке:

Наполнить трубопровод. Делать это следует с самого низкого места всей системы.

Участок, который выбран для испытания, не должен быть более 100 м.

Медленно повышаем давление и доводим его до предельного уровня.

Проверка длится не более часа. Этого времени достаточно для того, чтобы выявить возможные места протечек.

Монтаж завершен, и теперь трубопровод в совокупности должен составить единую систему отопления.