- Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

- Миф 1. Все нагреватели пожароопасны, а особенно масляные

- Миф 2. Инфракрасные обогреватели опасны для здоровья

- Миф 3. Некоторые типы обогревателей не сжигают кислород

- Миф 4. Есть обогреватели, которые не сушат воздух

- Миф 5. От обогревателей болит голова

- Миф 6. Чем мощнее обогреватель, тем он эффективнее

- Миф 7. Существуют специальные энергосберегающие обогреватели

- Что мы знаем о мигрени, или всем мигренозникам посвящается

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Миф 1. Все нагреватели пожароопасны, а особенно масляные

Действительно, все электроприборы являются пожароопасными по умолчанию, и обогреватели — не исключение, ведь они подключаются к электросети. Но давайте разберемся.

В современных электрических обогревателях установлены безопасные ТЭНы, которые защищены от замыканий. У многих приборов предусмотрены терморегуляторы, которые вообще не дают устройству перегреваться и отключаются при достижении определенной температуры.

У конвекторов температура корпуса и вовсе не поднимается выше 90 ᵒC, а в некоторых случаях и 60 ᵒC. В современных тепловентиляторах все пожароопасные элементы тоже закрыты, а безлопастные модели и устройства с керамическим нагревательным элементом тем более не опасны. Подробнее о разных типах и моделях безопасных обогревателей читайте в недавней статье.

Современные обогреватели защищены от электрических замыканий и перегрева

Но больше всех достается масляному обогревателю: «Перевернется, кипящее масло выльется, всем конец,» — примерно так звучат эти страшилки. Хотя масляные модели — одни из самых безопасных. На таких даже можно сушить белье (но на всякий случай напомним, что делать это лучше под контролем).

Масло не выплескивается из корпуса просто так, как описывают это авторы страшилок. Оно герметично закрыто внутри прибора, и вы не можете почувствовать даже его запах, не говоря уже о протечках. Сомневаетесь по какой-то причине в герметичности корпуса? Тогда вообще не покупайте эту модель, выберите другую, в надежности которой будете уверены.

Опасность же представляют, в основном, старые обогреватели с нихромовой проволокой — если в них попадет что-то наподобие бумаги, может случиться пожар. Но где сейчас найти этот раритет? Разве что у бабушки на антресолях.

Миф 2. Инфракрасные обогреватели опасны для здоровья

Этот миф отчасти является правдой. Однако ИК-обогреватели опасны для здоровья только при несоблюдении условий эксплуатации – что можно сказать про любой тип электроприборов.

Начнем с того, что ИК-обогреватели нагревают не воздух, а предметы в помещении — точно так же работают солнечные лучи или тепло от камина. Инфракрасное излучение — часть естественного солнечного спектра, и его не стоит путать с ультрафиолетовым излучением, которое действительно несет в себе опасность для здоровья. Волны УФ-спектра инфракрасные обогреватели не излучают.

Инфракрасные обогреватели не опасней каминов

Все научные исследования, которые проводились на данный момент, не обнаружили опасности в ИК-излучении. Тогда почему не рекомендуется направлять такие обогреватели непосредственно на человека? А все по той же причине — они могут очень сильно сушить кожу, слизистые и даже вызвать катаракту при постоянном использовании и направленности на человека. Да и просто нацеленный на людей ИК-обогреватель способен спровоцировать перегрев, что очень опасно, например, для маленьких детей. Поэтому направлять его нужно в сторону или на предметы – тогда прибор точно никому не навредит.

Кстати, в принципе действия ИК-обогревателей заключается их главное преимущество: даже после отключения прибора в помещении долго сохраняется тепло. Именно поэтому ИК-обогреватели часто используют на открытом воздухе, например, на террасах.

Миф 3. Некоторые типы обогревателей не сжигают кислород

С точки зрения физики и химии «сжигание кислорода» — это уменьшение его количества в воздухе. Но ни один из ныне существующих типов обогревателей просто не способен сжигать кислород, так как они используют нагревательные элементы закрытого типа.

В совсем старых приборах использовалась раскаленная спираль открытого типа, но сейчас такие встретить можно разве на сайтах продажи ненужных вещей. Также открытая спираль используется в электрокалориферах, но в них она постоянно охлаждается из-за потока нагнетаемого воздуха, а сами приборы не применяют для обогрева жилых помещений.

Современные электрообогреватели не способны сжигать кислород

Так что нет, ни один из существующих ныне типов обогревателей не сжигает кислород каким-то особым образом.

Некоторые пользователи приписывают определенный запах, возникающий при горении пыли, налипшей на решётку, как раз эффекту от сжигания кислорода. Но это разные вещи — да, запах неприятный, но не опасный (конечно, если у вас не лежит на решетке пятилетний слой пыли). И лучше все-таки вытирать с обогревателей пыль перед включением.

Миф 4. Есть обогреватели, которые не сушат воздух

Единственное, что обогреватели могут делать с воздухом кроме нагрева — это сушить его, и это нормально. При нагревании воздуха уменьшается его относительная влажность — именно благодаря этому явлению мы сушим волосы феном. И точно по такому же принципу воздух осушают батареи центрального отопления и, конечно, обогреватели.

Воздух сушат все отопительные приборы, обогреватели — не исключение

Более того — воздух сушат все обогревательные приборы. Если производитель уверяет, что конкретная модель этого не делает, то он явно хитрит. Такой обогреватель должен иметь, как минимум, встроенный увлажнитель – а подобных моделей на коммерческом рынке пока не существует.

Поэтому если не хотите, чтобы воздух в помещении становится слишком сухим, мы рекомендуем во время всего отопительного сезона (или на протяжении периода, когда вы пользуетесь обогревателем) дополнительно включать увлажнитель воздуха.

Миф 5. От обогревателей болит голова

На самом деле не существует обогревателей, которые напрямую вызывают у пользователя головную боль из-за каких-то особенностей своей работы. Однако это явление можно объяснить. Зачастую мы закрываем окна, когда включаем обогрев – и это вполне логично, ведь так проще сохранить тепло. Многие вообще ставят прибор прямо возле рабочего места или любимого дивана.

Голова болит не от обогревателя, а от духоты

В результате голова болит от духоты и оксида азота, как это бывает в любом непроветриваемом помещении. Доступ кислорода все-таки нужен — вот такой замкнутый круг.

Также самочувствие может ухудшиться из-за пересушенного воздуха – что с этим делать, мы рассказывали выше.

Миф 6. Чем мощнее обогреватель, тем он эффективнее

По идее, обогреватель с высокой мощностью быстрее прогреет любое помещение, а потом его можно просто отключить. Но если задуматься, в небольшом помещении целесообразнее использовать прибор средней мощности, который не устроит вам Сахару и не заставит плакать над счетами за электроэнергию, но при этом быстро справится со своей задачей. В таком случае уже можно говорить об эффективности.

Эффективность обогревателя зависит не от мощности

Чтобы купить действительно эффективный обогреватель, нужно учесть огромное количество параметров. В первую очередь, стоит знать площадь помещения, которую вы собираетесь отапливать, хотя и это даст только приблизительное понимание необходимой мощности. Не советуем заострять внимание на заявленную производителем площадь обслуживания — иногда эти цифры указаны просто для привлечения покупателей.

Очень приблизительно принято считать, что 100 Вт электроэнергии хватит на обогрев 1 кв.м. То есть для помещения площадью 12 кв.м. нужен обогреватель мощностью 1200 Вт и т.д. Однако важна не только площадь, но и толщина стен и высота потолков, количество и размер окон и дверей. Также нужно учитывать условия эксплуатации устройства. Например, при сильных морозах нужен более мощный прибор, а для отопления в межсезонье можно взять обогреватель с меньшими аппетитами. Не говоря уже о том, что у разных моделей бывает разная длительность циклов работы-отключения и особенности конструкции.

Так что заявка о какой-то особенной мощности обогревателя — обычно еще один маркетинговый трюк, не более. А эффективность работы каждого устройства зависит от условий, в которых его используют.

Миф 7. Существуют специальные энергосберегающие обогреватели

Производители очень любят говорить, что их обогреватели поддерживают особые энергосберегающие технологии. Одно время такие свойства приписывали инфракрасным приборам, сейчас — керамическим: их энергопотребление сравнивают буквально с лампочкой.

Сколько бы обогреватель не потребил энергии, она превращается в тепло, поэтому энергоэффективность у всех приборов одинаковая

Но абсолютно любой обогреватель работает на основе нагревательного элемента, который греется за счет прохождения электрического тока и отдает тепло в воздух. То есть все электрообогреватели всю полученную энергию преобразуют в тепло и отдают. Потери при этом столь незначительны, что принято считать КПД всех типов приборов равным 100%.

Тепловентиляторы и конвекторы быстро нагревают воздух, ИК-обогреватели тратят энергию на прогрев предметов, но позволяют дольше сохранять тепло, а их масляные «коллеги» долго разогреваются сами, запасают тепло и потом также долго его отдают. То есть фактически ни один из приборов не является более или менее энергоэффективным, чем остальные — они просто обогревают помещение с разной скоростью.

Еще есть мнение, что обогреватели с низкой мощностью — энергосберегающие. Ведь они «съедают» меньше электроэнергии. И вроде логично: включаете маломощный прибор даже в большой комнате и он постепенно в течение всей ночи, а то и на протяжении суток греет воздух.

Но разве можно говорить о низком энергопотреблении, если прибор постоянно работает? Вы удивитесь, но все время включенный маломощный обогреватель потребляет не меньше энергии, чем недолго работающий, но с высокой мощностью.

Разбираясь в параметрах обогревателей и не доверяя нелепым мифам, гораздо проще выбрать хорошую модель для дома или даже для улицы.

Что мы знаем о мигрени, или всем мигренозникам посвящается

Нет такого человека на Земле, у кого бы никогда не болела голова. Она может болеть после напряженной работы, из-за недосыпа или на утро после вечеринки. Но у большинства людей боль проходит после часа отдыха или таблетки аспирина. А у 10% человечества головная боль ассоциируется с потерянными часами жизни, в которые они не могут делать абсолютно ничего, даже спать. Эта боль изматывает, от нее никуда не деться, она не проходит от таблеток или сна, и кажется, что она будет длиться вечность. Боль может провоцировать повышение температуры, приступы паники и страха. Это мигрень. Древнее заболевание, породившее вокруг себя множество легенд. Почему мы знаем о мигрени так мало? И знаем ли что-то вообще?

Легенда об элитной болезни

Существует мнение, что мигрень — это болезнь гениев и высоких интеллектуалов. Многие люди, записавшие себя на страницы истории, мучились головными болями. Гай Юлий Цезарь, Карл Маркс, Карл Линней, Чарльз Дарвин, Альфред Нобель, Зигмунд Фрейд, Блез Паскаль, Людвиг ван Бетховен, Петр Ильич Чайковский, Рихард Вагнер, Фредерик Шопен — это лишь несколько имен в длинном списке знаменитых мигренозников. Возможно, именно поэтому возник миф, что мигрень — это плата за талант. Однако это не так. Просто и великие люди страдают от болезней «простых смертных, а проблема мигрени затрагивает примерно одну десятую населения планеты!

Легенда о молодой болезни

То, что ученые пока не до конца изучили мигрень, не значит, что это молодая болезнь. Еще за 3000 лет до нашей эры шумерский поэт, имя которого не сохранилось, описал головные боли, сопровождавшиеся возникновением слепоты. Первым врачом, который профессионально описал мигрень, был Гиппократ. Он зафиксировал, что перед самой болью у человека могут возникать нарушения зрения, а во время приступа — рвота. Во II веке нашей эпохи врач Гален назвал боль «гемикранией», что переводится как «половина головы». Это связано с тем, что у подавляющего количества мигренозников боль распространяется только в одной стороне черепа. Позднее медики древности также заметили, что «очаг» мигрени может находиться в глубине глазниц (в висках) или в затылке. Кроме того, они установили, что перед мигренью у человека могут возникать определенные ощущения: слабость, «туман», блики, зигзагообразное искажение предметов и другие спецэффекты в поле зрения, слуховые галлюцинации, неспособность связно мыслить. А во время приступа больной зачастую боится света, резких звуков, запахов, движений и порой даже прикосновений.

Средневековье не прибавило познаний человечества о мигрени. После Ренессанса, в XVII веке, швейцарский врач Вепфер предположил, что мигрень связана с расширением сосудов мозга. В то же время ученые выносят теорию о наследственном характере болезни. В XIX веке выходят сразу несколько научных работ о мигрени, в которых медики пытаются дать клиническое описание приступов и найти лекарства. В начале ХХ века выходит около 500 статей и монографий об этой загадочной болезни. Но в стане ученых нет согласия. Они не могут не только определить, почему же возникает эта боль, но и даже разобраться в симптомах, которые можно с уверенностью приписать мигрени.

Легенда о «простой» головной боли: к чему приводит мигрень

Дело в том, что при мигрени у человека чаще всего не наблюдается каких-либо патологических изменений. Мигрень — это и сосудистое, и неврологическое, и биохимическое заболевание одновременно. Это приводит к целому букету ощущений, которые возникают у больного при приступе, которые нельзя описать простой фразой «у меня болит голова».

Головные боли делятся на два типа: первичные и вторичные. Во вторую группу входят боли, которые являются симптомом какой-либо болезни, например, шейного остеохондроза, менингита, простудных заболеваний, сотрясения головного мозга, травмы головы и других недомоганий. К первой группе относятся те боли, которые сами по себе являются болезнью. Также к первичным болям относят головную боль напряжения, которая возникает из-за эмоционального или физического переутомления, и кластерные головные боли. Мигрень входит в первую группу.

Эту боль нельзя назвать безобидной. Те больные, которые страдают от мигренозных болей, более подвержены к самоубийству, чем люди со «здоровой» головой, рассказывают авторы научной статьи в журнале Headache Американского общества головной боли. Исследователи из Мичиганского государственного университета наблюдали в течение двух лет за двумя группами людей: тех, которые страдают от головных болей, и тех, у кого ее нет. Выяснилось, что в первой группе убить себя пытались примерно 10%, а во второй — 1%. С чем связаны такие высокие цифры у мигренозников, неясно: с химией боли, с состоянием депрессии или с сильным болевым синдромом, которые сопровождают мигрень.

Легенда о «простой» головной боли: как развивается приступ

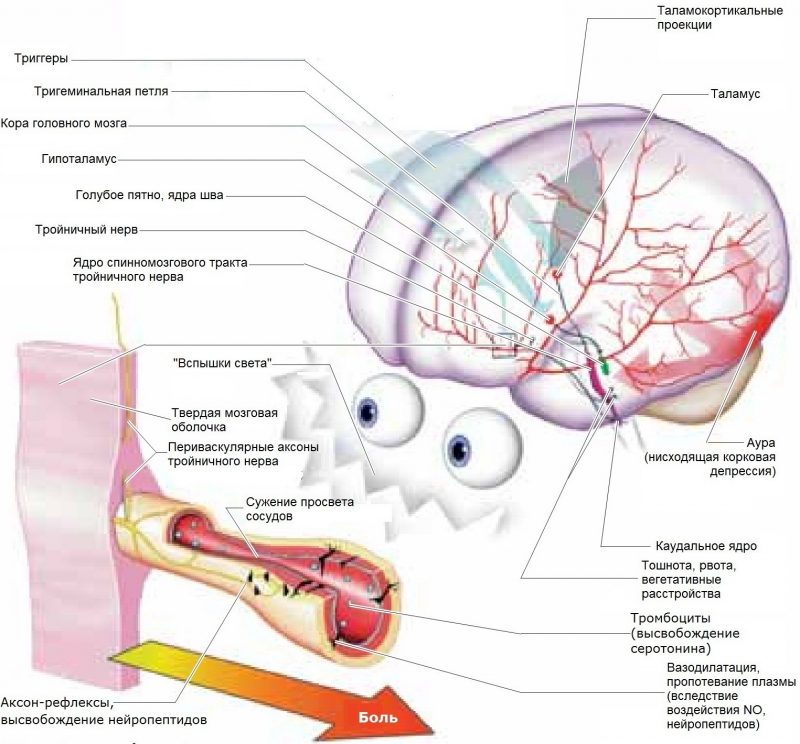

Считается, что приступ мигрени могут провоцировать определенные факторы, индивидуальные для каждого, так называемые триггеры. Обычно мигренозники интуитивно определяют их и стараются избегать: это может быть солнечная погода, жара, определенная еда, запах или звук, даже цвет. Но не всегда это так.

Развитие приступа мигрени протекает по-разному. Полный цикл делится на четыре стадии. Сначала у мигренозников может наступить фаза предвестников приступа, так называемый продром. В это время больной чувствует раздражительность или, наоборот, крайнюю усталость. Может повысится аппетит. Вторая фаза — это аура. Она есть у трети больных. Чаще всего, на этой стадии больные могут видеть необычные фигуры перед глазами, вспышки света, «затуманивания» пространства. Бывают и другие нарушения, например, слуховые или обонятельные галлюцинации, ощущение онемения.

Самая тяжелая фаза — фаза боли, длится от нескольких часов до 2−3 суток. Боль чаще возникает в одной половине головы, но может захватывать и всю голову. Обычно очаг находится в лобной, височной части или у основания спинного мозга, хотя «эпицентр» может быть где угодно на периферии черепа. Обычно это пульсирующая или распирающая боль, которая усиливается при движении и физических нагрузках. Нередко возникает тошнота и даже рвота, которая субъективно облегчает головную боль. Во время приступа могут быть неприятны свет и звуки, любые запахи — хочется остаться одному и залезть под одеяло.

И, наконец, наступает заключительная фаза разрешения. В этот период тонус и любовь к жизни возвращаются, но чувство утомленности может не проходить. Кажется, что мигрень где-то рядом, и ты настороженно ожидаешь возобновления боли. Ведь приступ может утихать и вновь разрастаться в течение нескольких суток.

Легенда о «простой» головной боли: что происходит в голове при мигрени

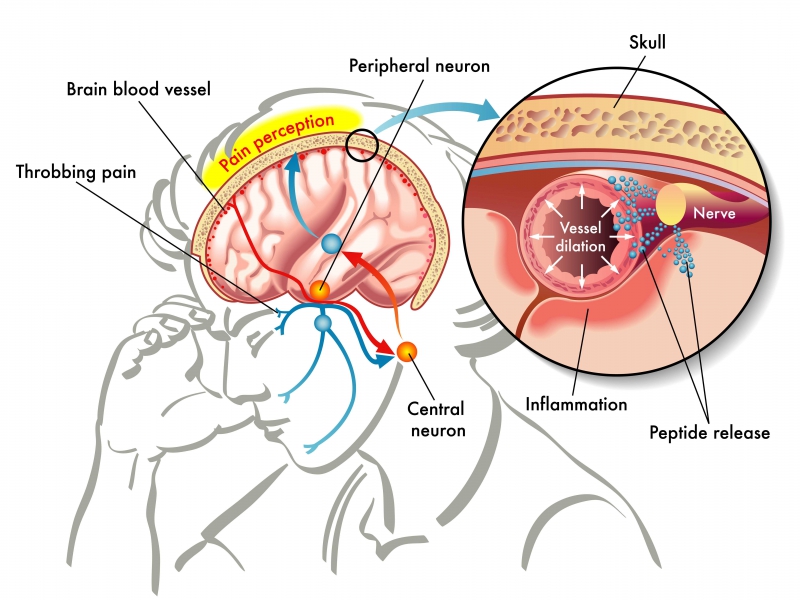

За все это время в голове происходит несколько биофизических процессов. В первой фазе мигрени возникает спазм сосудов головы, то есть они сужаются и становятся очень чувствительными к любым физическим деформациям. Это вызывает локальную ишемию мозга. Ишемия — это резкое снижение кровоснабжения, что приводит к кислородному голоданию нервных клеток и, как следствие, к потере работоспособности, ухудшению памяти и функционирования нервной системы в целом.

Излишки крови давят на стенки сосудов, что приводит к их резкому расширению (распирающая боль). Появляются микровоспаления, на которые реагируют нервные рецепторы. Считается, что это и вызывает мигренозную боль. В то же время происходит атония стенок сосудов, то есть падение их тонуса. Увеличиваются пульсовые колебания стенок, именно поэтому больные ощущают пульсирующую боль. Затем образуется отек тканей, окружающих сосуды, что уже становится причиной тупой и постоянной боли. И наконец, эти «головные» изменения останавливаются и постепенно затухают.

В большинстве случаев мигрень распространяется только в одной половине головы, но иногда боль переходит из одного полушария в другое. Это может быть связано с тем, что кровоснабжение мозга у мигренозников происходит неравномерно — к такому выводу пришла научная группа Университета ИТМО.

Легенда об изученной болезни

В народе считается, что мигрень, как и любая другая головная боль — это неврологическое заболевание. С одной стороны, это справедливо, ведь с болью в голове идут к врачу-неврологу. Но одновременно мигрень развивается из-за нескольких других факторов, не связанных прямо с нервной системой, в том числе, это биохимические процессы. Биохимические механизмы возникновения приступов изучены мало, однако известно, что при этом нарушается обмен некоторых веществ, прежде всего серотонина, а также катехоламинов и гистамина. Участие в развитии мигрени принимают пептид брадикинин (он обладает сильным сосудорасширяющим действием), простагландины и гепарин, говорится в журнале «Наука и жизнь».

Не исключено, что мигрень обусловлена врожденными нарушениями работы гипоталамуса — отдела мозга, который регулирует обмен веществ, температуру тела, осуществляет взаимодействие нервной и эндокринной систем, а также таламуса, который контролирует сенсорные функции организма. При этих нарушениях уровень серотонина в мозге снижается, постоянная нехватка серотонина «мобилизует» тромбоциты, которые содержат большое количество этого вещества. В правом полушарии мозга тромбоцитов содержится больше, поэтому правая сторона головы у страдающих мигренью болит чаще. Также односторонний характер болей иногда обуславливают активацией или повреждениями тройничного нерва, того самого, который ответственен за сенсорные ощущения лица.

Очень устойчива версия о том, что мигрень — это именно сердечно-сосудистое заболевание. То есть расширение и сужение кровеносных сосудов происходит не в качестве побочного эффекта, а как прямое следствие нарушений в работе этой системы. Некоторые ученые также являются адептами теории о том, что предрасположенность к этому заложена в генах. В журнале Nature Genetics были опубликованы данные генетических исследований, которые выявили десятки генов, специфичных только для мигренозников. При этом половина из них была свидетельством и предрасположенности к различным сосудистым заболеваниям.

Самое сложное в понимании мигрени заключается в том, что не все симптомы болезни одинаково проявляются у пациентов. Головные боли имеют разный характер, периодичность, и биохимические ее проявления также сильно различаются. Поэтому можно говорить о том, что мигрень одновременно изучена и нет.

Легенда о лечении и профилактике

Профилактика мигрени выглядит неубедительно. Врачи советуют высыпаться и не пересыпать, не нервничать, не переедать, вовремя питаться, не употреблять много шоколада и апельсинов, не перебарщивать с алкоголем, табаком и другими вредными веществами, заниматься спортом и быть на свежем воздухе. Но ведь это рекомендации для любого нормального человека! И как их можно соблюдать все в реальной жизни? Поэтому согласимся, что естественных средств профилактики мигрени не существует.

Сегодня для медикаментозной профилактики мигрени врачи могут назначить несколько препаратов, в зависимости от показаний пациента. Во-первых, это блокаторы серотонина. Ведь, как мы помним, именно резкое повышение, а затем уменьшение количества этого вещества в организме может приводить к мигреням. Во-вторых, это антидепрессанты. Установлено, что при мигрени пациенты склонны к депрессиям, подавленным состояниям, резкой смене настроения, что негативно влияет на нервную систему. Также могут применяться гормональные препараты и бета-блокаторы. Последние применятся для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Они «блокируют» доступ к сердцу гормонов и веществ типа адреналина, которые ответственны за усиленную, стрессовую работу органа. В результате сердце бьется реже и слабее.

Что может помогать при приступе мигрени? Иногда — обычные парацетамол и аспирин, кофеин. Иногда — обезболивающие, типа ибупрофена. Если не помогает, то назначают препараты, содержащие триптан. Их используют для так называемого «купирования» мигрени, то есть быстрого снятия острой боли. Эти вещества известны уже сотню лет, но активно использоваться стали в последние десятилетия, и иногда в Интернете можно прочитать, что их называют «золотым стандартом» лечения мигрени. Триптаны избирательно воздействуют на артериальные сосуды мозга, заставляя их сужаться, при этом практически не влияя на общий кровоток и коронарные сосуды. Также препарат блокирует боль на уровне рецепторов и препятствуют неврологическому воспалению в голове. Кроме того, исследования показывают, что триптаны могут воздействовать на синтез серотонина. Однако слишком частый прием триптанов со временем провоцирует увеличение синтеза вещества в различных областях мозга.

Также сегодня ученые по всему миру пытаются найти лекарство, которое воздействует на гены, ответственные за возникновение мигрени. Правда, пока никаких действительно работающих средств не синтезировано.

Главный посыл этого текста прост: мы знаем о мигрени не все, что хотели бы, но мы знаем главное. Это болезнь. Она может вызывать такие осложнения, как инсульт, приступ эпилепсии и хронические головные боли, которые длятся больше 15 дней в месяц. Поэтому, мигренозники и страдающие «головой» — все к врачу!