СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

При автоматизации систем отопления заданный график подачи теплоты обеспечивается путем поддержания регулятором соответствующего графика температур теплоносителя. Могут применяться следующие способы поддержания графика температур теплоносителя, циркулирующего в системе отопления:

1 ) поддержание графика температур теплоносителя в подающем трубопроводе — t01;

2) поддержание графика температур теплоносителя в обратном трубопроводе — t2;

3) поддержание графика разности температур теплоносителя в обоих трубопроводах Dt=t01 -t2.

Первый способ, наиболее распространенный за рубежом, приводит к завышению подачи теплоты в теплый период отопительного сезона примерно на 4 % годового теплопотребления на отопление вследствие необходимости спрямления криволинейного графика температур воды в подающем трубопроводе.

Второй способ рекомендуется применять при автоматизации систем, в которых возможно изменение расхода циркулирующего теплоносителя (например, при подключении системы отопления к тепловым сетям через элеватор с регулируемым сечением сопла, с корректирующим насосом, установленным на перемычке между подающим и обратным трубопроводами). Контроль температуры в обратном трубопроводе гарантирует нормальный прогрев последнихпо ходуводы в стояке отопительных приборов.

Третий способ наиболее эффективен, так как при нем повышается точность регулирования,из-за того, что график разности температур — линейный, в отличие от криволинейных графиков температур воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления. Но он может применяться только в системах отопления, в которых поддерживается постоянный расход циркулирующего теплоносителя (например, при независимом присоединении через водоподогреватель или с корректирующими насосами, установленными на подающем или обратном трубопроводах системы отопления). При известном расходе воды, циркулирующей в системе,этот способ регулирования является наиболее точным, так как еще устраняет ошибки в подаче теплоты при наличии запаса в поверхности нагрева отопительных приборов (при других способах регулирования поддержание расчетного графика приведет к перерасходу теплоты и из-за незнания фактического значения показателя степени т в формуле коэффициента теплопередачи отопительного прибора).

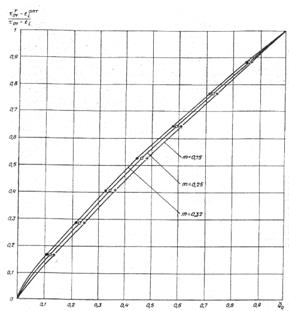

На рис. 2 и 3 представлены графики изменения относительной температуры воды в подающем

Рис. 2. Графики изменения температурного критерия системы отопления по температуре воды в подающем трубопроводе —

Эти рисунки иллюстрируют значительное влияние на степень криволинейности графиков температур воды фактического значения коэффициента m, который зависит от типа отопительных приборов и способа прокладки стояка. Так. например, в системах отопления с замоноличенными стояками и конвекторами «Прогресс» следует принимать m= 0,15, а в системах отопления с конвекторами «Комфорт» и открыто проложенными стояками m= 0,32. В системах с чугунными радиаторами m = 0,25.

Используя эти графики, находят искомую температуру воды в подающем или обратном трубопроводе при различных температурах наружного воздуха: для требуемой tн находят по формулам (1) и (2) или из графика рис.1 относительный расход теплоты на отопление Q0, а

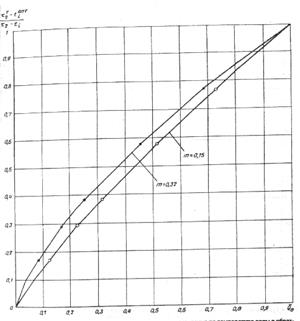

Рис. 3. Графики изменения температурного критерия системы отопления по температуре воды в обратном трубопроводе

по нему — из графиков рис. 2 или 3 относительную температуру воды. Затем по нижеперечисленным формулам — искомую температуру воды:

Значения ti и ti опт принимаются теми же, что и при определении Q0.

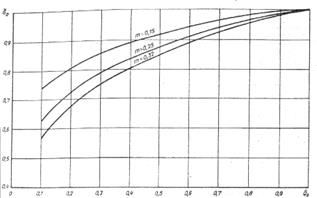

На рис. 4 приведены для однотрубных систем отопления требуемые графики изменения относительной температуры воды в подающем (t T 01-ti опт )/(t01 -ti) обратном (t T 2-ti опт )/(t2 -ti) трубопроводах и их разности (t T 01-t T 2)/(t01 -t2), обозначаемые далее критерием Q, и определенные исходя из обеспечения одинакового изменения теплоотдачи первых и последних по ходу

Рис. 4. Графики изменения относительных температур теплоносителя в однотрубных системах отопления при количественно-качественном регулировании

воды в стояке отопительных приборов. При этом в системах отопления расход циркулирующего теплоносителя должен изменяться (количественно-качественное регулирование) в соответствии с графиками, приведенными на рис. 5, Графики построены по следующим формулам для различных m:

где G0, G0max расход циркулирующего теплоносителя соответственно при текущей наружной температуре и расчетной для проектирования отопления.

При регулировании подачи теплоты в системах отопления центральных тепловых пунктов (ЦТП) температурные графики определяются по тем же зависимостям, как и для систем отопления отдельных зданий, подставляя иное значение расчетной температуры. Например, для ЦТП с независимым присоединением квартальных

Рис. 5. Графики изменения относительного расхода воды в однотрубной системе отопления при количественно-качественном регулировании

сетей отопления t01=120 °С, а для ЦТП с зависимым присоединением —t01 =150 °С.

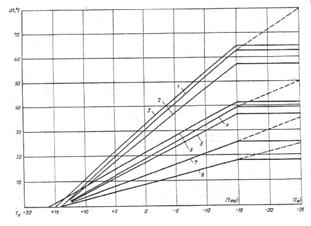

Если вентиляционная нагрузка потребителей, подключенных к ЦТП, не превышает 15 % отопительной, более оптимальным в ЦТП остается регулирование по разности температур воды в подающем и обратном трубопроводах (при размещении корректирующих насосов на перемычке устанавливают дополнительный регулятор для стабилизации расхода воды в квартальных сетях). При этом, соблюдая принцип ограничения максимального расхода сетевой воды на вводе теплового пункта, для компенсации недогрева зданий в часы прохождения максимального во-доразбора график температур, задаваемый регулятору, повышается на 3 °С против отопительного. Тогда в часы максимального водоразбора график все равно не будет выдерживаться, но за счет превышения его в остальные часы в целом за сутки здание получит норму расхода теплоты. Примерные графики регулирования подачи теплоты для условий расчетной наружной температуры минус 25 °С приведены на рис. 6.

При регулировании подачи теплоты на отопление в ЦТП, когда постоянство расхода теплоносителя не обеспечивается (отсутствует корректирующий насос или при установке корректирующего насоса на перемычке отсутствует регулятор стабилизации расхода воды) и системы отопления подсоединены к квартальным сетям через элеваторные узлы, следует поддерживать график температур воды в обратном трубопроводе. При этом значение параметра (t T 2-ti опт )/(t2 -ti) следует определять исходя из соответствия изменения теплоотдачи в последних по ходу воды стояках отопительных приборов, т.е. на основе зависимостей, приведенных на рис. 3, и формулы (4).

Если вентиляционная нагрузка потребителей, подключенных к ЦТП, превышает 15 % отопительной (т.е. создается нестабильность изменения температуры обратной воды, поступающей в ЦТП, и из-за малой инерционности калориферов не допускается снижение температуры теплоносителя, поступающего к ним), подачу теплоты в квартальные сети следует регулировать поддержанием температурного графика в подающем трубопроводе без повышения его из-за ограничения расхода сетевой воды. Последнее выполняется в этом случае исходя из максимального часового расхода теплоты на горячее водоснабжение и путем воздействия на клапан, изменяющий расход теплоносителя на водоподогреватель горячего водоснабжения, а не отопления, что имеет место при меньшей вентиляционной нагрузке.

Рис. 6. Графики изменения разности температуры воды в подающем

и обратном трубопроводах системы отопления Dt в зависимости от tн

1—3—Dt = 150. 70°С соответственно наветренная ориентация фасада здания, заветренная и с ограничением максимального расхода воды, 4—6 Dt= 120. 70°С, тоже; 7—Dt= 105. .70 °С— заветренная ориентация, 8— Dt= 95.. .70 °С—тоже

Корректирующий насос системы отопления что это такое

Для снижения температуры обратной сетевой воды в схеме тепловых пунктов обычно предусматривается корректирующий контур (корректирующая линия), представляющий собой систему трубопроводов в совокупности с регулирующей и запорной арматурой и, как правило, перекачивающим устройством, при помощи которых производится регулируемый подмес теплоносителя из обратного трубопровода в подающий с целью поддержания температуры теплоносителя на выходе из теплового пункта в тепловую сеть и на входе его в систему теплопотребления согласно температурному графику. С этой же целью для управления электронасосами применяются преобразователи частоты, регулирующие вентили и задвижки, а на входе и выходе из теплового пункта устанавливаются приборы учёта. Вместе с тем практика показывает, что осуществление подмеса из обратного трубопровода в подающий требует значительных затрат энергии, тогда как часть напора в подающем трубопроводе на входе в теплопункт дросселируется шайбой.

Поиск технического решения по оптимизации работы теплового пункта за счет:

– организации импульсной циркуляции теплоносителя в корректирующей линии от использования в гидравлической схеме самоподдерживающегося водоподъемного устройства на основе гидравлического тарана;

– снижения потребления электрической энергии на обеспечение регулируемого подмеса в корректирующей линии;

– повышения эффективности работы теплоэнергетического оборудования теплового пункта от интенсификации теплообмена в случае импульсной циркуляции теплоносителя относительно поверхности теплообмена.

Материал и методы исследования

Используемый метод исследования – сравнение по наиболее важным, существенным (в плане познавательной задачи) признакам. Применяемые методы анализа и синтеза научных изысканий позволили получить техническое решение, являющееся одним из возможных путей по оптимизации корректирующего контура в тепловом пункте системы теплоснабжения, на которое был получен патент на изобретение.

Результаты исследования и их обсуждение

Известны стандартные схемы организации корректирующего контура на основе электронасосов, водоструйных элеваторов, струйных смесительных аппаратов (фисонников), гидрострелок, регуляторов температуры сетевой воды и т.п. Также известны нестандартные схемы организации корректирующего контура, которые применимы как для центральных, так и индивидуальных тепловых пунктов. Например, способ автоматического регулирования тепловой нагрузки здания закрытой системы теплоснабжения с зависимым присоединением абонентских вводов контура системы отопления через водо-водяной элеватор, включающий поддержание заданной тепловой нагрузки здания с учетом действительной температуры наружного воздуха. Тепловую нагрузку регулируют соответствующим изменением расхода воды через систему отопления в зависимости от мгновенного изменения метеоусловий ниже точки излома температурного графика изменением инжекции элеватора и дополнительно корректирующим насосом при работе системы теплоснабжения выше точки излома температурного графика [6].

В данной схеме в корректирующем контуре используется принцип регулирования величины инжекции элеваторного узла с параллельным включением, при необходимости, электронасоса, двигатель которого имеет определённый ресурс и часто нуждается в ревизиях и ремонтах. Естественно, возникает вопрос, как же сделать работу теплового пункта еще более эффективной?

Ответом может стать использование в корректирующем контуре водоподъемного устройства на основе гидравлического тарана [5,8], принцип работы которого основывается на гидроударе. Так в работе [4] представлена схема теплового пункта с пульсирующим корректирующим контуром для присоединения систем теплопотребления по зависимой схеме. Следует отметить, что названное техническое решение характеризуется такими недостатками, как узкий диапазон изменения расхода теплоносителя через корректирующую линию и, следовательно, имеет относительно малую вариативность коэффициента смешения. Данные обстоятельства обусловлены низкой устойчивостью работы самовозбуждаемого генератора гидравлического удара на основе однопоточного ударного узла (прерывателя потока) [9].

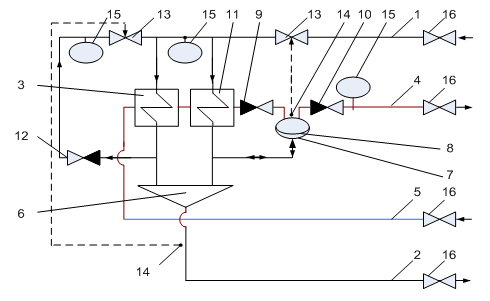

На рисунке 1 представлена блок-схема теплового пункта с корректирующим контуром на основе принципа работы гидравлического тарана для присоединения систем теплопотребления по независимой схеме, в котором обозначенные недостатки устранены путем введения в схему двухпоточного ударного узла (генератора гидравлического удара)[7].

Рис .1. Корректирующий контур на основе гидравлического тарана в схеме теплового пункта:

1 и 2 – подающий и обратный трубопроводы тепловой сети; 3 – теплообменник; 4 и 5 – подающий и обратный трубопроводы системы теплопотребления; 6 – генератор гидравлического удара; 7 – импульсный нагнетатель; 8 – эластичная диафрагма; 9 и 10 – обратные клапаны входа и выхода; 11 – дополнительный теплообменник, 12 – обратный клапан корректирующей линии; 13 – регуляторы температуры с контролирующими элементами; 14, 15 – гидроаккумуляторы; 16 – задвижки.

Тепловой пункт работает следующим образом. Изначально осуществляют присоединение соответствующих трубопроводов теплового пункта через установленные на них задвижки 16 к тепловой сети и системе теплопотребления (на рисунке 1 не указаны). Затем, через входную задвижку 16, осуществляют подачу греющей среды по подающему 1 трубопроводу тепловой сети через регулятор температуры 13 параллельно на входы по греющей среде теплообменника 3 и дополнительного теплообменника 11, после которых она поступает ко входам рабочей среды самовозбуждаемого генератора гидравлического удара 6 и через его выход(ы) рабочей среды истекает в обратный трубопровод 2 тепловой сети. При этом самовозбуждаемый генератор гидравлического удара 6 попеременно генерирует импульсы количества движения рабочей среды во входах рабочей среды, благодаря чему обеспечивается импульсная подача греющей среды с выхода дополнительного теплообменника 11 и/или теплообменника 3 через дополнительный обратный клапан 12 в гидроаккумулятор 15, где пульсации сглаживаются и греющая среда через второй регулятор температуры 13 по корректирующей линии вновь поступает в подающий трубопровод 1 тепловой сети и затем ко входам по греющей среде теплообменника 3 и дополнительного теплообменника 11. Температура нагреваемой среды постоянно фиксируется контролирующим элементом 14 первого регулятора температуры 13 и, в случае ее перегрева или недогрева, количество греющей среды, поступающей к теплообменнику 3 и дополнительному теплообменнику 11, пропорционально уменьшается или увеличивается. Второй гидроаккумулятор 15 предназначен для сглаживания остаточных пульсаций греющей среды, распространяющихся от самовозбуждаемого генератора гидравлического удара 6 к входной задвижке 16 подающего трубопровода 1 тепловой сети. Контролирующий элемент 14 второго регулятора температуры 13, установленный в обратном 2 трубопроводе тепловой сети, регулирует подачу греющей среды из обратного 2 в подающий 1 трубопровод тепловой сети пропорционально общему расходу греющей среды, поступающей по подающему 1 трубопроводу тепловой сети в теплообменники 3 и 11 и ее температуре в обратном трубопроводе 2 тепловой сети. Импульсы количества движения греющей среды на выходе теплообменника 3 и/или дополнительного теплообменника 11 обеспечивают пульсирующее изменение пространственного положения эластичной диафрагмы 8 импульсного нагнетателя 7, благодаря чему через систему обратных клапанов входа 9 и выхода 10 импульсного нагнетателя 7 обеспечивается пульсирующая циркуляция нагреваемой среды в теплообменнике 3 и дополнительном теплообменнике 11, которая, поступая в третий гидроаккумулятор 16, стабилизируется по давлению и подается через выходную задвижку 16 подающего 4 трубопровода системы теплопотребления непосредственно в саму систему теплопотребления (на рисунке 1 не указана).

В случае, если конструкцию данного теплового пункта предполагается использовать для подключения системы горячего водоснабжения, а также в других случаях при необходимости, в рециркуляционный трубопровод между подающим 4 и обратным 5 трубопроводами системы теплопотребления возможна установка регулятора давления «до себя» и/или регулятора по температуре, назначение которых – защита теплообменника от чрезмерного повышения давления при отсутствии разбора горячей воды и дополнительный подогрев нагреваемой среды за счет ее рециркуляции. Для повышения надежности работы теплового пункта между подающим 4 и обратным 5 трубопроводами системы теплопотребления, а также в корректирующий контур тепловой сети могут быть установлены электронасосы, которые, в случае отказа, ремонта или по иной причине остановки самовозбуждаемого генератора гидравлического удара 6, позволят защитить теплообменник 3 и дополнительный теплообменник 11 от «закипания» и обеспечат работу теплового пункта в режиме традиционной (постоянной) циркуляции греющей и нагреваемой сред через теплообменники 3 и 11.

С целью апробации предложенного технического решения был изготовлен макетный образец теплового пункта, выполненный согласно схеме рисунка 1 на базе двух пластинчатых теплообменников «Ридан», который представлен на рисунке 2.

Рис.2. Общий вид макетного образца теплового пункта с корректирующим контуром импульсной циркуляции

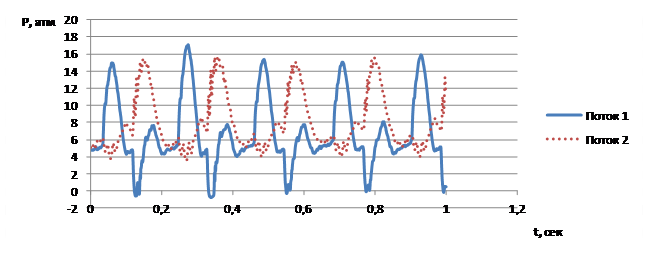

Работоспособность данного технического решения была оценена в учебно-научной лаборатории «Импульсные системы тепло- и водоснабжения» ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» г. Саранск. На рисунке 3 представлены графики пульсации давления, генерируемые на вход теплообменников теплового пункта. Данные пульсации являются локальными и за пределы гидравлической схемы теплового пункта не распространяются. Это обеспечивается за счет применения гидроаккумуляторов 15 (рисунок 1).

Из графика, представленного на рисунке 3, видно, что обеспечиваемые двухпоточным ударным узлом пульсации греющей среды являются периодическими и успешно могут быть использованы для реализации импульсной корректирующей линии. Предварительный массовый расход среды через корректирующую линию может быть определен по отношению ее массы m к общей массе теплоносителя М, поступившей к двухпоточному ударному узлу, которая связана отношением величины давления h, поддерживаемого в гидроаккумуляторе 15 перед вторым регулятором температуры 13, к располагаемому напору Н на теплообменниках 3 и 11 теплового пункта (таблица 1).