Механизация водоснабжения животноводческих ферм пастбищ

ЗНАЧЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И АВТОПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

На современных животноводческих фермах и фабриках суточный расход воды на поение и технические цели составляет десятки кубических метров. Водоснабжение ферм без механизации требует больших затрат ручного труда и средств. Так, на доставку 1 м3 воды и распределение ее животным при отсутствии механизации затрачивается до 5-6 чел.-ч, в случае автоматизации — 0,03-0,04 чел.-ч, т. е. автоматизация водоснабжения позволяет в 100 и более раз снизить затраты труда и резко сократить стоимость процесса. Кроме этого, автоматизация водоснабжения и поения способствует повышению продуктивности животных.

Практикой установлено, что в зависимости от рациона коровы в течение суток пьют воду от 40 до 60 раз.

Потребление воды животными в нужном количестве в любое время суток немыслимо без автоматического поения. Применение автопоилок повышает удойность Молочных коров на 10-15%, привес крупного рогатого скота — на 3-5 и свиней — на 14 — 18 %. Поэтому поение животных без ограничения с включением подачи воды самими животными (самопоение) является весьма важным процессом в животноводстве.

СПОСОБЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМ

Основной формой современного водоснабжения является водопровод — совокупность сооружений с оборудованием для механизированной добычи, транспортирования и распределения воды потребителям.

В зависимости от расположения водоисточника относительно потребителей водопроводы подразделяют на самотечные и напорные. В производстве широкое применение получили напорные водопроводы. На рис. 1 показаны наиболее характерные схемы их при заборе воды: а — из открытого источника насосным агрегатом с последующим нагнетанием ее в водонапорный бак, б — из группы шахтных колодцев; в — из бурового колодца и г — из шахтного пли бурового колодцев безбашенной установкой.

Для забора воды из открытого источника (река, озеро, водоем) на берегу устраивают приемный колодец 3 (рис. 1, а), который соединяют самотечной трубой 2, имеющей на конце фильтр с источником. Вода из источника 1 по трубе 2 самотеком поступает в приемный колодец, откуда по всасывающей трубе 4 забирается насосным агрегатом станции 5 и подается по нагнетательной трубе 6 в водонапорный бак 7. Бак крепится к поддерживающей конструкцией 8 на высоте, обеспечивающей самотечную подачу воды по разводящему трубопроводу 9 всем потребителям 10 (автопоилки, водоразборные и поливочные краны, водоразборные колонки, пожарные гидранты и т. д.).

Рис. Наиболее характерные схемы производственных водопроводов на фермах: 1 — источник воды; 2 — самотечная труба; 3 — приемный колодец; 4 — всасывающая труба насосного арегата; 5 — насосная станция; 6 — нагнетательная труба; 7 — водонапорный бак; 8 — опора бает; 9 — распределительная труба; 10 — объект водопотребления; 11 — буровой колодец (скважина); 12 — насосный агрегат; 13 — воздушно-водяной бак безбашенной электроводокачки.

Забор воды из закрытых источников (грунтовые воды, межпластовые безнапорные и межпластовые напорные) осуществляется по одной из схем: «б», «в» или «г». Схема «б» применяется тогда, когда источник воды имеет малый дебит (приток воды в колодец в единицу времени). В этом случае строят группу шахтных мелководных колодцев, соединяя их между собой самотечными трубами 2. Наибольшее распространение на животноводческих фермах получили схемы водопроводов «в» и «г» с забором воды из глубоководного бурового 11 или шахтного 14 колодцев.

Как видно из рассмотренных схем водопроводов, в первых трех случаях требуются водонапорные башни. По схеме «г» вода забирается насосом 12 из шахтного или бурового колодцев и нагнетается в герметически закрытый воздушно-водяной бак и дальше под давлением сжатого воздуха подается по разводящей линии потребителям. Безбашенные напорные водопроводы можно строить для забора воды из открытых водоемов, шахтных и буровых колодцев. Эта система имеет более упрощенную схему водоснабжения и характеризуется универсальностью в отношении забора поды из различных источников.

Глава 21 механизация водоснабжения животноводческих ферм

21.1. Общая схема водоснабжения животноводческих ферм

Потребности в воде для нужд животноводства в десятки раз превышают потребности населения.

На фермах вода расходуется на производственно-технологические нужды (поение животных и птицы, приготовление кормов, мойку оборудования и животных, уборку помещений и т.д.), отопление, хозяйственно-питьевые нужды и противопожарные мероприятия.

Для животных установлены нормы потребления воды в сутки на одну голову. Например, для коров молочных пород — 100 л, в том числе 65 на поение; коров мясных пород — соответственно 70 и 65; молодняка крупного рогатого скота — 30 и 25; поросят-отъемышей — 5 и 2 л и т. д.

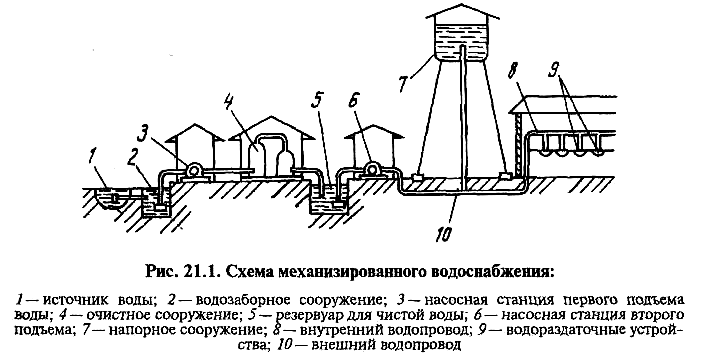

Для обеспечения животноводческих ферм водой разработана система водоснабжения, представляющая собой комплекс взаимосвязанных машин, оборудования и инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источников, подъема ее на высоту, очистки, хранения и подачи к местам потребления. Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника водоснабжения и требований, предъявляемых к качеству воды.

Система водоснабжения состоит из открытого (река, канал, озеро, водохранилище и т. п.) или закрытого (грунтовые и межпластовые воды) источника воды, водозаборного сооружения, водоподъемных машин и установок, сооружения для очистки воды (при открытых водоисточниках), резервуара чистой воды, насосной станции вторичного подъема воды, напорно-регулиру-ющего сооружения, наружной и внутренней водопроводных сетей и водоразборных устройств. Общая схема водоснабжения из открытого источника показана на рисунке 21.1.

Очистные сооружения, резервуары чистой воды и насосная станция второго подъема могут отсутствовать, если вода подается из закрытых источников и соответствует стандарту на питьевую воду.

21.2. Водоподъемные машины и установки

Для поднятия воды из водозаборного сооружения и подачи ее к напорным устройствам или в трубопровод используют водоподъемные машины и установки.

Водозаборные сооружения служат для забора воды из водоисточника. Их делят на два вида: для поверхностных и для подземных источников. Водозаборные сооружения для поверхностных (открытых) источников бывают двух типов — береговые и русловые. Русловые водозаборы применяют в том случае, когда воду берут из средней части реки с пологими берегами и небольшой глубиной (вода в русле лучшего качества, чем у берегов). Береговые водозаборы применяют при достаточной глубине у берега реки и устойчивом грунте.

Для подъема воды используют центробежные, вихревые и объемные (поршневые, винтовые, диафрагменные и др.) насосы; водоструйные установки; воздушные, инерционные, гидравлические, ленточные и другие водоподъемники.

В сельском хозяйстве наиболее распространены центробежные насосы: погружные серии ЭЦВ (1ЭЦВ6-4-130, 4ЭЦВ6-6,3-6О, 4ЭЦВ6-6,3-125 и др.), консольные типа К (К-200-150-315, К-100-80-160, К-100-65-250 и др.), консольные моноблочные типа КМ (КМ-380-50-200, КМ-100-65-200, КМ-150-125-315 и др.).

Центробежные насосы классифицируют по следующим признакам:

по расположению вала насоса — горизонтальные и вертикальные;

по числу рабочих колес — одно- и многоступенчатые;

по способу подвода воды к рабочему колесу — с односторонним и двусторонним подводом;

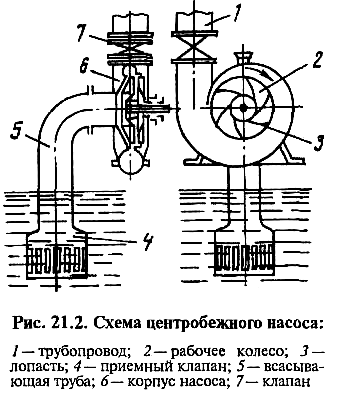

Центробежный насос состоит из рабочего колеса, приемного клапана, корпуса насоса, всасывающей трубы и клапана. При вращении рабочего колеса 2 (рис. 21.2) вода, залитая в насос перед пуском, увлекается лопастями 3 и под действием центробежной силы устремляется по межлопастным каналам от центра колеса к его периферии. Выброшенная из колеса с большой скоростью в расширяющееся русло спирали вода постепенно теряет скорость, создавая при этом возрастающее по мере приближения к нагнетательной полости насоса давление, и далее под этим давлением поступает через нагнетательный трубопровод 1 в водопроводную сеть. При вытеснении воды из рабочего колеса в центре его создается разрежение, вследствие чего вода из источника под действием атмосферного давления через приемный клапан 4 и всасывающую трубу 5 поступает в насос. Клапан предотвращает обратный слив воды и защищает насос от гидравлического удара при внезапной остановке.

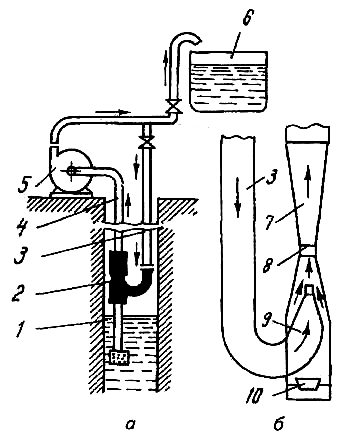

Для подъема воды из шахтных или буровых колодцев широко применяют водоструйные установки (рис. 21.3), состоящие из

центробежного и водоструйного насосов, напорной и подъемной труб. Совместная работа центробежного и водоструйного насосов позволяет поднимать воду из глубины колодцев. При этом центробежный насос и электродвигатель в отличие от погружного устанавливают на поверхности земли. Струйный аппарат опускают в колодец ниже динамического (наименьшего) уровня. Перед пуском установки в эксплуатацию всю систему заполняют водой (при последующих пусках вода не заливается, так как она удерживается от вытекания обратным клапаном водоструйного насоса).

Рис. 21.3. Схема водоструйной установки (а) и водоструйного насоса (б):

/—всасывающий патрубок; 2— водоструйный насос; 3 — напорная труба; 4 — подъемная труба; 5— центробежный насос; 6— на* порный резервуар; 7—диффузор; 47 / 91 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > Следующая > >>

Механизация животноводческих ферм

Страницы: 1 2 3

3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ФЕРМ

Современные фермы не могут нормально функционировать без надежного снабжения их тепловой энергией, необходимой для приготовления кормов, первичной обработки молока, стерилизации молочной посуды и оборудования, создания необходимых режимов микроклимата в помещениях для содержания животных, птицы и удовлетворения других технологических и хозяйственных нужд.

Для производства тепловой энергии вследствие большой территориальной рассредоточенности потребителей применяют теп-логенерирующие установки водяного и парового отопления различной производительности, работающие на жидком, природном газовом и твердом топливе. Это котлы-парообразователи типа KB и Д-721А, КГ-500 и КГ-1500, КТ-500 и КТ-1500.

Котлы-парообразователи (низкого давления) с вертикальным и горизонтальным размещением просты по устройству, надежны в работе, оборудованы системой автоматической регулировки. Па-ропроизводительность котлов типа КВ-300М составляет 250— 400 кг/ч, а КТ-1500 — 1000—1500 кг/ч. На крупных фермах и комплексах применяют котлы типа ДКВР с паропроизводительнос-тью более 2500 кг/ч.

Парообразователь Д-721А представляет собой горизонтальный трехоборотный котел дымогарно-жаротрубного типа. Барабан котла внутренним диаметром 902 мм сварен из листовой стали. Топкой служит жаровая труба диаметром 333 мм. В передней части котла установлены два центробежных насоса типа БЦНМ-3/17 с приводом от электродвигателя мощностью 0,4 кВт,. топливный насос, топливный бак вместимостью 260 л, горелка и вентилятор. В качестве топлива используют смесь дизельного топлива с тракторным керосином в соотношении 1 : 3 или бытовое топливо.

Для воздушного отопления и вентиляции животноводческих помещений применяют отопительные агрегаты типа АО1, работающие на горячей воде и паре. Воздух в приточных электровентиляционных установках нагревается с помощью унифицированных электрокалориферных агрегатов серии СФОЦ.

Эти калориферы по сравнению с паровыми и водяными воздухонагревателями обладают большим КПД, управление их работой автоматизировано, теплопроизводительность регулируется в широких пределах. Они предназначены для нагрева воздуха до 50 °С.

Калориферы работают на четырех ступенях: 100, 75, 50 и 25 % установленной мощности. Заданная температура выходящего воздуха поддерживается автоматически двумя электромагнитными термометрами, датчики которых установлены на выходе из калорифера. В схеме контроля температуры предусмотрено отключение всех нагревательных элементов при повышении температуры, превышающей заданную.

Для регулировки температурного режима воздуха кроме калориферов применяют нагревательные приборы, системы отопления и специальные установки: теплогенераторы, котлы-парообразователи, устройства для подогрева пола и др.

Теплогенераторы типа ТГ работают на жидком и твердом топливе. Они предназначены как для воздушного отопления и вентиляции животноводческих помещений, производственных и служебных помещений, так и для нужд кормопроизводства для досушивания стебельчатых кормов методом активного вентилирования.

При работе теплогенератора ТГ-150 воздух вентилятором (рис. 1.24) подается в теплообменник. Часть воздуха из общего потока поступает к форсунке для распыления и горения топлива. Рабочая смесь, воспламененная от искры, сгорает в камере и нагревает ее стенки. Последние передают теплоту омывающему их воздуху. Отработанные газы выходят в дымовую трубу и одновременно подогревают воздух в ней. Нагретый воздух выбрасывается под давлением вентилятора в распределительное устройство, через окна которого выходит в помещение, имея температуру 60—65 0 С.

Рис. 1.24. Генератор ТГ-150:

1 — станина; 2 — вентилятор; 3 — трансформатор; 4—электродвигатель; 5 — электромагнитный клапан; 6—форсунка; 7—теплообменник; 8— камера сгорания; 9— водонагреватель

Водогрейные и паровые котлы являются частью котельной установки животноводческой или птицеводческой фермы. Для тепловых и технологических нужд рекомендуют котлы-парообразователи, работающие на жидком, твердом и газообразном топливе.

На твердом топливе (дрова, торфяные брикеты) работают котлы-парообразователи типа КТ-500 и КТ-1000; на жидком – КВ-300У, КЖ-Ф-500; на газообразном топливе (природный газ низкого давления) – КГ-300, КГ-1500.

Водогрейные котлы электродные типа ЭПЗ, КЭВЗ и ЭКВ также предназначены для тепловых и технологических нужд. Котлы типа ЭПЗ представляют собой стальной цилиндрический сосуд с двумя патрубками для подвода и отвода воды. В крышке установлен кран для спуска воздуха, в днище

другой — для спуска воды. К верхнему патрубку прикреплен патрубок с двумя гнездами для установки датчиков аварийного и регулирующего электроконтактных термометров типа ЭКТ. Температуру выходящей в заданных пределах воды автоматически поддерживает датчик регулирующего двухпозиционноro термометра. При превышении допустимой температуры воды котел отключается датчиком аварийного термометра.

Вода нагревается в зазорах между фазными электродами и нулевыми антиэлектродами, соединенными с корпусом. Электродные котлы практически мгновенно включаются на нагрузку и способны работать в течение нескольких промежутков времени. При дополнении их аккумуляторами теплоты они могут .потреблять электрическую энергию в одно время суток, а отдавать ее в виде тепла — в другое. В комплект входят щиты управления с приборами, электроконтактные термометры ЭКТ, трансформаторы тока, автоматические выключатели. Техническая характеристика водогрейных котлов приведена в таблице 1.11.

1.11. Техническая характеристика электродных котлов ЭГО

| Показатель | ЭПЗ-100ИЗ | ЭПЗ-250ИЗ | ЭПЗ-400ИЗ |

| Производительность, м 3 /ч | 3,4 | 8,5 | 13,5 |

| Установленная мощность, кВт | 100 | 250 | 400 |

| КПД, % | 95 | 95 | 95 |

| Диапазон регулирования мощности, % | 33—100 | 33-100 | 33-100 |

| Номинальная температура воды, °С: | |||

| на входе | 70 | 70 | 70 |

| на выходе | 95 | 95 | 95 |

На многих молочных фермах распространены электрокотельные с электродными котлами и аккумулирующими емкостями типа ЭОКС-150/0,4 — 150/0,4-И1. Теплотехническая схема такой котельной показана на рисунке 1.25.

Рис. 1.25. Теплотехническая схема электрокотельной:

1 — скоростной водоподогреватель; 2— аккумулирующая емкость; 3— электродные котлы; 4— изолирующие вставки; 5 — циркуляционные насосы; б—грязевик; 7—коллектор холодной воды; 8 — коллектор горячей воды

Циркуляционными насосами горячая вода из аккумулирующей емкости под давлением подается в коллектор горячей воды, оттуда распределяется по всем тепловым потребителям. Потеряв в тепловых потребителях часть запасенного тепла, вода поступает в коллектор холодной воды, из которого затем подается в электродный котел и, нагреваясь в нем, вновь поступает в аккумулирующую емкость. Таким образом, вода циркулирует по замкнутому контуру: электродный котел — аккумулирующая емкость — циркуляционный насос — тепловые потребители — грязевик — электродный котел. На технологические нужды вода подогревается, проходя через скоростной водоподогреватель.

Для ускорения разогрева воды в аккумулирующей емкости (во время пуска котельной в эксплуатацию) схемой предусмотрена возможность ее циркуляции по малому контуру, минуя тепловые потребители: электродный котел —- аккумулирующая емкость — циркуляционный насос — электродный котел.

Во время работы электродных котлов вода разогревается в аккумулирующей емкости, и при отключении котлов потребителей тепловой энергией снабжают за счет постепенного отбора теплоты из аккумулирующей емкости. Это особенно важно в ночное время и в часы чрезмерной нагрузки энергосистемы.

Использование электродных котлов типа ЭПЗ-100/0,4 для электрокотельных с аккумулированием теплоты возможно при условии добавления в схему управления программного реле времени.

Практическое занятие №3. Оборудование для теплоснабжения ферм

Цель занятия. Изучить теплоснабжение малых ферм и крупных комплексов, устройство котлов-парообразователей, электродных котлов, теплогенераторов, схемы водяного, электрического и калориферного отопления.

Задание. Используя учебник, практикум и методическое пособие кратко записать в рабочей тетради:

1. Общее устройство и принцип работы систем отопления ферм.

2. По каким признакам классифицируют отопительные системы?

3. Какие системы отопления предпочтительнее использовать на животноводческих фермах?

4. Котельная установка и ее устройство.

5. Какими показателями характеризуются паровые и водогрейные котлы?

6. Запишите основные конструктивные части теплогенератора.

7. Какие схемы и устройства применяют для обеспечения безопасной работы котельной установки?

8. Перечислите основные сборочные единицы электродных водогрейных котлов.

9. Каков технологический процесс работы электродных водогрейных котлов?

Записи сопровождать зарисовкой схем.

4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФЕРМ

Механизация и автоматизация водоснабжения животноводческих ферм позволяют на 25—30 % сократить затраты труда и снизить себестоимость животноводческой продукции. Кроме того, механизация водоснабжения повышает противопожарную безопасность производственных помещений и улучшает санитарное состояние фермы.

Для выбора средств механизации водоснабжения ферм необходимо знать среднесуточные нормы водопотребления на 1 голову и на производственные нужды.

| Потребитель | Расход воды на 1 голову (на производственный процесс), л |

| Коровы | 80 |

| Нетели | 50 |

| Молодняк КРС в возрасте до 2 лет | 30 |

| Телята в возрасте до 6 мес | 20 |

| Свиноматки с приплодом | 60 |

| Молодняк свиней в возрасте более 4 мес | 15 |

| Овцы | 10 |

| Ягнята | 3 |

| Куры, индюки | 1,0 |

| Гуси, утки | 1,25 |

| Обработка и хранение молока (на 1 л) | 4,5 |

| Первичная обработка молока | 5-7 |

| Приготовление кормов (1 кг сухого корма) | 1,5-2 |

Комплекс машин и оборудования для механизации водоснабжения и поения на фермах крупного рогатого скота и свинофермах показан на рисунке 1.26. При помощи насосной станции воду забирают из водозаборного сооружения и подают под напором в животноводческие помещения, а затем по внутренним водопроводам к устройствам для поения.

От правильно организованного водоснабжения зависит эффективность работы фермы, так как в этом случае обеспечены выполнение производственно-зоотехнических процессов и противопожарная безопасность, лучшие условия содержания животных, повышение производительности, увеличение продуктивности животных, качества продукции.

Рис. 1.26. Схемы водоснабжения животноводческих ферм:

а —с водонапорной башней; б— с автоматизированной водокачкой; 1 — водоподъемная установка; 2 — водонапорная башня; 3 — водопровод; 4— автопоилки; 5— электропогружнбй насос; 6—станция управления; 7—реле давления; 8— гидропневматический бак

Качество воды оценивают по органолептическим показателям, химическому и бактериологическому составу. Органолептичес-кие свойства определяют мутность, цветность, привкус, запах. Химический состав воды характеризуется общей минерализацией, активной реакцией, жесткостью и окисляемостью. Общая минерализация зависит от суммарного количества растворенных в воде минеральных и органических веществ. Жесткость воды обусловлена содержанием растворенных в ней солей кальция и магния. Бактериологический состав воды характеризуется количеством содержащихся в ней болезнетворных и сапрофитовых бактерий. Требования к качеству питьевой воды регламентированы ГОСТами.

Система водоснабжения — это комплекс взаимосвязанных машин, оборудования и инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источников, подъема ее на высоту, очистки, хранения и подачи к местам потребления. Состав машин и инженерных сооружений зависит в основном от источника водоснабжения и требований к качеству воды.

Схема водоснабжения — это технологическая линия, которая состоит из водопроводных сооружений для добывания, перекачки, улучшения качества и транспортировки воды к пунктам ее потребления (для поения животных, купания овец и др.).

Источники водоснабжения. Они могут быть поверхностными (реки, озера, водохранилища) и подземными (родниковые, грунтовые и межпластовые воды). При выборе источника водоснабжения предпочтение отдают подземным водам, так как они распространены повсеместно и их можно использовать без очистки. Поверхностные воды применяют реже, так как они более загрязнены и перед подачей потребителю требуют специальной очистки.

Подземные воды в зависимости от условий залегания делят на грунтовые и межпластовые. Грунтовые подземные воды залегают на первом от поверхности земли водонепроницаемом слое, практически не защищены от загрязнения, и их дебит резко колеблется. Они непригодны для централизованного водоснабжения.

Межпластовые подземные воды (напорные и безнапорные) отличаются высоким качеством. Они расположены в водоносных слоях, имеющих одно или несколько водоупорных перекрытий. Обычно эти воды залегают на значительных глубинах и, фильтруясь через почву, освобождаются от бактериальных загрязнений, а также от взвешенных частиц. Межпластовые воды, как правило, подают на ферму без очистки, что облегчает эксплуатацию такой системы водоснабжения и существенно снижает ее стоимость. Стоимость 1 м 3 воды из поверхностных источников с устройством очистки примерно в 3—5 раз больше, чем стоимость воды из меж-пластовых источников, которая не требует очистки.

Водозаборные сооружения служат для забора воды из источника. Для забора воды из поверхностных (открытых) источников устраивают береговые колодцы или простейшие водозаборы, а для забора воды из подземных (закрытых) источников — шахтные, буровые (трубчатые) и мелкотрубчатые колодцы.

Шахтные колодцы служат для забора подземных грунтовых вод, залегающих на глубине до 30—40 м при толще водоносного слоя 5—8 м. Шахтный колодец состоит из оголовка, шахты и водоприемной части. Оголовок, или верхняя часть колодца, защищает колодец от попадания загрязненных поверхностных вод. Вокруг оголовка устраивают глиняный замок шириной 1 м и глубиной не менее 1,5 м, а в радиусе 2—2,5 м делают булыжную отмостку по песчаному основанию с уклоном от оголовка 0,05—0,10. Водоприемную часть заглубляют в водоносный слой не менее чем на 2—2,5 м.

Буровые (трубчатые) колодцы устраивают для забора воды из обильных водоносных пластов, залегающих на большой глубине (50—150 м). Скважина состоит из устья, эксплуатационной колонны, фильтра и отстойника. Зона санитарной охраны распространяется на расстояние 200 м выше и ниже места забора. Зона санитарной охраны артезианских скважин составляет 0,25 га при радиусе вокруг скважины не менее 30 м. При использовании грунтовых вод размеры зоны санитарной охраны увеличиваются до 1 га при радиусе 50 м.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения — это защита сельскохозяйственных водопроводов от попадания в них болезнетворных бактерий, которые могут быть возбудителями заболеваний людей и животных. Источники загрязнения водопроводов — бытовые и производственные сточные воды.

Насосы и водоподъемные машины. Из водозаборных сооружений воду подают насосами и водоподъемниками. Насосы создают напор, достаточный для подъема воды на некоторую высоту над поверхностью земли. Применяют центробежные и вихревые, погружные и поршневые насосы, водоструйные и автоматические водоподъемные установки.

Центробежные насосы состоят из корпуса, рабочего колеса, насаженного на вал и вращающегося в корпусе, и двух трубопроводов: всасывающего и нагнетательного. При вращении рабочего колеса (рис. 1.27) вода, захватываемая лопатками, начинает вращаться вместе с колесом и под действием центробежной силы устремляется от центра колеса к его периферии, приобретая при этом кинетическую энергию, которая идет на создание напора. Выходя из колеса, она поступает в спиральный канал

Рис. 1.27. Центробежный насос:

1 и 4 — нагнетательный и всасывающий трубопроводы; 2— рабочее колесо; 3 — корпус; 5 — вал

корпуса насоса, а из него — в нагнетательный трубопровод 1. При освобождении каналов колеса от воды в его средней части и во всасывающем трубопроводе 4 создается разрежение. Под действием атмосферного давления новые порции воды из источника поступают через всасывающую трубу к насосу. Таким образом, при вращении рабочего колеса образуется непрерывный поток жидкости из источника к насосу и через него к потребителю.

По расположению вала центробежные насосы разделяют на горизонтальные и вертикальные, по числу рабочих колес — на одноступенчатые и многоступенчатые, по способу подвода воды к рабочему колесу — с односторонним и двусторонним подводом, по величине создаваемого напора —на малонапорные (до 20 м), средненапорные (20—60 м) и высоконапорные (более 60 м).

Вихревые насосы — разновидность центробежных насосов (рис. 1.28).

Рис. 1.28. Вихревой насос:

а — продольный разрез: 1 и 2— всасывающий и нагнетательный патрубки; 3— канал; 4— вал; б — поперечный разрез: 1 — крышка; 2 — шкив; 3 — сальник

Они состоят из корпуса, рабочего колеса, всасывающего патрубка и нагнетательного патрубка. При быстром вращении рабочего колеса частицы жидкости захватываются лопастями и перемещаются от всасывающего к нагнетательному патрубку. Под действием центробежных сил жидкость выбрасывается с лопастей в канал 3. Одновременно быстро движущиеся частицы увлекают медленно движущиеся, т. е. происходит интенсивное образование и разрушение вихрей. Центробежный эффект совместно с вихревым и создают напор насоса. В канале по мере приближения жидкости к нагнетательному патрубку ее напор возрастает вследствие многократного воздействия лопаток на воду. Вихревые насосы при одинаковых габаритах и равных скоростных режимах по сравнению с центробежными создают напор в 3—5 раз больший. В отличие от центробежных вихревые насосы являются самовсасывающими и не требуют заливки воды перед повторным запуском. Вследствие вертикального расположения всасывающего патрубка вода из корпуса при неработающем насосе не вытекает. В начале работы воздух из всасывающей трубы удаляется самим насосом, в результате чего в трубе создается разрежение и вода под действием атмосферного давления поступает в корпус.

Техническая характеристика насосов приведена в таблице 1.12.

1.12. Техническая характеристика насосов

| Тип и марка насоса | Развиваемое давление, МПа | Подача, м 3 /ч | Напор, м |

| Центробежные консольные: | |||

| 1,5К-6 | 0,2-0,14 | 6-14 | 6-6,6 |

| 2К-6 | 0,24-0,34 | 10-30 | 5,7-7,7 |

| ЗК-6 | 0,62-0,57 | 30-45 | 4,7-7,7 |

| Центробежные вихревые: | |||

| 2В/1.6 | 0,4 | 6-10 | 54-26 |

| ВК-2/26 | 0,6 | 3-8 | До 260 |

| ВК-4/24 | 0,7 | 6-15 | До 240 |

| 4,0 | 30-35 | ||

| Погружные центробежные ЭЦВ: | |||

| ЭЦН-6-10-80 | 80 | 10 | 60 |

| ЭЦВ5-6,3-80 | 80 | 6,3 | 60 |

| ЭЦВ8-25-100 | 180 | 25 | 80 |

| Вибрационные ВУ: | |||

| ВУ-45 | 0,215 | 0,35 | 45 |

| ВУ-1,5-1,9 | 0,215 | 1,5 | 19 |

Погружные центробежные насосы типа ЭЦВ выпускают многоступенчатыми вертикального исполнения (рис. 1.29) и применяют для подъема воды из трубчатых колодцев. Привод насоса — от электродвигателя, соединенного непосредственно с насосом. Конструкция электродвигателя предусматривает эксплуатацию его под водой. Насос с электродвигателем представляет собой единый агрегат, который с помощью фланца подвешивают к напорному трубопроводу и погружают под динамический уровень воды в колодец на 1—1,5 м ниже уровня воды. Схема установки насоса в трубчатом колодце показана на рисунке 1.29, б. Насосы типа ЭЦВ выпускают разной подачи, напора и мощности.

Марку насоса типа ЭЦВ, например ЭЦВ 4-1,6-65, расшифровывают так: Э — электропогружной; Ц — центробежный; В — высоконапорный; 4 — число ступеней; 1,6 — подача в м 3 /ч; 65 — напор в м. Марка насоса типа АП, например 8АП-9-6, означает: 8 — минимальный диаметр скважины в мм, уменьшенный в 25 раз (8 • 25 = 200); А — артезианский; П — погружной; 9 — коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз; 6 — число ступеней.

Водоподъемные установки типа ВУ предназначены для автоматизации водоснабжения в личных подсобных хозяйствах, на малых семейных фермах, расположенных в электрифицированных районах и не имеющих централизованных водопроводных систем. Они обеспечивают поддержание постоянного водяного напора в водопроводной сети и заменяют водонапорный бак. Наличие водоподъемных установок (ВУ-45 и ВУ-1,5-19 с электронасосом «Агидель») позволяет установить на семейной ферме, в доме водоразборные краны во всех помещениях — на кухне, в ванной, туалете, душе, в помещении для животных и птицы.

Рис. 1.29. Погружной насос:

а —разрез: 1 — соединительная муфта; 2—ступица основания; 3 — вал; 4 — диск; 5— обойма; 6—направляющий аппарат; 7—рабочее колесо; 8— ступица верхнего подшипника; 9 — клапан; 10— стяжка; 11 —головка; б— схема установки в трубчатом колодце: 1 — опорный хомут; 2—напорный трубопровод; 3— насос; 4—приемные окна с сеткой; 5 — электродвигатель; 6— фильтр

Установки ВУ состоят из насоса, гидроаккумулятора, блока управления, датчика реле давления, трубопроводной арматуры. Гидроаккумулятор имеет бак с поперечным разъемом, который установлен на съемную опору и оснащен двумя отштампованными эллиптическими днищами с отбортов-кой; по периметру отбор-товки расположены отверстия для болтового соединения днищ. Между днищами помещен эластичный водогазонепрони-цаемый элемент в виде резиновой диафрагмы, разделяющей гидроаккумулятор на две камеры: верхнюю воздушную и нижнюю жидкостную 14 (рис. 1.30). В верхнем днище гидроаккумулятора находится отверстие для подсоединения водоподво дящего патрубка 12, снабженное сеткой.

Блок управления установлен на верхнем днище гидроаккумулятора и имеет металлический корпус, в котором размещена электроаппаратура. На лицевой стороне блока расположен датчик реле давления. Трубка отбора давления подсоединена к водоподводящему патрубку гидроаккумулятора. На лицевой стороне блока управления выведены также манометр и приспособление для накачки воздуха. Датчик реле давления смонтирован на штампованном корпусе. На нижней стороне корпуса снаружи крепят сильфонный блок, имеющий штуцер и элементы для подсоединения подводящей медной трубки.

При работе водоподъемной установки на блок управления подают электропитание. Тумблер-переключатель устанавливают в положение «Вкл.», контакты реле давления при этом замкнуты, так как давление в системе отсутствует. Насос включается в работу, и вода поступает к потребителю.

Электромагнитный вибрационный насос «Малыш» предназначен для подъема пресной воды из трубчатых колодцев и скважин внутренним диаметром более 100 мм с глубины от 0,2 до 45 м. «Малыш» используют как для комплектации автоматической водоподъемной установки ВУ-45, так и самостоятельно для водоснабжения небольших животноводческих

Рис. 1.30. Автоматические водоподъемные установки типа ВУ:

1 — насос «Агидель» или «Малыш»; 2— гидроаккумулятор водоподъемной установки; 3— блок управления; 4— манометр; 5 —датчик реле давления; 6— вентиль для подкачки воздуха; 7—,-водопроводный сгон 3/4″; 8— вентиль 3/4″; 9—штуцер; 10 — контргайка; 11 — тройник; 12 — водоподводяший патрубок; 13— воздушная камера; 14— жидкостная камера гидроаккумулятора; 15— диафрагма гидроаккумулятора

ферм, в том числе семейных, в крестьянских и личных подсобных хозяйствах.

При подаче напряжения на блок управления насос приводится в действие. Вода благодаря вибрационным колебаниям электромагнитного привода подается из напорной камеры, ограниченной резиновым клапаном и поршнем, потребителю. Если расход прекратится или станет меньше подачи насоса, то вода начнет поступать в нижнюю (жидкостную) камеру гидроаккумулятора. Затем вода заполняет воздушную камеру, давление в системе растет, и как только достигнет заданного значения, реле отключит насос. При возобновлении потребления вода будет подаваться в водопроводную сеть из гидроаккумулятора под давлением сжатого воздуха. Постепенно давление в гидроаккумуляторе упадет, и по достижении нижнего значения настройки реле оно включит насос. Далее цикл повторяется.

Во время работы насоса запрещается перекачивать воду с грязью, песком, мелкими камнями и мусором. Насос не требует смазки и предварительной заливки водой, включается в работу непосредственно после погружения в воду. Допустимое время работы насоса без воды не более 2 мин, а при неполном заглублении 10 мин.

Водонапорные башни служат для регулирования подачи и потребления воды, создания постоянного и достаточного напора в водопроводной сети, а также для хранения запасов воды.

Шатровая водонапорная башня состоит из резервуара для воды, несущей конструкции (ствола) и шатра. Объем резервуара выбирают из расчета 15—20 % суточного расхода воды. Шатер защищает бак от охлаждения и замерзания в нем воды. Изготавливают его из железобетона или дерева.

Бесшатровые водонапорные башни разработаны А. А. Рожновским объемом 15, 25 и 50 м 3 , и их широко применяют для водоснабжения на крупных животноводческих фермах, собирая из отдельных блоков (бака, цилиндрической опоры под бак и железобетонных фундаментных башмаков), изготовляемых на заводе. Цилиндрическая опора одновременно является и емкостью для воды, что увеличивает запас воды почти в два раза.

Автоматизированная безбашенная водокачка состоит из электронасосного агрегата (типа ЭЦВ), напорного резервуара, снабженного датчиками нижнего и верхнего уровня, реле управления и автоматической станции управления, предназначенной для своевременного пуска и остановки электронасосного агрегата.

Практическое занятие №4. Водоснабжение ферм

Цель занятия. Изучить устройство, принцип работы, область применения и маркировку насосов К, КМ, ФГ и ЭЦВ.

Задание. Используя учебник, практикум и методическое пособие кратко записать в рабочей тетради:

1. Что такое нормы водоснабжения?

2. Система, источники и санитарные зоны при водоснабжении.

3. Виды источников водоснабжения, их достоинства и недостатки?

4. Перечислите типы подземных и поверхностных источников.

5. Какие типы насосов и водоподъемников вы знаете?

6. Перечислите основные детали насосов, объясните назначение.

7. Принцип действия современных насосов?

8. Как устроен центробежный насос?

9. Где применяют вихревые и погружные насосы?

10. Особенности устройства погружных насосов.

11. Особенности конструкции и оборудования водонапорной башни.

12. Как устроены безбашенные водокачки?

Записи сопровождать зарисовкой схем.

1. Воробьев В.А., Горбачев И.В., Калинников В.В. и др. Практикум по механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 2009. – 216 с.

2. Тарасенко А.П., Солнцев В.Н., Гребнев В.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: КолосС, 2006. – 552 с.

3. Карташов Л.П., Чугунов Е.И., Аверкиев А.А. Механизация, электрификация и автоматизация животноводства. – М.: КолосС, 2005. –368с.

4. Кирсанов В. В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. и др. Механизация и технология животноводства. – М.: КолосС, 2007. – 584 с.

5. Кирсанов В.В., Симарев Ю. А., Филонов Р. Ф. Механизация и автоматизация животноводства. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 400 с.

6. Князев А.Ф., Резник Е.И., Рыжов С.В. и др. Механизация и автоматизация животноводства. – М.: КолосС, 2004. – 375 с.

7. Краснокутский Ю.В. и др. Практикум по машинам и оборудованию для животноводческих комплексов. – М.: Агропромиздат. 2008. – 351 с.