- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3. РАСЧЕТЫ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 5. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 6. ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Приложение 1

- Терминология по солнечному теплоснабжению

- Приложение 2

- Теплотехнические характеристики солнечных коллекторов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Методические указания распространяются на активные системы солнечного теплоснабжения (ССТ) с плоскими солнечными коллекторами, принудительной циркуляцией жидкого теплоносителя в теплоприемном контуре и предусматривают использование трехконтурной системы для покрытия нагрузок круглогодичного теплоснабжения и двухконтурной — для горячего водоснабжения (ГВС). Терминология по солнечному теплоснабжению приведена в приложении 1 .

1.2 . Данная методика используется при расчете ССТ для населенных пунктов, расположенных южнее 53° северной широты и от 22,5 до 84° восточной долготы.

1.3 . Целесообразность и эффективность применения ССТ зависит от доли тепловой нагрузки (коэффициента замещения), обеспечиваемой за счет солнечной энергии f , и в каждом конкретном случае определяется технико-экономическим расчетом.

1.4 . Методика расчета удельной теплопроизводительности, отнесенной к единице площади поверхности солнечных коллекторов (СК), базируется на среднегодовых долгосрочных данных суммарной солнечной радиации, приходящей на горизонтальную поверхность, и теплотехнических характеристиках солнечных коллекторов, приведенных в приложении 2 .

1.5 . Расчет годовой удельной теплопроизводительности ССТ производится при следующих условиях:

удельный расход антифриза в теплоприемном контуре g равен 50 кг/(м 2 · ч);

эффективность водяного теплообменника ε1 равна 0,7;

удельная вместимость бака-аккумулятора (БА) Va , приходящаяся на 1 м 2 площади поверхности СК, равна 75 л/м 2 ;

эффективность водовоздушного теплообменника ε2 удовлетворяет условию ε2С min /λ V ³ 2, где С min меньший из водяных эквивалентов водовоздушного теплообменника;

удельная суточная нагрузка ГВС равна 517 Вт · ч/м 2 ;

разность температур горячей t г и холодной воды t х равна 40 °С.

1.6 . Тепловой расчет ССТ служит основой для расчетов гидродинамических и конструктивных параметров.

1.7 . Выбор и расчет ССТ, площади поверхности СК, их типа, бака-аккумулятора рекомендуется осуществлять с учетом следующих основных факторов:

потерь теплоты в окружающую среду;

гидравлических сопротивлений по потокам теплоносителей;

массы и металлоемкости;

экологии окружающей среды;

соответствия требованиям действующих стандартов.

1.8 . Исходные данные для расчетов должны входить в техническое задание на проектирование ССТ. Разработка, порядок согласования и утверждение технического задания регламентируются ГОСТ 15.001 -73*. Техническое задание на разработку ССТ должно содержать:

местонахождение объекта, на котором устанавливается система теплоснабжения (населенный пункт), географическая широта;

тип дублирующего источника, его КПД и стоимость вырабатываемой теплоты;

тепловую нагрузку по месяцам, приходящуюся на отопление и ГВС;

теплотехнические (λ, К) и габаритные показатели здания (V, S);

температуру горячей воды;

температуру питательной (холодной) воды.

1.9 . Критерием для выбора оптимальной доли тепловой нагрузки, обеспечиваемой ССТ, является минимум приведенных затрат.

2. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 . Для установок солнечного теплоснабжения следует применять солнечные коллекторы с одинарным или двойным остеклением. Технические характеристики солнечных коллекторов, выпускаемых в СССР, приведены в приложении 3 .

2.2 . В установках солнечного теплоснабжения следует использовать водяные насосы, применяемые в системах отопления и горячего водоснабжения зданий.

При использовании в теплоприемном контуре антифриза целесообразно применять насосы типов ЦВЦ, ВС, ВКО и ХО.

2.3 . При установке насосов в жилых домах следует применять малошумные насосы или принимать меры к снижению шума и вибрации до норм, допустимых СНиП 11.12.77.

2.4 . В качестве теплообменников для ССТ рекомендуется применять водоводяные подогреватели для тепловых сетей, выпускаемые по ТУ 400-28-429-82Е, и скоростные теплообменники типа ТТ, разработанные ВНИИнефтемаш Минхиммаш СССР.

Технические характеристики проточных теплообменников типа ТТ приведены в приложении 4.

2.5 . В системе солнечного теплоснабжения рекомендуется применять воздушно-отопительные агрегаты А02-10-02УЗ, А0Д2-10-02УЗ, АСУ2-10-02УЗ по ТУ 36-2552-82, калориферы стальные пластинчатые КВСБ-ПУЗ, КВББ-ПУЗ и калориферы биметаллические со спиральнонакатным оребрением КСк3-01ХЛЗА и КСк3-02ХЛЗА.

3. РАСЧЕТЫ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.1 . При расчете ССТ и горячего водоснабжения учитывается круглогодичность их работы.

3.1.2 . Теплопроизводительность ССТ за годичный период ее эксплуатации ( Q с ) определяется по уравнению

где f — доля полной среднегодовой тепловой нагрузки, обеспечиваемой за счет солнечной энергии;

Q — полная годовая нагрузка теплоснабжения, кВт·ч.

3.1.3 . Удельная годовая теплопроизводительность ССТ определяется по формуле

где F — площадь поверхности СК, м 2 .

3.1.4 . Удельная годовая теплопроизводительность q является функцией следующих параметров:

географической и климатических характеристик (φ, Н, t нв );

характеристик солнечного коллектора (UL, (τα), Fr , ε);

режимных параметров (t г , t х , g);

3.1.5 . Характеристики солнечных коллекторов различных конструкций обобщены в трех типах — I, II , III, которые используются при нахождении удельной годовой теплопроизводительности ССТ q, и приведены в приложении 1 .

3.1.6 . Для ССТ рекомендуется применять одностекольный селективный коллектор (тип II) и двухстекольный неселективный коллектор (тип III). Для систем ГВС — одностекольные коллекторы (типов I, II ).

3.2 . Принципиальные схемы систем солнечного теплоснабжения

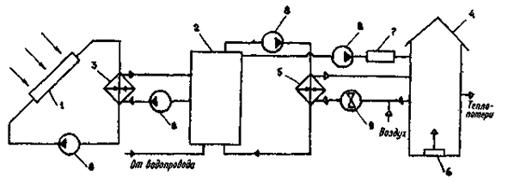

3.2.1 . Принципиальная схема системы солнечного теплоснабжения приведена на рис. 1 и предусматривает работу установки в режимах:

Рис. 1 . Принципиальная схема системы солнечного теплоснабжения

отопления и горячего водоснабжения;

Система ССТ включает три контура циркуляции:

первый контур, состоящий из солнечных коллекторов 1, циркуляционного насоса 8 и жидкостного теплообменника 3;

второй контур, состоящий из бака-аккумулятора 2, циркуляционного насоса 8 и теплообменника 3;

третий контур, состоящий из бака-аккумулятора 2, циркуляционного насоса 8, водовоздушного теплообменника (калорифера) 5.

Функционирует ССТ следующим образом. Теплоноситель (антифриз) теплоприемного контура, нагреваясь в солнечных коллекторах 1, поступает в теплообменник 3, где теплота антифриза передается воде, циркулирующей в межтрубном пространстве теплообменника 3 под действием насоса 8 второго контура. Нагретая вода поступает в бак-аккумулятор 2.

Из бака-аккумулятора вода забирается насосом ГВС 8, доводится при необходимости до требуемой температуры в дублере 7 и поступает в систему ГВС здания. Подпитка бака-аккумулятора осуществляется из водопровода.

Для отопления вода из бака-аккумулятора 2 подается насосом третьего контура 8 в калорифер 5, через который с помощью вентилятора 9 пропускается воздух и, нагревшись, поступает в здание 4.

В случае отсутствия солнечной радиации или нехватки тепловой энергии, вырабатываемой солнечными коллекторами, в работу включается дублер 6.

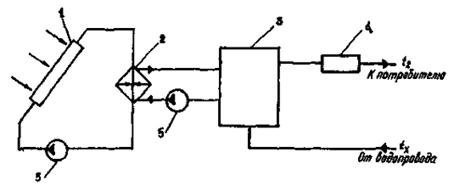

3.2.2 . Принципиальная схема системы ГВС приведена на рис. 2 .

Работа СГВС осуществляется следующим обрезом. Циркуляционный насос 5 прокачивает теплоноситель через солнечные коллекторы 1, где он, нагреваясь, отдает в теплообменнике 2 теплоту воде второго контура. Второй контур образован теплообменником 2, баком-аккумулятором 3 и насосом 5, соединенными между собой трубопроводом. Вода из бака-аккумулятора 3 через дублер 4 поступает в систему горячей воды здания. Холодная вода для подпитки поступает в нижнюю часть БА из водопровода.

Рис. 2 . Принципиальная схема системы солнечного горячего водоснабжения

3.3 . Расчет системы солнечного теплоснабжения

3.3.1 . Основным параметром ССТ является годовая удельная теплопроизводительность, определяемая из уравнения

q = а + b ·(Н — 1000), кВт · ч/м 2 , (3.3)

где Н — среднегодовая суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность, кВт · ч/м 2 ; находится из приложения 5;

а, b — параметры, определяемые из уравнения (3.4) и (3.5)

где r — характеристика теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций здания при фиксированном значении нагрузки ГВС, представляет собой отношение суточной нагрузки отопления при температуре наружного воздуха равной 0 °С к суточной нагрузке ГВС. Чем больше r, тем больше доля отопительной нагрузки по сравнению с долей нагрузки ГВС и тем менее совершенной является конструкция здания с точки зрения тепловых потерь; r = 0 принимается при расчете только системы ГВС. Характеристика определяется по формуле

где λ — удельные тепловые потери здания, Вт/(м 3 · °С);

m — количество часов в сутках;

k — кратность вентиляционного обмена воздуха, 1/сут;

ρ в — плотность воздуха при 0 °С, кг/м 3 ;

C p в — теплоемкость воздуха при 0 °С и постоянном давлении, Вт · ч/(кг · °С);

V — объем здания, м 3 ;

t в — температура воздуха внутри здания, °С;

l — суточная нагрузка ГВС, равная 517 Вт · ч/м 2 ;

s — жилая площадь здания, м 2 ;

α 1 . α 9 ; β 1 . β 9 — коэффициенты, находятся из табл. 3.1 и 3.2;

f — коэффициент замещения, ориентировочно принимается от 0,2 до 0,4.

Уравнение (3.3) применимо при использовании схемы, приведенной на рис. 1.

Значения λ, k , V, t в , s закладываются при проектировании ССТ.

Значения коэффициента α для солнечных коллекторов II и III типов

Значения коэффициента β для солнечных коллекторов II и III типов

Уравнение (3.3) применимо при значениях:

1050 £ Н £ 1900; 1 £ r £ 3; 0,2 £ f £ 0,4.

3.3.2 . Общая площадь поверхности солнечных коллекторов находится по формуле

3.4 . Расчет системы солнечного горячего водоснабжения (СГВС)

3.4.1 . Удельная годовая теплопроизводительность СГВС (схема на рис. 2 ) определяется по формуле

q = а + b (H — 1050), кВт · ч/м 2 (3.8)

Значения коэффициентов а и b находятся из табл. 3.3.

Значения коэффициентов а и b в зависимости от типа солнечного коллектора

Уравнение (3.8) справедливо при f = 0,5 и 1050 £ Н £ 1900.

3.4.2 . При других значениях коэффициента замещения f для рассматриваемых типов коллекторов I и II значение удельной годовой теплопроизводительности q должно быть увеличено (уменьшено) в соответствии с данными табл. 3.4 и определяется по формуле

где qi — удельная годовая теплопроизводительность СГВС при значениях f, отличных от 0,5;

Δq — изменение годовой удельной теплопроизводительности СГВС, %.

Изменение значения удельной годовой теплопроизводительности Δq от годового поступления солнечной радиации на горизонтальную поверхность H и коэффициента f

Значения Δq, % при

Значение f больше 0,6 достигается при H ³ 1700.

3.4.3 . Общая площадь поверхности солнечных коллекторов СГВС определяется по формуле

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1 . Размещение солнечных коллекторов производится на кровле зданий или площадках с учетом ландшафта и застройки местности.

4.2 . При проектировании установки теплоснабжения следует произвести расчет опорных конструкций с учетом ветровой и снеговой нагрузок, а при необходимости — с учетом сейсмических воздействий.

4.3 . Оптимальная ориентация солнечных коллекторов — южная. Отклонение от южной ориентации на восток до 15° ведет к уменьшению прихода солнечной радиации на 5 %, а на запад до 30° — на 10 %.

4.4 . Угол наклона солнечных коллекторов к горизонту при круглогодичной работе установки должен приниматься равным широте местности для солнечного ГВС и φ + 15° для ССТ.

4.5 . Расстояние между рядами солнечных коллекторов по горизонтали рассматривается из условия незатенения по наименьшему значе нию высоты солнца над горизонтом, приведенной в приложении 6 , в зависимости от географической широты местонахождения объекта.

4.6 . Для обеспечения высокой эффективности солнечных коллекторов и выбора циркуляционного насоса производится гидравлический расчет по общепринятой методике. Сопротивление солнечного коллектора при расходе 50 кг/(м 2 · ч) не превышает 500 Па.

4.7 . Для равномерного распределения потока теплоносителя в системах солнечные коллекторы соединяются в последовательно-параллельные и параллельно-последовательные группы с учетом удобства технического обслуживания и ремонта.

4.8 . В установках солнечного теплоснабжения с большой площадью поверхности солнечных коллекторов следует предусматривать возможность отключения отдельных секций в случае выхода их из строя без вывода из эксплуатации всей установки.

4.9 . Для удаления воздуха из системы необходимо предусматривать воздушный клапан, устанавливаемый в наивысшей точке системы. Допускается удаление воздуха с помощью расширительного бака, установленного выше уровня статического давления в гелиоконтуре.

4.10 . В системе теплоснабжения необходимо предусматривать арматуру для заполнения системы, а в нижней части — для спуска теплоносителя с уклоном трубопровода 0,002.

4.11 . Рекомендуется предусматривать 10 %-ный запас площади поверхности солнечных коллекторов на случай выхода части ее из строя, ухудшения теплопередающих свойств и загрязнения поверхности остекления.

4.12 . Движение теплоносителей в контурах следует принимать по противоточной схеме.

4.13 . Тепловые потери через изоляцию БА, теплообменников и трубопроводов не должны превышать 5 % теплопроизводительности СК.

4.14 . Для поддержания постоянной температуры горячей воды, подаваемой к потребителю, установки должны обеспечиваться автоматическими регуляторами температуры.

4.15 . При использовании в гелиоконтуре в качестве теплоносителя воды необходимо предусмотреть ее химическую обработку и деаэрирование перед заполнением системы.

4.16 . При круглогодичной эксплуатации ССТ в теплоприемном контуре рекомендуется применять антифриз. Свойства антифризов приведены в приложении 7 .

Давление антифриза в теплоприемном контуре во избежание попадания его в БА при нарушении герметичности теплообменника должно быть ниже, чем давление воды в тепловоспринимающем контуре.

4.17 . Система теплоснабжения должна включать дублер, работающий совместно с солнечной установкой при длительном отсутствии солнечной радиации, обеспечивающий 100 %-ное покрытие тепловой нагрузки здания.

5. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1 . Применение ССТ считается целесообразным, если выполняется условие

где Зс — удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии ССТ, руб./ГДж;

Зб — удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии базовой установкой, руб./ГДж.

5.2 . Удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой энергии (стоимость единицы тепловой энергии) для солнечной установки определяется по формуле

где С c — приведенные затраты на ССТ и дублер, руб./год;

где кс — капитальные затраты на ССТ, руб.;

кв — капитальные затраты на дублер, руб.;

E н — нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений (0,1);

Эс — доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на ССТ;

Эв — доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на дублер;

Ц — стоимость единицы тепловой энергии, вырабатываемой дублером, руб./ГДж;

N д — количество тепловой энергии, вырабатываемой дублером в течение года, ГДж;

кэ — эффект от снижения загрязнения окружающей среды, руб.;

кп — социальный эффект от экономии зарплаты персонала, обслуживающего дублер, руб.

Удельные приведенные затраты определяются по формуле

где Сб — приведенные затраты на базовую установку, руб./год;

где кб — капитальные затраты на базовый источник тепловой энергии, руб.;

Эб — доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на базовый источник тепловой энергии.

5.3 . Эффект от снижения загрязнения окружающей среды учитывается для приведения к сопоставимому виду сравниваемых вариантов и рассчитывается в соответствии с действующей «Временной типовой методикой определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды» (Госплан СССР, Госстрой СССР, АН СССР, 1983) и «Руководством по расчету количества и удельных показателей выбросов вредных веществ в атмосферу» (М.: ВПТИтрансстрой, 1982).

5.4 . Социальный эффект от экономии зарплаты персонала, обслуживающего дублер кп при отключении дублера в период полного покрытия тепловой нагрузкой ССТ, определяется по формуле

где Зп — среднегодовая удельная зарплата с начислениями эксплуатационного персонала дублера, руб./год;

τпн — период полного покрытия тепловой нагрузки ССТ, мес.

5.5 . Расчет экономии топлива в пересчете на условное (т) за счет использования солнечной энергии следует определять по формуле

где Q н р — низшая теплота сгорания условного топлива, кВт·ч/кг;

η — КПД замещаемого источника энергии.

6. ОБОЗНАЧЕНИЯ

Зс — удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии ССТ, руб./ГДж;

Зб — удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии базовой установкой, руб./ГДж;

Зп — среднегодовая удельная зарплата с начислениями эксплуатационного персонала дублера, руб./год;

кс — капитальные затраты на ССТ, руб.;

кв — капитальные затраты на дублер, руб.;

кэ — эффект от снижения загрязнения окружающей среды, руб.;

кп — социальный эффект от экономии зарплаты персонала обслуживающего дублер, руб.;

Ен — нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений;

Сс — приведенные затраты на ССТ и дублер, руб./год;

Сб — приведенные затраты на базовую установку, руб./год;

Эс — доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на ССТ;

Эв — доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на дублер;

Эб — доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на базовый источник тепловой энергии;

Ц — стоимость единицы тепловой энергии, вырабатываемой дублером, руб./ГДж;

В — экономия топлива в пересчете на условное за эксплуатационный период солнечной установки, т/год;

Н — среднегодовая суммарная солнечная радиация, приходящая на горизонтальную поверхность, кВт · ч;

Q — полная годовая нагрузка теплоснабжения, кВт · ч;

Q н р — низшая теплота сгорания условного топлива, кВт · ч/кг;

Q с — годовая теплопроизводительность ССТ, кВт · ч;

F — площадь поверхности СК, м 2 ;

UL — общий коэффициент тепловых потерь, Вт/(м 2 · °С);

FR — коэффициент эффективности солнечного коллектора;

V a — удельная вместимость бака-аккумулятора, л/м 2 ;

V — объем здания, м 3 ;

S — жилая площадь здания, м 2 ;

N д — количество тепловой энергии, вырабатываемой дублером за год, ГДж;

t г — температура горячей воды на выходе из СК, °С;

t х — температура холодной воды на входе в БА, °С;

t нв — температура наружного воздуха, °С;

t в — температура воздуха внутри здания, °С;

q — годовая удельная теплопроизводительность ССТ, отнесенная к единице площади солнечных коллекторов, кВт · ч/м 2 ;

f — доля полной среднегодовой тепловой нагрузки, обеспечиваемой за счет солнечной энергии (коэффициент замещения);

φ — географическая широта, град.;

ε — степень черноты поглощательной поверхности СК в диапазоне рабочих температур коллектора;

ε 1 — эффективность водяного теплообменника;

ε 2 — эффективность водовоздушного теплообменника;

τ п — пропускательная способность остекления;

τ пн — период полного покрытия тепловой нагрузки ССТ, мес.;

(τα) — приведенная поглощательная способность солнечного коллектора;

g — удельный расход антифриза в теплоприемном контуре, кг/(м 2 · ч);

α — поглощательная способность теплоприемной поверхности;

r — характеристика теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций здания при фиксированном значении нагрузки ГВС;

λ — удельные тепловые потери здания, Вт/(м 3 · °С);

m — количество часов в сутках;

к — кратность вентиляционного обмена воздуха, 1/сут;

ρ в — плотность воздуха при 0 °С, кг/м 3 ;

Ср в — теплоемкость воздуха при 0 °С и постоянном давлении, Вт · ч/(кг · °С);

l — удельная суточная нагрузка ГВС, Вт · ч/м 2 ;

С min — меньший из водяных эквивалентов водовоздушного теплообменника, Вт/°С;

η — КПД замещаемого источника энергии.

Приложение 1

Терминология по солнечному теплоснабжению

Устройство для улавливания солнечной радиации и преобразования ее в тепловую и другие виды энергии

Часовая (суточная, месячная и т.д.) теплопроизводительность

Количество тепловой энергии, отводимой от коллектора за час (сутки, месяц и т.д.) работы

Плоский солнечный коллектор

Нефокусирующий солнечный коллектор с поглощающим элементом плоской конфигурации (типа «труба в листе», только из труб и т.п.) и плоской прозрачной изоляцией

Площадь тепловоспринимающей поверхности

Площадь поверхности поглощающего элемента, освещенная солнцем в условиях нормального падения лучей

Коэффициент тепловых потерь через прозрачную изоляцию (днище, боковые стенки коллектора)

Поток тепла в окружающую среду через прозрачную изоляцию (днище, боковые стенки коллектора), отнесенный к единице площади тепловоспринимающей поверхности, при разности средних температур поглощающего элемента и наружного воздуха в 1 °С

Удельный расход теплоносителя в плоском солнечном коллекторе

Расход теплоносителя в коллекторе, отнесенный к единице площади тепловоспринимающей поверхности

Величина, характеризующая эффективность переноса тепла от поверхности поглощающего элемента к теплоносителю и равная отношению фактической теплопроизводительности к теплопроизводительности при условии, что все термические сопротивления передачи тепла от поверхности поглощающего элемента к теплоносителю равны нулю

Степень черноты поверхности

Отношение интенсивности излучения поверхности к интенсивности излучения черного тела при той же температуре

Пропускательная способность остекления

Пропускаемая прозрачной изоляцией доля солнечного (инфракрасного, видимого) излучения, падающего на поверхность прозрачной изоляции

Традиционный источник тепловой энергии, обеспечивающий частичное или полное покрытие тепловой нагрузки и работающий в сочетании с системой солнечного теплоснабжения

Система солнечного теплоснабжения

Система, обеспечивающая покрытие нагрузки отопления и горячего водоснабжения за счет солнечной энергии