- Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений

- Микроклимат помещения при воздушном отоплении

- Тема: Микроклимат и вентиляция помещений

- 1. Метеорологические условия производственной среды

- 2. Общие требования к системам вентиляции, кондиционирование воздуха и отопления производственных помещений

Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений

К числу наиболее значимых, определяющих комфорт в жилых помещениях относится метеорологический фактор – параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха). При гигиеническом нормировании этих факторов в основу положено тепловое состояние человека, которое индивидуально и зависит от физиологического состояния и других факторов. Воздействие на человека тех или иных микроклиматических факторов создает различные условия теплообмена со средой и обеспечивает определенное функциональное состояние, которое принято называть тепловым. При оценке теплового состояния организма выделяют зоны теплового комфорта. Под зоной теплового комфорта понимают такой комплекс параметров микроклимата, при котором терморегуляторная система организма находится в состоянии наименьшего напряжения.

Санитарными нормами и правилами СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» определены требования к параметрам микроклимата для теплого и холодного времени года. Так как, значения параметров микроклимата зависят от внешних условий в переходный период значения параметров микроклимата не нормируются — согласно п. 4.1, п. 4.2 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» измерение показателей микроклимата проводятся в холодный период года при температуре наружного воздуха не выше – 5 градусов С и в теплый период года не ниже + 15 градусов С. В жилых помещениях допустимые значения параметров микроклимата должны обеспечивать системы отопления и вентиляции. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.

Большое значение в теплообмене имеет влажность воздуха в помещениях. Влажный воздух обладает большой теплопроводностью и человек может мерзнуть. Создаются условия для переохлаждения и простудных заболеваний. При низкой относительной влажности начинают пересыхать слизистые оболочка дыхательных путей.

Для поддержания нормируемых значений микроклимата необходимо следить за исправностью отопительной системы, вентиляционных каналов. Необходимо чаще проветривать жилые помещения, что снижает и относительную влажность и улучшает качественный состав воздуха.

Содержание плесневых грибков в жилых помещениях санитарными нормами не регламентируется. К появлению плесневых грибков в помещениях могут приводить строительные дефекты ограждающих конструкций.

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации предупреждение, выявление и пресечение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Государственная жилищная инспекция Новосибирской области, г. Новосибирск, Красный проспект, 18).

Микроклимат помещения при воздушном отоплении

Группа: Участники форума

Сообщений: 5907

Регистрация: 12.10.2009

Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)

Пользователь №: 39475

Ответ совершенно неверный. При воздушном отоплении необходимо обеспечить равномерный обогрев и предотвратить всплытие теплого воздуха вверх. Это достигается правильным подбором и расстановкой воздухораспределителей и расчетом температуры подаваемого воздуха. А при воздушном отоплении она всегда будет выше температуры РЗ. Допустимый перегрев также зависит от схемы воздухораспределения.

Вот реальная ситуация — цех холодной штамповки. Объем 100000 м3. Высота 17 м. Работает 20 чел. Выделений вредностей нет. Подача наружного воздуха по норме на рыло 20*30=600 м3/ч. Обогреете такой цех таким объемом воздуха, даже не зная теплопотерь? Разумеется нет. А теплопотери порядка 2500000 ккал/ч. Для их компенсации воздух в количестве 600 м3 надо было бы перегреть на 1700 градусов. И даже 60 тыс.м3/ч будет мало для воздушного отопления — перегрев 17 градусов, нельзя подавать непосредственно в РЗ а при подаче даже сверху вниз теплый воздух всплывет.

Надо будет или несколько ВОА ставить с большим объемом, или большую приточку тысяч на 200 м3/ч. И то и другое нерационально.

Потому, что это действительно примерно так. Потому что он знает. И пишет «в среднем». Потому что 1 кратностью не обогреть, а от 8 до 64 только ради воздушного отопления бессмысленно.

Более точно определяется расчетом.

Группа: Участники форума

Сообщений: 1257

Регистрация: 3.10.2007

Из: Санкт-Петербург

Пользователь №: 11699

Группа: Участники форума

Сообщений: 5907

Регистрация: 12.10.2009

Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)

Пользователь №: 39475

Вставлю свои пять коппеек.

Объясните мне «манагеру», пожалуйста, что правильно называть воздухообменом.

Мне кажется, это понятие относиться к теме вентиляции.

«Манагеры» тоже должны знать терминологию не на уровне «мне кааааэтца» и не по каким-то сомнительным источникам, а по нормативным документам.

Обмен воздуха — это и есть воздухообмен. Величина воздухообмена определяется по приложению Л СП 60 по нескольким формулам.

Из каких «сочинений» взяты эти слова «коэффициент воздухообмена»? В вентиляционной науке коэффициент воздухообмена никакого отношения к объемам не имеет. Это параметр, по которому, в зависимости от способа организации воздухообмена, вида воздухораспределителей и доли поступлений тепла в РЗ определяется температура и концентрации в удаляемом воздухе.

Итак, для целей вентиляции необходим нормируемый воздухообмен — чтобы обеспечить «дыхательные» параметры в РЗ. А для целей воздушного отопления необходимо перемешивание воздуха, такое, чтобы и обеспечить нагрев всего помещения, предотвратить перегрев верхней зоны (куда всплывает теплый воздух) и, одновременно, не допустить превышения допустимых скоростей и температур в воздушных струях, достигающих РЗ.

Это довольно сложная задача, как при отоплении ВО, так и при воздушном отоплении, совмещенном с приточной вентиляцией. На эту тему есть несколько методик расчета. Но общим признаком является то, что объем перемешиваемого воздуха всегда получается достаточно большой (порядка нескольких кратностей), а температура выпускаемого в помещение воздуха — достаточно низкой. Не 40 или 60, или 1700 градусов, а менее 30.

Иногда при эксплуатации допускают, по незнанию, глупости. Как-то на прицепном заводе в Тавде рабочие забастовали — холодно в главном корпусе. Приехала комиссия из Минавтопрома, нас вызвали как генпроектировщиков, энергетиков с ближайших заводов.

И что оказалось — заводская котельная отличная, топлива полно, теплоноситель до 150 градусов выдает. В корпусе стоят приточки, у которых аж по шесть рядов калориферов наставили. Температура приточного воздуха +45, а в рабочей зоне +5. Вот это как раз несоблюдение условий воздушного отопления.

Воздух подавался ВЭСами в направлении РЗ, и сразу всплывал. Под перекрытием вообще «сауна», а внизу холод. Заставили местного главного механика (отопление на нем висело) отключить лишние ряды, оставить только два. Это за час сделали, благо арматура на рядах была. Температура притока упала до +30, а в РЗ поднялась до +15.

А на следующий день ещё и ВЭСы повернули под углом к горизонтали, как и должно было быть по проекту. Тут уж аврально работали — надо было 12 полуотводов вставить на высоте. Но сделали, и температура в РЗ стала +20 градусов.

Потом энергетик механик на комиссии — «я же хотел как лучше, я же механик, я не знал про воздушное отопление». Ну а специалисты на АВОК знать обязаны.

Тема: Микроклимат и вентиляция помещений

1. Метеорологические условия производственной среды

2. Общие требования к системам вентиляции, кондиционирование воздуха и отопления производственных помещений

1. Метеорологические условия (в помещении — микроклимат) характеризуются величинами температуры, влажности и скорости перемещения воздуха. Неблагоприятные метеорологические условия (микроклимат) могут резко изменять работоспособность человека и вызывать заболевания.

Оптимальные и допустимые величины температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха устанавливаются с учетом сезона года, тяжести вьшолняемой работы и избытков явного тепла. Нормами год делится на два периода — теплый и холодный. Теплый период года характеризуется среднесуточной температурой наружного воздуха плюс 10°С и выше, холодный — ниже плюс 10°С.

Категории работ — это разграничение работ на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Дж/с).

Характеристику производственных помещений по категории выполняемых в них работ в зависимости от затраты энергии следует устанавливать в соответствии с ведомственными нормативными документами, согласованными в установленном порядке, исходя из категории работ, выполняемых 50 % и более работающих в соответствующем помещении.

Легкие физические работы (категория I) — работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требуюирие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей; энергозатраты — до 150 ккал/ч (172 Дж/с).

Физические работы средней тяжести (категория II) охватывают виды деятельности, при которых расход энергии составляет от 150 до 200 ккал/ч

(172—232 Дж/с) — категория Па и от 200 до 250 ккал/ч (232—293 Дж/с) — категория Иб. К категории На относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей. К категории Нб — работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей.

Тяжелые физические работы (категория III) — работы, связанные с систематическим физическим напряжением, в частности, с постоянными передвижениями и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей; энергозатраты — более 250 ккал/ч (293 Дж/с).

Явное тепло — тепло, поступающее в рабочее помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых материалов, людей и других источников, в результате инсоляции и воздействующее на температуру воздуха в этом помещении.

Избытки явного тепла — остаточное количество тепла (за вычетом теплопотерь), поступающее в помещение при расчетных параметрах наружного воздуха после осуществления всех технологических, строительных, объемно-планировочных, санитарно-технических мероприятий по его уменьшению, а также по теплоизоляции и герметизации оборудования, установок и теплопроводов, устройству местных отсосов нагретого воздуха и т. п.

В зависимости от физической нагрузки выполняемые работы делятся на легкие, средней тяжести и тяжелые.

Легкими работами считаются работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с ходьбой, не требующие постоянных физических напряжений и не связанные с поднятием и переноской тяжестей. Энергозатраты при этих работах не превышают 628,5 кДж/ч (150 ккал/ч). Рекомендуемая температура воздуха 20. 22 °, скорость перемещения — 0,2 м/с.

Работы средней тяжести характеризуются энергозатратами от 628,5 до 1047,5 кДж/ч (150—250 ккал/ч). Эти работы связаны с переноской тяжестей до 10 кг. Рекомендуемая температура 17. 19°, а скорость перемещения воздуха — не более 0,3 м/с.

Работы тяжелые связаны с постоянным физическим напряжением, с переноской тяжестей более 10 кг и затратами энергии более 1047,5 кДж/ч (250 ккал/ч). Рекомендуемая температура воздуха 15. 17°, перемещение воздуха — 0,3. 0,7 м/с.

При более высоких температурах воздуха, чем рекомендовано, человек быстрее утомляется, у него могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, может появиться головная боль, произойти тепловой удар.

Когда температура воздуха ниже рекомендованной, увеличивается теплоотдача. Человек вынужден теплее одеваться, а это создает трудности в выполнении работы. Если он этого не сделает, возможны простудные и ревматические заболевания.

Влажность воздуха тоже значительно влияет на работоспособность человека. Относительная влажность воздуха не должна быть больше 75 % и меньше 30 %. Повышенная влажность воздуха при высокой температуре затрудняет теплоотдачу организма и приводит к его перегреву. При низкой температуре повышенная влажность воздуха приводит к быстрому переохлаждению организма и простудным заболеваниям.

Пониженная относительная влажность воздуха способствует быстрому испарению пота, быстрой теплоотдаче и пересыханию кожного покрова. Оптимальная относительная влажность воздуха для человека 40 60%.

Перемещение воздуха на рабочем месте при определенных температурах также может привести или к переохлаждению, или к перегреву работающего. Так, если при высокой температуре перемещение воздуха недостаточное, может возникнуть перегрев организма, при чрезмерном перемещении воздуха и низких температурах — переохлаждение.

Поскольку санитарные нормы температуры, относительной влажности и скорости перемещения воздуха имеют жесткую связь, то при оценке фактических условий на рабочем месте необходимо контролировать одновременно все эти показатели.

Температуру воздуха измеряют ртутными термометрами. Когда температура воздуха отрицательная и низкая, применяют спиртовые термометры.

Абсолютную влажность воздуха можно определять с помощью гигрометров и гигрографов.

Влияние неблагоприятных метеорологических условий можно устранить относительно простыми мероприятиями. В полевых условиях для предотвращения перегрева устраивают навесы, устанавливают тенты и зонты, при возможности изменяют режим рабочего дня — в самое жаркое время дня делают удлиненный перерыв в работе, а начинают рабочий день рано утром и кончают вечером. В кабинах машин для поддержания определенного температурного режима и вообще микроклимата устанавливают подогреватели и кондиционеры. В помещениях устанавливают вентиляцию.

Для предотвращения вредного влияния холода и дождя устраивают перерывы в работе для обогрева, в отдельных случаях прекращают работу, строят в полевых условиях помещения для обогрева и укрытия от дождя, рабочие помещения в холодный период года отапливают и в обязательном порядке снабжают работающих утепленной и непромокаемой спецодеждой и обувью, которую рабочие обязаны во время работы надеть. При недостаточном перемещении воздуха в помещении устраивают вентиляцию и естественную (форточки, окна, фрамуги), и искусственную (механическую).

Для борьбы со сквозняками устраивают тамбуры, изменяют расположение в помещении оборудования и рабочих мест. Во время сильного ветра вообще запрещают проводить ряд работ.

Спецодежда и спецобувь должны соответствовать своему назначению, быть исправными и чистыми. Перед выдачей средств индивидуальной защиты специалисты должны проверять соответствие их условиям работы и правильно ли они подобраны по росту и размерам.

Параметры микроклимата в производственных помещениях обеспечиваются за счет наличия систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Перед началом осенне-зимнего периода необходимо проводить утепление и ремонт дверных, окопных проемов, чтобы исключить сквозняки и уменьшить теплопотери. Для работающих в зимнее время вне помещений или в неотапливаемых помещениях следует устанавливать перерывы, чтобы рабочие смогли обогреться в специально оборудованных помещениях с нормальными микроклиматическими условиями. Перерывы засчитываются в рабочее время.

Администрация предприятия обязана постоянно следить за санитарно-гигиеническим состоянием рабочих помещений, поддерживать в них нормальные метеорологические условия.

2. Воздухообменом называют замену загрязненного воздуха помещения чистым, отвечающим санитарным нормам и требованиям. Воздухообмен делят на естественный и искусственный. Естественный воздухообмен происходит вследствие разности и перепада давлений воздуха внутри помещений и наружного воздуха.

В естественном воздухообмене выделяют неорганизованный и организованный воздухообмен. Неорганизованным считают нерегулируемый воздухообмен через щели стен, дверей, окон. Он получил название «инфильтрации». В жилых зданиях инфильтрация обычно составляет 0,50— 0,75 объема помещения в 1 ч. Санитарными нормами инфильтрация допускается до одного объема помещения в час.

Организованный воздухообмен осуществляется с помощью периодического открывания форточек, фрамуг, окон, световых фонарей, дверей, дифлекторов, которые позволяют регулировать воздухообмен рабочих помещений, добиваясь санитарных норм. Такой воздухообмен называют аэрацией.

Искусственный воздухообмен осуществляется путем различных систем механической вентиляции и кондиционирования.

Путем естественной аэрации обычно достигают трех-четырех-кратного воздухообмена, а при необходимости большего обмена воздуха прибегают к механической вентиляции.

Обеспечение нормальных метеорологических условий в рабочих помещениях предприятий представляет собой сложную проблему, которую нельзя решить только путем аэрации. На некоторых участках для воздухообмена, отвечающего санитарным нормам, применяется механическая общеобменная вентиляция и различные местные отсосы. Более того, в некоторых цехах ставятся кондиционеры, обеспечивающие поддержание постоянных метеорологических условий по нескольким параметрам воздуха. Без этого нельзя иногда добиться высокого качества и точности топографических карт. При разной температуре и влажности в разных цехах имеют место разные деформации фотоматериалов и оригиналов карт.

Механическая вентиляция, подающая чистый воздух на определенный участок, называется местной приточной вентиляцией. Вентиляция, устраняющая загрязненный воздух с рабочего места, называется местной вытяжной вентиляцией. Чтобы большой приток свежего воздуха в зимнее время не охлаждал помещение, создается вентиляция и отопление совместного действия, устанавливаются мощные калориферы (воздухонагреватели), которые подогревают поступающий холодный воздух.

Для большего забора воздуха или большей вытяжки применяют мощные центробежные вентиляторы, а для отдельной установки в стене или в окне применяют осевые вентиляторы. Чтобы не запылягь наружный воздух, на выходах вытяжных труб устанавливают циклоны, в которых под действием центробежной силы пыль отделяется от воздуха и опускается в пылесборник.

Самый совершенный вид вентиляции — кондиционирование воздуха. С помощью приборов автоматического регулирования при кондиционировании поддерживается постоянство параметров воздуха. Есть кондиционеры, которые сохраняют постоянство только основных параметров воздуха: температуру, влажность, очистку от пыли. Имеются установки полного кондиционирования, которые кроме названных параметров, поддерживают постоянство движения воздуха, чистоту, озонирование, дезодорацию (удаление запахов) и др.

Кондиционер состоит из трех главных частей: 1-я часть — для смешения поступающего воздуха с очищенным воздухом рециркуляции, а в холодное время и подогревание; 2-я часть — промывная камера, в которой происходит увлажнение и охлаждение воздуха (летом); 3-я часть -— отделение второго подогрева.

При кондиционировании воздуха обеспечивается поддержание в рабочих помещениях определенных, заданных параметров воздушной среды, то есть температуры и относительной влажности воздуха. При этом заданные параметры поддерживаются в течение всех периодов года, как зимою, так и летом. Режим работы систем кондиционирования воздуха обычно поддерживается автоматически с помощью специальной системы автоматического регулирования.

В некоторых случаях при кондиционировании воздуха требуется обеспечить также высокую чистоту притока, то есть полное отсутствие в нем пыли.

При отдельных технологических процессах температура и относительная влажность воздуха должны поддерживаться неизменными в течение всего года. Например, в сборочных цехах производства изделий из полупроводников поддерживается постоянная температура +20° при влажности не свыше 50%; в производстве капроновой нити поддерживается постоянная температура +19 +20° при относительной влажности 55—60%. Иногда устанавливается два различных режима: зимний с температурой + 20° или +21° и летний с температурой +24 +25°. Небольшое повышение допустимой температуры в летнее время обычно способствует некоторому улучшению самочувствия работающих.

Наряду с общеобменной вентиляцией существенное значение для очистки воздуха имеют местные отсосы: зонты, вытяжные шкафы и бортовые отсосы.

1. Зонты применяют там, где зону с выделяющимися вредными газами нельзя полностью закрыть. Бывают зонты прямые, выдвижные, поворотные, косые с откидными шторками.

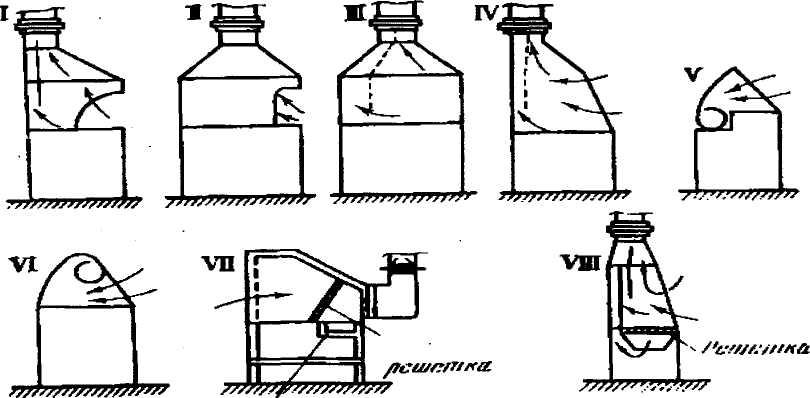

2. Вытяжные шкафы имеют особые конструкции для разного назначения, для работы в шкафу и удаления тепла применяют шкафы I, II, III, IV; для окрасочных работ используют шкафы с улиткой V, VI; для вьщеления пыли применяют шкафы с решеткой VIII; для пульверизационных работ — шкафы VII с сепаратором и отбойной решеткой.

3. Бортовые отсосы делают для ванн (травильных, гальванических) и для рабочих столов (для монтажа фотопланов).

Для поддержания в рабочих помещениях санитарных норм температуры и влажности воздуха предприятия организуют надлежащую систему отопления.

Гигиенические требования к отоплению заключаются в следующем:

1. Поддержание постоянной равномерной температуры воздуха в соответствии с санитарными нормами: при легкой работе 20 — 22°С, при работе средней тяжести 17—19°С, при тяжелой работе 16—18°С.

Равномерной считается температура воздуха, если разность температур у наружной стены и стены, противоположной ей, не превышает 2°С, а в вертикальном отношении — 2,5°С на каждый метр высоты.

Суточные колебания температуры не должны превышать 2— 3°С при водяном отоплении и А—5°С при печном.

2. Внутренние поверхности стен должны нагреваться до температуры воздуха в помещении. Разность между температурой воздуха и температурой поверхности стены не должна превышать 6°С.

3. Отопление должно быть непрерывным и легко поддаваться регулированию.

4. Поверхность нагревательных приборов не должна иметь температуру выше 80°С.

5. Продукты горения не должны проникать внутрь помещения.

6. Для жилых помещений, в которых температура поддерживается на уровне 18—20°С, относительная влажность воздуха не должна превышать 30—60%.

7. Процесс топки не должен загрязнять рабочее помещение пылью, дымом, сажей, угарным газом.

8. Работа системы отопления должна быть безопасной в пожарном отношении, бесшумной, дешевой, а уход за ней — простым.

В холодное время года рабочие помещения цехов предприятий охлаждаются через наружные ограждения (стены, окна, пол, потолок).

Основное требование к отоплению производственных помещений — поддерживать в них температуру на уровне, предусмотренном санитарными нормами, и тем самым обеспечивать для работающих благоприятные и здоровые условия труда. В сельскохозяйственном производстве применяют местное и центральное отопление.

Местное отопление — печное, электрическое или газовое — разрешается применять в некоторых отдаленных от основного производства помещениях общей площадью менее 500 м 2 . Печное отопление не только опасно в пожарном отношении, но и имеет такие недостатки, как

возможность загрязнения воздуха продуктами горения (окисью углерода и др.) и плохой прогрев нижних слоев воздуха в помещении. Кроме того, печное отопление имеет очень низкий коэффициент полезного действия.

Центральное отопление может быть водяным, паровым, пароводяным и воздушным. Для сельскохозяйственных производственных помещений чаще всего применяют водяное отопление, как наиболее простое и безопасное в эксплуатации. В системе центрального водяного отопления теплоносителем является вода, заливаемая в котел. Нагретая до необходимой температуры, она по трубам поступает в нагревательные приборы, где охлаждается, отдавая тепло в окружающее пространство, и возвращается в котел для повторного нагрева.

В качестве нагревательных приборов применяют гладкие (регистры) и ребристые трубы, а также радиаторы. При водяном отоплении низкого давления температура воды на входе в нагревательные приборы составляет 85— 95 Q C, при выходе из них — около 65—70°С.

Водяное отопление высокого давления представляет собой замкнутую систему с механическим побуждением. При повышенном давлении температура воды и, следовательно, нагревательных приборов достигает 120—135°С.

Паровое отопление может быть низкого давления (до 70 кПа) и высокого давления (сверх 70 кПа). Пар, являющийся теплоносителем, при охлаждении в нагревательных приборах конденсируется, отдавая тепло в воздух помещения. Конденсат возвращается в котел. В системах водяного и парового отопления высокого давления температура нагревательных приборов выше 95°С. При такой температуре возможны пригорания органических частичек пыли с образованием неприятного запаха и случайные ожоги работающих, для предотвращения которых рекомендуется нагревательные приборы закрывать решетками.

При воздушном отоплении холодный наружный воздух подается вентилятором в калорифер, где нагревается, и поступает в помещение. Если нагретый воздушный поток выходит из патрубка на высоте не менее 3,5 м от пола, температура потока допускается до 70°С, а при высоте от пола 2 м — не более 45°С. Теплогенератором в калорифере могут быть пар, горячая вода или электронагреватели. Температура в помещении при воздушном отоплении регулируется вентиляцией.

За последние годы в сельском хозяйстве для местного отопления стали широко применять электрические и пламенные теплогенераторы. Все теплогенераторы работают надежно и требуют очень мало времени на их обслуживание.