- Самостоятельный расчет тепловой нагрузки на отопление: часовых и годовых показателей

- Зачем нужно знать этот параметр

- Выбор методики расчета

- Простые способы вычисления тепловой нагрузки

- Зависимость мощности отопления от площади

- Укрупненный расчет тепловой нагрузки здания

- Точные расчеты тепловой нагрузки

- Расчет по стенам и окнам

- Расчет по вентиляции

- Расчет тепловой нагрузки на отопление здания

- Расчет тепловой нагрузки на отопление

- Расчет тепловой нагрузки на отопление дома

- РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА ОТОПЛЕНИЕ ДОМА ПО УКРУПНЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЯМ

- ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Как определить тепловую нагрузку на отопление?

- Потребность здания в тепле

- Распределение приборов

- Методики расчета

Самостоятельный расчет тепловой нагрузки на отопление: часовых и годовых показателей

Как оптимизировать затраты на отопление? Эта задача решается только комплексным подходом, учитывающим все параметры системы, здания и климатические особенности региона. При этом важнейшей составляющей является тепловая нагрузка на отопление: расчет часовых и годовых показателей входят в систему вычислений КПД системы.

Зачем нужно знать этот параметр

Что же представляет собой расчет тепловой нагрузки на отопление? Он определяет оптимальное количество тепловой энергии для каждого помещения и здания в целом. Переменными величинами являются мощность отопительного оборудования – котла, радиаторов и трубопроводов. Также учитываются тепловые потери дома.

В идеале тепловая мощность отопительной системы должна компенсировать все тепловые потери и при этом поддерживать комфортный уровень температуры. Поэтому прежде чем выполнить расчет годовой нагрузки на отопление, нужно определиться с основными факторами, влияющими на нее:

- Характеристика конструктивных элементов дома. Наружные стены, окна, двери, вентиляционная система сказываются на уровне тепловых потерь;

- Размеры дома. Логично предположить, что чем больше помещение – тем интенсивнее должна работать система отопления. Немаловажным фактором при этом является не только общий объем каждой комнаты, но и площадь наружных стен и оконных конструкций;

- Климат в регионе. При относительно небольших снижениях температуры на улице нужно малое количество энергии для компенсации тепловых потерь. Т.е. максимальная часовая нагрузка на отопление напрямую зависит от степени снижения температуры в определенный период времени и среднегодовое значение для отопительного сезона.

Учитывая эти факторы составляется оптимальный тепловой режим работы системы отопления. Резюмируя все вышесказанное можно сказать, что определение тепловой нагрузки на отопление необходимо для уменьшения расхода энергоносителя и соблюдения оптимального уровня нагрева в помещениях дома.

Для расчета оптимальной нагрузки на отопление по укрупненным показателям нужно знать точный объем здания. Важно помнить, что эта методика разрабатывалась для больших сооружений, поэтому погрешность вычислений будет велика.

Выбор методики расчета

Перед тем, как выполнить расчет нагрузки на отопление по укрупненным показателям или с более высокой точностью необходимо узнать рекомендуемые температурные режимы для жилого здания.

Во время расчета характеристик отопления нужно руководствоваться нормами СанПиН 2.1.2.2645-10. Исходя из данных таблицы, в каждой комнате дома необходимо обеспечить оптимальный температурный режим работы отопления.

Методики, по которым осуществляется расчет часовой нагрузки на отопление, могут иметь различную степень точности. В некоторых случаях рекомендуется использовать достаточно сложные вычисления, в результате чего погрешность будет минимальна. Если же оптимизация затрат на энергоносители не является приоритетной задачей при проектировании отопления – можно применять менее точные схемы.

Во время расчета почасовой нагрузки на отопление нужно учитывать суточную смену уличной температуры. Для улучшения точности вычисления нужно знать технические характеристики здания.

Простые способы вычисления тепловой нагрузки

Любой расчет тепловой нагрузки нужен для оптимизации параметров системы отопления или улучшения теплоизоляционных характеристик дома. После его выполнения выбираются определенные способы регулирования тепловой нагрузки отопления. Рассмотрим нетрудоемкие методики вычисления этого параметра системы отопления.

Зависимость мощности отопления от площади

Для дома со стандартными размерами комнат, высотой потолков и хорошей теплоизоляцией можно применить известное соотношение площади помещения к требуемой тепловой мощности. В таком случае на 10 м² потребуется генерировать 1 кВт тепла. К полученному результату нужно применить поправочный коэффициент, зависящий от климатической зоны.

Предположим, что дом находится в Московской области. Его общая площадь составлять 150 м². В таком случае часовая тепловая нагрузка на отопление будет равна:

15*1=15 кВт/час

Главным недостатком этого метода является большая погрешность. Расчет не учитывает изменение погодных факторов, а также особенности здания – сопротивление теплопередачи стен, окон. Поэтому на практике его использовать не рекомендуется.

Укрупненный расчет тепловой нагрузки здания

Укрупненный расчет нагрузки на отопление характеризуется более точными результатами. Изначально он применялся для предварительного расчета этого параметра при невозможности определить точные характеристики здания. Общая формула для определения тепловой нагрузки на отопление представлена ниже:

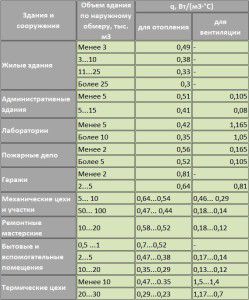

Где q° — удельная тепловая характеристика строения. Значения нужно брать из соответствующей таблицы, а – поправочный коэффициент, о котором говорилось выше, Vн – наружный объем строения, м³, Tвн и Tнро – значения температуры внутри дома и на улице.

Предположим, что необходимо рассчитать максимальную часовую нагрузку на отопление в доме с объемом по наружным стенам 480 м³ (площадь 160 м², двухэтажный дом). В этом случае тепловая характеристика будет равна 0,49 Вт/м³*С. Поправочный коэффициент а = 1 (для Московской области). Оптимальная температура внутри жилого помещения (Твн ) должна составлять +22°С. Температура на улице при этом будет равна -15°С. Воспользуемся формулой для расчета часовой нагрузки на отопление:

Q=0.49*1*480(22+15)= 9,408 кВт

По сравнению с предыдущим расчетом полученная величина меньше. Однако она учитывает важные факторы – температуру внутри помещения, на улице, общий объем здания. Подобные вычисления можно сделать для каждой комнаты. Методика расчета нагрузки на отопление по укрупненным показателям дает возможность определить оптимальную мощность для каждого радиатора в отдельно взятом помещении. Для более точного вычисления нужно знать среднетемпературные значения для конкретного региона.

Такой метод расчета можно применять для вычисления часовой тепловой нагрузки на отопление. Но полученные результаты не дадут оптимально точную величину тепловых потерь здания.

Точные расчеты тепловой нагрузки

Но все же этот расчет оптимальной тепловой нагрузки на отопление не дает требуемую точность вычисления. Он не учитывает важнейший параметр – характеристики здания. Главной из них является сопротивление теплопередачи материал изготовления отдельных элементов дома – стен, окон, потолка и пола. Именно они определяют степень сохранения тепловой энергии, полученной от теплоносителя системы отопления.

Что же такое сопротивление теплопередачи (R)? Это величина, обратная теплопроводности (λ) – возможности структуры материала передавать тепловую энергию. Т.е. чем больше значение теплопроводности – тем выше тепловые потери. Для расчета годовой нагрузки на отопление воспользоваться этой величиной нельзя, так как она не учитывает толщину материала (d). Поэтому специалисты используют параметр сопротивление теплопередачи, который вычисляется по следующей формуле:

R=d/λ

Расчет по стенам и окнам

Существуют нормированные значения сопротивления теплопередачи стен, которые напрямую зависят от региона, где расположен дом.

В отличие от укрупненного расчета нагрузки на отопление сначала нужно вычислить сопротивление теплопередачи для наружных стен, окон, пола первого этажа и чердака. Возьмем за основу следующие характеристики дома:

- Площадь стен – 280 м². В нее включены окна – 40 м²;

- Материал изготовления стен – полнотелый кирпич (λ=0.56). Толщина наружных стен – 0,36 м. Исходя из этого рассчитываем сопротивление телепередачи — R=0.36/0.56= 0,64 м²*С/Вт;

- Для улучшения теплоизоляционных свойств был установлен наружный утеплитель – пенополистирол толщиной 100 мм. Для него λ=0,036. Соответственно R=0,1/0,036= 2,72 м²*С/Вт;

- Общее значение R для наружных стен равно 0,64+2,72= 3,36 что является очень хорошим показателем теплоизоляции дома;

- Сопротивление теплопередачи окон — 0,75 м²*С/Вт (двойной стеклопакет с заполнением аргоном).

Фактически тепловые потери через стены составят:

(1/3,36)*240+(1/0.75)*40= 124 Вт при разнице температуры в 1°С

Температурные показатели возьмем такие же, как и для укрупненного вычисления нагрузки на отопление +22°С в помещении и -15°С на улице. Дальнейший расчет необходимо делать по следующей формуле:

124*(22+15)= 4,96 кВт/час

Расчет по вентиляции

Затем необходимо вычислить потери через вентиляцию. Общий объем воздуха в здании составляет 480 м³. При этом его плотность примерно равна 1,24 кг/м³. Т.е. его масса равна 595 кг. В среднем за сутки (24 часа) происходит пятикратное обновление воздуха. В таком случае для вычисления максимальной часовой нагрузки для отопления нужно рассчитать тепловые потери на вентиляцию:

(480*40*5)/24= 4000 кДж или 1,11 кВт/час

Суммируя все полученные показатели можно найти общие тепловые потери дом:

4,96+1,11=6,07 кВт/час

Таким образом определяется точная максимальная тепловая нагрузка на отопление. Полученная величина напрямую зависит от температуры на улице. Поэтому для расчета годовой нагрузки на отопительную систему нужно учитывать изменение погодных условий. Если средняя температура в течение отопительного сезона составляет -7°С, то итоговая нагрузка на отопление будет равна:

(124*(22+7)+((480*(22+7)*5)/24))/3600)*24*150(дней отопительного сезона)=15843 кВт

Меняя температурные значения можно сделать точный расчет тепловой нагрузки для любой системы отопления.

К полученным результатам нужно прибавить значение тепловых потерь через крышу и пол. Это можно сделать поправочным коэффициентом 1,2 – 6,07*1,2=7,3 кВт/ч.

Полученная величина указывает на фактические затраты энергоносителя при работе системы. Существует несколько способов регулирования тепловой нагрузки отопления. Наиболее действенный из них – уменьшение температуры в комнатах, где нет постоянного присутствия жильцов. Это можно осуществить с помощью терморегуляторов и установленных датчиков температуры. Но при этом в здании должна быть установлена двухтрубная система отопления.

Для вычисления точного значения тепловых потерь можно воспользоваться специализированной программой Valtec. В видеоматериале показа пример работы с ней.

Расчет тепловой нагрузки на отопление здания

Расчет тепловой нагрузки на отопление

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня небольшой пост про расчет количества тепла на отопление по укрупненным показателям. Вообще то нагрузка на отопление принимается по проекту, то есть в договор теплоснабжения вносятся те данные, которые просчитал проектировщик.

Но зачастую таких данных просто нет, особенно если здание небольшое, например гараж, или какое нибудь подсобное помещение. В этом случае нагрузку на отопление в Гкал/ч просчитывают по так называемым укрупненным показателям. Об этом я писал здесь . И уже эта цифра идет в договор как расчетная отопительная нагрузка. Как же считается эта цифра? А считается она по формуле :

α — поправочный коэффициент, который учитывает климатические условия района, он применяется в тех случаях, когда расчетная температура воздуха на улице отличается от -30 °С ;

qо — удельная отопительная характеристика здания при tн.р = -30 °С, ккал/куб.м*С ;

V — объем здания по наружному обмеру, м³ ;

tв — расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С ;

tн.р — расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С ;

Kн.р — коэффициент инфильтрации, который обусловлен тепловым и ветровым напором, то есть соотношением тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре воздуха на улице, которая является расчетной для проектирования отопления.

Вот так, в одну формулу можно посчитать тепловую нагрузку на отопление любого здания. Конечно, расчет этот в значительной степени приближенный, однако он рекомендуется в технической литературе по теплоснабжению. Теплоснабжающие организации также вносят эту цифру отопительной нагрузки Qот, в Гкал/ч, в договоры теплоснабжения. Так что расчет нужный. Расчет этот хорошо представлен в книге — В.И.Манюк, Я.И.Каплинский, Э.Б.Хиж и др. «Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей». Эта книжка у меня одна из настольных, очень хорошая книга.

Также этот расчет тепловой нагрузки на отопление здания можно делать по «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального водоснабжения» РАО «Роскоммунэнерго» Госстроя России. Правда, в расчете в этой методике есть неточность (в формуле 2 в приложении №1 указано 10 в минус третьей степени, а должно быть 10 в минус шестой степени, в расчетах это необходимо учитывать), более подробно об этом можно прочитать в комментариях к этой статье.

Я этот расчет полностью автоматизировал, добавил справочные таблицы, в том числе таблицу климатических параметров всех регионов бывшего СССР (из СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»). Скачать его можно здесь .

Расчет тепловой нагрузки на отопление дома

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ НА ОТОПЛЕНИЕ ДОМА ПО УКРУПНЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЯМ

Расчет тепловой нагрузки на отопление дома произведен по удельной теплопотере, потребительский подход определения приведенных коэффициентов теплопередачи – вот главные вопросы, которые мы с вами рассмотрим в данном посте. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы произведем с вами расчет тепловой нагрузки на отопление дома (Qо.р) различными способами по укрупненным измерителям. Итак, что нам известно на данный момент:1. Расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования отопления tн = -40 оС. 2. Расчетная (усредненная) температура воздуха внутри отапливаемого дома tв = +20 оС. 3. Объем дома по наружному обмеру V = 490,8 м3. 4. Отапливаемая площадь дома Sот = 151,7 м2 (жилая – Sж = 73,5 м2). 5. Градусо сутки отопительного периода ГСОП = 6739,2 оС*сут.

Расчет тепловой нагрузки на отопление дома

1. Расчет тепловой нагрузки на отопление дома по отапливаемой площади. Здесь все просто – принимается, что теплопотери составляют 1 кВт * час на 10 м2 отапливаемой площади дома, при высоте потолка до 2,5м. Для нашего дома расчетная тепловая нагрузка на отопление будет равна Qо.р = Sот * wуд = 151,7 * 0,1 = 15,17 кВт. Определение тепловой нагрузки данным способом не отличается особой точностью. Спрашивается, откуда же взялось данное соотношение и насколько оно соответствует нашим условиям. Вот здесь то и надо сделать оговорочку, что данное соотношение справедливо для региона Москвы (tн = до -30 оС) и дом должен быть нормально утепленным. Для других регионов России удельные теплопотери wуд , кВт/м2 приведены в Таблице 1.

Что еще надо учесть при выборе коэффициента удельных теплопотерь? Cолидные проектные организации требуют от «Заказчика» до 20-ти дополнительных данных и это оправдано, так как правильный расчет потерь тепла домом – один из основных факторов, определяющий, насколько комфортно будет находиться в помещении. Ниже приведены характерные требования с разъяснениями:

– суровость климатической полосы – чем ниже температура «за бортом», тем сильнее придется топить. Для сравнения: при -10 градусах – 10 кВт, а при -30 градусах – 15 кВт;

– состояние окон – чем герметичней и больше количество стекол, тем потери уменьшаются. К примеру (при -10 градусах): стандартная двойная рама – 10 кВт, двойной стеклопакет – 8 кВт, тройной стеклопакет – 7 кВт;

– отношения площадей окон и пола – чем больше окна, тем больше потерь. При 20 % – 9 кВт, при 30 % – 11 кВт, а при 50 % – 14 кВт;

– толщина стен или теплоизоляция напрямую влияют на потери тепла. Так при хорошей теплоизоляции и достаточной толщине стен (3 кирпича – 800 мм) требуется 10 кВт, при 150 мм утеплителя или толщине стены в 2 кирпича – 12 кВт, а при плохой изоляции или толщине в 1 кирпич – 15 кВт;

– число наружных стен – напрямую связанно со сквозняками и многосторонним воздействием промерзания. Если помещение имеет одну внешнюю стену, то требуется 9 кВт, а если – 4, то – 12 кВт;

– высота потолка хоть и не так значительно, но все же влияет на увеличение потребляемой мощности. При стандартной высоте в 2,5 м требуется 9,3 кВт, а при 5 м – 12 кВт.

Данное пояснение показывает, что грубый расчет требуемой мощности 1 кВт котла на 10 м2 отапливаемой площади, имеет обоснование.

2. Расчет тепловой нагрузки на отопление дома по укрупненным показателям согласно § 2.4 СНиП Н-36-73. Чтобы определить тепловую нагрузку на отопление данным способом, нам надо знать жилую площадь дома. Если она не известна, то принимается в размере 50% от общей площади дома. Зная расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления, по таблице 2 определяем укрупненный показатель максимально-часового расхода тепла на 1 м2 жилой площади.

Для нашего дома расчетная тепловая нагрузка на отопление будет равна Qо.р = Sж * wуд.ж = 73,5 * 670 = 49245 кДж/ч или 49245/4,19=11752 ккал/ч или 11752/860=13,67 кВт

3. Расчет тепловой нагрузки на отопление дома по удельной отопительной характеристике здания. Определять тепловую нагрузку по данному способу будем по удельной тепловой характеристике (удельная теплопотеря тепла) и объема дома по формуле:

Qо.р = α * qо * V * (tв – tн ) * 10-3 , кВт

Qо.р – расчетная тепловая нагрузка на отопление, кВт;

α – поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха tн отличается от -30 оС, принимается по таблице 3;

qо – удельная отопительная характеристика здания, Вт/м3 * оС;

V – объем отапливаемой части здания по наружному обмеру, м3;

tв – расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, оС;

tн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС.

В данной формуле все величины, кроме удельной отопительной характеристики дома qо, нам известны. Последняя является теплотехнической оценкой строительной части здания и показывает тепловой поток, необходимый для повышения температуры 1 м3 объема постройки на 1 °С. Численное нормативное значение данной характеристики, для жилых домом и гостиниц, приведено в таблице 4.

Поправочный коэффициент α

Удельная отопительная характеристика здания, Вт/м3 * оС

Итак, Qо.р = α* qо * V * (tв – tн ) * 10-3 = 0,9 * 0,49 * 490,8 * (20 – (-40) ) * 10-3 = 12,99 кВт. На стадии технико-экономического обоснования строительства (проекта) удельная отопительная характеристика должна являться одним из контрольных ориентиров. Все дело в том, что в справочной литературе, численное значение ее разное, поскольку приведена она для разных временных периодов, до 1958года, после 1958года, после 1975года и т.д. Кроме того, хоть и не значительно, но менялся также и климат на нашей планете. А нам бы хотелось знать значение удельной отопительной характеристики здания на сегодняшний день. Давайте попробуем определить ее самостоятельно.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Предписывающий подход к выбору сопротивления теплопередаче наружных ограждений. В этом случае расход тепловой энергии не контролируется, а значения сопротивлений теплопередаче отдельных элементов здания должно быть не менее нормируемых значений, смотри таблицу 5. Здесь уместно привести формулу Ермолаева для расчета удельной отопительной характеристики здания. Вот эта формула

qо = [Р/S * ((kс + φ * (kок – kс)) + 1/Н * (kпт + kпл)], Вт/м3 * оС

φ – коэффициент остекления наружных стен, принимаем φ = 0,25. Данный коэффициент принимается в размере 25% от площади пола; Р – периметр дома, Р = 40м; S – площадь дома (10 *10), S = 100 м2; Н – высота здания, Н = 5м; kс, kок, kпт, kпл – приведенные коэффициенты теплопередачи соответственно наружной стены, световых проемов (окон), кровли (потолка), перекрытия над подвалом (пола). Определение приведенных коэффициентов теплопередачи, как при предписывающем подходе, так и при потребительском подходе, смотри таблицы 5,6,7,8. Ну что ж, со строительными размерами дома мы определились, а как быть с ограждающими конструкциями дома? Из каких материалов должны быть изготовлены стены, потолок пол, окна и двери? Дорогие друзья, вы должны четко понять, что на данном этапе нас не должен волновать выбор материала ограждающих конструкций. Спрашивается, почему? Да потому, что в выше приведенную формулу мы поставим значения нормируемых приведенных коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций. Так вот, независимо из какого материала будут выполнены эти конструкции и какова их толщина, сопротивление должно быть определенным. (Выписка из СНиП II-3-79* Строительная теплотехника).

Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций

Как определить тепловую нагрузку на отопление?

Тепловая нагрузка на отопление — это количество тепловой энергии, необходимое для достижения комфортной температуры в помещении. Существует также понятие максимальной почасовой нагрузки, которое следует понимать как наибольшее количество энергии, которое может понадобиться в отдельные часы при неблагоприятных условиях. Чтобы понять, какие условия можно считать неблагоприятными, необходимо разобраться с факторами, от которых зависит тепловая нагрузка.

Потребность здания в тепле

В разных строениях потребуется неодинаковое количество тепловой энергии, чтобы человек чувствовал себя комфортно.

Среди факторов, влияющих на потребность в тепле, можно выделить следующие:

- Материал, из которого изготовлены стены, а также их толщина. Стена, выложенная в один кирпич и газобетонная стена, к тому же в совокупности с 20-сантиметровой прокладкой из пенопласта, отличаются в плане пропускания тепловой энергии.

- Материал кровли и ее конструкционные особенности. Плоская крыша из ж/б бетонных плит и хорошо утепленное чердачное помещение значительно разнятся по показателям теплопотерь.

- Вентиляционная система. На теплопотери влияют производительность вентиляции и возможность рекуперации тепла.

- Площадь остекленных поверхностей. Естественно, что помещение с французскими окнами при прочих равных условиях теряет больше тепла, чем комната с маленькими окнами-амбразурами. Этот недостаток значительного остекления сглаживается толстыми стеклопакетами, где стекла обработаны энергосберегающим веществом.

- Показатели инсоляции, свойственные той или иной местности, степень поглощения лучей Солнца внешней поверхностью здания. Также имеет значение расположение дома относительно сторон света. В качестве крайних примеров можно привести строение, всегда находящееся в тени и другой дом, у которого черные стены, наклонная черная крыша и расположение всех окон на юг.

- Температурная дельта между зданием и улицей определяет поток тепла через ограждающие элементы при перманентном сопротивлении теплопередаче. Если на улице 10 градусов тепла, теплопотери будут отличаться от ситуации, когда температура снаружи упала до 30 градусов мороза.

- Перспективы изменений потребностей в тепле. К примеру, если предполагается модернизация здания или добавление к нему новых пристроек, то может оказаться, что заложенной тепловой нагрузки уже вскоре будет недостаточно.

Распределение приборов

Если речь идет о водяном отоплении, максимальная мощность источника тепловой энергии должна равняться сумме мощностей всех источников тепла в здании.

Распределение приборов по помещениям дома зависит от следующих обстоятельств:

- Площадь помещения, уровень потолка.

- Положение комнаты в строении. Помещения в торцевой части по углах отличаются повышенными теплопотерями.

- Расстояние до источника тепла.

- Оптимальная температура (с точки зрения жильцов). На температуру помещения, помимо прочих факторов, влияет перемещение воздушных потоков внутри жилья.

Строительные нормы и правила (СНиП) рекомендуют такие температурные параметры:

- Жилые помещения в глубине строения — 20 градусов.

- Жилые помещения в угловых и торцевых частях здания — 22 градуса.

- Кухня — 18 градусов. В кухонном помещении температура выше, так как в ней присутствуют дополнительные источники тепла (электрическая плита, холодильник и т.д.).

- Ванная комната и туалет — 25 градусов.

Схема температуры в случае верхнего розлива

Если в доме обустроено воздушное отопление, объем потока тепла, поступающий в комнату, зависит от пропускной возможности воздушного рукава. Регулируется поток ручной настройкой вентиляционных решеток, а контролируется — термометром.

Дом может обогреваться распределенными источниками тепловой энергии: электро- или газовые конвекторы, теплые полы на электричестве, масляные батареи, ИК-обогреватели, кондиционеры. В этом случае нужные температуры определяются настройкой термостата. В этом случае нужно предусмотреть такую мощность оборудования, которой бы хватало при максимальном уровне тепловых потерь.

Методики расчета

Расчет тепловой нагрузки на отопление можно произвести на примере конкретного помещения. Пусть в данном случае это будет сруб из 25-сантиметрового бурса с чердачным помещение и полом из древесины. Размеры здания: 12×12×3. В стенах имеется 10 окон и пара дверей. Дом расположен в местности, для которой характерны очень низкие температуры зимой (до 30 градусов мороза).

Расчеты можно произвести тремя способами, о которых пойдет речь ниже.

Первый вариант расчета

Согласно существующим нормам СНиП, на 10 квадратных метров нужен 1 кВт мощности. Данный показатель корректируется с учетом климатических коэффициентов:

- южные регионы — 0,7-0,9;

- центральные регионы — 1,2-1,3;

- Дальний Восток и Крайний Север — 1,5-2,0.

Вначале определяем площадь дома: 12×12=144 квадратных метра. В таком случае базовый показатель тепловой нагрузке равен: 144/10=14,4 кВт. Полученный результат умножаем на климатическую поправку (будем использовать коэффициент 1,5): 14,4×1,5=21,6 кВт. Столько мощности нужно, чтобы в доме была комфортная температура.

Таблица соотношения мощности котла и площади дома

Совет! Рекомендуется предусмотреть, по крайней мере, 20% запас прочности для отопительного оборудования.

Второй вариант расчета

Способ, приведенный выше, страдает значительными погрешностями:

- Не учтена высота потолков, а ведь обогревать нужно не квадратные метры, а объем.

- Через оконные и дверные проемы теряется больше тепла, чем через стены.

- Не учтен тип здания — многоквартирное это здание, где за стенами, потолком и полом обогреваемые квартиры содей или это частный дом, где за стенами только холодный воздух.

- В качестве базового применим следующий показатель — 40 Вт на кубический метр.

- Для каждой двери предусмотрим по 200 Вт, а для окон — по 100 Вт.

- Для квартир в угловых и торцевых частях дома используем коэффициент 1,3. Если речь идет о самом высоком или самом низком этаже многоквартирного здания, используем коэффициент 1,3, а для частного строения — 1,5.

- Также снова применим климатический коэффициент.

Таблица климатического коэффициента

- Высчитываем объем помещения: 12×12×3=432 квадратных метра.

- Базовый показатель мощности равняется 432×40=17280 Вт.

- В доме есть десяток окон и пара дверей. Таким образом: 17280+(10×100)+(2×200)=18680Вт.

- Если речь идет о частном доме: 18680×1,5=28020 Вт.

- Учитываем климатический коэффициент: 28020×1,5=42030 Вт.

Итак, исходя из второго вычисления видно, что разница с первым способом расчета практически двукратная. При этом нужно понимать, что подобная мощность нужна только во время самых низких температур. Иными словами, пиковую мощность можно обеспечить дополнительными источниками обогрева, например, резервным обогревателем.

Третий вариант расчета

Есть еще более точный способ подсчета, в котором учитываются теплопотери.

Схема потери тепла в процентах

Формула для расчета такова: Q=DT/R, где:

- Q — потери тепла на квадратный метр ограждающей конструкции;

- DT — дельта между наружной и внутренней температурами;

- R — уровень сопротивления при передаче тепла.

Обратите внимание! Порядка 40% тепла уходит в вентиляционную систему.

Чтобы упростить подсчеты, примем усредненный коэффициент (1,4) потерь тепла через ограждающие элементы. Осталось определить параметры термического сопротивления из справочной литературы. Ниже приведена таблица для наиболее часто применяемых конструкционных решений:

- стена в 3 кирпича — уровень сопротивления составляет 0,592 на кв. м×С/Вт;

- стена в 2 кирпича — 0,406;

- стена в 1 кирпич — 0,188;

- сруб из 25-сантиметрового бруса — 0,805;

- сруб из 12-сантиметрового бруса — 0,353;

- каркасный материал с утеплением минватой — 0,702;

- пол из древесины — 1,84;

- потолок или чердак — 1,45;

- деревянная двойная дверь — 0,22.

Таблица значений утеплителей

- Температурная дельта — 50 градусов (20 градусов тепла в помещении и 30 градусов мороза на улице).

- Потери тепла на квадратный метр пола: 50/1,84 (данные для пола из древесины)=27,17 Вт. Потери по всей площади пола: 27,17×144=3912 Вт.

- Теплопотери через потолок: (50/1,45)×144=4965 Вт.

- Рассчитываем площадь четырех стен: (12×3)×4=144 кв. м. Так как стены изготовлены из 25-сантиметрового бруса, R равняется 0,805. Тепловые потери: (50/0,805)×144=8944 Вт.

- Складываем полученные результаты: 3912+4965+8944=17821. Полученное число — общие теплопотери дома без учета особенностей потерь через окна и двери.

- Прибавляем 40% вентиляционных потерь: 17821×1,4=24,949. Таким образом, понадобится котел на 25 кВт.

Даже самый продвинутый из перечисленных способов не учитывает всего спектра потерь тепла. Поэтому рекомендуется покупать котел с некоторым запасом мощности. В связи с этим приведем несколько фактов по особенностям КПД разных котлов:

- Газовое котельное оборудование работают с очень стабильным КПД, а конденсационные и соляровые котлы переходят на экономичный режим при небольшой нагрузке.

- Электрокотлы имеют 100% коэффициент полезного действия.

- Не допускается работа в режиме ниже номинальной мощности для твердотопливных котельных аппаратов.

Твердотопливные котлы регулируются ограничителем поступления воздуха в топочную камеру, однако при недостаточном уровне кислорода не происходит полного выгорания топлива. Это приводит к образованию большого количества золы и снижению КПД. Исправить положение можно при помощи теплового аккумулятора. Бак с теплоизоляцией устанавливается между трубами подачи и обратки, размыкая их. Таким образом, создается малый контур (котел — буферный бак) и большой контур (бак — отопительные приборы).

Схема с тепловым аккумулятором

Схема функционирует следующим образом:

- После закладки топлива оборудование работает на номинальной мощности. Благодаря естественной или принудительной циркуляции, происходит передача тепла в буфер. После сгорания топлива, циркуляция в малом контуре прекращается.

- В течение последующих часов тепловой носитель циркулирует по большому контуру. Буфер медленно передает тепло батареям или теплому полу.

Увеличенная мощность потребует дополнительных затрат. При этом запас мощности оборудования дает важный положительный результат: интервал между загрузками топлива значительно увеличивается.