- ЖКХ в России

- Наладка системы отопления

- Наладка системы отопления

- Расчет системы отопления

- Выбор способа регулирования расхода теплоносителя

- Проверка правильности и эффективности системы отопления

- Как производится регулировка системы отопления многоквартирного дома и многоэтажного здания

- Виды регулировки систем отопления

- Недостатки однотрубной системы

- Требования к регулировке системы отопления

- О наладке и режимах систем отопления

ЖКХ в России

Наладка системы отопления

Наладка системы отопления

Любая система отопления, вновь смонтированная, подвергнутая ремонту или реконструкции, или разрегулированная в течение длительной эксплуатации, требует тепловой и гидравлической наладки.

Одной из главных задач наладки системы отопления является распределение теплоносителя по домам, а затем по стоякам и отопительным приборам (далее наз. – радиаторы) пропорционально их тепловым нагрузкам.

Расчет системы отопления

Первый этап наладки: расчет системы отопления, цель которого — определить, какие расходы теплоносителя необходимо пропускать по вводному узлу каждого дома, а затем по стоякам и отопительным приборам при расчетных условиях, то есть:

- при расчетных тепловых потерях через наружные ограждения (стены, окна, потолки, полы) отапливаемого помещения;

- при установленных радиаторах с расчетными поверхностями нагрева;

- при расчетной температуре теплоносителя в подающем трубопроводе;

- при расчетных величинах напоров воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника теплоснабжения,

Выбор способа регулирования расхода теплоносителя

Второй этап наладки: выбор способа регулирования расхода теплоносителя, который должен поступать в систему отопления каждого дома, и установка соответствующего оборудования..

Расход теплоносителя регулируется одним из четырех способов или одновременно несколькими из них в зависимости от конкретных условий:

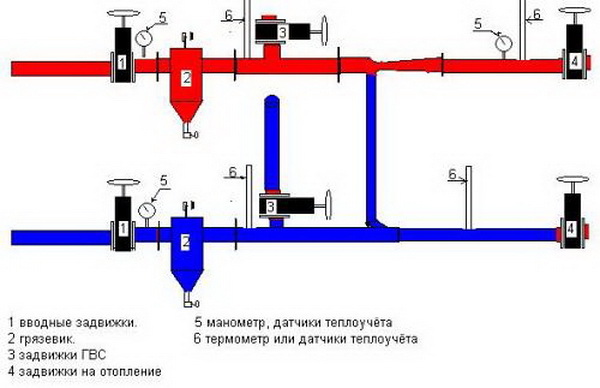

- Выбором типа и производительности гидроэлеватора (диаметра его сопла) (см. статью «Элеваторный узел»);

- Выбором диаметра дроссельных диафрагм и места их установки — на подающем или обратном трубопроводе (или на обоих трубопроводах) в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима (профессиональное жаргонное название дроссельной диафрагмы – «шайба», а процесс их установки – «шайбирование»);

- Установкой на стояках, кроме запорной арматуры, дополнительно балансировочных (регулирующих) клапанов или дроссельных диафрагм, позволяющих проводить балансировку системы отопления (этот способ эффективен, но пока еще имеет ограниченное распространение);

- Выбором автоматических устройств регулирования расхода и температуры теплоносителя.

Проверка правильности и эффективности системы отопления

Третий этап наладки: проверка правильности и эффективности выполненной наладки и, при необходимости, проведение дополнительной регулировки.

Основными показателями правильности наладки системы отопления являются:

— соответствие фактических расходов воды расчетным значениям в подающем и обратном трубопроводах дома, в отдельных стояках дома и в отдельных радиаторах. Эти расходы воды могут быть определены как непосредственно по показаниям соответствующих приборов-расходомеров, так и расчетным методом по результатам измерений трех фактических температур: теплоносителя на входе и выходе из здания, в отдельных стояках дома и в отдельных радиаторах и температуры воздуха в помещении (как определить фактический расход воды через радиатор в вашей квартире, см. статью «Неисправность отопления в вашей квартире»).

Показателем правильности наладки служит коэффициент относительного расхода воды, который должен находиться в пределах 0,9 — 1,15 (расчетный расход воды принимается за единицу);

— соответствие фактической температуры воздуха в помещениях нормативным (расчетным) значениям. Усредненное значение замеренных температур не должно быть ниже расчетного более чем на 0,5 °С или выше расчетного более чем на 2 °С.

После установки или замены сопл элеваторов или дроссельных диафрагм на тепловых вводах следует проверить температуру воздуха не менее чем в 15 % помещений.

В случае, если коэффициент относительного расхода воды отличается от нормы 0,9 — 1,15 или усредненное значение замеренных температур воздуха в помещениях ниже расчетного более чем на 0,5 °С или выше расчетного более чем на 2 °С, должна быть произведена смена сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, а также настройка автоматических регуляторов температуры.

Результаты испытаний оформляются актом и вносятся в паспорт системы отопления и здания.

Если уважаемые коллеги заинтересуются более подробными сведениями о наладке систем отопления, Вы можете воспользоваться следующей литературой:

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- Отраслевой стандарт ОСТ 36-68-82 1982 г. Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения

- Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения МДК 4-02.2001

- И. Манюк Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. В М. Стройиздат, 1988.

- Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети. М. Энергоиздат, 1982.

Составил специалист ЖКХ Юрий Калнин

Как производится регулировка системы отопления многоквартирного дома и многоэтажного здания

Согласно требованиям некоторых из них, температура в жилых помещениях должна быть устойчивой в пределах двадцати-двадцати двух градусов тепла. А относительная влажность воздуха 40-30 %. Только при соблюдении таких параметров можно обеспечить комфортные условия для проживания людей.

В основе проектирования системы отопления и регулировки лежит выбор теплоносителя, который обусловлен рядом факторов, включая такой, как доступность и возможность подключения к нему системы отопления домостроения в районе нахождения объекта.

Виды регулировки систем отопления

Регулировка системы отопления многоквартирного дома может осуществляться путем использования в системе труб различного диаметра. Как известно, скорость прохождения и давление жидкости и пара в трубопроводе зависят от диаметра отверстия трубы. Это и позволяет осуществлять регулировку давления в системе путём комбинирования труб с различным диаметром друг с другом.

Трубы с диаметром 100 мм обычно ставятся на входе в подвальных помещениях домов.

Это максимальный диаметр труб, используемый в системе отопления. В подъездах для распределения тепла используются трубы диаметром 76-50 мм. Выбор зависит от размеров здания. Монтаж стояков производится из труб диаметром 20 мм. Концевики «лежаков» закрываются шаровыми кранами с диаметром 32 мм, которые устанавливаются обычно на расстоянии 30 см от крайнего стояка.

Однако такая регулировка системы отопления здания не позволяет эффективно выравнивать гибкое давление в системе. Таким образом, температура в жилых помещениях верхних этажей заметно понижается. Поэтому используется гидравлическая система отопления, которая включает в себя циркуляционные вакуумные насосы и автоматические системы регулирования давления.

Их монтаж производится в коллекторе каждого здания. При этом меняется схема разводки теплоносителя по подъездам и этажам.

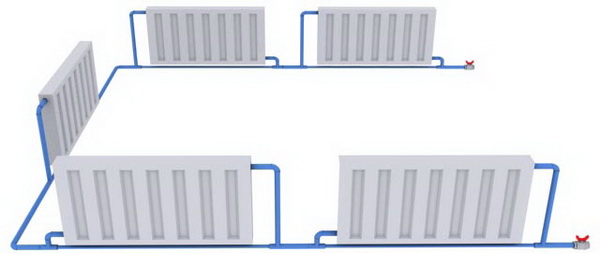

При этажности домостроения выше двух этажей использование системы с подкачкой для циркуляции воды обязательно. Регулировка системы отопления многоквартирных зданий осуществляется чаще всего вертикальными системами водяного отопления, которые называются однотрубными.

Недостатки однотрубной системы

К недостаткам можно отнести то, что при такой системе невозможно производить учёт расхода тепла в каждой квартире. А, следовательно, произвести индивидуальный расчёт оплаты за фактическое потребление тепловой энергии. К тому же, при такой системе сложно поддерживать температуру воздуха одинаковую во всех жилых помещениях здания.

Именно поэтому используются другие системы поквартирного отопления, которые устроены по-другому и предусматривают установку счётчиков тепловой энергии в каждой квартире.

В настоящее время существуют различные системы поквартирного отопления. Однако пока устраиваются они в многоэтажных зданиях крайне редко. Это связано с рядом причин. В частности, с тем, что такие системы обладают невысокой гидравлической и тепловой устойчивостью.

Чаще всего в многоэтажных, жилых зданиях используется так называемое центральное отопление.

Теплоноситель при таком отоплении поступает к домостроению от городской ТЭЦ.

В последние годы при строительстве новых жилых домов используется автономное отопление. При таком способе индивидуального отопления, котельная устанавливается непосредственно в подвальном или чердачном помещении многоэтажки. В свою очередь системы отопления делятся на открытые и закрытые. Первые предусматривают разделение подачи горячей воды для жильцов на отопление и другие нужды, а в другом — только на отопление.

Требования к регулировке системы отопления

Требования к системам отопления определяются проектной документацией. Регулировка системы отопления многоквартирного дома производится в соответствии с параметрами, определенными этой документацией. Особой сложностью она не обладает. Системы отопления снабжены терморегуляторами на радиаторах, а также теплосчетчиками, балансировочными клапанами как автоматического, так и ручного регулирования.

Регулировка радиаторов отопления не требует использования специального инструмента.

Производится непосредственно жильцами. Все остальные регулировки производятся обслуживающим систему персоналом.

О наладке и режимах систем отопления

И.М. Сапрыкин, ООО ПНТК «Энергетические технологии», г. Нижний Новгород

В статье предлагается метод определения расхода теплоносителя через отопительные приборы по результатам измерения трех температур: теплоносителя на входе и выходе; температуры воздуха в помещении. Метод может быть полезен при проектировании и наладке систем отопления зданий и является более точным по сравнению с существующим методом для практических расчетов в нерасчетных режимах, особенно при малых температурных напорах и малых расходах теплоносителя.

Качество теплоснабжения (отопления) предполагает обеспечение расчетной температуры внутреннего воздуха в отапливаемом помещении независимо от колебаний температур наружного воздуха. Для этого разработаны специальные температурные графики центрального или местного регулирования.

Любая вновь смонтированная или подвергнутая реконструкции система теплоснабжения требует тепловой и гидравлической наладки.

Одной из главных задач наладки систем теплоснабжения является распределение теплоносителя по потребителям пропорционально их тепловым нагрузкам.

О методе контроля качества наладочных мероприятий в системах теплоснабжения

Ранее в [1] был предложен метод контроля качества наладочных мероприятий в системах теплоснабжения, включающих источник тепловой энергии, тепловые сети и внутренние системы отопления.

Метод содержит безразмерные показатели, позволяющие осуществлять контроль за обеспечением тепловых нагрузок и расходов теплоносителя, которые можно получить по результатам измерения двух температур теплоносителя до и после системы отопления.

Если для отдельного отапливаемого помещения определить qоб просто, измерив температуру внутреннего воздуха, то для здания в целом это довольно сложно.

Однако информация о qоб здания содержится в «отклике» системы — значении температуры теплоносителя τ2 в обратном трубопроводе на выходе из системы отопления. Эта температура зависит от ряда постоянных и переменных параметров, главными из которых являются температура наружного воздуха tнр, температура теплоносителя на входе в систему τλ, суммарная поверхность нагрева отопительных приборов F. Так как температуры относительно легко поддаются измерению, то информацию о qоб здания можно получить, измерив фактические температуры теплоносителя и температуру наружного воздуха. Естественно, что при этом заранее должны быть известны расчетные температуры теплоносителя и расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха.

Параметр g имеет постоянное значение во всем диапазоне температур наружного воздуха. Параметр g может быть определен не только для отдельной системы отопления, но и для системы теплоснабжения в целом.

В налаженных системах теплоснабжения (с принудительной циркуляцией теплоносителя) несоблюдение на источнике теплоты температурного режима приведет к отклонению qоб от нормы qоб≠1, а расход теплоносителя при этом останется в норме g=1. При изменении гидравлического режима на источнике, или при несанкционированном изменении пропускной способности сужающего устройства (например, дроссельная диафрагма) у потребителя изменятся оба параметра qоб и g. Последнее обстоятельство может быть выявлено по отклонению g от 1.

В уравнении (2) отсутствует значение температуры внутреннего воздуха, т.к. для систем теплоснабжения в целом эта температура неизвестна. Однако, усредненная в целом по системе температура внутреннего воздуха определяется через qоб: tB=tH+Δtp*qTeK*qo6·

На основании показателей qоб, g возможно определить: текущее фактическое теплопотребление отдельного здания; суммарный расход теплоносителя в системе отопления; величину коррекции сужающего устройства.

Используя уравнения (2) и (3), можно достаточно просто осуществлять наладку и контроль режимов теплоснабжения.

Данный метод начал успешно применяться с 2001 г. сначала для наладки, а затем для контроля тепловых и гидравлических режимов в системах теплоснабжения на базе 18 водогрейных котельных в г. Дзержинске Нижегородской области.

Наладка систем отопления

Одной из главных задач наладки системы отопления является распределение теплоносителя по стоякам и отопительным приборам пропорционально их тепловым нагрузкам. При расчетных тепловых потерях через наружные ограждения отапливаемого помещения через отопительные приборы с расчетными поверхностями нагрева необходимо пропускать расчетные расходы теплоносителя.

Установить расчетные расходы через отопительные приборы или стояки при наладке системы отопления не представляет трудностей в случае обеспечения на вводе системы в подающем трубопроводе расчетной температуры теплоносителя. Для этого необходимо изменением сопротивления дроссельного устройства установить температуру теплоносителя на выходе, соответствующую температурному графику.

Если же температурный график на вводе не обеспечивается, то становится неясно, какую температуру теплоносителя устанавливать на выходе из отопительного прибора или стояка.

В стационарном (неизменном во времени) состоянии системы отопления достаточно достоверными показателями потокораспределения теплоносителя по отопительным приборам и стоякам являются температуры теплоносителя на входе и выходе и температура внутреннего воздуха помещения, в котором установлен данный прибор (средневзвешенная по помещениям, в которых проходит стояк). Для отдельного отопительного прибора или стояка системы отопления влияние температуры внутреннего воздуха может быть весьма существенно.

Для определения относительного расхода теплоносителя через отдельный отопительный прибор, стояк или ветку системы отопления в зависимости от фактических температур теплоносителя и температуры внутреннего воздуха предлагается уравнение:

Из уравнения (4) следует, что расход теплоносителя в отопительном приборе (стояке) при его известных расчетных параметрах может быть определен путем измерения трех температур: теплоносителя на входе и выходе прибора и температуры внутреннего воздуха в помещении.

Знание фактического расхода теплоносителя через отопительный прибор (стояк) открывает возможность выбора или целенаправленной коррекции сужающих устройств (дроссельных диафрагм, балансировочных клапанов и т.д.).

Для практического определения фактического расхода теплоносителя удобно пользоваться заранее составленной табл. 1, рассчитанной по уравнению (4). Пример: T1=43 °C,T2=34 0 C,,tB=16 О C — относительный расход g=0,77.

В качестве следующего примера приведена реакция на изменение температурных режимов отпуска теплоты трех отопительных приборов, принадлежащих одной системе отопления. Установленные поверхности нагрева приборов равны расчетным f=1. Рассмотрены три температурных режима: нормальный (температурный график) τ1=τΓ; «недотоп» τ^ τΓ. Расчетные температуры: наружный воздух tнр=-30 ОC; теплоноситель в подающем трубопроводе τ1ρ=95 ОC; в обратном трубопроводе τ2ρ=70 ОC. Текущие температуры: наружный воздух tн=-12 ОC; теплоноситель по температурному графику в подающем трубопроводе τ1г=71,7 ОC; в обратном трубопроводе τ2г=55,7 ОC.

В результате измерений температур прибора № 1 определено, что через прибор протекает расчетный расход теплоносителя д»1. В режиме «не-дотопа» при снижении температуры теплоносителя на входе до τ1=60 ОC температура воздуха в помещении снизится до tв=15,2 ОC, температура теплоносителя на выходе снизится до τ2=47 ОC, при этом «недотоп» составит 15% (qоб=0,85). В режиме «перетопа» при повышении температуры теплоносителя на входе до τ^δΟ ОC температура воздуха в помещении повысится до tв=23,5 ОC, температура теплоносителя на выходе повысится до τ2=62 ОC, при этом «перетоп» составит 11% (qоб=1,11).

В результате измерений температур приборов № 2, 3 определено, что: через прибор № 2 протекает заниженный расход д»0,7; через прибор № 3 протекает завышенный расход g≈1,42.

Результаты расчета сведены в табл. 2.

Уравнение (4) получено следующим образом.

В основу расчета температурных графиков регулирования тепловых нагрузок систем отопления положена эмпирическая зависимость коэффициента теплопередачи отопительного прибора kср от среднего по площади прибора температурного напора: kcp=a-(tcp-tB)n, где a — постоянная, зависящая от конструкции отопительного прибора и способа подачи теплоносителя.

Методика, базирующаяся на применении тср, показывает достаточную точность для практических расчетов в тех случаях, когда температуры теплоносителя существенно больше температуры внутреннего воздуха в помещении. В нерасчетных режимах, особенно при малых температурных напорах и малых расходах теплоносителя, вычисления по этой методике дают завышенные результаты. Предлагаемая ниже методика в этих диапазонах режимов дает более точные результаты, что существенно при наладке.

Граничные условия интегрирования уравнения (6): по поверхности от 0 до R по температурам от хл до τ2.

В результате интегрирования получится уравнение, описывающее зависимость расхода теплоносителя от площади поверхности теплообмена и 3-х температур: теплоносителя на входе и выходе прибора и температуры внутреннего воздуха в помещении:

Расход теплоносителя относительно своего расчетного значения — см. уравнение (4).

Средний интегральный температурный напор:

Из последнего выражения (8) видно, что температурный напор не зависит от закона изменения коэффициента теплопередачи вдоль поверхности прибора, а зависит только от конечных температур.

Сравнение методов с различными законами формирования коэффициентов теплопередачи, постоянным k=const и переменным k=var вдоль отопительного прибора, приведено в табл. 3. По форме табл. 3 аналогична табл. 2, только в ячейках дано отношение расходов gk=const/gk=var.

Из табл. 3 следует, что при расходах существенно меньших расчетных значений g