- § 75. Устройство наружных тепловых сетей

- Схемы разводки системы отопления. Что выбрать?

- Принцип работы системы отопления

- Виды монтажа отопительных систем

- Однотрубная разводка

- Схема «Ленинградка»

- Двухтрубная разводка

- Лучевая схема обеспечения тепла

- Нижняя и верхняя разводка

- Горизонтальная и вертикальная разводка

- Разводка полипропиленом

- Какую систему отопления выбрать?

§ 75. Устройство наружных тепловых сетей

Нагретая вода из ТЭЦ или районной котельной насосами подается потребителям по наружным тепловым сетям для централизованного снабжения теплом промышленных предприятий, жилых домов и зданий общественного назначения.

Трассу тепловых сетей в городах и других населенных пунктах прокладывают в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог и проездов. Трасса тепловых сетей проходит между проезжей частью и полосой зеленых насаждений, Внутри микрорайонов и кварталов трасса тепловых сетей должна также проходить вне проезжей части дорог.

Для тепловых сетей в городах и других населенных пунктах предусматривается подземная прокладка: в непроходных и проходных каналах; в городских и внутри-квартальных коллекторах совместно с другими инженерными сетями и без устройства каналов (тепловые сети диаметром до 500 мм).

На территориях промышленных предприятий тепловые сети прокладывают на отдельно стоящих низких и высоких опорах или эстакадах. Допускается совместная надземная прокладка тепловых сетей с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах,

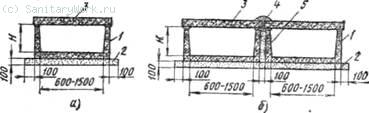

Наиболее часто тепловые сети прокладывают в непроходных каналах из сборного железобетона (рис. 142), которые бывают одноячейковые, двухъячейковые и многоячейковые.

Рис. 142. Непроходные каналы КЛ: а — одноячейковые, б — двухъячейковые; 1 — лотковый элемент, 2 — песчаная подготовка, 3 — плита перекрытия, 4 — цементная шпонка, 5 — песок

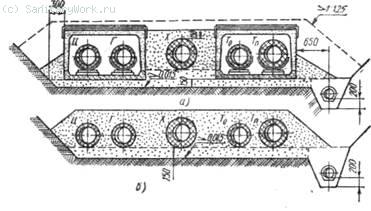

Рис. 143. Прокладка тепловых сетей: а — в непроходном канале с битумоперлитовой изоляцией, б — бесканальная, Ц — циркуляционный трубопровод, Г — трубопровод горячей воды, X — трубопровод холодной воды, Т— обратный трубопровод системы отопления, Гп —ведающий трубопровод системы отопления

На рис. 143, а показан один из вариантов внутри-квартальной прокладки тепловых сетей в непроходных каналах. В одном канале прокладываются трубопроводы системы отопления, в другом — трубопроводы системы горячего водоснабжения, между каналами непосредственно в грунте проходят трубопроводы холодного водопровода.

При прокладке тепловых сетей в зоне грунтовых вод наружные поверхности стен и перекрытий тепловых каналов следует покрывать битумной изоляцией, а также устраивать дренажи для понижения уровня грунтовых вод по трассе.

Тепловую изоляцию устраивают для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов и опор труб независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки. Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода в технических подпольях и подвалах жилых и общественных зданий должна быть не более 45° С, а в тоннелях, коллекторах, камерах и других местах, доступных обслуживанию, не более 60° С.

В настоящее время промышленность выпускает индустриальную битумоперлитовую тепловую изоляцию теплопроводов, которую наносят на трубы методом прессования на заводе. Такую изоляцию изготовляют двух типов: для прокладки теплопроводов и водопроводных сетей бесканальным способом непосредственно в грунте и в непроходных каналах (см. рис. 143,а); для прокладки теплопроводов и водопроводных сетей в технических подпольях зданий, проходных каналах, а также внутри помещений.

Битумоперлитовая изоляция представляет собой смесь вспученного перлитового песка, нефтяного битума и пассивирующей добавки, которая надежно защищает трубопроводы от коррозии. Сверху битумоперлитовой изоляции наносят покровный слой из двух слоев стеклоткани, наклеенной на битумной мастике или латексе СКС-65.

Для сварки теплопроводов на трассе концы труб по 200 мм с каждой стороны должны быть не изолированы.

Бесканальная совмещенная прокладка трубопроводов тепловых сетей, горячего и холодного водоснабжения с битумоперлитной изоляцией (рис. 143, б) допускается во всех грунтах, кроме просадочных. При бесканальной прокладке трубопроводов в сухих грунтах с коэффициентом фильтрации Кф, равным 5 м/сут и более, дренаж не требуется. Во всех остальных случаях необходимо устраивать попутный дренаж. Бесканальную прокладку трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения используют на трассы. В местах поворотов и установки компенсаторов следует предусматривать камеры или каналы.

Глубина заложения трубопроводов с битумоперлитовой изоляцией на участках бесканальной прокладки должна быть не менее 0,8 м от спланированной поверхности земли до верха изоляции из условий прочности и защиты холодного водопровода от промерзания.

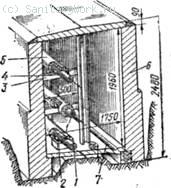

Проходной канал для большого числа труб изображен на рис. 144.

Рис. 144. Прокладка тепловых сетей в проходном канале:

1 — подающие трубопроводы, 2 — скользящая опора, 3 — стальная балка, 4 — обратный трубопровод, 5 — изоляция трубопроводов, 6—боковые стенки канала, 7 —лоток для дренажа

Такие каналы имеют большие поперечные сечения, что позволяет обслуживающему персоналу контролировать и ремонтировать трубопроводы. Проходные каналы устраивают главным образом на территориях больших промышленных предприятий и на выводах теплопроводов от мощных ТЭЦ. Стенки 6 проходных каналов делают из железобетона, бетона или кирпича; перекрытие проходных каналов, как правило,— из сборного железобетона.

В проходных каналах необходимо устраивать лоток 7 для стока воды. Уклон дна канала в сторону места отвода воды должен быть не менее 0,002. Опорные конструкции для труб, расположенных в проходных каналах, изготовляют из стальных балок 3, консольно заделанных

прямолинейных участках в стены или укрепленных на стойках. Высота проходного канала должна быть около 2000 мм, ширина канала — не менее 1800 мм.

Трубопроводы в каналах укладывают на подвижные или неподвижные опоры.

Подвижные опоры служат для передачи веса теплопроводов на несущие конструкции. Кроме того, они обеспечивают Перемещение труб, происходящее вследствие изменения их длины при изменениях температуры теплоносителя. Подвижные опоры бывают скользящие и катковые.

Рис. 145. Опоры: в — скользящая, б — катковая, в — неподвижная

Скользящее опоры (рис. 145, а) используют в тех случаях, когда основание под опоры может быть сделано достаточно прочным для восприятия больших горизонтальных нагрузок. В противном случае прибегают к Катковым опорам (рис. 145, б), создающим меньшие горизонтальные нагрузки. Поэтому при прокладке труб больших диаметров в тоннелях на каркасах или на мачтах следует ставить катковые опоры.

Неподвижные опоры (рис. 145,в) служат для распределения удлинений трубопровода между компенсаторами и для обеспечения равномерной работы последних. В камерах подземных каналов и при надземных прокладках неподвижные опоры выполняют в виде металлических конструкций, сваренных или соединенных на болтах с трубами. Эти конструкции заделывают в фундаменты, стены и перекрытия каналов.

Для восприятия температурных удлинений и разгрузки труб от температурных напряжений на теплосети устанавливают гнутые и сальниковые компенсаторы.

Рис. 146. Гнутые компенсаторы

Гнутые компенсаторы (рис. 146) П- и S-образные изготовляют из труб и отводов (гнутых, крутоизогнутых и сварных) для трубопроводов диаметром от 50 до 1000 мм. Эти компенсаторы устанавливают в непроходных каналах, когда невозможен осмотр проложенных трубопроводов, а также в зданиях при бесканальной прокладке. Допустимый радиус изгиба труб при изготовлении компенсаторов составляет 3,5—4,5 наружного диаметра трубы.

Гнутые П-образные компенсаторы располагают в нишах. Размеры ниши по высоте совпадают с размерами канала, а в плане определяются размерами компенсатора и зазорами, необходимыми для свободного перемещения компенсатора при температурной деформации. Ниши, где установлены компенсаторы, перекрывают железобетонными плитами.

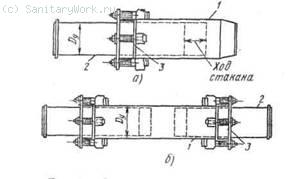

Рис. 147. Сальниковые компенсаторы: а — односторонний, б —двусторонний; 1 — корпус. 2 —стакан, 3— фланцы

Сальниковые компенсаторы изготовляют односторонние (рис. 147, а) и двусторонние (рис. 147, б) на давление до 1,6 МПа для труб диаметром от 100 до 1000 мм. Сальниковые компенсаторы имеют небольшие размеры, большую компенсирующую способность и оказывают незначительное сопротивление протекающей жидкости.

Сальниковые компенсаторы состоят корпуса 1 с фланцем 3 на уширенной передней части. В корпус компенсатора вставлен подвижный стакан 2 с фланцем для установки компенсатора на трубопроводе. Чтобы сальниковый компенсатор не пропускал теплоноситель между кольцами, в промежутке между корпусом и стаканом укладывают сальниковую набивку. Сальниковую набивку сжимают фланцевым вкладышем с помощью шпилек, ввинчиваемых в корпус компенсатора. Компенсаторы крепят к неподвижным опорам.

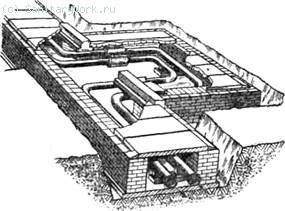

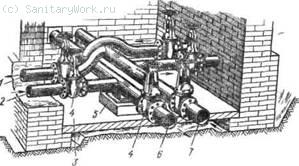

Камера для установки задвижек на тепловых сетях изображена на рис. 148.

Рис. 148. Камера для установки задвижек на тепловых сетях:

1 — ответвление подающего магистрального трубопровода, 2 — ответвление об» ратного магистрального трубопровода, 3 — камера, 4— параллельные задвижки, 5 — опоры трубопроводов, 6 — обратный магистральный трубопровод, 7 — подающий магистральный трубопровод

При подземных прокладках теплосетей для обслуживания запорной арматуры устраивают подземные камеры 3 прямоугольной формы. В камерах прокладывают ответвления 1 я 2 сети к потребителям. Горячая вода подается в здание по трубопроводу, укладываемому с правой стороны канала. Подающий 7 и обратный 6 трубопроводы устанавливают на опоры 5 и покрывают изоляцией.

Стены камер выкладывают из кирпича, блоков или панелей, перекрытия — сборные из железобетона в виде ребристых или плоских плит, дно камеры — из бетона. Вход в камеры — через чугунные люки. Для спуска в камеру под люками в стене заделывают скобы. Высота камеры должна быть не менее 1800 мм. Ширину выбирают с таким расчетом, чтобы проходы между стенами и трубами были не менее 500 мм.

Схемы разводки системы отопления. Что выбрать?

Система отопления представляет собой инженерное сооружение, построенное строго по определенному принципу проектировки. Основной задачей этой системы является обеспечение обогрева зданий в холодный сезон. В идеале уровень поступаемого тепла должен компенсировать его потери в строительных конструкциях. Также функцией отопления является поддержание комфортного уровня воздуха во всех расположенных в здании помещениях. Существует множество вариантов разводок систем отопления, про которые предлагаем почитать вам в нашем материале.

Принцип работы системы отопления

Существует множество схем устройства отопления. Зачастую многие заказчики из-за неопытности совершают ошибки. А компании, предоставляющие данные услуги, пытаются выжать с таких заказчиков побольше денег.

Основное правило любой системы обогрева — замкнутость сети. В простом представлении схема сети отопления выглядит как некое кольцо из трубных соединений, в которых течет вода, постоянно нагреваемая от котла. Этот котел находится в постоянной работе, чтобы в любой последующий цикл течения воды по трубам она не остывала.

Система отопления состоит из:

- соединительных труб;

- арматуры;

- котла для нагревания;

- радиаторов или других приборов отопления;

- насоса для обеспечения нужной скорости текущей по трубам воды;

- расширительного бака.

Виды монтажа отопительных систем

По способу проведения теплоносителя разводка системы отопления делится всего на два типа:

Каждая из систем имеет принципиальные различия и определенные характеристики.

Однотрубная разводка

Как правило, она применяется как разводка системы отопления в двухэтажном доме частного сектора, где обычно используется устаревшая система центрального отопления или гравитационная автономная сеть. Основное отличие данной схемы заключается в упрощенном монтаже, за счет чего трудозатраты и стоимость на такие работы значительно меньше.

Радиаторы при такой системе должны подключаться в определенной последовательности. Отвести вышедший из работы теплоноситель не представляется возможным. Данная отопительная схема представляет систему вертикальных стояков, установленных по этажам дома. Зачастую такой способ не может обеспечить абсолютно комфортные температурные условия.

Основные недостатки однотрубной разводки:

- Тенденция снижения тепловой энергией в процессе каждого отдельного цикла потока воды. То есть снижение уровня нагреваемости каждого последующего отопительного прибора.

- Отсутствие возможности регулировки уровня температуры в каком-то отдельном помещении. Повышение или снижение интенсивности нагрева будет отражаться на всем здании.

- Поддержание оптимального уровня давления возможно исключительно при подключении дополнительного насосного оборудования.

Конечно, существуют и технические способы, от части решающие описанные выше проблемы. Например, для улучшения работы можно добавить в систему такое оборудование, как: регуляторы радиаторов, воздухоотведение, вентили для балансировки и термостатические клапаны. Но важно понимать, что данные системы уже устарели.

Схема «Ленинградка»

Обычно из-за простоты проектирования в частных жилых домах монтируют систему, придуманную еще в далеком советском времени. Так называемая отопительная разводка отопления «ленинградка» успешно применяется и в нынешних реалиях. Технология проектирования и принцип работы данной схемы очень просты. В классическом варианте «Ленинградка» представляет собой сеть из отопительных приборов (радиаторов, панелей и конвертеров), соединенных трубопроводной системой. Радиаторы должны располагаться по периметру стен помещения.

Однако, данная отопительная система имеет и ряд недостатков:

- Отсутствие возможности сохранять одинаковый уровень тепла во всех помещениях здания.

- Из-за разводки горизонтального типа нельзя вмонтировать систему подогрева полов.

- Для поддержания оптимального давления в системе требуется дополнительно установить циркуляционный насос.

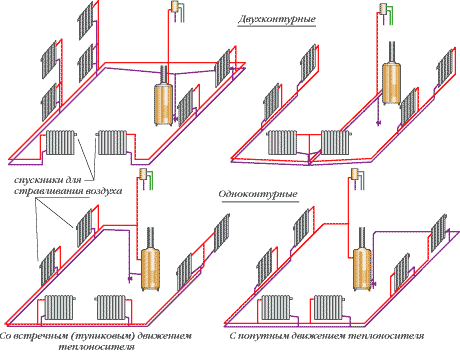

Двухтрубная разводка

Основное отличие — для подачи из горячего теплоносителя и отвода из остывшего используются разные трубы. Таким образом, теплообмен осуществляется не последовательно, как в однотрубной схеме, а параллельно.

Преимущества двухтрубной системы:

- Уровень тепла, проходящий через каждый радиатор, не изменяется благодаря принципу параллельной работы.

- Возможность регулировать температуру каждого в отдельности помещения, установив на радиаторы специальный терморегулятор.

- Выход из строя отдельной батареи не отразится на функциональность остальных.

- Для проектирования этой схемы устройства отопления требуется множество труб и соединяющих элементов.

- Высокая сложность монтажа.

- Трудозатратность и высокая стоимость.

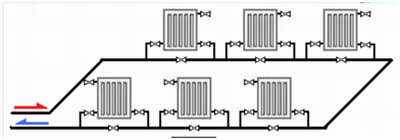

Лучевая схема обеспечения тепла

Принцип лучевой (коллекторной) схемы разводки системы отопления заключается в том, что отопительные приборы с помощью специального коллектора подключается к отдельной паре труб для подачи тепловой энергии. За счет данной технологии распределение горячей воды для обогрева происходит равномерно по всему помещению. Уровень тепла регулируется изменением температуры воды и скорости ее потока по трубам.

Стоит отметить, что лучевая разводка довольно новая и представляет собой улучшенную модель двухтрубной системы. Для распределения воды в теплоносителе используется аналогичный коллектор, что используется в устройстве подогрева пола.

К преимуществам лучевой схемы можно отнести:

- низкая вероятность протечек за счет отсутствия стыков в конструкции;

- возможность отключения каждого отдельно взятого отопительного прибора, не выводя из строя всю систему.

Единственным значимым недостатком лучевой разводки является ее высокая (но оправданная) стоимость. Так как в этой системе используется коллектор и дополнительное количество труб, увеличиваются и затраты на ее проектирование.

Нижняя и верхняя разводка

Верхняя схема разводки системы отопления представляет собой систему, где трубопровод с подачей устанавливается под потолком, а трубопровод с отведением проходит в полу помещения. Такая конструкция позволяет создать естественную циркуляцию потока воды в носителе. Из-за больших перепадов в трубах поток воды успевает набрать большую скорость. Однако верхняя разводка не получила широкого применения ввиду непривлекательности на фоне интерьера помещения.

Схема с нижней разводкой отопления применяется повсеместно. Суть проектировки заключается в том, что трубы монтируются снизу. Подающий трубопровод располагается чуть выше трубопровода с отдачей. Большим плюсом данной схемы является возможность установки под полом или даже в подвале здания. Недостатком является сложность проектировки. Для обеспечения естественной циркуляции потока воды обогревательный котел должен быть выше радиаторов хотя бы на 50 см.

Горизонтальная и вертикальная разводка

Горизонтальная разводка отопительных систем все чаще используется в современных многоэтажных конструкциях. Ведь она обеспечивает отличные эксплуатационные и другие технические характеристики. Эта схема предполагает использование двух главных стояков (подающего и обратного), расположенных в отдельном помещении здания.

К основным плюсам горизонтальной разводки можно отнести:

- при неисправности отдельного элемента нужно отключить лишь необходимый узел, а не всю систему в целом;

- возможность контролировать колебания давления за счет компенсаторов;

- улучшенный контроль за расходом тепла;

- хороший эстетический вид, который не будет портить общий интерьер помещения;

- средний срок службы системы может достигать более 50 лет.

Недостатком считается лишь необходимость ручной настройки всех отопительных коммуникаций для обеспечения полноценной работы системы. Вручную это делается по той причине, что сооружение в целом довольно хрупкое.

Вертикальная система разводки отопительной системы в меньшей степени применяется в современных многоэтажных домах. Гораздо чаще ее устанавливали в советские конструкции с 1950-х годов. Ее широкое применение связано с несколькими причинами:

- низкая стоимость;

- простота проектировки;

- экономия материалов.

Недостатки же вертикальной разводки более существенны:

- отсутствие возможности перекрытия отдельных отопительных устройств;

- отсутствие возможности проконтролировать уровень нагрева отопительных устройств;

- отсутствие возможности установки приборов учета потребляемого тепла.

Разводка полипропиленом

В век новых технологий в строительстве все чаще применяются новые материалы, вытесняя традиционные. Еще несколько десятков лет назад вообразить, что водосточные трубы можно сделать не только из металла, было трудно. На сегодняшний день водопроводные трубы делаются исключительно из полимера.

Преимуществами полипропиленовых труб являются:

- низкая цена;

- простая схема монтажа;

- высокий срок службы;

- небольшой вес материалов.

Недостатком, но несущественным, является отсутствие изгибов на трубах. Для этого приходится использовать специальные соединительные элементы: тройники, уголки, муфты и т.д. Про недостатки полипропилена посмотрите видео ниже:

Для крепления полипропиленовых труб с другим материалом (металлом) используются так называемые фитинги. Сами они сделаны из полипропилена, однако внутри имеют металлическую резьбу.

Какую систему отопления выбрать?

Однотрубную схему даже не стоит рассматривать при проживании в современном мегаполисе, где практически не осталось зданий с проблемами энергоносителей. Экономия денег также не должна быть причиной выбора устаревших технологий проектирования систем отопления. Такой вариант подойдет лишь в далеких от города конструкциях, например, на даче (не современной).

Лучшая разводка в доме — это двухтрубная лучевая. Высокая стоимость установки такой системы более чем оправдана. Надежность и поддержание оптимального уровня тепла в помещении превыше всего.

Стоит также отметить, что перед установкой подогрева пола, необходимо провести расчет и сбалансировать уровень притока тепла и его потерь из-за специфики здания. Таким образом, можно выяснить, хватит ли стандартного обогрева или необходимо дополнительно установить радиаторы.