1.5. Расчет отапливаемых площадей и объемов здания

При расчетах теплоэнергетических параметров зданий при определении площадей и объемов следует руководствоваться следующими правилами:

Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. Площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в отапливаемую площадь здания.

В отапливаемую площадь здания не включаются площади технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, а также чердака или его частей, не занятых под мансарду.

Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.

Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем определяется как объем отапливаемого пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85.

Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.

Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.

1.6. Определение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания

Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение отопи-тельного периода при отсутствии автоматического регулирования теплоотдачи нагревательных приборов в системе отопления:

где Qh – общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по формуле:

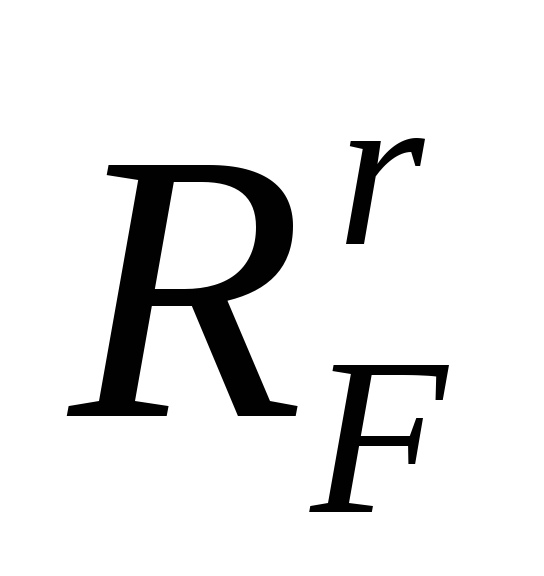

где Кm – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м 2 ×°С), определяемый по формуле:

где Кm tr – приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м 2 ×°С).

Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи Кm tr , Вт/(м 2 ×°С), совокупности ограждающих конструкций здания следует определять по приведенным сопротивлениям теплопередаче отдельных ограждающих конструкций

где b – коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий b = 1,13, для прочих зданий b = 1,1;

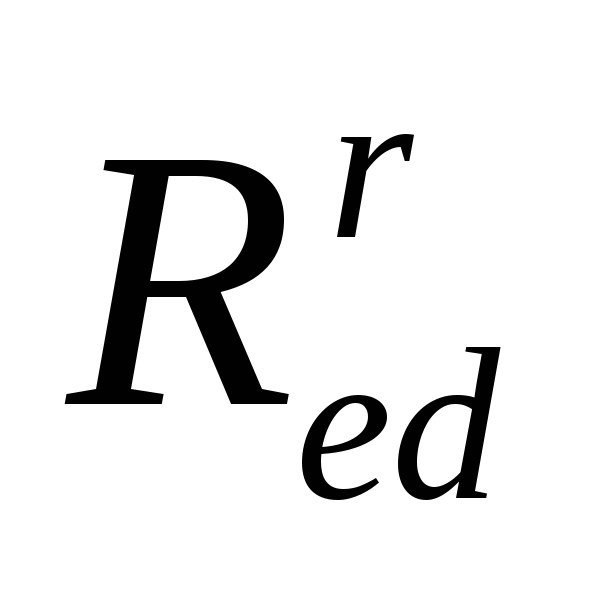

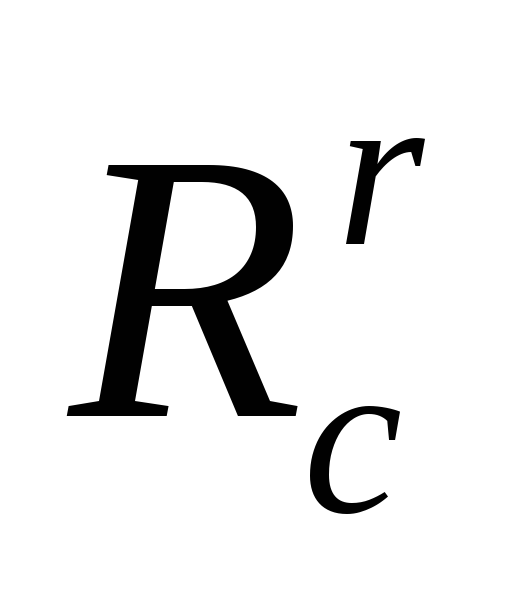

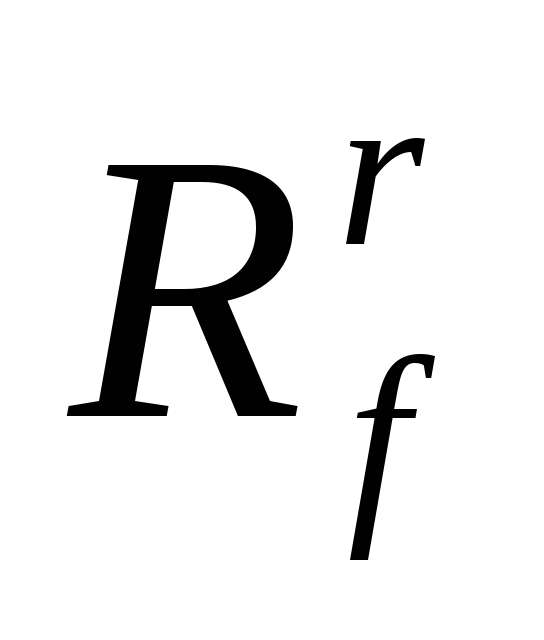

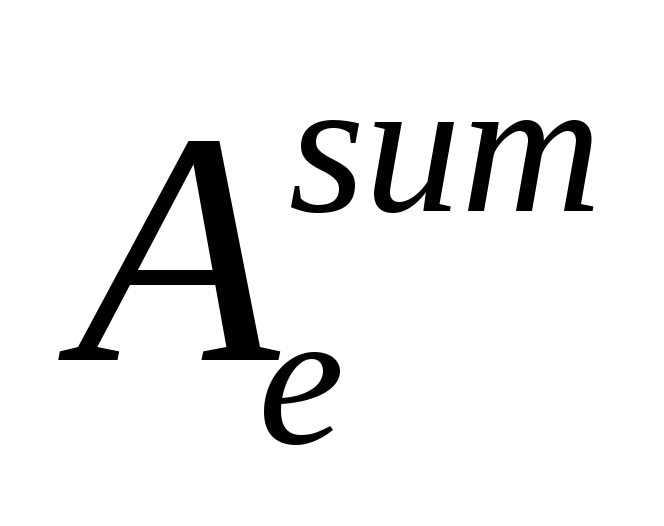

Аw, АF, Аed, Аc, Аf – площади соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, полов по грунту, м 2 ;

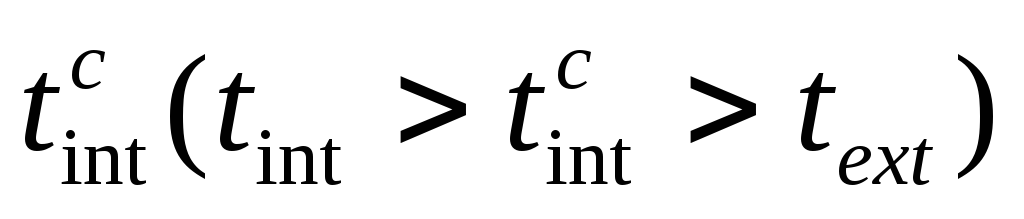

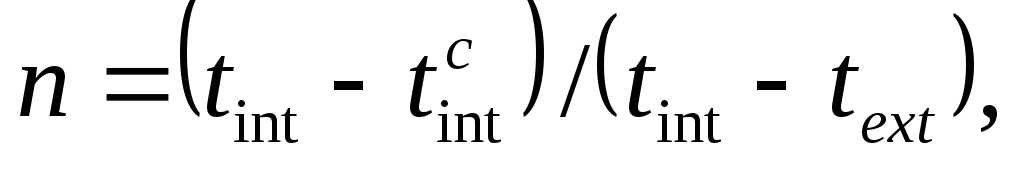

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно СНиП II-3; для пространств и помещений, примыкающих к наружным ограждениям здания, в том числе теплых чердаков и цокольных перекрытий подвалов, с внутренней температурой

коэффициент n рекомендуется вычислять по формуле:

Кm inf – приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м 2 ×°С), определяемый по формуле:

где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг×°С);

na – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч -1 , принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых – исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м 3 /ч на 1 м 2 жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений – 16–20 м 3 /ч на одного чел.; в дошкольных учреждениях – 1,5 ч -1 , в больницах – 2 ч -1 .

В общественных зданиях, функционирующих некруглосуточно, среднесуточная кратность воздухообмена определяется по формуле:

где zw – продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

na req – кратность воздухообмена в рабочее время, ч -1 , согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч -1 в нерабочее время;

bv – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать bv = 0,85;

Vh – отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м 3 ;

ra ht – средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, кг/м 3 ,

где text av – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, принимаемая по СНиП 23-01;

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 – для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами и 1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

Dd – количество градусо-суток отопительного периода, °С×сут;

bh – коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов и их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения: для многосекционных и других протяженных зданий bh = 1,13.

Qint – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по формуле:

где qint – величина бытовых тепловыделений на 1 м 2 площади жилых помещений и кухонь жилого здания или полезной площади общественного и административного здания, Вт/м 2 , принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м 2 для жилых зданий; для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по проектному числу людей (90 Вт/чел.), освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м 2 ) с учетом рабочих часов в сутках;

zht – продолжительность отопительного периода, сут;

Аl – для жилых зданий – площадь жилых помещений и кухонь; для общественных и административных зданий – полезная площадь здания, м 2 , определяемая как сумма площадей всех помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.

Qs – теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле:

где tF, tscy – коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по прилож. Н;

kF, kscy – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по прилож. Н;

AF1, AF2, AF3, AF4 – площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м 2 ;

Аscy – площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м 2 ;

I1, I2, I3, I4 – средние за отопительный период величины солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированные по четырем фасадам здания, МДж/м 2 , принимается по климатическим справочникам.

Примечание: для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

Ihor – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м 2 , принимается по климатическим справочникам.

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период.

где Vh – отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м 3 .

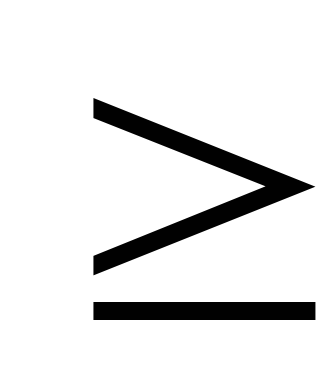

Удельный расход теплой энергии на отопление здания qh должен быть меньше или равен нормируемому значению qh reg , т.е.:

qh reg

Если в результате расчета, удельный расход тепловой энергии окажется меньше нормируемого значения, то допускается уменьшение сопротивление теплопередачи Rreg отдельных элементов ограждающих конструкций здания по сравнению с нормируемым по табл. 4[1], но не ниже минимальных величин Rmin, определяемых по формуле:

Rmin = 0,63 Rreg – для стен зданий, указанных в 1 и 2 прилож.Г [1] и по формуле:

Rmin = 0,8 Rreg – для остальных ограждающих конструкций.

После расчета удельного расхода теплоты устанавливается класс энергетической эффективности здания в соответствии с классификацией по прилож. К [1]. Для вновь возводимых зданий устанавливают классы А, В.

Наружный объем здания для отопления формула

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Монтаж отопления включает терморегуляторы, увеличивающие давление насосы, бак для расширения, крепежи, систему соединения, развоздушки котел, коллекторы, трубы, батареи. Монтаж обогрева дома насчитывает определенные устройства. Каждый фактор важную роль. Поэтому соответствие каждой части конструкции важно планировать технически обдуманно. На этой вкладке сайта мы попытаемся подобрать для вашей квартиры определенные узлы отопления.

Теплотехнический расчет зданий весьма сложен. Его может сделать только проектная организация, имеющая соответствующую лицензию. И стоимость такого расчета будет немаленькой.

В подавляющем большинстве случаев домовладельцы обходятся без подобных расчетов и подбирают отопительный котел по мощности «на глазок».

Но подобрать котел можно используя и простейшие расчеты.

Необходимая мощность котла будет зависеть от отапливаемой площади и от тепловых потерь здания.

Для хорошо утепленных зданий существует рекомендация по подбору мощности отопительного оборудования. Она очень проста: на каждые 10 м кв. площади необходим 1кВт мощности. Следовательно, для утепленного дома площадью 100 м кв. потребуется котел с мощностью в 10кВт. Под утеплением понимается наличие двойных дверей, двухкамерных стеклопакетов, и теплоизоляция стен, потолка, полов слоем утеплителя 10 см.

Современные настенные газовые котлы прощают некоторую погрешность в подборе мощности, так как их можно настраивать. Например, для утепленного здания 150 м кв. требуется котел с минимальной мощностью 15 кВт. Для нагрева воды на бытовые нужды понадобится еще как минимум 25% мощности. Тогда, необходима мощность уже 18,75 кВТ. Поэтому стоит рассмотреть более мощную модель с двумя контурами нагрева (для отопления и горячей воды). С учетом запаса, подойдет котел мощностью 22 – 24 кВт. При установке специалисты настроят горелки на необходимую мощность.

Но если здание не утеплено, то подбор котла можно провести согласно следующему «домашнему» расчету.

Необходимая мощность котла определяется: W = Q * K,

Q – теплопотери здания, кВт;

К – коээфициент запаса, К=1,2.

Теплопотери здания определяются: Q =V*T*n / 860,

V – объем помещения, м куб.;

T – разница температур на улице и внутри помещения, град. С;

860 – переводной коэффициент;

n – коэффициент рассеивания, для различных типов зданий принимает следующие значения:

— для не утепленных зданий, (дощатые сараи, металлические ларьки…), n = 3,0 – 4,0;

— для плохо утепленных зданий, (со стенами в один кирпич), n = 2,0 – 2,9;

— для средне утепленных зданий (стены двойной кирпич, стандартная кровля…), n = 1,0 – 1,9;

— для хорошо утепленных зданий (10 см утеплителя, стеклопакеты…), n = 0,6 – 0,9;

Например, подберем котел по мощности для дома площадью 150 м кв. с высотой потолка 2,5 м, средне-утепленного – со стенами из двойной кирпичной кладки, с обычной площадью остекления однокамерными стеклопакетами, без утепления кровли и полов. Дом расположен в Европейской части на средней широте.

Коэффициент рассеивания n = 1,6.

Объем здания V = 150*2,5= 375 м куб.

Разница температур Т = 35 град С.

Теплопотери здания: Q = 375*35*1,6/860 = 24,4 кВт

Необходимая мощность котла: W = 29,7*1,2= 29,3 кВт

Как видим, простейший расчет показал, что для средне-утепленного дома понадобится уже котел в два раза мощнее, чем для хорошо-утепленного.

Слишком мощный котел выбирать не стоит. Для того что бы прогреть здание, он будет работать короткими сеансами. В результате дымоход и выпускное оборудование не будет прогреваться, и там будет скапливаться конденсат с кислотой. Это очень вредно для котла.

Слабомощный котел будет работать на пределе, и не сможет прогреть здание до нужной температуры.

Оптимально, если котел работает средними по длительности сеансами, на настроенной мощности, которая ниже максимальной. При этом он меньше тратит энергии на собственный прогрев, а конденсат быстро испаряется при прогреве коллектора. Специалисты рекомендуют выбирать котлы с небольшим запасом по мощности, но не более 20%.

Автор Тема: Расчет нормативного тепло потребления объектов (Прочитано 6560 раз)

Автор Тема: Расчет нормативного тепло потребления объектов (Прочитано 6560 раз)

« : 10 Мая 2012, 12:38:11 »

Подскажите самый верный расчет нормативного тепло потребления?

Как будет правиьнее из каких нормативных документов брать данные для расчета (температура внутр. помещ. коэффициент инфильтрации и т.п.).

В действующих нормативных документах (СНиП, ГОСТ, СП, РД, Постановления Правительства РФ и т.д.) «самого верного расчета нормативного теплопотребления» не существует. Такого, чтобы расчет нормативного теплопотребления наверняка был самым верным из верных.

Кстати, что Вы имеете в виду под словами «нормативное теплопотребление»:

— потребление тепловой энергии только для отопления зданий ?

— потребление тепловой энергии для отопления, горячего водоснабжения и принудительной приточной вентиляции зданий ?

В действующих нормативных документах потребление тепловой энергии зданиями (отопление, принудительная приточная вентиляция, горячее водоснабжение) определяется:

а) Или по методике составления теплового баланса здания (с расчетом всех составляющих теплового баланса: трансмиссионных тепловых потерь через ограждающие конструкции; расхода теплоты на нагрев инфильтрирующегося холодного наружного воздуха; с учетом внешних и внутренних тепловыделений в самом здании). И тут Вам в помощь следующие нормативные документы:

1. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» — М. Госстрой России, 2004. (Приложение Г – «Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий за отопительный период»).

2. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» — М. Госстрой России, 2005.

3. Руководство АВОК-8-2007 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий».

б) Или через общую площадь всех жилых и нежилых помещений здания (укрупненный показатель). И здесь Вам в помощь следующие нормативные документы:

4. Постановление Правительства Российской Федерации № 306 от 23.05.2006 г. «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 258 от 28.03.2012 г. «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

в) Или через наружный строительный объем здания (укрупненный показатель).

И здесь Вам в помощь следующие нормативные документы:

6. МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения (практическое пособие к Рекомендациям по организации учета тепловой энергии на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы)» — М. Госстрой России, РАО «Роскоммунэнерго», 2000. (Приложение 1 — «Определение расчетных тепловых нагрузок отопления, приточной вентиляции и горячего водоснабжения»).

7. «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» — М. Госстрой России, ЗАО «Роскоммунэнерго», 2005. (Раздел 3 — «Определение количества тепловой энергии, необходимой на планируемый период»).

И все эти методики расчета нормативного потребления тепловой энергии (отопление, горячее водоснабжение, принудительная приточная вентиляция), которые приведены в действующих нормативных документах [1…3], [4…5], [6…7] являются верными.

И у каждой из этих методик имеются свои преимущества (т.е. плюсы) и свои недостатки (т.е. минусы).

И Вы, как специалист, просто должны принять определенное решение, какую-именно методику будете использовать для своих расчетов.

Расчет потерь теплоты зданиями по укрупненным показателям

По укрупненным показателям можно определить теплопотери для здания в целом, а также ориентировочную мощность котельной или ЦТП на группу t в и tн — зданий, что удобно на ранних стадиях проектирования (т.э.о. получение технических условий на проектирование).

Для выполнения рабочих чертежей отопления жилых зданий пользоваться укрупненными показателями недопустимо.

Отопление

Потребленное количество Гкал рассчитываем по формуле [1] плюс теплопотери в тепловых сетях Потребителя.

Потери в тепловых сетях, при расчетном методе, берем на участке тепловых сетей от точки подключения к сетям теплоснабжающей организации до фундамента отапливаемого здания.

Если сети до фундамента здания на балансе теплоснабжающей компании, то теплопотери не начисляются.

Qпотр. — потребленное количество Гкал в расчетном периоде, Гкал

Qр.час — расчетная часовая нагрузка отопления здания, Гкал/час

Должна указываться в договоре на теплоснабжение. Берется из проекта на отапливаемое здание. Если проектной нагрузки нет, то рассчитывается теплоснабжающей организацией укрупнено. Здесь я не привожу расчет часовой нагрузки, чтобы не запутать Вас.

tвн.зд. — расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, °С

В районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31°С (обеспеченностью 0,92) и ниже, +20°С и +22°С соответственно.

Температуру воздуха наиболее холодной пятидневки в конкретном регионе можно посмотреть в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» таблица 1, столбец 5.

Если в таблице нет Вашего города (населенного пункта), то выбираете тот, который максимально близко расположен к вашему городу.

В помещениях внутри жилых помещений (гардеробная, душевая, кладовая, лифты и т.п.) tвн. можно посмотреть в ГОСТ Р 51617-2000. таблица 3.

Для других помещений, таких как например гаражи, послеродовые палаты, бани, школы, лаборатории и т.д. нормативную температуру воздуха внутри отапливаемого помещения можно посмотреть в СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Раздел 7, таблицы 7.2 — 7.5).

Климатические зоны смотрим в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», приложение А, таблица А.1

tср. мес. — среднемесячная температура наружного воздуха в конкретном регионе, °С

Для расчета планируемого потребления Гкал среднемесячная температура берется из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», таблица 3.

При расчете фактически потребленных Гкал, температура берется по данным гидрометеостанции. Должен быть официальный документ.

Это и будет корректировка на фактическую температуру наружного воздуха.

tнар.воз. — расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С

Берется из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», таблица 1, столбец 5. Если в таблице нет Вашего города (населенного пункта), то выбираете тот, который максимально близко расположен к вашему городу.

24 — количество часов в сутках, час

n — количество дней в расчетном месяце.

Ставим 30, 31 или 28 (29) дней соответственно. Посмотрим сколько дней ставить в мае и сентябре.

Для планов: смотрим продолжительность отопительного периода в днях по конкретному региону в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», таблица 1, столбец 11. Из этой цифры вычитаем количество дней с октября по апрель, оставшиеся дни делим на сентябрь и май примерно поровну.

По факту: как правило, начало или конец отопительного периода в конкретном городе (населенном пункте) объявляется Постановлением главы этого населенного пункта. Исходя из такого Постановления и расчет дней.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. п.11.7. отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и выше.

Автор Тема: Расчет нормативного тепло потребления объектов (Прочитано 6560 раз)

Автор Тема: Расчет нормативного тепло потребления объектов (Прочитано 6560 раз)