Блог об энергетике

энергетика простыми словами

Система отопления пассажирского вагона поезда

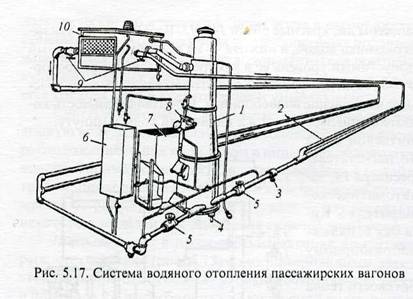

Система водяного отопления (рис. 5.17) включает в себя котел 1, расширитель-воздухоподогреватель 10, нагревательные трубы 2, питательный насос 8, баки 6 и 7 для воды и топлива, вентили 5, 9, грязевик 5 и кран 4 для спуска воды из котла.

Циркуляция воды в системе отопления (показано стрелками) происходит непрерывно из-за разности температур в различных ее частях. Предусмотрена и искусственная циркуляция воды с помощью циркуляционного насоса, установленного на трубопроводе, подводящем воду к котлу, подача которой включается в тех случаях, когда температура наружного воздуха ниже расчетной или когда необходим ускоренный нагрев вагона после отстоя.

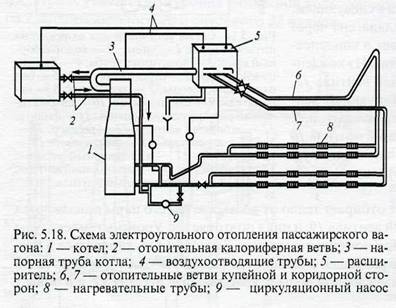

При комбинированной (электроугольной) системе отопления (рис. 5.18) вода в котле подогревается расположенными в водяной рубашке высоковольтными нагревательными элементами, а при отсутствии электроэнергии — за счет теплоты сжигаемого твердого топлива — угля).

Питание нагревательных элементов осуществляется по однопроводной поездной линии с номинальным напряжением 3000 В постоянного или однофазного переменного тока частотой 50 Гц в пути следования от локомотивов, а в пунктах отстоя — от стационарных устройств.

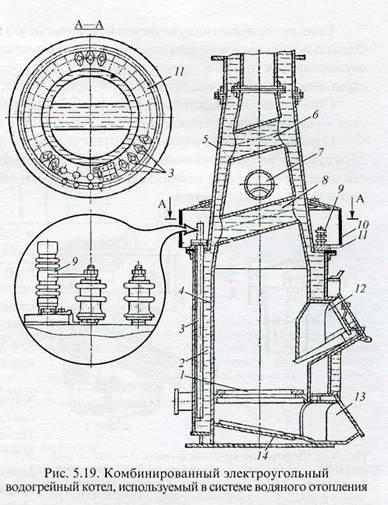

Системой водяного отопления с комбинированным котлом оснащены вагоны различных типов. Эта система состоит из котла с расширителем и отопительных приборов. Котел (рис. 5.19) с электроугольным отоплением имеет обычную угольную топку 4 и водяную рубашку 2, в которой на опорном фланце 11 расположены 24 высоковольтных нагревательных элемента 3.

Для увеличения поверхности нагреваемой воды в коническую часть топки установлены циркуляционные трубы 6, 7, и 8. В нижней части топки расположены колосниковая решетка 1 и наклонный лист зольника 14. Уголь загружается в котел через топочное отверстие 12, через него же извлекается шлак. Зола и мелкий шлак удаляются через отверстие зольника 13. На опорном фланце в зоне топки размещены три изолятора 9, через которые высоковольтные провода подводятся к нагревательным элементам котла. В целях обеспечения электробезопасности кожух 5 котла заземляется. Для этого в его нижней части предусмотрен специальный болт, к которому присоединяется заземляющий провод.

Нагревательные элементы закрыты защитным кожухом 10, на котором установлена блокировка, разрывающая цепь катушек высоковольтных контакторов при подъеме кожуха и наличии высокого напряжения. В поднятом положении для осмотра нагревательных элементов кожух подвешивается на цепях. Объем воды в системе 855 л, из которых 370 л находятся в котле и расширителе.

Схема отопления, нагревательные элементы и другое высоковольтное оборудование у различных типов вагонов одинаковое. Высоковольтные нагревательные элементы имеют общую мощность 48 кВт и разделены на две параллельные группы, каждая из которых состоит из двух параллельных ветвей, включающих по шесть последовательно соединенных нагревательных элементов. Для защиты котла предусмотрено тепловое реле, отключающее электронагревательные элементы при повышении температуры воды в котле выше 90 °С, и реле минимального уровня, отключающее их при понижении уровня воды в расширителе более чем 200 мм. В вагонах с кондиционированием воздуха используются дополнительные низковольтные электрические печи и калорифер, которые питаются от автономной системы электроснабжения напряжением ПО В постоянного тока. В пассажирских вагонах межобластного и пригородного сообщений наиболее распространено отопление с помощью электрических печей и калориферов.

В системах водоснабжения и водяного отопления современных пассажирских вагонов находят широкое применение пластмассы для изготовления многих деталей и узлов. Из стеклопластика на основе полиэфирной смолы выполняют водяные баки, умывальные раковины и унитазы, из полиэтилена низкой плотности — трубы, фитинги, вентили, втулки, тройники, а также другие соединительные и регулирующие детали. В туалетах пол настилают из стеклопластика вместо цементного, покрытого метлахской плиткой. Применение пластмасс обеспечивает снижение собственной массы вагона, продление срока службы, уменьшение трудоемкости и затрат при изготовлении и ремонте систем водоснабжения, отопления и внутреннего оборудования.

5.4.3 Система отопления

Система отопления в пассажирских вагонах бывает двух видов: водяная и электрическая. Водяная система применяется на всех типах пассажирских вагонов локомотивной тяги, оснащенных автономной системой электроснабжения от подвагонных генераторов и аккумуляторных батарей. Электрической системой оборудованы вагоны локомотивной тяги, имеющие централизованное питание от вагона-электростанции или от контактной сети через электровоз.

Система водяного отопления (рис. 5.17) включает в себя котел 1, расширитель-воздухоподогреватель 10, нагревательные трубы 2, питательный насос 8, баки 6 и 7 для воды и топлива, вентили 5, 9, грязевик 5 и кран 4 для спуска воды из котла.

Циркуляция воды в системе отопления (показано стрелками) происходит непрерывно из-за разности температур в различных ее частях. Предусмотрена и искусственная циркуляция воды с помощью циркуляционного насоса, установленного на трубопроводе, подводящем воду к котлу, подача которой включается в тех случаях, когда температура наружного воздуха ниже расчетной или когда необходим ускоренный нагрев вагона после отстоя.

При комбинированной (электроугольной) системе отопления (рис. 5.18) вода в котле подогревается расположенными в водяной рубашке высоковольтными нагревательными элементами, а при отсутствии электроэнергии — за счет теплоты сжигаемого твердого топлива — угля).

Питание нагревательных элементов осуществляется по однопроводной поездной линии с номинальным напряжением 3000 В постоянного или однофазного переменного тока частотой 50 Гц в пути следования от локомотивов, а в пунктах отстоя — от стационарных устройств.

Системой водяного отопления с комбинированным котлом оснащены вагоны различных типов. Эта система состоит из котла с расширителем и отопительных приборов. Котел (рис. 5.19) с электроугольным отоплением имеет обычную угольную топку 4 и водяную рубашку 2, в которой на опорном фланце 11 расположены 24 высоковольтных нагревательных элемента 3.

Для увеличения поверхности нагреваемой воды в коническую часть топки установлены циркуляционные трубы 6, 7, и 8. В нижней части топки расположены колосниковая решетка 1 и наклонный лист зольника 14. Уголь загружается в котел через топочное отверстие 12, через него же извлекается шлак. Зола и мелкий шлак удаляются через отверстие зольника 13. На опорном фланце в зоне топки размещены три изолятора 9, через которые высоковольтные провода подводятся к нагревательным элементам котла. В целях обеспечения электробезопасности кожух 5 котла заземляется. Для этого в его нижней части предусмотрен специальный болт, к которому присоединяется заземляющий провод.

Нагревательные элементы закрыты защитным кожухом 10, на котором установлена блокировка, разрывающая цепь катушек высоковольтных контакторов при подъеме кожуха и наличии высокого напряжения. В поднятом положении для осмотра нагревательных элементов кожух подвешивается на цепях. Объем воды в системе 855 л, из которых 370 л находятся в котле и расширителе.

Схема отопления, нагревательные элементы и другое высоковольтное оборудование у различных типов вагонов одинаковое. Высоковольтные нагревательные элементы имеют общую мощность 48 кВт и разделены на две параллельные группы, каждая из которых состоит из двух параллельных ветвей, включающих по шесть последовательно соединенных нагревательных элементов. Для защиты котла предусмотрено тепловое реле, отключающее электронагревательные элементы при повышении температуры воды в котле выше 90 °С, и реле минимального уровня, отключающее их при понижении уровня воды в расширителе более чем 200 мм. В вагонах с кондиционированием воздуха используются дополнительные низковольтные электрические печи и калорифер, которые питаются от автономной системы электроснабжения напряжением ПО В постоянного тока. В пассажирских вагонах межобластного и пригородного сообщений наиболее распространено отопление с помощью электрических печей и калориферов.

В системах водоснабжения и водяного отопления современных пассажирских вагонов находят широкое применение пластмассы для изготовления многих деталей и узлов. Из стеклопластика на основе полиэфирной смолы выполняют водяные баки, умывальные раковины и унитазы, из полиэтилена низкой плотности — трубы, фитинги, вентили, втулки, тройники, а также другие соединительные и регулирующие детали. В туалетах пол настилают из стеклопластика вместо цементного, покрытого метлахской плиткой. Применение пластмасс обеспечивает снижение собственной массы вагона, продление срока службы, уменьшение трудоемкости и затрат при изготовлении и ремонте систем водоснабжения, отопления и внутреннего оборудования.

Проектирование, устройство и методы испытаний под редакцией канд техн наук Л. Д. Кузьмича москва машиностроение 1978

| Название | Проектирование, устройство и методы испытаний под редакцией канд техн наук Л. Д. Кузьмича москва машиностроение 1978 |

| страница | 14/17 |

| Л. Д. КУЗЬМИЧА | |

| Размер | 5.53 Mb. |

| Тип | Книга |

| § 43. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ |

Системы отопления. В современном пассажирском вагоне система отопления обеспечивает на протяжении всего отопительного сезона температурный режим, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. Из всех известных систем отопления в пассажирских вагонах нашли наибольшее применение системы водяного и электрического отопления. Для вагонов серийного производства применена индивидуальная гравитационная водяная система низкого давления. Главные преимущества такой системы — способность обеспечивать довольно высокую стабильность и равномерность температур воздуха внутри вагона по всей его длине. По способу нагрева воды наиболее употребительны в настоящее время те системы, в которых вода подогревается с использованием твердого топлива или электрических элементов.

Рис. 112. Схема работы водяного отопления низкого давления

В простейшей системе отопления (рис. 112) вода, нагретая в котле 1, попадает в расширитель 2, служащий резервуаром запаса воды для пополнения ее убыли в системе отопления вследствие испарения и утечек. Расширитель необходим также для размещения избытка воды, образующегося в результате увеличения ее объема при нагревании. Объем расширителя обычно принимают равным 5—10% объема воды, содержащейся в отопительной системе. Сеть отопительной установки состоит из верхних разводящих труб 3, выходящих из расширителя, стояков 4 и обогревательных труб 5, соединенных с водяной рубашкой котла в его низшей точке. Отличительная черта этой системы состоит в том, что вода в расширителе сообщается с атмосферой и всегда имеет температуру ниже 100° С. Вследствие разности температур воды в котле и в охлаждаемых стояках, а следовательно, и ее плотности происходит естественная (гравитационная) циркуляция воды в трубах (показано стрелками). В такой системе можно изменять количество отдаваемого тепла только повышением или понижением температуры нагрева воды в самом котле, что является недостатком.

Более совершенно регулирование температуры изменением скорости циркуляции воды при помощи насоса. Система водяного отопления современных пассажирских вагонов имеет более сложное устройство и предназначена не только для восполнения потерь тепла через ограждения кузова, но и для подогрева в течение отопительного сезона воздуха, принудительно подаваемого в вагон вентиляционной установкой. При зимнем режиме ее используют также для нужд системы горячего водоснабжения и других целей.

Система водяного отопления некупейного вагона со спальными местами (рис. 113) оборудована совмещенным с расширителем котлом объемом 350 л, двумя ветвями разводящих и отопитель-

Рис. 113. Схема водяного отопления некупейного вагона:

/ — пластинчатый калорифер; 2 — расширитель; 3 — воздушные краны разводящих труб; 4 — нагревательные батареи в туалетах; 5 — верхние разводящие трубы; 6 — нижние трубы; 7 — котел; 5 — труба для подачи воды; 9 — электрический насос; 10— краны для слива воды; // — пробка для слива воды из котла; 12 — грязевик; 13 — коробка для запаса воды; 14 — ручной насос

ных труб на 500 л воды, грязевиком для сбора механических примесей в воде, трубами для налива и слива, выведенными под вагон, коробкой для запаса воды, ручным и электрическим насосами для питания котла водой и усиления ее циркуляции, калорифером для подогрева вентиляционного воздуха, приборами контроля уровня и температуры воды в котле, арматурой для выполнения операций по обслуживанию системы и переключения ее в разные режимы работы.

Вертикальный котел с водяной рубашкой состоит из наружного кожуха, внутри которого расположена топочная камера. В нижней части камеры имеются колосниковая решетка и зольник. Выше топочной камеры расположена дымовая труба, конусная часть которой имеет три поперечные жаровые трубы, увеличивающие поверхность нагрева котла. Все пространство между наружным кожухом и топочной камерой с дымовой трубой заполнено водой. Котел этого типа имеет поверхность нагрева 3,03 м 2 , площадь колосниковой решетки 0,19 м 2 , объем топочного пространства 0,082 м 3 и теплопроизводительиость до 35 кВт (30 000 ккал/ч). Система обеспечивает внутри вагона температуру 20° С при наружной —35° С и имеет основной и промежуточные режимы работы. Если температура воздуха снаружи вагона ниже 0, а внутри вагона ниже 18° С, то применяют основной режим, при котором включают обогревательные трубы и подогрев вентиляционного воздуха. Промежуточные режимы работы устанавливают, отключая обе

Рис. 114. Схема водяного отопления купейного вагона:

/ — коробка для запаса воды; 2 — плита; 3 — водонагреватель; 4 — калорифер; 5 — дистанционный термометр контроля температуры воды в котле; 6 — расширитель; 7 — воздушные краны; 8 — вентиль для спуска воды; 9 — пробка грязевика; 10 — обратный клапан; // — электрический насос; 12 — котел; 13 — гидрометр; 14 — дроссельная заслонка; 15 — вентиль для спуска воды из системы; 16 и 17 — краны для отбора пробы воды; 18 — дистанционный термометр водонагревателя;

19 — ручной насос

или одну ветвь отопительных труб. Если естественная циркуляция оказывается недостаточной, то ее можно усилить при помощи насосов с ручным или электрическим приводом.

При убыли воды в системе ее пополняют (при помощи ручного насоса) из коробки для запаса воды емкостью 50 л, установленной в котельном отделении и сообщающейся с системой водоснабжения. Систему заполняют водой только снизу вагона через наливную трубу. Предусмотрен слив воды из всей системы, а также раздельно из каждой ветви отопительных труб, из котла и калорифера.

Другая система водяного отопления купейных вагонов с кузовами без хребтовых балок (рис. 114) имеет расширитель, не совмещенный с котлом, а расположенный отдельно от него. В котельном отделении этого вагона также установлен водонагреватель. В течение отопительного сезона в него поступает вода, подогретая в котле, а в остальное время года воду в нем подогревают от плиты, предназначенной для нужд персонала, обслуживающего вагон. Допускаемый и предельный уровни воды в котле определяют по установленному на нем гидрометру. Остальное обустройство и режимы работы системы водяного отопления такие же, как в описанной системе для некупейного вагона.

В последние годы наблюдается все большее стремление использовать электрическую энергию для отопления пассажирских вагонов, так как такие системы имеют технико-экономические преимущества. Электрическое отопление имеет меньшую массу, облегчает труд проводников, исключает доставку и хранение топлива,

Электрическая система отопления одного вагона имеет мощность около 40 кВт. Ее практически нельзя применить для пассажирских вагонов автономным электроснабжением от подвагонного генератора. Такой системой можно оборудовать вагоны, электрическое питание которых осуществлено централизованно от вагона-электростанции или от контактной сети через электровоз. В первом случае применяют созданные КВЗ вагоны-электростанции мощностью 600 кВт, вырабатывающие трехфазный переменный ток напряжением 400 В и частотой 50 Гц. Для таких поездов созданы пассажирские вагоны с электрической системой отопления (рис. 115), состоящей из двух групп электропечей общей мощностью 18—20 кВт и двухсекционного электрокалорифера примерно такой же мощности. Электропечи, расположенные вдоль каждой боковой стены, состоят из трубчатых нагревательных элементов напряжением 220 В.

Во втором случае помещения вагона открытого типа с местами для сидения отапливаются электрическими печами, а подаваемый в вагон воздух обогревается электрическим двухсекционным калорифером, каждая секция которого имеет мощность 11 кВт при напряжении 3000 В (рис. 116). Электрические печи мощностью

Рис. 115. Схема сезловых цепей электрического отопления вагона с централизованным питанием от магистрали напряжением 380/220 В: / — магистраль напряжением 383/220 В:

2 — главный выключатель магистрали;

3 — распределительные шины вагона; 4 —

выключатели электрокалорифера; 5 н

9 — контакторы автоматического включе

ния соответственно секций электрокало

рифера и групп электропечей; в — сек

ции электрокалорифера; 7 — заземление

на корпус вагона; 8 — группы элек

тропечей; 10 — выключатели электропечей

Рис. 116. Схема силовых цепей электрического отопления вагона с централизованным питанием от магистрали напряженней 3000 В:

/ магистраль напряжением 3000 Б;

2 — общий выключатель; 3 — предохранитель; 4 — главный контактор; 5 — реле перегрузки электропечей и электрокалорифера; 6 — контакторы; 7 — электропечи; 8 — секции электрокалорифера; 9 — заземление на корпус вагона

по 0,445 кВт объединены в три группы (две по 20 и одна из пяти печей). Печи включены по пять последовательно и обслуживают определенные помещения вагона. Все группы электропечей и секции калорифера работают независимо один от другого в автоматическом режиме и включаются от импульсов ртутно-контактных термометров. Концы однопро-водной магистрали заканчиваются высоковольтными междувагонными соединениями. Металлический ящик с коммутационным и защитным оборудованием подвешен к раме под вагоном и имеет ввод от основной магистрали. В трех его секциях соответственно размещены высоковольтный разъединитель, высоковольтный предохранитель и два защитных реле (перегрузки и напряжения). Отдельно расположены шесть высоковольтных контакторов с дуго-гасящими устройствами

Рис. 117. Котел отопления с комбинированным нагревом воды:

/ — трубчатые электронагреватели высокого напряжения; 2 — изоляторы цепей питания электронагревателей высокого напряжения; 3 — электронагреватели низкого напряжения; 4 — защитный конус; 5 — кольцо из гети-накса

269

(для групп отопления и секций, а также главный), служащих для включения и отключения электронагревательных приборов от источника питания.

Примером сочетания водяного отопления с комбинированным способом подогрева воды может служить купейный вагон постройки ГДР, оборудованный установкой для кондиционирования воздуха. Подобные системы созданы также КВЗ и ЛВЗ. На рис. 117 показан котел водяного отопления, вода в котором нагревается при сжигании твердого топлива или при помощи электрических элементов. Для этой цели использован типовой котел, который дополнительно оборудован трубчатыми электронагревателями высокого и низкого напряжения. При эксплуатации вагона на электрифицированных участках железных дорог включают группу из 24 нагревательных элементов, получающих питание от сети высокого напряжения (3000 В). Этот котел работает с максимальной теплопроизводительностью, равной 40 кВт (35 000 ккал/ч). Если вагон эксплуатируют на неэлектрифицированном участке, то для нагрева воды в котле в этом случае предусмотрено три электронагревателя низкого напряжения, питание которых осуществлено от подвагонного генератора. Теплопроизводительность котла при этом равна 6,5 кВт (5700 ккал/ч).

Все трубчатые электронагреватели заземлены. На котел приварен конусный зонт, обрамленный гетинаксом. Зонт защищает электронагреватели и места присоединения питающих проводов от попадания на них воды и грязи. В электрической схеме предусмотрена блокировка, размыкающая цепи питания, если открыть дверь в перегородке котельного отделения или поднять над топкой защитный клапан, прикрывающий выводы электронагревателей. Предусмотрены также термостаты в разводящих трубах и датчики, автоматически отключающие электронагреватели соответственно при температуре воды свыше 95° и снижении уровня воды в котле ниже допустимого.

В сочетании со всеми системами отопления можно применять электрическое калориферное отопление, используемое как вспомогательное для подогрева помещений вагона в переходные периоды времени, когда температура наружного воздуха составляет 5—15° С.

Система водоснабжения. Специфика условий эксплуатации подвижного состава на железных дорогах СССР и задачи улучшения комфорта современного пассажирского вагона определили основные требования к его водоснабжению. Практика эксплуатации цельнометаллических пассажирских вагонов первого выпуска с пневматической системой водоснабжения от подвагонного резервуара для воды, показала непригодность такой системы для климатических условий СССР и подтвердила целесообразность применения самотечной системы водоснабжения.

Система водоснабжения должна обеспечивать холодной и горячей водой санитарные узлы вагона, пополнять убыль воды в си-

стеме отопления в промежутке между заправками котла и снабжать вагон охлажденной кипяченой питьевой водой. Можно выделить две основные группы систем водоснабжения: к первой группе относят системы всех типов пассажирских вагонов отечественного производства, а ко второй — вагонов постройки ГДР для СССР. Системы водоснабжения вагонов (рис. 118 и 119), независимо к какой конструктивной группе они принадлежат, имеют одинаковый принцип действия. Они состоят из сообщающихся баков для холодной воды (большого и малого), которые расположены по концам вагона над потолками туалетных помещений; бака для горячей воды, помещенного со стороны котельного отделения; кипятильника непрерывного действия, имеющегося в смежном с котельной шкафу; установки для охлаждения питьевой воды, размещенной в служебном помещении: контрольной и измерительной арматуры для определения уровня и температуры воды.

Минимальное требуемое количество воды на вагон рассчитывают, исходя из среднего расхода на одного пассажира в сутки, принимаемого равным 20 л. Из общего количества выделяют часть воды (до 25%) для горячего водоснабжения. Оптимальный запас воды в вагоне устанавливают в соответствии с его категорией и конструктивными возможностями. Так, общая емкость системы водоснабжения некупейного вагона составляет 1000 л, а в купейном вагоне только запас холодной воды равен 1050 л. Большие баки для воды располагают с некотловой стороны вагона, причем в некупейных вагонах отечественного производства устанавливают один бак емкостью 850 л, а в купейных вагонах постройки ГДР — два общей емкостью

900 л. С технологической и эксплуатационной точек зрения применение двух баков нерационально, тем более что раздельно их не используют.

Баки снабжены волнорезами, люками для очистки и трубами для налива и слива воды. Нижние концы труб имеют головки (однотипные с тормозными) для присоединения шлангов. Для исключения замерзания этих труб на них внутри вагона установлены вентили, а снаружи — электрообогреватели. Малый бак емкостью 80 л (на купейном вагоне 50 л) соединен с атмосферой через расширитель котла отопления и не снабжен трубами для налива и слива воды. Конденсат, образующийся снаружи баков вследствие их отпотевания при заправке, собирается в поддоны, установленные под каждым баком, и сливается под вагон.

Санузлы снабжаются горячей водой из бака емкостью 45 л, внутри которого помещен змеевик, нагреваемый от котла отопления, а летом от плиты, установленной в котельной. В купейном вагоне вода нагревается в бойлере, змеевик которого соединен только с котлом отопления. В летнее время бойлер нагревается непосредственно от плиты котельного помещения, которую топят твердым топливом.

Кипятильник непрерывного действия примечателен тем, что поступающая из водосборной камеры вода выходит из него только

Рис. 118. Система водоснабжения отечественного некупейного вагона со спальными

/ — нагреватель для слива воды; 2 —»вентиль для заполнения запасного бака системы отопления; 3 — кран для слива воды; 4 — бак емкостью 80 л; 5 — поддон; 6 — расширительный бак; 7 — вентили для отключения системы горячего водоснабжения от плиты для подогрева воды; «—плита для подогрева воды; 9 — ручной насос; 10 — кипятильник; // — бак для горячей воды; 12 — унитаз; 13 — умывальник; 14 — мойка; 15 — водоохладитель; 16 — бак для кипяченой воды; 17 — бак

кипяченой, а процесс пополнения кипятильника происходит непрерывно. Это достигнуто разделением пространства в кипятильнике на отдельные отсеки для сырой и кипяченой воды и выбранным заведомо меньшим объемом над уровнем сырой воды в конусной трубе, чем это требуется для размещения увеличившейся

в объеме воды, доведенной до кипения. Воду в кипятильнике можно нагревать, сжигая в топке древесный уголь или используя электронагреватель.

Пассажирские вагоны современной постройки имеют помещенные в шкафы установки для охлаждения питьевой воды (рис. 120). Установка состоит из бака емкостью 40 л для кипяченой воды, перекачиваемой ручным насосом из кипятильника, бака для охлаждения воды, охладителя питьевой воды и ниши с водоразборным краном. Холодильная компрессионная установка, в системе которой в качестве хладагента применен хладон-12, работает в автоматическом режиме: при понижении температуры воды до 8° С и при повышении до 13° С соответственно отключается или включается электродвигатель.

Система снабжения холодной и горячей водой вагонов-ресторанов состоит из двух самостоятельных частей, одна из которых обслуживает котельную, умывальное и душевое помещения, а вторая — кухню и раздаточное отделение. В первой части системы холодная вода находится в баке емкостью 130 л, а горячая вода поступает в бак емкостью 78 л из водонагревателя, установленного в котельном отделении. Вторая часть системы имеет бак емкостью 800 л для холодной воды, установленный со стороны кухни. Для горячей воды предусмотрен бак емкостью 200 л со змеевиком, вода в котором нагревается при помощи устройства, состоящего из расширителя и водонагревателя, вмонтированного в плиту кухни.

В системах водоснабжения багажных и почтовых вагонов имеется один бак для холодной воды емкостью 300 л, который распо-

Рис. 119. Система водоснабжения купейного вагона постройки ГДР:

/ — баки для холодной воды; 2 — трубы для налива воды; 3 — соединительная труба баков для воды; 4 — бойлер; 5 — нагревательный змеевик бойлера; 6 — трубопровод и вентиль шланга для мытья туалетов; 7 — трубопровод промывки унитаза горячей водой; 8 — умывальник; 9 — термометр бойлера; 10 — бак для питьевой воды; // — охладитель питьевой воды; 12 — мойка; 13 — кипятильник; 14 — трубопровод для возврата горячей воды; 15 — трубопровод горячей воды; 16 — контрольные трубы уровня воды; 17 — вестовая труба; 18 — унитаз

273

Рис. 120. Схема установки для охлаждения питьевой ьоды: / — ииша раздачи воды; 2 — водоразборный кран; 3 — труба для подачи воздуха; 4 — бак дли кипяченой воды; 5 — соединительная труба; 6 — бак для охлажденной воды; 7 — термостат; 8 — испаритель; 9 — автоматический регулирующий вентиль; 10 — кран для слива воды; // — фильтр; 12 — запорный вентиль; 13 — ресивер; 14 — электродвигатель; 15 —

нагнетательный вентиль; 16 — всасывающий вентиль; компрессор; IS — холодильный агрегат; IS — конденсатор; 20 — вентилятор

Рис. 121. Узел дефлектора системы А. М. Чеснокова:

/ — дефлектор; 2 — труба; 3 — клапан; 4 — коиусиый патрубок; 5 — рукоятка

А. М. Чесноковым. Этот дефлектор (рис. 121) в несколько измененном исполнении устанавливают на всех строящихся в настоящее время пассажирских вагонах.

Пассажирские вагоны всех типов оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции, принудительно подающей в вагон воздух, предварительно очищенный от пыли, а в зимнее время и подогретый. Загрязненный воздух удаляется из вагона через дефлекторы, установленные в пассажирских и бытовых помещениях вагона. Система приточно-вытяжной вентиляции

(рис. 122) размещена между крышей и потолком вагона и состоит из вентиляционных решеток для забора наружного воздуха, фильтров, вентиляционного агрегата, диффузора, воздухоподогревателя

ложен над потолком коридора у служебного помещения. Душ и умывальник снабжаются горячей водой от расширителя котла, а унитаз — от возвратной трубы сети отопления. Почтовые вагоны, кроме этого, оборудованы электрическим водонагревателем емкостью 25 л.

§ 44. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Системы вентиляции. В пассажирских вагонах, не оборудованных системой охлаждения воздуха, воздухообмен происходит в результате естественной вентиляции или принудительной механической. Естественная вентиляция осуществляется через потолочные дефлекторы, а также через окна или форточки.

Действие дефлектора основано на создаваемом внутри его разрежении под влиянием набегающего потока воздуха при движении поезда или при ветре во время стоянки вагона, благодаря чему возникает тяга воздуха из вагона. Тип дефлектора определяет эффективность потолочного вентилятора в целом, которая характеризуется его производительностью, зависящей от внутреннего и внешнего сопротивлений и скорости набегающего потока. Наиболее целесообразна конструкция дефлектора, разработанная

Рис. 122. Система приточно-вытяжной вентиляции пассажирского некупейного вагона

со спальными местами: 1 — вентиляционный агрегат; 2 — диффузор; 3 — коифузор; 4 — воздуховод; 5 — дистанционный термометр; 6 — дефлекторы; 7 — вентиляционные решетки; # — калорифер; 9 — фильтр; 10 — жалюзи (стрелками показаны направления потоков воздуха)

275

(пластинчатого Водяного или электрического), конфузора и Ёозду* ховода. Производительность вентиляционной установки в летнее время равна 5000 м 3 /ч при частоте вращения вентиляционного агрегата 1200 об/мин, а в зимнее время составляет 1200 м 3 /ч при частоте вращения 300 об/мин. Установка работает автоматически в зависимости от температуры воздуха в вагоне, благодаря двум ртутным контактным термометрам, один из которых установлен в воздуховоде, а другой — в средней зоне помещения для пассажиров. Установкой можно управлять и вручную.

Воздух поступает в вагон через вентиляционные решетки, расположенные над каждой входной дверью тамбура со стороны котельной, очищается от пыли в фильтрах, помещенных в потолке тамбура, а затем проходит через воздухоподогреватель в воздуховод, из которого распределяется по купе и другим помещениям вагона. Для вентиляционных систем всех пассажирских вагонов применен фильтр одного типа, представляющий собой набор из одиннадцати гофрированных сеток трех типов (по размерам ячеек), уложенных одна на другую накрест и увлажненных минеральным маслом. Такой фильтр при площади 0,25 м 2 имеет сопротивление 0,0005—0,001 кгс/см 2 , пылеемкость до 600 г и коэффициент очистки равный 97%.

Вентиляционный агрегат вагона относится к классу центробежных вентиляторов. Для экономии места вентиляторы сдвоены и их колеса с загнутыми вперед радиальными лопатками насажены непосредственно на концы вала, выступающие с двух сторон электродвигателя постоянного тока мощностью 1,2 кВт напряжением 50 В. Вентиляционный агрегат монтируют в вагон через люк в крыше над тамбуром. Для лучшей звукоизоляции его устанавливают на резиновых амортизаторах.

Для нагрева воздуха в зимнее время предусмотрен пластинчатый калорифер КФБ-4, состоящий из двух коллекторов, в которые вварены оребренные трубы. Горячая вода к калориферу поступает от системы водяного отопления. Калорифер имеет поверхность нагрева 16,7 м 2 и максимальную теплоотдачу 20 кВт (18 000 ккал/ч). Вентиляционный агрегат соединен с калорифером плавно расширяющимся в направлении потока воздуха каналом — диффузором, который сшит из брезента, пропитанного огнезащитным составом. Это дает возможность изолировать пассажирские помещения от шума, издаваемого вентилятором при работе, и компенсировать технологические погрешности при сборке установки. Для распределения воздуха по помещениям служит воздуховод, который в соответствии с противопожарными требованиями изготовляют из оцинкованного железа. Воздуховод состоит из отдельных звеньев прямоугольного сечения, соединенных между собой. Воздух из воздуховода поступает в купе через регулируемые вентиляционные решетки в потолке, которые в заводских условиях настраивают таким образом, чтобы обеспечить равномерную раздачу вентиляционного воздуха по длине вагона.

Дефлекторы при работе Вентиляционной установки должны быть открыты (зимой полуоткрыты).

Системы вентиляции других пассажирских вагонов отечественного производства выполнены аналогично приведенной. Системы вентиляции почтовых и багажных вагонов отличаются протяженностью воздуховода, заканчивающегося у транзитной или багажной кладовых. Для вентилирования кладовых торцовая часть воздуховода выведена в эти помещения и оборудована заслонкой, которой управляют из служебного отделения.

Установки кондиционирования воздуха. Искусственное изменение параметров вводимого в пассажирские помещения вагона свежего воздуха предварительной очисткой его от пыли, подогревом или охлаждением называют кондиционированием воздуха, что осуществляется комплексом систем вентиляции, отопления и охлаждения при автоматическом поддержании заданного режима.

Санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к пассажирским вагонам, не предусмотрена специальная влаж-ностная обработка воздуха, так как применение в установках кондиционирования воздуха устройств для осушения и увлажнения воздуха экономически не оправдано и не вызвано особой необходимостью. Как показали исследования, изменение относительной влажности от 30 до 70% практически неощутимо. Такая влажность обеспечивается в пассажирских вагонах без специальных увлажнителей. Наиболее приемлемой системой охлаждения воздуха в пассажирских вагонах является автоматически регулируемая компрессионная холодильная установка, отличающаяся компактностью, небольшой массой и надежностью в эксплуатации. В качестве хладагента использован дифтордихлорметан, получивший название хладон-12 (ГОСТ 19212—73). Выбор этого газа из веществ, переходящих из одного состояния в другое при температурном воздействии и используемых для подобных целей (углекислый газ, аммиак, фреоны различных марок и др.), объясняется тем, что хладону-12 присуща высокая теплота парообразования, он взрывобезопасен, не оказывает побочных действий на организм человека, не имеет запаха, не вызывает коррозии металла, не горит и не поддерживает горения, а при атмосферном давлении кипит при температуре —29,8° С.

Компрессионная установка (рис. 123) имеет испаритель (воздухоохладитель) /, поршневой компрессор 3, конденсатор 5, ресивер 6 и терморегулирующий вентиль 7, которые последовательно соединены трубопроводом. При работе холодильной установки относительно холодный жидкий хладагент испаряется в воздухоохладителе, отбирая тепло у воздуха, подаваемого в вагон вентилятором 2. Чтобы снова сконденсировать хладагент в жидкость, необходимо повысить температуру его паров до превышения ею температуры окружающей среды. Для этой цели служат компрессор 3, отсасывающий от испарителя пары хладагента и повышающий их температуру за счет сжатия до давления

конденсации, а также конденсатор 5, в котором горячие пары ф-. отдают тепло воздуху, нагне—|Н&4 ^Р таемом У через него вентилято-==& ром 4. Жидкий хладон-12 из конденсатора стекает в реси-. вер 6, служащий резервуаром для сбора жидкого хладагента. Дальнейшее превращение жидкого хладагента в газообразное состояние может произойти в испарителе, где он закипает благодаря низкому давлению. Однако из-за меняющейся температуры охлаждаемого воздуха в испаритель необходимо подавать определенную оптимальную порцию жидкого хладагента, которая после испарения была бы полностью отсосана компрессором. Это автоматически контролирует установленный на трубопроводе высокого давления за ресивером терморегулирующий вентиль 7 в зависимости от изменения температуры паров жидкого хладагента на выходе из воздухоохладителя. По возвращении в компрессор вновь превращенного в пар жидкого хладагента полный обратный круговой цикл работы холодильной установки завершается.

На величину холодопроизводительности установки влияет перегрев паров при всасывании их из испарителя, температура конденсации, температура переохлаждения и др. В частности, жидкий хладон-12, переохлажденный на входе перед терморегулирующий вентилем до температуры ниже конденсации, повышает холодопроизводительность установки. Поэтому все кондиционеры пассажирских вагонов оснащают специальным переохладителем, для работы которого используют пары хладагента на выходе из испарителя. Кроме ресивера, холодильные установки оснащают и другими вспомогательными приборами (манометрами, фильтрами-осушителями, запорными вентилями и др.).

Установки для кондиционирования воздуха оборудуют также приборами защиты и автоматического управления (термостатами манометрического или контактного типов). Приборами защиты являются электромагнитные вентили, различные реле, например реле максимального давления (маноконтроллер), автоматически контролирующее давление на стороне нагнетания, а также реле разности давлений, контролирующее допустимую величину разности давления на стороне нагнетания и давления на стороне всасывания.

Для пассажирских вагонов существуют две конструктивные схемы компоновки их холодильного оборудования: подвагонная

и внутривагонная. При компоновке по первой схеме все холодильное оборудование располагают под вагоном и подвешивают к раме за исключением воздухоохладителя, который размещают под крышей, совместно с другими агрегатами системы вентиляции (обычно после калорифера по ходу движения воздуха). При компоновке по второй схеме все холодильное оборудование размещают непосредственно в вагоне.

Как и первая, так и вторая схемы компоновки имеют положительные и отрицательные стороны. При размещении холодильного оборудования под вагоном экономится место в вагоне, конденсатор и компрессор хорошо вентилируются и снижается центр тяжести вагона. Однако это ведет к увеличению массы холодильной установки и быстрому загрязнению конденсатора. Расположение холодильного оборудования внутри вагона позволяет собрать его в единый блок, что значительно снижает массу установки, облегчает ее монтаж, обслуживание и ремонт. Однако такое размещение идет за счет планировочных ущемлений пассажирских помещений вагона, повышает его центр тяжести и т. д.

В отчественном и зарубежном вагоностроении, как правило, отдают предпочтение подвагонной схеме компоновки оборудования, т. е. так называемой классической компоновке. К размещению холодильного оборудования внутри вагона прибегают тогда, когда из-за недостаточного расстояния между рамой и рельсами нельзя подвесить под вагоном компрессорный и конденсаторный агрегаты (например, в вагоне с куполом для обозрения местности). В зависимости от источников электроэнергии и схемы размещения холодильных агрегатов отечественной промышленностью для пассажирских вагонов создано семейство унифицированных кондиционеров: КЖ-25 — для вагонов с централизованным электроснабжением переменным током напряжением 380/220 В; КЖ-25П — для вагонов с автономным электроснабжением постоянным током напряжением 110 В; КЖВК-25 — для туристских вагонов с электроснабжением переменным током; КЖВС-25 — для вагонов скоростных поездов. Купейные вагоны, поставляемые в СССР из ГДР и ВНР оснащены холодильными установками соответственно МАБ-П и «Стоун-Кэрриер». Основные технические данные, характеризующие холодильные установки, приведены в табл. 22.

Компрессорные и конденсаторные агрегаты холодильных установок КЖ-25 и КЖ-25П конструктивно приспособлены для размещения под вагоном, а воздухоохладитель — для монтажа внутри вагона в одной цепи с оборудованием системы принудительной вентиляции. В холодильной установке КЖ-25 (рис. 124) в зависимости от температуры воздуха внутри вагона осуществляется автоматическое трехступенчатое регулирование холодопроизводительности изменением частоты вращения электродвигателя.

Компрессорный агрегат состоит из поршневого V-образного четырехцилиндрового бессальникового компрессора со встроенным электродвигателем, установленного через резинометалличе-

| Наименование | КЖ-25 | КЖ-25П | КЖВк-25 (две на вагон) |

| Холодопроизводительность, | 29 (25 000) | 29 (25 000) | 29 (25 000) |

| Компрессор | ФУБС-15 | ФУ-15 | ФУБС-15 |

| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |

| Диаметр цилиндров, мм | 76 | 76 | 76 |

| Ход поршня, мм | 40 | 40 | 40 |

| Частота вращения вала ком- | |||

| прессора, об/мин . | 1410 | 1200 | 1410 |

| Число ступеней и способ ре- | |||

| гулирования холодопро- | Три ступени, изменением | частоты | |

| вращения | |||

| Установленная суммарная | |||

| мощность электродвигате- | |||

| лей холодильной уста- | 13,4 | 13,2 | 15,5X2 |

| Масса холодильной уста- | 970 | 1435 | 1850 |

| Система электроснабжения | Централизованная | Индивидуальная | Централизованная |

| Ток | Переменный 380/220 | Постоянный | Переменный 380/220 |

| Номинальное напряжение, В | 110 | ||

| Наименование | МАБ-П | «Стоун-Кэрриер» | КЖВС-25 |

| Холодопроизводительность, | 31 (27 000) | 25 (21 200) | 29 (25 000) |

| Компрессор | 5М | 5F-40 | ФУБС-15 |

| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |

| Диаметр цилиндров, мм | 80 | 63,3 | 76 |

| 58 | 50 | 40 | |

| Частота вращения вала ком- | |||

| прессора, об/мин . | 1450 | 1560 | 1410 |

| Число ступеней и способ ре- | |||

| гулирования холодопро- | Три ступени, | Четыре сту- | Три ступени, |

| отжимом | пени, отжимом | изменением | |

| клапанов | клапанов | частоты вращения | |

| Установленная суммарная | |||

| мощность электродвигате- | |||

| лей холодильной уста- | |||

| новки, кВт | 14,7 | 13,4 | 15,5 |

| Масса холодильной уста- | |||

| новки, кг | 1415 | 1300 | 970 |

| Система электроснабжения | Смешанная | Индивидуальная | Централизованная |

| Переменный | Постоянный | Переменный | |

| Номинальное напряжение, В | 3000 | ПО | 380/220 |

280

Рис. 124. Схема холодильной установки КЖ-25:

/ — компрессор; 2 — щит приборов; 3 — реле давления; 4 — фильтр-осушитель; 5 — теплообменник: 6 — воздухоохладитель; 7 — колденсатор; 8 — крыльчатки вентиляторов; 9 — электродвигатели вентиляторов; 10 — ресивер; // — электродвигатель; / — свежий воздух; // — рециркуляционный воздух; 111 — смешанный воздух

ские амортизаторы на сварную раму. На раме смонтирован также конденсаторный агрегат, состоящий из воздушного конденсатора, изготовленного из оребренных труб (поверхностью 150 м 2 ), ресивера, двух электродвигателей мощностью 1,7 кВт каждый, на валы которых насажены четырехлопастные крыльчатки. Воздухоохладитель, конструктивно решенный так же, как и конденсатор, состоит из двух секций, общая теплопередающая поверхность которых составляет 100 м 2 . Каждая секция снабжена терморегу-лирующим вентилем. На панели щита, установленного в служебном помещении, размещены приборы автоматического управления и защиты.

Холодильная установка КЖ-25П отличается от предыдущей наличием компрессора с электродвигателем постоянного тока напряжением ПО В. Поэтому компрессор выполнен с сальником и удлиненным концом коленчатого вала для соединения с электродвигателем. Холодильная установка КЖВК-25 полностью унифицирована с установкой КЖ-25, но выполнена для монтажа агрегатов внутри вагона в общей камере. Вагоны с куполом для обозрения местности оборудованы двумя комплектами таких уста-

Рис. 125. Схема холодильной установки МАБ-П:

/ — электродвигатель вентилятора конденсатора; 2 — крыльчатка вентилятора; 3 — конденсатор; 4 — гибкий нагнетательный шланг; 5 — фильтр-осушитель; 6 — нагнетательный вентиль; 7 и 22 — магнитные вентили; 8 — терморегулнрующий вентиль; 9 — распределитель жидкого хладагента; 10 — испаритель; // — участки трубопроводов теплообменника; 12 — угловой запорный вентиль; 13 — реле максимального давления; 14 — ручной разобщительный вентиль; 15 — манометр стороны всасывания; 16 — манометр стороны нагнетания; 17 — манометр давления масла; 18 — щит приборов; 19 — электродвигатель компрессора; 20 — всасывающий вентиль; 21 — компрессор; 23 — ресивер

новок, одна нз которых обслуживает помещения нижнего этажа, а вторая — пассажирский салон под куполом.

Купейные вагоны с индивидуальным электроснабжением постройки ГДР для СССР оборудованы холодильными установками МАБ-П (рис. 125) холодопроизводительностью 31 кВт (27 000 ккал/ч). Эта установка принципиально не отличается от аналогичных установок с компоновкой компрессорного и конденсаторного агрегатов под вагоном. Однако оборудование установки МАБ-П собрано в отдельные блоки, которые в эксплуатационных условиях можно быстро заменить. В зимнее время можно снять с вагонов компрессорные и конденсаторные агрегаты для профилактического ремонта. Смонтированный под вагоном на единой раме конденсаторный агрегат скомпонован из конденсатора с поверхностью теплообмена 185 м 2 , изготовленного из алюминиевых труб с выдавленными ребрами, ресивера и осевого вентилятора производительностью 17 120 м 3 /ч, приводимого в движение электродвигателем мощностью 1,7 кВт. В холодильной установке

отсутствует теплообменник, так как охлаждение жидкого хладагента на участке от ресивера до испарителя происходит под действием холодных паров хладагента, отсасываемых компрессором. В установке применен четырехцилиндровый V-образный компрессор, соединенный через эластичную муфту с электродвигателем постоянного тока мощностью 13 кВт.

Холодильная установка МАБ-П позволяет также самим пассажирам регулировать температуру воздуха в каждом купе отдельно, отключая два или три цилиндра компрессора. Оптимальный режим работы кондиционера устанавливается автоматически электромагнитными вентилями, промежуточными реле и термостатами, настроенными на определенную температуру. Работой кондиционера управляют централизованно со щита, установленного в служебном помещении вагона. На щите размещены переключатель режимов и многопозиционный переключатель. Переключатель режимов имеет четыре положения: 1) нулевое; 2) включение водяного отопления; 3) включение электрического отопления; 4) включение системы охлаждения. Многоступенчатым переключателем устанавливают автоматический или ручной способ регулирования холодопроизводительности.

Установка имеет следующие приборы защиты: реле максимального давления (моноконтроллер), которое срабатывает, если давление в нагнетательном трубопроводе достигнет 17 кгс/см 2 ; реле разности давлений (дифференциальное реле), разрывающее цепь питания электродвигателя при разности давления между всасывающей и нагнетательной сторонами компрессора, равной 6 кгс/см 2 ; термостат, защищающий компрессор от попадания в него влажных паров хладагента.

На железных дорогах СССР эксплуатируются купейные вагоны «Микст», построенные в ВНР на заводе им. Вильгельма Пика в г. Дьере. Они оборудованы кондиционерами типа «Стоун-Кэр-риер». Конденсаторный агрегат установки снабжен двумя осевыми вентиляторами, приводимыми в движение от электродвигателя мощностью 1,4 кВт при помощи клиновых ремней. Это позволяет при меньших мощности электродвигателя и поверхности теплообмена конденсатора пропустить через него большее количество наружного воздуха, что особенно необходимо для вагонов с автономным электроснабжением. Воздухоохладительный агрегат представляет собой единый блок, в котором последовательно расположены воздухоохладитель, водяной калорифер, электрокалорифер и вентиляторная установка, засасывающая подаваемый в вагон воздух. Агрегат имеет обводной канал с бай-пасной заслонкой, которая позволяет автоматически изменять тепловую нагрузку на воздухоохладитель благодаря тому, что при ее закрытом положении засасывается только наружный воздух. При понижении температуры в вагоне заслонка открывается, и засасывается также часть рециркуляционного воздуха, который поступает в нагнетательный воздуховод минуя воздухоохладитель.

В этой системе применен прессостат (реле минимального давления), который выключает компрессор, если давление на стороне всасывания оказывается ниже атмосферного. Установка работает автоматически во всех режимах. Холодопроизводитель-ность кондиционера изменяется в результате поочередного автоматического отключения одного, двух или трех цилиндров компрессора в зависимости от тепловой нагрузки на воздухоохладитель.

В вагонах с кондиционированием обогащение кислородом циркулирующего в них воздуха происходит в результате забора внутреннего рециркуляционного воздуха и добавления к нему очищенного наружного воздуха. Смешанный (рециркуляционный и наружный) воздух после охлаждения нагнетается в воздуховод и распределяется по помещениям вагона. Для обеспечения требуемой скорости движения воздуха, равномерного его распределения в помещениях и бесшумности работы системы применяют специальные выпускаемые устройства, например «мультивент», представляющие собой металлический лист с большим количеством мелких отверстий, укрепляемый на потолке каждого купе.

§ 45. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Системы электроснабжения. Применяемые в строящихся и эксплуатируемых цельнометаллических пассажирских вагонах системы можно разделить на три вида: индивидуальное электроснабжение с оборудованием каждого вагона автономной электростанцией, подающей питание только собственным потребителям электроэнергии; централизованное электроснабжение с подачей питания во все вагоны поезда от одного источника электроэнергии; смешанное электроснабжение, представляющее собой совокупность первых двух видов, каждый из которых использован для питания определенной части потребителей электроэнергии вагона.

Система индивидуального электроснабжения характеризуется наличием в вагоне электростанции. Генератор, помещенный под вагоном, приводится во вращение при движении поезда от оси колесной пары (такая система ранее называлась осевой). Для привода раньше применяли ременную передачу с насаженным на среднюю часть оси разъемным шкивом, что имело известные недостатки. Последующие многочисленные испытания различных конструкций показали, что наиболее приемлем клиноременный привод от торца оси колесной пары с промежуточным редуктором и карданным валом. Таким приводом оборудуют все выпускаемые в настоящее время пассажирские вагоны без кондиционирования воздуха.

Аккумуляторную батарею располагают под вагоном. Она призвана обеспечивать электроэнергией потребителей вагона при

небольшой скорости движения и на стоянках поезда. При определенной скорости движения аккумуляторная батарея заряжается от генератора. Наличие аккумуляторной батареи налагает необходимость использования постоянного тока для основных потребителей энергии. Для управления работой электростанции и распределения электроэнергии служит распределительный щит, устанавливаемый в служебном отделении вагона. На щите размещены коммутационные, защитные и другие аппараты, обеспечивающие снабжение электроэнергией потребителей.

В последнее время широко применяют индивидуальную систему электроснабжения пассажирских вагонов выпрямленным переменным током. В этой системе применен генератор переменного тока с выпрямителями. Поскольку люминесцентные лампы, аппаратура радиоузла и другие потребители требуют наличия переменного тока со стабильной частотой, в системе электроснабжения предусматривают специальные вращающие преобразователи, которые преобразуют постоянный ток напряжением 50 В в переменный требуемого напряжения и частоты.

Вагоны, снабженные холодильными установками, потребляют значительно больше электроэнергии, чем вагоны с обычной принудительной системой вентиляции, в связи с использованием дополнительных электроприемников (двигателей компрессора, осевых вентиляторов и заслонок, аппаратуры автоматики, электрокалорифера и др.). Это вынуждает намного увеличить мощность генератора и осуществлять съем мощности со средней части оси. В целом система индивидуального электроснабжения имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам относится удобство эксплуатации, связанное с автономностью вагонов, так как такая система не зависит от внешних источников питания. К недостаткам относятся сложность размещения и обслуживания такой системы в современных вагонах, оборудованных электрическим отоплением, установками кондиционирования воздуха и многочисленными электроприборами для технических и бытовых нужд.

Централизованные системы электроснабжения являются перспективными, так как экономически эффективны и позволяют применять в вагонах технически совершенное электрическое отопление, воздухонагревательные агрегаты и другие приборы, повышающие комфортные условия проезда пассажиров. На железных дорогах СССР применяется система электроснабжения от вагона-электростанции, который подает питание во все вагоны состава. Вагоны-электростанции имеют дизель-генераторные установки мощностью 600 кВт, вырабатывающие трехфазный переменный ток напряжением 400 В с частотой 50 Гц. Эта система, используемая для питания электроэнергией пассажирских вагонов, оборудованных установками кондиционирования воздуха, а также вагонов скоростных поездов РТ-200, отличается надежностью, простотой электрического оборудования, непрерывно-

стью электроснабжения, а также расположением сложного энергетического оборудования в специальном вагоне, что значительно облегчает его обслуживание.

Перспективна также система централизованного электроснабжения от контактной сети через локомотив. Такая система позволит использовать дешевую энергию на электрофицированных участках железных дорог, количество и протяженность которых из года в год возрастают. Однако технические трудности, связанных с использованием тока высокого напряжения для питания потребителей, в настоящее время полностью не преодолены. Поэтому такая система электроснабжения ограниченно используется в пассажирских вагонах, в частности для электрического отопления, поскольку электропечи, включенные последовательно, могут работать как на постоянном, так и на переменном токе даже при значительных отклонениях напряжения от номинального. Основными препятствиями широкому внедрению этой системы являются отсутствие надежной и пригодной для серийного производства конструкции преобразователя постоянного тока напряжением 3000 В в трехфазной ток напряжением 380 В с частотой 50 Гц и сложность исключения неблагоприятного влияния системы на линии СЦБ. Остальные потребители при такой системе электроснабжения получают питание через статические преобразователи, установленные в каждом вагоне.

Одним из прогрессивных технических решений является централизованное электроснабжение пассажирских поездов от располагаемых на локомотивах энергетических и преобразующих устройств, обеспечивающих на выходе трехфазный переменный ток напряжением 380/220 В со стабилизированными напряжением и частотой. Все потребители вагона (включая и отопление) трехфазные и рассчитаны на это напряжение. Такая система электроснабжения имеет наивысшие технико-экономические показатели. Электрическое оборудование вагона. Пассажирские вагоны оборудованы специализированными устройствами, образующими комплексы источников питания и потребителей энергии, автоматического управления, регулирования и защиты, выполненными применительно к вагонам того или иного типа согласно предъявляемым к ним требованиям. Характерной системой индивидуального электроснабжения является электрическое оборудование, примененное в пассажирских вагонах открытого типа со спальными местами производства КВЗ. Эти вагоны оборудованы системой электроснабжения ЭВЮ-02-20, блок-схема которой (рис. 126) предусматривает питание всех потребителей вагона; автоматическое регулирование напряжения цепей потребителей при движении поезда; автоматическую работу вентиляционного агрегата в зависимости от температуры в вентиляционном канале; ручное регулирование заряда аккумуляторной батареи (малая, средняя и полная ступени); питание от смежного вагона или подачу питания смежному вагону через подвагонную магистраль;

Рис. 126. Схема системы индивидуального’ч

электроснабжения: 1

1 — ведущий шкив; 2 — ось колесной пары; 3 — клиновые ремни; 4 — редуктор; 5 — ведомый шкив; 6 — карданный вал; 7 — якорь; 8 —- генератор; 9 — дополнительная обмотка генератора; 10, 12 и 17 — выпрямители; 11 — основная обмотка генератора; 13 — переключающее устройство; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — потребители электроэнергии; 16 — регулятор напряжения; 18 — шунтирующая обмотка

защиту электрооборудования от

коротких замыканий, длитель-

ных перегрузок по току и недопустимых превышений напряжений. Длительная эксплуатационная мощность системы при движении поезда 8,(ГкВт.

Потребители вагона получают питание от параллельно работающих подвагонного синхронного генератора переменного тока 2ГВ-003-12 с выпрямителями и аккумуляторной батареи. Генератор, установленный на тележке, приводится во вращение через текстропно-карданный привод. Генератор имеет две обмотки: основную трехфазную и дополнительную однофазную с выводом средней точки. Первая подключена к основной группе кремниевых выпрямителей и обеспечивает питание потребителей вагона, а вторая — через магнитный усилитель к дополнительной группе кремниевых выпрямителей. Обе группы выпрямителей соединены последовательно и в сумме дают напряжение, необходимое для заряда аккумуляторной батареи. На соответствующие зажимы выведена дополнительная обмотка, предназначенная для облегчения автоматического регулирования напряжения генератора при малых нагрузках и высоких скоростях движения поезда. На стоянках и при малых скоростях движения все потребители получают питание от аккумуляторной батареи.

Выпрямитель, предназначенный для преобразования переменного трехфазного тока в постоянный, размещен в металлическом кожухе под вагоном. На изоляционной панели выпрямителя укреплены шесть вентилей, соединенных по трехфазной мостовой схеме. Выпрямитель соединен с аккумуляторной батареей, и его токоведущие детали, в том числе и радиаторы вентилей, на стоянках поезда, когда генератор не работает, находятся под напряжением 50 В.

Аккумуляторная батарея 38-ТЖН-250 имеет 38 железоникеле-вых аккумуляторов емкостью 250 А-ч. Номинальное напряжение аккумулятора 1,25 В, а максимальное и минимальное зарядные напряжения равны соответственно 1,8 и 1,0 В. В системе предусмотрены регуляторы напряжения, используемые при нагрузках и заряде аккумуляторной батареи. Выпрямленное напряжение генератора поддерживается в пределах 47—53 В изменением тока в обмотке возбуждения при колебаниях нагрузки от нулевой до

максимальной и изменении скорости движения’поезда. Ток возбуждения необходимой величины поддерживается системой регулирования, состоящей из измерительного, усилительного, исполнительного и стабилизирующего устройств. Питание нагрузок с батареи на генератор и обратно переводится переключающим устройством, состоящим из фильтра верхних частот, выпрямителя и реле.

Система обеспечивает защиту от недопустимого повышения напряжения на зажимах нагрузки, осуществляемую реле максимального напряжения и исполнительным реле. Защиту от увеличения амплитудного значения напряжения генератора при переключениях контактором нагрузок с батареи на генератор и обратно, а также при сбросах нагрузки в наиболее тяжелых режимах при сгоревших предохранителях батареи осуществляет шунтирующий вентиль. Предусмотрено ручное отключение источников напряжения от сети на случай аварийной ситуации.

Потребители энергии (лампы освещения, электронагревательные приборы и вспомогательные электродвигатели, за исключением преобразователей для включения электробритв) подключены к сети, напряжение которой (47—53 В) при движении поезда поддерживается регулятором; на стоянке напряжение определяется состоянием аккумуляторной батареи. Включают потребители вручную — пакетными переключателями. Вентилятор можно перевести в автоматический режим работы. Мощность, отдаваемая или получаемая от смежных вагонов, составляет 1,2 кВт. Для ограничения мощности, отдаваемой в магистраль, имеется автомат. Предусмотрено автоматическое отключение на стоянке части потребителей при помощи реле.

Освещение вагона осуществлено люминесцентными лампами (пассажирские помещения) и лампами накаливания (бытовые и подсобные помещения). Сеть освещения вагона состоит из нескольких групп (в рассматриваемом вагоне их восемь) светильников. Для люминесцентного освещения предусмотрен специальный преобразователь постоянного тока напряжением 50 В в переменный ток напряжением 220 В и частотой 400 Гц. Преобразователь состоит из электродвигателя постоянного тока, приводящего в движение генератор повышенной частоты, а также пускорегулирую-щей аппаратуры (стабилизатора частоты вращения и пускателя).

Аппараты системы электроснабжения и управления размещены на специальном пульте, установленном в служебном помещении вагона. На лицевой стороне пульта имеются верхние двери — панели, на которых установлены измерительные приборы, сигнальные лампы, выключатели, переключатели, кнопки и малогабаритные плавкие предохранители. Аппараты размещены по функциональному назначению: на правой двери — аппараты защиты и контроля источников электроснабжения, на левой — аппараты включения потребителей. Пакетные переключатели и автоматы смонтированы на отдельной средней панели, которую

можно откидывать для доступа к контактным зажимам. Внутри пульта смонтирована коммутационная аппаратура, а также аппаратура регулирования и защиты.

Значительная часть пассажирских вагонов, снабженных установками кондиционирования воздуха, имеет индивидуальную систему электроснабжения от подвагонного генератора с приводом от оси колесной пары. Например, купейные вагоны со спальными мягкими местами производства ЛВЗ с установками кондиционирования воздуха оборудованы системой электроснабжения, имеющей следующие параметры: мощность на выходе выпрямителя в продолжительном режиме при движении поезда 26 кВт, а на стоянке 20 кВт; напряжение на выходе выпрямителя 132—150 В; скорость движения поезда, при которой генератор отдает номинальную мощность в продолжительном режиме, равна 12—44 м/с (48—160 км/ч). Электрооборудование этой системы обеспечивает: начало приема нагрузки, начиная с частоты вращения ротора генератора, равной 550 об/мин; заряд разряженной и подзаряд заряженной аккумуляторной батареи, а также ограничение тока при заряде разряженной аккумуляторной батареи до 90 А; автоматическую работу по сигналам термодатчиков электроагрегатов холодильной установки КЖ-25П, электрокалорифера, циркуляционного насоса и сдвоенного вентилятора; питание, коммутацию и защиту цепей стабилизированного напряжения ПО В, цепей сигнализации постоянного тока напряжением 50 В, преобразователя для люминесцентного освещения, трех электронагревателей баков горячего водоснабжения установленной мощностью 3,2 кВт, электрокипятильника мощностью 2,2 кВт, пылесоса мощностью 600 Вт, водоохладителя мощностью 500 Вт, насоса для перекачки воды мощностью 90 Вт и электронагревателя сливной трубы; защиту потребителей от токов короткого замыкания, длительных перегрузок по току, недопустимого повышения среднего значения напряжений и перенапряжений в случае аварийного режима.

Основным источником питания электроэнергией вагона является агрегат AMI, состоящий из трехфазного генератора переменного тока и асинхронного электродвигателя. При движении поезда генератор приводится во вращение от оси колесной пары вагона через редуктор и карданную передачу, а на длительной стоянке — от асинхронного электродвигателя, который через штепсельное соединение получает питание от внешней стационарной сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Электропотребители вагона получают питание от генератора через выпрямитель, который собран на кремниевых вентилях В2-200 по трехфазной мостовой схеме. Для питания потребителей на стоянках в пути следования, а также при замедленном движении поезда, установлена аккумуляторная батарея, которая включена параллельно с генератором через выпрямитель и работает в режиме постоянного подзаряда.

289

Компрессионная установка получает питание от генератора или батареи. Для включения цепей электродвигателей компрессионной установки, циркуляционного насоса и вентиляционного агрегата предусмотрены соответствующие контакторы, а для регулирования частоты их вращения — резисторы. Основные цепи освещения вагона (люминесцентные лампы) получают питание от машинного преобразователя, а служебные и аварийные цепи (лампы накаливания) от генератора или батарей через стабилизатор с выходом напряжения ПО В постоянного тока.

От системы электроснабжения получают также питание вспомогательные потребители (электрокипятильник, водоохладитель питьевой воды, розетки пылесоса и электроплитки, электродвигатель насоса). Цепи контроля нагрева букс, вызова проводника, цепи противогазного устройства и сигнализации окончания налива воды получают питание напряжением 50 В, а цепи контроля системы отопления — питание напряжением 24 В. Цепи управления работой холодильной установки и электрокалорифера выполнены на напряжение ПО В, а вентилятора — на 132—150 В.

Система электроснабжения имеет соответствующие контрольно-измерительные аппараты и аппараты сигнализации и защиты. Предусмотрена возможность аварийного отключения источников питания и цепей всех потребителей вагона (за исключением аварийного освещения, концевых сигнальных фонарей и цепей контроля нагрева букс).

Анализируя системы индивидуального электроснабжения, можно заметить, что в первом случае, когда вагоны не снабжены холодильными установками и потребляемая мощность мала, система достаточно рациональна. Однако во втором случае, когда необходимая мощность значительна, подобная система громоздка, дорога и недостаточна для питания всех потребителей на стоянке.

На стоянках поезда потребители электроэнергии получают питание от аккумуляторной батареи. Это вынуждает применять электродвигатели постоянного тока и тем самым не позволяет использовать надежные в работе холодильные установки с бес-сальниковыми компрессорами со встроенными асинхронными двигателями. Чтобы привести в действие все генераторы поезда, вагоны которого оснащены установками кондиционирования воздуха, необходимо затратить примерно 15—20% мощности локомотива. При этой системе электроснабжения исключено применение электрического отопления.

Получение электроэнергии для одновременного питания установок кондиционирования воздуха, электрического отопления и бытовых приборов как во время движения, так и на стоянках поезда становится возможным лишь при системе централизованного электроснабжения вагонов. Одной из хорошо отработанных для практической эксплуатации систем является система централизованного питания электроэнергией состава пассажирского поезда из 15 вагонов, оборудованных электрическим отоп-

лением и установками кондиционирования воздуха, от вагона-электростанции постройки КВЗ.

В машинном отделении вагона-электростанции установлены три

дизель-генераторные установки АДВЭ-200-Т/400-2А (У42В) но

минальной мощностью по 200 кВт. Каждая установка состоит

из двенадцатицилиндрового V-образного четырехтактного дизеля

п трехфазного синхронного генератора ГСФ-200 (номинальное

напряжение 400 В), соединенных при помощи муфты и смонти

рованных на одной раме. Дизель-генераторные установки имеют

раздельные системы охлаждения и смазки, которые обеспечивают

их нормальную работу при температуре наружного воздуха

— 40 ÷+40° С. Топливо находится в одном баке (в вагоне) емко

стью 425 лив двух баках (под вагоном) общей емкостью 7000 л.

Для пуска дизелей предусмотрен стартер, получающий питание

от подзаряжаемой генератором аккумуляторной батареи. Электри

ческая аппаратура, предназначенная для обслуживания дизель-

генераторов, их защиты, регулирования напряжения и частоты

вращения, смонтирована на щите, установленном в отделении

управления. Для подключения к магистрали поезда в вагоне-

электростанции имеются междувагонные соединения

ШУ/РУ-205В.

Все вагоны (потребители) соединяют в последовательную электрическую цепь, в которой использованы контакты безопасности, встроенные в штепселн, розетки и холостые приемники (на торце вагона-электростанции и крайнего вагона состава). Потребители собственных нужд электростанции выполнены на номинальные напряжения 400/230 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и работают в автоматическом режиме. Для исключения утечки тока через кузов вагона на рельсовый путь и предупреждения ложного срабатывания устройств СЦВ и связи между поездной магистралью и шинами вагона включен разделительный трансформатор.

Вагон оборудован электрической системой отопления, состоящей из трех групп электропечей и двухсекционного электрокалорифера общей мощностью соответственно 19,85 и 18 кВт. В вагоне предусмотрены три цепи освещения: основная (люминесцентные лампы) переменного тока напряжением 220 В; служебная и аварийная (лампы накаливания) переменного или постоянного тока напряжением 50 В. Цепи контроля системы отопления питаются переменным током напряжением 48 В, а цепи управления установкой кондиционирования воздуха — переменным током напряжением 220 В.