Пути обеспечения надежности системы водоснабжения

Обеспечение надежности системы водоснабжения, как и других систем массового обслуживания, является одной из основных задач при их проектировании. Система должна быть запроектирована и построена так, чтобы в процессе эксплуатации она выполняла свои функции с заданной степенью бесперебойности. Поскольку функцией систем водоснабжения является подача потребителям воды в соответствии с заданным режимом потребления, то выполнению этих условий отвечает работоспособное состояние системы. Если в результате каких-либо причин снижается качество водообеспечения объекта ниже допустимого предела, то имеет место «отказ» системы. Надежность систем подачи воды достигается структурным резервированием отдельных элементов системы, т. е. параллельным включением нескольких взаимозаменяемых элементов или путем «временного» резервирования.

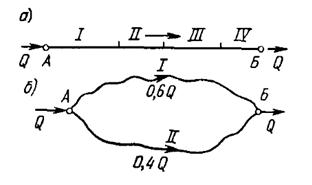

Структурное резервирование. Примером нерезервированной системы подачи воды является водопровод из нескольких n последовательно включенных элементов (рис. 10.2, а). Его работоспособное состояние обеспечивается только при исправности всех элементов; отказ любого элемента вызывает полный отказ всей системы.

Нерезервированной являются две линии, включенные параллельно между точкой подачи А и точкой отбора Б (см. рис 10.2, б) при условии, что для бесперебойной подачи воды необходима одновременная работа обеих линий. Предположим, что отказу системы отвечает снижение подачи воды более чем до 70%. По тракту 1 может быть подано 60%, по тракту 2 — 40% (или 50%) требуемого расхода воды. Подобная система не является резервированной, так как авария любого тракта приводит к снижению подачи более допустимого предела.

Надежность такой системы уменьшается с увеличением числа элементов и всегда меньше надежности каждого ее элемента.

Рисунок 10.2 – Схема водовода

а – последовательное включение элементов,

б – параллельное включение элементов

Резервированные системы представляют собой m элементов, из которых только n элементов предназначены для обеспечения нормального функционирования системы. Надежность этой системы возрастает с увеличением «кратности резервирования» k=m/n, где m — число резервных элементов; n— число основных элементов.

Увеличение надежности водоводов достигают при устройстве соединительных перемычек.

|

Рисунок 10.3 – Кольцевая водопроводная сеть

Кольцевая водопроводная сеть является резервированной системой. Большинство точек отбора воды соединено с точками питания сети многими возможными путями, поэтому аварии отдельных участков сети не нарушают существенно процесса водообеспечения.

Следует отмстить, что увеличение роста водопотребления населенных пунктов по сравнению с прогнозом водообеспечения вызывает необходимость развития системы водоснабжения путем реконструкции и модернизации водопроводных сооружений за счет увеличения числа водоводов, прокладки дополнительных магистралей сети, замены агрегатов на насосных станциях и установок на очистных сооружениях более мощными, а иногда строительства более совершенных источников и водозаборов.

Временное резервирование. Вторым способом увеличения надежности является использование резервных и аккумулирующих емкостей для хранения запасов воды в период ремонта отказавших элементов. Наиболее распространенным методом временного резервирования является устройство запасного резервуара в конечной точке водовода. Вместимость резервуара в этом случае должна быть достаточной для снабжения объекта на время ликвидации аварии водовода. В ряде случаев при резервуаре устраивают для этой цели насосную станцию.

Надежность систем водоснабжения

1.12.1. Общие понятия

Под «надежностью» понимается свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах.

Обеспечение надежности систем водоснабжения является одной из основных задач при их проектировании. Система водоснабжения должна быть запроектирована и построена так, чтобы она не только была способна выполнять свои функции, но и фактически в процессе эксплуатации обеспечивала в заданной степени их бесперебойное выполнение.

Пример 3.У системы водоснабжения может наступить механическое или электрическое повреждение – при этом она перестает выполнять свои функции. Эта система также считается неработоспособной, если, например, вышло за допустимые пределы количество подаваемой воды, снизилось давление в критических точках, качество воды ухудшилось.

Если по каким-то причинам нормальное функционирование системы нарушается и снижение качества обслуживания объекта превышает допустимые (предусмотренные нормами) пределы, то имеет место «отказ» системы.

Причинами отказов могут быть различные события: повреждение линий транспортирования воды (водопроводов, трубопроводов распределительной сети), повреждение насосов, прекращение подачи электроэнергии на насосные станции, недопустимое снижение уровня воды в источнике водоснабжения, загрязнения воды в водоеме и т.д. Некоторые из этих событий могут повлечь за собой даже полное (или временное) прекращение подачи воды снабжаемому объекту.

Так как большинство отказов водообеспечения вызывается различными случайными факторами, которые обычно заранее предвидеть невозможно, численная оценка надежности системы водоснабжения носит вероятностный характер и может быть получена в результате анализа и обработки статистических данных, накопленных в результате регистрации подобных событий. Математической основой надежности являются теория вероятностей и математическая статистика, позволяющие учесть случайные факторы.

Пример 4. Если представить участок водопроводной сети, состоящий из стальных труб, то на безотказную работу этих труб влияют следующие факторы: брак при их заводском изготовлении, качество их стыковки и прокладки, отсутствие блуждающих токов в этой зоне, свойства грунта, присутствие или отсутствие подземных вод, изменяющих свойства грунта, величины статических и динамических нагрузок на поверхности земли и многие другие факторы. Все они являются случайными и их совместное действие прогнозировать практически невозможно.

Очистные сооружения

Качество воды

Качество воды зависит от присутствия в ней веществ неорганического и органического происхождения и микроорганизмов. Эти вещества могут находиться в воде в растворённом и нерастворённом (различной дисперсности) состоянии.

Качество воды характеризуется её температурой, содержанием в ней взвешенных веществ (взвеси), её цветностью, запахом, привкусом, жёсткостью, содержанием отдельных химических элементов и соединений, активной реакцией, бактериальными загрязнениями.

Качество воды характеризуется ГОСТами.

Содержание в воде взвешенных веществ характеризует наличие в ней нерастворенных веществ (песок, земля и т.д.) и определяется путём фильтрования исследуемой воды через бумажный фильтр. Обычно их измеряют в миллиграммах сухого вещества в 1 л воды (мг/л).

Прозрачность воды определяется по шрифту в стеклянном цилиндре со шкалой.

Мутность воды определяется на специальных приборах – мутномерах. Мутность выражается в мг/л. Содержание взвешенных веществ различно в разных поверхностных источниках, в воде ряда рек средней полосы России оно сравнительно мало. Следует иметь в виду, что содержание взвешенных веществ в воде рек резко колеблется по сезонам года – оно минимально летом и зимой и максимально в период паводков. В питьевой воде количество взвешенных веществ не должно превышать 1,5 мг/л.

Цветность также является важной характеристикой воды. Она обусловливается присутствием в воде гумусовых веществ. Цветность измеряется в градусах по так называемой платино-кобальтовой шкале. Цветность питьевой воды не должна превышать 20 град.

Наличие в воде растворённых газов, минеральных солей, органических веществ и микроорганизмов может придавать ей запах и привкус.

Содержание в воде солей кальция и магния значительно ухудшает ее качество – образуется накипь на стенках котлов и кипятильников.

Наличие в воде катионов кальция и магния характеризуется жёсткостьюводы, измеряемой в миллиграмм-эквивалентах на 1л воды (мг-экв/л). Жёсткость вычисляется путём деления количества вещества в мг/л, обусловливающего жёсткость, на его эквивалентную массу.

Различают карбонатную жёсткость, обусловленную присутствием в воде двууглекислых и углекислых солей кальция и магния, и некарбонатную жёсткость, обусловленную наличием в воде других солей кальция и магния. Суммарную жёсткость называют общей жёсткостью.

Речная вода средней полосы России имеет общую жёсткость 0,4 – 4 мг-экв/л.

Вода подземных источников водоснабжения в большинстве случаев имеют более высокую жёсткость, чем поверхностных.

Жёсткость питьевой воды должна быть не более 7 мг-экв/л.

Общее количество минеральных и органических веществ, содержащихся в воде в растворённом или коллоидном состоянии, характеризуется сухим остатком. Он получается в результате выпаривания профильтрованной воды

и просушки остатка до постоянной массы. Сухой остаток характеризует общее солесодержание воды и для питьевой воды не должен превышать 1000 мг/л.

Химический состав воды характеризуется также активной реакцией — значением pH. Значение pH показывает степень кислотности или щелочности воды. При рН = 7 вода имеет нейтральную реакцию, при рН > 7 — щелочную, а при pH 3 воды.

Санитарную оценку качества воды проводят по содержанию в ней бактерий группы кишечной палочки (Coli) — типичного представителя кишечной микрофлоры. Кишечная палочка не является болезнетворной, но ее присутствие свидетельствует о загрязнении воды бытовыми стоками и возможности попадания в неё болезнетворных бактерий (брюшного тифа, дизентерии и др.). Поэтому при бактериологических анализах определяют коли-титр или коли-индекс.

Коли-титр – объём воды в см 3 , в котором содержится одна кишечная палочка.

Коли-индекс – количество кишечных палочек, содержащихся в 1 л воды. Для питьевой воды общее число бактерий не должно быть более 100 в 1 мл, коли-титр должен быть не менее 300 и коли-индекс— не более 3.

При использовании природных вод для водоснабжения часто необходимо иметь данные о содержании в них железа, марганца, фтора, кремниевой кислоты, растворенного кислорода, углекислого газа и ряда других соединений.

Схемы очистки воды

В процессе очистки вода проходит ряд очистных сооружений. Намечаемая совокупность сооружений составляет технологическую схему очистки воды.

На рис.2.1 показана схема глубокого осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды путем коагулирования и последовательного осветления воды в отстойниках и на фильтрах. Природная вода насосами I подъема 1 подается в смеситель 3, куда одновременно поступают реагенты, приготовленные в реагентном цехе 2. После смешения с реагентами вода подается в камеру хлопьеобразования 4 (камеру реакции), где происходит физико-химический процесс агломерации взвешенных и коллоидных частиц в крупные хлопья. Затем вода поступает в отстойники 5, в которых движется с малой скоростью. При этом основная масса образовавшихся хлопьев отделяется от обрабатываемой воды и выпадает в осадок (на дно отстойников). Из отстойников воду подают на фильтры 6 для глубокого осветления путем пропуска её через толщу песчаной загрузки. В процессе очистки в толще фильтров накапливаются загрязнения. Для их удаления фильтры выключают из работы, промывают и затем вновь включают в работу. Осветлённую воду собирают в резервуарах чистой воды 7. Поскольку воду предназначают для хозяйственно-питьевых целей, то перед подачей в резервуары чистой воды её подвергают обеззараживанию, которое завершается в резервуарах чистой воды, где обеспечивается необходимый контакт воды с дезинфекторами (хлором и др.). Затем воду подают насосами II подъема 8 потребителям.

Рис.2.1. Схема осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды с применением отстойников и фильтров

Технологическая схема, представленная на рис.2.2, имеет лишь одно сооружение для осветления воды – контактные осветлители (песчаные фильтры с движением воды снизу вверх). В них коагуляция взвешенных веществ и осветление воды происходят одновременно. Укрупнение частиц в хлопья происходит не в свободном объёме, а на поверхности зёрен фильтрующего материала под действием сил прилипания (контактная коагуляция). Общий объём очистных сооружений по этой схеме значительно меньше, чем по предыдущим. Эту схему можно применять при малом содержании в воде взвешенных веществ до 150 мг/л и цветности до 150 град.

Рис.2.2. Схема осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды с применением контактных осветлителей

1– насосы I подъема; 2– реагентный цех; 3 – смеситель; 4 – контактный осветлитель;

5 – резервуар чистой воды; 6 — насосы II подъёма

Для улучшения процесса коагуляции, обесцвечивания и обеззараживания, а также для улучшения санитарного состояния сооружений применяют предварительное (первичное) хлорирование или озонирование – хлор или озон подаются в обрабатываемую воду до введения коагулянта.

Как правило, на очистных станциях применяют не менее двух сооружений каждого типа – этим обеспечивают непрерывность работы очистных станций при авариях и отключении из работы отдельных сооружений.

Взаимное высотное расположение сооружений предусматривают с таким расчётом, чтобы движение воды от сооружения к сооружению было самотечным.

Схемы, представленные на рис. 2.1 и 2.2, составлены с учетом этого требования.

Коагулирование воды

Коагулирование осуществляют для ускорения процесса осветления и обесцвечивания воды. При простом отстаивании значительная часть частиц мелкодисперсных взвесей и коллоидных частиц вообще не оседает на дно. При коагулировании эти частицы укрупняются в хлопья и осаждаются в осадок. Для этого в воду вводят коагулянты. Наиболее часто в качестве коагулянта используют сернокислый алюминий Al2(S04)3.

При введении в воду раствора Al2(S04)3 происходит его гидролиз с образованием основания и кислоты:

Образующиеся частицы гидроокиси алюминия практически лишены заряда (при рН=5÷7 ,5) и поэтому коагулируют (слипаются). Одновременно происходит слипание частиц гидроокиси со взвешенными частицами мелкодисперсных нерастворимых взвесей и колллоидными частицами, а также слипание коллоидных частиц между собой. Таким образом, укрупнение частиц происходит с помощью гидроокиси, соединяющей разнородные частицы в единые хлопья.

При коагулировании происходит и обесцвечивание воды вследствие сорбции (притягивания) хлопьями коллоидных частиц, обусловливающих цветность воды.

Дозу коагулянта для обработки различных вод устанавливают пробным

коагулированием в лабораторных условиях. Обычно она составляет 25 – 100 мг/л. С увеличением содержания взвесей и цветности воды доза коагулянта возрастает. С увеличением температуры воды процесс коагуляции протекает более интенсивно.

Для интенсификации процессов хлопьеобразования применяют флокулянты, к числу которых прежде всего относится полиакриламид (ПАА).

Обязательным условием полного завершения коагуляции и образования хлопьев является столкновение частиц, которое достигается путём перемешивания воды.