- Схемы водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий

- 3 Системы и схемы водоснабжения населенных мест

- НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

- СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

- населенных мест для железнодорожного водоснабжения

- Железнодорожные службы при выполнении задач, могут размещаться непосредственно в населенных пунктах или вблизи них. Учитывая этот фактор, можно полагать, что в этом случае обеспечение водой будет, в основном, базироваться на использовании существующих систем водоснабжения данных населенных мест.

Схемы водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий

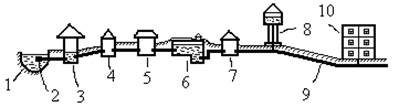

Рисунок 1.1. Схема водоснабжения из поверхностных вод.

1. источник водоснабжения;

4. — насосная станция первого подъема;

5. — очистные сооружения;

6. — резервуары чистой воды;

7. — насосная станция второго подъема;

8. — водонапорная башня;

10. — разводящие сети;

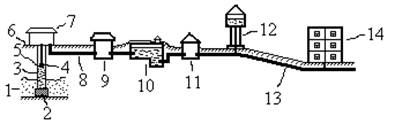

Рисунок 1.2. Схема водоснабжения из подземных источников.

1. источник водоснабжения;

3. — буровая скважина;

4. — насос первого подъема;

5. — динамический уровень;

6. — статический уровень;

7. — павильон над буровой скважиной;

8. — водовод от водозаборного сооружения до очистных сооружений;

9. — очистные сооружения;

10. — резервуары чистой воды;

11. — насосная станция второго подъема;

12. — водонапорная башня;

14. — разводящие сети.

Перечислим основные элементы систем водоснабжения и укажем их назначение:

Водозаборные сооружения, предназначенные для забора воды из природного источника и первичной очистки ее.

Водоподъемные сооружения, т. е. насосные станции, подающие под необходимым напором воду к местам ее очистки, хранения или потребления.

Сооружения для очистки и улучшения качества природной воды – станции ХВО.

Водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды потребителям.

Регулирующие и запасные емкости, предназначенные для сохранения и аккумулирования воды.

В системах оборотного водоснабжения есть также сооружения для очистки и охлаждения отработанной воды. Кроме того, во всех СПВ существуют сооружения для очистки сточных вод.

Система водоснабжения представляет собой сложный комплекс сооружений, взаимосвязанных в работе. Сооружения должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечивалась их четкая работа в общей цепи, а потребитель в результате получал нужное количество воды заданного качества под необходимым напором.

С этой целью для каждого из сооружений строго установлены расчетные расходы:

Максимальный суточный расход,на который рассчитываются водозаборные сооружения, очистная станция, резервуар и насосные станции первогои второго подъема.

Средний часовой расход в сутки наибольшеговодопотребления, необходимый для установления расчетной (средней) часовой производительности водозаборных сооружений, очистной станции и расчета водоводов первого подъема.

Максимальный часовойи соответствующий ему секундный расходводы, на которые рассчитывается водопроводная сеть и производительность насосной станции при подаче пожарного или максимального хозяйственного расхода без напорно-регулирующих сооружений.

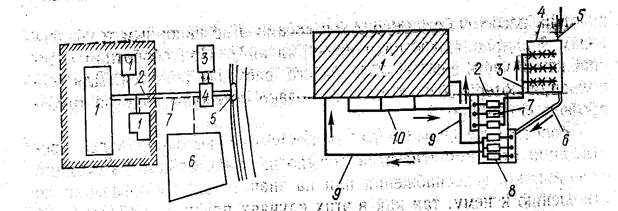

| Рис. 1.3. Схема прямоточного водоснабжения промышленного предприятия | Рис. 1.4. Схема оборотного водоснабжения промпредприятия |

Промышленные предприятия, расположенные на территории современного города, обычно получают хозяйственно-питьевую воду непосредственно из городского водопровода.

Водоснабжение промышленных предприятий может быть прямоточным, оборотным и с последовательным использованием воды.

На рис. 1.3 приведена схема прямоточного водоснабжения промышленного предприятия. Насосная станция 4, расположенная вблизи водозаборного сооружения 5, подает воду для производственных целей в цехи / по сети 2. Для хозяйственно-противопожарных нужд поселка 6 и цехов 1 насосная станция 4 подает воду в самостоятельную сеть 7. Предварительно воду очищают на очистных сооружениях 3.

Нередко для производственных целей требуется подача воды различного качества и под разными напорами. В этом случае устраивают две или несколько самостоятельных сетей.

Воду, использованную в технологическом процессе, удаляют в канализационную сеть и после соответствующей очистки сбрасывают в водоем ниже по течению относительно объекта водоснабжения.

На ряде промышленных предприятий (химические, нефтеперерабатывающие, металлургические заводы, ТЭЦ и пр.) воду применяют для целей охлаждения и она почти не загрязняется, а только нагревается. Такую производственную воду, как правило, используют вновь, предварительно охладив ее.

На рис. 1.4 приведена схема оборотного водоснабжения промышленного предприятия. Нагревшуюся воду по самотечному трубопроводу 10 подают к насосной станции 2, откуда насосами 7 перекачивают по трубопроводу 3 на специальные сооружения 4, предназначенные для охлаждения воды (брызгальные бассейны или градирни). Охлажденную воду по самотечному трубопроводу 6 возвращают на насосную станцию 2 и насосами 8 по напорным трубопроводам 9 направляют в цехи предприятия 1. При оборотном водоснабжении часть воды (3—5% общего расхода) теряется. Для восполнения потерь воды в систему подают «свежую» воду по трубопроводу 5.

Оборотное водоснабжение экономически выгодно, когда промышленное предприятие расположено на значительном расстоянии от источника водоснабжения или на значительном возвышении по отношению к нему, так как в этих случаях при прямоточном водоснабжении будут велики затраты электроэнергии на подачу воды. Также выгодно устраивать оборотное водоснабжение, если расход воды в водоеме мал, а потребности в производственной воде велики.

Схему водоснабжения с последовательным (или повторным) использованием воды применяют в тех случаях, когда воду, сбрасываемую после одного технологического цикла, можно использовать во втором, а иногда и в третьем технологическом цикле промышленного предприятия. Воду, использованную в нескольких циклах, удаляют затем в канализационную сеть. Применение такой схемы водоснабжения экономически целесообразно, когда необходимо сократить расход «свежей» воды.

Источники водоснабжения

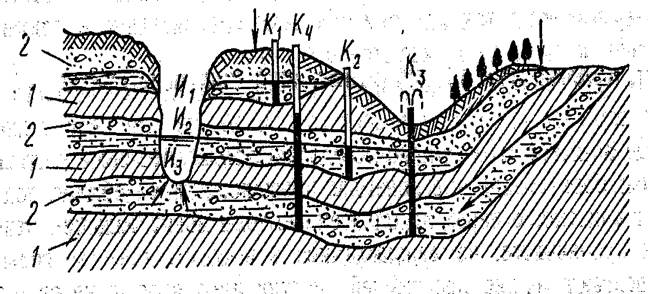

К подземным источникам водоснабжения относятся подземные воды, образующиеся вследствие просачивания в землю атмосферных и поверхностных вод. Подземные воды могут быть безнапорными и напорными (артезианскими).

Подземные источники водоснабжения характеризуются сравнительно устойчивым химическим составом воды, чистотой в бактериальном отношении, высокой прозрачностью, низкой цветностью, отсутствием взвешенных веществ. Однако мощность их ограничена, и они часто имеют высокую минерализацию, т. е. повышенное содержание растворенных солей железа, марганца, фтора и т. д.

Безнапорные воды заполняют водоносные горизонты не полностью и имеют свободную поверхность. Примером безнапорных вод может служить вода в водоносных горизонтах, вскрытых колодцами К1 и К2 (рис. II.6). Вода устанавливается в этих колодцах на уровнях, совпадающих с уровнями подземных вод. Безнапорные подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта (слой, вскрытый колодцем К1 на рис. II.6) называются грунтовыми. Грунтовые воды характеризуются повышенной загрязненностью, поэтому при использовании для целей водоснабжения их в большинстве случаев подвергают очистке.

Напорные (артезианские) воды заполняют водоносные горизонты полностью. Примером напорных вод может служить вода в водоносном горизонте, вскрытом колодцами К3 и К4 (см. рис. 1.3). Артезианские воды, как правило, характеризуются высоким качеством и в большинстве случаев могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей без очистки.

В колодце, вскрывающем напорный водоносный горизонт, вода поднимается до пьезометрической линии. Если пьезометрическая линия проходит выше поверхности земли, наблюдается излив воды из колодца (колодец К3 на рис. 1.3). Такие колодцы называют самоизливающимися.

Уровень воды, устанавливающийся в колодце при отсутствии водоразбора, называют статическим. Статический уровень безнапорных вод совпадает с уровнем подземных вод, а напорных вод — с пьезометрической линией (рис. 1.4).

При откачке воды из колодца уровень ее снижается, причем тем больше, чем интенсивнее откачка. Такой уровень называют динамическим.

Уровни воды и пьезометрические линии, устанавливающиеся вокруг колодцев при откачке из них воды (в поперечном разрезе они имеют выпуклую кверху форму), называют кривыми депрессии.

Область, ограниченную кривыми депрессии, называют депрессионной воронкой.

Безнапорные и напорные воды могут выходить на дневную поверхность (родники). Выход безнапорных вод называют нисходящим ключом, а выход напорных вод — восходящим ключом. Ключевая вода отличается высоким качеством и также может использоваться для целей водоснабжения без очистки.

Рис. 1.5. Схема образования и залегания подземных вод

1 — водоупорные породы; 2 — водоносные породы;

К1 — К4 — колодцы; И1 — И3 — источники (родники)

Рис. 1.6. Депрессионные воронки

а — безнапорных вод; б — напорных вод;

1— водоупорные породы; 2 — водоносные породы;

АА — статический уровень; А’А’ — пьезометрическая линия при отсутствии откачки; ББ и Б’Б’ — динамические уровни

К поверхностным источникам водоснабжения относятся реки, водохранилища и озера. Для промышленных целей может использоваться и морская вода.

Поверхностные источники имеют свои особенности и крайне уязвимы. Ледяной покров, дожди, паводки неизбежно изменяют как количество, так и качество воды. Вода в поверхностных источниках содержит различные примеси — минеральные и органические, а также бактерии.

При отсутствии в приморских районах пресной воды морская вода после опреснения может использоваться и для хозяйственно-питьевых целей. Однако это должно быть обосновано технико-экономическими соображениями.

3 Системы и схемы водоснабжения населенных мест

1. Системы и схемы водоснабжения населенных мест

1.1. Основные элементы системы водоснабжения населенных мест

Под системой водоснабжения населенного места понимают комплекс инженерных сооружений, расположенных в определенном технологическом порядке по ходу подачи (течению) воды и предназначенных для обеспечения потребителей необходимым количеством воды требуемого качества.

В общем случае система водоснабжения населенного места включает:

· сооружения для забора воды из источника (водозаборы, водоприемники);

· насосную станцию первого подъема для подачи воды в водопроводную сеть;

· сооружения обработки воды (водоочистные сооружения);

· резервуары для хранения запасов воды;

· насосную станцию второго подъема для подачи воды в водопроводную сеть;

· сооружения для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров в водопроводной сети (водонапорная башня насосно-пневматическая установка, нагорный резервуар);

· водоводы, наружную и внутреннюю водопроводные сети для транспортировки и распределения воды потребителям.

Системы водоснабжения населенных пунктов базируются, как правило, на оборудованных водозаборных сооружениях (скважинах, каптированных родниках, кяризах, а иногда и колодцах) и могут быть классифицированы по ряду признаков.

По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения населенных пунктов бывают коммунального, промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного, аэродромного водоснабжения и полевого водообеспечения.

По целевому назначению различают:

– хозяйственно-питьевые (хозяйственные) системы водоснабжения, подающие воду для хозяйственных, санитарно-гигиенических и питьевых нужд;

– производственные (технические) системы водоснабжения для обеспечения технологических процессов производств, работы агрегатов и оборудования;

– противопожарные системы водоснабжения для обеспечения тушения возникающих пожаров.

В зависимости от размеров населенных мест, а также количества потребляемой ими воды, системы водоснабжения могут быть объединенными или раздельными.

В населенных пунктах, где расходы воды невелики, по экономическим соображениям, как правило, устраиваются объединенные системы хозяйственного, технического и противопожарного водоснабжения.

Взаимное расположение и увязка водопроводных сооружений образуют схему системы водоснабжения или водопровода. Существенное влияние на выбор схемы системы водоснабжения оказывает вид источника воды.

По этому признаку системы водоснабжения населенных пунктов подразделяются на системы с поверхностным и подземным источником.

В системе водоснабжения, базирующейся на поверхностном источнике (рис. 1), первым по ходу движения воды устройством является водозабор (водоприемник), который обеспечивает надежный забор из источника требуемого количества воды.

Далее вода насосами станции первого подъема подается на очистные сооружения. На очистных сооружениях осуществляется обработка воды с доведением ее до требуемого качества. Из очистных сооружений вода, как правило, самотеком поступает в резервуары чистой воды, которые обеспечивают ее хранение, а также позволяют регулировать режимы ее дальнейшего продвижения по сети и забор насосной станцией второго подъема. Часто в этих же резервуарах хранятся и противопожарные запасы воды. Насосная станция второго подъема забирает воду из резервуаров и подает ее по водопроводной сети к потребителям и в водонапорную башню (пневматическую установку).

Водонапорная башня (нагорный резервуар, пневматическая установка) служит для регулирования работы насосной станции второго подъема с учетом неравномерности разбора воды потребителями. Водонапорная башня устраивается в случае необходимости иметь значительные регулирующие запасы воды и при отсутствии больших возвышений на местности. При наличии на местности в пределах территории военного городка возвышенности с отметкой больше, чем требуемый напор в сети, целесообразно вместо водонапорной башни устраивать нагорный резервуар. Если требуется небольшой регулирующий запас воды (до 5. 7 м 3 ), то для регулирования работы насосной станции второго подъема используется пневматическая установка.

Транспортирование воды от насосной станции второго подъема до водопроводной сети объекта и водонапорной башни осуществляется по водопроводу. Водопровод по условиям надежности прокладывается не менее чем в две линии (водоводы). На водоводе большой протяженности могут устраиваться перемычки с камерами переключения, обеспечивающие до 70 % расчетного количества воды на хозяйственно-питьевые нужды при отключении поврежденного участка на одном из водоводов. Расстояние между линиями водоводов не должно допускать размыва параллельной линии при аварии, а также повреждения обеих линий одним взрывом расчетного боеприпаса.

Основными недостатками системы водоснабжения с поверхностным источником воды являются:

– повышенная строительная и эксплуатационная стоимость ввиду большого количества инженерных сооружений;

– уязвимость при воздействии средств разрушения;

– необходимость проведения мероприятий по защите отдельных элементов;

– возможность заражения источника воды при применении оружия массового поражения.

Рис.1. Схема системы водоснабжения с поверхностным источником воды

1 – источник воды; 2 – водоприемник; 3 – насосная станция первого подъема;

4 – очистные сооружения; 5 – резервуары чистой воды; 6 – насосная станция второго подъема; 7 – водонапорная башня

Рис. 2. Схема системы водоснабжения с подземным источником воды

1 – водозаборная скважина; 2 – насосная станция первого подъема; 3 – резервуары чистой воды; 4 – насосная станция второго подъема; 5 – водонапорная башня

Этих недостатков, как правило, лишена система водоснабжения населенного пункта, базирующаяся на подземном источнике (рис. 2). Схема водоснабжения с подземным источником воды значительно проще и, если качество воды в источнике отвечает предъявляемым требованиям, может не включать очистных сооружений.

В эту схему входят: подземный источник воды (скважина, шахтный колодец и т.п.), насосная станция первого подъема, резервуары для запасов воды, насосная станция второго подъема, водонапорная башня (нагорный резервуар, пневматическая установка), водоводы и водопроводная сеть.

Насосы первого и второго подъемов могут размещаться в разных или в одном помещении (совмещенная насосная станция). В отдельных случаях в небольших военных городках схема водопровода с подземным источником воды может быть еще более упрощена. Вода из источника может подаваться непосредственно в водонапорную башню (нагорный резервуар, пневматическую установку) и через разводящую водопроводную сеть – к потребителям. Если качество подземной воды не удовлетворяет требованиям потребителей, схема системы водоснабжения дополняется устройством очистных сооружений или установок для обработки воды.

По сравнению с водопроводом, базирующимся на поверхностном источнике воды, система водоснабжения с подземным источником обладает рядом достоинств, а именно:

– повышенной надежностью, ввиду рассредоточения и, соответственно, большей защищенности водозаборных сооружений (скважин, шахтных колодцев и т.п.);

– возможностью дублирования основного источника воды, так как водозаборные скважины или группы скважин могут быть устроены с эксплуатацией различных водоносных пластов;

– меньшей вероятностью заражения источника воды в условиях разрушения потенциально-опасных объектов;

– меньшей строительной и эксплуатационной стоимостью (при отсутствии сооружений для обработки воды);

– возможностью сокращения строительных площадей путем объединения в одном здании нескольких элементов, например, скважины и насосной станции второго подъема.

В схеме системы водоснабжения с подземным источником воды можно обойтись и без водонапорной башни, в этом случае подача воды в водопроводную сеть будет регулироваться путем включения в работу различного количества насосов насосной станции второго подъема.

В отдельных случаях могут устраиваться смешанные системы с поверхностными и подземными источниками воды. При этом работа системы с подземным источником, как правило, предусматривается только на военное время.

По способу подачи воды системы водоснабжения могут быть напорными и самотечными. Все выше рассмотренные системы являются напорными: вода в них подается насосами с необходимым напором.

|  |

Рис. 3. Схема самотечного водопровода

1 – источник воды (родник); 2 – каптажное сооружение; 3 – нагорный (разгрузочный)

резервуар; 4 – водопроводная сеть

Из источника воды (родника) вода подается в водопроводную сеть через нагорный резервуар, который выполняет одновременно функции резервуара чистой воды и регулирующей емкости. Здесь же, при необходимости, может проводиться хлорирование воды. Если напор в сети слишком большой, то его снижают при помощи разгрузочных колодцев.

Достоинствами схемы самотечного водопровода являются простота устройства и, в связи с этим, невысокая строительная стоимость, а также простота и дешевизна эксплуатации.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Водопроводные насосные станции представляют собой сооружения с комплексом насосньх агрегатов, аппаратуры для управления насосными агрегатами и приборов контроля за их работой, трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой, устройств системы энергоснабжения. Они классифицируются:

– по месту в схеме водопровода – насосные станции первого и второго подъемов;

– по назначению – насосные станции хозяйственно-питьевого, технического (производственного, технологического) и противопожарного водоснабжения;

– по условиям подъема вода из источника и расположению оборудования относительно поверхности земли – наземные, заглубленные и глубокие (шахтного типа);

– по условиям защиты – незащищенные и защищенные.

Как отмечалось выше, насосные станции первого подъема устраиваются для подачи воды из водозаборов на очистные сооружения, а если вода не требует обработки – в резервуары чистой воды или непосредственно в водопроводную сеть.

Насосные станции второго подъема подают воду из резервуаров чистой воды потребителям. Их производительность и режим работы зависит от суточного расхода воды потребителями и графика водопотребления.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Водоочистные сооружения представляют собой комплекс расположенных в определенной технологической последовательности отстойников, осветлителей (фильтров) и других устройств (установок) на которых осуществляется улучшение качественных показателей природной воды. Состав и компоновка водоочистных сооружений, а также их конструктивное исполнение могут быть различными.

Обработка хозяйственно-питьевой воды, не содержащей отравляющих и радиоактивных веществ, производится с помощью устройств или сооружений (установок), в которых осуществляются технологические процессы ее осветления и обеззараживания. Комплекс этих процессов и их взаимодействие представляет собой технологическую схему обработки воды. По числу этапов осветления технологические схемы могут быть одноступенчатыми и двухступенчатыми. Сами же сооружения для обработки воды бывают самотечными (открытыми) или напорными.

Самотечные (открытые) технологические схемы (рис. 4) работают при атмосферном давлении. В них вода насосами первого подъема подается в первое по ходу движения воды устройство, а дальше двигается самотеком вследствие разности уровней в них.

В самотечных технологических схемах регулирование и контроль за процессами обработки воды, а также за работой всех элементов легко осуществимы, все сооружения устраиваются из более дешевых строительных материалов. При этом имеет место большой строительный объем, значительная высота сооружений, сложность конструктивного сочетания элементов системы, необходимость наличия насосной станции второго подъема.

Напорные сооружения характеризуются тем, что вода двигается в них под давлением. По числу этапов осветления напорные схемы могут также одноступенчатые и двухступенчатые (рис. 5). В одноступенчатых схемах осветление воды происходит в результате только фильтрации. Из фильтров вода выходит с остаточным давлением и может подаваться в водонапорную башню или резервуары чистой воды.

Рис. 4. Самотечная технологическая схема а – одноступенчатая; б – двухступенчатая

1 – осветлитель; 2 – установка обеззараживания воды; 3 – резервуар чистой воды;

4 – насос (насосная станция) второго подъема; 5 – смеситель; 6 – фильтр

Взаимное расположение сооружений в пределах расчетного напора не имеет значения. Напорные сооружения и установки требуют меньшей площади, высота сооружений в сравнении с самотечными значительно меньше.

Основными недостатками напорных технологических схем являются:

– трудность контроля и регулирования технологических процессов;

– необходимость применения металлических конструкций, рассчитанных на значительное внутреннее давление;

– загрязнение фильтров происходит быстрее вследствие задержки механических примесей только фильтрами, поэтому применение одноступенчатых технологических схем ограничено невысокой мутностью исходной воды.

Напорные технологические схемы применяются в водоочистных установках, системах водоснабжения отдельных объектов, на небольших водопроводах военных городков, аэродромах.

Рис. 5. Напорная технологическая схема

а – одноступенчатая: б – двухступенчатая

1 – резервуар; 2 – насос; 3 – фильтр; 4 – дехлоратор

В напорной двухступенчатой технологической схеме применяются напорные элементы предварительного осветления воды (осветитель) с последующей ее фильтрацией в напорных фильтрах. Этой схеме свойственны достоинства напорной одноступенчатой, однако, она может применяться и при более высокой мутности воды источника.

Работа фильтра протекает при определенном напоре, полная величина которого складывается из напоров, необходимых для преодоления сопротивления в фильтрующем слое, дренажном устройстве и в отводящей фильтрованную воду (фильтрат) системе. Потери напора выражаются в метрах водяного столба и зависят от: скорости фильтрации; размеров зерен и пористости фильтрующей среды; толщины слоя фильтрующей среды; степени загрязнения фильтрующей среды взвесями; температуры воды и других факторов. Во время работы фильтра потери напора возрастают.

Рис. 6. Медленный фильтр 1 – распределительные желоба; 2 – биологическая пленка; 3 – песок; 4 – гравий;

Полный напор на фильтре создается разностью уровней воды на фильтре и в резервуаре чистой воды. В зависимости от величины скорости фильтрации фильтры делятся на медленные и скорые. Медленные фильтры (рис. 6) относятся к самотечным и применяются без предварительного коагулирования исходной воды. В качестве фильтрующей среды в таких фильтрах применяется песок в два слоя: верхний высотой 1,2 м с диаметром зерен 0,3…1 мм и нижний высотой 0,5 м с диаметром зерен 1…2 мм. Песок поддерживается гравием или щебнем в 4 слоя с диаметром (сверху вниз) от 2 до 32 мм и общей высотой 0,45 м. Общая высота загрузки составляет 1,7 м. Могут устраиваться фильтры без слоя гравия, который в этом случае заменяется пористым бетоном.

Медленные фильтры в зависимости от мутности воды работают со скоростью фильтрации от 0,1 до 0,2 м/час. При фильтрации воды на поверхности фильтра отлагается слой осадка – фильтрующая пленка с малыми порами, состоящая из частиц взвесей, задерживаемых фильтром, и различных микроорганизмов. Малая скорость фильтрации способствует лучшему задержанию механических взвесей (мутность в фильтрате не превышает 0,1…1 мг/л), а хорошие условия аэрации способствуют физико-химическим и биологическим процессам, вследствие чего достигается высокая степень удаления из воды бактерий (95-99 %), а титр кишечной палочки в фильтрате достигает 100 и более. Весь процесс осветления воды протекает в незначительном верхнем слое песка. Для работы фильтра необходим слой воды над поверхностью песка, равный 1,5 м. Фильтры дают должный эффект только после созревания фильтрующей пленки, которое длится в течение 1-2 суток. Без очистки фильтры работают в течение 1-2 месяцев, после чего 1-2 см верхнего слоя песка заменяется. Фильтры такого типа применяются при мутности исходной воды не более 50 мг/л.

Конструктивно фильтр представляет собой прямоугольный бетонный или кирпичный резервуар. В фильтрах площадью до 10-15 м 2 дренаж для отведения фильтрата не устраивается, а вода отводится по лотку в днище. В фильтрах с большей площадью вода отводится через дренажное устройство из дырчатых труб, кирпичей и др. Медленные фильтры не требуют для своего обслуживания повседневно работающего персонала, технология их работы проста, они могут автоматизироваться с помощью простейших регуляторов скорости фильтрации, реагентное хозяйство не требуется.

Скорые самотечные фильтры (рис. 7) работают с предварительным коагулированием и отстаиванием воды и служат для удаления взвесей, не задержанных в отстойниках (осветлителях).

Фильтрующей средой в таком фильтре служит кварцевый песок или дробленый антрацит с диаметром зерен от 0,5…1,2 до 0,9…1,8 мм и с коэффициентом неоднородности от 1,5…1,7 до 2,2. Толщина слоя песка (дробленого антрацита) принимается в зависимости от диаметра его зерен и может составлять от 0,7 до 2 м. Песок покоится на поддерживающем слое гравия или щебня, предназначенном предотвращать вымывание песка при фильтрации, способствовать равномерной фильтрации по всей площади фильтра и равномерному распределению воды при промывке. Поддерживающий слой составляется из нескольких (до 5) слоев. Размеры зерен каждого вышележащего слоя в 1,5-2 раза меньше зерен нижележащего слоя. Общая толщина поддерживающего слоя составляет 0,6-0,7 м.

Рис. 7. Скорый самотечный фильтр

1 – труба для подачи воды из отстойника (осветлителя); 2 – промывные желоба;

3 – трубчатый дренаж; 4 – песок; 5 – гравий;

При фильтрации взвеси частично задерживаются на поверхности фильтра, образуя фильтрующую пленку с малыми размерами пор, а главным образом в его толще. Количество взвесей, задерживаемое порами фильтрующей среды, характеризуют грязеемкость фильтра. В начале фильтрования в течение 5-10 минут фильтрат может еще содержать больше взвесей, чем допускается нормами, поэтому отводится в канализацию. С течением времени толщина и плотность фильтрующей пленки увеличивается, поры фильтрующей среды заполняются, гидравлические сопротивления фильтра (потери напора) увеличиваются. Чем выше скорость фильтрации и мутность поступающей на фильтр воды, тем быстрее он загрязняется. При достижении предельного загрязнения и предельной величины потерь напора фильтр очищается (регенерируется) промывкой его потоком воды снизу вверх. Расчетный напор для работы фильтра принимается равным 3 м.

Период, включающий время на работу фильтра до промывки и на промывку, называется фильтроциклом; в зависимости от режима работы фильтра, качества вода и степени предварительного ее осветления фильтроцикл составляет от 6 до 24 часов и более. Наиболее эффективна работа фильтра при постоянной производительности и скорости фильтрации, что обеспечивается специальными регуляторами. Скорые фильтры работают со скоростью фильтрации 6-10 м/ч; при форсированном режиме она повышается до 7,5-12 м/ч.

Ниже поддерживающего слоя располагается дренажная система, служащая для равномерного отведения воды с фильтра и для равномерного распределения промывной воды по всей площади фильтра при его промывке. Более всего распространен трубчатый дренаж большого сопротивления, представляющий собой систему труб с направленными вниз отверстиями, размеры которых определяются гидравлическими расчетами. Для дренажа применяются металлические или пластмассовые трубы; последние более устойчивы против коррозии. Существуют и другие виды дренажа, в том числе и такие, при которых не требуется поддерживающий слой гравия. На фильтры вода поступает через промывные желоба, обеспечивающие равномерность распределения воды по всей площади фильтра и ее отведения при промывке.

При промывке фильтра промывная вода поступает в дренажную систему, проходит через поддерживающий и фильтрующий слои, переливается через края промывных желобов и отводится в сток. При этом зерна фильтрующего слоя приходят во взвешенное состояние – происходит его расширение. Взвеси, заполнившие поры, и фильтрующая пленка уносятся водой с фильтра. Эффект промывки достигается, если промывная вода проходит через фильтр с определенной интенсивностью, т.е. количеством воды (л/с), приходящемся на 1 м 2 площади фильтра. Расчетная интенсивность промывки должна обеспечивать расширение фильтрующего слоя в зависимости от диаметра зерен, равное 25-45 % его толщины. Практическая величина интенсивности промывки лежит в пределах 12-18 л/с на м 2 , длительность промывки составляет 5-6 минут. В фильтрах с дробленым антрацитом интенсивность и длительность промывки уменьшается примерно в два раза.

Превышение промывных желобов над поверхностью фильтрующего слоя принимается с таким расчетом, чтобы поверхность находящегося в состоянии расширения песка (дробленого антрацита) не достигала их верхних кромок.

Фильтры промываются очищенной водой, она подается в дренажную систему промывными насосами от напорной линии насосов второго подъема или из напорных баков. Потери напора при промывке определяются в дренажной системе гидравлическими расчетами, а в фильтрующем слое – опытным путем или принимаются равными высоте общего слоя песка и гравия.

Скорые самотечные фильтры могут применяться во всех системах водоснабжения военных объектов при любой мутности воды в источнике и на станциях любой производительности.

Двухслойные скорые фильтры конструктивно отличаются от предыдущих фильтров характером и величиной фильтрующего слоя. Фильтр состоит из верхнего слоя дробленого антрацита с размером зерен 1,1 мм и нижнего слоя песка с размерами зерен 0,8 мм; высота каждого слоя 0,4-0,5 м. Общая высота фильтра меньше высоты предыдущего фильтра. Двухслойный фильтр работает со скоростью фильтрации около 10 м/ч, а при форсированном режиме – до 12 м/час. Интенсивность промывки принимается равной 13-15 л/с на м 2 при ее длительности 6-7 мин. Достоинством таких фильтров является более высокая их производительность; межпромывочный период более длительный и составляет 24 и даже 48 часов вследствие повышенной грязеемкости слоя антрацита. Общий расход воды на промывку ниже, чем в однослойных фильтрах благодаря более длительному межпромывочному периоду. Недостатком является несколько повышенная стоимость фильтрующего слоя вследствие более высокой стоимости дробленого антрацита.

Контактные осветители (рис. 8) представляют собой фильтры с движением потока воды снизу вверх. Фильтрующей средой в таких фильтрах служит гравий с диаметром зерен (снизу вверх) 32-2 мм, общим слоем около 35 см, поверх которого лежит слой кварцевого песка толщиной 200 см с размером зерен 0,5-2 мм. Слой гравия покоится на распределительной трубчатой системе, по которой поступает осветленная вода; по этой же системе подается вода на промывку фильтра.

Рис. 8. Контактный осветлитель

1 – подводящая (промывная труба); 2 – распределительная система труб; 3 – гравий;

4 – песок; 5 – желоба

Желоба служат для отведения осветленной воды при ее очистке, а также грязной промывной воды при промывках фильтра. Перед поступлением в контактный осветлитель вода насосом первого подъема подается во входную камеру, где происходит выделение из воды воздуха и механических примесей. Из входной камеры вода поступает в осветлитель самотеком. На участке между входной камерой и осветлителем в воду вводится раствор коагулянта. При движении воды через фильтрующий слой происходит коагуляция при контакте коагулянта и других коллоидных растворов воды на поверхности зерен фильтрующей среды (контактная коагуляция). Процесс протекает быстрее, чем в камерах хлопьеобразования. Взвеси отлагаются в порах фильтрующего слоя и на поверхности его зерен, а вода осветляется. Расчетная скорость фильтрации принимается в пределах 5 м/ч, межпромывочный период составляет не менее 8 часов. Промывка длительностью 7-8 минут производится с интенсивностью 13-15 л/с на м 2 . Для промывки может применяться как очищенная, так и неочищенная вода (во втором случае мутность воды не должна превышать 10 мг/л).

Потери напора при фильтрации и промывке контактных осветлителей определяются так же, как и при промывке фильтров. Контактные осветлители характеризуются небольшой общей высотой, при их применении не требуются отстойники, смесители, камера хлопьеобразования, протяженность подводящих коммуникаций незначительна. Однако применение контактных осветлителей ограничено величиной мутности обрабатываемой воды (не более 150 мг/л). Вследствие небольшой скорости фильтрации площадь контактных осветлителей больше, чем однослойных и двухслойных фильтров при той же производительности. Поэтому выбор типа и конструкции сооружений для обработки воды в каждом конкретном случае обосновывается технико-экономическим сравнением вариантов.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЕМКОСТИ (РЕЗЕРВУАРЫ)

По назначению емкости (резервуары) разделяются на регулирующие и запасные. Регулирующие емкости выполняют роль аккумуляторов (накопителей) воды, обеспечивающих компенсацию несовпадения режимов подачи воды и ее разбора. Включение в систему водоснабжения регулирующих емкостей (резервуаров) повышает ее технико-экономическую эффективность. Так, резервуар между насосными станциями первого и второго подъемов, часто называемый резервуаром чистой воды, позволяет обеспечить равномерные режимы работы этих станций, а также станций обработки воды; резервуар между насосной станцией второго подъема и сетью исключает необходимость подачи насосами пиковых расходов в часы максимального водопотребления, что позволяет использовать насосы меньшей мощности, а также водоводы меньших диаметров.

В запасных емкостях хранятся пожарные и технологические запасы воды, способствующие повышению надежности работы систем водоснабжения. Регулирующие и запасные емкости могут соединяться в одном, общем резервуаре.

По способу раздачи воды потребителю резервуары разделяются на:

– ненапорные, из которых вода забирается насосами;

– напорные, обеспечивающие подачу воды потребителю с заданным напором.

Напорные резервуары в свою очередь разделяются на:

– нагорные резервуары, размещаемые на возвышенной, по отношению к потребителю воды, отметке местности;

– водонапорные башни-резервуары, установленные на поддерживающей конструкции;

– пневматические установки, напор в которых обеспечивается давлением сжатого воздуха.

1.2. Использование элементов системы водоснабжения

населенных мест для железнодорожного водоснабжения

Железнодорожные службы при выполнении задач, могут размещаться непосредственно в населенных пунктах или вблизи них. Учитывая этот фактор, можно полагать, что в этом случае обеспечение водой будет, в основном, базироваться на использовании существующих систем водоснабжения данных населенных мест.

В зависимости от различных факторов (землетрясений, ураганов, других природных явлений, аварий на потенциально опасных объектах и т.д.) системы водоснабжения населенных мест могут находиться в следующих состояниях:

1. Система водоснабжения и ее элементы находятся в рабочем состоянии и продолжают функционировать в установленном режиме.

2. Система водоснабжения или отдельные ее элементы не могут функционировать в результате выхода из строя системы энергоснабжения.

3. Система водоснабжения не может функционировать вследствие повреждения или разрушения ее основных элементов (насосных станций, водозаборов, очистных сооружений, резервуаров).

Состояние, в котором находится система водоснабжения населенного места и ее элементы, определяет характер и способы ее использования для забора воды при обеспечении войск.

Если система водоснабжения населенного места функционирует в установленном режиме, то забор воды из системы (заполнение емкостей средств подвоза воды) может осуществляться:

– непосредственно из водопроводной сети в заблаговременно предусмотренных и оборудованных водоразборными устройствами (кранами, гусаками) местах;

– из пожарных гидрантов, расположенных в колодцах водопроводной сети вблизи зданий, или пожарных кранов, установленных в зданиях. Это возможно в том случае, когда противопожарный водопровод совмещен с хозяйственно-питьевым водопроводом и когда в противопожарном водопроводе используется вода питьевого качества;

– из водоразборных кранов, расположенных в зданиях, или из спускных кранов, размешенных в колодцах на водопроводной сети и предназначенных для опорожнения участка водопроводной сети в случае аварии;

– из напорного трубопровода насосной станции с использованием установленных на нем спускных или водоразборных кранов.

При использовании пожарных гидрантов, пожарных, спускных и водоразборных кранов для подачи воды к месту заполнения тары (емкостей) потребуются пожарные рукава или шланги. Их общая длина (количество) определяется в ходе разведки (рекогносцировки) элементов системы водоснабжения населенного места и должна обеспечивать подвод воды от водоразборного устройства к месту заполнения тары, прибывшей за водой от подразделений и частей. При этом свободный напор истечения воды из рукавов (шлангов) должен быть в пределах 5. 10 метров водяного столба.

Если система водоснабжения населенного места и ее элементы не функционируют вследствие выхода из строя системы энергоснабжения, то забор питьевой воды может осуществляться из резервуаров чистой воды или из водопроводов, по которым вода подается в резервуары чистой воды или к потребителям (зданиям или объектам населенного пункта).

Забор воды из резервуаров может осуществляться:

– непосредственно через смотровые люки с использованием средств подъема воды (насосов или мотопомп типа М-600);

– через спускные краны камеры переключения, расположенной между резервуарами чистой воды (при одном резервуаре – вблизи его), путем непосредственного присоединения к крану всасывающего рукава насоса или мотопомпы;

– из спускного трубопровода резервуаров, путем устройства в месте излива воды приспособления (например, заглушки с отводом и спускным краном) для подсоединения всасывающего рукава насоса или рукава для заполнения тары самотеком или заполнения смотрового колодца с последующей откачкой воды из него насосами.

Если водозабором системы водоснабжения населенного пункта служила водозаборная скважина, то при наличии автономного источника электроэнергии (передвижной электростанции мощностью не менее 4 кВт) есть возможность запустить в работу погружной насос в скважине и оборудовать временный полевой пункт водооснабжения.

Кроме того источником воды для подразделений и частей может служить ее запас, содержащийся в напорных трубопроводах (водоводах). Количество воды, которое может находиться в 100 погонных метрах водовода, определяют расчетом. Ориентировочно эти значения можно принимать согласно таблице 1.2.1.