- Обслуживание тепловых сетей

- Техническое обслуживание тепловой сети

- Фото объектов

- Объекты на карте

- Видео компании «ПРОМСТРОЙ»

- Посмотреть другие видео

- Кто проводит техническое обслуживание?

- Что включает в себя техобслуживание?

- Стоимость технического обслуживания тепловой сети

- Перечень работ:

- Рассчитать стоимость технического обслуживания тепловой сети за Вас

- Условия для выполнения безопасного обслуживания

- § 75. Устройство наружных тепловых сетей

Обслуживание тепловых сетей

В объем по обслуживанию тепловых сетей входят следующие работы:

а) поддержание в исправном состоянии всего оборудования, строительных и других конструкций тепловых сетей путем проведения своевременного их осмотра и ремонта;

б) наблюдение за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, контрольно-измерительной аппаратуры и других элементов оборудования со своевременным устранением замеченных неисправностей;

в) устранение сверхнормативных потерь теплоты путем своевременного отключения неработающих участков сети, удаления скапливающейся в каналах и камерах воды, ликвидации проникания грунтовых и верховых вод в каналы и камеры, своевременного восстановления разрушенной изоляции;

г) устранение сверхнормативных гидравлических потерь в сети путем регулярной промывки и очистки трубопроводов;

д) своевременное удаление через воздушники воздуха из теплопроводов и недопущение присоса воздуха путем постоянного поддержания избыточного давления во всех точках сети и в системах потребителей;

е) поддержание в сети и на тепловых пунктах потребителей необходимых гидравлического и теплового режимов при систематической проверке требуемых параметров в характерных точках сети и на тепловых пунктах потребителей;

ж) обеспечение расчетного распределения теплоносителя по тепловым пунктам потребителей;

з) принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации неполадок и аварий в сети.

Тепловые сети обслуживает бригада слесарей-обходчиков (не менее двух человек на закрепленных за ними участках сети). Обход теплопроводов производят по графику не реже 1 раза в 2 недели в течение отопительного сезона и 1 раза в месяц в межотопительный период. При обходе сети проверяют затяжку болтов (поочередно, крест-накрест) всех фланцевых соединений, без особых усилий затягивают сальниковые компенсаторы до прекращения течи, смазывают маслом с графитом движущуюся часть стаканов компенсаторов, проверяют состояние дренажных и воздушных кранов и вентилей, выпускают воздух из сети, проверяют состояние контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров и др.) и правильность их показаний по контрольным приборам.

По результатам осмотра оборудования тепловой сети и самой трассы при обходах, оценивают состояние оборудования, трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов или неполадок. Для предупреждения внутренней коррозии трубопроводов подпитку тепловой сети производят деаэрированной водой. Содержание кислорода в воде не должно превышать 0,05 мг/кг. Содержание кислорода в воде проверяют не реже 1 раза в неделю отбором проб из подающего и обратного трубопроводов каждой магистрали.

Во избежание подсоса воздуха избыточное давление в сети и во всех присоединенных системах теплопотребления должно быть не ниже 0,5

Скапливающуюся в камерах тепловой сети воду непрерывно или периодически удаляют с помощью стационарных или передвижных средств, дренажи необходимо содержать в полной исправности, регулярно прочищать и ремонтировать. Систематический контроль за утечками теплоносителя производится в зависимости от величины подпитки тепловых сетей. При утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, следует принять срочные меры к обнаружению места утечки и устранению неплотностей.

Находящиеся в эксплуатации тепловые сети подвергают контрольным испытаниям в следующие сроки: а) испытаниям на герметичность (плотность) – ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте, а также после окончания ремонта, перед включением сети в работу; б) испытаниям на расчетную температуру теплоносителя с целью проверки работы компенсирующих устройств – не реже 1 раза в 2 года; в) тепловым испытаниям для выявления действительных тепловых потерь и состояния изоляции – не реже 1 раза в 3 года; г) гидравлическим испытаниям для определения действительных гидравлических характеристик трубопроводов – не реже 1 раза в 3 года. Тепловые сети не реже 1 раза в 3 года подвергают гидропневматической промывке. Внеочередные промывки производят после выполнения капитального ремонта. К обслуживанию насосных станций, допускаются квалифицированные слесари-машинисты и электромонтеры, знающие оборудование, схему, режим работы насосной.

Баки-аккумуляторы. Учитывая, что баки-аккумуляторы горячей воды являются источником повышенной опасности в аварийных ситуациях, в процессе эксплуатации им следует уделять особое внимание и заполнять их только деаэрированной водой. Ежегодно необходимо вести визуальный осмотр баков, компенсирующих устройств, вестовых труб, один раз в 3 года проводить инструментальное обследование баков для проверки толщины металлоконструкций и их коррозионного износа.

Пригодность баков к дальнейшей эксплуатации после визуального осмотра и инструментального обследования оценивают по следующим параметрам: при коррозионном износе стенок, кровли, днища меньше 20.% толщины металла разрешается дальнейшая эксплуатация бака при обеспечении противокоррозионной защиты.

Техническое обслуживание тепловой сети

Во время эксплуатации энергоснабжающего оборудования происходит его износ или сбой, причиной которого может быть множество факторов, так вот для того, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить поломку, проводится техническое обслуживание тепловой сети. Техническое обслуживание состоит из ряда мероприятий, которые проводятся в целях поддержания работоспособности объекта.

Фото объектов

САО, ул. Беломорская

САО, ул. Смольная

СВАО, ул. Угличская

СВАО, ул. Псковская

ЦАО, ул. Земляной Вал

Объекты на карте

Видео компании «ПРОМСТРОЙ»

«Техническое обслуживание тепловых пунктов»

Смотреть 11 видеоуроков от специалистов компании ПРОМСТРОЙ

Посмотреть другие видео

Что такое тепловой пункт?

ТО №1 теплового пункта

ТО №2 теплового пункта

Кто проводит техническое обслуживание?

Техобслуживание тепловой системы осуществляется специальным персоналом из организации теплоснабжения. Он должен четко знать все особенности производства, оборудования и иметь опыт по этой специализации.

Для произведения обхода в подземных камерах систем отопления необходимо соблюдение некоторых требований:

- Обслуживание должно производиться бригадой, состоящей не меньше чем из двух человек.

- Для осуществления обслуживания объекта нужно разрешение от начальника цеха, которое старший бригады должен получить после ознакомления им схемы теплосети и параметров ее теплоносителя.

- Обслуживание во время отопительного сезона проводится один раза в течение двух недель, в межотопительное время обход проводится один раз за месяц.

Что включает в себя техобслуживание?

Это комплекс мероприятий, который заключается в обходе и осмотре объекта, контролю, нахождению проблемных участков и по необходимости вывода оборудования в ремонт с последующей его установкой и вводом в эксплуатацию.

Выберите калькулятор для расчета стоимости работ

Стоимость технического обслуживания тепловой сети

| Эксплуатация, обслуживание тепловых сетей | Стоимость услуг, с НДС |

| Магистральные сети (Ду 400-630 мм) | от 30 000 руб./100 п.м. в месяц |

| Внутриквартальные сети (Ду 133 — 273 мм) | от 14 000 руб./100 п.м. в месяц |

Перечень работ:

- Проведение своевременного обхода объекта с целью поддержания его работоспособности.

- Производится по необходимости смазка движущихся элементов, затяжка болтов, следят за состоянием воздушных и дренажных вентилей.

- Обслуживание и контроль работы теплоисточников, измерительных устройств, электрического оборудования и других составляющих теплосети. При обнаружении проблем или дефектов, своевременное их удаление.

- Проведение очистительных работ трубопровода для устранения гидравлических потерь.

- Удаление лишней воды, скопившейся в туннелях и камерах, причиной которой, может, быть как утечка, так и грунтовые воды. В случае если причиной появления воды является порыв, проводится ремонтно-восстановительные работы.

- Удаление через воздушники воздуха, а также поддержание необходимого избыточного давления, для недопущения присоса воздуха.

- Проведение запланированных испытаний на прочность, плотность и герметичность.

- Осуществление контроля за внутренним состоянием теплотрассы и поддержание ее в чистоте.

- Проведение обхода теплопровода, находящегося в местах пересечения труб и железнодорожного покрытия.

По окончании обхода объекта о результатах проведенных работ, составляется акт, на основании которого планируются дальнейшие действия персонала, связанные с устранением проблемных участков (если таковые имеются и были обнаружены при обходе) или проведения следующего технического обслуживания.

Рассчитать стоимость технического обслуживания тепловой сети за Вас

Условия для выполнения безопасного обслуживания

- Теплотрасса и ее составляющие должны располагаться в подвалах или камерах.

- Для осуществления безопасных обходов теплотрассы, должны быть лестницы и площадки.

- При работе в местах расположения трубопровода должна быть хорошая вентиляция, производимая как естественным, так и искусственным путем.

- Должно быть, хорошее освещение проходов магистрали. В случае недостаточного естественного освещения, необходимо использование аккумуляторных фонарей.

- Температура помещения должна быть не более 50 градусов, а теплового носителя не больше 80.

- Если обслуживание проводится в туннелях полупроходных, в обязательном порядке нужно отключить систему теплоснабжения на данном объекте.

- Перед началом обхода персонал должен ознакомиться (под их подпись) со списком магистралей содержащих газ, являющийся как постоянным, так и временным явлением.

- Проверять присутствие газа в теплотрассах при помощи спичек, строго запрещено.

- Магистрали, где присутствует газ, должны иметь отличия в виде другого окраса люков и, конечно же, другого вида запора люков, отличающиеся своей надежностью.

- При откачивании горячей воды из магистрали, ее температура должна быть не выше 40 градусов. В случае если температура больше, то допуск бригады необходимо ограничить.

- Если тепловая сеть является надземной с высотой в 2 метра, ее обслуживание должно выполняться при помощи стремянок. В случае теплотрасс с высотой выше 2 метров, должны быть площадки с лестницами.

Подводя итог, можно сказать, что техническое обслуживание, это мероприятия обязательное и носит профилактический характер. Своевременно проведя профилактические действия и обнаружив неполадки можно предотвратить аварийную ситуацию. Обход должен проводиться при соблюдении условий для безопасного обслуживания.

§ 75. Устройство наружных тепловых сетей

Нагретая вода из ТЭЦ или районной котельной насосами подается потребителям по наружным тепловым сетям для централизованного снабжения теплом промышленных предприятий, жилых домов и зданий общественного назначения.

Трассу тепловых сетей в городах и других населенных пунктах прокладывают в отведенных для инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог и проездов. Трасса тепловых сетей проходит между проезжей частью и полосой зеленых насаждений, Внутри микрорайонов и кварталов трасса тепловых сетей должна также проходить вне проезжей части дорог.

Для тепловых сетей в городах и других населенных пунктах предусматривается подземная прокладка: в непроходных и проходных каналах; в городских и внутри-квартальных коллекторах совместно с другими инженерными сетями и без устройства каналов (тепловые сети диаметром до 500 мм).

На территориях промышленных предприятий тепловые сети прокладывают на отдельно стоящих низких и высоких опорах или эстакадах. Допускается совместная надземная прокладка тепловых сетей с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах,

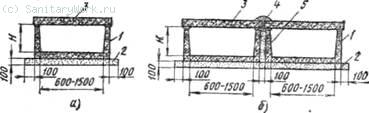

Наиболее часто тепловые сети прокладывают в непроходных каналах из сборного железобетона (рис. 142), которые бывают одноячейковые, двухъячейковые и многоячейковые.

Рис. 142. Непроходные каналы КЛ: а — одноячейковые, б — двухъячейковые; 1 — лотковый элемент, 2 — песчаная подготовка, 3 — плита перекрытия, 4 — цементная шпонка, 5 — песок

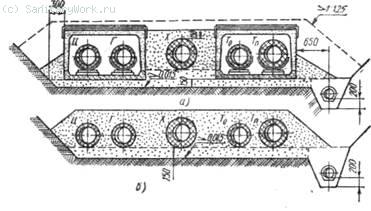

Рис. 143. Прокладка тепловых сетей: а — в непроходном канале с битумоперлитовой изоляцией, б — бесканальная, Ц — циркуляционный трубопровод, Г — трубопровод горячей воды, X — трубопровод холодной воды, Т— обратный трубопровод системы отопления, Гп —ведающий трубопровод системы отопления

На рис. 143, а показан один из вариантов внутри-квартальной прокладки тепловых сетей в непроходных каналах. В одном канале прокладываются трубопроводы системы отопления, в другом — трубопроводы системы горячего водоснабжения, между каналами непосредственно в грунте проходят трубопроводы холодного водопровода.

При прокладке тепловых сетей в зоне грунтовых вод наружные поверхности стен и перекрытий тепловых каналов следует покрывать битумной изоляцией, а также устраивать дренажи для понижения уровня грунтовых вод по трассе.

Тепловую изоляцию устраивают для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов и опор труб независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки. Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода в технических подпольях и подвалах жилых и общественных зданий должна быть не более 45° С, а в тоннелях, коллекторах, камерах и других местах, доступных обслуживанию, не более 60° С.

В настоящее время промышленность выпускает индустриальную битумоперлитовую тепловую изоляцию теплопроводов, которую наносят на трубы методом прессования на заводе. Такую изоляцию изготовляют двух типов: для прокладки теплопроводов и водопроводных сетей бесканальным способом непосредственно в грунте и в непроходных каналах (см. рис. 143,а); для прокладки теплопроводов и водопроводных сетей в технических подпольях зданий, проходных каналах, а также внутри помещений.

Битумоперлитовая изоляция представляет собой смесь вспученного перлитового песка, нефтяного битума и пассивирующей добавки, которая надежно защищает трубопроводы от коррозии. Сверху битумоперлитовой изоляции наносят покровный слой из двух слоев стеклоткани, наклеенной на битумной мастике или латексе СКС-65.

Для сварки теплопроводов на трассе концы труб по 200 мм с каждой стороны должны быть не изолированы.

Бесканальная совмещенная прокладка трубопроводов тепловых сетей, горячего и холодного водоснабжения с битумоперлитной изоляцией (рис. 143, б) допускается во всех грунтах, кроме просадочных. При бесканальной прокладке трубопроводов в сухих грунтах с коэффициентом фильтрации Кф, равным 5 м/сут и более, дренаж не требуется. Во всех остальных случаях необходимо устраивать попутный дренаж. Бесканальную прокладку трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения используют на трассы. В местах поворотов и установки компенсаторов следует предусматривать камеры или каналы.

Глубина заложения трубопроводов с битумоперлитовой изоляцией на участках бесканальной прокладки должна быть не менее 0,8 м от спланированной поверхности земли до верха изоляции из условий прочности и защиты холодного водопровода от промерзания.

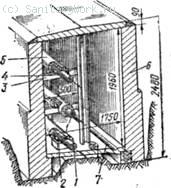

Проходной канал для большого числа труб изображен на рис. 144.

Рис. 144. Прокладка тепловых сетей в проходном канале:

1 — подающие трубопроводы, 2 — скользящая опора, 3 — стальная балка, 4 — обратный трубопровод, 5 — изоляция трубопроводов, 6—боковые стенки канала, 7 —лоток для дренажа

Такие каналы имеют большие поперечные сечения, что позволяет обслуживающему персоналу контролировать и ремонтировать трубопроводы. Проходные каналы устраивают главным образом на территориях больших промышленных предприятий и на выводах теплопроводов от мощных ТЭЦ. Стенки 6 проходных каналов делают из железобетона, бетона или кирпича; перекрытие проходных каналов, как правило,— из сборного железобетона.

В проходных каналах необходимо устраивать лоток 7 для стока воды. Уклон дна канала в сторону места отвода воды должен быть не менее 0,002. Опорные конструкции для труб, расположенных в проходных каналах, изготовляют из стальных балок 3, консольно заделанных

прямолинейных участках в стены или укрепленных на стойках. Высота проходного канала должна быть около 2000 мм, ширина канала — не менее 1800 мм.

Трубопроводы в каналах укладывают на подвижные или неподвижные опоры.

Подвижные опоры служат для передачи веса теплопроводов на несущие конструкции. Кроме того, они обеспечивают Перемещение труб, происходящее вследствие изменения их длины при изменениях температуры теплоносителя. Подвижные опоры бывают скользящие и катковые.

Рис. 145. Опоры: в — скользящая, б — катковая, в — неподвижная

Скользящее опоры (рис. 145, а) используют в тех случаях, когда основание под опоры может быть сделано достаточно прочным для восприятия больших горизонтальных нагрузок. В противном случае прибегают к Катковым опорам (рис. 145, б), создающим меньшие горизонтальные нагрузки. Поэтому при прокладке труб больших диаметров в тоннелях на каркасах или на мачтах следует ставить катковые опоры.

Неподвижные опоры (рис. 145,в) служат для распределения удлинений трубопровода между компенсаторами и для обеспечения равномерной работы последних. В камерах подземных каналов и при надземных прокладках неподвижные опоры выполняют в виде металлических конструкций, сваренных или соединенных на болтах с трубами. Эти конструкции заделывают в фундаменты, стены и перекрытия каналов.

Для восприятия температурных удлинений и разгрузки труб от температурных напряжений на теплосети устанавливают гнутые и сальниковые компенсаторы.

Рис. 146. Гнутые компенсаторы

Гнутые компенсаторы (рис. 146) П- и S-образные изготовляют из труб и отводов (гнутых, крутоизогнутых и сварных) для трубопроводов диаметром от 50 до 1000 мм. Эти компенсаторы устанавливают в непроходных каналах, когда невозможен осмотр проложенных трубопроводов, а также в зданиях при бесканальной прокладке. Допустимый радиус изгиба труб при изготовлении компенсаторов составляет 3,5—4,5 наружного диаметра трубы.

Гнутые П-образные компенсаторы располагают в нишах. Размеры ниши по высоте совпадают с размерами канала, а в плане определяются размерами компенсатора и зазорами, необходимыми для свободного перемещения компенсатора при температурной деформации. Ниши, где установлены компенсаторы, перекрывают железобетонными плитами.

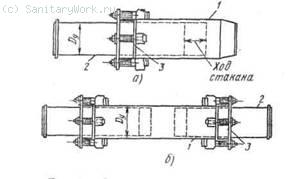

Рис. 147. Сальниковые компенсаторы: а — односторонний, б —двусторонний; 1 — корпус. 2 —стакан, 3— фланцы

Сальниковые компенсаторы изготовляют односторонние (рис. 147, а) и двусторонние (рис. 147, б) на давление до 1,6 МПа для труб диаметром от 100 до 1000 мм. Сальниковые компенсаторы имеют небольшие размеры, большую компенсирующую способность и оказывают незначительное сопротивление протекающей жидкости.

Сальниковые компенсаторы состоят корпуса 1 с фланцем 3 на уширенной передней части. В корпус компенсатора вставлен подвижный стакан 2 с фланцем для установки компенсатора на трубопроводе. Чтобы сальниковый компенсатор не пропускал теплоноситель между кольцами, в промежутке между корпусом и стаканом укладывают сальниковую набивку. Сальниковую набивку сжимают фланцевым вкладышем с помощью шпилек, ввинчиваемых в корпус компенсатора. Компенсаторы крепят к неподвижным опорам.

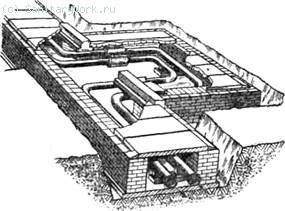

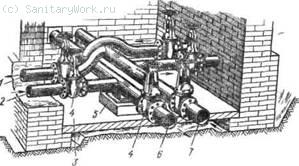

Камера для установки задвижек на тепловых сетях изображена на рис. 148.

Рис. 148. Камера для установки задвижек на тепловых сетях:

1 — ответвление подающего магистрального трубопровода, 2 — ответвление об» ратного магистрального трубопровода, 3 — камера, 4— параллельные задвижки, 5 — опоры трубопроводов, 6 — обратный магистральный трубопровод, 7 — подающий магистральный трубопровод

При подземных прокладках теплосетей для обслуживания запорной арматуры устраивают подземные камеры 3 прямоугольной формы. В камерах прокладывают ответвления 1 я 2 сети к потребителям. Горячая вода подается в здание по трубопроводу, укладываемому с правой стороны канала. Подающий 7 и обратный 6 трубопроводы устанавливают на опоры 5 и покрывают изоляцией.

Стены камер выкладывают из кирпича, блоков или панелей, перекрытия — сборные из железобетона в виде ребристых или плоских плит, дно камеры — из бетона. Вход в камеры — через чугунные люки. Для спуска в камеру под люками в стене заделывают скобы. Высота камеры должна быть не менее 1800 мм. Ширину выбирают с таким расчетом, чтобы проходы между стенами и трубами были не менее 500 мм.