Типы и назначения очистных сооружений

В связи с ростом объемов водопотребления и недостаточностью источников подземных вод для целей водоснабжения используются источники поверхностных вод, забираемых из рек и водоемов.

К качеству питьевой воды предъявляются требования в соответствии с нормами действующего стандарта. Высокие требования предъявляются также и к качеству воды, идущей на технологические цели промышленных предприятий, так как от этого во многом зависит нормальное функционирование промышленных агрегатов и оборудования цехов.

Качество воды в источниках водоснабжения часто не соответствует предъявляемым требованиям, поэтому возникает задача его улучшения. Улучшение качества природной воды для хозяйственно-питьевых нужд и технологических целей достигается различными специальными методами ее обработки (очистки). В целях улучшения качества питьевой воды и ее очистки в составе современных водопроводов возводятся специальные комплексы очистных сооружений , объединяемые в водоочистные станции .

Сточные воды также требуют очистки с целью устранения вредного их воздействия на внешнюю среду (водоемы, почву, подземные воды, воздух) и через нее на людей, животных, рыб, растения. Очистка сточных вод является одним из важнейших мероприятий по охране природы, рек и водоемов от загрязнения. Она производится на специальных комплексах канализационных очистных сооружений . Эти сооружения не только очищают воды от загрязнений, но и улавливают полезные вещества для использования их на основном производстве (в промышленности) или для использования как сырья в других производствах.

Необходимая степень очистки отводимых сточных вод, сбрасываемых в водоемы РФ, регламентируется «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и «Основами водного законодательства РФ».

В практике строительства возводятся комплексы очистных сооружений двух основных типов – водопроводные и канализационные . Каждый из указанных типов очистных сооружений имеет свои разновидности, а также специфические особенности как по составу и устройству отдельных сооружений, так и по технологическим процессам, происходящим в них.

Водопроводные очистные сооружения . Метод обработки воды и состав водопроводных очистных сооружений зависят от качества исходной воды, требований, предъявляем их к качеству питьевой воды, и принятой технологической схемы ее очистки.

Технологические процессы очистки воды включают ее осветление , обесцвечивание и обеззараживание . При этом вода коагулируется, отстаивается и фильтруется, а также проходит обработку хлором. Если качество исходной воды позволяет отказаться от некоторых технологических процессов ее обработки, соответственно сокращается комплекс сооружений.

Изучение технологических схем очистки питьевой воды показывает, что основными методами осветления и обесцвечивания воды на водопроводных очистных сооружениях являются отстаивание и фильтрование с предварительном обработкой воды реагентами (коагулянтами). Для отстаивания воды используются в основном горизонтальные (реже вертикальные) отстойники или осветлители со взвешенным осадком, а для фильтрования – фильтры с различными видами фильтрующей загрузки или контактные осветлители.

В практике водопроводного строительства в нашей стране наибольшее распространение получили водоочистные сооружения , запроектированные, но технологической схеме, предусматривающей в качестве основных очистных сооружений горизонтальные отстойники и скорые фильтры.

Принятая единая технологическая схема очистки питьевой воды предопределила практически одинаковый состав основных и вспомогательных сооружений. Так, например, во все комплексы водоочистных станций , независимо от их производительности и типа, входят следующие сооружения: реагентное хозяйство со смесителем , камеры реакции ( хлопьеобразование ), горизонтальные отстойники или осветлители , фильтры, резервуары для чистой воды , насосная станция II подъема с электроподстанцией, а также объекты подсобно-вспомогательного (производственного), административно-технического и культурно-бытового назначения.

Канализационные очистные сооружения . Очистные сооружения канализации , как и водопровода, – это сложные комплексы инженерных сооружений, взаимосвязанных технологическим процессом очистки сточных вод. На очистных сооружениях сточные воды подвергаются механической, химической и биохимической (биологической) очистке.

В процессе механической очистки из жидкой фазы сточных вод отделяются взвешенные вещества и грубые механические примеси путем процеживания, отстаивания и фильтрования. В некоторых случаях механическая очистка является окончательной. Но чаще всего она служит лишь подготовкой для дальнейшей, например, биохимической очистки.

В комплекс очистных сооружений, предназначенных для механической очистки бытовых сточных вод , входят: решетки, предназначенные для задержания крупных веществ органического и минерального происхождения; песколовки для выделения тяжелых минеральных загрязнений (главным образом леска); отстойники для выделения осаждающихся веществ (в основном органических); хлораторная установка с контактными резервуарами, в которых происходит контакт осветленной сточной воды с хлором в целях уничтожения болезнетворных бактерий. В результате обработки поступающих сточных вод на указанных сооружениях они после их дезинфекции могут быть отведены в водоем.

Схема химической очистки сточных вод отличается от механической введением перед отстойниками смесителя и реагентного хозяйства. При этом обрабатываемая сточная вода после решеток и песколовки поступает в смеситель, где к ней добавляется реагент для коагулирования, а затем в отстойник для осветления. Сточная вода из отстойника выпускается либо прямо в водоем, либо сперва на фильтр для дополнительного осветления, а потом в водоем. Сооружения для обработки осадка при химическое очистке такие же. как и при механической.

Биохимическая очистка сточных вод , в зависимости от местных условий, обычно осуществляется на трех основных схемах сооружений: на полях орошения или полях фильтрации, на биофильтрах и в аэротенках. При первой схеме сточная водя, пройдя через решетки, поступает в песколовки и затем в отстойники для осветления и дегельминтизации, откуда она направляется на поля орошения или поля фильтрации и затем в водоем. При второй схеме сточная вода сначала проходит через сооружения механической очистки и предварительной аэрации (преаэраторы), далее она поступает на биофильтры, а затем во вторичный отстойник для выделения из очищенной воды веществ, выносимых ил биофильтров. Очистка заканчивается дезинфекцией сточных вод перед спуском в водоем. При третьей схеме предварительная очистка сточной воды производится на решетках, песколовках, преаэраторах и в отстойниках. Последующая их очистка производится в аэротенках, затем во вторичных отстойниках и заканчивается дезинфекцией, после чего вода сбрасывается в водоем. Выбор типа сооружений для биохимической очистки сточных вод производится в зависимости от ряда факторов, в том числе; требуемой степени очистки сточных вод, размера площади под очистные сооружения (большая площадь требуется для устройства полей орошения и гораздо меньшая для аэротенков), характера грунтов, рельефа площади и др. Схему очистных сооружений выбирают с учетом экономических показателей – строительной и эксплуатационной стоимости сооружений.

Очистные сооружения водопровода.

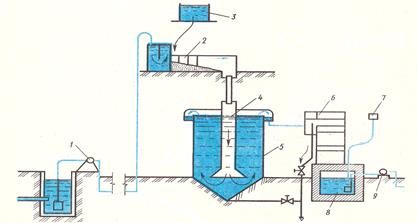

Использование воды поверхностных источников для водоснабжения поселений требует улучшения ее качества. В практике водоснабжения используется различные методы обработки воды на очистных сооружениях водопровода. Под обработкой понимается не только удаление из воды нежелательных примесей и ее обеззараживание, но и добавление в воду недостающих ингредиентов. Процессы обработки воды рассмотрим на примере работы станции очистки воды для хозяйственно-питьевых целей, схема которой приведена на рис. 33.

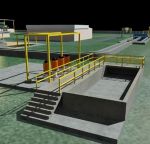

Насосами насосной станции первого подъема 1 вода подается в приемный резервуар смесителя 2, в котором к воде подмешивается раствор реагента, который приготавливается в реагентном хозяйстве 3. Назначение реагента состоит в интенсификации процесса коагуляции (укрупнения взвесей) и их последующего осаждения. В камере реакции 4 в результате взаимодействия реагента с солями, растворенными в воде, протекает процесс хлопьеобразования и осаждения взвесей на хлопьях.

Рис.33. Схема очистной станции водопровода. 1 – насосная станция первого подъема; 2 – смеситель; 3 – реагентное хозяйство; 4 – камера реакции; 5 – вертикальный отстойник; 6 – фильтры; 7 – установка для выработки обеззараживающего агента; 8 – резервуар чистой воды; 9 – насосная станция второго подъема.

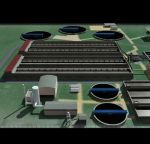

В отстойнике 5 происходит осаждение примесей при малой скорости движения воды, величина которой зависит от конструкции отстойника. В системах водоснабжения городов на станциях очистки воды производительностью более 30000 м 3 /сут. применяют горизонтальные отстойники. Вертикальные отстойники применяют при производительности станции очистки воды до 5000 м 3 /сут. Радиальные отстойники предназначены для очистки мутных вод. На станции очистки устанавливают несколько отстойников, работающих по параллельной схеме.

Габариты отстойников определяются расчетом.

В фильтрах 6 происходит очистка воды в результате ее фильтрации через слой мелкозернистого материала – кварцевого песка, дробленого антрацита и др. По скорости движения воды в фильтрах они подразделяются на медленные, скорые, и сверхскорые. Медленные и скорые фильтры делаются открытыми безнапорными, а сверхскорые – закрытыми напорными. На станциях очистки большой производительности применяются скорые и сверхскорые фильтры. Фильтры нуждаются в периодической промывке для удаления загрязнений фильтрующего материала, образовавшихся в результате фильтрации воды.

Процессы обработки воды в отстойниках и фильтрах позволяют наряду с очисткой воды удалить из нее значительную часть бактерий и вирусов. Оставшуюся часть нейтрализуют в процессе обеззараживания воды.

Различают пять основных способов обеззараживания:

— воздействием на воду сильных окислителей;

— обработкой ультрафиолетовыми лучами;

— олигодинамия (контактом воды с ионами благородных металлов, например серебра).

На станциях очистки воды большой производительности обеззараживание осуществляется воздействием на воду сильных окислителей, в качестве которых применяется хлор и озон.

При хлорировании воды необходим длительный не менее 30 минут контакт хлор с водой. Поэтому хлорирование производится в резервуаре чистой воды путем подачи в него хлорной воды, из установки для выработки обеззараживающего агента 7, которая в данном случае называется хлораторной.

При поступлении хлора в воду происходит окисление веществ протоплазмы клеток бактерий, что вызывает их гибель. Хлорирование эффективно против бацилл брюшного тифа, дизентерии, вирусов энцефалита, вибрионов холеры. Недостатком хлорирования является то, что спорообразующие бактерии устойчивы к действию хлора, а также то, что хлор является токсичным газом, что необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации станции очистки воды. Об эффективности процесса обеззараживания судят по остаточному хлору, концентрация которого не должна превышать допустимых значений.

При озонировании уничтожаются бактерии, споры и вирусы, при этом одновременно с обеззараживанием происходит дезодорация, обесцвечивание воды и устраняются привкусы. Озон, химическая формула О3, получают в озонаторах воздействием на воздух электрического разряда. Озонирование имеет ряд существенных преимуществ перед хлорированием. Нет необходимости строгого контроля за концентрацией озона в воде, так как он является нестойким соединением и его избыток превращается в кислород, озон в отличие от хлора не ухудшает свойств воды, время озононирования в несколько раз меньше чем хлорирования.

Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами применяют на установках небольшой производительности. Эффект обеззараживания основан на бактерицидном действии ультрафиолетовых лучей с длиной волны 200-290 мкм.

Размещение водоочистительного комплекса.

При выборе площадки для размещения водоочистных сооружений необходимо учитывать следующее. Они могут размещаться непосредственно в месте забора воды или вблизи потребителей. В первом случае водоочистные сооружения вместе с водозаборными сооружениями, насосными станциями первого и второго подъема являются единым комплексом головных сооружений водопровода. Во втором случае в водоочистительный комплекс (ВОК) входят сооружения по улучшению качества воды, резервуары питьевой воды и насосная станция второго подъема.

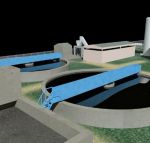

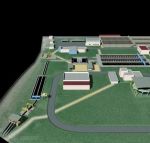

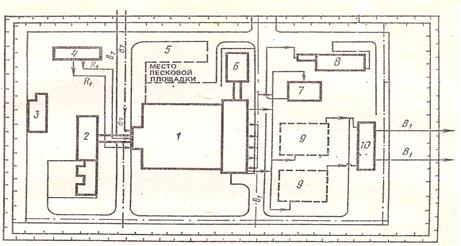

Все основные и вспомогательные сооружения станции очистки целесообразно размещать в виде единого комплекса, примерный генеральный план которого представлен на рис. 34.

Рис. 34. Генеральный план водоочистного комплекса. 1 – блок основных сооружений; 2 – реагентное хозяйство; 3 – котельная; 4 – служебный комплекс; 5 – башня промывной воды; 6 – хлораторная; 7 – сооружения оборота промывной воды; 8 – сооружения обработки осадка; 9 – резервуары чистой воды; 10 – насосная станция второго подъема. R1 – трубопроводы для подачи раствора реагентов. В7 – водопроводы от насосной станции первого подъема. В1 – водоводы хозяйственно-питьевого водопровода.

В блоке основных сооружений 1 размещаются смесители, отстойники и фильтры. Хлораторная, совмещенная со складом хлора, по требованиями безопасности размещается в пониженной части территории комплекса на расстоянии не менее 30 метров от блока основных сооружений.

Определяющее влияние на выбор места расположения ВОК оказывает обеспеченность возможности устройства зоны санитарной охраны, наличие подъездов, благоприятный рельеф участка и уровень грунтовых вод. Для очистных сооружений предусматривается зона санитарной охраны. Граница первого пояса зоны совпадает с ограждением водоочистительного комплекса и предусматривается на расстоянии:

— от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м;

— от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.

Территория водоочистного комплекса огораживается и оборудуется охранной сигнализацией.

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс.м 3 /сут, принимаются не более , га:

| Процессы | Сооружения |

| Отстаивание воды. В воде содержаться песчинки, иловые частицы. Поэтому их необходимо извлечь с помощью отстаивания. Вода должна не стоять, а медленно течь, примерно со скоростью 1 см/с, то есть в ламинарном режиме. Загрязнения выпадают в осадок, происходит первичная очистка воды. | Отстойники. Это проточные сооружения, где вода движется медленно, примерно со скоростью 1 см/с, то есть в ламинарном режиме. Поэтому загрязнения выпадают в осадок, происходит первичная очистка воды. Отстойники строят из железобетона. |

| Фильтрование воды. Производится для окончательной очистки воды от механических загрязнений, которые невозможно извлечь отстаиванием. Для эффективной и быстрой очистки воды фильтрованием через пористую загрузку (песок, керамзит), вначале воду обрабатывают химическими реагентами для образования хлопьев из взвесей в воде. | Скорые фильтры. Вначале вода обрабатывается химическими реагентами, например сернокислым алюминием Al2(SO4)3. Тогда тонкие взвеси в воде коагулируются в хлопья и после этого эффективно осаждаются на фильтрующей загрузке. Это и есть технология работы скорых фильтров с крупной загрузкой, например из керамзитовой крошки. |

| Обеззараживание воды. В воде содержаться бактерии, в том числе болезнетворные. Обеззараживание воды производят чаще всего хлорированием. Известны также способы озонирования воды и обработкой ультрафиолетом. | Сооружения по обеззараживанию воды. При хлорировании воды сооружениями являются хлораторные, при озонировании применяют озонаторы (электрические разрядники), а лампы ультрафиолета применяют для прозрачных вод, обычно подземных. |

Дата добавления: 2017-04-05 ; просмотров: 6254 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ