- Теплообменные аппараты и приборы в легкой промышленности

- Охрана окружающей среды при работе тэс и котельных установок

- Требования безопасности и охраны окружающей среды при производстве систем водопровода и отопления

- Сайт научно-технического журнала «Инженерные системы. АВОК Северо-Запад»

- Свежие номера

- Сегодня, 21 апреля

- Ближайшие мероприятия

- Экологические приоритеты котельного оборудования России. Реальности и перспективы

Теплообменные аппараты и приборы в легкой промышленности

Охрана окружающей среды при работе тэс и котельных установок

При работе тепловых электростанций и котельных происходит загрязнение атмосферы и водоемов вредными выбросами.

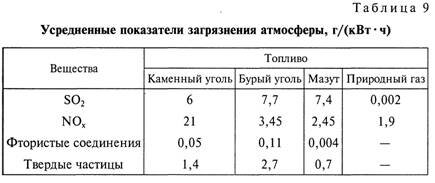

Загрязнение атмосферы. Вредные выбросы в атмосферу поступают в виде твердых частиц (зола и сажа), а также газообразных токсичных веществ: оксидов серы, азота, углерода (S02, S03, NOx, СО), фтористых соединений, углеводородов (СН4, С2Н4), а также канцерогенных углеводородов, например бензопирен и др. Количество и содержание вредных выбросов в атмосферу определяется видом топлива и организацией процесса сгорания. В табл. 9 приведены усредненные показатели вредных выбросов для различных видов топлива.

Выброс сернистых соединений обусловливается содержанием серы в топливе. В твердом топливе она находится в виде включений

железного колчедана FeS2, сульфатной серы, а также входит в состав органической массы топлива.

При обогащении угля содержание FeS2 снижается. При гидротермической очистке угля от серы из него могут быть удалены как FeS2, так и органическая сера. Известен способ связывания серы в кипящем слое, состоящем из угля и размолотого известняка. При температуре около 900 °С происходит диссоциация СаС03 на С02 и СаО; СаО вступает в реакцию с серой, образуя CaS04. В этом случае очистка топлива от серы достигает 90 %.

Содержание серы в жидком топливе можно уменьшить воздействием высоких температур и использованием окислителей (газификация) или без них (пиролиз). Из-за сложности и высокой стоимости эти способы очистки мазута от серы в котельных не применяются.

Дымовые газы от оксидов серы очищают с помощью мокрых скрубберов, однако такая очистка малоэффективна.

Выброс оксидов азота можно уменьшить посредством рациональной организации процесса горения: двухстадийного сжигания топлива, подачи воды и пара в зону горения, уменьшения избытка воздуха в топке, рециркуляции дымовых газов в топочную камеру. Удаление оксидов азота из дымовых газов можно провести путем абсорбции раствором аммиака, адсорбцией силикагелем или торфощелочными сорбентами.

Выброс твердых частиц можно снизить с помощью различных золоуловителей: инерционными сухими или мокрыми фильтрами, электрофильтрами, комбинированными устройствами.

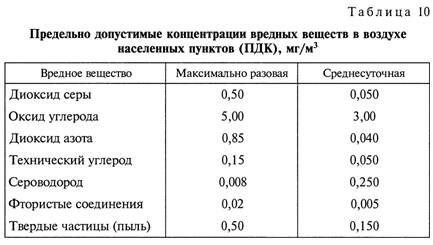

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе (табл. 10) характеризуется двумя показателями: максимальноразовая (за 20 мин) и среднесуточная (за 24 ч).

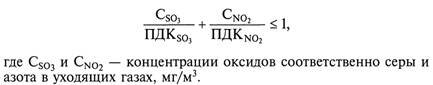

Для котельных эти условия ужесточаются. ПДК оксидов серы и азота определяются по формуле

Перспективным направлением уменьшения вредных выбросов в атмосферу является энерготехнологическое использование топлива, когда дымовые газы являются сырьем для получения ценных химических продуктов.

Загрязнение водоемов. К вредным выбросам в гидросферу относятся охлаждающие воды, сточные воды из систем гидрозолоудаления, подготовки воды, отработанные растворы химической очистки оборудования, растворы от промывки котлов, работающих на мазуте, и т.д. Количество этих стоков и загрязнение ими различны и зависят от производительности ТЭС, вида используемого топлива, способа водоочистки и золоудаления и др.

Снижение загрязнений водоемов сточными водами возможно либо в результате очистки всех стоков до предельно допустимых концентраций вредных веществ, либо за счет внедрения оборотных систем с многократным использованием воды. При этом степень очистки и количество забираемых из источников вод уменьшаются.

Способ очистки сточных вод зависит от состава вредных примесей. Если в сточных водах содержатся нефтепродукты, то применяют отстаивание, флотацию и фильтрование. Выделенные нефтепродукты направляют в мазутосборник, а затем — после подогрева — в котельную для сжигания. При очистке сточных вод после промывки котлов их нейтрализуют щелочными растворами и отстаивают. После отстаивания из шлама выделяется ванадий.

Предельно допустимые концентрации (мг/дм 3 ) вредных веществ сточных вод ТЭС в воде водоемов не должны превышать: ванадия (V 5+ ) — 0,1; мышьяка — 0,05; фтора — 1,5; аммиака — 2; железа (Fe 3+ ) — 0,5; нефти — 0,1—0,3; поверхностно-активных веществ — 0,5.

При сбросе сточных вод в водные бассейны происходит не только их загрязнение, но и повышение температуры воды. Согласно водно-санитарному законодательству летняя температура воды при спуске сточных вод не должна превышать среднемесячную температуру воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет более чем на 3 °С.

Требования безопасности и охраны окружающей среды при производстве систем водопровода и отопления

7.1 При производстве работ по монтажу систем водопровода и отопления с использованием труб ПЭ-С и соединительных деталей следует выполнять общие требования СНиП 12-03 и требования, указанные в настоящем разделе.

7.2 К монтажным работам при строительстве трубопроводов из «сшитого» полиэтилена с соединительными деталями допускаются лица, прошедшие теоретическое и практическое обучение по специальной программе и усвоившие особенности обращения с трубами ПЭ-С, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

7.3 При монтаже с использованием труб ПЭ-С и латунных соединительных деталей необходимо производить работы только исправным инструментом, соблюдая условия безопасного обращения с ним.

7.4 Трубы ПЭ-С в стандартных условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и при непосредственном контакте не оказывают вредного воздействия на организм человека. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.

7.5 Трубы ПЭ-С относятся к сгораемым материалам. Их пожарно-технические характеристики следующие:

группа горючести — ГЗ;

группа воспламеняемости — ВЗ;

дымообразующая способность — ДЗ;

токсичность продуктов горения — Т2.

Первичные средства пожаротушения: распыленная вода, пена, инертные газы, песок, асбестовые одеяла. Для защиты органов дыхания от токсичных веществ, образующихся в условиях пожара, следует применять изолирующие противогазы любого типа.

7.6 Гидравлические (или пневматические) испытания трубопроводов следует производить после визуального осмотра соединений и надежного закрепления трубопровода в присутствии мастера или производителя работ. Лица, проводящие испытания, должны находиться в безопасных местах на случай разрушения испытуемого объекта.

7.7 Возможные отходы после монтажа труб подлежат уничтожению в соответствии с санитарными правилами и нормами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

Сайт научно-технического журнала «Инженерные системы. АВОК Северо-Запад»

Свежие номера

Сегодня, 21 апреля

Ближайшие мероприятия

Экологические приоритеты котельного оборудования России. Реальности и перспективы

А. В. Коваленко, генеральный директор ЗАО «ОмЗИТ»

Д. А. Шкапов, заместитель генерального директора ЗАО «ОмЗИТ»

1. Государственная экологическая программа.

15 апреля 2014 года Постановлением № 326 Правительства РФ была утверждена Государственная программа «Охрана окружающей среды на период до 2030 г.». После принятия программы в нее почти ежегодно вносились изменения, направленные на уточнение и дополнение отдельных моментов (13 августа 2016 г., 31 марта и 6 июля 2017 г., 12 февраля и 30 марта 2018 г., 29 марта 2019 г.).

Программа «Охрана окружающей среды» предусматривает:

— снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики по целому ряду направлений;

— сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации и реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду;

— укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Так, например, программой предусмотрено уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.

Одной из ключевых проблем, обусловливающих снижение уровня экологической безопасности Российской Федерации, является неэффективность системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду.

В настоящей статье мы хотим остановиться на мероприятиях, позволяющих выполнить снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха от объектов коммунальной энергетики и отсутствующих в программе.

По разным источникам, уровень выбросов вредных веществ в атмосферу от коммунальных котельных оценивается в 15–20% от общего объема выбросов загрязняющих веществ.

Основными вредными веществами, загрязняющими атмосферу в результате сгорания топлива, являются:

| летучие углеводороды | Cx Hy | на всех видах топлива |

| окись углерода | СО | на всех видах топлива |

| оксиды серы | SOx | при сжигании твердого и жидкого топлива |

| оксиды азота | NOx | на всех видах топлива |

| зола | — | на всех видах топлива, кроме газообразного |

| окислы ванадия | — | только при сжигании жидкого топлива |

| бензо(а)пирен | — | только при сжигании газообразного и жидкого топлива |

В целом объем и состав загрязняющих веществ существенно зависят от типа используемого топлива, способа и качества его сгорания, конструктивных особенностей котла и горелки.

Оксиды азота являются единственными загрязняющими веществами, которые не могут быть устранены путем смены типа топлива, поскольку чаще всего они образуются при соединении азота с кислородом в выбрасываемых в атмосферу дымовых газах.

Под термином «оксид азота» формула NOx объединяет в себе три вещества:

— NO (одноокись азота, монооксид азота);

— NO2 (двуокись азота, диоксид азота);

Окись азота NO быстро преобразуется в двуокись NO2 и кислород O2. Позднее двуокись азота NO2 удаляется из атмосферы. При окислении она преобразовывается в азотистую кислоту HNO2 и далее в азотную кислоту HNO3, которая способствует образованию кислотных дождей.

NO2 является естественной и постоянной составной частью атмосферы (хотя и очень незначительной). В основном она образуется при окислении аммиака во время микробиологических реакций в органических веществах, присутствующих в земле и в воде.

Количество N2O стабильно и остается в атмосфере на долгие годы. Данное вещество вместе с углекислым газом CO2 и другими газообразными выбросами способствует образованию парникового эффекта посредством реакции с озоном O3.

Монооксид азота (NO) — это бесцветный, без запаха, плохо растворимый в воде газ. Он составляет более 90% от всех оксидов азота, образуемых при высокотемпературном горении. Если концентрация находится в пределах от 10 до 50 ppm, он не является сильно токсичным раздражающим веществом. Монооксид азота NO, который присутствует в атмосфере, может самопроизвольно переходить в диоксид азота NO2 при фотохимическом окислении.

Диоксид азота (NO2) — это газ, который заметен даже при небольшой концентрации, он имеет коричневато-красноватый цвет и особый острый запах. При концентрации более 10 ppm является сильным коррозийным веществом и сильно раздражает носовую полость и глаза. При концентрации более 150 ppm вызывает бронхит, а свыше 500 ppm — отек легких, даже если воздействие длилось всего несколько минут.

2. Оценка существующих экологических рисков при работе котельных на природном газе.

На сегодняшний день на всей территории Российской Федерации наблюдается четкая тенденция разделения топливного баланса.

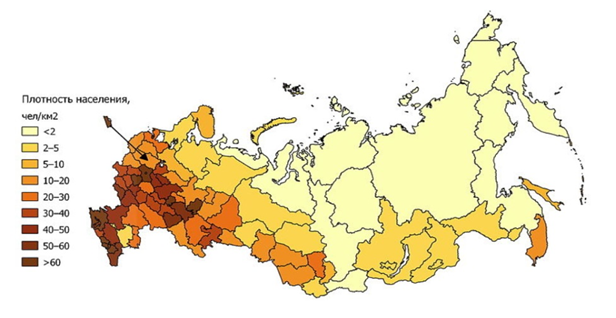

В центральных регионах большинство котельных работают на природном газе. Районы Западной Сибири (Омская область, Новосибирская область) — это регионы со смешанным балансом (природный газ и уголь). Далее на восток идут регионы, где основным топливом для котельных является уголь (бурый, каменный и т. д.). При этом максимальная плотность населения России — это центральные регионы.

Проводя оценку экологических рисков отдельных регионов, большинство экспертных организаций выбирают атмосферный воздух как один из первых показателей оценки степени выраженности экологических рисков для различных компонентов окружающей природной среды и состояния здоровья населения. По составу атмосферного воздуха оценивается концентрация кислорода, азота и азотосодержащих соединений, оксида железа, абразивной пыли и другие компоненты. На изменение климата резко влияют оксиды и диоксиды углерода, серы и зола, из чего следует, что сжигание газа снижает экологическую нагрузку и оказывает значительно меньшее влияние на климатические процессы.

3. Основные факторы, влияющие на образование NOх.

Соединения NOx образуются при камерном сжигании топлива (в топочном объеме). Факторы, влияющие на образование NOx

3.1. Температура в зоне горения топлива.

Температура в зоне горения топлива в первую очередь зависит от теплового напряжения топочного объема котла. В среднем для получения качественных экологических показателей величина теплового напряжения топочного объема должна быть в пределах 1000 кВт/м³.

При сжигании газа в двухходовых жаротрубных котлах с реверсивной топкой дымовые газы при проходе к дымогарным трубам сужают пространство, в котором находится факел, до объема меньшего, чем сама камера сгорания. Часть лучистой энергии, отраженной от стенок камеры сгорания, передается пламени, температура пламени повышается, и увеличивается образование тепловых оксидов азота.

3.2. Коэффициент избытка воздуха.

Снижение избытков воздуха возможно лишь до тех пор, пока это не приводит к интенсивному росту продуктов неполного сгорания. Уменьшение ниже определенного критического значения приводит к резкому увеличению химического недожога и возрастанию содержания NOх, сажи и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в частности, бенз(а)пирена. Кроме этого, происходит увеличение содержания горючих в уносе и высокотемпературная коррозия. Поэтому, необходимо учитывать, что снижение избытков воздуха возможно лишь при определенных размерах топки котла и правильного подбора горелочного устройства.

3.3. Время пребывания компонентов топливно-воздушной смеси в зоне высоких температур.

Данный фактор во многом зависит от конструкции самого котла. К примеру, жаротрубные двухходовые котлы с реверсивными топками (самые продаваемые жаротрубные котлы в России) ни при каких условиях не смогут достигнуть более или менее приемлемых экологических показателей.

Как альтернатива таким котлам — трехходовые котлы, в которых конструктивно уже заложена (или можно применить) система рекуперации дымовых газов, что существенно уменьшит объем NOх. Дополнительно используя с трехходовыми котлами специализированные горелки (горелки с добавлением рекуперационных газов непосредственно в топливно-воздушную смесь), можно снизить объем NOх более чем в два раза.

4. Сравнение экологических требований по выбросам от коммунальных котлов в РФ и ЕС.

Сравнение экологических требований представлено в виде двух таблиц.

4.1. Нормативные документы РФ (табл. 2).

| № | Нормативный документ | Требования охраны окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | Обозначение: ГОСТ 30735-2001 (взамен ГОСТ 10617-83).Наименование: котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт.Статус: действует (данные сайта: https://www.rags.ru/gosts/gost/6363/, а также: https://www.rags.ru/gosts/gost/55599/).УДК 697.326:006.354Группа Е21ОКС 27.060.30 97.100 ОКП 49 3111 49 3112Дата издания: 13.01.2004 Дата введения в действие: 01.01.2003 Дата последнего изменения: 12.09.2018 | Область примененияНастоящий стандарт распространяется на отопительные — водогрейные котлы (далее — котлы) номинальной теплопроизводительностью от 0,1 до 4 МВт с рабочим давлением воды до 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ) и максимальной температурой воды на выходе из котла до 115 °С, предназначенные для теплоснабжения зданий и сооружений. Стандарт не распространяется на конденсационные и электрические котлы и котлы специального назначения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ссылка в нормативном документе (Приложение 1):

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | Обозначение: ГОСТ Р 50591-2013 (взамен ГОСТ 50591-93).Наименование: агрегаты тепловые газопотребляющие. Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций NOx в продуктах сгорания.Статус: действует (данные сайта: Росстандарт. Федеральное агентство по техническому регулированию https://www.gost.ru).УДК 662.951.2:006.354ОКС 27.060.20ОКП 36 9610 Дата издания: 19.03.2014 Дата введения в действие: 01.01.2014 Дата последнего изменения: 12.09.2018 | Область примененияНастоящий стандарт устанавливает предельные нормы концентраций NOх (суммы концентраций NO и NO2) в сухих неразбавленных продуктах сгорания. Стандарт распространяется на:- газопотребляющие тепловые агрегаты [котлы: типов ДКВР, Е (ДЕ) и ПТВМ и аналогичные им; водогрейные отопительные согласно ГОСТ 30735; водогрейные и водогрейные отопительные других типов; печи: плавильные; стекловаренные; нагревательные проходные металлургической промышленности; нагревательные и термические; обжиговые; трубчатые];- промышленные газовые горелки (газогорелочные устройства) в части испытаний;- радиационные трубы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ссылка в нормативном документе (Приложение 2):

4.2. Нормативные документы Евросоюза (табл. 3).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||