- Оплата потерь по отоплению

- 9 доводов, которые помогут УО вернуть плату за тепловые потери

- Откуда берутся тепловые потери и как их считать

- Почему управляющие организации подписывают договоры с РСО на невыгодных для себя условиях

- 9 доводов, которые помогут УО вернуть себе оплаченное теплоснабжающей организации

- На заметку

Оплата потерь по отоплению

В последнее время лоббирование интересов ресурсоснабжающих организаций (РСО) можно смело назвать одним из направлений политики государства. Зачастую, ресурсники пользуются своим доминирующим положением и, в буквальном смысле, навязывают невыгодные условия договоров управляющим организациям. В данной статье речь пойдет о потерях в наружных тепловых сетях, которые по условиям договора не редко приходятся оплачивать управляющей организации.

Начнем с того, что управляющая организация, как лицо, предоставляющее потребителям коммунальные услуги, является исполнителем коммунальных услуг, статус которого обязывает его заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям, оказывать коммунальные услуги, а также дает право требовать с потребителей внесения платы за эти услуги (пункты 2, 8, 9, подпункты «а», «б» пункта 31, подпункт «а» пункта 32, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту — правила 354).

Взаимоотношения между РСО и управляющей организацией регулируются Правилами, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями (далее по тексту — Правила № 124).

Пунктами 4-7, 10 Правил № 124 предусмотрено, что управляющая организация обращается в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения, предоставляет необходимый комплект документов (перечисленный в Правилах 124) и получает (оферту) о заключении договора ресурсоснабжения на условиях прилагаемого к заявке (оферте) проекта договора, подписанного со стороны ресурсоснабжающей организации.

Дальше и начинается самое интересное, потому что полученный договор, как правило, учитывает только интересы РСО.

В связи с тем, что договор теплоснабжения часто включает условие об оплате управляющей организацией потерь на внешних тепловых сетях (смещая границы эксплуатационной ответственности), важно вовремя направить теплоснабжающей организации протокол разногласий. Кроме того, разногласия, которые возникли при заключении договора и не были переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их возникновения, не подлежат урегулированию в судебном порядке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора ), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятие договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. Согласно статье 446 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон, условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

В силу пункта 1 статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию по договору энергоснабжения определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (п. 2 ст. 544 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги определяется на основании показаний приборов учета, а при их отсутствии — нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления.

По смыслу части 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» приборы учета устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Обязанность владельца тепловых сетей оплатить потерянную в них тепловую энергию вытекает из положений п. 5 ст. 13, п. 11 ст.15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 544 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 290 ГК РФ общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры принадлежат на праве общей долевой собственности собственникам квартир в многоквартирном доме.

К общему имуществу в многоквартирном доме в соответствии с пунктами 5, 6, 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее также — Правила № 491), относятся также внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения и внутридомовая система отопления. Внешние инженерные сети не являются общим имуществом собственников многоквартирного дома и не должны ими содержаться.

Границы ответственности должны определяться согласно пункту 8 Правил № 491, иное может быть установлено только соглашением между собственником помещений и управляющей организацией либо между собственниками помещений и ресурсоснабжающей организацией

Таким образом, по смыслу названных норм права, граница балансовой принадлежности, по общему правилу, устанавливается по внешней стене жилого многоквартирного дома, а граница эксплуатационной ответственности, если стороны не договорились об ином, — по границе балансовой принадлежности. Другое толкование названных норм права относительно определения границы эксплуатационной ответственности означало бы незаконное возложение бремени содержания имущества на лицо, которому это имущество не принадлежит.

Аналогичная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2015 № 305-ЭС15-11564 по делу № А41-22117/2014.

Кроме того, Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) разрешил подобную ситуацию в рамках дела № А53-7640/2014 (Определение ВС РФ от 03.10.2016г. № 308-ЭС16-7310), указав на необходимость ориентироваться в первую очередь на интересы собственников помещений в многоквартирном доме. По мнению ВС РФ, возложение обязанностей на УК по оплате потерь тепловой энергии на участках тепловых сетей за границей внешней стены многоквартирного дома является неправомерным.

Пунктом 35 Приказа Госстроя Российской Федерации от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации» установлено, что оплата абонентом полученной тепловой энергии и теплоносителей производится в соответствии с данными учета по тарифам, утвержденным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Количество полученной тепловой энергии и израсходованных теплоносителей, подлежащие оплате, определяются на границе эксплуатационной ответственности; потери тепловой энергии и теплоносителей до этой границы дополнительной оплате не подлежат.

Данная позиция так же подтверждается судебной практикой (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (11 ААС) от 29 марта 2018 г. по делу № А49-5052/2017, и т.д.).

Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016)»(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016), управляющая компания обязана возместить ресурсоснабжающей организации потери тепловой энергии в сетях только в тех случаях, когда указанные сети относятся к общему имуществу многоквартирного дома Определение ВС РФ от 3 октября 2016 г. № 308-ЭС16-7310).

В заключение хочется добавить: не переплачивайте теплоснабжающей организации, составляйте протоколы разногласий, обращайтесь в суд. Подобные споры являются выигрышными, а на сэкономленные деньги отправляйтесь на слет в Минск (там вас еще много чему интересному научат).

Или же можете обратиться в компанию «Бурмистр.ру», и штат профессиональных юристов помогут вам сэкономить деньги. Вся необходимая информация тут.

9 доводов, которые помогут УО вернуть плату за тепловые потери

Павел Кузнецов в новом ролике программы «Школа ЖКХ» разобрал вопрос, как УО можно не оплачивать тепловые потери теплоснабжающей организации и вернуть с неё неосновательное обогащение в счёт оплаты тепловых потерь за последние три года, по сроку исковой давности. Узнайте подробности.

Откуда берутся тепловые потери и как их считать

Тепловая энергия – это коммунальный ресурс. Пока тепловая энергия транспортируется по трубам до многоквартирного дома, она имеет свойство остывать. Это остывание образует потери доставки тепловой энергии.

Согласно п. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», при установлении тарифов в сфере теплоснабжения должны быть учтены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии. Павел Кузнецов отмечает: это значит, что тепловые потери уже заложены в тариф. Но данное правило применимо, только если между управляющей организацией и поставщиком ресурса нет разногласий по точке поставки как месту исполнения обязательств между сторонами.

На деле часто бывает так: точка поставки коммунального ресурса не совпадает с точкой подключения к инженерным сетям МКД. Точка подключения находится в тепловой камере, установленной на отдалении от дома, а точка поставки – на внешней стене дома.

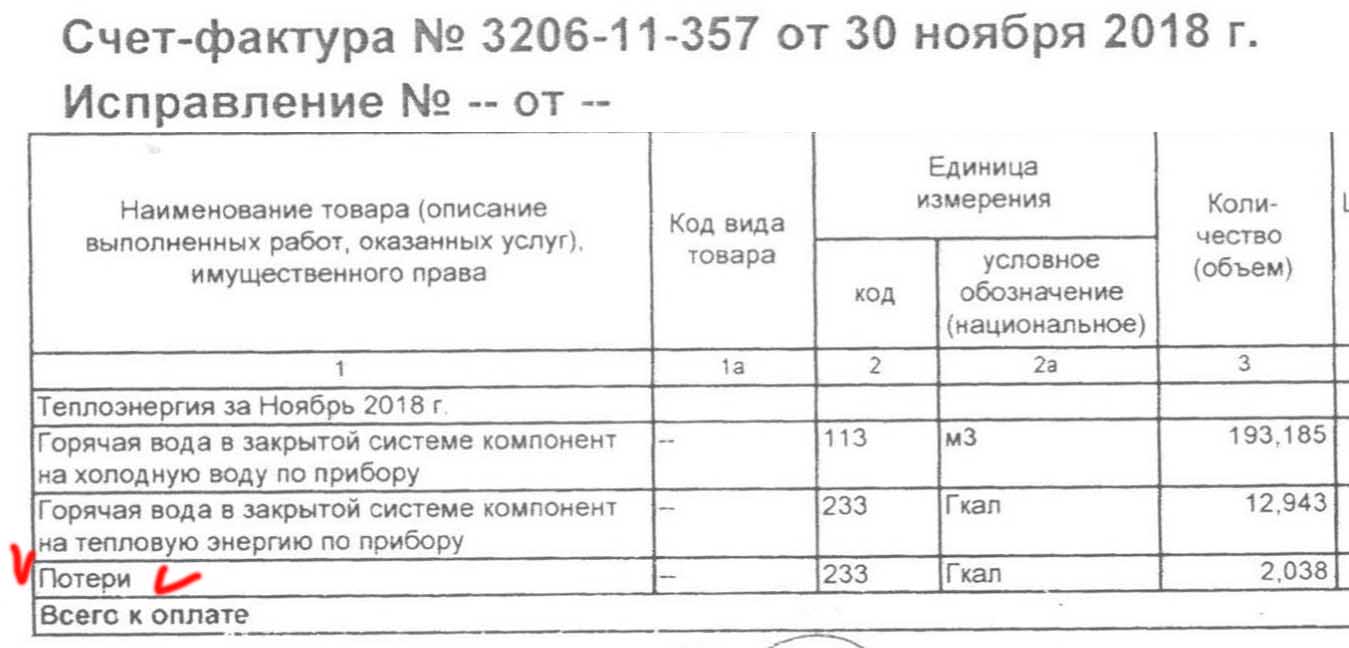

По договору с РСО обязанность оплаты тепловых потерь от тепловой камеры до стены МКД (или прибора учёта) может быть возложена на управляющую организацию. В таком случае помимо оплаты тепловой энергии, используемой в целях оказания коммунальных услуг, потребители платят также и за тепловые потери. Эти потери выставляются отдельной строкой в счетах от РСО, или сумма гигакалорий за потери отражается в общей сумме:

Почему управляющие организации подписывают договоры с РСО на невыгодных для себя условиях

Управляющая организация изначально находится в уязвимом положении и не может отказаться от заключения договора с РСО. Не заключение договора с поставщиком ресурса в тридцатидневный срок – грубое нарушение лицензионных требований (пп. «г» п. 4.1 ПП РФ от 28.10.2014 № 1110). Возрастают риски получения взыскания от ГЖИ.

Именно поэтому многие УО заключают договоры с РСО на невыгодных для себя условиях, подписывают акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с внешними сетями, которые берутся на баланс жителей дома.

Одновременно с этим актом часто управляющие организации подписывают помесячный расчёт тепловых потерь по принятому на баланс дома участку тепловых сетей. Павел Кузнецов отметил, что сумма зависит от ряда составляющих. Узнайте подробности из видеоролика.

9 доводов, которые помогут УО вернуть себе оплаченное теплоснабжающей организации

Павел Кузнецов поделился советами, какие доводы может использовать управляющая организация в суде, чтобы вернуть себе обратно оплаченное теплоснабжающей организации, даже при наличии договора теплоснабжения, которым на баланс жителей дома и УО отнесены внешние тепловые сети.

Ст. 1102 ГК РФ установлена обязанность возвратить неосновательное обогащение. Договор теплоснабжения – публичный документ (ст. 426 ГК РФ), поэтому должен соответствовать требованиям законодательства, в том числе жилищного. За последние несколько лет удалось сформировать судебную практику, позволяющую взыскивать потери за тепловую энергию с поставщика ресурса. Примером могут послужить решения Арбитражного суда Пензенской области по делам № А49-14589/2016 и № А49-4738/2020.

Взыскивая неосновательное обогащение с теплоснабжающих организаций суды руководствуются следующим:

- В соответствии с п. 1 ст. 157 ЖК РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии – по нормативам потребления коммунальных услуг.

- Это исключает возложение на исполнителя коммунальных услуг в отношениях с РСО обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объёме, чем аналогичные коммунальные ресурсы подлежали бы оплате потребителями без посредников.

- Потери в тепловых сетях являются неизбежными издержками процесса эксплуатации тепловых сетей и передачи тепловой энергии.

- П. 8 Правил № 491 установлено, что внешней границей тепловых сетей является внешняя граница стены МКД.

- Так как сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, потери которых оплачены УО, находятся за пределами внешних границ стен МКД, они являются наружными и не могут быть общим имуществом собственников квартир в МКД.

- Доказательства передачи спорных участков сетей от застройщика собственникам помещений в МКД, как и доказательства принятия собственниками помещений в доме решения, оформленного протоколом о включении в состав общего имущества спорных участков сетей, находящихся за пределами МКД может быть суду не предоставлено.

- При этом подписание представителем УО/ТСЖ акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, устанавливающего границу по тепловой камере, само по себе не свидетельствует о получении согласия всех собственников помещений многоквартирного дома.

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон не может рассматриваться в качестве правоустанавливающего документа, поскольку его составление преследует лишь технические цели.

- Таким образом, УО/ТСЖ не обязаны оплачивать потери при передаче горячей воды и теплоэнергии, возникшие на спорных участках сетей, не принадлежащих собственникам помещений в МКД, в связи с чем, на стороне РСО возникло неосновательное обогащение в размере стоимости оплаченных УО/ТСЖ в спорный период теплопотерь.

На заметку

Павел Кузнецов отмечает, что использование этих девяти доводов позволит УО/ТСЖ взыскать плату за тепловые потери, даже если у них заключён невыгодным им договор с РСО. После принятия решения судом:

- Договор подлежит пересмотру и приведению в соответствие с требованиями законодательства.

- УО может правомерно отказаться от гидравлических испытаний и опрессовки внешнего трубопровода.

- Управляющая организация может начать решать вопрос по признанию сетей бесхозяйными.

- Жители получат дополнительные средства от поставщика ресурса.