- Классификация систем отопления

- Системы водяного отопления различают:

- а) по схеме соединения труб с отопительными приборами:

- б) по положению труб, объединяющих отопительные приборы по вертикали или по горизонтали — вертикальные и горизонтальные;

- в)по расположению магистралей:

- г)по направлению движения воды в подающей и обратной магистралях:

- 10.3. Последовательность проектирования системы отопления

- Выбор системы отопления

- Застой и опрокидывание циркуляции

Классификация систем отопления

Системы водяного отопления различают:

а) по схеме соединения труб с отопительными приборами:

— однотрубные с последовательным соединением приборов;

— двухтрубные с параллельным соединением приборов;

— бифилярные с последовательным соединением сначала всех первых половин приборов, затем для течения воды в обратном направлении всех вторых их половин;

б) по положению труб, объединяющих отопительные приборы по вертикали или по горизонтали — вертикальные и горизонтальные;

в)по расположению магистралей:

— с верхней разводкой при прокладке подающей магистрали выше отопительных приборов;

— с нижней разводкой при расположении и подающей и обратной магистралей ниже приборов;

— с «опрокинутой» циркуляцией воды при прокладке обратной магистрали выше приборов;

г)по направлению движения воды в подающей и обратной магистралях:

— с тупиковым (встречным) движением воды в системе отопления

— попутным (в одном направлении) движением воды в системе отопления.

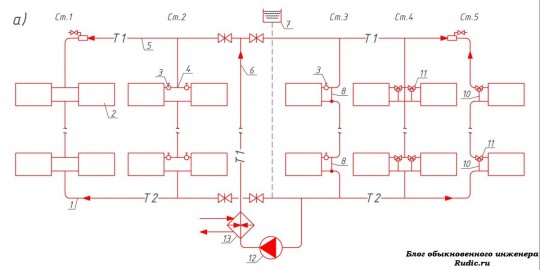

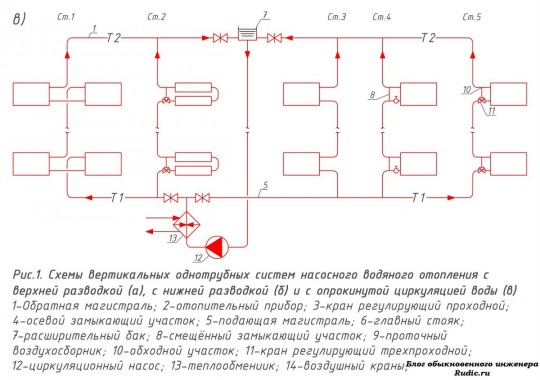

На рис. 1а) приведена схема вертикальной однотрубной системы насосного водяного отопления с верхней разводкой, с двусторонним (стояки 1, 2,4) и односторонним (стояки 3, 5) присоединением приборов к стоякам. Стояки показаны условно трех различных типов: нерегулируемого проточного (стояк 1); с замыкающими участками осевыми (стояк 2) и смещенными (стояк 3) с проходными регулирующими кранами (КРП, поставленные со стороны входа теплоносителя в приборы); проточно-регулируемого с обходными участками (стояки 4,5) с трехходовыми регулирующими кранами (КРТ).

На рис. 1б) дана схема вертикальной однотрубной системы насосного водяного отопления с нижней разводкой и П-образными стояками условно трех типов (по аналогии с рис. 1а): нерегулируемого проточного (стояк 7), регулируемого со смещенными замыкающими участками и кранами КРП (стояки 2, 2), проточно-регулируемого с обходными участками и кранами КРТ (стояки 4, 5). При непарных отопительных приборах восходящую часть стояков делают «холостой» (стояки 3, 5).

На рис. 1в) показана схема вертикальной однотрубной системы насосного отопления с опрокинутой циркуляцией воды и проточным расширительным баком. Стояки могут быть проточными (стояки 1, 5) или со смещенными обходными (стояки 2, 5) и замыкающими (стояк 4) участками. Проточный стояк 1 изображен с конвекторами типа «Комфорт-20», имеющими две горизонтально расположенные греющие трубы и регулирующий воздушный клапан.

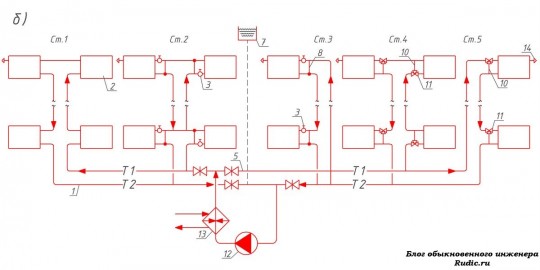

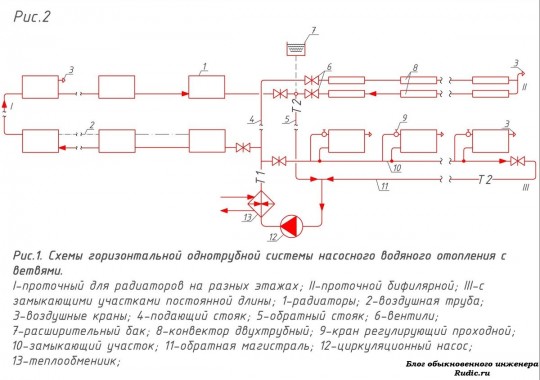

На рис.2 приведена схема горизонтальной однотрубной системы насосного водяного отопления с ветвями условно различной конструкции. Проточная ветвь I изображена для радиаторов, установленных на двух этажах, причем радиаторы на первом этаже объединены воздушной трубой, на втором этаже снабжены воздушными кранами. Бифилярная ветвь II показана для трубчатых отопительных приборов (конвекторов, гладких и ребристых труб). Ветвь III дана для регулируемых приборных узлов с кранами КРП и замыкающими участками постоянной длины с дросселирующими вставками. Аналогично может быть выполнена ветвь с обходными участками и кранами КРТ, хотя в этом случае затруднен централизованный спуск воды.

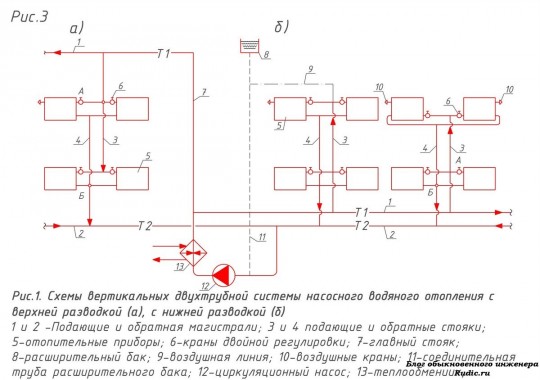

На рис. 3 изображена схема вертикальной двухтрубной системы насосного водяного отопления с верхней (в левой части рисунка) и нижней разводкой. При нижней разводке удаление воздуха из системы может быть централизованным (через воздушную линию) и местным (через воздушные краны). В приборные узлы входят краны двойной регулировки (КРД) или краны повышенного гидравлического сопротивления — КРП с дросселирующим устройством (в системах отопления многоэтажных зданий с нижней разводкой).

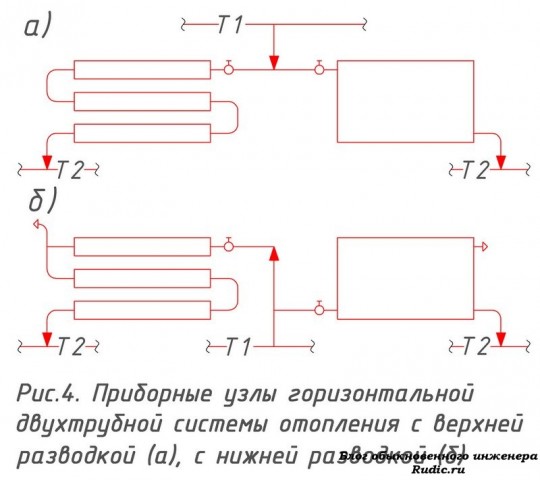

Основные приборные узлы, относящиеся к горизонтальным двухтрубным системам с верхней разводкой показаны на рис. 4а), с нижней разводкой-на рис. 4б). Слева изображено змеевиковое (последовательное) соединение трубами таких приборов, как гладкие и ребристые трубы, плинтусные конвекторы, справа — присоединение колончатых радиаторов по схемам сверху-вниз (см. рис. 4,а) и снизу-вниз (см. рис. 4,б).

10.3. Последовательность проектирования системы отопления

Исходные данные для проектирования: назначение и технология, планировка и строительные конструкции здания; климатические условия и положение здания на местности; источник теплоснабжения; температура помещений.

Расчет теплового режима. Теплотехнический расчет наружных ограждений конструкций, расчет теплового режима в помещениях, определение тепловых нагрузок для отопления (см. раздел I и гл. 8).

Выбор системы. Выбор параметров теплоносителя и гидравлического давления в системе, вида отопительных приборов и схемы системы (с технико-экономическим обоснованием в необходимых случаях).

Конструирование системы. Размещение отопительных приборов, стояков, магистралей и других элементов системы. Деление системы на части постоянного и периодического действия, для позонного и пофасадного регулирования. Назначение уклона труб; схемы движения, сбора и удаления воздуха; компенсации удлинения и изоляции труб; мест спуска и наполнения водой стояков и системы. Выбор вида запор-но-регулирующей арматуры, ее размещение.

Конструирование заканчивают вычерчиванием схемы системы с нанесением тепловых нагрузок отопительных приборов и расчетных участков.

Теплогидравлический расчет системы. Гидравлический расчет системы. Тепловой расчет труб и приборов (см. гл. 9).

До гидравлического расчета проводят предварительный тепловой расчет (без учета теплоотдачи труб) отопительных приборов с греющими элементами из труб (конвекторы, змеевиковые радиаторы, бетонные панели), потери давления по длине которых заметно влияют на общие потери давления в стояках и ветвях. В этом случае предварительно выбранные размеры приборов уточняют после выполнения гидравлического расчета.

Допустимо делать окончательный тепловой расчет приборов любого вида до гидравлического расчета двухтрубных систем при скрытой прокладке труб.

После гидравлического расчета проводят сразу окончательный тепловой расчет «емкостных» отопительных приборов (радиаторы секционные и панельные колончатые, ребристые и гладкие трубы Dy = 40— 100 мм), потери давления в которых допустимо оценивать по местному сопротивлению на входе и выходе воды, а также тепловой расчет гравитационной системы отопления малоэтажных зданий.

Выбор системы отопления

При проектировании водяного отопления предпочтение отдается насосным однотрубным системам из унифицированных узлов и деталей с автоматическим пофасадным регулированием. Гравитационные системы применяют при отсутствии централизованного теплоснабжения, технико-экономическом обосновании их преимущества по сравнению с насосными или при технологической необходимости полного исключения шума и вибрации конструкций в здании.

Наиболее экономичные однотрубные системы проточного типа проектируют тогда, когда индивидуальное регулирование теплоотдачи отопительных приборов не обязательно или предусматривается установка приборов с воздушными регулирующими клапанами (например, конвекторов типа КН-20).

Однотрубные системы проточно-регулируемого типа (с кранами КРТ) используются в тех случаях, когда необходимо индивидуальное регулирование теплоотдачи приборов.

Однотрубные системы с замыкающими участками у приборов (с кранами КРП) применяют взамен проточно-регулируемых, когда требуется уменьшить потери давления в приборных узлах, несмотря на относительное увеличение площади нагревательной поверхности приборов (большее при узлах с осевым замыкающим участком, меньшее при узлах со смещенным замыкающим участком). Учитывают, что при смещенных замыкающих участках обеспечивается компенсация теплового удлинения этажестояков.

Вертикальные однотрубные системы рекомендуют для зданий, имеющих три этажа и более. Однотрубные системы с верхней разводкой устраивают для обеспечения централизованного удаления воздуха из системы вне рабочих помещений.

Однотрубные системы с нижней разводкой применяют в бесчердачных зданиях с техническими подпольями и подвалами, а также при необходимости поэтажно включать систему в действие в процессе строительства здания.

Однотрубные системы с опрокинутой циркуляцией воды устраивают преимущественно в зданиях повышенной этажности, в зданиях с обогреваемыми чердачными помещениями (с «теплыми» чердаками) или верхними техническими этажами. В таких системах рекомендуют применять отопительные приборы с греющими элементами из стальных труб (например, конвекторы).

Однотрубные системы следует разделять на две последовательно соединенные части, когда расчетная разность температуры воды превышает 45°С (например, 130-70°С).

Горизонтальные однотрубные системы рекомендуется применять в протяженных зданиях, в зданиях с ленточным остеклением, в зданиях, где каждый этаж имеет различное технологическое назначение или тепловой режим.

Бифилярные системы целесообразно устраивать при одинаковых тепловых нагрузках приборов, при автоматическом поддержании заданной температуры помещений путем пофасадного (вертикальные системы) или поэтажного (горизонтальные системы) количественного регулирования теплоотдачи отопительных приборов.

Вертикальные насосные двухтрубные системы с нижней разводкой могут применяться в зданиях, состоящих из разноэтажных частей, с установкой у отопительных приборов кранов КРД (малоэтажные здания) или КРП с дросселирующим устройством, т.е. повышенного гидравлического сопротивления (многоэтажные-до восьми этажей — здания), а также при установке индивидуальных автоматических регуляторов у каждого отопительного прибора.

Двухтрубные системы с верхней разводкой можно устраивать в малоэтажных зданиях (один-два этажа), особенно при естественной циркуляции воды. Такие системы используются для квартирного отопления при радиусе действия не более 15 м по горизонтали. Применения горизонтальных насосных двухтрубных систем следует избегать; при выборе по необходимости такие системы делают с попутным движением воды в магистралях.

Для сокращения длины и диаметра магистралей вертикальные системы отопления многоэтажных зданий рекомендуется применять с тупиковым движением воды, особенно если предусматривается автоматическое пофасадное регулирование. В насосных системах значительной протяженности при малой тепловой нагрузке стояков следует использовать для увязки потерь давления в параллельно соединённых участках (если расхождение при тупиковом движении воды превышает 15%) попутное движение воды в магистралях.

Застой и опрокидывание циркуляции

При некоторых режимах работы испарительных поверхностей нагрева пароводяная смесь в обогреваемых подъемных трубах может остановиться или пойти вниз, а не вверх.

Режим медленного движения воды вверх или вниз, а пара вверх, при котором возможен застой паровых пузырей в отдельных участках трубы—отводах, гибы и пр., называется застоем циркуляции. В испарительной трубе, выведенной в паровое пространство барабана, при прекращении движения воды вследствие недостаточности полезного давления (напора) может образоваться свободный уровень воды, выше которого медленно движется насыщенный или перегретый пар.

Движение пароводяной смеси вниз в подъемной трубе называется опрокидыванием циркуляции. При этом появляется скопление в трубе пара, который не может преодолеть динамическое воздействие движущегося вниз потока воды и увлекается вместе с ним, не выходя в верхний барабан или коллектор.

Для выяснения причин образования явлений застоя и опрокидывания циркуляции рассмотрим гидродинамические характеристики испарительной системы, состоящей из трех параллельно включенных рядов труб с различным тепловосприятием (рис. 19). При этом примем, что в подъемные трубы поступает вода, нагретая до температуры насыщения

Как было показано ранее, гидродинамическая характеристика каждого ряда труб будет различна в зависимости от объемного паросодержания, определяемого удельной тепловой нагрузкой, причем полезное давление будет меньше в ряду труб с меньшим тепловосприятием. При некоторых тепловых нагрузках может оказаться, что для наименее теплонагруженного ряда труб пересечение характеристики этого ряда труб ординатой, определяющей Sпол всей системы, произойдет при значении Gц, а следовательно, и w0 равном или меньшем нуля. Следовательно, в трубах этого ряда при некоторых малых тепловых нагрузках будет иметь место застой или опускное движение потока пароводяной смеси. Оба режима неустойчивы и опасны, так как образование паровых объемов в трубе, что возможно и при малой скорости опускного движения потока, ухудшает охлаждение поверхности трубы вследствие резкого снижения w0.

Существенно влияет на гидродинамический режим циркуляционного контура относительная скорость пара в пароводяной смеси.

При подъемном движении потока пар значительно опережает воду, что при неизменной паропроизводительности приводит к уменьшению напорного истинного объемного паросодержания в трубе:

где С = wсм/w» — коэффициент пропорциональности, определяется по [12].

В соответствии с формулой (6.3) получаем

Из (8.8) видно, что при подъемном движении увеличение приводит к уменьшению φ и, следовательно, к увеличению γсм , и уменьшению движущего давления. При опускном движении пароводяной смеси w» 3 .

Истинное паросодержание застоя определяется для наименее обогреваемой трубы с учетом коэффициентов неравномерности тепловосприятия трубы ηт и конструктивной нетождественности ηк для минимальной приведенной скорости пара

где w»о.эл — средняя приведенная скорость пара в обогреваемом элементе, м/с, определяемая по формуле (6.5); п — общее число ходов в элементе.

По условиям безопасности вводится запас и принимается

Коэффициент 1,2 принимается в тех случаях, когда имеются основания ожидать отклонений условий работы от расчетных.

Проверка появления свободного уровня производится по формуле

где Δрв.у — потеря давления на подъем пароводяной смеси выше уровня воды в барабане, Па, определяемая по формуле

здесь ℓв.у — высота трубы над средним уровнем воды в барабане, м; φзаст — паросодержание застоя, определяемое для конечной скорости пара в трубе.

Опрокидывания циркуляции не произойдет, если Sпол уд опр(ℓ — ℓпо),

здесь S уд опр удельное давление опрокидывания, определяемое по средней приведенной скорости пара в слабообогреваемой трубе, Па. Значения S уд опр для труб с различными коэффициентами сопротивления приведены в [12].

Вводя коэффициент запаса, получаем выражение для проверки недопущения опрокидывания:

При вводе пароводяной смеси в паровое пространство барабана опрокидывание циркуляции невозможно и проверка необходима только на застой и образование свободного уровня воды в испарительной трубе. Когда пароводяная смесь подведена под уровень воды в барабане, возможны застой, образование свободного уровня и опрокидывание циркуляции.

Надежность движения потока в опускных трубах. Нормальное поступление воды в опускные трубы может нарушиться при захвате вместе с водой пара из барабана, появлении в трубах пара вследствие образования вихревых воронок над их входными сечениями, а также при закипании воды в обогреваемых опускных трубах. Наличие пара в опускной системе уменьшает массу среды в ней и может рассматриваться как дополнительное сопротивление циркуляционного контура. Уменьшение давления среды в спускных трубах, Па, при наличии в ней пара определяется по формуле

где оп — среднее напорное паросодержание в опускных трубах; ℓ— высота опускных труб, м.

Определяющим фактором захвата пара из барабана является скорость воды. При наличии в барабане перегородок, разделяющих подъемные и опускные трубы, если скорость воды в барабане составляет 0,2 м/с при давлении 10 МПа, захват пара имеет место при оп ≈ 0,05. Захват пара в опускные трубы при присоединении их к нижним барабанам котла, а также к верхним барабанам многобарабанных котлов, в которые пароводяная смесь вводится в небольшом количестве, практически не имеет места.

На входе воды из барабана в опускную трубу при большой скорости может образоваться воронка, глубина которой сравняется с уровнем воды в барабане, в результате чего пар будет захватываться в опускные трубы. Для предотвращения образования такой воронки скорость воды на входе в опускные трубы должна удовлетворять условию wоп 3

Уравнение теплового баланса:

где Qт — количество теплоты, подведенной к испарительным поверхностям нагрева; tм=t’- температура металла, принимаемая равной температуре кипения.

Максимально возможная скорость изменения давления в котле, МПа/с, при номинальной производительности, соответствующая мгновенному прекращению отбора пара при неизменном расходе топлива или прекращении подачи топлива при неизменном отборе пара, определяется из выражения

где Qт — тепловосприятие испарительных поверхностей котла, кВт; Dп.в — расход питательной воды в котле, кг/с; Vв и Vп — объемы воды и пара в котле, м 3 ; Gм — активная масса металла кипятильных труб, коллекторов и барабана, кг; Δhэк — недогрев воды, поступающей в барабан, кДж/кг; см — теплоемкость металла, кДж/(кг·К); А и В — симплексы, зависящие от давления, Выражение (8.20) получается при совместном решении (8.18) и (8.19).

Числитель выражения (8.20) показывает разницу между количеством теплоты, поступившей в котел и отданной с паром, а знаменатель характеризует количество теплоты, воспринимаемой или отдаваемой рабочим телом и металлом при изменении давления.

При падении давления кипение в опускных трубах не допускается при скоростях в них 0,8 м/с, а во всасывающих трубопроводах котлов с многократно-принудительной циркуляцией — при любых значениях скоростей.

Наибольшая возможная скорость изменения давления в первую минуту после нанесения возмущения при давлении в котле 2. 10 МПа составит примерно 0,008—0,03 МПа/с. Через 5 мин после нанесения возмущения скорость падения давления снижается в 2 раза, а через 10 мин — в 4 раза по отношению к скорости в первую минуту. При значительной скорости потока (большей 0,8 м/с) в опускных трубах возникающие при падении давления пузырьки пара увлекаются из опускных в подъемные трубы и нарушения нормальной циркуляции в контуре не происходит. При малых скоростях потока закипание воды в опускных трубах недопустимо, так как может привести к застою и опрокидыванию циркуляции.

Допустимая скорость падения давления, МПа/с, при которой отсутствует парообразование в опускных трубах, определяется по формуле

где Δроп — сопротивление опускной системы при исходном режиме, Па; Qоп— тепловосприятие опускных труб, кВт; Gм — масса металла опускной системы, кг; Fоп — площадь сечения опускных труб, м 2

В числителе выражения (8.21) указана разница между количествами теплоты, поступившей в котел и отданной паром, в знаменателе — количество теплоты, воспринятой или отданной рабочим телом и металлом при изменении давления.

Максимальная скорость подъема давления должна быть не больше 0,01—0,03 МПа/с для среднего и 0,04—0,08 МПа/с для высокого и сверхвысокого давления.

ЛЕКЦИЯ 9 (27)

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет