Оптимизация систем отопления и водоснабжения

А.З. Жук, Б.М. Козлов, Научно-Технологический Центр Энергосберегающих процессов и установок (НТЦ ЭПУ) ОИВТ РАН

В данной статье приведена краткая информация о принципах функционирования систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС), а также о правилах, которые необходимо соблюдать при их создании и модернизации, дается представление об устройстве тепловых пунктов. Здесь же приведена информация о теплобменном оборудовании, и о наиболее известных в нашей стране производителях этого оборудования. В предлагаемых рекомендациях учтены вопросы энергосбережения, решаемые теплотехническими приемами, а также путем введения в систему простейших приборов автоматического регулирования тепловых процессов (более подробная информация о методах автоматизации тепловых процессов и используемых для этой цели технических решениях и аппаратуре приведена в шестой главе второй части).

Важно отметить, что правильная организация схемы теплоснабжения учреждения, исправность аппаратуры регулирования и инженерных коммуникаций, сами по себе являются мощным инструментом энергосбережения.

Цель данной статьи дать читателю представление о возможных путях реконструкции и оптимизации систем теплоснабжения. Облегчить общение с профессиональными теплотехниками, приглашаемыми для проведения ремонта, реконструкции и наладки.

1. Системы отопления

Системы отопления присоединяются к водяным тепловым сетям по одной из следующих принципиальных схем:

а) по зависимой схеме – с элеватором (рис. 1); с насосным подмешиванием, (рис. 2-4) и непосредственно без подмешивания обратной воды (рис. 5);

б) по независимой схеме – через водяные подогреватели (рис. 6).

Системы отопления жилых и общественных зданий, школ и детских учреждений, а также помещения промышленных предприятий можно присоединять к тепловым сетям по зависимой схеме, если избыточное давление в обратном трубопроводе сети при нормальном или аварийном режимах не превышает 0,6 МПа.

Системы отопления зданий, на тепловом вводе которых разность напоров достаточна для нормальной работы элеватора (с учетом сопротивления системы отопления здания), подсоединяют к тепловой сети по элеваторной схеме.

Рис. 1. Схема узла элеваторного присоединения системы отопления к тепловым сетям.

FE — теплосчётчик, РР — регулятор расхода прямого действия, М — манометр, ТС — термометр сопротивления, Т — термометр, Э — элеватор.

Равномерность прогрева системы отопления зависит главным образом от расхода воды в системе. Для равномерного прогрева всех нагревательных приборов абонентской сети необходимо обеспечить в системе расчетную циркуляцию теплоносителя (воды), что возможно лишь при нормальной рабо- те подмешивающих устройств на тепловых пунктах (элеваторов или насосов). В двухтрубной системе отопления (отопительные приборы включены параллельно), присоединенной к тепловой сети через элеваторный узел, для этого необходимо, во-первых, снизить до минимума сопротивление самой системы и, во-вторых, использовать весь располагаемый напор на тепловом пункте в сопле для получения максимального коэффициента смешения, равного отношению количества подмешиваемой воды из обратного трубопровода к расходу воды из подающего трубопровода тепловой сети.

Рис. 2. Схема узла присоединения системы отопления с насосом на перемычке при статическом давлении системы, превышающем давление в обратном трубопроводе тепловой сети. FE — теплосчётчик, РР — регулятор расхода прямого действия, РН — регулятор напора прямого действия, М — манометр, ТС — термометр сопротивления, Т — термометр, Н — насос.

Рис. 3. Схема узла насосного присоединения системы отопления со статическим давлением, превышающем давление в подающем трубопроводе. FE — теплосчётчик, РР — регулятор расхода прямого действия, РН — регулятор напора прямого действия, РДН — регулятор давления непрямого действия, М — манометр, ТС — термометр сопротивления, Т — термометр, Н — насос.

Равномерность прогрева нагревательных приборов однотрубных отопительных систем (отопительные приборы включены последовательно) достигается созданием гидравлического режима, не допускающего значительного отклонения расхода воды в системе от расчетного. Рекомендуемое для двухтрубных отопительных систем использование избыточного напора на повышение коэффициента смешения элеватора в однотрубных системах недопустимо, так как повышение расхода воды в однотрубной системе сверх расчетного приводит к поэтажной тепловой разрегулировке.

Фактический коэффициент смешения a определяется по показаниям термометров Т1, Т2 и Т3 (см. рис. 1) на тепловом пункте по формуле:

Расход сетевой воды через отопительную систему должен регулироваться таким образом, чтобы температура воды после системы не превышала заданного значения.

Рис. 4. Схема узла присоединения системы отопления к тепловой сети с подмешивающим насосом на обратном трубопроводе. FE — теплосчётчик, РН — регулятор напора прямого действия, М — манометр, ТС — термометр сопротивления, Т — термометр.

Это достигается соответствующей настройкой регулятора расхода, при которой обеспечивается заданный перепад давлений до и после системы, как это показано на рис. 1. или до и после специальной дроссельной диафрагмы, установленной на подающем или обратном трубопроводах.

В случаях, когда на подающем трубопроводе теплового пункта установлен регулятор давления (рис. 2, 3, 5) расход воды через систему теплопотребления регулируется настройкой указанных регуляторов на соответствующий перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах.

Температура смешанной воды, поступающей в систему отопления, должна выдерживаться на требуемом уровне в соответствии с температурой наружного воздуха при расчетном расходе сетевой воды. Отклонение этой температуры от нормативной величины при расчетных температуре и расходе сетевой воды свидетельствует о несоответствии коэффициента смешения заданному значению.

При заданном коэффициенте смешения a температура смешанной воды T3 должна быть равна:

где T1 и T2 — температура воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах, °С.

При элеваторных присоединениях величина коэффициента смешения зависит от размеров камеры смешения (горловины) элеватора и диаметра выходного отверстия сопла.

Примерное значение оптимального диаметра камеры смешения определяется формулой

где G1 — расчетный расход сетевой воды, т/ч;

ap —расчетный коэффициент смешения, определяемый по формуле (1) путем подстановки значений расчетных температур;

h — потери напора в системе отопления, м, при расчетном расходе смешанной воды.

Диаметр выходного сечения сопла элеватора при расчетном располагаемом напоре перед ним с достаточной степенью точности может быть определен по формуле

Диаметр камеры смешения элеватора не должен превышать расчетной величины, определяемой по формуле (3), так как завышенный диаметр приводит к резкому снижению к. п. д. элеватора, вызывает необходимость в больших напорах перед элеватором и обычно приводит к снижению коэффициента смешения.

Присоединение систем отопления по схемам с насосным подмешиванием производится в следующих случаях:

а) с насосом на перемычке между обратным и подающим трубопроводами (рис. 2) — при недостаточном для работы элеватора располагаемом напоре на тепловом вводе и давлении в подающем трубопроводе, превышающем статическое давление отопительной системы не менее чем на 0,5—1,0 кгс/см2, но не выше допустимого для этой системы предела;

б) с насосом на подающем трубопроводе после подмешивающей перемычки между подающим и обратным трубопроводами (pис. 3) — при статическом давлении системы, равном или превышающем давление в подающем трубопроводе тепловой сети, или при необходимости увеличения располагаемого напора;

в) с насосом на обратном трубопроводе от системы отопления до (по ходу обратной воды) подмешивающей перемычки (рис. 4) — при давлении в обратном трубопроводе, превышающем допустимый предел для данной системы.

При отсутствии автоматических регуляторов на тепловых пунктах с насосным подмешиванием расчетные расходы сетевой воды в системах обеспечивают установкой дроссельных диафрагм после головной задвижки 1 на подающем трубопроводе (для схем на рис. 2 и 4) или задвижки 2 на обратном трубопроводе (для схемы на рис. 3). При необходимости расчетные коэффициенты смешения достигаются установкой соответствующих дроссельных диафрагм после задвижки 6, если насос установлен на перемычке между подающим и обратным трубопроводами, или после задвижки 7, если насос установлен на одном из этих трубопроводов.

Рис. 5. Схема узла непосредственного присоединения системы отопления со статическим давлением, превышающем статическое давление в тепловой сети. FE — теплосчётчик, РН — регулятор напора прямого действия, РДН — регулятор давления непрямого действия, М — манометр, ТС — термометр сопротивления, Т — термометр.

Присоединение систем отопления по независимой схеме (рис. 6) производится при необходимости гидравлической изоляции системы от тепловой сети при динамическом или статическом режимах.

Оптимизация системы отопления здания

Снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции

Системы отопления

Системы отопления являются основным потребителем тепловой энергии в организациях бюджетной сферы. Существует два направления снижения потребления тепловой энергии на отопление: оптимизация системы отопления здания и снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий.

Снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции является важной задачей экономии тепловой энергии, расходуемой на отопление зданий.

Тепловые потери зависят от конструкции ограждения, его толщины и примененных материалов. Основные потери тепла (до 80%) приходятся на наружные стены и остекление зданий. Потери тепла через наружные стены, в зависимости от высоты и конструкции строения, составляют в пределах 20-60% от общего расходуемого тепла. Потери тепла через оконные проемы, как правило, выше, чем через стены.

Снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции сводится к мероприятиям по утеплению, а именно:

• улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков путем установки дополнительного слоя из теплоизоляционного материала;

• замена старых оконных рам на современные стеклопакеты с двойным и тройным остеклением;

• уплотнение оконных и двойных проемов, заделка щелей, замена разбитых стекол.

Основные резервы энергосбережения лежат в области реконструкции ранее построенных объектов, т.к. многие ограждающие конструкции, применяемые ранее в строительстве, не соответствуют современным энергетическим требованиям, что приводит к повышенным тепловым потерям и, соответственно, большому расходу теплоты на отопление здания.

Реализация мероприятий по утеплению и реконструкции зданий с целью приведения ограждающих конструкций к современным требованиям позволяет обеспечить до 45% экономии тепловой энергии на отопление зданий.

Оптимизация работы системы отопления здания сводится преимущественно к автоматизации теплопотребления, что позволяет достичь ощутимого эффекта экономии тепла (до 20-30 %). Вместе с этим автоматизация позволяет существенно улучшить качество теплоснабжения, то есть подать потребителю тепловую энергию в соответствии с его потребностью, обеспечив необходимый комфорт.

Наиболее полно и эффективно задачи автоматизации могут быть реализованы с помощью автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов зданий (ИТП) с возможностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения объекта и пр. Экономия при установке таких ИТП достигается за счет компенсации инертности источника тепла в моменты изменения температуры наружного воздуха (погодная компенсация), а также за счет возможности автоматического снижения температуры внутри здания в ночное время и в выходные дни (для административных зданий, учебных корпусов и т.п.).

На рисунке 8.2 показан внешний вид автоматизированного теплового пункта здания.

Рисунок 8.2 – Внешний вид теплового пункта

Автоматизированный тепловой пункт включает в себя:

· средства регулирования (регулировочные клапаны с функцией дистанционного управления);

· средства контроля (датчики температуры, давления и расхода теплоносителя);

· средства управления (электронные блоки-регуляторы, управляющие регулировочными устройствами в соответствии с заложенной программой регулирования на основании информации, поступающей от средств контроля);

· дополнительное оборудование (трубопроводы, теплообменники, насосы).

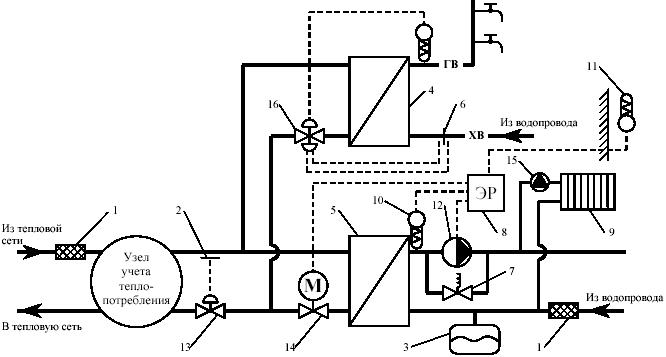

На рисунке 8.3 приведен пример схемы построения автоматизированного ИТП.

1 — сетчатый фильтр; 2 — датчик давления воды в трубопроводе; 3 — расширительный сосуд; 4 — водоподогреватель системы ГВС; 5 — водоподогреватель системы теплоснабжения; 6 — диафрагменный элемент; 7 — перепускной клапан; 8 — электронный регулятор; 9 — отопительный прибор; 10 — датчик температуры воды в трубопроводе; 11 — датчик температуры наружного воздуха; 12 — насос; 13 — регулятор перепада давления; 14 — регулирующий клапан с электроприводом; 15 — радиаторный терморегулятор; 16 — регулятор температуры с коррекцией по расходу.

Рисунок 8.3 – Схема автоматизации закрытой системы централизованного теплоснабжения здания при независимом присоединении отопления к тепловым сетям

В схеме на рисунке 8.7 погодную компенсацию расхода и температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляет одноканальный электронный регулятор (8), используя информацию датчиков температуры (10, 11) и управляя регулирующим клапаном (14), установленном в контуре греющего теплоносителя, и насосом (12) в контуре нагреваемой (водопроводной) воды системы отопления. Процесс регулирования может также корректироваться по дополнительно устанавливаемому в помещении датчику температуры внутреннего воздуха, учитывая инерционность здания и системы отопления.

Регулирование температуры воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) выполняет регулятор температуры прямого действия с коррекцией по расходу горячей воды (16). Эта схема регулирования предпочтительна при резком периодическом изменении расхода нагреваемой воды.

Примененный в схеме регулятор обеспечивает быстрый нагрев воды при открытии даже одного водоразборного крана и мгновенно закрывает подачу греющего теплоносителя в водоподогреватель при прекращении водоразбора в системе ГВС.

Для стабилизации гидравлического режима в тепловых сетях и улучшения работы регулирующих клапанов в системах отопления и ГВС в схеме предусмотрен моноблочный регулятор перепада давления (13).

Перепускной клапан (7) устанавливается в том случае, если радиаторы отопления оборудованы терморегуляторами (15), и обеспечивает циркуляцию воды через насос в случае их полного закрытия.

Радиаторные терморегуляторы устанавливаются в системе отопления здания перед отопительными приборами на трубе, подающей в него горячую воду, и позволяют осуществлять автоматическое регулирование температуры воздуха в помещении. Терморегулятор настраивается на температуру воздуха от 6°С до 26°С и автоматически поддерживает заданную температуру, изменяя количество проходящей через отопительный прибор горячей воды и, соответственно, его теплоотдачу без использования электрической или другой внешней энергии.

Сокращая подачу «излишнего» тепла от отопительного прибора в периоды теплопоступлений от солнечных лучей, людей, электробытовых устройств термостат исключает перегрев помещения, обеспечивая в нем комфортную температуру воздуха и экономя при этом до 10-20% потребляемой на отопление энергии. Наибольший эффект достигается совместно с проведением теплосберегающих мероприятий, направленных на снижение теплопотерь здания, которые также описаны в этой главе.