Цель и назначение отопления

Основная цель отопления — создание тепловых условий в помещениях , благоприятных для жизни и деятельности человека . Комфортные условия в холодное время года обеспечиваются , если поддерживать определенную температуру воздуха в помещении .

Отопление начинают при устойчивом в течение 5 сут . понижении температуры наружного воздуха до 8 °С и ниже , когда теплопоступлений в помещение уже недостаточно для поддержания нормальной температуры . Заканчивают отопление при устойч и вом повышении температуры наружного воздуха выше 8 °С также в течение 5 сут . Продолжительность отопления домов в холодное время года называют отопительным сезоном . На большей территории России , характеризующейся суровой и длительной зимой , отопительный сезон 6-8, а на севере страны 9- 11 мес . Длительность отопительного сезона устанавливают на основании многолетних на блюдений как среднее количество дней в году с устойчивой среднесуточной температурой воздуха 8 °С и ниже . Так , в Московской обл . продолжительность отопительного сезона 213 сут .

Суровость или мягкость зимы выражают количеством градусо-суток , т . е . произведением количества суток действия отопления на разность внутренней и наружной температур , средней для этого периода времени . Если количество градусо — суток для Московской обл . равно 4600, то на севере Красноярского края доходит до 12800.

Под влиянием разности межд у температурой внутреннего t в и наружного t н воздуха возникают теплопотери через наружные ограждения и для поддержания необходимой t в требуется подача теплоты в помещения , т . е . отопление . Теплозатраты на отопление домов и сооружений очень велики , поэтому для этой цели приходится расходовать до 1/3 добываемого топлива .

Отопление предназначено для подачи в помещения дома тепловой энергии в количестве , равном теплопотерям . Следовательно , при понижении температуры наружного воздуха , а также при усилении ветра подача теплоты в помещения должна увеличиваться , а при повышении наружной температуры — уменьшаться .

Кроме внешних метеорологических условий на температуру отапливаемых помещений влияют теплопоступления от бытовых источников , что требует изменения теплоподачи отопительных установок . Поэтому отопительные установки должны регулировать количество теплоты , изменяющееся в соответствии с теплопотерями .

К отопительным установкам предъявляют следующие требования :

— санитарно — гигиенические ( поддержание равномерной температуры помещений , ограничение температуры нагревательной поверхности и возможность ее очистки );

— архитектурно — строительные ( соответствие планировки помещений , компактность , эстетичность );

— экономические ( невысокие капитальные вложения и небольшой расход металла и энергии );

— эксплуатационные ( безотказность и долговечность , простота и удобство управления , бесшумность и безопасность действия ).

Отопительная установка — одно из основных конструктивных элементов системы отопления , которая представляет собой совокупность отдельных элементов , предназначенных для получения , переноса и передачи необходимого количества тепловой энергии во в се обогреваемые помещения .

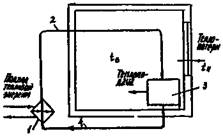

Система отопления ( рис . 1) состоит из отопительной установки 1 ( котла или генератора теплоты ) для получения тепловой энергии при сжигании топлива или от другого источника , отопительных приборов 3 для теплопередачи в помещения , теплопроводов подающего 2 и обратного 4, сети труб или каналов для теплопереноса от котла к отопительным приборам . Теплоперенос осуществляется теплоносителем жидким ( вода , антифриз ) или газообразным ( пар , воздух ). В зависимости от вида теплоносителя системы отопления могут быть водяными , паровыми или воздушными .

Рис . 1. Принципиальная схема системы отопления

В системах отопления сельских односемейных жилых домов получение , перенос и передача теплоты происходят непосредственно в отопительной установке . Теплопереносящая среда может нагреваться горячей водой или горячим газом , образующимся при сжигании какого — либо топлива ( например ; природного газа ).

В системах отопления с использованием электрической энергии теплоперенос осуществляется жидким или газообразным теплоносителем , либо без не г о — непосредственно через твердую среду . В сельской местности в основном применяются водяные системы отопления . Системы парового и воздушного отопления менее надежны и применяются крайне редко .

Надежность систем отопления , т . е . свойство обеспечивать заданную теплоотдачу в помещения в течение требуемого периода времени ( ряда отопительных сезонов ), различна . Наибольшую надежность, которая обусловлена прежде всего безотказность ю ( непрерывным сохранением работоспособности ), а также сравнительную долговечность имеют системы водяного отопления ( срок службы 30-35 лет ), управляемые и безотказные в эксплуатации . Менее надежны системы парового отопления , более сложные по конструкции и в обслуживании , недолговечные ( срок службы паропроводов примерно 10 лет , конденсатопроводов около 4 лет ). Невысокую надежность имеют также системы воздушного отопления из — за возможности нарушения распределения воздуха по помещениям , поскольку воздуховоды из кровельной и тонколистовой стали недолговечны , а из кирпича , блоков , плит и других материалов недостаточно плотны .

Учитывая существенные преимущества водяных систем отопления и их широкое применение в сельской местности , рассмотрим эти системы более подробно .

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)

Научно-исследовательская (творческая) работа «Экономичность различных видов отопления в жилых помещениях»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| munitsipalnoe_obshcheobrazovatelnoe_uchrezhdenie.doc | 402 КБ |

| issledovanie_na_temu.ppt | 2.93 МБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Потаповская средняя общеобразовательная школа»

Волгодонского района Ростовской области

Научно-исследовательская (творческая) работа

«Экономичность различных видов отопления в жилых помещениях»

Новикова Надежда, ученица 11 класса

Руководитель: Скляров Михаил Михайлович,

- Введение 3

- Теоретическая часть 4

- Практическая часть 12

- Заключение 16

- Литература 17

- Приложения 18

С наступлением холодов проблема отопления напоминает о себе все чаще и чаще. Чем отопить свой дом, чтобы сделать его максимально комфортным и экономичным для жилья?

Мы тратим очень большую сумму денег за коммунальные услуги, не предполагая, что это может обходиться гораздо дешевле.

Основная цель отопления — создание теплового комфорта в помещениях, т.е. тепловых условий, благоприятных для жизни деятельности человека. Тепловой комфорт в холодное время года обеспечивается, если поддерживать определенную температуру воздуха в помещении, температуру внутренней поверхности наружных ограждений и поверхности отопительных установок.

Выявить наиболее экономичный вид отопления жилых помещений.

1) Рассчитать количество теплоты, которое необходимо для отопления:

А) Трехкомнатной квартиры

Б) Дома с газовым отоплением

В) Дома с печным отоплением

2) Выяснить оплату отопления за 6 месяцев.

3) Провести сравнительный анализ различных систем отопления.

4) Рекомендации по видам отопления.

- Изучение научной литературы.

3.Сравнительный анализ полученных результатов.

2. Теоретическая часть.

2.1 Историческая справка.

Среди тех, кто внес значительный вклад в развитие идей термодинамики, были Б. Томпсон (граф Румфорд), Р. Майер и Дж. Джоуль.

Заслугой Томпсона является опровержение бытовавшей в XVIII в. теории «калорической жидкости», которая перетекает из одного тела в другое при нагревании или охлаждении. При этом (по аналогии с течением воды) полное количество калорической жидкости должно сохраняться. Наблюдая сильное нагревание, возникавшее в результате сверления стволов пушек на оружейном заводе, Томпсон заметил, что это невозможно объяснить перетеканием калорической жидкости от других тел, тем более что эффект накапливался, т.е. теплота каким-то образом генерировалась. Он попытался провести количественные эксперименты. В одном из них для охлаждения сверла использовалась вода. Томпсон измерял рост температуры воды вплоть до кипения и, как он вспоминал, «заметил удивленное выражение лиц окружающих, когда они увидели, что вода закипела без всякого огня». Томпсон пришел к выводу, что теплота не является материальной субстанцией, так как опыт свидетельствовал, что количество этой субстанции может неограниченно возрастать. Он высказал предположение, что нагревание являлось результатом той работы, которую совершали силы трения.

Важный, но, к сожалению, не оцененный современниками вклад в установление закона сохранения энергии в приложении к тепловым процессам внес немецкий врач Р. Майер. Именно он, сравнивая цвет венозной крови у людей, живущих на севере и на юге, первым с определенностью высказал утверждение, что теплота есть просто иная форма энергии.

Устройство, с помощью которого Дж. Джоуль в 1847 г. доказал, что механическая и тепловая энергия могут переходить из одной формы в другую, и измерил механический эквивалент количества теплоты, состояло из двух массивных тел массами М/2, подвешенных на нитях так, что при своем движении вниз с высоты h они раскручивали систему погруженных в воду легких лопастей. Сосуд с водой был теплоизолирован. Таким образом, нагревание массы m воды можно было отнести за счет механической работы, совершенной вращающимися лопастями, которые, в свою очередь, получали кинетическую энергию вращения за счет изменения потенциальной энергии опускающихся грузов. Если признать справедливость закона сохранения энергии в любых формах, то механическая работа должна равняться количеству теплоты, затраченной на нагревание воды:

A = dU = Мgh = Q = cVmdT.

Джоуль сравнил значения A в Дж (сам Джоуль употреблял, конечно, другие единицы работы) и Q в калориях, которые являются устаревшими единицами измерения количества теплоты (1 ккал равна тому количеству теплоты, которое нужно, чтобы нагреть 1 кг воды на 1 °С в интервале от 14,5 до 15,5 °С). Полученный Джоулем результат (1 кал = 4,15 Дж) несколько отличался от известного теперь:

Однако следует признать, что для своего времени точность опыта Джоуля была очень высокой.

2.2 Внутренняя энергия

Одной из основных величин, используемых в термодинамике, является внутренняя энергия тела. Внутренняя энергия — это энергия движения и взаимодействия частиц (молекул), из которых состоит тело.

При этом мы исключаем из рассмотрения механическую энергию тела, как единого целого. (считаем, что тело неподвижно в данной системе отсчета и потенциальная энергия его взаимодействия с другими телами равно 0).

Внутренняя энергия макроскопического тела равна сумме кинетических энергий беспорядочного движения всех молекул (или атомов) тела и потенциальных энергий взаимодействия всех молекул друг с другом.

Формула для внутренней энергии для идеального газа:

где i- число степеней свободы.

Число степеней свободы — это число возможных независимых направлений движения молекулы.

Внутренняя энергия одноатомного газа:

Внутренняя энергия двухатомного газа:

Существует два способа изменения внутренней энергии системы: теплопередача и совершение работы.

Теплопередача – процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы.

Мерой передачи энергии является количество теплоты.

Количество теплоты, получаемое телом, — энергия, передаваемая телу из вне в результате теплопередачи.

Теплопередача (теплообмен) — это процесс обмена энергией между системой и окружающими ее телами; при этом нет изменения внешних параметров состояния системы (P, V, T). Теплопередача осуществляется либо путем непосредственного взаимодействия частиц системы с частицами среды при их случайных столкновениях (теплопроводность, конвекция), либо путем обмена электромагнитным излучением (лучеиспускание). Например, при столкновении «холодного» и «горячего» газов молекулы нагретого газа передают энергию (при случайных столкновениях) молекулам холодного газа. Вода в море в дневное время прогревается (получает энергию) за счет излучения, посылаемого Солнцем. Энергия, полученная или отданная системой в процессе теплопередачи, называется количеством тепла. Количество тепла Q измеряется в Джоулях (Дж) и является величиной скалярной. Q > 0 (положительная величина), если система получает тепло;

1. Нагревание и охлаждение веществ. Удельная теплоемкость вещества

Нагревание — процесс, при котором при подводе количества тепла Q температура вещества (твердого тела, жидкости или газа) линейно повышается (рис. 1). Количество тепла, необходимое для нагревания вещества массой m, определяется по формуле

где t1 и t2 — начальная и конечная температуры нагрева; с — удельная теплоемкость вещества.

Охлаждение — процесс, при котором при отводе количества тепла Q температура вещества линейно понижается.

Удельная теплоемкость вещества — величина, равная количеству тепла, необходимому для нагревания единицы массы вещества на один градус. Удельная теплоемкость измеряется в К (К — градус по шкале Кельвина). 2. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.

Плавление — процесс превращения твердого тела в жидкость. Этот процесс для разных веществ происходит при определенной температуре плавления. Пока твердое тело не расплавится температура плавления tпл остается постоянной.

Обратный процесс, при котором жидкость переходит в твердую фазу, называется кристаллизацией. Количество тепла Q, которое нужно для плавления вещества массой m, можно рассчитать как

где l — удельная теплота плавления. Удельная теплота плавления равна количеству тепла, необходимому для расплавления единицы массы вещества. Измеряется величина l в Джоулях на килограмм.

3. Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования

Парообразование (кипение) — процесс превращения жидкости в пар. Этот процесс для разных жидкостей происходит при конкретной температуре кипения. Пока жидкость кипит, температура кипения t кип остается неизменной.

Обратный процесс, при котором пар переходит в жидкость, называют конденсацией.

Количество тепла, необходимое для превращения жидкости массой m в пар:

где r — удельная теплота парообразования

Удельная теплота парообразования равна количеству тепла, которое нужно для превращения единицы массы жидкости в пар. Величина r измеряется в Джоулях на килограмм.

4. Горение топлива. Удельная теплота сгорания

Количество тепла, выделяющееся при сгорании топлива массой m рассчитывается по формуле:

где q — удельная теплота сгорания топлива.

Удельная теплота сгорания топлива q численно равна количеству тепла, выделенному при сгорании единицы массы топлива. Величина q измеряется в Джоулях на килограмм.

2.4 Тепловые сети.

Для отопления жилых домов используют теплосети.

Тепловая сеть — это система прочно и плотно соединенных между собой участников теплопроводов, по которым теплота с помощью теплоносителей (пара или горячей воды) транспортируется от источников к тепловым потребителям.

Основными элементами тепловых сетей являются трубопровод, состоящий из стальных труб, соединенных между собой с помощью сварки, изоляционная конструкция, предназначенная для защиты трубопровода от наружной коррозии и тепловых потерь, и несущая конструкция, воспринимающая вес трубопровода и усилия, возникающие при его эксплуатации.

Наиболее ответственными элементами являются трубы, которые должны быть достаточно прочными и герметичными при максимальных давлениях и температурах теплоносителя, обладать низким коэффициентом температурных деформаций, малой шероховатостью внутренней поверхности, высоким термическим сопротивлением стенок, способствующим сохранению теплоты, неизменностью свойств материала при длительном воздействии высоких температур и давлений.

Снабжение теплотой потребителей (систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов) состоит из трех взаимосвязанных процессов: сообщения теплоты теплоносителю, транспорта теплоносителя и использования теплового потенциала теплоносителя. Системы теплоснабжения классифицируются по следующим основным признакам: мощности, виду источника теплоты и виду теплоносителя.

По мощности системы теплоснабжения характеризуются дальностью передачи теплоты и числом потребителей. Они могут быть местными и централизованными. Местные системы теплоснабжения — это системы, в которых три основных звена объединены и находятся в одном или смежных помещениях. При этом получение теплоты и передача ее воздуху помещений объединены в одном устройстве и расположены в отапливаемых помещениях (печи). Централизованные системы, в которых от одного источника теплоты подается теплота для многих помещений.

По виду источника теплоты системы централизованного теплоснабжения разделяют на районное теплоснабжение и теплофикацию. При системе районного теплоснабжения источником теплоты служит районная котельная, теплофикации-ТЭЦ.

По виду теплоносителя системы теплоснабжения делятся на две группы: водяные и паровые.

Теплоноситель – среда, которая передает теплоту от источника теплоты к нагревательным приборам систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Теплоноситель получает теплоту в районной котельной (или ТЭЦ) и по наружным трубопроводам, которые носят название тепловых сетей, поступает в системы отопления, вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий. В нагревательных приборах, расположенных внутри зданий, теплоноситель отдает часть аккумулированной в нем теплоты и отводится по специальным трубопроводам обратно к источнику теплоты.

В водяных системах теплоснабжения теплоносителем служит вода, а в паровых — пар. В Беларуси для городов и жилых районов используются водяные системы теплоснабжения. Пар применяется на промышленных площадках для технологических целей.

Но в нашей стране много домов, которые имеют печное отопление их отапливают дровами, углем или устанавливают специальные газовые котлы.

Рассчитаем объем в 3-х комнатной квартире и доме:

- Рассчитаем массы воздуха в каждой комнате:

- Вычислим внутреннюю энергию.

4.Рассчитаем количество теплоты, которое необходимо для нагревания помещения на 25С.

Q= cm( t1 – t2) (с=1,01 кДж/кг*К)

5.Рассчитаем внутреннюю энергию, которую приобрел воздух при нагревании на 25С.

6.Рассчитаем количество топлива, необходимого для нагревания этой массы воздуха за 1 день.

Удельная теплота сгорания:

А) каменный уголь q= 29 МДж/кг

Б) СН 4 (метан) q= 44 МДж/кг

В) дерево q= 13 МДж/кг

7.) Рассчитаем количество необходимого топлива с учетом того, что отопительный сезон длится 6 месяцев.(N=180 дней)

M= N*m (M-масса топлива за 6 месяцев)

8.) расчет стоимости, Ц=N*M*ц(ц-цена 1 кг топлива)

№1. Таблица объемов. Вычислим объем каждой комнаты, зная её площадь и высоту.