- Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

- Разновидности разводки отопления

- Однотрубная схема отопительных систем

- Двухтрубная схема отопительных систем

- Двухтрубная классическая разводка

- Попутная схема или «петля Тихельмана»

- Веерная (лучевая)

- Разновидности подключения радиаторов

- Боковое подключение

- Диагональное подключение

- Нижнее подключение

- ТЕМА 5. ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ Общие сведения об отоплении. Классификация систем отопления

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

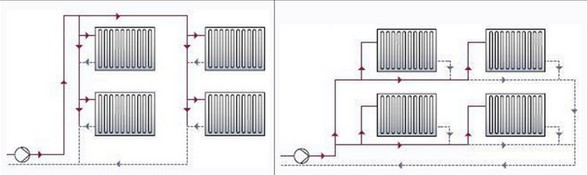

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

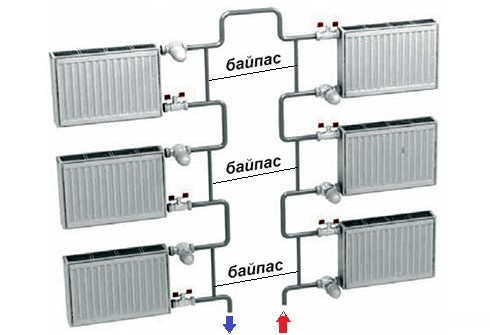

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

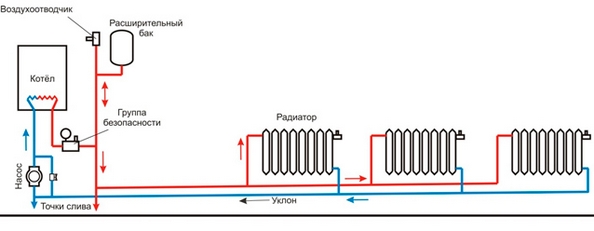

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

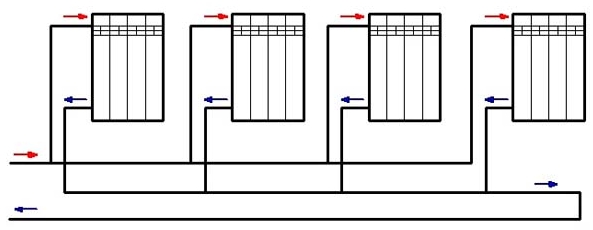

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

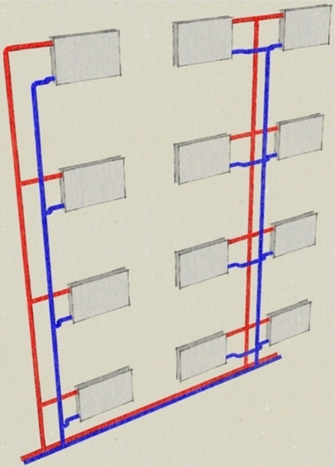

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

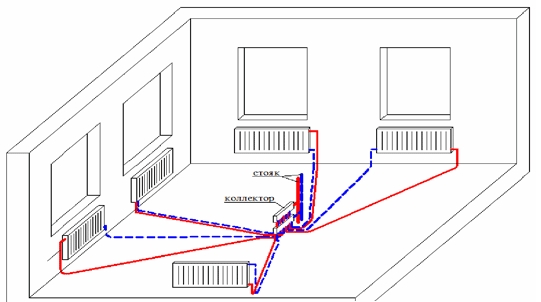

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

- Боковое (стандартное) подключение;

- Диагональное подключение;

- Нижнее (седельное) подключение.

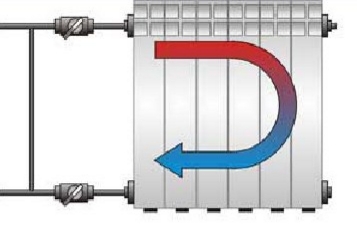

Боковое подключение

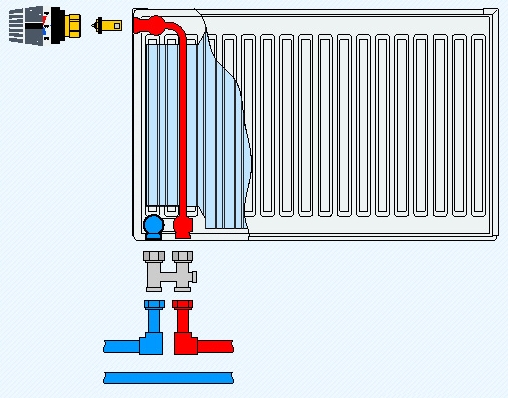

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

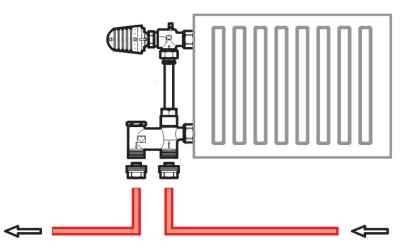

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

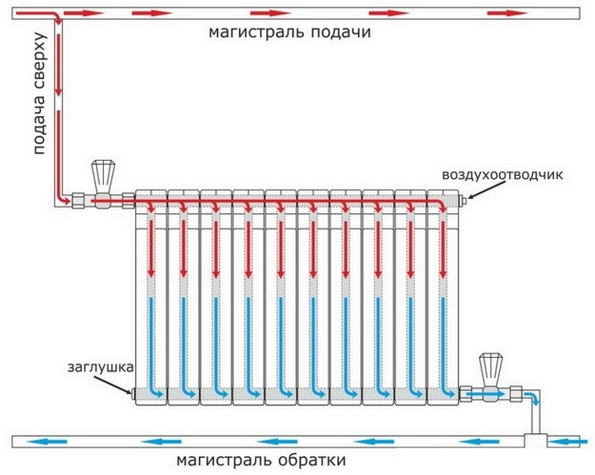

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

ТЕМА 5. ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ Общие сведения об отоплении. Классификация систем отопления

1 ТЕМА 5. ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ 5.1. Общие сведения об отоплении. Классификация систем отопления Системой отопления называется совокупность конструктивных элементов со связями между ними, предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого количества теплоты в обогреваемое помещение. Каждая система отопления включает в себя три основных конструктивных элемента (рис.5.1): 1 теплоисточник элемент для получения теплоты; 2 теплопроводы элементы для переноса теплоты; 3 отопительные приборы Рисунок 5.1. Принципиальная схема системы элементы для передачи теплоты в помещение. отопления В качестве теплоисточника для системы отопления может служить отопительный котельный агрегат или теплообменный аппарат, передающий теплоту от первичного теплоносителя теплоносителю системы отопления. Перенос теплоты по теплопроводам осуществляется с помощью жидкой или газообразной рабочей среды. Жидкая (вода и другие жидкости) или газообразная (пар, воздух, газ) среда, перемещающаяся в системе отопления, называется теплоносителем [16]. К системам отопления предъявляются разнообразные требования. Все их условно можно разделить на пять групп: санитарно-гигиенические обеспечение требуемых соответствующими строительными нормами и правилами температур во всех точках помещения и поддержание температур внутренних поверхностей наружных ограждений и отопительных приборов на определенном уровне; экономические обеспечение минимума приведенных затрат по сооружению и эксплуатации, определяемого технико-экономическим сравнением вариантов различных систем, небольшого расхода металла, экономия тепловой энергии при эксплуатации; архитектурно-строительные обеспечение соответствия архитектурно-планировочным и конструктивным решениям здания, увязка

2 размещения отопительных элементов со строительными конструкциями, хорошая сочетаемость с внутренней архитектурной отделкой помещения, минимальная площадь, занимаемая системой отопления; производственно-монтажные обеспечение монтажа индустриальными методами с максимальным использованием унифицированных узлов заводского изготовления при минимальном количестве типоразмеров, сокращение трудовых затрат при монтаже; эксплутационные простота и удобство обслуживания, управления и ремонта, надежность, безопасность и бесшумность действия. Наиболее важны санитарно-гигиенические и эксплутационные требования, которые обуславливаются необходимостью поддерживать заданную температуру в помещениях в течение отопительного сезона и всего срока службы системы. По взаимному расположению основных элементов системы отопления бывают центральные (системы отопления, предназначенные для отопления нескольких помещений из одного теплового пункта, где находится теплогенератор; в таких системах теплота вырабатывается за пределами отапливаемых помещений, а затем с помощью теплоносителя по теплопроводам подается в помещения, через отопительные приборы теплота отдается, а теплоноситель возвращается в тепловой пункт) и местные (системы, в которых все три основных элемента конструктивно объединены в одном устройстве, установленном в обогреваемом помещении: печь, газовые и электрические приборы, воздушно-отопительные агрегаты); По виду теплоносителя в системе отопления (вторичного теплоносителя) системы бывают водяные, паровые, воздушные и газовые. Теплоносителем для системы отопления в принципе может быть любая среда, обладающая хорошей способностью аккумулировать тепловую энергию и изменять теплотехнические свойства, подвижная, дешевая, не ухудшающая санитарные условия в помещениях, позволяющая регулировать отпуск теплоты, в том числе и автоматически. Наиболее распространенные виды теплоносителя вода, водяной пар, воздух, нагретые газы. Вода представляет собой практически несжимаемую жидкую среду со значительной плотностью и теплоемкостью. Вода изменяет плотность, объем и вязкость в зависимости от температуры, а температуру кипения в зависимости от давления. Вода способна сорбировать и выделять газы при изменении температуры и давления. При использовании воды в качестве теплоносителя обеспечивается довольно равномерная температура поме-

3 щений, можно ограничить температуру поверхности отопительных приборов, сокращается по сравнению с другими теплоносителями площадь поперечного сечения труб, достигается бесшумность движения в трубах. Недостатками применения воды являются значительный расход металла и большое гидростатическое давление в системах; тепловая инерция воды замедляет регулирование теплопередачи приборов [16]. Пар является легкоподвижной средой со сравнительно малой плотностью. Температура и плотность пара зависят от давления. Пар значительно изменяет объем и энтальпию при фазовом превращении. При использовании пара сравнительно сокращается расход металла за счет уменьшения площади приборов и поперечного сечения конденсатопроводов, достигается быстрое прогревание приборов. Гидростатическое давление пара в вертикальных трубах по сравнению с водой минимально. Однако пар как теплоноситель не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, его температура высока и постоянна при данном давлении, что не обеспечивает регулирования теплопередачи приборов, движение его в трубах сопровождается шумом. Воздух является легкоподвижной средой со сравнительно малыми вязкостью, плотностью и теплоемкостью, изменяющей плотность и объем в зависимости от температуры. При использовании воздуха можно обеспечить быстрое изменение или равномерность температуры помещений, избежать установки отопительных приборов, совмещать отопление с вентиляцией помещений, достигать бесшумности его движения в каналах. Недостатками являются его малая теплоаккумулирующая способность, значительные площади поперечного сечения и расход металла на воздуховоды, относительно большое падение температуры по длине воздуховодов. Нагретые газы образуются при сжигании твердого, жидкого или газообразного топлива, имеют сравнительно высокую температуру и применимы для отопления в тех случаях, когда в соответствии с санитарногигиеническими требованиями удается ограничить температуру теплоотдающей поверхности приборов. Широкое распространение в зданиях любого назначения получили системы водяного отопления. Паровые системы чаще применяются в промышленных и ряде общественных зданий (при наличии пара на технические нужды) при кратковременном пребывании в них людей. Паровое отопление рекомендуется для дежурного отопления. Воздушное отопление, совмещенное с вентиляцией, применяется в производственных зданиях с выделениями вредностей и влаги, а также для дежурного отопления.

4 Основным технико-экономическим показателем систем отопления является масса металла, расходуемого на изготовление основных элементов при том или ином теплоносителе, существенно влияющая на капитальные и эксплутационные затраты в системе отопления. В этом отношении наиболее экономичными являются паровые системы отопления. Однако из соображений санитарно-гигиенических требований эти системы являются менее приемлемыми из-за высокой температуры теплоотдающих поверхностей Системы водяного отопления Как было сказано выше водяное отопление благодаря ряду преимуществ перед другими системами получило в настоящее время наиболее широкое распространение. Для ознакомления с устройством и принципом действия системы отопления рассмотрим схему системы, представленную на рисунке 5.2. Рисунок 5.2. Принципиальная схема водяной системы отопления с естественной циркуляцией

5 Вода нагретая в теплогенераторе К до температуры t г поступает через теплопровод главный стояк 1 в подающие магистральные теплопроводы (соединительные трубы между главным и подающими стояками) 2. По подающим магистральным теплопроводам горячая вода поступает в подающие стояки 8 (соединительные трубы между магистралями и подводками к отопительным приборам). Затем по подающей подводке 11 вода поступает в отопительный прибор 9 и по обратной подводке 12 снова попадает в стояк. Так теплоноситель последовательно проходит через все отопительные приборы, присоединенные к стояку. Из отопительных приборов охлажденная вода с температурой t o по обратной магистрали 13 возвращается в теплогенератор К, где она снова подогревается до температуры t г, и так циркуляция идет по замкнутому кольцу. Система водяного отопления гидравлически замкнута и имеет определенную вместимость, то есть постоянный объем заполняющей ее воды. При повышении температуры воды она расширяется и в замкнутой заполненной водой системе отопления внутреннее гидравлическое давление может превысить прочность его элементов. Чтобы этого не произошло, в системе предусматривают устройство расширительного бака 3, предназначенного для вмещения прироста объема воды при ее нагревании, а также для удаления через него воздуха в атмосферу. Расширительный бак снабжен расширительной трубой, контрольной трубой, переливной трубой 4 и циркуляционной 5. Расширительный бак устанавливается в наивысшей точке системы отопления, обычно на чердаке здания. Он изолируется для предотвращения замерзания воды. При отсутствии чердака его устанавливают в специальном боксе на чердачном перекрытии, в лестничной клетке или верхнем техническом этаже. При естественной циркуляции и верхней разводке расширительный бак присоединяют в высшей точке подающей магистрали. Для регулирования теплоотдачи отопительными приборами на подводке к ним устанавливается регулировочный кран 10. Перед пуском в действие каждая система заполняется водой из водопровода 15 через обратную линию до контрольной трубы в расширительном баке. После этого прекращают заполнение системы водой. Для опорожнения всей системы используют спускную трубу 16. Для отключения стояка и его опорожнения в ходе эксплуатации системы закрывают вентили или краны 6 на стояке. Из тройника 7, установленного в нижней части стояка, вывертывают пробку и к штуцеру тройника присоединяют гибкий шланг, по которому воды из труборовода и при-

6 боров стекает в канализацию. Чтобы вода быстрее стекала, из верхнего тройника 7 тоже выкручивают пробку. Для отключения отдельных частей системы отопления в процессе эксплуатации на магистралях устанавливается запорная арматура 14. Как видно из рассмотренного выше, системы водяного отопления включают в себя следующие основные элементы: теплогенератор, главный стояк, магистральные теплопроводы (подающий и обратный), стояки (ветви), подводки, отопительные приборы, расширительный бак, запорнорегулирующую арматуру. Классификация систем водяного отопления производится по следующим основным признакам. По способу циркуляции теплоносителя системы водяного отопления подразделяются на гравитационные (с естественной циркуляцией воды за счет разности плотностей холодного и горячего теплоносителя) и с искусственной циркуляцией (вода в системе циркулирует под действием давления, создаваемого насосом). По расположению подающей и обратной магистралей системы водяного отопления бывают с верхней разводкой (в этом случае подающая магистраль прокладывается по чердаку или под потолком верхнего этажа и располагается выше отопительных приборов, а обратная магистраль прокладывается в подвале, по полу первого этажа или в подпольных каналах, то есть ниже всех отопительных приборов), с нижней разводкой (подающая и обратная магистрали располагаются прокладываются в подвале по полу первого этажа или в подпольных каналах ниже отопительных приборов) и с опрокинутой циркуляцией (в этом случае обратная магистраль располагается выше отопительных приборов, а подающая магистраль ниже всех отопительных приборов). По направлению движения воды в магистралях системы водяного отопления подразделяют на тупиковые, когда горячая и обратная вода в магистралях движется в противоположных направлениях, и с попутным движением, когда направления движения воды в магистралях совпадают. По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, системы бывают горизонтальные, в которых трубы, соединяющие приборы, расположены горизонтально и называются ветвями, и вертикальные, в которых трубы, соединяющие приборы, располагаются вертикально и называются стояками. По схеме присоединения отопительного прибора к трубопроводу системы водяного отопления делятся на однотрубные, в которых горячая

7 вода подается в приборы и охлажденная вода отводится из них по одному стояку и теплоноситель последовательно проходит через все приборы, присоединенные к этому стояку, и двухтрубные, в которых горячая вода поступает в прибор по одним (подающим) стоякам, а охлажденная вода отводится по другим (обратным) и теплоноситель, пойдя через какой-то прибор, через другой на этом же стояке уже не проходит. При выборе схемы системы отопления необходимо учитывать особенности его теплового режима. Это, прежде всего, действие инфильтрации наружного воздуха и солнечной радиации. Зимой инфильтрация переохлаждает нижние этажи, поэтому в многоэтажных зданиях целесообразно применение систем с подачей теплоносителя «снизу вверх» (с опрокинутой циркуляцией) и с позонным делением по высоте здания. Охлаждающее действие инфильтрации связано с ориентацией ограждений помещений. В связи с эти желательно предусматривать пофасадное разделение системы отопления. Необходимо также учитывать и конструктивные особенности систем. Так системы двухтрубные эффективно работают в невысоких зданиях (2-3 этажа), а в более высоких строениях подвергаются разрегулировке. Поэтому в многоэтажных зданиях рекомендуется использовать однотрубные системы. Системы с верхней разводкой применяются в зданиях с чердаками, системы с нижней разводкой в зданиях без чердаков Размещение элементов системы отопления в здании Трубы систем центрального отопления предназначены для подачи в приборы и отвода из них необходимого количества теплоносителя, поэтому их называют теплопроводами. Теплопроводы вертикальных систем отопления подразделяют на магистрали, стояки и подводки. Теплопроводы горизонтальных систем, кроме магистралей, стояков и подводок, имеют еще и горизонтальные ветви. Для пропуска теплоносителя используют трубы металлические (стальные, медные, свинцовые и др.), неметаллические (полимерные, стеклянные и др.) и металлополимерные. Соединение теплопроводов между собой, с отопительными приборами и арматурой может быть неразборным (сварным, спайным) и разборным (резьбовым). Прокладка труб в помещениях может быть открытой и скрытой. В основном применяют открытую прокладку как более простую и дешевую.

8 Скрытая прокладка предусматривается только в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями. Размещение подводки соединительной трубы между стояком или ветвью и прибором зависит от вида отопительного прибора и положения труб в системе отопления. Подающую и обратную подводки прокладывают горизонтально (при длине до 500 мм) или с уклоном (5-10 мм на всю длину подводки). Подводки в зависимости от положения продольной оси прибора по отношению к оси труб могут быть прямыми и с отступом, называемым «уткой». Размещение стояков соединительных труб между магистралями и подводками зависит от положения магистралей и размещения подводок к отопительным приборам. Стояки прокладываются, как правило, у наружных стен открыто. Расстояние от поверхности штукатурки до трубы должно быть 3,5 см. Двухтрубные стояки размещают на расстоянии 80 мм между осями труб, причем подающие стояки располагают справа (при взгляде из помещения). В местах пересечения междуэтажных перекрытий трубы заключают в гильзы для обеспечения свободного их движения при тепловом удлинении. Размещение магистрали соединительной трубы между местным тепловым пунктом и стояками определяется назначением и шириной здания, видом системы отопления. В производственных зданиях магистрали прокладывают по стенам, колоннам под потолком, в средней зоне или у пола, в ряде случаев магистрали прокладывают на технических этажах и подпольных каналах. В гражданских зданиях шириной до 9 м магистрали можно прокладывать вдоль их продольной оси (если не предусматривается пофасадное регулирование работы системы). Так же размещаются магистрали при стояках, находящихся у внутренних стен здания. В гражданских зданиях шириной более 9 м рационально использовать две разводящие магистрали вдоль каждой фасадной стены (рис.5.3). При этом не только сокращается протяженность труб, но и становится возможным эксплутационное регулирование теплоотдачи отдельно для каждой стороны здания пофасадное регулирование. Рисунок 5.3. Схемы размещения магистралей в здании

9 Магистрали систем отопления гражданских зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий размещают, как правило, в чердачных и технических помещениях на расстоянии 1 1,5 м от наружных стен для удобства монтажа и ремонта, а также для обеспечения при изгибе стояков естественной компенсации их удлинения. В подвальных помещениях, в технических этажах и подпольях, а также в рабочих помещениях магистрали для экономии места крепят на стенах. Магистрали монтируют как правило с уклоном, который в системах водяного отопления необходим для отвода в процессе эксплуатации скоплений воздуха (в верхней части систем), а также для самотечного спуска воды из труб (в нижней их части). Магистрали верхней разводки систем с искусственной циркуляцией рекомендуется монтировать с уклоном против направления движения воды для того, чтобы использовать подъемную силу совместно с силой течения воды для удаления воздуха. В гравитационных системах допускается прокладка магистралей с уклоном по движению воды. Нижние магистрали всегда прокладывают с уклоном в сторону теплового пункта здания, где при опорожнении системы вода спускается в канализацию. Для пуска системы в эксплуатацию, а также для отключения отдельных частей системы для ремонта на магистральных теплопроводах устанавливается запорно-регулирующая арматура: вентили, задвижки или краны пробковые. На отопительных стояках для гидравлического регулирования, отключения и опорожнения их ставятся запорные прямоточные вентили и краны пробковые. На подводках к приборам устанавливаются краны двойной регулировки или трехходовой кран. Во вспомогательных помещениях, лестничных клетках и других опасных в отношении замерзания воды краны не ставятся. Удаление воздуха из отопительных приборов и из всех участков теплопроводов является необходимым условием нормальной работы системы отопления. В системах отопления с естественной циркуляцией воды и верхним расположением подающих магистралей для удаления воздуха используется расширительный сосуд без каких-либо дополнительных устройств. В системах водяного отопления с нижним расположением магистралей при естественной циркуляции для удаления воздуха устраивают специальную воздухоотводящую сеть, присоединяя ее к расширительному баку или к воздухосборнику. Из таких систем воздух можно удалять также с помощью воздуховыпускных кранов или специальных шурупов, ввертываемых в верхние пробки приборов верхнего этажа.

10 В системе водяного отопления с искусственной циркуляцией скорость движения воды обычно больше скорости всплывания воздушных пузырьков, равной 0,2 м/с, и пузырьки воздуха не могут двигаться в направлении, противоположном потоку воды. Поэтому в таких системах разводящие магистральные теплопроводы прокладывают с подъемом к крайним стоякам и в высших точках системы устанавливают воздухосборники. Наибольше распространение получили горизонтальные проточные воздухосборники, так как в них воздух отделяется гораздо лучше, чем в других конструкциях, и они хорошо могут быть защищены от замерзания. Воздухосборники на концевых участках горячих магистралей снабжаются автоматическими воздухоотводчиками. Они служат для непрерывного удаления воздуха из системы Отопительные приборы Отопительные приборы один из основных элементов систем отопления предназначены для теплопередачи от теплоносителя в обогреваемые помещения. Выше говорилось о том, что расход теплоты на отопление каждого помещения определяется по тепловому балансу для поддержания в нем необходимой температуры при расчетных зимних условиях. То есть расход теплоты на отопление помещения должен компенсироваться теплоотдачей отопительного прибора Qпр и нагретых труб Q тр, расположенных в помещении Q п = Qпр + Qтр. (5.1) Эта суммарная теплоотдача в помещение, необходимая для поддержания заданной температуры, в системе отопления называется тепловой нагрузкой отопительного прибора. К отопительным приборам как к оборудованию, устанавливаемому непосредственно в обогреваемых помещениях, предъявляются требования, дополняющие и уточняющие требования к системе отопления: санитарно-гигиенические относительно пониженная температура поверхности; ограничение площади горизонтальной поверхности приборов для уменьшения отложения пыли; доступность и удобство очистки от пыли поверхности приборов и пространства вокруг них;

11 экономические относительно пониженная стоимость прибора; экономный расход металла на прибор, обеспечивающий повышение теплового напряжения металла. Показатель теплового напряжения металла М прибора определяется по отношению теплового потока к массе металла прибора. Очевидно, что чем больше показатель М, тем более экономным будет прибор по расходу металла. При оценке расхода металла на прибор учитывают также сравнительные технико-экономические показатели используемого вида металла (чугуна, стали, алюминия и т. д.). архитектурно-строительные соответствие внешнего вида приборов интерьеру помещений, сокращение площади помещений, занимаемой приборами. Приборы должны быть достаточно компактными, т. е. их строительные глубина и длина, приходящиеся на единицу теплового потока, должны быть наименьшими; производственно-монтажные механизация изготовления и монтажа приборов для повышения производительности труда; достаточная механическая прочность приборов; эксплуатационные управляемость теплоотдачи приборов, зависящая от их тепловой инерции; температуроустойчивость и водонепроницаемость стенок при предельно допустимом в рабочих условиях (рабочем) гидростатическом давлении внутри приборов. К отопительным приборам предъявляется также в важное для них теплотехническое требование передачи от теплоносителя в помещения через единицу площади наибольшего теплового потока при прочих равных условиях (расход и температура теплоносителя, температура воздуха, место установки и т. д.). Всем перечисленным требованиям одновременно удовлетворить невозможно и этим объясняется рыночное разнообразие типов отопительных приборов. При этом каждый их тип в наибольшей степени отвечает какойлибо группе требований, уступая другому в прочих требованиях. Все отопительные приборы по преобладающему способу теплоотдачи делятся на три группы. радиационные приборы, передающие излучением не менее 50% общего теплового потока (к первой группе относятся потолочные отопительные панели и излучатели); конвективно-радиационные приборы, передающие конвекцией от 50 до 75% общего теплового потока (вторая группа включает радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, напольные отопительные панели);

12 конвективные приборы, передающие конвекцией не менее 75% общего теплового потока (к третьей группе принадлежат конвекторы и ребристые трубы). В эти три группы входят отопительные приборы пяти основных видов: радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы (эти три вида приборов имеют гладкую внешнюю поверхность), конвекторы, ребристые трубы (имеют ребристую поверхность). По используемому материалу различают металлические, комбинированные и неметаллические отопительные приборы. Металлические приборы выполняют в основном из серого чугуна и стали (листовой стали и стальных труб). Применяют также медные трубы, листовой и литой алюминий и другой металл. В комбинированных приборах используют теплопроводный материал (бетон, керамику), в который заделывают стальные или чугунные греющие элементы (панельные радиаторы); оребренные металлические трубы помещают в неметаллический (например, асбестоцементный) кожух (конвекторы). К неметаллическим приборам относят бетонные панельные радиаторы, потолочные и напольные панели с заделанными пластмассовыми греющими трубами или с пустотами вообще без труб, а также керамические, пластмассовые и тому подобные радиаторы. По высоте вертикальные отопительные приборы подразделяют на высокие (высотой более 650 мм), средние (более 400 до 650 мм) и низкие (более 200 до 400 мм). Приборы высотой 200 мм и менее называют плинтусными. По глубине в установке (с учетом расстояния от прибора до стены) имеются приборы малой глубины (до 120 мм), средней глубины (более 120 до 200 мм) и большой глубины (более 200 мм). По величине тепловой инерции можно выделить приборы малой и большой инерции. К приборам малой тепловой инерции относят приборы, имеющие небольшую массу материала и вмещаемой воды. Такие приборы с греющими трубами малого диаметра (например, конвекторы) быстро изменяют теплоотдачу при регулировании количества подаваемого теплоносителя. Приборами, обладающими большой тепловой инерцией, считают массивные приборы, вмещающие значительное количество воды (например, бетонные или чугунные радиаторы). Такие приборы теплоотдачу изменяют сравнительно медленно.

13 Радиатором принято называть конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий либо из отдельных колончатых элементов секций с каналами круглой или эллипсообразной формы, либо из плоских блоков с каналами колончатой или змеевиковой формы (рис.5.4). Рисунок 5.4. Общий вид чугунного радиатора 2К60П Секции радиаторов отливаются из серого чугуна (толщина стенки около 4 мм) и могут компоноваться в приборы различной площади путем соединения на резьбовых ниппелях с прокладками из термостойкой резины или паронита. Несколько секций в сборе называют чугунным секционным радиатором. Наиболее распространены двухколончатые радиаторы средней высоты (монтажная высота h м =500 мм), хотя имеются радиаторы одно- и многоколончатые, высокие ( h м = 1000 мм) и низкие ( h м = 300 мм). Чугунные секционные радиаторы отличаются значительной тепловой мощностью на единицу длины прибора (компактностью) и стойкостью против коррозии (долговечностью). Однако серьезные недостатки вызывают замену этих приборов другими. Чугунные радиаторы металлоемки, производство их трудоемко, монтаж затруднителен, очистка от пыли неудобна, внешний вид непривлекателен. Плоские блоки радиаторов свариваются из двух штампованных стальных листов (толщина листа 1,4 1,5 мм), образуя приборы малой глубины (18 21 мм) и различной длины, называемые стальными панельными радиаторами (рис.5.5). Панельные радиаторы с плоскими вертикальными каналами колончатой формы сокращенно именуются РСВ (радиаторы стальные вертикальные), с горизонтальными последовательно соединенными каналами (змеевиковой формы) РСГ-1 и РСГ-2. Радиаторы РСГ-2 бывают двухходовыми и четырехходовыми.

14 Рисунок 5.5. Общий вид стального панельного радиатора Стальные панельные радиаторы отличаются от чугунных меньшей массой, увеличенной излучательной способностью (35 40% вместо 30% общего теплового потока). Они соответствуют интерьеру помещений в полносборных зданиях, легко очищаются от пыли, их монтаж облегчен, производство механизировано. На одних и тех же производственных площадях возможен значительно больший выпуск стальных радиаторов вместо чугунных. Распространение стальных радиаторов ограничивается необходимостью применения коррозионностойкой холоднокатаной листовой стали. При изготовлении из обычной листовой стали срок службы радиаторов сильно сокращается из-за интенсивной внутренней коррозии. Область их применения ограничена системами со специально обработанной (деаэрированной) водой. Их не разрешается также применять в помещениях с агрессивной воздушной средой. Стальные панельные радиаторы имеют относительно небольшую площадь нагревательной поверхности, из-за чего часто приходится прибегать к установке их в два ряда (на расстоянии 40 мм от одной панели до другой). При этом снижается теплоотдача (примерно на 15%) и затрудняется очистка межпанельного пространства от пыли. В настоящее время широкое применение приобретают алюминиевые и биметаллические литые радиаторы (рис.5.6). Алюминиевые радиаторы являются, как правило, высококачественными приборами, имеющими хороший эстетический вид и удовлетворительное лакокрасочное по-

15 крытие. Они могут быть рассчитаны на высокое рабочее давление. К недостаткам этого вида отопительных приборов относят то, что высокий показатель рн теплоносителя (более 10) и наличие в нем специальных добавок на основе кальция приводят к систематическому разрушению оксидной пленки, естественным образом защищающей алюминий от разрушения. Биметаллические радиаторы представляют собой стальные водопроводящие каналы, находящиеся внутри алюминиевого оребрения (рис. 5.6). Таким образом, все преимущества алюминиевых радиаторов сочетаются в этих приборах с высокой коррозионной стойкостью. Обычно биметаллические радиаторы рас- Рисунок 5.6. Общий вид литых биметаллических радиаторов: 1 трубы для прохода теплоносителя; 2 элемент из алюминиевого сплава; 3 установка прокладок считаны на высокое давление, а если водопроводящие трубки имеют достаточно большую толщину стен (2,5 мм и более), и контакт алюминия с водой отсутствует, то срок службы такого радиатора составляет не менее 50 лет. Стальные трубчатые радиаторы являются одними из самых дорогих. Они имеют оригинальный «округлый» дизайн, выделяющий этот вид отопительных приборов из общего ряда. К числу недостатков (кроме цены) относится сравнительно небольшая толщина стали, из которой радиаторы изготовлены [17]. Плоские блоки радиаторов делают также из тяжелого бетона (бетонные отопительные панели), применяя нагревательные элементы змеевиковой или регистровой формы из металлических и неметаллических труб. Бетонные панели располагают в наружных ограждающих конструкциях помещений (совмещенные панели) или приставляют к ним (приставные панели). Бетонные панели, особенно совмещенного типа, отвечают строгим санитарно-гигиеническим, архитектурно-строительным требованиям, отличаются высоким тепловым напряжением металла. К недостаткам совмещенных панелей относятся трудность ремонта, большая тепловая инерция, усложняющая регулирование теплоотдачи, увеличение теплопотерь

16 через дополнительно прогреваемые наружные конструкции зданий. Поэтому в настоящее время они применяются ограниченно Панели приставного типа уменьшают рабочий объем помещений. Гладкотрубными называют конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из нескольких соединенных вместе стальных труб, образующих каналы для теплоносителя змеевиковой или регистровой формы. В регистре при параллельном соединении горизонтальных труб поток теплоносителя делится с уменьшением скорости его движения. В змеевике трубы соединены последовательно, и скорость движения теплоносителя не изменяется по всей длине прибора. Отопительные приборы сваривают из труб D у = мм, располагаемых одна от другой на расстоянии, на 50 мм превышающем их наружный диаметр, для увеличения теплоотдачи излучением. Гладкотрубные приборы характеризуются высокими значениями коэффициента теплопередачи, их пылесобирающая поверхность невелика и легко очищается от пыли. Вместе с тем эти толстостенные стальные приборы тяжелы и громоздки, занимают много места, их внешний вид не соответствует современным требованиям, предъявляемым к интерьеру помещений. Их применяют в редких случаях, когда не могут быть использованы отопительные приборы других видов (например, для обогревания световых фонарей, при значительном выделении пыли в помещении). Конвектор состоит из двух элементов трубчато-ребристого нагревателя и кожуха. Кожух декорирует нагреватель и способствует повышению теплопередачи благодаря увеличению подвижности воздуха у поверхности нагревателя. Конвектор с кожухом передает в помещение конвекцией 90 95% общего теплового потока. Прибор, в котором функции кожуха выполняет оребрение нагревателя, называют конвектором без кожуха. Нагреватель выполняют из стали, чугуна, алюминия и других металлов, кожух из листовых материалов (стали, асбестоцемента и др.). Конвекторы обладают сравнительно низкими теплотехническими показателями, особенно при использовании в двухтрубных системах отопления. Однако они характеризуются простотой изготовления, возможностью механизировать и автоматизировать их производство, сокращением трудовых затрат при монтаже. Малая металлоемкость способствует повышению теплового напряжения металла конвекторов. Конвекторы приборы малой тепловой инерции.

17 Теплопередача конвекторов с кожухом растет при увеличении высоты кожуха (например, на 20% при увеличении его высоты от 250 до 600 мм). Теплопередача возрастает еще заметнее при искусственно усиленной конвекции воздуха у поверхности нагревателя, если в кожухе установить вентилятор специальной конструкции (вентиляторный конвектор). Конвекторы без кожуха занимают мало места по глубине помещений (строительная глубина мм), при размещении их у пола по всей длине окон и наружных стен способствуют созданию теплового комфорта в помещениях. Однако вследствие малой теплоотдачи на единицу длины часто приходится устанавливать приборы в два яруса или ряда для получения необходимой площади нагревательной поверхности. Это придает им непривлекательный внешний вид. Конвекторы не применяются при повышенных требованиях к гигиене помещений. Ребристой трубой называют конвективный прибор, представляющий собой фланцевую чугунную трубу, наружная поверхность которой покрыта совместно отлитыми тонкими ребрами. Площадь внешней поверхности ребристой трубы во много раз больше, чем площадь поверхности гладкой трубы таких же диаметра и длины. Это придает отопительному прибору компактность. Кроме того, пониженная температура поверхности ребер при использовании высокотемпературного теплоносителя, сравнительная простота изготовления и невысокая стоимость способствуют применению этого малоэффективного в теплотехническом отношении и металлоемкого прибора. К недостаткам ребристых труб относятся также неэстетичный внешний вид, малая механическая прочность ребер и трудность очистки от пыли. Круглые чугунные ребристые трубы выпускают длиной от 0,5 до 2,0 м; устанавливают их горизонтально в несколько ярусов и соединяют по змеевиковой форме на болтах с помощью чугунных «калачей» фланцевых двойных отводов и контрфланцев. При выборе вида и типа отопительного прибора учитывают ряд факторов: назначение, архитектурно-технологическую планировку и особенности теплового режима помещения, место и продолжительность пребывания людей, вид системы отопления, техникоэкономические и санитарно-гигиенические показатели прибора. Прежде всего исходят из основной области применения, а также из соответствия санитарно-гигиенических показателей предъявляемым требованиям.

18 В отдельных случаях отопительный прибор выбирается на основании специального технико-экономического сопоставления нескольких видов; иногда выбор обусловлен наличием прибора определенного типа. При повышенных санитарно-гигиенических, а также противопожарных и противовзрывных требованиях, предъявляемых к помещению, выбирают приборы с гладкой поверхностью. Как уже известно, это радиаторы и гладко-трубные приборы. Бетонные панельные радиаторы в этом случае, особенно совмещенные со строительными конструкциями, наилучшим образом способствуют содержанию помещения в чистоте. Стальные панельные радиаторы и гладкотрубные приборы могут быть рекомендованы при менее строгом отношении к гигиене и внешнему виду помещения. При обычных санитарно-гигиенических требованиях, предъявляемых к помещению, можно использовать приборы с гладкой и ребристой поверхностью. В гражданских зданиях чаще применяют радиаторы и конвекторы, в производственных радиаторы и ребристые трубы (несколько труб друг над другом) как более компактные приборы, обеспечивающие повышенную теплоотдачу на единицу их длины. В помещениях, предназначенных для кратковременного пребывания людей (менее 2 ч), можно использовать приборы любого типа, отдавая предпочтение приборам с высокими технико-экономическими показателями. Благоприятным с точки зрения создания теплового комфорта для людей является обогревание помещения через пол. Теплый пол, равномерно нагретый до температуры, допустимой по санитарно-гигиеническим требованиям (например, в жилой комнате до 26 С), обеспечивает ровную температуру и слабую циркуляцию воздуха, устраняет перегревание верхней зоны в помещении. Сравнительно высокая стоимость и трудоемкость устройства теплого пола для отопления помещения в большинстве случаев предопределяют замену его вертикальными отопительными приборами как более компактными и дешевыми. Размещение вертикального отопительного прибора в помещении возможно как у наружной, так и у внутренней стены. На первый взгляд целесообразна установка прибора у внутренней стены помещения сокращается длина труб, подающих и отводящих теплоноситель от прибора (требуется один стояк на два прибора). Кроме того, увеличивается теплопередача такого прибора в помещение (примерно на 7% в равных температурных условиях) вследствие ин-

19 тенсификации внешнего теплообмена и устранения дополнительной теплопотери через наружную стену. Все же подобное размещение прибора допустимо лишь в южных районах с короткой и теплой зимой, так как оно сопровождается неблагоприятным для здоровья людей движением воздуха с пониженной температурой у пола помещений. В средней полосе целесообразно устанавливать отопительный прибор вдоль наружной стены помещения и особенно под окном. При таком размещении прибора возрастает температура внутренней поверхности в нижней части наружной стены и окна, что повышает тепловой комфорт помещения, уменьшая радиационное охлаждение людей. Поток теплого воздуха при расположении прибора под окном препятствует образованию ниспадающего потока холодного воздуха, если нет подоконника, перекрывающего прибор, и движению воздуха с пониженной температурой у пола помещения. Длина прибора для этого должна быть не менее трех четвертей ширины оконного проема. Вертикальный отопительный прибор следует размещать возможно ближе к полу помещения (но не ближе 60 мм от пола для удобства очистки подприборного пространства от пыли). При значительном подъеме прибора над полом в помещении создается охлажденная зона, так как циркуляционные потоки нагреваемого воздуха, замыкаясь на уровне установки прибора, не захватывают и не прогревают в этом случае нижнюю часть помещения. Особое размещение отопительных приборов требуется в лестничных клетках вертикальных шахтах снизу доверху здания. Естественное движение воздуха в лестничных клетках в зимний период, усиливающееся с увеличением высоты, способствует теплопереносу в верхнюю их часть и вместе с тем вызывает переохлаждение нижней части, прилегающей к открывающимся наружным дверям. Частота открывания наружных дверей и, следовательно, охлаждение прилегающей части лестницы косвенно связаны с размерами здания, и в многоэтажном здании в большинстве случаев выше, чем в малоэтажном. Очевидно, при равномерном размещении отопительных приборов по высоте будет происходить перегревание средней и верхней частей лестничной клетки и переохлаждение нижней части. Таким образом, в лестничных клетках целесообразно располагать отопительные приборы в нижней их части, рядом с входными дверями. Их размещают на первом этаже при входе и в крайнем случае переносят часть приборов (до 20% в двухэтажных, до 30% в трехэтажных зданиях) на промежуточную лестничную площадку между первым и вторым этажами. Установка ото-

20 пительного прибора во входном тамбуре с наружной дверью нежелательна во избежание замерзания воды в нем или в отводной трубе в том случае, если наружная дверь длительное время остается открытой. Все отопительные приборы располагают так, чтобы были обеспечены их осмотр, очистка и ремонт. Вместе с тем вертикальные металлические приборы размещают под подоконниками, в стенных нишах, специально ограждают или декорируют. Если по технологическим, противопожарным или эстетическим требованиям ограждение или декорирование прибора необходимо, то теплоотдача укрытых приборов по возможности не должна уменьшаться (или уменьшаться не более чем на 10%). Поэтому конструкция укрытия прибора, вызывающая сокращение теплоотдачи излучением, должна способствовать увеличению конвективной теплоотдачи. Тепловой поток от теплоносителя передается в помещение через стенку отопительного прибора. Интенсивность теплопередачи отопительного прибора характеризуют коэффициентом теплопередачи k пр, который выражает плотность теплового потока на внешней поверхности стенки, отнесенного к разности температуры теплоносителя и воздуха, разделенных стенкой. Коэффициент теплопередачи каждого вновь разрабатываемого отопительного прибора не рассчитывают аналитически, а устанавливают опытным путем без разделения теплового потока на части, выражающие теплопередачу конвекцией и излучением. Основными факторами, определяющими величину k пр, являются: вид и конструктивные особенности, приданные типу прибора при его разработке; температурный напор при эксплуатации прибора. Вид отопительного прибора позволяет заранее судить о возможной величине коэффициента теплопередачи. Для гладкотрубных приборов характерны сравнительно высокие, для секционных радиаторов средние, для конвекторов и ребристых труб низкие значения коэффициента теплопередачи. Вторым основным фактором, определяющим величину k пр в эксплуатационных условиях, является температурный напор t, то есть разность температуры теплоносителя t Т и температуры окружающего прибор воздуха t в. При этом наибольшему температурному напору соответствует наивысшее значение коэффициента теплопередачи. Среди второстепенных факторов, влияющих на коэффициент теплопередачи приборов систем водяного отопления, прежде всего выделяется

21 расход воды G пр. В зависимости от расхода воды изменяются скорость движения wи режим течения воды в приборе, то есть условия теплообмена на его внутренней поверхности. Кроме того, изменяется равномерность температурного поля на внешней поверхности прибора. На равномерность температурного поля на внешней поверхности отопительных приборов отражается также направление движения воды внутри прибора, связанное с местами ее подвода и отведения, то есть способ соединения приборов с теплопроводами. Способ соединения приборов или их нагревательных элементов с трубами, изменяющий условия подачи, растекания, внутренней циркуляции, слияния и отведения потоков теплоносителя, называют схемой присоединения. Все схемы присоединения приборов к трубам систем отопления разделены на три группы. Радиаторы чугунные секционные и стальные панельные выделены в первую группу, конвекторы с кожухом в третью, остальные приборы с трубчатыми нагревательными элементами отнесены ко второй группе. На рис. 5.7 представлены три основные схемы подачи и отвода воды из отопительных приборов. Наиболее равномерной и высокой температура поверхности радиаторов получается при схеме присоединения сверху-вниз (схема а, когда нагретая вода подводится к верхней пробке радиатора, а охлажденная вода отводится от нижней пробки. Поэтому значение коэффициента теплопередачи будет в этом случае всегда выше, чем при движении воды снизу-вниз (схема б и особенно снизу-вверх (схема в). Рисунок 5.7. Схемы подачи и отвода воды из отопительных приборов. На коэффициент теплопередачи влияют также следующие второстепенные факторы: а) скорость движения воздуха υ у внешней поверхности прибора. При установке прибора у внутреннего ограждения k пр повышается за счет усиления циркуляции воздуха в помещении; б) конструкция ограждения прибора. Коэффициент теплопередачи уменьшается при переносе свободно установленного прибора в нишу сте-

22 ны; декоративное ограждение прибора, выполненное без учета теплотехнических требований, может значительно уменьшить k пр ; в) расчетное значение атмосферного давления, установленное для места расположения здания. При пониженном давлении по сравнению с номинальным (1013,3 гпа) коэффициент теплопередачи также понижается вследствие уменьшения плотности воздуха; г) окраска прибора. Состав и цвет краски могут несколько изменять коэффициент теплопередачи. Краски, обладающие высокой излучательной способностью, увеличивают теплоотдачу прибора и наоборот. Например, окраска цинковыми белилами повышает теплопередачу чугунного секционного радиатора на 2,2%, нанесение алюминиевой краски, растворенной в нитролаке, уменьшает ее на 8,5%. Влияние окраски связано также с конструкцией прибора. Нанесение алюминиевой краски на поверхность панельного радиатора прибора с повышенным излучением снижает теплопередачу на 13%. Окраска конвекторов и ребристых труб незначительно влияет на их теплопередачу. На значении коэффициента теплопередачи сказываются также качество обработки внешней поверхности, загрязненность внутренней поверхности, наличие воздуха в приборах и другие эксплуатационные факторы. В зависимости от значения коэффициента теплопередачи и размеров отопительного прибора изменяется его общий тепловой поток. Величина общего теплового потока обусловлена его поверхностной плотностью, то есть значением удельного теплового потока, передаваемого от теплоносителя через 1 м 2 площади прибора в окружающую среду. Тепловой расчет приборов заключается в определении площади внешней нагревательной поверхности каждого прибора, обеспечивающей необходимый тепловой поток от теплоносителя в помещение. Расчет проводится при температуре теплоносителя, устанавливаемой для условий выбора тепловой мощности приборов. Для теплоносителя пара это температура насыщенного пара при заданном его давлении в приборе. Для теплоносителя воды это максимальная средняя температура воды в приборе, связанная с ее расходом. Тепловая мощность прибора, то есть его расчетная теплоотдача Q пр, определяется теплопотребностью помещения за вычетом теплоотдачи теплопроводов, проложенных в этом помещении. Площадь теплоотдающей поверхности зависит от принятого вида прибора, его расположения в помещении и схемы присоединения к трубам. Эти факторы отражаются на значении поверхностной плотности теплового потока прибора.

23 Расчетная площадь вида теплоносителя F пр, м 2, отопительного прибора независимо от F пр = Qпр qпр, (5.2) где Q пр требуемая теплоотдача прибора, Вт, в рассматриваемое помещение, определяемая в соответствии с формулой (5.1); q пр поверхностная плотность теплового потока прибора, Вт/м 2. В зависимости от вида отопительного прибора по расчетной площади поверхности теплоотдачи в результате расчета определяется либо количество секций прибора, либо набор стандартных элементов прибора, либо длина греющих труб приборов. Теплопотребности помещений, выявленные в расчетных условиях, определяют площадь отопительных приборов. Площадь является постоянной характеристикой каждого установленного прибора. Между тем, известно, что расчетные условия наблюдаются при отоплении зданий далеко не всегда. В течение отопительного сезона изменяется температура наружного воздуха, на здания эпизодически воздействуют ветер и солнечная радиация, тепловыделения в помещениях неравномерны. Поэтому для поддержания теплового режима помещений на заданном уровне необходимо в процессе эксплуатации регулировать теплопередачу отопительных приборов. Эксплуатационное регулирование теплового потока отопительных приборов может быть качественным и количественным. Качественное регулирование достигается изменением температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления. Качественное регулирование по месту осуществления может быть центральным, проводимым на тепловой станции, и местным, выполняемым в тепловом пункте здания. Количественное регулирование теплопередачи приборов осуществляется изменением количества теплоносителя (воды или пара), подаваемого в систему или прибор. По месту проведения оно может быть не только центральным и местным, но и индивидуальным, то есть выполняемым у каждого отопительного прибора. Эксплуатационное регулирование теплопередачи приборов может быть автоматизировано. Местное автоматическое регулирование в тепловом пункте здания обычно проводят, ориентируясь на изменение температуры наружного воздуха (этот способ регулирования называют «по возмущению»). Индивидуальное автоматическое регулирование теплопереда-

24 чи прибора происходит при отклонении температуры воздуха в помещении от заданного уровня (регулирование «по отклонению»). Для индивидуального автоматического регулирования применяют регуляторы температуры прямого и косвенного действия. Для индивидуального ручного регулирования теплопередачи приборов служат краны и вентили [16] Гидравлический расчет систем водяного отопления Естественное циркуляционное давление, возникающее в системах водяного отопления, в общем случае можно рассматривать как сумму двух величин: давления р е. пр, возникающего за счет охлаждения воды в отопительных приборах, и давления р е. тр, вызываемого охлаждением воды в теплопроводах ре = ре.пр + ре.тр. (5.3) В системах отопления многоэтажных зданий первое слагаемое в большинстве случаев является основным по величине, а второе дополнительным. В системах с естественной циркуляцией ре, рассчитанное по формуле (5.3), является расчетным циркуляционным давлением р р. Расчетное циркуляционное давление в системе с искусственной циркуляцией складывается из давления рнас, создаваемого насосом, и естественного давления ре ( р + р ) р р = рнас + ре = рнас + Б е.пр е.тр, (5.4) где Б коэффициент, определяющий долю максимального естественного давления, которую целесообразно учитывать в расчетных условиях; для двухтрубных и однотрубных горизонтальных систем 0,4-0,5, для однотрубных 1. Системы отопления представляют собой разветвленную сеть теплопроводов, выполняющих важную функцию распределения теплоносителя по отопительным приборам. Теплопроводы предназначены для доставки и передачи в каждое помещение обогреваемого здания необходимого количества тепловой энергии. Так как теплопередача происходит при охлажде-

25 нии определенного количества воды, требуется выполнить гидравлический расчет системы. Для определения диаметров теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном давлении выполняют гидравлический расчет трубопроводов системы отопления. Как известно, при движении реальной жидкости по трубам всегда имеют место потери давления на преодоление сопротивления двух видов трения и в местных сопротивлениях (тройники, крестовины, отводы, вентили, краны, отопительные приборы и т.д.). Гидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, вычерчиваемой обычно в аксонометрической проекции. На схеме системы выявляют циркуляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые нагрузки. В циркуляционное кольцо могут быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная система) отопительных приборов и всегда теплогенератор, а также побудитель циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления. Участком называют трубу постоянного диаметра с одним и тем же расходом теплоносителя. Последовательно соединенные участки, образующие замкнутый контур циркуляции воды через теплогенератор, составляют циркуляционное кольцо системы. Тепловая нагрузка прибора (точнее прибора с прилегающим этажестояком) принимается равной расчетным теплопотерям помещений Q пот (за вычетом теплопоступлений, если они имеются). Тепловая нагрузка участка Q уч составляется из тепловых нагрузок приборов, обслуживаемых протекающей по участку водой. Для участка подающего теплопровода тепловая нагрузка выражает запас теплоты в протекающей горячей воде, предназначенной для последующей (на дальнейшем пути воды) теплопередачи в помещения; для участка обратного теплопровода потери теплоты протекающей охлажденной водой при теплопередаче в помещения (на предшествующем пути воды). Тепловая нагрузка участка предназначена для определения расхода воды на участке в процессе гидравлического расчета. Расход воды на участке G уч при расчетной разности температуры воды в системе tг tо с учетом дополнительной теплоподачи в помещения определяется по формуле

26 G уч 3,6 Qуч = β β с t t ( ) г о 1 2, (5.5) где Q уч тепловая нагрузка участка, Вт; с удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,187 кдж/кг град; β 1, β 2 поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительную теплоотдачу в помещение. Гидравлический расчет можно выполнять различными методами: по удельным потерям давления, по характеристикам сопротивления, по приведенным длинам, по динамическим давлениям. Наиболее широкое распространение получили первые два метода расчета теплопроводов: по удельным потерям давления и по характеристикам сопротивления. Методика гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления: 1. Разрабатывается аксонометрическая схема системы отопления. К составлению такой схемы приступают после того, как: подсчитаны теплопотери помещениями здания; выбран тип отопительных приборов и определено их число для каждого помещения; размещены на поэтажных планах здания отопительные приборы, горячие и обратные стояки, а на планах чердака и подвала подающие и обратные магистрали; выбрано место для теплового пункта или котельной; определены размеры расширительного сосуда, если он требуется, и способ воздухоудаления; показано на плане чердака или верхнего этажа (при совмещенной крыше) размещение расширительного сосуда и приборов воздухоудаления. На планах этажей, чердака и подвала горячие и обратные стояки системы отопления должны быть пронумерованы, а на аксонометрической схеме кроме стояков нумеруются и все расчетные участки циркуляционных колец. Для расчета трубопровода дополнительно на схеме указывают тепловую нагрузку и длину каждого расчетного участка трубопровода циркуляционного кольца, а также всю запорно-регулировочную арматуру (краны, задвижки и т.д.). Сумма длин всех расчетных участков составляет величину расчетного циркуляционного кольца. 2. Выбирается главное циркуляционное кольцо. В тупиковых однотрубных системах это кольцо через наиболее удаленный стояк, в попутных однотрубных системах кольцо через один из средних наиболее нагруженных стояков, в двухтрубных с верхней разводкой кольцо через нижний прибор наиболее удаленного стояка.

27 3. Определяется расчетное циркуляционное давление р р, Па, по формулам (5.3) и (5.4) 4. Определяются потери давления руч на каждом участке: при расчете по методу удельных потерь: р уч = Rl + Z, (5.6) где R удельные потери давления на трение на участке, Па/м, определяемые по номограммам; 2 ρ w Z = ζ потери давления в местных сопротивлениях, Па; 2 ζ сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; ρ плотность воды, кг/м 3 ; w скорость воды на участке, м/с. при расчете по методу характеристик сопротивления 2 р уч = SG уч, (5.7) λ где S = A l + ζ характеристика сопротивления рассматриваемого d участка трубопровода, Па/(кг/с) 2 ; G расход воды на рассматриваемом участке, кг/с; λ / d приведенный коэффициент гидравлического трения; l длина участка трубопровода; ζ сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке; A удельное динамическое давление на участке, Па/(кг/с) 2. При расчете отдельных участков трубопровода необходимо иметь в виду следующее: местное сопротивление тройников и крестовин относят лишь к расчетным участкам с наименьшим расходом воды; местные сопротивления нагревательных приборов, котлов и бойлеров учитывают поровну в каждом примыкающем к ним трубопроводе. Определяются суммарные потери давления в расчетном циркуляционном кольце. Для нормальной работы системы отопления, т.е. обеспечения затекания воды во все отопительные приборы и, соответственно, передачи заданного количества теплоты во все помещения, потери давления в расчетном циркуляционном кольце должны быть на 10 % меньше распола-

28 гаемого циркуляционного давления, то есть должно соблюдаться условие (5.8). При этом желательно не отступать от величины 10% ни в большую, ни в меньшую стороны. р = руч 0, 9 р р (5.8) Если по произведенному расчету с учетом запаса до 10% расходуемое давление в системе будет больше или меньше располагаемого давления, то на отдельных участках кольца следует изменить диаметры труб. Невязка в расходуемом давлении между отдельными циркуляционными кольцами допускается в однотрубных системах и двухтрубных системах с попутным движением воды до 15%, а в двухтрубных с тупиковой разводкой до 25% [16] Системы пароводяного отопления. Понятие о системах отопления зданий повышенной этажности Системы пароводяного отопления выполняют по любой схеме водяного отопления, но нагрев циркулирующей в них воды осуществляется паром в теплообменных аппаратах. Такие системы целесообразно применять, когда система централизованного теплоснабжения паровая. Чаще всего применение пароводяных систем характерно для промышленных предприятий. Для жилых зданий пароводяные системы отопления применяются в верхней части высотных зданий. Многоэтажные здания для уменьшения гидростатического давления на приборы нижних этажей здание разделяют по высоте на несколько зон и в каждой зоне устраивают отдельную систему отопления (рис. 5.8). Число зон по высоте здания и высота каждой зоны определяются допустимым гидростатическим давлением отопительных приборов и оборудования теплового пункта. Система каждой зоны гидравлически независима от других зон, а также от давления наружных тепловых сетей. При теплоснабжении от ТЭЦ зональные системы отопления присоединяют по независимой схеме к водоводяным теплообменникам, размещаемым в подвале здания. В зданиях высотой более 160 м в верхней зоне устраивают пароводяное отопление. Теплоноситель пар, отличающийся незначительным гидростатическим давлением, подается на технический этаж верхней зоны в тепловой пункт с пароводяным подогревателем. В нижней зоне таких зданий устраиваются водо-водяные системы отопления.

29 1 водо-водяной теплообменный аппарат; 2 циркуляционный насос; 3 пароводяной теплообменный аппарат; 4 расширительный бак; Т1, Т2 подающая и обратная магистрали водяной системы теплоснабжения; Т7, Т8 подающая и обратная магистрали паровой системы теплоснабжения; Т11, Т12 подающая и обратная магистрали системы отопления зоны А; Т21, Т22 подающая и обратная магистрали системы отопления зоны Б; Т31, Т32 подающая и обратная магистрали системы отопления зоны В. Рисунок.5.8. Принципиальная схема комбинированного отопления многоэтажного здания. В зданиях высотой более 250 м пароводяные системы могут быть в двух верхних зонах и более [12] Системы парового отопления В системах парового отопления используется свойство пара при конденсации выделять скрытую теплоту фазового превращения. При конденсации в нагревательном приборе 1 кг пара помещение получает около 2260 кдж теплоты. По сравнению с системами водяного отопления системы парового отопления имеют следующие преимущества: 1) благодаря малой плотности пара он перемещается с большими скоростями, вследствие чего требуются меньшие диаметры теплопроводов, чем при водяном отоплении, поэтому стоимость теплопроводов в системах парового отопления ниже, чем в системах водяного отопления; 2) больший коэффициент теплоотдачи от пара к стенкам отопительного прибора (за счет высокой величины скрытой теплоты фазового пре-

30 вращения), благодаря этому и высокой температуре пара площадь поверхности отопительных приборов в системах парового отопления приблизительно на 25-30% меньше, чем и системах водяного отопления; 3) быстрый прогрев помещений и выключение системы из работы; 4) возможность использования систем отопления в зданиях повышенной этажности вследствие малой плотности пара. Однако наряду со всеми перечисленными положительными свойствами, пар имеет ряд существенных недостатков: 1) невозможность регулирования теплоотдачи отопительных приборов путем изменения температуры теплоносителя, то есть невозможность качественного регулирования; 2) постоянно высокая температура (100 С и более)поверхности теплопроводов и отопительных приборов, что вызывает разложение оседающей органической пыли, а также вынуждает устраивать перерывы в подаче пара; перерывы в подаче пара приводят к колебанию температуры воздуха в помещениях, то есть к понижению уровня теплового комфорта; 3) увеличение бесполезных теплопотерь паропроводами, когда они проложены в необогреваемых помещениях; 4) шум при действии систем, особенно при возобновлении работы после перерыва; 5) сокращение срока службы теплопроводов; при перерывах в подаче пара теплопроводы заполняются воздухом, что усиливает коррозию их внутренней поверхности. Вследствие этих недостатков система парового отопления не допускается к применению в жилых, общественных и административнобытовых зданиях, а также в производственных помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. Паровое отопление может устраиваться в производственных помещениях без выделения пыли и аэрозолей или о выделением негорючей и неядовитой пыли, негорючих и не поддерживающих горение газов и паров, со значительными влаговыделениями, а также для обогрева лестничных клеток, пешеходных переходов, вестибюлей зданий. Классификация систем парового отопления выполняется по нескольким признакам. По величине начального давления пара, подаваемого в систему отопления, различают системы отопления высокого ( р изб > 0,07 МПа), низкого ( р изб 31 По способу возврата конденсата системы парового отопления подразделяют на замкнутые (конденсат благодаря наклону трубопроводов самотеком возвращается из отопительных приборов в котел или в тепловую сеть) и разомкнутые (конденсат поступает сначала в конденсаторный бак, а затем перекачивается насосом в котел или в тепловую сеть). По месту расположения паропроводов и схеме стояков системы парового отопления могут выполняться с верхним, нижним и промежуточным распределением пара при однотрубной и двухтрубной схемах обслуживания отопительных приборов. На рис показана схема замкнутой системы парового отопления низкого давления с промежуточным распределением пара. Пар из котла по главному стояку 1, вследствие разностей давлений в котле и отопительных приборах, поднимается в магистральный паропровод 2 и далее по паровым стоякам 5 подается в отопительный прибор. Здесь пар конденсируется, отдавая в отапливаемое помещение скрытую теплоту парообразования. Образующийся при этом конденсат по конденсатным стоякам 3 и сборному конденсатопроводу 6, прокладываемому с уклоном не менее 0,005 в направлении его движения, самотеком возвращается в котел. Для нормального удаления воздуха из системы диаметр конденсатопровода в рассматриваемой схеме должен быть таким, чтобы стекающий конденсат заполнял не больше половины диаметра трубы. Соблюдение этого условия позволяет воздушному пространству конденсатопровода сообщаться с атмосферой с помощью воздушной трубки 8. Место присоединения воздушной трубки к конденсатопроводу должно быть выше уровня воды в трубе 7, питающей котел конденсатом. При этом условии магистральный конденсатопровод никогда не будет заполняться полностью водой, то есть будет так называемым «сухим» конденсатопроводом. Такой конденсатопровод прокладывают либо под потолком подвала, либо под полом первого этажа. При большой протяженности паропровода в замкнутых системах для уменьшения заглубления котельных конденсатопровод прокладывается ниже уровня воды в котле. Такой конденсатопровод называется «мокрым», так как он полностью заполняется конденсатом. На подводках к отопительному прибору устанавливается тройник с пробкой 4 для проверки наличия пара в конденсационной подводке, которого там быть не должно.

32 Рисунок 5.9. Система парового отопления низкого давления с промежуточным распределением пара Система парового отопления низкого давления с нижним распределением пара отличается от систем с верхним и промежуточным распределением главным образом расположением магистрального паропровода, при котором устраивают специальный гидравлический затвор или устанавливают водоотводчик у дальнего стояка для отвода конденсата из стояков и магистрального паропровода (рис.5.10.) 1 паропровод; 2 гидравлический затвор; 3 конденсатопровод. Рисунок Схема системы осушки пара при нижней разводке паропроводов Рассмотрим узел управления и схему парового отопления высокого давления с верхним распределением пара (рис.5.11.). Пар из котельной по паропроводу 1 поступает в узел управления с давлением р изб = 0,6 МПа. Для системы отопления здания пар может быть использован с давлением не выше 0,3 МПа, поэтому для понижения давления устанавливается редукционный клапан 2 с обводной линией 3. После этого устанавливают предохранительный клапан 4, отрегулированный на давление р изб = 0,3 МПа. Затем пар поступает по паропроводу 5 и отопительным

33 стоякам 6 в нагревательные приборы, после которых по конденсационным стоякам 7 и конденсатопроводу 8 конденсат поступает обратно в котельную. Для предотвращения прорыва пара в конденсатопровод и отвода попутного конденсата устанавливаются конденсатоотводчики 9. Рисунок Система парового отопления высокого давления с верхним распределением пара В отличие от систем водяного отопления гидравлический расчет систем парового отопления предусматривает отдельные расчеты паропроводов и конденсатопроводов, а не расчет общего кольца, как в системах водяного отопления. Однако методы расчета обеих систем аналогичны. Располагаемым давлением на преодоление сопротивлений трения и местных сопротивлений в паропроводе системы отопления является разность давлений пара в котле (или в тепловом пункте после редуктора) и перед вентилем наиболее удаленного от котла (от теплового пункта) прибора. Давление пара в котле р изб для систем парового отопления низкого давления принимают в зависимости от протяженности паропровода, соединяющего котел с наиболее удаленным отопительным прибором Системы воздушного отопления При воздушном отоплении в качестве теплоносителя используют воздух, нагретый до температуры более высокой, чем воздух в помещении. Нагретый воздух подается в помещение и, смешиваясь с внутренним

34 воздухом, отдает ему то количество теплоты, которое необходимо для возмещения теплопотерь помещения. Классификация систем воздушного отопления: по виду первичного теплоносителя, нагревающего воздух: паровоздушные, водовоздушные, газовоздушные; по способу перемещения нагретого воздуха: естественная (воздух перемещается за счет разности плотностей холодного и нагретого воздуха) и с механическим побуждением (воздух перемещается с помощью вентилятора); по месту приготовления нагретого воздуха: централизованные (подача воздуха в несколько помещений производится из одного центра) и децентрализованные (подача воздуха производится местными отопительными и отопительно-вентиляционными агрегатами); по качеству воздуха, подаваемого в помещение: прямоточные (обрабатывают и подают в помещения только наружный воздух), рециркуляционные (перемещают и обрабатывают один и тот же внутренний воздух) и с частичной рециркуляцией (часть обрабатываемого воздуха забирается снаружи, часть изнутри помещения). Теплоотдачу систем воздушного отопления регулируют с учетом теплопотерь помещения: при повышении наружной температуры понижают температуру подаваемого в помещение воздуха, и наоборот. Предельная температура подогретого воздуха не должна превышать 70 С, чтобы не вызывать пригорание органической пыли. Расход воздуха для воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, определяется по формуле 3, 6 Q L п пр =, (5.9) ρ с( tпр tв ) Q n тепловой поток на отопление помещения, Вт; c= 1,2 кдж/(м 3 К) теплоемкость воздуха; t пр температура воздуха, подаваемого в помещение, С; в t температура воздуха в рабочей зоне помещения, С. К основным преимуществам воздушного отопления перед другими способами отопления относятся: 1) возможность совмещения отопления с вентиляцией;

35 2) отсутствие тепловой инерции, то есть тепловой эффект при включении системы в действие достигается немедленно; 3) расход металла меньше в 6-8 раз, а капитальные затраты в 1,5-2 раза (при сосредоточенной подаче воздуха). К недостаткам воздушного отопления относятся: 1) возможность перемещения вредных выделений вместе с движущимся воздухом; 2) шум при работе вентиляторных установок; 3) большой расход электроэнергии. На рисунке представлены принципиальные схемы местной системы воздушного отопления. Чисто отопительная система с полной рециркуляцией теплоносителя воздуха может быть бесканальной (рис. 5.12, а) и канальной (рис. 5.12, б). При бесканальной системе внутренний воздух, имеющий температуру t в, нагревается первичным теплоносителем в калорифере до температуры t пр и перемещается вентилятором. Наличие вертикального канала для горячего воздуха вызывает естественную циркуляцию внутреннего воздуха через помещение и калорифер. Эти две схемы применяют для местного воздушного отопления помещений, не нуждающихся в искусственной приточной вентиляции. В качестве нагревательного элемента в данных схемах может применяться тепловентилятор. Для местного воздушного отопления помещения одновременно с его приточно-вытяжной вентиляцией используют две другие схемы, изображенные на рис. 5.12, в, г. По схеме на рис. 5.12, в с частичной рециркуляцией часть воздуха забирается снаружи, другая часть внутреннего воздуха подмешивается к наружному (осуществляется частичная рециркуляция воздуха). Смешанный воздух догревается в калорифере и подается вентилятором в помещение. Помещение обогревается всем поступающим в него воздухом, а вентилируется только той его частью, которая забирается снаружи. Эта часть воздуха удаляется из помещения в атмосферу (по каналу 7 на рис. 5.12, в). Схема на рис. 5.12, г прямоточная: наружный воздух в количестве, необходимом для вентиляции помещения, дополнительно нагревается для отопления, а после охлаждения до температуры помещения удаляется в таком же количестве в атмосферу. Нагрев и подача воздуха при таких схемах организации воздушного отопления осуществляется отопительновентиляционными агрегатами.

36 Рисунок Принципиальные схемы местной системы воздушного отопления а, б полностью рециркуляционные; в частично рециркуляционная; г прямоточная; 1 отопительный агрегат; 2 рабочая зона; 3 канал нагретого воздуха; 4 теплообменник-калорифер; 5 воздухозабор; 6 рециркулирующий воздух; 7 канал вытяжной вентиляции Центральная система воздушного отопления канальная. Воздух нагревается до необходимой температуры в тепловом центре здания и выпускается в помещения через воздухораспределители. Принципиальная схема центральной системы приведена на рис калорифер; 2 вентиляторный агрегат; 3 каналы для подачи подогретого воздуха; 4 каналы для удаления воздуха из помещения; 5 вытяжная шахта Рисунок Прямоточная система централизованного воздушного отопления Отопительным агрегатом называется комплекс стандартных элементов, собираемых воедино на заводе, имеющий определенную воздушную, тепловую и электрическую мощность. Агрегаты изготовляют